- Измерение горизонтальных углов в теодолитном ходе

- Измерение горизонтальных углов в теодолитном ходе

- Работа с теодолитом

- Теодолитный ход в геодезии – определение и назначение, как правильно проложить

- Назначение и основные разновидности

- Порядок проведения

- Основные технические требования к линейным измерениям

- Съемка ситуации и ее виды

- Обработка полученных результатов измерений

- Составление плана

Измерение горизонтальных углов в теодолитном ходе

Прежде чем приступить к измерению горизонтальных углов, необходимо произвести полевые поверки теодолита.

Измерение углов производят во всех вершинах хода, а также измеряют примычные углы.

3.2.1. Подготовка к измерениям:

Выверенный теодолит устанавливают в каждой вершине хода в рабочее положение. Эту установку необходимо осуществлять следующим образом:

— установить теодолит на штативе на пункте, являющемся вершиной угла;

— выполнить центрирование и горизонтирование теодолита;

— установить зрительную трубу для наблюдений

а) центрирование теодолита над вершиной измеряемого угла производится с помощью нитяного отвеса следующим образом:

— штатив с отвесом ставится над центром пункта так, чтобы верхняя площадка головки штатива была горизонтальной, а отвес в спокойном состоянии отклонялся от центра пункта не более чем на 5 мм.

— на штатив устанавливают теодолит и закрепляют становой винт; в случае необходимости ослабляют становой винт и перемещением теодолита по головке штатива, добиваются установки отвеса над вершиной (с точностью ±0,5 мм), после чего становой винт закрепляют.

б) горизонтирование теодолита выполняется с помощью подъёмных винтов и уровня при алидаде горизонтального круга (стр.9).

в) установка трубы для наблюдений:

— Четкость изображения «сетки нитей» осуществляется вращением окулярного кольца.

— Установка трубы по предмету, или фокусировка трубы, достигается вращением винта кремальеры. При этом добиваются четкого изображения наблюдаемого предмета. Возникающий иногда параллакс сетки нитей (несовпадение плоскости изображения с плоскостью сетки) устраняется дополнительным поворотом кольца кремальеры.

— При наведении зрительной трубы на визирную цель (например, на вешку) следует, вращая алидаду и трубу, навести на вешку белый крест в окуляре визира и, придерживая одной рукой алидаду, осторожно завернуть её зажимной винт. Затем, придерживая одной рукой зрительную трубу, другой рукой завернуть зажимной винт трубы. После этого, глядя в окуляр трубы, нужно отфокусировать изображение вешки вращением винта кремальеры и, вращая наводящие винты алидады и трубы, установить изображение вешки в центре сетки нитей. Для исключения ошибки из-за наклона вешки, крест сетки нитей нужно наводить на самую нижнюю видимую часть вешки (рис.6).

Рисунок 6. Правильное наведение зрительной трубы на вешку

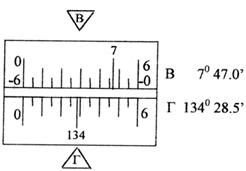

— При отсчитывании по лимбу с помощью шкалового микроскопа (теодолиты 2Т30, 4Т30) необходимо сделать следующее:

1) зафиксировать штрих градусного деления лимба внутри шкалы микроскопа (между цифрами 0 и 6) — это будут градусы отсчёта;

2) по положению этого штриха взять отсчёт по шкале микроскопа с точностью до полминуты (рис.7 — отсчёт по горизонтальному кругу 134 o 28.’, по вертикальному кругу 7°47.0′).

Рисунок 7. Поле зрения микроскопа теодолита 2Т30.

3.2.2. Измерение углов в теодолитных ходах

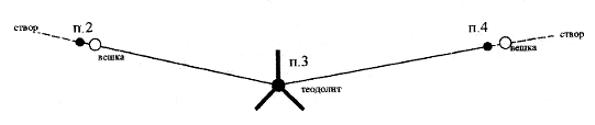

Измерение углов производят способом приемов. Для исключения влияния коллимационной ошибки теодолита углы измеряют при двух положениях вертикального круга:при круге лево (КЛ) и при круге права (КП) с перестановкой лимба между полуприемами. Вешки устанавливаются в вертикальное положение на пункты, фиксирующие первую и вторую стороны угла; вешка ставится в створе стороны угла рядом с колышком, в который вбит гвоздь (рис.8).

Рисунок 8. Схема установки вешек в створе сторон измеряемого угла

В теодолитном ходе измеряют углы правые или левые по ходу следующим образом:

Измерение правых по ходу углов:

— при КЛ (круге лево) навести трубу на заднюю точку (п.2, рис.8), взять отсчёт по горизонтальному кругу Л2;

— вращая алидаду, навести трубу на переднюю точку (п.4), взять отсчёт по горизонтальному кругу Л4;

— вычислить значение правого по ходу угла при КЛ по формуле

если отсчёт Л2 меньше отсчёта Л4, то к первому отсчету нужно прибавить 360 o ;

Во втором полуприеме тот же угол измеряют при другом положении вертикального круга (КП). Для этого переводят зрительную трубу теодолита через зенит и, освободив закрепительный винт лимба,перемещают его примерно на 2 o — 5 o и снова закрепляют. Измерение горизонтального угла при втором положении вертикального круга производят так же, как и в первом полуприеме, т. е. сначала визируют на правую (заднюю) точку, а затем на левую (переднюю) точку хода.

Вычисляется значение правого по ходу угла при КП по формуле

Если выполняется условие β1— β2 ≤ Δ βдоп, то вычисляется среднее значение угла

βср.=

Для теодолитов и 2Т30П и 4Т30П значение Δβдоп следует принять равным 2′.

Если измеряются левые по ходу углы, то при вычислении угла при КЛ и КП нужно из отсчёта на переднюю точку (п.4 — рис.8) вычитать отсчёт на заднюю точку (п.2 — рис.8).

Запись отсчётов и вычисление углов производится в журнале установленной формы (таблица 2).

Образец записей в журнале при измерении горизонтальных углов

Источник

Измерение горизонтальных углов в теодолитном ходе

Измерения угла выполняется строго по методике, соответствующей способу измерения; известно несколько способов измерения горизонтальных углов: это способ отдельного угла (способ приемов), способ круговых приемов, способ во всех комбинациях и др.

Способ отдельного угла. Измерение отдельного угла складывается из следующих действий:

наведение трубы на точку, фиксирующую направление первой стороны угла (рис.4.16), при круге лево (КЛ), взятие отсчета L1;

поворот алидады по ходу часовой стрелки и наведение трубы на точку, фиксирующую направление второй стороны угла; взятие отсчета L2,

вычисление угла при КЛ (рис.4.16):

перестановка лимпба на 1 o — 2 o для теодолитов с односторонним отсчитыванием и на 90 o — для теодолитов с двухсторонним отсчитыванием,

переведение трубы через зенит и наведение ее на точку, фиксирующую направление первой стороны угла, при круге право (КП); взятие отсчета R1,

поворот алидады по ходу часовой стрелки и наведение трубы на точку, фиксирующую направление второй стороны угла; взятие отсчета R2,

вычисление угла при КП:

при выполнении условия |βл — βп| o ( 270 o ), когда

В практике измерения углов применяют два способа учета внецентренности теодолита и визирной цели.

Первый способ заключается в том, что центрирование выполняют с такой точностью, которая позволяет не учитывать ошибку внецентренности. Например, при работе с техническими теодолитами допустимое влияние ошибок центрирования теодолита и визирной цели можно принять c = r = 10″; при среднем расстоянии между точками S = 150 м получается, что l = l1 = 0.9 см, то-есть, теодолит или визирную цель достаточно устанавливать над центром пункта с ошибкой около 1 см. Для центрирования с такой точностью можно применить обычный отвес.

Центрирование теодолита или визирной цели с точностью 1-2 мм можно выполнить лишь с помощью оптического центрира.

Второй способ заключается в непосредственном измерении элементов l и Θ, l1 и Θ1, вычислении поправок c и r по формулам (4.18) и (4.20) и исправлении результатов измерений этими поправками по формулам (4.19) и (4.21).

Источник

Работа с теодолитом

Работа с теодолитом – тема настоящей инструкции. Ниже поэтапно приведена методика измерения теодолитом, аккуратное выполнение пунктов которой обеспечит получение точных результатов. Настоящая инструкция предполагает, что пользователь обладает начальными знаниями о том, как работать с теодолитом, знаком с основными узлами и принципом работы прибора.

Установка теодолита в рабочее положение

Измерение горизонтальных углов теодолитом предполагает установку прибора в вершине определяемого угла. Для этого сначала ставят штатив так, чтобы центр площадки для установки штатива был примерно над точкой, а плоскость площадки – горизонтальна. Только после этого теодолит закрепляют на штативе, центрируют и горизонтируют прибор.

Центрирование теодолита — это проецирование оси вращения алидады и лимба по отвесной линии на вершину определяемого угла с точностью для механического отвеса ± 5 мм, ± 1-2 мм для оптического отвеса. Сначала проводится центрирование штатива с помощью механического отвеса с точностью 10-15 мм. При этом необходимо установить штатив горизонтально, чтобы регулировка подъемных винтов позволила произвести горизонтирование прибора. При установке прибора на штатив, производим окончательное центрирование теодолита, передвигаем оптический теодолит, ослабив становой винт.

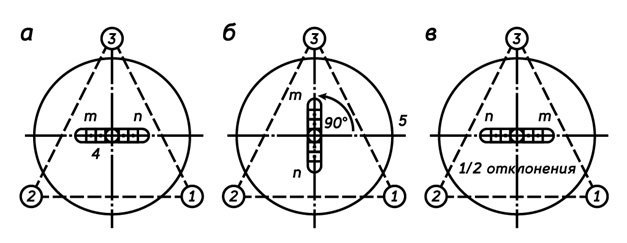

Горизонтирование теодолита – это последовательное горизонтирование плоскости лимба горизонтального угломерного круга (ГУК) и приведение вертикальной оси вращения в отвесное положение. Процесс горизонтирования контролируется по цилиндрическому уровню алидады ГУК и производится посредством подъёмных винтов теодолита. Поворачивая алидаду, направляют ось уровня по двум подъёмным винтам и перемещают пузырёк уровня в центр. Затем следует повернуть алидаду на 90° и, используя третий подъёмный винт, вновь перевести пузырёк в центр. Действия необходимо повторять до тех пор, пока пузырек не станет сходить с середины при всех позициях алидады горизонтального круга. Допустимое его отклонение не больше двух делений шкалы цилиндрического уровня.

Для получения достоверного результата работа с теодолитом требует соблюдения двух геометрических условий:

- ось вращения прибора находится в вертикальном положении;

- ось цилиндрического уровня — в горизонтальном положении.

Измерение горизонтального угла теодолитом

Визирование

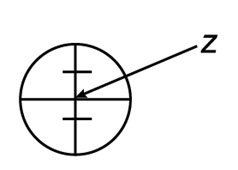

Визирование – совмещение центра сетки нитей с точкой.

Сетка нитей – это стеклянная пластина с нанесёнными на нём линиями (характер их нанесения может быть разным). Пересечение средних линий называют центром сетки нитей Z.

Наведение центра нитей на точку

Для визирования теодолита на точку необходимо:

- Закрепить лимб.

- Открепить алидаду для того, чтобы по грубому визиру, расположенному наверху зрительной трубы, установить прибор примерно на искомую точку.

- Закрепить алидаду.

- Для наблюдения установить зрительную трубу так, чтобы сетка нитей имела резкое изображение. Эта операция называется установкой по глазу и производится вращением окулярного колена.

- Установить зрительную трубу так, чтобы точка визирования была видна наилучшим образом. Эта операция называется установкой по предмету и производится вращением кремальеры.

- Навести центр сетки нитей точно на точку визирования посредством наводящих винтов алидады и зрительной трубы. Если вертикальный круг оказывается с правой стороны от трубы, если смотреть со стороны окуляра, говорят «круг право» (КП). Если вертикальный круг оказался слева – «круг лево» (КЛ).

Измерение горизонтального угла β

Измерение горизонтального угла теодолитом предполагает установку прибора в вершине измеряемого горизонтального угла (т.н. станция), а рейки на станциях n+1 и n–1.

Перекрестие сетки нитей совмещают с самой нижней видимой точкой рейки так, чтобы вертикальная нить совпадала с осью рейки.

Затем выполняют следующую последовательность действий (первый полуприём):

- наводят центр сетки нитей на вершину заднего (правого) угла (n – 1) и снимают отсчёт по лимбу горизонтального круга — отсчёт а1;

- наводят на вершину переднего (левого) угла (n + 1) снимают отсчет а2;

- определяют значение угла при круге лево βкл=а1-а2.

Измерение горизонтального угла на станции n:

β – горизонтальный угол

До начала второго полуприёма (КП) разблокируют зрительную трубу и переводят через положение зенита. Затем разблокируют алидаду и поворачивают прибор на 180° , проводят измерения при КП. При втором полуприёме (КП) визирование и измерения производят аналогично, различия в значениях угла в двух полуприёмах (С) не должно превышать двойной точности прибора (t): С 70

Источник

Теодолитный ход в геодезии – определение и назначение, как правильно проложить

Теодолитный ход является наиболее востребованной частью геодезических работ, переплетаясь со многими видами инженерной деятельности. В чем же его назначение и какие особенности выполнения разберем по порядку в нашей статье.

Назначение и основные разновидности

Проводится с целью точного отображения местности и расположенных на ней объектов на крупномасштабной карте, плане или специальных схемах.

Данная процедура подразумевает создание системы точек, закрепленных в натуре, и определение их горизонтальных углов при помощи теодолита или тахеометра. Расстояние между пунктами определяется при помощи светодальномеров, рулеток и других приборов, позволяющих обеспечить необходимую точность. По форме обычно принято различать следующие виды ходов:

В разомкнутом первая и последняя точка базируется на разные пункты и направления геодезической сети, чьи координаты и дирекционные углы уже определены, а замкнутый образует геометрическую фигуру, поэтому может опираться только на один. Особенность же висячего хода состоит в том, что один его конец примыкает к пункту геодезического обоснования, а второй остается свободным.

Его форма во многом зависит от того, на какой территории проводятся измерения. Например, для автодорог и трубопроводов хорошо подойдет разомкнутый ход, а на строительных площадках и земельных участках обязательно должен быть построен замкнутый полигон.

Достаточно распространённой процедурой является прокладывание внутри больших полигонов дополнительных сетей, чтобы полностью отобразить ситуацию на плане.

Порядок проведения

Выполнение теодолитного хода начинают с рекогносцировки, подразумевающей изучение ее особенностей и определение наиболее подходящих мест для установки точек.

Расстояние между ними должно варьироваться в пределах от 20 до 350 метров, но оно зависит также и от масштаба съемки. Наилучшей точности можно добиться, если расстояние будет одинаковым, но особенности территории далеко не всегда позволяют это сделать.

Съемку осуществляют на открытом пространстве с хорошей взаимной видимостью между пунктами, закрепленными специальными кольями из дерева, металла и других материалов. Для их долговременной сохранности нередко используются бетонные монолитные столпы. Также рекомендуется привязать каждый знак к твердым объектам поблизости, чтобы можно было восстановить его в случае потери.

Когда все подготовительные процедуры завершены и определено местоположение пунктов начинаются полевые работы. Прибор устанавливают на точке и измеряют угол за один прием, визируясь на соседние, после чего определяют расстояния между ними.

Если строится замкнутый полигон, за начальный берут магнитный азимут одной из сторон. Привязка к пункту геодезической сети необходима для определения дирекционного угла и координат, что позволит обеспечить должный контроль полученных результатов.

Все данные записываются в специальный журнал или автоматически заносятся в память электронного измерительного устройства. В дальнейшем они используются для камеральной обработки, которая подразумевает проведение расчетов с целью вычисления координат пунктов и жестких контуров.

Параллельно со съемкой составляется схематический чертеж, отображающий местоположение объектов на местности, который называется абрисом. Он представляет собой полноценный документ, является неотъемлемой частью технической документации и служит источником информации при построении плана или карты.

Во время составления абриса необходимо отобразить на нем как можно больше информации. Особенно важно обозначить все метрические данные и сделать его понятным для прочтения.

Во время снегопада, дождей и других неблагоприятных погодных условий, а также при плохой освещенности, проводить измерения запрещается.

Основные технические требования к линейным измерениям

Любые геодезические работы должны быть выполнены с четким соблюдением всех правил, дабы обеспечить получение самых точных результатов измерений. Основные требования к данной процедуре изложены в инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500, а также ряда других нормативных документов.

В зависимости от предельной относительной погрешности длина теодолитного хода должна соотносится со следующими показателями, приведенными в табл.1.

| Буровая установка | № скважины | Литологический тип | Коэф. крепости | Размер отдельности, м | Скорость фактическая, м/c |

|---|---|---|---|---|---|

| DM LP | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 3,0 |

| СБШ | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,6 | 1,5 |

| 1:1000 | 1,8 | 1,2 | 0,6 | 1,5 | 1,5 |

| 1:500 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | — | — |

\(m_\) – среднеквадратическая ошибка измеренных расстояний.

Показатели предельно допустимых длин между узловой точкой и исходной уменьшается на 30%, а также должны быть:

– больше 20 м, но меньше 350 м на застроенных участках;

– свыше 40 м и не более 350 м.

Аналогичные требования (табл. 2) есть и к висячим теодолитным ходам:

| Масштаб | Местность | |

| Застроенная | Не застроенная | |

| 1:5000 | 350 | 500 |

| 1:2000 | 200 | 300 |

| 1:1000 | 150 | 200 |

| 1:500 | 100 | 150 |

Измерение длин необходимо проводить в обе стороны и высчитать их среднее значение, а точность приборов должна быть не менее 30”. Допустимое отклонение при центрировании – не более 3 мм.

Съемка ситуации и ее виды

Прокладывание теодолитного хода, как правило, проводят для последующего отображения особенностей территории работ. Конечная цель – получения данных о местоположении снимаемых объектов в пространстве и составление контурной карты или плана местности без отображения рельефа. Фиксируются наиболее значимые элементы окружения:

– деревья и крупная растительность;

– государственные геодезические пункты;

– контуры зданий, сооружений и других жестких объектов.

Процесс их измерения называется съемкой ситуации, которая выполняется следующими способами:

- Способ перпендикуляров. Применяют для съемки объектов вытянутой формы, которые расположены преимущественно на открытом пространстве и близко к пунктам. Основной принцип выполнения этого способа строится на определении основания перпендикуляра, а также измерении его длины до станции.

- Полярных координат. Проводится, если снимаемая цель находится на большом расстоянии от пункта. Одна сторона принимается за полярную ось, а ее вершина – за полюс. Измеряются горизонтальные углы направления на заданную точку и определяют линейное расстояния до нее.

- Угловая засечка. Хорошо подходит для съемки труднодоступных точек. Их местоположение определяют совмещением сторон углов, измеренных от вершины теодолитного хода до заданного пункта с двух направлений.

- Метод створа (линейных промеров) используется, когда контуры местности пересекают уже построенный ход или его продолжение, а также для определения дополнительных точек посредством линейных измерений. Данный способ активно применяется на сильно застроенных участках.

- Способ обхода используют, как правило, на закрытой местности, если необходимо снять особо важный объект, но от вершин сторон это сделать невозможно по причине наличия препятствий или дальности. Прокладывают дополнительные пикеты, которые и привязывают к основным пунктам, а границы контура снимают методом перпендикуляра.

Геодезические работы основаны на принципе «от общего к частному». Поэтому, в теории, лучше всего сперва построить теодолитный ход, а потом уже провести съемку подробностей.

Обработка полученных результатов измерений

Выполнение контурной съемки проводится с целью получения данных, необходимых для дальнейшего расчета координат:

– длин сторон теодолитного хода;

Подсчет теоретической суммы угловых измерений () хода осуществляют по формуле (табл. 3).

| замкнутый | разомкнутый |

| \(\beta _ | \(\beta _ |

n – количество точек;

\(\alpha _<н>\)– значение начального дирекционного угла, –конечного;

Далее производят расчет угловой невязки:

\(\beta _<изм>\)– сумма измеренных углов.

Следующим шагом будет сравнение \(f_<\beta >\)с допуском \(f_<\beta доп>\). Если результат не соответствует приведенному ниже выражению, необходимо перепроверь данные:

\(f_ <\beta>Читайте также: Обратная угловая засечка в геодезических измерениях

При правильном выполнении расчетов сумма поправок будет иметь отрицательное значение:

Далее следует вычисление дирекционного угла (α), который начинают отчитывать от северного направления осевого меридиана по часовой стрелке.

В данном выражении \(\alpha _

\(\beta _<пр.исп>\)– исправленное значение правого по ходу угла, \(\beta _<л.исп>\)– исправленное значение левого по ходу угла.

Начальный α должен равняться конечному. Если же полученный α больше 360°, то перед тем, как занести показатели в журнал из них вычитают 360°.

Теперь вычисляется румб (r), который отсчитывают от самого близкого окончания осевого меридиана до ориентированной линии. Рассчитывается в зависимости от своего местоположения относительно четверти координат (табл. 4).

Таблица 4. Формула румба для каждой четверти.

| Четверть и ее название | Пределы α | Формула | Знаки приращения координат | |

| ΔХ | ΔУ | |||

| 1 С.В. | 0° – 90° | r = α | + | + |

| 2 Ю.В. | 90°-180° | r = 180° – α | – | + |

| 3 Ю.З. | 180°-270° | r = α – 180° | – | – |

| 4 С.З. | 270°-360° | r = 360° – α | + | – |

Приращение геодезических координат определяют:

где: d – горизонтальное проложение;

r – румб стороны.

Уравнивание проводят при помощи приведенных ниже формул:

\( \sum \Delta X_\) и \(\sum \Delta Y_\)– сумма приращений координат, которые были определены с учетом знаков;

\(\sum \Delta X_

Стоит отметить, что в замкнутом полигоне последние значение равняются нулю, поэтому невязки должны быть равны сумме приращений или приближенными к нему.

Проверка условия допустимости:

1. Абсолютного значения:

где Р – периметр хода (сумма его горизонтальных проложений).

\(\left | f_ <отн>\right |\leq \left | f_ <абс>\right |\)

Невязки раскидывают с обратным знаком, предварительно выполнив поправки на приращение каждой стороны при помощи таких формул:

\(\imath\) – номер точки;

Все координаты вершин рассчитываются таким образом:

Составление плана

Полученные в процессе съемки и дальнейшей обработки данные используются для построения картографического материала, как с помощью специальных программ, так и вручную.

Выполняется в крупном масштабе и содержит подробную информацию о местности. Последовательность построения следующая:

- Создание координатной сетки. Берутся либо уже заранее подготовленные листы или чертятся с помощью линейки Дробышева. Также можно построить ее посредством проведения через плотный лист бумаги двух диагональных линий и последующего откладывания отрезков от их пересечения. Очень важно начертить сетку таким образом, чтобы схема хода и прилегающие территории находились в середине.

Правильность нанесения пунктов на план можно проверить по расстоянию между ними, которое не должно быть больше 0,2 мм. Кроме того, отображают ситуацию на нем при помощи методов, используемых во время полевых работ.

- Нанесение вершин и отображение ситуации. Точки пикетов отображаются на плане или карте, а потом переносят элементы окружающей местности, которые были предварительно зарисованы на абрисе. Отображаются они в виде символических графических обозначений, передающие информации об объекте, существующем в реальности – условных знаков.

- Зарамочное оформление. Обязательно указывают в каком масштабе выполнен план и какая местность и ситуация на нем изображена.

На сегодняшний день обработку и создание графических материалов выполняют при помощи специально созданного для этих целей программного обеспечения (ГЕОМИКС). Благодаря ему процессы камеральной обработки стали значительно проще и занимают гораздо меньше времени. Но только на на этом возможности геодезических программ не заканчиваются. Осуществив все необходимые вычисления и уравнивания, можно построить план в электронном виде и распечатать, а в случае необходимости провести коррективы.

Источник