- Пять способов чтения

- Каким бывает способ чтения

- Каким бывает способ чтения

- Каким бывает способ чтения

- Искусство мышления

- Ограниченное и расширенное чтение

- Активное и пассивное чтение

- Первый способ чтения — структурный, или аналитический

- Второй способ чтения — интерпретационный, или синтетический

- Третий способ чтения — критический, или оценочный

- Первое № 1. Вы должны с полной уверенностью сказать: «Я понимаю», перед тем как произнести: «Согласен», «Не согласен» или «Я составлю мнение позже».

- Второе № 2. Нет смысла побеждать в споре, если вы знаете или подозреваете, что неправы.

- Третье № 3. Необходимо рассматривать несовпадение мнений как решаемую проблему.

Пять способов чтения

Естественно, что быстрое чтение имеет физические границы применения. Мы предлагаем разбить все способы чтения на пять групп. Каждый раз, прежде чем начать чтение, надо выбрать определенный режим в соответствии с целями, задачами и бюджетом времени. Быстрое чтение вовсе не универсальный метод получения смысловой информации. Но важность овладения им объясняется еще и тем, что в общем объеме рабочего времени трудового дня на его долю приходится большая часть.

Режим быстрого чтения у инженерно-технических работников занимает 70—80% всего времени. Вот почему стоит повысить продуктивность именно этой части рабочего дня. Но вместе с тем не надо забывать, что значительная часть информации обрабатывается и другими способами чтения, среди которых основными являются: 1) углубленное; 2) быстрое; 3) панорамное быстрое; 4) выборочное; 5) чтение-просмотр и чтение-сканирование. Рассмотрим каждый из этих способов отдельно.

А о том, что такое Эссе, и как правильно его написать, нам расскажет портал, спонсор данной статьи — https://peremena.com.ua/raboty/chto-takoe-esse-kak-pisat-primery/. В кратце, Эссе — это короткая часть письма, посвященная одному предмету, предназначенная для убеждения читателя в с помощью набора фактов.

Углубленное. При таком чтении обращается внимание на детали, производится их анализ и оценка. Некоторые педагоги высшей школы называют углубленное чтение аналитическим, критическим, творческим. Этот способ считается лучшим при изучении учебных дисциплин. Студент не просто читает текст и выясняет непонятные места, а, основываясь на своих знаниях, опыте, рассматривает вопрос критически, творчески, находит сильные и слабые стороны в объяснениях, дает самостоятельное толкование положениям и выводам, что позволяет легче запомнить прочитанный материал, повышает активность студента на занятиях. Таким способом читаются обычно материал по новой теме, таблицы.

Быстрое. Этот способ достаточно подробно разбирался выше. Быстрое чтение в тех случаях, когда оно достигает совершенства, частично переходит в углубленное чтение.

Панорамное быстрое. Это результат дальнейшего совершенствования техники быстрого чтения. Используя специальные тренировочные упражнения со стереотаблицами, обучающийся добивается существенного увеличения оперативного поля зрения. Возникает эффект так называемой фузионной дивергенции, т. е. разведение зрительных осей глаз. За счет этого значительно повышается скорость чтения и качество усвоения прочитанного.

Выборочное. Разновидность быстрого чтения, при котором читаются избирательно отдельные разделы текста. В этом случае читатель как бы видит все и ничего при этом не пропускает, но фиксирует внимание только на тех аспектах текста, которые ему необходимы. Этот метод очень часто используется при вторичном чтении книги после ее предварительного просмотра. Естественно, что скорость такого чтения значительно выше скорости быстрого чтения, поскольку страницы книги листают до тех пор, пока не отыщется нужный раздел. Его читают углубленно.

Чтение-просмотр. Используется для предварительного, ознакомления с книгой. Это исключительно важный способ чтения, которым, несмотря на его простоту, владеют немногие. В совершенстве им владел Н. А. Рубакин. Вот как описывает технику чтения Н. А. Рубакина его сын, профессор А. Н. Рубакин: «Читал он поразительно быстро, вернее, определял книгу, ее ценность. Брал книгу в руки, пробегал предисловие, по оглавлению выискивал наиболее важные положения автора, по которым можно было судить о его взглядах, просматривал заключение — и диагноз книги и ее содержания был поставлен» .

Сканирование. Быстрый просмотр с целью поиска фамилии, слова, факта. Как показали эксперименты, человек, читающий быстро, выполняет этот поиск в 2—3 раза быстрее читающего традиционно. Развивая и тренируя зрительный аппарат и особенно периферическое зрение, ему удается при взгляде на страницу текста мгновенно увидеть нужные сведения.

Рассмотренные пять способов чтения показывают сложность и многообразие задач, возникающих при реализации такого, казалось бы, естественного и простого процесса, как чтение. Овладение каждым из них так же важно, как и формирование навыка быстрого чтения. Искусство чтения предполагает умение каждый раз выбирать соответствующий режим в зависимости от цели чтения, характера текста и бюджета времени.

Источник

Каким бывает способ чтения

Естественно, что быстрое чтение имеет физические границы применения. Мы предлагаем разбить все способы чтения на пять групп. Каждый раз, прежде чем начать чтение, надо выбрать определенный режим в соответствии с целями, задачами и бюджетом времени. Уже само название этого раздела подчеркивает, что быстрое чтение вовсе не универсальный метод получения смысловой информации. Но важность овладения им объясняется еще и тем, что в общем объеме рабочего времени трудового дня на долю этого вида чтения приходится большая часть.

По нашим данным, режим быстрого чтения может занимать 70 — 80% всего времени, которое отводят сегодня инженерно-технические работники для чтения. Вот почему стоит повысить продуктивность именно этой части рабочего дня. Но вместе с тем не надо забывать, что значительная часть информации обрабатывается и другими способами чтения. Назовем пять основных способов:

1) углубленное чтение;

2) собственно быстрое чтение;

3) выборочное чтение;

Мы подразумеваем под быстрым чтением новую программу обработки текста. Рассмотрим каждый из этих способов отдельно.

Углубленное чтение. При таком чтении обращается внимание на детали, производится их анализ и оценка.

Некоторые педагоги высшей школы называют углубленное чтение аналитическим, критическим, творческим. Этот способ чтения считается лучшим при изучении учебных дисциплин. При таком чтении студент не просто читает текст и выясняет непонятные места, а, основываясь на свои” знаниях, опыте, рассматривает вопрос критически, творчески, находи; сильные и слабые стороны в объяснениях, дает самостоятельное толкование положениям и выводам. Свое толкование, свой взгляд позволяют легче запомнить прочитанный материал, повышают активность студента на занятиях. Таким способом читается обычно материал по новой, незнакомой теме, таблицы.

Быстрое чтение. Этот способ достаточно подробно разбирался нами выше. Быстрое чтение в тех случаях, когда оно достигает своего совершенства, частично переходит в углубленное чтение.

Выборочное чтение — разновидность быстрого чтения, при котором читаются избирательно отдельные разделы текста. В этом случае читатель как бы видит все и ничего при этом не пропускает, но фиксирует свое внимание только на тех аспектах текста, которые ему необходимы. Этот метод очень часто используется при вторичном чтении книги, после ее предварительного просмотра. Естественно, что скорость такого чтения значительно выше скорости быстрого чтения, поскольку страницы книги в этом случае листают до тех пор, пока не отыщется нужный раздел. Его читают углубленно.

Чтение-просмотр используется для предварительного ознакомления с книгой. Это исключительно важный способ чтения, которым несмотря на его простоту владеют немногие. В совершенстве им владел замечательный русский ученый Н. А. Рубакин. Вот как описывает технику чтения Н. А. Рубакина его сын, проф. А. Н. Рубакин: “Читал он поразительно быстро, вернее, определял книгу, ее ценность. Брал книгу в руки, пробегал предисловие, по оглавлению выискивал наиболее важные положения автора, по которым можно было судить о его взглядах, просматривал заключение — и диагноз книги и ее содержания был поставлен”.

Сканирование. Уже само название говорит о характере такого чтения: это быстрый просмотр с целью поиска фамилии, слова, факта. Как показали наши эксперименты, человек, читающий быстро, выполняет этот поиск в два-три раза быстрее читающего традиционно. Развивая и тренируя зрительный аппарат и особенно периферическое зрение, удается при взгляде на страницу текста мгновенно увидеть искомую фамилию, название, нужную цитату.

Рассмотренные пять способов чтения показывают сложность и многообразие задач, возникающих при реализации такого, казалось бы, естественного и простого процесса, как чтение.

Овладение каждым из этих методов так же важно, как и формирование навыка быстрого чтения. Искусство чтения предполагает умение каждый раз выбирать соответствующий режим в зависимости от цели чтения, характера текста и бюджета времени.

Источник

Каким бывает способ чтения

Прежде чем начать чтение, необходимо выбрать определенный режим, в котором вы будете читать. Этот режим зависит от материала, который предстоит прочитать, и от цели чтения. Рекомендуется классифицировать тексты, предназначенные для прочтения, в зависимости от цели чтения. В наиболее общем виде такая классификация выглядит следующим образом:

1) тексты, которые необходимо подробно изучить;

2) тексты, с которыми следует ознакомиться;

3) тексты, из которых нужно выбрать определенную информацию.

Необходимо отметить, что отнесение текста к той или иной группе зависит не от его стилистической и жанровой принадлежности, а определяется исключительно прагматической установкой человека.

Например, если статью из популярного журнала необходимо детально изучить, чтобы использовать содержащиеся в ней данные при составлении обзора или реферата, то эта статья будет отнесена к 1-й группе; если журнал читается в развлекательных целях, то та же статья будет отнесена ко 2-й группе; и наконец, если вам сообщили, что в данной статье содержатся некоторые интересующие вас сведения (например, статистические данные), то ее следует отнести к 3-й группе.

Способы, или виды, чтения – это стратегии, используемые при чтении текстов различных групп. Та или иная стратегия выбирается в зависимости от цели и задач чтения. Выделяют следующие основные способы чтения.

1. Углубленное чтение. При таком чтении необходимо понять, какую проблему решает автор, каковы его точка зрения и выводы. Для этого необходимо осмыслить структуру текста, сопоставить выводы автора с собственными рассуждениями. При этом обращается внимание на детали текста, производятся их анализ и оценка. В результате текст должен быть полностью усвоен, вся информация должна быть переработана. Необходимо постараться запомнить основную часть текста, чтобы впоследствии ею можно было воспользоваться.

Чтобы глубоко и подробно усвоить текст, рекомендуется уяснить:

3) основные выводы автора.

Иногда такой способ чтения называют аналитическим, изучающим, творческим и т. п. Такой способ применяется при чтении текстов 1-й группы – обычно это учебники, тексты по незнакомой, сложной тематике.

При углубленном чтении рекомендуется использовать специальные правила работы с текстом, т. е. интегральный и дифференциальный алгоритмы чтения (см. далее).

2. Ознакомительное чтение. Цель такого способа чтения – общее знакомство с содержанием текста. При этом внимание уделяется не анализу текста, а его информативной стороне – как правило, только основной информации.

При таком способе чтения достаточно уяснить, какие существенные факты содержатся в тексте. Кроме того, следует запомнить выходные данные текста, т. е. где и когда он опубликован.

Ознакомительное чтение используется при чтении текстов 2-й группы – обычно это тексты публицистического стиля (газетные и журнальные статьи), а иногда и художественная литература.

3. Выборочное чтение. Если в тексте вас интересует какая-то вполне определенная информация (например, статистические данные, описание какого-то события и т. п.) или новизна приводимых сведений, то следует использовать выборочное чтение. При этом можно не анализировать все содержащиеся в тексте факты – достаточно понять, что нового, важного и полезного для вас содержится в таком тексте.

Такой способ применяется при чтении текстов 3-й группы – это могут быть тексты любого жанра и стиля: научного, официально-делового, публицистического, художественного.

4. Чтение-просмотр. Одной из разновидностей выборочного чтения является чтение-просмотр, которое используется для предварительного ознакомления с книгой. Он заключается в том, что читается оглавление книги, предисловие (выбираются наиболее важные положения автора) заключение. Цель такого чтения – определение того, следует ли купить эту книгу, заказать в библиотеке, нужно ли читать ее, если нужно, то каким способом и т. п.

6. Быстрое чтение. Этот способ чтения требует специальной тренировки и характеризуется не только высокой скоростью чтения, но и высоким качеством усвоения прочитанного. Оно основывается на определенных правилах (алгоритмах) и по глубине понимания и запоминания не уступает углубленному чтению. Технике такого чтения обучают в Школе быстрого чтения Олега Андреева, а также в Школе рационального чтения (см. список литературы).

Источник

Каким бывает способ чтения

У чтения есть разные уровни. Например, в начальной школе мы учимся читать, чтобы понимать задания в учебниках. А в старшей школе уже можем уловить скрытые смыслы, вычленить главное. Американский философ, преподаватель, редактор и популяризатор гуманитарного образования Мортимер Адлер в руководстве «Как читать книги» рассказывает об уровнях чтения и дает советы, как овладеть наукой активного, вдумчивого, многоэтапного чтения.

Качество чтения можно обозначить критериями. Лучше читает тот, кто способен воспринимать более сложный материал. И тот, кто читает более активно, то есть может овладеть тем смыслом, который хотел передать писатель.

Как читать книги

Рассмотрим два основных вида чтения — ради информации и ради понимания.

Вы можете легко заметить их корреляцию с умением читать в целом. Более слабый читатель обычно способен только на первый способ чтения: ради информации. Более сильный, несомненно, способен на большее. Он в состоянии понять новую информацию, а не только усвоить ее. Переход от непонимания к пониманию с помощью собственного умственного усилия при чтении напоминает процесс вытягивания себя за косичку из болота. Это титанический труд.

Почему так? Во-первых, есть изначальное неравенство в глубине понимания текста. Автор превосходит читателя, и его книга должна в доступном для чтения виде передавать то понимание, которого он уже достиг, а его потенциальные читатели — еще нет. Во-вторых, читатель должен уметь преодолевать это неравенство, частично или даже полностью приближаясь к уровню автора. Одним словом, учиться можно только у тех, кто нас превосходит. Главное — знать, кто твои учителя и как у них учиться.

У каждого слова есть множество значений. Контекст помогает понять, в каком значении употребляется в тексте то или иное слово. Прежде чем мы приступим к правилам чтения, рассмотрим основные понятия, на которые опирается автор.

Искусство мышления

Мышление всегда сопровождает обучение и открытие. Думать необходимо как в процессе чтения и слушания, так и в процессе исследования.

Многие читатели допускают две ошибки. Искусство мышления не существует само по себе, оно не может существовать отдельно от искусства чтения и слушания с одной стороны и от искусства открытий — с другой. По аналогии с утверждением, что чтение — это учеба, правильно будет сказать, что чтение — это мышление.

Вторую ошибку совершают те, кто пишет об искусстве мышления так, словно оно тождественно искусству открытия. Не менее важно понимать, как мы мыслим, когда читаем книгу или слушаем лекцию. Быть может, для учителей это даже важнее, поскольку искусство читать мы можем связать с искусством учиться, как искусство писать напрямую связано с искусством читать.

Любой всесторонне образованный человек, даже профессиональный исследователь с научной степенью, должен уметь учиться по книгам. Источник

Человечество — поколение за поколением — не должно осваивать всю мудрость мира и учить все с нуля. По сути, это невозможно и бессмысленно. И данный процесс напрямую коррелирует с навыками чтения. Если не развивать мастерство чтения, читать будут все реже. Можно приобретать новые знания, общаясь с природой — она всегда будет отвечать на вопросы человека, — но нет смысла разговаривать с предками, не научившись слушать.

Ограниченное и расширенное чтение

Ограниченное — это чтение самой книги, без какой-либо связи с другими источниками. Расширенное чтение — это изучение книги в контексте других книг, связанных с ней общим смыслом.

Самые необходимые средства расширенного чтения: опыт — общий или специальный, другие книги и живое обсуждение. Другие книги могут быть самыми разными. Справочники, учебники, комментарии, великие книги, посвященные тому же или близкому предмету.

Польза расширенного чтения состоит в особой ценности контекста. Мы знаем, что книга является контекстом для любой ее части, а книги, связанные одной темой, создают еще более широкий контекст, помогающий интерпретировать ее.

Дискуссия, хоть и не является необходимым вспомогательным средством, безусловно, очень полезна. Читатель, который учится обсуждать книги в группе своих единомышленников, одновременно с этим постигает искусство продуктивного общения с автором наедине — в своем кабинете. Быть может, там он даже лучше поймет беседу, которую авторы ведут между собой.

Активное и пассивное чтение

Самый явный признак того, что вы читаете правильно и эффективно, — это усталость. Настоящее чтение требует интенсивной работы ума. Обычно настоящее чтение — это тяжелая и медленная работа. Сама по себе скорость неважна. Главный фактор — это активность. Пассивное чтение не приносит плодов. Оно использует мозг как промокательную бумагу.

Помимо усталости должен существовать видимый результат интеллектуальной деятельности. Обычно людям свойственно основные процессы мышления выражать словами. Мы привыкли вербализовать собственные мысли, вопросы и суждения, которые возникают в процессе чтения. Читая, вы непременно думаете, а потому у вас всегда есть то, что можно выразить словами.

Эффективнее не загружать память во время чтения и делать заметки на полях книги или в блокноте. Процесс работы памяти можно запустить позже, и, конечно, это необходимо. Но правильнее будет не смешивать ее с работой по пониманию замысла автора как главной цели чтения. Вы сможете определить, что читали активно, по объему своих записей.

При попытке осознать всю структуру книги можно сделать несколько пробных набросков по основным ее частям, пока не появится целостная картина.

Всевозможные схемы и диаграммы полезны для выделения основных мыслей.

Делая заметки в книге, помните — всегда полезно подчеркивать ключевые слова и предложения по мере их появления в тексте. Более того, следует отмечать смежные значения, перечисляя отрывки, в которых ключевые слова используются в разных смыслах. Если автор противоречит сам себе, стоит отметить эти моменты, а также контекст, указывающий на очевидность противоречий.

Только не делайте свои заметки похожими на студенческие конспекты (об этом поговорим ниже). На стадии обучения чтению вам придется читать книгу несколько раз. Минимум трижды, если книга заслуживает внимания.

Однако хороший читатель может одновременно прочесть книгу три раза. Это не обязательно означает «три раза подряд». Строго говоря, это три способа чтения книги, которые следует применять каждый раз при желании прочесть книгу по-настоящему.

Первый способ чтения — структурный, или аналитический

Читатель движется от целого к частному.

Чтобы прочесть тот или иной текст первым способом, вы должны: 1) знать, какого рода книгу читаете, то есть понять ее основной предмет и классифицировать книгу по типу и предмету. Далее необходимо осознать: 2) в чем основной смысл книги (как можно более лаконично это изложить); 3) на какие смысловые или структурные части она подразделяется (для этого необходимо определить основные части книги, их порядок и взаимосвязь), и 4) какие основные проблемы автор стремится решить.

Поясним некоторые пункты.

Если отвлечься от терминологии, то станет ясно, что разница в типах книг заключается в намерении автора. Поэт или писатель занимается изящными искусствами, стремится доставить удовольствие или вызвать восторг с помощью прекрасных произведений так же, как музыкант или скульптор. Ученый или любой специалист в области гуманитарных наук стремится учить других, излагая истину. Данные правила относятся к чтению ради обучения, а не к эмоциональному наслаждению произведениями искусства.

Итак, необходимо точно знать, что вы читаете. Той части, которую принято называть титульными листами, обычно вполне хватает для классификации. Она включает в себя заголовок, подзаголовок, оглавление и предисловие. С их помощью автор сообщает, о чем пойдет речь.

Титульные страницы книг напоминают тиканье часов — обычно его замечаешь только тогда, когда оно пропадает. Источник

У каждой книги есть свой «скелет в шкафу», а точнее — между страницами. Ваша задача — его найти. Книга попадает к вам, если можно так сказать, с плотью на костях и в одежде. Она полностью готова к выходу в свет. Вам не придется раздевать ее или обнажать кости, чтобы увидеть скрытый жесткий каркас. Но в процессе чтения вы должны «просвечивать» книгу «рентгеновским» взглядом, поскольку важнейшая часть первого восприятия книги — это определение ее структуры.

В хорошей книге, как и в хорошем доме, все части упорядочены. Основные части в некотором смысле даже независимы. Как мы увидим, они могут иметь собственную внутреннюю структуру. Но при этом обязательно связаны с другими составляющими функционально, иначе просто не смогут вносить свой вклад в качество книги.

Второй способ чтения — интерпретационный, или синтетический

Здесь читатель движется от частного к целому.

Три правила второго способа чтения: 1) выделить ключевые слова и найти общий язык с автором; 2) отметить наиболее важные предложения в книге и определить утверждения, которые они содержат; 3) найти или сформулировать основные аргументы книги; 4) узнать, какие задачи автор решил в этой книге, а с какими не справился.

Правила интерпретирующего чтения направлены на преодоление препятствия, связанного с коммуникацией. Можно надеяться, что хороший писатель сделает все возможное, чтобы достучаться до нас через все языковые барьеры и препоны, но нельзя рассчитывать, что он реализует это полностью. По сути, у нас есть шанс встретиться на полпути. Задача читателя — усердно пробивать тоннель со своей стороны. Шанс на встречу посредством языка зависит от желания читателя и писателя двигаться друг к другу.

Правило «выделите ключевые слова и с их помощью найдите общий язык с автором» состоит из двух частей. Первый шаг — найти слова, которые играют важную роль. Второй — определить их точное значение в этом тексте.

Если бы язык был чистым и идеальным средством передачи мысли, эти два этапа совпадали бы друг с другом. Если бы каждое слово имело лишь одно значение, а неоднозначность была запрещена, то есть каждое слово представляло собой идеальный термин, язык был бы ясным и прозрачным. Читатель видел бы мысли автора через его слова. В таком случае необходимость во втором типе чтения не появилась бы вообще. Интерпретация была бы не нужна.

Для вас как для читателя наиболее важные слова — те, в отношении которых вы испытываете затруднения. Возможно, именно они являются ключевыми и для самого автора. А может, и нет.

Если важные для автора слова не вызывают у вас трудностей, скорее всего, вы их поняли совершенно правильно. В этом случае вы уже нашли общий язык с автором. Дальнейшие усилия следует прилагать, только если у вас это не получилось.

Несколько признаков ключевых слов. Первый и наиболее очевидный — это явный акцент автора на определенных словах, что достигается различными способами. Автор может использовать типографские средства — кавычки или курсив, чтобы выделить нужное слово. Может прямо в тексте рассматривать его значения и смысл. Может, наконец, подчеркнуть это слово, дав ему свое конкретное определение. Признаком ключевого слова является то, что автор из-за его смысла и толкования вступает в настоящую полемику с другими философами. Если автор горячо объясняет вам, как то или иное слово используют другие и почему он решил использовать его иначе, можете не сомневаться — для него это слово имеет крайне важное значение.

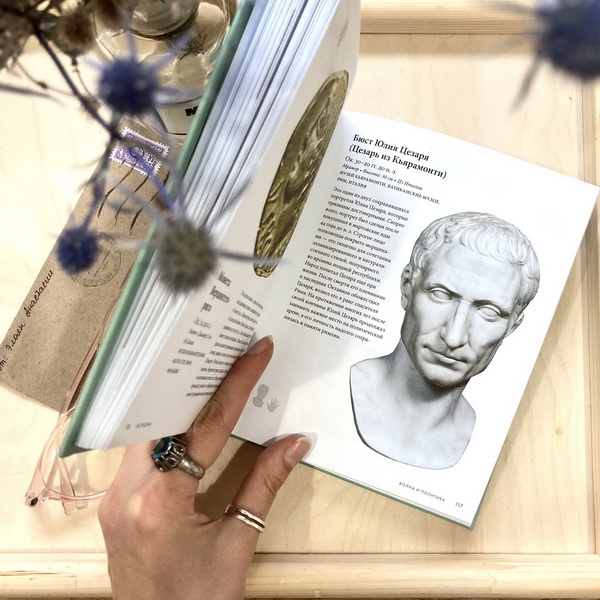

Главная ошибка пассивного читателя — невнимание к словам, из-за чего он не находит общий язык с автором. На фото — книга «Музей без границ. Древний мир»

Предложения и утверждения. Автор может честно декларировать свою позицию относительно конкретных фактов или знаний. Обычно мы ему в этом доверяем. Но честности недостаточно. Если нас интересует не только личность самого автора, нам мало знать, какова его точка зрения, нам требуется мотивированное обоснование.

Аргумент — это всегда набор утверждений. Некоторые из них содержат основания или причины для выводов. Если аргумент верен, то вывод следует из предпосылок. При этом он не обязательно правдив, поскольку некоторые или все предпосылки могут быть ложными.

Основные части книги и даже их подразделы содержат множество утверждений и, как правило, несколько аргументов. Но если вы продолжите делить книгу на составляющие, в конце концов придется сказать: «В этой части автор высказывает следующие мысли». Каждая из этих мыслей наверняка будет утверждением, а некоторые вместе взятые могут представлять собой аргументацию.

Деля книгу на части, вы доходите до уровня утверждений и аргументации. Переходя к аргументам, вы выясняете, каким образом они состоят из утверждений и терминов. Завершив процесс двух видов чтения, вы можете сказать, что знаете содержание книги.

Теперь, когда вы уже нашли с ним общий язык, обнаружили все его утверждения и аргументы, пришло время проверить собственные выводы с помощью следующих вопросов. Вы знаете, какие проблемы автор пытался решить в своей книге? В чем он преуспел, а в чем потерпел поражение? Столкнулся ли он с новыми проблемами в процессе решения поставленных задач? Догадывается ли о нерешенных проблемах, и если да, то о каких? Хороший писатель, как и хороший читатель, должен знать, была ли решена проблема.

Ответив на эти вопросы, вы сами почувствуете, что поняли книгу. Если вы начинали читать именно ту книгу, уровень которой превосходил ваш собственный опыт, значит, вы имели возможность чему-то научиться, пройдя долгий и интересный путь ее изучения.

Первые два способа чтения могут сочетаться, поскольку направлены на понимание книги. Третий же выделяется тем, что предполагает критику после того, как понимание произошло.

Третий способ чтения — критический, или оценочный

После двух видов прочтения ваши глаза открыты, разум бодрствует, но рот оставается на замке. До этого момента вы шли за автором. Теперь же у вас появился шанс поспорить с автором и выразить свое мнение.

Пришло время оценить автора и решить, согласны ли вы с его точкой зрения. Процесс чтения должен завершаться формированием собственного критического мнения.

Рассмотрим три общих правила критического чтения. Часть из них можно назвать общими принципами интеллектуального этикета.

Первое № 1. Вы должны с полной уверенностью сказать: «Я понимаю», перед тем как произнести: «Согласен», «Не согласен» или «Я составлю мнение позже».

Слова «я не понимаю» — это тоже критическое суждение, но их стоит произносить лишь после того, как вы сделали все возможное. Здесь следует искать причину в книге. Говоря «не понимаю», обратите внимание на свою интонацию. Проверьте, точно ли ваше непонимание — проблема автора.

Второе № 2. Нет смысла побеждать в споре, если вы знаете или подозреваете, что неправы.

Когда читатель наедине ведет свой разговор с книгой, ничто не мешает ему победить в споре. Он беспрепятственно может одержать верх, поскольку автор не в состоянии защитить себя. Если читатель хочет только пустого удовлетворения от превосходства над автором, в такой ситуации он его получит. Едва ли ради этого стоит вдумчиво читать книгу. Достаточно пролистать несколько первых страниц.

Третье № 3. Необходимо рассматривать несовпадение мнений как решаемую проблему.

Тогда как второй принцип призывает читателя не возражать ради возражения, третий предостерегает его от безнадежного несогласия. Человек, который даже не надеется на плодотворную дискуссию, часто вообще отказывается понимать, что разумные люди могут достичь согласия.

Несогласие — это пустая трата времени, если нет надежды на решение проблемы.

Кроме того, всегда нужно аргументировать свое несогласие, то есть не просто заявлять о нем, но и сформулировать его суть.

Источник