Электрические помехи от коронирования проводов в каналах высокочастотной связи по ВЛЭП

На линиях напряжением 220 кВ и выше уровень помех в высокочастотных (ВЧ) каналах по воздушным линиям электропередачи (ВЛЭП) определяется в основном коронированием проводов. На линиях более низкого напряжения уровень помех определяется также частичными электрическим разрядами на поверхности изоляторов.

Если на вход приемника одновременно с полезным сигналом воздействуют помехи, то в приемнике происходит искажение передаваемой информации. Для того чтобы искажения не выходили за пределы, допустимые для данного вида информации, должно быть обеспечено определенное превышение сигнала над помехой на выходе приемника.

Для обеспечения необходимого превышения сигнала над помехой уровень сигнала на входе ВЧ приемника не должен быть меньше некоторой величины, называемой минимально допустимым уровнем приема.

Значения помех, так же как и значения сигнала, удобно оценивать в абсолютных уровнях. Абсолютный уровень помех определяется мощностью помех, измеренной в определенной полосе частот. Чем выше уровень помех, тем больше должен быть минимально допустимый уровень приема, т. е. тем большее напряжение сигнала необходимо на входе приемника для приема информации с допустимой степенью искажений.

В линиях проводной связи, а особенно в кабельных линиях связи, уровень помех обычно очень мал. Помехи в этих каналах во многих случаях определяются не столько линейным трактом, сколько уровнем собственных шумов аппаратуры и влиянием соседних каналов.

Воздушная линия электропередачи является источником интенсивных электрических помех, обусловленных главным образом наличием на проводах высокого напряжения промышленной частоты. Поэтому в каналах ВЧ связи по ВЛЭП учитываются в основном помехи, поступающие на вход приемника с линии. Уровень линейных помех обычно существенно выше уровня собственных шумов аппаратуры.

Электрические помехи в линиях электропередачи можно разделить на следующие основные категории:

от коронирования линейных проводов;

от частичных разрядов по поверхности изоляторов и от коронирования элементов арматуры;

от коммутационных переключений в электрической сети (сюда относятся помехи, возникающие при операциях разъединителями и выключателями высокого напряжения);

от соседних ВЧ каналов и радиостанции;

от атмосферных разрядов.

Помехи от коронирования линейных проводов и от частичных разрядов по поверхности изоляторов, а также помехи от соседних ВЧ присутствуют непрерывно и потому имеют значение для ВЧ каналов любого назначения.

Помехи от коммутационных операций выключателями и помехи при к. з. весьма кратковременны. Длительность операций выключателями, а также длительность к. з. обычно не превышает нескольких десятых долей секунды. Поэтому с влиянием этого вида помех на каналы ВЧ связи можно практически не считаться. Однако влияние этих помех на каналы релейной защиты может оказаться весьма существенным.

Помехи, вызванные влиянием соседних ВЧ каналов или радиостанций, могут быть сведены к допустимому минимуму надлежащим выбором частот для отдельных каналов и применением фильтров, пропускающих полосу частот нужного канала и эффективно подавляющих частоты соседних каналов. Помехи других видов имеют место на всех частотах частотного диапазона используемого для ВЧ связи по ВЛ, и потому эти помехи невозможно подавить с помощью фильтров.

При наличии напряжения на проводах линии в пространстве между проводами существует электрическое поле. Интенсивность поля в любой точке определяется напряженностью электрического поля, численно равной силе, действующей на единичный заряд, помещенный в данную точку пространства.

Напряженность электрического поля растет с повышением напряжения. Она максимальна у поверхности провода и уменьшается обратно пропорционально расстоянию до оси провода для одиночных проводов и по несколько более сложному закону для расщепленных проводов

На линиях высокого напряжения 220 — 750 кВ напряженность поля на проводах при нормальном режиме работы линии может достигать 25 — 30 кВ/см. При достаточно большой напряженности поля у поверхности проводов происходит электрический пробой воздуха. Это явление называется коронным разрядом или короной.

Корона на линии сопровождается свечением и характерным треском, хорошо слышным под линией. Возникновение коронного разряда объясняется тем, что при большой напряженности поля имеющиеся в воздухе свободные электроны разгоняются под действием сил электрического поля до очень большой скорости и при столкновении с молекулами воздуха ионизируют их.

При ионизации высвобождаются новые электроны, которые тоже разгоняются полем и ионизируют другие молекулы и т. д. Этот процесс приводит к образованию электронной лавины.

С удалением от провода, где напряженность поля уменьшается, лавина затухает. Видимая корона связана с большим количеством таких лавин. Ионизация воздуха вызывает свечение и треск, а движение заряда в поле — электрический ток. При очень большой напряженности поля на проводах (больше 30 кВ/см) коронирует вся поверхность провода. Такое явление называется общей короной.

Общая корона на линии вызывает очень большие потери электроэнергии. Поэтому при проектировании воздушных линий электропередачи расстояния между проводами и тип проводов выбираются так, чтобы максимальная напряженность поля на проводах была меньше напряженности поля, при которой возникает общая корона.

При этом корона возникает лишь в отдельных точках провода, главным образом в местах, где он поврежден (царапины, заусенцы или загрязнение). В этих местах происходит местное повышение напряженности поля, что вызывает местную корону.

Местный коронный разряд обычно развивается в виде очень коротких во времени импульсов тока, возникающих в пространстве вокруг провода перпендикулярно его поверхности. Импульсы тока короны при положительном напряжении на проводе называются стримерами и потому эта корона называется стримерной.

Стримерная корона является основным источником высокочастотных помех на воздушных линиях электропередачи. Корона имеет место также и при отрицательных полуволнах напряжения, но импульсы этой короны значительно меньше стримеров, поэтому она практически не создает электрических помех.

Стримеры возникают вблизи положительного максимума напряжения на данном проводе. Каждый стримерный разряд наводит в проводах импульсы тока, распространяющиеся в обе стороны от точки коронирования. Обратный ток стримера наводится в земле и соседних проводах.

Высокочастотные токи, наводимые стримерами в проводах линии в месте их возникновения, распространяются по линии по всем волновым каналам этой линии. Попадая на вход приемника ВЧ канала, они создают высокочастотные помехи. На вход приемника поступают импульсы помех от всех источников короны вдоль линии.

По мере распространения импульсы претерпевают затухание, которое для высокочастотных составляющих тока больше, чем для низкочастотных. Поэтому в области низких частот помехи на входе приемника собираются с большей длины линии, чем на высоких частотах. Этим объясняется некоторое уменьшение уровня помех с увеличением рабочей частоты.

Помехи от всех точек коронирования на линии доходят до приемника по всем волновым каналам. Поэтому на значение уровня помех на входе приемника оказывают влияние условия нагрузки всех фаз на данном конце и условия отражения волн помех от конца линии. Метод расчета уровня помех ведется с учетом всех этих факторов.

Уровень ВЧ помех сильно зависит от условий погоды и состояния поверхности проводов. От атмосферного давления, влажности и температуры зависит интенсивность образования очагов местной стримерной короны, являющейся основным источником помех. Корона увеличивается с уменьшением атмосферного давления и увеличением температуры воздуха. Поэтому зимой уровень помех в среднем несколько ниже, чем летом.

Очень сильно возрастает корона при наличии на проводах влаги, снега или льда. Это приводит к тому, что при осадках — дожде, снеге наблюдается сильное увеличение помех в ВЧ каналах.

Нестабильность уровней помех во времени удобно оценивать по вероятностным характеристикам, полученным на основании статистической обработки результатов систематических измерений за длительный промежуток времени. Обобщенная вероятностная характеристика отклонения фактического уровня помех от среднестатистического значения результатов систематических измерений за длительный промежуток времени.

Важно отмстить, что уровень помех от короны в первые минуты после включения линии под напряжение может оказаться намного больше уровня помех при длительной работе. Отмечены случаи, когда уровень помех сразу после включения был на 13 дБ выше уровня помех, измеренного через 10 мин после включения.

Объясняется это тем, что на проводах выключенной линии оседает влага или снег. После включения линии под напряжение влага стряхивается с проводов вследствие коронирования, после чего интенсивность коронирования уменьшается. Повышенный уровень помех сразу после включения линии может также объясняться запыленностью проводов и линейных изоляторов. Частицы пыли уносятся с проводов и при коронном разряде.

Источник

Корона на проводах и защита от нее

Коронный разряд − один из видов самостоятельного разряда в воздухе. Этот разряд возникает в условиях резко неоднородного электрического поля в ограниченном объеме воздуха, прилегающем к проводу, где напряженность электрического поля En достаточна для ударной ионизации. Во всем остальном объеме воздуха Е значительно ниже, чем в активной зоне, поэтому ударная ионизация здесь невозможна. Глубина активной зоны у проводов порядка 1 см.

Начальная напряженность коронного разряда определяется для проводов радиусом r по формуле [6]:

где

На линиях электропередач применяются провода, свитые из большого числа проволок. Для проводов различных марок коэффициент гладкости равен m= 0,82−0,94.

Корона бывает местной и общей. Местная корона возникает на неровностях провода ЛЭП, она допустима. А вот общая корона, которая возникает по всему периметру провода, недопустима по следующим причинам:

1. Она приводит к большим потерям.

2. Вызывает радиопомехи и акустический шум.

3. Приводит к коррозии провода.

Корона на проводе возникает, если радиус провода меньше минимально допустимого. Напряженность на проводе зависит от радиуса провода

где Со, U −емкость и напряжение провода по отношению к земле;

εо − диэлектрическая проницаемость вакуума.

Для ЛЭП–110 кВ минимальным сечением является АС–70, при меньшем сечении начинается корона. А для ЛЭП–220 кВ минимальным сечением является АС–260.

Для напряжения 330 кВ и выше по условию возникновения короны необходимы провода очень большого диаметра, значительно превышающий диаметр провода, выбранный из условия передачи по линии заданной мощности. Для этих напряжений можно применять расширенные провода. Они имеют очень большой диаметр, при котором обеспечивается необходимое снижение напряженности поля на их поверхности (ниже напряженности коронирования), а для сокращения площади поперечного сечения их делают полыми или со стеклопластиковой сердцевиной.

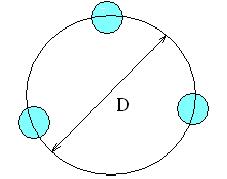

Другое решение, получившее в настоящее время широкое распространение, было предложено еще в 1910 году академиком В.Ф. Миткевичем [6] и состоит в применении расщепленных проводов фаз. В этом случае каждая фаза линии состоит вместо одного провода большого диаметра из нескольких параллельных проводов относительно малого диаметра, расположенных на равных расстоянии по окружности (рис.3.1).

Рис.3.1. Расщепление провода (а) и подвеска провода ЛЭП−500 кВ (б)

Cуществует оптимальное число фаз расщепления: на 330 кВ – 2 составляющих; на 500 кВ – 3 (рис.3.1б); на 750 кВ – 4; на 1150 кВ – 8.

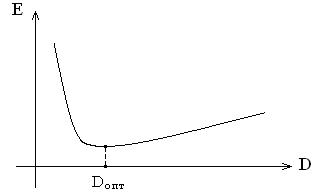

Но наибольшее влияние на максимальную напряженность электрического поля провода оказывает диаметр расщепления (рис.3.2).

Рис. 3.2. Зависимость максимальной напряженности электрического поля провода от диаметра расщепления

На 500 кВ Dопт »30 см, а на 1150 кВ Dопт »80 см. Уменьшение диаметра менее Dопт приводит к резкому возрастанию Е и коронированию. А небольшое увеличение свыше Dопт существенно не увеличивает максимальной напряженности, но уменьшает индуктивность провода. Поэтому на 500 кВ обычно принимают D »40 см, а на 1150 кВ D »100 см.

При выборе проводов для линий электропередачи 500−1150 кВ переменного тока большой протяженности должны учитываться и другие негативные проявления короны, которые могут оказывать существенное влияние на окружающую среду.

Это: во-первых, характерное шипение и гул, создающие возрастающие с ростом числа составляющих акустические шумы, неприятно воспринимаемые населением, живущим вблизи линии, в особенности при слабом дожде, мокром снеге и конденсированной влаге, когда образуется общая корона на многочисленных каплях, осевших на проводах. Этот гул не должен превосходить нормированного уровня на краю регламентируемой полосы от крайних проводов.

Во-вторых, возникающие на положительном полупериоде напряжения многочисленные стримерные разряды длиной несколько сантиметров в местах концентрации напряженности электрического поля на проводе, порождают короткие импульсы тока (с фронтом 10−100 нс и хвостом волны порядка 100 нс), которые, в свою очередь, возбуждают синусоидальные высокочастотные токи в проводе. В силу этого воздушные линии электропередачи являются источником помех радиоприему. Чем выше напряженность Ео на поверхности провода, тем больше на нем источников стримерных разрядов и тем выше уровень радиопомех. Частотный спектр радиопомех в важном для радиоприема диапазоне (100 кГц−10 МГц) обнаруживает монотонное снижение уровня радиопомех с увеличением частоты. На одной и той же частоте уровень радиопомех быстро снижается по мере удаления от крайних проводов линии. Величина Еo на поверхности проводов воздушных линий 500 и 750 кВ должна быть выбрана так, чтобы за пределами нормированной зоны от крайних проводов был бы возможен устойчивый радиоприем в преобладающую часть года. Для уменьшения радиопомех требуется тщательно сконструированная и проверенная линейная арматура, исключающая общую корону на ее узлах.

Источник