Характеристики теплообмена. Тепловые процессы

Вопросы подвода и отвода тепла в ряде производств играют исключительную роль. Так, с помощью подвода или отвода тепла происходит управление процессами разделения гомогенных систем (выпаривание, перегонка, ректификация и др.). Для тепловых процессов на производствах характерен широкий диапазон температур и количества передаваемого тепла, что требует применения различных способов передачи тепла и материалов, наилучшим образом обеспечивающих этот процесс.

Теплообмен – самопроизвольный необратимый процесс переноса теплоты от более нагретых тел (или участков тел) к менее нагретым телам. Теплообмен, происходящий между двумя теплоносителями через разделяющую их твердую стенку, называется теплопередачей.

Теплоноситель – движущая среда (газ, пар, жидкость), используемая для переноса теплоты. Среда с более высокой температурой, отдающая при теплообмене теплоту, является горячим теплоносителем, а среда с более низкой температурой, воспринимающая теплоту, – холодным теплоносителем (хладагентом).

При неустановившемся (нестационарном) процессе температуры изменяются во времени. Установившиеся процессы соответствуют непрерывной работе аппаратов с постоянным режимом, а неустановившиеся процессы протекают в аппаратах периодического действия и при изменении режима их работы.

Существуют два способа проведения тепловых процессов:

- путем непосредственного соприкосновения теплоносителей;

- путем передачи тепла через стенку, разделяющую теплоносители.

При передаче тепла непосредственным соприкосновением теплоносители обычно смешиваются друг с другом, что не всегда допустимо. Поэтому данный способ применяется сравнительно редко, хотя он значительно проще в аппаратурном оформлении. При передаче тепла через стенку теплоносители не смешиваются, а каждый из них движется по отдельному каналу. Поверхность стенки, разделяющая теплоносители, используется для передачи тепла и называется поверхностью теплообмена.

Источник

Теплообмен — основные виды в физике, суть и примеры

Передача тепла или теплообмен это процесс распространения внутренней энергии в пространстве с разными температурами.

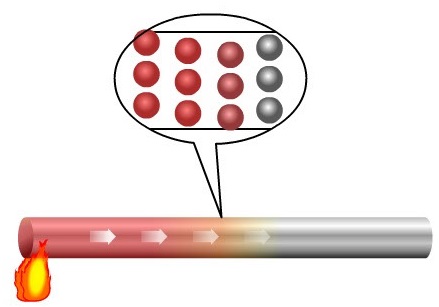

Теплопроводность это способность веществ и тел проводить энергию (тепло) от частей с высокой температурой к частям с более низкой. Такая способность существует за счет движения частиц. Энергия может передаваться между телами и внутри одного тела. Нагревая в пламени один конец гвоздя, мы рискуем обжечься о другой его конец, не находящийся в пламени.

В начале развития науки о свойствах тел и веществ считалось, что тепло передается путем перетекания «теплорода» между телами. Позже, с развитием физики, теплопроводность получила объяснение взаимодействием частиц вещества. Электроны в нагреваемом над огнем участке гвоздя движутся активнее и через столкновения отдают тепло медленным электронам в части, которая не подвергается нагреванию.

Виды теплообмена и способы передачи тепла

В физике выделяют несколько видов теплообмена:

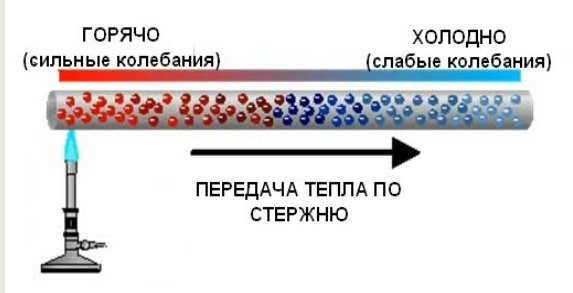

Теплопроводность – свойство материалов передавать через свой объем поток тепла путем обмена энергией движения частиц.

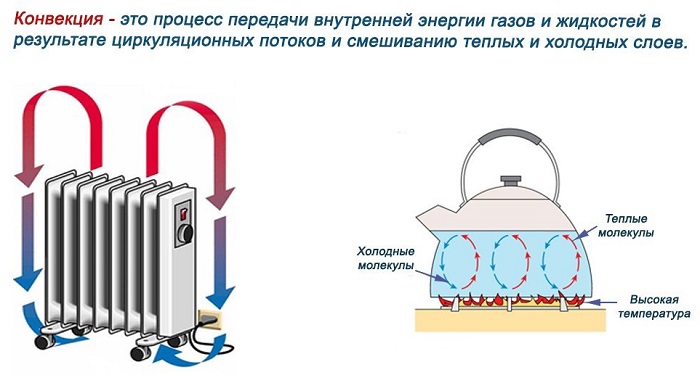

Конвекция – перенос тепла, осуществляемый перемещением неравномерно прогретых участков среды (газа, жидкости) в пространстве.

Излучение – в данном случае перенос тепла в вакууме или газовой среде осуществляется электромагнитными волнами.

Рассмотрим сущность и назначение каждого из видов теплообмена.

Теплопроводность

В большинстве случаев виды теплообмена тесно связаны и проходят одновременно. Конвекция всегда дополняется теплопроводностью, так как при движении объема среды всегда имеется взаимодействие частиц с разными температурами. Такой процесс имеет название конвективного теплообмена.

Примером такого типа теплообмена является остывание горячего чая, налитого в холодную металлическую кружку. Отдача тепла может сопровождаться его излучением, тогда в переносе теплоты участвуют все три вида: теплопроводность, конвекция, тепловое излучение.

Рассмотрим более подробно теплопроводность.

Этот вид теплообмена присущ твердым телам, но присутствует так же в жидкостях и газах. В твердых телах теплопроводность является основным видом теплообмена и напрямую зависима от природы вещества, его плотности, химического состава, влажности, температуры.

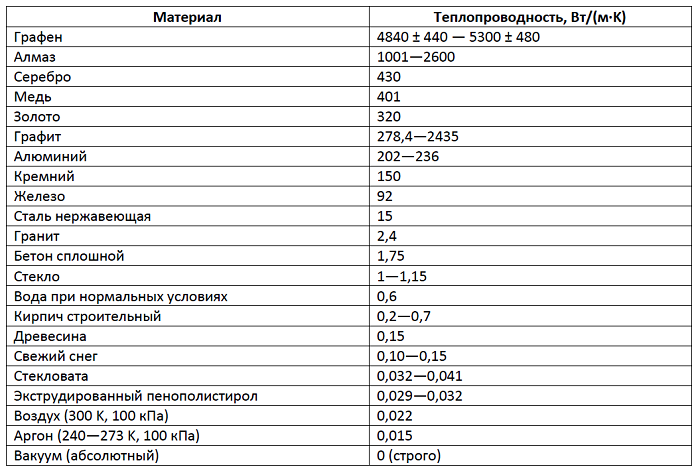

Разные тела и вещества имеют разную теплопроводность. Количественным показателем теплопроводности служит коэффициент теплопроводности, он обозначается буквой λ (лямбда). Чем выше плотность, влажность и температура тела, тем больше λ.

Проведение тепла происходит за счет взаимодействий между частицами. Конечной целью процесса будет выравнивание внутренней температуры по всему телу. Теплопроводность жидкостей меньше, чем у твердых тел, у газов – меньше, чем у жидкостей. Причиной является большое расстояние между молекулами в жидкостях, особенно в газах.

Низкая теплопроводность воздуха издавна используется при изготовлении двойных оконных рам. Теплопроводность воздуха гораздо ниже теплопроводности стекла. Воздушная прослойка межу стеклами защищает от зимней стужи.

Плохая теплопроводность, появившаяся в процессе эволюции в качестве защиты от критических температур, у живых организмов. Шерсть, пух, волосы, жир обладают очень низкой теплопроводностью. Именно поэтому мы не мерзнем зимой в теплых носках, песцы могут спать на снегу, а моржи выживают в условиях Арктики за счет жировой прослойки.

В таблице приведены примеры материалов, веществ и сред с наименьшей и наибольшей теплопроводностью.

Исходя из данных, приведенных в таблице, можно сделать некоторые выводы:

В вакууме тепло не проводится. Передача тепла в вакууме может происходить с помощью излучения. Таким способом тепло Солнца доходит до нашей планеты.

Материал с наивысшей теплопроводностью называется графен, который активно используется в наноэлектронике.

Металлы тоже достаточно теплопроводные. Известно, как быстро нагревается металлическая ложка в горячем супе.

Строительные материалы обладают низкой теплопроводностью, что и обуславливает их использование для возведения теплых и надежных жилищ.

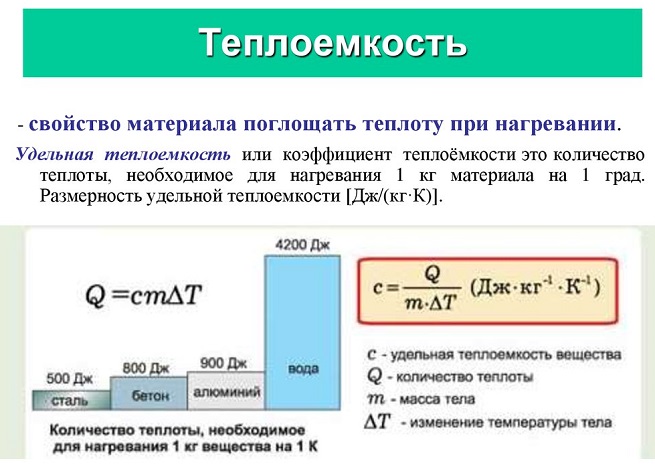

С понятием теплопроводности тесно связано понятие теплоемкости.

Теплоемкостью называют количество тепла, которое поглотило тело (вещество), чтобы его температура повысилась на 1 градус. Действительно, для повышения температуры металлического стержня на 1 градус, необходимо, чтобы он обладал теплопроводностью для равномерного нагревания всего объёма.

Знания о теплопроводности веществ и материалов необходимы в строительстве, промышленности, быту. Степень теплопроводности материала обуславливает его применение в той или иной сфере. Разработка и поиск новых веществ с уникальными теплоизоляционными свойствами – важнейшая задача современной науки.

Конвекция

При конвекции энергия передается потоками, возникающими в различных средах.

В зависимости от причины возникновения, процессы этого типа теплообмена делят на естественную и вынужденную конвекцию:

Естественная конвекция возникает под влиянием естественных сил: неравномерного прогрева, силы тяжести. Процессы естественной конвекции происходят на планете ежеминутно. Появление облаков, формирование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов в атмосфере возможно благодаря этому процессу. Воды мирового океана так же подвержены процессам конвекции, в результате образуются океанические течения. Движение тектонических плит так же обусловлено конвективными процессами.

Вынужденная конвекция — зависит от присутствия внешних сил. Например, при помешивании ложкой горячий чай остывает именно за счет этого явления.

Излучение

Излучение тепла является электромагнитным процессом. Тепло выделяют любые тела, температура которых выше 0 К.

Тепло излучается телами благодаря тому, что любое вещество состоит из молекул и атомов, а они, в свою очередь, из заряженных протонов и электронов. Таким образом, любое тело оказывается пронизанным электромагнитным полем.

Источник

Тепловые процессы

Ктепловым относятся процессы, скорость которых определяется скоростью переноса энергии в форме теплоты: нагревание, охлаждение, испарение, плавление и др. Процессы переноса теплоты часто сопутствуют другим технологическим процессам: химического взаимодействия, разделения смесей и т.д.

По механизму переноса энергии различают три способа распространения теплоты — теплопроводность, конвективный перенос и тепловое излучение.

Теплопроводность — перенос энергии микрочастицами (молекулами, ионами, электронами) за счет их колебаний при тесном соприкосновении.

Процесс протекает по молекулярному механизму и поэтому теплопроводность зависит от внутреннего молекулярного строения рассматриваемого тела и является постоянной величиной.

Конвективный перенос теплоты (конвекция) — процесс переноса теплоты от стенки к движущейся относительно нее жидкости (газу) или от жидкости (газа) к стенке. Таким образом, он обусловлен массовым движением вещества и происходит одновременно путем теплопроводности и конвекции.

В зависимости от причины, вызывающей движение жидкости, различают вынужденную и естественную конвекцию. При вынужденной конвекции движение обусловлено действием внешней силы — разности давлений, создаваемой насосом, вентилятором или иным источником (в том числе и природного происхождения, например, ветром). При естественной конвекции движение возникает вследствие изменения плотности самой жидкости (газа), обусловленного термическим расширением.

Тепловое излучение — перенос энергии в форме электромагнитных колебаний, поглощаемых телом. Источниками этих колебаний являются заряженные частицы — электроны и ионы, входящие в состав излучающего вещества. При высоких температурах тел тепловое излучение становится преобладающим по сравнению с теплопроводностью и конвективным обменом.

На практике теплота чаще всего передается одновременно двумя (или даже тремя) способами, однако превалирующее значение обычно имеет какой-либо один способ передачи теплоты.

При любом механизме переноса теплоты (теплопроводностью, конвекцией или тепловым излучением) количество передаваемого тепла пропорционально поверхности, разности температур и соответствующему коэффициенту теплоотдачи.

В наиболее распространенном случае теплота передается от одной среды к другой через разделяющую их стенку. Такой вид теплообмена называется теплопередачей, а участвующие в ней среды — теплоносителями. Процесс теплопередачи состоит из трех стадий: 1) передача теплоты стенке нагретой средой (теплоотдача); 2) перенос теплоты в стенке (теплопроводность); 3) перенос теплоты от нагретой стенки в холодную среду (теплоотдача).

На практике широко применяются следующие разновидности тепловых процессов:

• процессы нагревания и охлаждения;

• процессы выпаривания, испарения, конденсации;

• процессы искусственного охлаждения;

• плавление и кристаллизация.

Нагревание и охлаждение сред проводят в аппаратах, называемых теплообменниками.

Наибольшее распространение получили кожухотрубчатые теплообменники, представляющие собой пучок параллельных труб, помещенных в общий кожух с герметично подсоединенными к нему по концам трубными досками. Хорошие условия теплопередачи обеспечиваются в теплообменниках типа «труба в трубе», в которых одна жидкость движется по внутренней трубе, а вторая — в противоположном направлении в кольцевом пространстве между внутренней и наружной трубами.

В тех случаях, когда различие физических свойств обменивающихся теплотой сред велико, эффективно применение со стороны газа оребренных теплообменных поверхностей (например, в радиаторах автомобилей, некоторых типах батарей водяного отопления).

Для передачи тепла при нагревании используют вещества, называемые теплоносителями.

Наиболее распространенным теплоносителем является водяной пар. Для нагревания до температур более 180—200 ° С используются высокотемпературные теплоносители: нагретая вода, расплавленные соли, ртуть и жидкие металлы, органические соединения, минеральные масла.

Во многих процессах, протекающих при высоких температурах, используется нагревание топочными газами, получае-

мыми в печах. Таковы, например, процессы обжига и сушки, широко распространенные в производствах строительных материалов, химической и целлюлозно-бумажной промышленности.

Для нагревания в широком диапазоне температур применяется электрический нагрев. Электронагреватели удобны для регулирования, обеспечивают создание хороших санитарно-гигиенических условий, но относительно дороги.

Для охлаждения сред используют вещества, называемые хладагентами.

Наиболее распространенным хладагентом является вода. Однако в связи с быстро возрастающим дефицитом воды во всем мире большое значение приобретает использование в данном качестве воздуха. Теплофизические свойства воздуха неблагоприятны (малые теплоемкость, теплопроводность, плотность), поэтому коэффициенты теплоотдачи к воздуху ниже, чем к воде. Для устранения этого недостатка повышают скорость движения воздуха для увеличения коэффициента теплоотдачи, оребряют трубы со стороны воздуха, увеличивая поверхность теплообмена, а также распыляют в воздух воду, испарение которой понижает температуру воздуха и увеличивает за счет этого движущую силу процесса теплообмена.

Выпаривание — процесс удаления растворителя в виде пара из раствора нелетучего вещества при его кипении. Выпаривание применяется для выделения нелетучих веществ в твердом виде, концентрирования их растворов, а также получения чистого растворителя (последнее осуществляется, например, опреснительными установками).

Чаще всего выпариванию подвергаются водные растворы, а теплоносителем служит водяной пар. Движущей силой процесса является разность температур теплоносителя и кипящего раствора. Процесс выпаривания проводится в выпарных аппаратах.

Испарение — процесс удаления жидкой фазы в виде пара из различных сред, главным образом путем их нагрева или создания иных условий для испарения.

Испарение осуществляется при проведении многих процессов. В частности, в методах искусственного охлаждения применяют испарение различных жидкостей, обладающих низкими (обычно — отрицательными) температурами кипения.

Конденсацию пара (газа) осуществляют либо путем охлаждения пара (газа), либо посредством охлаждения и сжатия одновременно. Конденсацию используют при выпаривании, вакуум-сушке для создания разрежения. Пары, подлежащие конденсации, отводят из аппарата, в котором они образуются, в закрытый аппарат, охлаждаемый водой или воздухом и служащий для сбора паров-конденсатов.

Процесс конденсации осуществляется в конденсаторах смешения или поверхностных конденсаторах.

В конденсаторах смешения пар непосредственно соприкасается с охлаждаемой водой и полученный конденсат с ней смешивается. Так проводят конденсацию, если конденсируемые пары не представляют ценности.

В поверхностных конденсаторах тепло отнимается от конденсирующегося пара через стенку. Наиболее часто пар конденсируется на внутренних или внешних поверхностях труб, омываемых с другой стороны водой или воздухом. Конденсат отводят отдельно от хладагента, и если он представляет ценность, используют.

Процессы искусственного охлаждения применяют при некоторых процессах абсорбции, при кристаллизации, разделении газов, сублимационной сушке, для хранения пищевых продуктов, кондиционирования воздуха. Большое значение приобрели такие процессы в металлургии, электротехнике, электронике, ядерной, ракетной, вакуумной и других отраслях. Так, используя глубокое охлаждение, путем частичного или полного сжижения разделяют газовые смеси для получения многих технологически важных газов (например, азот, кислород и др.).

Искусственное охлаждение всегда связано с переносом тепла от тела с более низкой температурой к телу с более высокой температурой, что требует затрат энергии. Поэтому введение энергии в систему является необходимым условием получения холода. Оно достигается следующими основными методами:

• испарением низкокилящих жидкостей. При испарении такие жидкости, имеющие обычно отрицательные температуры кипения, охлаждаются до температуры кипения;

• расширением газов дросселированием, путем пропускания их через устройство, вызывающее сужение потока (шайбу с отверстием, вентиль) с последующим его расширением. Энергия, необходимая для расширения газа (для преодоления сил сцепления между молекулами) при дросселировании, когда нет потока тепла извне, может быть получена только за счет внутренней энергии самого газа;

• расширением газа в детандере — машине, устроенной подобно поршневому или турбокомпрессору, — газовом двигателе, который одновременно совершает внешнюю работу (перекачивает жидкости, нагнетает газы). Расширение сжатого газа в детандере происходит без обмена теплом с окружающей средой. При этом совершаемая газом работа производится за счет его внутренней энергии, в результате чего газ охлаждается.

Плавление используется для подготовки полимеров к формованию (прессованию, литью под давлением, экструзии и т.д.), металлов и сплавов к литью различными способами, стеклянной шихты к варке и выполнения многих других технологических процессов.

Наиболее распространенным способом плавления является передача тепла через металлическую стенку, обогреваемую любым способом: теплопроводностью, конвективным переносом или тепловым излучением без удаления расплава. При этом скорость плавления определяется только условиями теплопередачи: коэффициентом теплопроводности стенки, градиентом температур и площадью контакта.

В практике достаточно часто используют плавление электрической, химической и другими видами энергии (индукционный, высокочастотный нагрев и т.д.), сжатием.

Кристаллизация — процесс выделения твердых веществ из насыщенных растворов или расплавов. Это процесс, обратный плавлению. Таким образом, тепловой эффект кристаллизации равен по величине и противоположен по знаку тепловому эффекту плавления. Каждому химическому соединению соответствует одна, а чаще несколько кристаллических форм, отличающихся положением и числом осей симметрии (металлы, сплавы металлов). Это явление носит название полиморфизма (аллотропии).

Обычно кристаллизацию осуществляют из водных растворов, понижая растворимость кристаллизуемого вещества за счет изменения температуры раствора или удаления части растворителя. Использование данного способа характерно для производства минеральных удобрений, солей, получения ряда полупродуктов и продуктов из растворов органических веществ (спиртов, эфиров, углеводородов). Такую кристаллизацию называют изотермической, так как испарение из растворов идет при постоянной температуре.

Кристаллизация из расплавов осуществляется путем их охлаждения водой, воздухом. Из кристаллизующихся материалов (металлов, их сплавов, полимерных материалов и композитов на их основе) получают разнообразные изделия методами прессования, литья, экструзии и т.д.

4.2.4. Массообменные процессы

В технологии широко распространены и имеют важное значение процессы массопередачи. Они характеризуются переходом одного или нескольких веществ из одной фазы в другую.

Подобно теплопередаче, массопередача — сложный процесс, включающий перенос вещества (массы) в пределах одной фазы, через поверхность (границу) раздела фаз и в пределах другой фазы. Эта граница может быть подвижной (массопередача в системах «газ — жидкость», «пар — жидкость», «жидкость — жидкость») либо неподвижной (массопередача с твердой фазой).

Для массообменных процессов принимают, что количество переносимого вещества пропорционально поверхности раздела фаз, которую по этой причине стремятся сделать максимально развитой, и движущей силе, характеризуемой степенью отклонения системы от состояния динамического равновесия, выражаемой разностью концентрации диффундирующего вещества, которое перемещается от точки с большей к точке с меньшей концентрацией.

На практике используются следующие виды процессов массо-передачи: абсорбция, перегонка, адсорбция, сушка, экстракция.

Абсорбция — процесс поглощения газов или паров из газовых или парогазовых смесей жидкими поглотителями (абсорбентами). При физической абсорбции поглощаемый газ (абсорб-тив) химически не взаимодействует с абсорбентом. Физическая абсорбция в большинстве случаев обратима. Па этом ее свойстве основано выделение поглощенного газа из раствора — десорбция.

Сочетание абсорбции с десорбцией позволяет многократно применять поглотитель и выделять поглощенный компонент в чистом виде.

В промышленности абсорбцию применяют для извлечения ценных компонентов из газовых смесей или очистки этих смесей от вредных веществ, примесей: абсорбция SO3 в производстве серной кислоты; абсорбция НС1 с получением соляной кислоты; абсорбция NH3. паров С6Н6, H2S и других компонентов из коксового газа; очистка топочных газов от SO2; очистка от фтористых соединений газов, выделяющихся при производстве минеральных удобрений, и т.д.

Аппараты, в которых осуществляются абсорбционные процессы, называют абсорберами. Как и другие процессы массопе-редачи, абсорбция протекает на поверхности раздела фаз, поэтому такие аппараты должны иметь развитую поверхность соприкосновения между жидкостью и газом.

Перегонка жидкостей применяется для разделения жидких однородных смесей, состоящих из двух или более летучих компонентов. Это процесс, включающий частичное испарение разделяемой смеси и последующую конденсацию образующихся паров, осуществляемый однократно или многократно. В ре-

зультате конденсации получают жидкость, состав которой отличается от состава исходной смеси.

Если бы исходная смесь состояла из летучего и нелетучего компонентов, то ее можно было бы разделить на компоненты путем выпаривания. Перегонкой же разделяют смеси, все компоненты которых летучи, т.е. обладают определенным, хотя и разным давлением пара.

Разделение перегонкой основано на различной летучести компонентов при одной и той же температуре. Поэтому при перегонке все компоненты смеси переходят в парообразное состояние в количествах, пропорциональных их летучести.

Различают два вида перегонки: простая перегонка (дистилляция) и ректификация.

Дистилляция — процесс однократного частичного испарения жидкой смеси и конденсации образующихся паров. Ее обычно используют лишь для предварительного грубого разделения жидких смесей, а также для очистки сложных смесей от примесей.

Ректификация — процесс разделения однородных смесей жидкостей путем двухстороннего массо- и теплообмена между жидкой и паровой фазами, имеющими различную температуру и движущимися относительно друг друга. Разделение обычно осуществляют в колоннах при многократном (на специальных перегородках (тарелках) или непрерывном контакте фаз (в объеме аппарата).

Процессы перегонки широко применяются в химической промышленности, где выделение компонентов в чистом виде имеет важное значение в производствах органического синтеза полимеров, полупроводников и т.д., в спиртовой промышленности, в производстве лекарственных препаратов, в нефтеперерабатывающей промышленности и т.д.

Адсорбция — процесс поглощения одного или нескольких компонентов из газовой смеси или раствора твердым веществом — адсорбентом. Поглощенное вещество называют адсор-батом, или адсорбтивом. Процессы адсорбции избирательны и обычно обратимы. Выделение поглощенных веществ из адсорбента называют десорбцией.

Адсорбция применяется при небольших концентрациях поглощаемого вещества, когда надо достичь почти полного его извлечения.

Процессы адсорбции широко применяются в промышленности при очистке и осушке газов, очистке и осветлении растворов, разделении смесей газов или паров (например, при очистке аммиака перед контактным окислением, осушке природного газа, выделении и очистке мономеров в производствах синтетического каучука, пластмасс и т.д.).

Различают физическую и химическую адсорбцию. Физическая обусловлена взаимным притяжением молекул адсор-бата и адсорбента. При химической адсорбции, или хемо-сорбции, возникает химическое взаимодействие между молекулами поглощенного вещества и поверхностями молекулярного поглотителя.

В качестве адсорбентов применяют пористые вещества с большой поверхностью нор, обычно относимой к единице массы вещества. Адсорбенты характеризуются своей поглотительной, или адсорбционной, способностью, определяемой концентрацией адсорбтива в единице массы или объема адсорбента.

В промышленности в качестве поглотителей применяют активированные угли, минеральные адсорбенты (силикагель, цеолиты и др.) и синтетические ионообменные смолы (иониты). Сушкой называют процесс удаления влаги из различных (твердых, вязкопластичных, газообразных) материалов. Предварительное удаление влаги осуществляется обычно более дешевыми механическими способами (отстаиванием, отжимом, фильтрованием, центрифугированием), а более полное обезвоживание — тепловой сушкой.

По своей физической сущности сушка является сложным диффузионным процессом, скорость которого определяется скоростью диффузии влаги из глубины высушиваемого материала в окружающую среду. При этом происходит перемещение тепла и влаги внутри материала и их перенос с поверхности материала в окружающую среду.

По способу подвода тепла к высушиваемому материалу различают следующие виды сушки:

• конвективная — путем непосредственного соприкосновения высушиваемого материала с сушильным агентом, в качестве которого обычно используют нагретый воздух или топочные газы в смеси с воздухом;

• контактная — путем передачи тепла от теплоносителя к материалу через разделяющую их стенку;

• радиационная — путем передачи тепла инфракрасными лучами;

• диэлектрическая — путем нагревания в поле токов высокой частоты. Под действием электрического поля высокой частоты ионы и электроны в материале меняют направление движения синхронно с изменением знака заряда: дипольные молекулы приобретают вращательное движение, а неполярные молекулы поляризуются за счет смещения их зарядов. Эти процессы, сопровождаемые трением, приводят к выделению тепла и нагреванию высушиваемого материала;

• сублимационная — сушка, при которой влага находится в виде льда и переходит в пар, минуя жидкое состояние, при глубоком вакууме и низких температурах. Процесс удаления влаги из материала протекает в три стадии: 1) снижение давления в сушильной камере, при котором происходят быстрое самозамораживание влаги и сублимация льда за счет тепла, отдаваемого самим материалом; 2) удаление основной части влаги сублимацией; 3) удаление остаточной влаги тепловой сушкой.

При любом методе высушиваемый материал находится в контакте с воздухом, который при конвективной сушке является и сушильным агентом.

Скорость сушки определяется количеством влаги, удаляемой с единицы поверхности высушиваемого материала в единицу времени. Скорость сушки, условия ее проведения и аппаратурное оформление зависят от природы высушиваемого материала, характера связи влаги с материалом, размера и толщины материала, внешних факторов и т.д.

Экстракция — процесс извлечения одного или нескольких компонентов из растворов или твердых тел с помощью избирательных растворителей (экстрагентов). При взаимодействии исходной смеси с экстрагентом в нем хорошо растворяются только извлекаемые компоненты и почти не растворяются остальные.

Процессы экстракции в системах «жидкость—жидкость» находят широкое применение в химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других отраслях промышленности. Они используются для выделения в чистом виде различных продуктов органического и нефтехимического синтеза, извлечения и разделения редких и рассеянных элементов, очистки сточных вод и т.д.

Экстракция в системах «жидкость—жидкость» представляет собой массообменный процесс, протекающий с участием двух взаимно нерастворимых или ограничено растворимых жидких фаз, между которыми распределяется экстрагируемое вещество (или несколько веществ).

Для повышения скорости процесса исходный раствор и эк-страгент приводят в тесный контакт перемешиванием, распылением и т.д. В результате взаимодействия фаз получаются экстракт — раствор извлеченных веществ в экстрагенте и рафи-нат — остаточный исходный раствор, из которого с той или иной степенью полноты удалены экстрагируемые компоненты. Полученные жидкие фазы отделяются друг от друга отстаиванием, центрифугированием или другими гидромеханическими

способами, после чего производят извлечение целевых продуктов из экстракта и регенерацию экстрагента из рафината.

Основное достоинство процесса экстракции в сравнении сдругими процессами разделения жидких смесей (ректификация, выпаривание и др.) — низкая рабочая температура процесса, которая часто является комнатной.

Источник