Геометрическое нивелирование. Способы геометрического нивелирования. Порядок работы на станции. Контроль измерений.

Геометрическое нивелирование выполняется горизонтальным лучом визирования. Геометрическое нивелирование, при котором превышение между точками получают как разность отсчетов по рейкам при горизонтальном положении визирной оси нивелира. Этот метод является наиболее простым и точным, но позволяет с одной постановки прибора получить превышение не более длины рейки.

Геометрическое нивелирование выполняется горизонтальным лучом визирования

1)Нивелирование из середины HA=HB+h

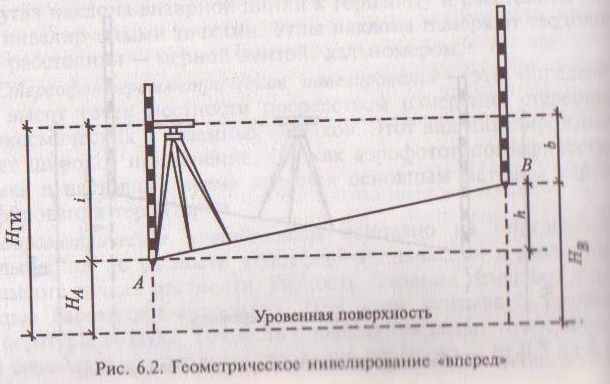

2)Нивелирование вперёд. Целесообразно применять в том случае, когда на небольшом участке необходимо определить превышение или высоты нескольких точек. Удобно высоты точек определять через горизонт прибора. h=i-bHГП=HA+i, HB=HГП-b.

2. Способы геометрического нивелирования.

Геометрическое нивелирование основано на применении нивелира, который обеспечивает горизонтальное положение линии визирования. Геометрическое нивелирование может быть выполнено также с помощью теодолита-тахеометра.

Классификация нивелиров и нивелирных реек.

В зависимости от устройств, применяемых для приведения визирной оси трубы в горизонтальное положение, нивелиры изготавливают двух видов — с цилиндрическим уровнем на зрительной трубе и с компенсатором углов наклона, т.е. без цилиндрического уровня.

Нивелиры бывают трех классов точности:

а) Н-05, Н-1, Н-2 — высокоточные для нивелирования I и II классов;

б) Н-3 — точные для нивелирования III и IV классов;

в) Н-10 — технические для топографических съемок и других видов инженерных работ.

Число в названии нивелира означает среднюю квадратическую погрешность в мм нивелирования на 1 км двойного хода. Для обозначения нивелиров с компенсатором к цифре добавляется буква -К, а для нивелиров с горизонтальным лимбом — буква Л, например Н-10КЛ.

Устройство нивелира с цилиндрическим уровнем. Поверки, юстировки.

1)Окуляр 2)Зрительная труба 3)Коробка цилиндрического уровня 4)Барабан кремальеры 5)Объектив 6)Закрепительный винт 7)Наводящий винт 8)Трегер 9)Подъемные винты 10)Пружинная пластина 11)Исправительный винт круглого уровня 12)Элевационный винт 13)Круглый уровень (для предварительной установки прибора)

Поверки:1)Ось круглого уровня должна быть параллельна основной оси 2)Вертикальный штрих сетки нитей должен быть параллелен основной оси 3)Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна визирной оси.

Устройство нивелира с компенсатором. Поверки, юстировки.

Наводящий винт; Корпус нивелира; Объектив; Барабан кремальеры; Окуляр; Зрительная труба; Круглый уровень (для предварительной установки прибора); Зеркало; Подъемные винты; Фокусирующая линза; Подвижная призма компенсатора; Неподвижная призма компенсатора; Сетка нитей; Демпфер.

Поверки: 1) Ось круглого уровня должна быть параллельна основной оси 2)Вертикальный штрих сетки нитей должен быть параллелен основной оси 3)Визирный луч должен быть горизонтален в пределах угла компенсации.

Точность геометрического нивелирования. Источники ошибок измерения превышений

И способы их ослабления.

Источники ошибок при геометрическом нивелировании.

Ошибка установки визирной линии трубы в горизонтальное положение по уровню; при t = 25″ она достигает 3″ — 4″. Для расстояния 100 м это приводит к ошибке отсчета по рейке 2 мм.

Ошибка отсчета из-за ограниченной разрешающей способности трубы нивелира; при увеличении V = 25x эта ошибка достигает 1.2 мм на 100 м расстояния.

Нарушение главного условия нивелира; при нивелировании строго из середины эта ошибка исключается.

Наклон рейки. Для уменьшения влияния наклона рейки ее рекомендуется слегка покачивать вперед-назад около вертикального положения; при отсчетах меньше 1000 мм рейку качать нельзя. При покачивании рейки отсчеты по ней изменяются; наименьший отсчет является правильным.

Ошибка нанесения делений на рейке. Общая ошибка отсчета по шашечной рейке нивелиром Н-3 оценивается в 4 мм на 100 м расстояния.

Источник

3.1 Способы геометрического нивелирования. Качание Рейки

Геометрическое нивелирование выполняют при помощи нивелира и нивелирных реек.

Нивелир – геодезические прибор, обеспечивающий при работе горизонтальную линию визирования. Он представляет сочетание зрительной трубы с цилиндрическим уровнем ил с компенсатором. Уровень и компенсатор служат для проведения визирной оси в горизонтальное положение.

В

Рисунок 3 – а) пузырек не в нуль-пункте; б) пузырек в нуль-пункте

Отсчет по нивелирной рейке берется следующим образом (рис. 4).

Рисунок 4 — Отсчет по нивелирной рейке

Отсчёт берётся в миллиметрах и всегда выражается четырёхзначным числом: первые две цифры — номер дециметра, 3-я цифра — число полных сантиметровых делений от начала дециметра до средней нити, 4-я цифра — десятые доли следующего сантиметрового деления. На рис. 4 отсчёт по центральной нити 1058.

Нивелирные рейки представляют деревянные бруски, чаще всего с сантиметровыми делениями, оцифрованными от нуля (пятки рейки), снизу вверх, через каждый дециметр.

Геометрическое нивелирование состоит в определении превышения h (рис.5) точки В над точкой А.

Точки закрепляют на местности забитыми в землю деревянными кольями, металлическими костылями и др., обеспечивающими прочное, без осадок положение их по высоте.

Нивелирным отсчётом по рейке называют отрезок отвесной линии от точки, на которой стоит рейка, до горизонтальной визирной оси. Отсчеты и превышения выражают в миллиметрах и записывают их с округлением до миллиметра.

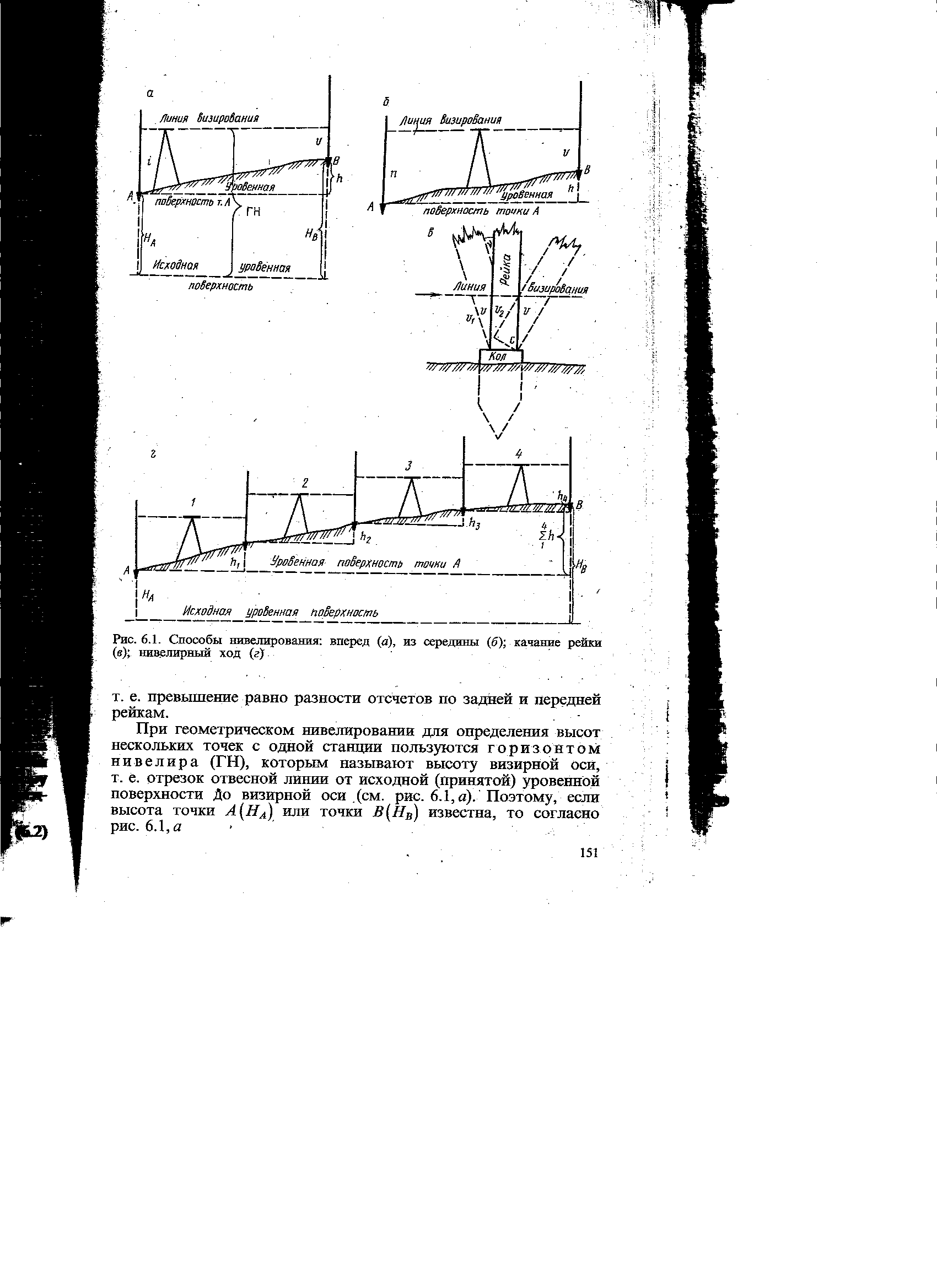

Существуют 2 способа геометрического нивелирования: вперёд и из середины.

При нивелировании способом вперёд с точки А на точку В (см. рис.5, а) на обеих точках устанавливают рейки, нивелир устанавливают возле точки А(в радиусе 2-3 метров от неё, чтобы вращая кремальеру зрительной трубы, видеть резкое изображение делений рейки), затем визируют на рейку, стоящую в точке В. Из рис. 5, а видно, что

где i – отсчитывают по рейке высоту нивелира;

v – производят отсчёт по передней рейке,

т. е. превышение равно высоте нивелира минус отсчёт по передней рейке.

При нивелировании способом из середины (см. рис.5 б) нивелир устанавливают между точками А и В, не обязательно в их створе, но с условием примерного равенства расстояний от нивелира до реек, называемым равенством плеч и определяемым шагам или по нитяному дальномеру зрительной трубы. Производя отсчёты на заднюю n и переднюю v рейки, вычисляют превышение

h

Рисунок 5 – Способы нивелирования: вперед (а), из середины (б); качание рейки (в); нивелирный ход (г)

т.е. превышение равно разности отсчётов по задней и передней рейкам.

При геометрическом нивелировании для определения высот нескольких точек с одной станции пользуются горизонтом нивелира, которым называют высоту визирной оси, т.е. отрезок отвесной линии от исходной (принятой) уровенной поверхности до визирной оси (см. рис.5, а). Поэтому, если высота точки А или точки В известна, то согласно рис. 3.1, а:

где ГН – горизонт нивелира;

т.е. горизонт нивелира равен высоте точки, на которой стоит рейка, плюс отсчёт по рейке.

Пользуясь ГН, вычисляют высоту точки, на которой стоит рейка. Например, согласно рис.5, а и формуле (5)

т.е. высота точки, на которой стоит рейка, равна горизонту нивелира минус отсчёт по рейке.

Рейка во время нивелирования должна занимать отвесное положение. Для этого рейки снабжают круглым уровнем, за положение пузырька которого следит реечник. Однако не всегда рейки обеспечивают уровнем. Для получения по ней правильного отсчёта v её качают (см. рис.5, в) в вертикальной плоскости визирования. При отклонении рейки от отвесного положения вперёд (к нивелиру) и назад отсчёты v₁ и v₂ будут увеличиваться, нивелировщик улавливает наименьший отсчёт v, который и будет правильным отсчётом по рейке в момент её отвесного положения. Ошибку ∆ отсчёта v₁ по наклонной рейке на угол v можно предвычислить в соответствии с формулой, когда катет меньше гипотенузы на ∆ = 2 v₁ sin² v/2.

При v=3º и v₁ = 2000мм ∆ ≈ 3мм. При увеличении v₁ пропорционально будет увеличиваться ошибка ∆.

Однако при отклонении рейки назад рейка будет вращаться около своего заднего ребра, из-за ширины (толщины) пятки рейки с наименьшим оказывается не отсчёт v, а отсчёт v₂, вследствие чего ошибка ∆ = v—v₂ = v-√v²с² = v—v√1-с²/ v² ≈ v—v(1-с²/2v²) или ∆≈с²/2v, т.е. чем меньше отсчёт по рейке, тем больше ошибка ∆. При с = 30мм, v = 200мм ошибка ∆ ≈ 2,2мм; при v = 500мм ошибка ∆ ≈ 0,9мм, поэтому при отсчётах по рейке 500мм и меньше рейку не качают.

Превышения, вычисляемые по формулам (3), (4), могут быть положительными и отрицательными, и при записи их обязательно сопровождают знаком плюс или минус.

Чем меньше расстояние между нивелиром и рейкой, тем точнее производится отсчёт. Нормальным считается расстояние 50м, недопустимым – более 150м.

Однако часто возникает необходимость определять превышения между точками при расстояниях в несколько сотен километров с большим числом станции, образующих нивелирные ходы (см. рис. 5, г) и полигоны. Определив превышения, вычисляют высоту, например, точки В(НВ), зная высоту исходной точки А(НА), по формуле

где n — число станции (превышений).

Поэтому в зависимости от длины хода (периметра полигона) и требуемой точности геометрическое нивелирование делится на классы I, II, III, IV и техническое нивелирование.

Нивелирование I, II, III и IV классов является высотной основной топографических съёмок всех масштабов и геодезических измерений, проводимых для народного хозяйства и обороны страны.

Нивелирование I и II классов является главной высотной основной, посредством которой устанавливается единая система высот на территории страны. Она также предназначается для научных целей, связанных с изучением движений земной коры. Периметры нивелирных полигонов I и II классов на европейской территории нашей страны составляют в среднем соответственно 2800 и 600 км.

Нивелирование III, IV классов и техническое нивелирование служат высотной основной топографических съемок, и предназначается для решения различных задач — планировки, застройки и благоустройства городов и сельских населённых пунктов, проектирования и строительства дорого, оросительных и осушительных каналов, водоснабжения и т.п.

Источник

Способы геометрического нивелирования

Лекция VII

Нивелирование.

Нивелирование – вид геодезических работ, в результате которых определяют разности высот (превышения)точек земной поверхности, а также высоты этих точек над принятой отсчетной поверхностью.

Различают следующие виды нивелирования:

1) геометрическое нивелирование заключается в непосредственном определении разности высот двух точек с помощью горизонтального визирного луча.

2) тригонометрическое нивелирование заключается в определении превышений между точками по измеренному между ними расстоянию и углу наклона. Вычисление превышений ведут по формулам тригонометрии.

3) Физическое делится на три вида: а)барометрическое, в основу которого положена зависимость между величиной атмосферного давления на точке местности и ее высотой; б) гидростатическое, основанное на свойстве свободной поверхности жидкости в сообщающихся сосудах всегда находиться на одинаковом уровне независимо от превышения точек, на которых установлены эти сосуды (рис. 7-7); в) радиолокационное, основанное на использовании отражения электромагнитных волн.

4) Механическое нивелирование производят с помощью специальных приборов, устанавливаемых на велосипедных рамках, автомобилях и т.д. (рис. 7-6). При движении такого прибора автоматически регистрируются пройденные им расстояния, высоты точек и вычерчивается профиль пройденного пути.

5) Стереографическое нивелирование основано наопределении превышений по паре фотоснимков одной и той же местности.

Наиболее часто в инженерной практике применяется геометрическое нивелирование.

Способы геометрического нивелирования

Геометрическое нивелирование производят специальными приборами – нивелирами (рис. 7-8). Различают два способа геометрического нивелирования: «из середины» и «вперед».

Нивелирование из середины. Для определения превышения т.В над т.А устанавливают в них вертикально рейки R1 и R2, а между ними по возможности на одинаковом расстоянии от реек нивелир (рис. 7-3(а)). Последовательно визируя на рейки средней горизонтальной нитью зрительной трубы берут отсчеты: по задней рейке aи по передней рейке b. Тогда:

h = a – b, (1)

т.е. превышение равно отсчету по задней рейке минус отсчет по передней рейке. При a > b превышение положительно, при a

алгебраическая сумма всех превышений равна превышению между конечными точками, т.е.:

Отметки связующих точек вычисляют последовательно по формуле (2). Если требуется отметка только конечной точки хода, то ее определяют по формуле:

Нкон = Ннач +

Отметки промежуточных точек вычисляют через горизонт инструмента.

Устройство нивелира дается на лабораторном занятии.

Источник