Какие способы выражения синтаксического значения вы знаете

Содержание модуля 5. Основы общего синтаксиса

В словосочетаниях, предложениях и текстах в качестве строительного материала используются слова (точнее, словоформы) с присущими им означаемыми и означающими. Выполнение таких задач, как соединение слов в речи, оформление предложений и текстов (развёрнутых высказываний) как целостных образований, членение текста на предложения, а предложений на их составляющие (конституенты), различение предложений разных коммуникативных типов, выражение синтаксических функций выделяемых в предложении конституентов и их синтаксически господствующего или подчинённого статуса, приходится на долю формальных синтаксических средств . В большинстве случаев одновременно используется несколько формальных показателей (например, интонационный показатель + линейный показатель, или аранжировка).

Если подчинённое слово находится перед господствующим, то говорят о препозиции (регрессивный порядок слов: интересная лекция). Если же подчинённое слово следует за господствующим, то мы имеем дело с постпозицией (прогрессивный порядок слов: читать текст). Преимущественное использование препозиции или постпозиции определения является одной из важных типологических характеристик синтаксического строя разных языков. Так, препозиция определения доминирует в славянских и германских языках, постпозиция определения является характерной чертой романских языков.

Примыканию как контактному способу синтаксической связи может противостоять дистантное расположение синтаксически связанных слов. Так, в нем. предложении при наличиии нескольких дополнений то, которое по смыслу более тесно связано с глаголом (обычно дополнение адресата), может быть отделено от него другими дополнениями: Er schenkte der Schwester eine Vase ‘Он подарил сестре вазу’. Дистанцируется и располагается в конце предложения наречный компонент сложного глагола (Er ruft seinen Bruder nach ‘Он позвонил своему брату’). Иногда такое дистанцирование пытаются объяснить тем, что в праиндоевропейском могла господствовать тенденция к конечной позиции глагола, к которому соответственно примыкало более тесно связанное с ним слово.

При наличии у данного господствующего слова нескольких подчинённых одно из зависимых слов может вместе с господствующим словом образовать рамочную конструкцию , замыкая другие зависимые слова. Такую рамку образуют, например, в нем. и англ. языках артикль и существительное: ein neues Buch, a new book ‘новая книга (в обоих случаях)’.

Порядок слов в предложении может быть свободным и фиксированным. В типологических исследованиях языков за основу берут взаимное расположение относительно друг друга подлежащего (S), глагола (V) и дополнения (O). Возможны 6 вариантов: SVO, SOV, VSO, VOS, OSV, OVS.

Одни языки характеризует тенденция к свободному порядку слов . Таковы, например, русский и латинский языки, обладающие богатыми возможностями морфологического маркирования синтаксических функций (членов предложения). Ср.: Студенты сдают экзамен. — Студенты экзамен сдают. — Сдают студенты экзамен. — Сдают экзамен студенты. — Экзамен студенты сдают. — Экзамен сдают студенты. Другие языки, особенно те, где синтаксические функции морфологически не маркируются, тяготеют к фиксированному порядку слов . Так, в исп. языке из 6 возможных вариантов реализуются 4, а во фр. только два. Порядок слов нем. предложения более строг, чем в рус. языке. В англ. предложении он строже, чем в нем., но свободнее, чем во фр.

В принципе расстановка слов должна соответствовать движению мысли. В этом случае говорят об объективном порядке слов, который выполняет своего рода иконическую функцию (сперва называется то, что является исходным в описании данного положения дел). Но отступления от стандартного для данного языка порядка слов допускаются:

- а) при инверсии, обусловленной необходимостью различения коммуникативных типов предложения. Так, в нем. повествовательном предложении обычен прямой порядок слов, с подлежащим в начальной позиции (Er kommt morgen ‘Он придёт завтра’), а в вопросительном предложении (общий вопрос) глагольное сказуемое предшествует подлежащему (Kommt er morgen? ‘Он придёт завтра?’);

- б) при выдвижении в начальную позицию слова, служащего связи предложения с предтекстом (Сейчас мы изучаем введение в теоретическое языкознание. Лекции по этому курсу читает профессор N);

- в) при вынесении в начальную позицию тематизируемого, т.е. употребляемого в качестве темы, компонента высказывания (так, темой высказывания может быть указание на деятеля: Мой брат поедет завтра в Москву, указание на пункт назначения: В Москву мой брат поедет завтра, и т.д.);

- г) при выражении говорящим своих эмоций (в данном случае необычная, эмфатическая расстановка слов подкрепляется эмфатическим ударением: Этому преподавателю я не хочу сдавать экзамен);

- д) при необходимости выразить дополнительное значение (например, значение приблизительности: два часа — часа два).

- для выражения атрибутивных связей (коряк. эчвы-в’алата ‘острым ножом’, кытпылв’ыеты-в’алата ‘стальным ножом’);

- для выражения отношений между действием и его объектом или обстоятельством (чукот. Тумг-ыт копра-нтыват-гъат ‘Товарищи поставили сети’, букв. ‘сете-поставили’, Мыт-винвы-эквэт-ыркын ‘тайно отправляемся’);

- для построения предложения в целом (яз. нутка unikw-ihl-‘minih-‘is-it-a ‘Несколько огоньков было в доме’, букв. ‘огонь-дом-мн. ч.-уменьшительность-прош. вр.-изъявит. накл.’).

Возможно одновременное использование показателей управления и показателей согласования: пяти столам (здесь связи разнонаправлены: числительное управляет существительным и само в то же время согласуется с ним); груз. Deda shvils zrdis ‘Мать (абс. п.) сына (дат. п.) растит (наст.вр.)’ (здесь глагол согласуется с подлежащим (постфикс -s) и одновременно управляет существительным, требуя его употребления в дат. п.).

Показатель синтаксической связи обычно появляется в словоформе зависимого слова. Но он может, однако, характеризовать словоформу господствующего слова.

В арабистике (а под её влиянием в описаниях тюркских и иранских языков) отмечают наличие так называемого изафета : перс. ketabe xub ‘хорошая книга’, букв. ketab ‘книга’ + -e ‘показатель атрабутивной связи’ + xub ‘хороший (без каких бы то ни было морфологических показателей’; аналогично азерб. ат баши ‘лошадь + голова + показатель связи’.

В отличие от изафета, идафа представляет собой связь двух существительных — господствующего и зависимого, при которой ведущий компонент своей так называемой сопряжённой формой, не имеющей ни необходимых окончаний, ни определённого артикля, уже тем самым сигнализирует наличие зависимого от него компонента: араб. джаамуусату-л-фаллаахи ‘буйволица крестьянина’.

Морфологические показатели могут маркировать синтаксические функции существительных (подлежащее, дополнения, предикатив, определение, обстоятельства), прилагательных (определение, предикатив), глагола (сказуемое) и т.д.

- ЮСМ; ВБК; ААР; ИПС.

- ЛЭС/БЭС (Статьи: Синтаксис. Предложение. Текст. Интонация. Порядок слов. Примыкание. Инкорпорация. Служебные слова. Сочинение. Подчинение. Управление. Согласование. Изафет. Идафа).

Материалы для студентов-лингвистов

Лингвистическая гостиная

Компоненты языковой системы и их роль в дискурсе

Источник

способы выражения синтаксических отношений

Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. — М.: Просвещение . Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. . 1976 .

Смотреть что такое «способы выражения синтаксических отношений» в других словарях:

Нексус и юнкция — У термина «нексус» существуют и другие значения. Нексус и юнкция в языкознании: два возможных соотношения направлений семантических и синтаксических валентностей. Нексусом называется ситуация соответствия семантической и активной… … Википедия

Согласование — Согласование одна из трёх основных разновидностей подчинительной синтаксической связи (наряду с управлением и примыканием). Заключается в уподоблении зависимого компонента господствующему в одноимённых грамматических категориях (в роде,… … Википедия

Мамедов, Джаббар Манаф оглы — Джаббар Манаф оглы Мамедов (азерб. Cabbar Manaf oğlu Məmmədov) азербайджанский учёный, доктор философских наук. Автор нескольких теорий. Номинант специальной президентской стипендии «За ценные вклады в Азербайджанскую науку и образование».… … Википедия

Конгруэнтность (лингвистика) — У этого термина существуют и другие значения, см. Конгруэнтность. Конгруэнтность в языкознании: морфологическая зависимость анафорического местоимения от его антецедента (именной группы), имеющая место при отсутствии синтаксической… … Википедия

ГРАММАТИКА — (от греч. gramma – письменный знак, черта, линия). 1. Система объективно действующих в языке правил изменения слов, образования словоформ и соединения слов в словосочетания и предложения. 2. Раздел лингвистики, содержащий учение о формах… … Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)

Синтаксис — (от греч. σύνταξις построение, порядок) 1) характерные для конкретных языков средства и правила создания речевых единиц; 2) раздел грамматики, изучающий процессы порождения речи: сочетаемость и порядок следования слов внутри предложения, а… … Лингвистический энциклопедический словарь

Языкознание — лингвистика, языковедение, наука о Языке. Объектом Я. является строение, функционирование и историческое развитие языка, язык во всём объёме его свойств и функций. Однако в качестве непосредственного предмета Я. в разные эпохи выдвигались … Большая советская энциклопедия

Типология — лингвистическая (от греч. τύπος отпечаток, форма, образец и λόγος слово, учение) сравнительное изучение структурных и функциональных свойств языков независимо от характера генетических отношений между ними. Типология один из двух основных… … Лингвистический энциклопедический словарь

ортология — ед. Раздел языкознания, предметом которого является описание теории правильной литературной речи. Понятие о. связано с овладением нормами устной и письменной форм литературного языка, т. е. с изучением нормативного компонента культуры речи.… … Учебный словарь стилистических терминов

ГОСТ Р 52292-2004: Информационная технология. Электронный обмен информацией. Термины и определения — Терминология ГОСТ Р 52292 2004: Информационная технология. Электронный обмен информацией. Термины и определения оригинал документа: алгоритм … … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Источник

Способы выражения синтаксической структуры предложения

Основными способами выражения синтаксической структуры предложения являются: зависимость грамматических форм слов друг от друга (согласование и управление) и выражение синтаксических отношений с помощью одного лишь порядка слов (примыкание). При согласовании значение той или иной грамматической категории некоторого слова должно совпадать со значением аналогичной грамматической категории другого, синтаксически связанного с данным слова; например, в русском языке выраженное прилагательным определение согласуется с определяемым существительным в роде, числе и падеже. При управлении грамматическая форма (обычно – падеж) зависимого слова диктуется морфологическими свойствами главного слова. Примыкание означает синтаксическую связь, которая выражается порядком слов (расположением зависимого слова «не слишком далеко» от главного, ср. Они вместе заявили о невозможности работать и Они заявили о невозможности работать вместе, где обстоятельство вместе примыкает к сказуемому заявили или к сказуемому работать соответственно).

Понятие членов предложения определяется для синтаксических групп слов на основе той функции, которую эти группы выполняют в составе включающей синтаксической единицы, причем внутренняя структура группы может быть различной. Например, подлежащими могут быть группы, принадлежащие к самым разным фразовым категориям: группа существительного (Высокий мальчик пришел), предложная группа (От Москвы до Тулы недалеко), инфинитивный оборот (Ходить по проезжей части опасно), придаточное предложение (Что он испугался, не удивительно). Подлежащее отличается высокой степенью синтаксического приоритета, что проявляется в наличии у него ряда более или менее универсальных свойств: оно чаще всего выражает тему сообщения, выражается именительным падежом (по поводу тех языков, где это не так, идут споры: что в них считать подлежащим и что – именительным падежом), согласуется с глаголом-сказуемым, занимает определенное место в линейной структуре предложения (в языках с жестким порядком слов), определяет значение возвратных местоимений, в русском языке оно обязательно должно совпадать в главном предложении и в деепричастном обороте и т.д. Сходными наборами типичных свойств обладают и различные виды дополнений.

Коммуникативные значения, передаваемые в предложении, образуют область актуального членения предложения (у этого круга явлений имеются и другие названия – тематико-рематическое членение, коммуникативная организация смысла, коммуникативная структура предложения, коммуникативный синтаксис и др. Эти значения связаны со способом изложения, с «упаковкой» передаваемой информации. Выражая коммуникативные значения, говорящий стремится сделать свое сообщение максимально удобным для восприятия адресата. Тема представляет собой исходный пункт сообщения, то, «о чем» говорится в предложении. Тема включает основное содержание сообщения, то, «что» в нем говорится. Например, предложения Отец поехал на работу и На работу поехал отец при произнесении их с нейтральной интонацией используются в речи в разных целях – первое для сообщения информации об отце, а второе – например, для ответа на вопрос Кто поехал на работу? Тема обычно соответствует данному, т.е. некоторому знанию, активизированному в сознании говорящего и слушающего в момент произнесения высказывания, а рема – новому, т.е. некоторому знанию, не известному слушающему или такому, о котором он в данный момент не думает. Однако есть случаи, когда тема (= исходный пункт) – новое, например в начале повествовательного текста: Голодная волчиха встала, чтобы идти на охоту (А.П.Чехов). Контрастивностью называется коммуникативное значение, которое подразумевает выбор из нескольких элементов множества, состав которого известен говорящему и адресату. Например, в предложении Это Иван пришел подразумевается, что мог придти еще кто-то или могло произойти еще что-то. Имеются и другие аспекты коммуникативной структуры, полного согласия относительно трактовки которых среди исследователей нет; в целом коммуникативный синтаксис, привлекший серьезное внимание ученых лишь в середине 20 в., значительно уступает по степени изученности синтаксису формальному. [30]

Особый класс составляют интерпретирующие правила, которые устанавливают соответствие между синтаксической единицей и ее значением; эти правила, собственно говоря, являются в той же степени синтаксическими, в какой и семантическими. В теоретическом синтаксисе распознающие правила практически не используются, а соотношение порождающих и интерпретирующих правил можно охарактеризовать следующим образом: порождающие правила отвечают за формальную (грамматическую) правильность предложения, а интерпретирующие – за его правильность относительно некоторого смысла (иначе говоря, за осмысленность предложения). Эти два свойства вовсе не обязательно совпадают: предложение *Моя твоя не понимай не является правильным предложением русского языка, хотя прекрасно осмысляется, а знаменитый пример Н.Хомского Бесцветные зеленые идеи яростно спят грамматически правилен, однако выраженный в нем смысл аномален.

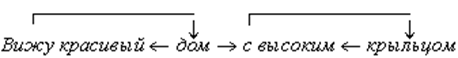

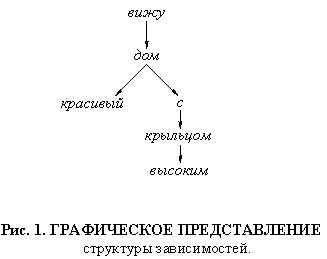

В результате синтаксического анализа устанавливается структура предложения, которая может быть представлена с использованием понятия членов предложения (подлежащее, сказуемое, определение и т.д.) либо с помощью более абстрактного понятия синтаксической зависимости. Например, в предложении Вижу красивый дом дополнение дом зависит от глагола-сказуемого вижу в том же смысле, в каком определение красивый зависит от определяемого существительного дом. Отношения синтаксической зависимости между словами в предложении могут быть обозначены стрелками; диаграмма отражает структуру синтаксических зависимостей в предложении:

Из двух слов, непосредственно связанных синтаксической зависимостью, одно называется главным, или вершиной (на диаграмме из него выходит стрелка), а другое – зависимым (в него стрелка входит).

Другой способ синтаксического анализа заключается в последовательном разделении предложения на все более мелкие единицы, состоящие из наиболее тесно связанных между собой слов. Такие грамматически слитные отрезки называются составляющими. Структура составляющих может быть изображена, например, с помощью скобок: вижу красивый дом с высоким крыльцом. С помощью скобок обозначен тот факт, что все предложение в целом, а также такие его части, как дом с высоким крыльцом, с высоким крыльцом, высоким крыльцом, являются составляющими.

Как структура зависимостей, так и структура составляющих определяется на основе аналитических критериев, главным из которых является контекстное распределение, или дистрибуция синтаксических единиц. Так, например, тот факт, что вижу является вершиной по отношению к дом, ясен из того, что контексты, в которых может быть употреблено словосочетание вижу дом, совпадают с контекстами, в которых можно употребить вижу, но не с контекстами, в которых может появиться дом (ср. грамматически правильные предложения Я хорошо вижу дом, Я хорошо вижу и Джек построил дом с грамматически неправильным, на что указывает звездочка в начале, выражением *Джек построил вижу дом). То, что, например, красивый дом с высоким крыльцом – грамматически слитная единица (составляющая), видно, в частности, из того, что она может быть целиком заменена на местоимение: вижу его.

Основное теоретическое предположение, лежащее в основе синтаксического анализа, заключается в том, что связи между элементами предложения (неважно, описывается ли его структура с помощью понятия синтаксической зависимости или с привлечением представления о синтаксических составляющих) строго ограничены. При графическом изображении на плоскости (рис. 1, 2) в виде множества точек-узлов, соответствующих словам или составляющим, структура зависимостей и структура составляющих для большинства предложений образуют дерево – ориентированный граф, в котором в каждый узел, кроме единственного корневого, входит ровно одна стрелка (принцип единственности вершины) и в котором нет замкнутых путей (принцип запрета на контур):

Чтобы более полно изобразить грамматическую структуру предложения, постулируют различные типы синтаксической зависимости и различные классы составляющих. Например, говорят, что слова вижу и дом связаны предикативной связью, а слова высоким и крыльцом – атрибутивной.

Составляющие образуют синтаксические классы, называемые фразовыми категориями, причем грамматические свойства фразовой категории определяются частью речи, к которой принадлежит (главная) вершина составляющей. Фразовыми категориями являются, например, группа существительного (= именная группа), в которой вершина – существительное: большой дом, учебник английского языка, убийство Цезаря Брутом; группа прилагательного: очень красивый, гораздо более неприятный; группа наречия: на удивление легко, по меньшей мере неприятно; предложная группа: из этого города, со своей матерью и др. Само предложение также является фразовой категорией. Характерной особенностью фразовых категорий является их рекурсивность, т.е. способность включать в себя единицы того же класса: например, группа существительного может быть вложена в другую группу существительного, а придаточное предложение вложено в главное и являться его частью: П Вот ГС пшеница, П которая в ГС темном чулане хранится в ГС доме, П который построил Джек , где П обозначает левую границу предложения, а ГС – левую границу группы существительного. [31]

Заключение

Язык нужен людям для того, чтобы сообщать друг другу о содержании мыслей, чувств, настроений и желаний, т. е. чтобы выражать и воспринимать информацию. Такую задачу нельзя разрешить, если использовать отдельные, разрозненные звуки, морфемы, слова или их грамматические формы. В речевой практике люди объединяют слова в высказывания (предложения), из отдельных высказываний строят их последовательности, в зависимости от объема и сложности того конкретного содержания, той информации, которая выражается.

Часто кажется, что любое соединение слов — факт синтаксический просто потому, что налицо не отдельные, разрозненные слова, а их объединение.

Однако в языковой действительности не все стороны словесных соединений (или объединений) относятся к явлениям синтаксиса. Так, соединение двух слов, например весенняя заря, по лугу бежали или чтение книги, может (и должно) рассматриваться с разных сторон — фонетической, лексической, морфологической, синтаксической, интонационной. Фонетиста заинтересует влияние звукового состава последующего слова на фонетическое «поведение» звуков предыдущего, лексиколога — взаимодействие лексических значений соседних слов, специалиста по морфологии — морфологические отношения между словами, специалиста по интонации — те ее особенности, которые окажутся связанными с данными соединениями двух слов, наконец, специалиста по синтаксису — так называемые синтаксические отношения между ними.

Можно и нужно говорить, таким образом не только о синтаксической связи слов в высказывании, но также и об их связи фонетической, морфологической, лексической и интонационной.

Естественно, в синтаксисе как науке изучаются лишь синтаксические связи и отношения между словами и между целыми высказываниями. Но так как эти синтаксические отношения характеризуются определенными «значениями» и формальным их выражением, то синтаксис, как об этом уже говорилось, оказывается наукой о синтаксических грамматических категориях — категориях словесных позиций и категориях словесных конструкций, о системе и структуре этих категорий. Таким образом, отдельные конкретные слова и отдельные конкретные высказывания принадлежат синтаксису лишь постольку, поскольку оказываются носителями и выразителями синтаксических категорий.

Современная синтаксическая теория является довольно многогранной. К числу наиболее важных для понимания синтаксической структуры языка относят подчинение и сочинение, словосочетание, синтагму, предложение и его члены.

Список используемой литературы

1. Ахманова О. С. О роли служебных слов в словосочетании//Докладь и сообщения (Институт языкознания АН СССР). Сб. статей. Вып. 1. М., 1952.

2. Белошапкова В. А. Сложное предложение в современном русском языке. М., 1967.

3. Буслаев Ф. И., Историческая грамматика русского языка», 1858г.

4. Виноградов В. В. Понятие синтагмы в синтаксисе русского языка//

5. Виноградов В. В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М., 1975.

6. Виноградов В. В. Русский язык. М., 1972. 2-е изд.

7. Головин Б.Н. Введение в языкознание. Изд. 3-е, испр. Учебн. пособие для филол. специальностей ун-тов и пед. ин-тов. М., «Высш. школа», 1977

8. Головин Б.Н. К вопросу о парадигматике и синтагматике на уровнях морфологии и синтаксиса. М., 1979

9. Кацнельсон С. Д. О теории лингвистических уровней//Вопросы общего языкознания. Сб. статей. М., 1961. 63-64

10. Кочергина В.А. «Введение в языкознание», М., 1976

11. Кочергина В.А., Введение в языковедение. Основы фонетики-фонологии. Грамматика: Учебн. пособие. – 2-е изд., перераб. – М.: Изд-во МГУ, 1991.

12. Овсянико Д. Н. — Куликовский(«Синтаксис русского языка», 1962г

13. Почепцов Г.Г. Конструктивный анализ структуры предложения, Киев, 1971

14. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1978.

15. Панфилов. В.З. Взаимоотношение языка и мышления. М., 1971

16. Смирницкий А. И. Синтаксис английского языка. М., 1957.

17. Смирницкий А. И. Морфология английского языка. М., 1959.

18. Сухотин В. П. Проблема словосочетания в современном русском язы-ке//Вопросы синтаксиса современного русского языка. Сб. статей. М., 1950.

19. Солнцев В. М. Относительно концепции «глубинной структуры»//Во-просы языкознания. 1976. № 5.

20. Успенский Б. А. Структурная типология языков. М., 1965.

21. Шапиро А. Б. О предмете синтаксиса//Тезисы докладов на совещании языковедов вузовских и академических учреждений по теоретическим вопросам синтаксиса. М., 1960.

22. Шведова Н. Ю. Типология односоставных предложений на основе характера их парадигм//Проблемы современной филологии. Сб. статей. М., 1965.

23. Щерба Л. В. О частях речи в русском языке//Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М., 1961.

24. Ярцева В. Н. Проблема формы и содержания синтаксических единиц в трактовке дескриптивистов и «менталистов»//Вопросы истории языка в современной зарубежной лингвистике. Сб. статей. М., 1961.

[1] Г.Г Почепцов Конструктивный анализ структуры предложения, Киев, 1971 11-13с.

[2] А. М. Пешковский Русский синтаксис в научном освещении. М., 1978.

[3] А. Б. Шапиро О предмете синтаксиса//Тезисы докладов на совещании языковедов вузовских и академических учреждений по теоретическим вопросам синтаксиса. М., 1960.

[4] В. В. Виноградов Понятие синтагмы в синтаксисе русского языка// Виноградов В. В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М., 1975.

[5] Н. Ю. Шведова Типология односоставных предложений на основе характера их парадигм//Проблемы современной филологии. Сб. статей. М., 1965.

[6] В. А. Белошапкова Сложное предложение в современном русском языке. М., 1967.

[7] В. Н. Ярцева Проблема формы и содержания синтаксических единиц в трактовке дескриптивистов и «менталистов»//Вопросы истории языка в современной зарубежной лингвистике. Сб. статей. М., 1961.

[8] О. С Ахманова. О роли служебных слов в словосочетании//Докладь и сообщения (Институт языкознания АН СССР). Сб. статей. Вып. 1. М., 1952.

[9] В. В. Виноградов Русский язык. М., 1972. 2-е изд., 7-8 с

[10] В.А Кочергина «Введение в языкознание», М., 1976

[11] В. М. Солнцев Относительно концепции «глубинной структуры»//Во-просы языкознания. 1976. № 5.

[12] В.З. Панфилов. Взаимоотношение языка и мышления. М., 1971

[13] Б.Н. Головин. К вопросу о парадигматике и синтагматике на уровнях морфологии и синтаксиса. М., 1979

[14] В.А Кочергина, Введение в языковедение. Основы фонетики-фонологии. Грамматика: Учебн. пособие. – 2-е изд., перераб. – М.: Изд-во МГУ, 1991. –205 с.

[15] В. П. Сухотин Проблема словосочетания в современном русском язы-ке//Вопросы синтаксиса современного русского языка. Сб. статей. М., 1950.

[16] В.А Кочергина, Введение в языковедение. Основы фонетики-фонологии. Грамматика: Учебн. пособие. – 2-е изд., перераб. – М.: Изд-во МГУ, 1991. –100-113 с.

[17] Б.Н. Головин Введение в языкознание. Изд. 3-е, испр. Учебн. пособие для филол. специальностей ун-тов и пед. ин-тов. М., «Высш. школа», 1977

[18] Универсалии и их место в типологических исследованиях//Мещаниновские чтения. М.; Л., 1971.

[19] Л. В. Щерба О частях речи в русском языке//Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М., 1961.

[20] С. Д. Кацнельсон О теории лингвистических уровней//Вопросы общего языкознания. Сб. статей. М., 1961. 63-64

[21] Б. А. Успенский Структурная типология языков. М., 1965.

[22] А. И. Смирницкий Синтаксис английского языка. М., 1957. 165а. Смирницкий А. И. Морфология английского языка. М., 1959.

[23] Б.Н. Головин. К вопросу о парадигматике и синтагматике на уровнях морфологии и синтаксиса. М., 1979

[24] А. И. Смирницкий Синтаксис английского языка. М., 1957. 165а. Смирницкий А. И. Морфология английского языка. М., 1959. 174-175 с.

[25] Ф. И. Буслаев, Историческая грамматика русского языка», 1858г.

[26] Д. Н. Овсянико — Куликовский(«Синтаксис русского языка», 1962г

[27] Ф. Ф. Фортунатов, («О преподавании грамматики русского языка в низших и старших классах общеобразовательной школы», 1969г

[28] В.А Кочергина, Введение в языковедение. Основы фонетики-фонологии. Грамматика: Учебн. пособие. – 2-е изд., перераб. – М.: Изд-во МГУ, 1991. –115-117 с.

[29] Б.Н. Головин Введение в языкознание. Изд. 3-е, испр. Учебн. пособие для филол. специальностей ун-тов и пед. ин-тов. М., «Высш. школа», 1977

[30] Б.Н. Головин Введение в языкознание. Изд. 3-е, испр. Учебн. пособие для филол. специальностей ун-тов и пед. ин-тов. М., «Высш. школа», 1977

[31] Б.Н. Головин Введение в языкознание. Изд. 3-е, испр. Учебн. пособие для филол. специальностей ун-тов и пед. ин-тов. М., «Высш. школа», 1977

Источник