Какие способы терморегуляции организма человека

Действие системы терморегуляции проявляется в управлении механизмами теплопередачи на макроуровне органов и частей тела, микроуровне кровеносных сосудов и клеток окружающей их ткани, наноуровне мембран нервных окончаний терморецепторов и молекул белков.

Наиболее развиты модели, описывающие процессы на макро- и микроуровнях [1, 2]. Наноуровень рассматривается в локальных моделях, например, перемещения крови через капилляры [2, 3], сердечной деятельности [2, 4]. Глобальная модель терморегуляции человека ещё не создана. Построение такой модели связано с решением фундаментальных проблем нейрофизиологии, биомеханики и биоинформатики. Практическими приложениями могут быть объёмная медицинская термография, нанотехнологии управления нервной системой и кровообращением, нейро и рецепторное протезирование, нанотехнологии материалов, поддерживающих энергетический баланс с кожей и внутренними органами человека, и др.

Цель работы — промоделировать влияние резкого изменения температуры окружающей среды на тепловое поле человека.

Упрощённая макроскопическая модель теплового баланса включает 2 области: ядро, являющееся источником теплопродукции, и оболочку, контактирующую с окружающей средой. Пусть температура окружающей среды изменяется скачком от Tc1 до Tc2 на границе L. Тело пересекает границу L так, что часть 1 оболочки находится при температуре Tc1, а часть 2 — при температуре Tc2. Часть 2 обменивается теплом с ядром, частью 1 и внешней средой, а часть 1 с частью 2 и внешней средой. Тогда система уравнений теплового баланса имеет вид:

где ся, соб — теплоемкости; mя, mоб — массы; Tя, Tоб — температуры; Mя, Mоб — теплопродукции внутренних источников для ядра и оболочки, соответственно; Qд — тепловой поток в окружающую среду через органы дыхания; Qоб2 — тепловой поток от ядра к части 2; Qоб1 — тепловой поток от части 2 к части 1; Q в об — тепловой поток от оболочки в окружающую среду (испарение, излучение, конвекция); t — время.

Величины mя, mоб1, mоб2, Mя, Mоб1, Mоб2 являются функциями температуры соответствующей области, потоки тепла через границы зависят от температур и характеристик контактирующих областей. Функциональные зависимости всех параметров системы (1) приведены в работе [5]. Эти зависимости построены на основе статистической обработки экспериментальных данных и законов теплообмена. Они включают реакцию организма на изменение условий окружающей среды, например, уменьшение размера ядра при температуре ниже критической.

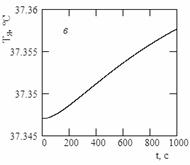

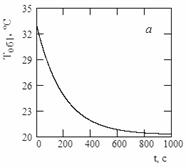

Найдём изменение температур ядра и оболочки при резком изменении условий окружающей среды, решая систему уравнений (1) численно. Часть 1 оболочки занимает 10% площади поверхности тела. В исходном состоянии среда однородна, Tc1=Tc2=31 °C, относительная влажность воздуха φc=50 %, скорость движения воздуха υc=0.3 м/с, барометрическое давление pб=1.013 бар, мощность, развиваемая человеком при выполнении механической работы, Wт=0 (состояние покоя). Рассчитанные значения равновесной температуры Tоб1=32,788 °C, Tоб2=34,607 °С, Tяд=37,347 °С.

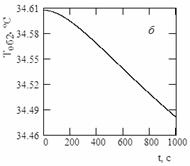

Изменим скачком окружающие условия: часть 1 находится в воде с Tc1=19,2 °C, а часть 2 в воздухе с Tc2=31 °C. Динамика изменения температуры тела показана на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость температуры части 1 (а), части 2 (б) оболочки и ядра (в) от времени

Температура ядра изменяется в достаточно узкой области, что отражает тенденцию к изотермии, присущую внутренним органам и головному мозгу. Температура части тела, находящейся в воде, резко уменьшается за первые 5 минут. Температура части тела, контактирующей с воздухом, за это время изменяется мало. Последнее обстоятельство подтверждается тепловизионным исследованием температуры поверхности тела, выполненным при тех же параметрах окружающей среды, что и расчёт.

- Ермакова И.И. Математическое моделирование процессов терморегуляции у человека. Итоги науки и техники. ВИНИТИ, Физиология человека и животных, 1987, Т. 33. 136 с.

- Бегун П.И., Шукейло Ю.А. Биомеханика. СПб.: Политехника, 2000. 463с.

- Парашин В.Б., Иткин Г.П. Биомеханика кровообращения. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. 224 с.

- Селищев С.В. Интеграция макро-, микро- и нанотехнологий миокарда // Нанотехнологии в электронике / Под ред. Ю.А. Чаплыгина. М.: Техносфера, 2005. С. 422-443.

- Голиков В.А., Бурденко А.Ф., Цюпко Ю.М. Математическое моделирование процессов теплообмена организма человека с окружающей средой // Судовые энергетические установки: науч.-техн. сб. 2003. №9 С. 104-115.

Источник

3. Основы терморегуляции организма человека

Сложная система терморегуляции организма человека обеспечивает поддержание теплового равновесия внутренних тканей и органов в пределах ограниченного диапазона их температуры, в среднем около 37 о С, при физиологическом пределе колебаний этой температуры около 1,5 о С. Изменение температуры крови и внутренних органов на 2-2,5 о С от среднего уровня сопровождается нарушением физиологических функций. Температура тела человека выше 43 о С практически не совместима с жизнью. Возможность осуществления нормальных физиологических функций в узком диапазоне температур определяет значение терморегуляции для поддержания жизни человека.

Для обеспечения стабильной температуры тела количество тепла, получаемое телом, должно равняться отдаваемому им количеству тепла во внешнюю среду. То есть, теплообмен должен в комфортных условиях соответствовать уравнению теплового баланса, в котором учтены главные факторы, оказывающие влияние на изменение содержания тепла в организме человека (A.Gagge, 1936;C.Winslowetal., 1936):

Q– тепловая нагрузка на организм;

М– метаболическое тепло, составляющее от 67-75% от уровня энергозатрат;

С– конвекционный теплообмен организма и окружающего воздуха;

R– лучистый теплообмен организма с окружающей средой;

Е– отдача тепла организма с испаряемым потом.

По данному уравнению тепловая нагрузка определяется уровнем метаболизма, интенсивностью потоотделения и метеорологическими и микроклиматическими условиями, от которых в свою очередь зависят характер и степень функциональных сдвигов, предпатологических и патологических изменений в организме.

Тепловой комфорт организма в обычных условиях соответствует нулевому значению Q. Положительная тепловая нагрузка (+Q) приводит к развитию теплового напряжения. Физиологическим пределом накопления тепла в организме является 600кДж. Отрицательная нагрузка (-Q) ведет к охлаждению и переохлаждению организма. Теплоотдача свыше 5000кДжприводит к замерзанию организма.

Терморегуляция организма осуществляется рефлекторными механизмами. Большую роль в процессе терморегуляции играют терморецепторы, передающие информацию об изменениях температуры среды в центр терморегуляции, представляющий собой сложную систему (спинной мозг – гипоталамус — кора головного мозга). Именно функциональная взаимосвязь терморецепторов с центральными регуляторными механизмами обеспечивает возможность приспособления организма человека к изменяющимся тепловым характеристикам внешней среды.

Терморегуляция организма осуществляется уравновешиванием теплопродукции и теплоотдачи. Теплопродукция предполагает так называемую химическую терморегуляцию, теплоотдача –физическую терморегуляцию.

Теплопродукция (химическая теплорегуляция)включает следующие компоненты:

работа, производимая для поддержания структурной целостности и жизнедеятельности организма;

работа сокращения поперечнополосатых и гладких мышц;

работа по перемещению ионов против градиента их концентраций в клеточной мембране, необходимая для сохранения возбудимости клеток;

работа синтеза различных органических соединений, связанная с постоянным обновлением клеточных структур, образованием секретов, гормонов, ферментов и т. д.

Все указанные виды работы, составляющие химическую терморегуляцию, совершаются за счет химической энергии гидролиза макроэргических соединений, синтез которых происходит за счет свободной энергии ингредиентов пищи, расщепляющихся в процессе обмена веществ (метаболизма). При этом около 40% энергии переходит в тепло и рассеивается в тканях.

Значение химической терморегуляции наглядно демонстрирует уровень основного обмена в зависимости от температуры воздуха (рисунок 1). Как видно из рисунка, теплопродукция не меняется при температуре воздуха 15-25 о С, повышается при снижении ниже 15 о С и уменьшается при подъеме до 25-35 о С. При увеличении температуры воздуха выше 35 о С отмечается вторичное возрастание основного обмена, свидетельствующее о нарушении химической терморегуляции. При оценке химической терморегуляции следует учитывать, что в динамику теплопродукции за счет основного обмена могут быть внесены значительные коррективы за счет интенсивности мышечной работы, состояния приспособительных возможностей организма и т. д. В частности, при мышечной работе теплопродукция организма может возрастать в 5-10 раз и более.

Рис. 1. Основной обмен при различных температурах воздуха

Теплоотдача (физическая терморегуляция)представляет собой совокупность следующих механизмов:

теплопроведение – прямое проведение тепла через ткани, соответственно их теплопроводности;

кондукция – непосредственная передача тепла предметам и поверхностям, с которыми контактирует тело человека;

конвекция – перенос тепла движущимся у поверхности тела воздухом;

радиация – инфракрасное излучение тела (может быть и приток тепла за счет радиации от нагретых поверхностей к телу человека);

испарение воды (пота) с поверхности тела и слизистых оболочек дыхательных путей.

При температуре воздуха 20 о С теплоотдача проведением и конвекцией составляет примерно 31%, радиацией – 44%, испарением пота – 21 %. Остальное тепло может поглощаться пищей и водой, поступающей в организм, за счет различий в температуре. При изменениях температуры окружающей среды и различных её сочетаниях с другими факторами (влажность, скорость движения воздуха, лучистое тепло) указанное соотношение путей теплоотдачи может меняться в значительных пределах. Так, например, при повышенных температурах воздуха ведущим, а зачастую единственным путем теплоотдачи, является испарение пота (рисунок 2).

Важнейшим механизмом теплоотдачи является вазомоторная реакция. Благодаря понижению тонуса сосудов кровоток в коже человека может возрасти от 1 до 100 мл/минна 100см 2 ткани. Теплоотдача при этом увеличивается за счет повышения теплопроводности кожи и усиленного переноса тепла кровью от глубоко расположенных тканей к поверхности тела. Сужение сосудов кожи соответственно уменьшает теплоотдачу.

Особенности терморегуляции организма при различных температурах воздуха и характер влияния на неё других метеорологических и микроклиматических факторов представлены в соответствующих разделах пособия.

Так как количество тепла, получаемого или отдаваемого организмом, изменяется в широких пределах в зависимости от энерготрат и теплового состояния окружающей среды, то терморегуляторная система организма должна быть весьма гибкой и эффективной. На экстремальные тепловые или холодовые воздействия организм отвечает напряжением терморегуляторных механизмов, а при дальнейшем нарастании теплового или холодового стресса патологическими реакциями и поражениями.

Рис. 2. Изменение интенсивности теплоотдачи различными способами при изменении

Источник

Действие высоких температур на человека

Одним из необходимых условий нормальной жизнедеятельности человека является обеспечение нормальных метеорологических условий в помещениях, оказывающих существенное влияние на тепловое самочувствие человека. Метеорологические условия, или микроклимат, зависят от теплофизических особенностей технологического процесса, климата, сезона года, условий отопления и вентиляции. Воздействие высоких и низких температур внешней среды вызывает нарушение теплообмена и приводит соответственно к перегреву и переохлаждению организма. Основными видами терморегуляции, как известно, являются теплообразование и теплоотдача. Теплообразование в организме осуществляется химическим путем. Теплоотдача происходит физическим путем: излучением, проведением тепла и испарением. Оптимальными метеорологическими условиями для человека являются температура воздуха 18-30 °С при относительной влажности 40-60 и скорости движения воздуха 0,5-1,0 м/с. Переносимость человеком температуры, как и его теплоощущение, в значительной мере зависит от влажности и скорости окружающего воздуха. При повышенной влажности и высокой температуре воздуха, когда испарение затруднено, чаще всего возникает острое перегревание организма. Такие условия нередко возникают при работе в плотной невентилируемой одежде. Перегреванию организма способствует и целый ряд других факторов: большая физическая нагрузка, недостаточное употребление воды для питья, переедание (особенно белковой пищи), употребление алкоголя, перенесенные заболевания, ожирение и др. Высокие температуры оказывают отрицательное воздействие на здоровье человека. Работа в условиях высокой температуры сопровождается интенсивным потоотделением, что приводит к обезвоживанию организма, потере минеральных солей и водорастворимых витаминов, вызывает серьезные и стойкие изменения в деятельности сердечно-сосудистой системы, увеличивает частоту дыхания, а также оказывает влияние на функционирование других органов и систем — ослабляется внимание, ухудшается координация движений, замедляются реакции и т.д. При гипертермии и как следствие тепловом ударе наблюдаются головная боль, головокружение, общая слабость, искажение цветового восприятия, сухость во рту, тошнота, рвота, обильное потовыделение. Пульс и дыхание учащены, в крови увеличивается содержание азота и молочной кислоты. При этом наблюдается бледность, синюшность, зрачки расширены, временами возникают судороги, потеря сознания. Солнечный удар является своеобразной формой перегрева, обусловленной непосредственным локальным действием солнечных лучей на незащищенную голову. При этом может не наблюдаться общего перегревания организма. Появляются общая слабость, чувство недомогания, головная боль, головокружение, мелькание «мушек» перед глазами, стеснение в грудной клетке, шум в ушах, иногда носовые кровотечения, тошнота, рвота, расстройство стула. Кожа лица становится красной, усиливается потоотделение. В тяжелых случаях возникают выраженные нарушения со стороны центральной нервной системы: затемненное сознание, резкое возбуждение, судороги, непроизвольные движения, галлюцинации, бред. Исследователями установлено, что при температуре воздуха более 30 °С работоспособность человека начинает падать. Так, повышение температуры с 25 до 30 °С в прядильном цехе приводит к снижению производительности труда на 7 %, производительность труда работников машиностроительного предприятия при температуре 29,4 °С снижается на 13 %, а при температуре 33,6°С на 35 % по сравнению с производительностью при 26°С. Вопреки установившемуся мнению величина потовыделения мало зависит от недостатка воды в организме или от ее чрезмерного потребления. Считается допустимым для человека снижение его массы на 2. 3 % путем испарения влаги — обезвоживание организма. Обезвоживание на 6 % влечет за собой нарушение умственной деятельности, снижение остроты зрения; испарение влаги на 15. 20 % приводит к смертельному исходу. Вместе с потом организм теряет значительное количество минеральных солей. Потеря соли лишает кровь способности удерживать воду и приводит к нарушению деятельности сердечно-сосудистой системы. Для восстановления водного баланса работающих в горячих цехах устанавливают пункты подпитки подсоленной (около 0,5 % NaCI) газированной питьевой водой из расчета 4. 5 л на человека в смену. На ряде заводов для этих целей применяют белково-витаминный напиток. В жарких климатических условиях рекомендуется пить охлажденную питьевую воду или чай. В горячих цехах промышленных предприятий большинство технологических процессов протекает при температурах, значительно превышающих температуру воздуха окружающей среды. Нагретые поверхности излучают в пространство потоки лучистой энергии, которые могут привести к отрицательным последствиям. При температуре до 500°С с нагретой поверхности излучаются тепловые (инфракрасные) лучи с длиной волны 740. 0,76 мкм, а при более высокой температуре наряду с возрастанием инфракрасного излучения появляются видимые световые и ультрафиолетовые лучи. Инфракрасные лучи оказывают на организм человека в основном тепловое действие. Под влиянием теплового облучения в организме понижается венозное давление, замедляется кровоток и как следствие наступает нарушение деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем. По характеру воздействия на организм человека инфракрасные лучи подразделяются на коротковолновые лучи с длиной волны 0,76. 1,5 мкм и длинноволновые с длиной более 1,5 мкм. Тепловые излучения коротковолнового диапазона глубоко проникают в ткани и разогревают их, вызывая быструю утомляемость, понижение внимания, усиленное потовыделение, а при длительном облучении -тепловой удар. Длинноволновые лучи глубоко в ткани не проникают и поглощаются в основном в эпидермисе кожи. Они могут вызвать ожог кожи и глаз. Наиболее частым и тяжелым поражением глаз вследствие воздействия инфракрасных лучей является катаракта глаза. Кроме непосредственного воздействия на человека лучистая теплота нагревает окружающие конструкции. Эти вторичные источники отдают теплоту окружающей среде излучением и конвекцией, в результате чего температура воздуха внутри помещения повышается. В предупреждении развития перегревов большое значение имеют технические и санитарно-гигиенические мероприятия. Параметры микроклимата зависят от теплофизических особенностей технологического процесса, климата, сезона года, условий отопления и вентиляции. Принципиальное значение имеет раздельное нормирование каждого компонента микроклимата: температуры, влажности, скорости движения воздуха. В рабочей зоне должны обеспечиваться параметры микроклимата, соответствующие оптимальным и допустимым значениям. К медико-профилактическим мероприятиям относятся организация рационального режима труда и отдыха, обеспечение питьевого режима, повышение устойчивости к высоким температурам путем использования фармакологических средств (прием дибазола, аскорбиновой кислоты, глюкозы), вдыхания кислорода.

При полном или частичном копировании информационного материала ссылка на сайт Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области обязательна: http://34.rospotrebnadzor.ru/

© Управление федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Волгоградской области, 2021

Если Вы не нашли необходимую информацию, попробуйте

зайти на наш старый сайт

Разработка и продвижение сайта – FMF

Почтовый адрес:

400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, 50Б

Источник