Способы, смесеобразования дизелей

Поступающее в цилиндр дизеля топливо должно сгорать полностью и в определенный период времени. Для этого топливо должно быть распылено на мельчайшие частицы (по возможности одинакового размера) и смешано с воздухом так, чтобы каждая частица распыленного топлива была обеспечена необходимым для сгорания количеством воздуха.

Теоретически для сгорания 1 кг нефтяного топлива требуется около 15 кг воздуха. В действительности количество воздуха, потребное для сгорания 1 кг топлива, может отличаться, и притом значительно, от теоретически необходимого. Это зависит от качества смесеобразования.

Оценивается качество смесеобразования коэффициентом избытка воздуха α, который представляет собой отношение действительно расходуемого количества воздуха mд для полного сгорания 1 кг топлива к теоретически необходимому

mт : α = mд / mт

При внешнем смесеобразовании (карбюраторные двигатели) α = 0,95÷1,1

При внутреннем смесеобразовании (дизели, калоризаторные двигатели) α = 1,4÷2,2

У компрессорных дизелей смесеобразование осуществляется при помощи форсунок, в которые подаются топливо под давлением 50 — 60 бар и для его распыливания — сжатый воздух от компрессора под давлением 60—70 бар.

У бескомпрессорных дизелей смесеобразование обеспечивается также при помощи форсунок, но за счет высокого давления топлива, создаваемого топливными насосами, и использования завихрений воздуха при его сжатии в цилиндре.

Способы смесеобразования, применяемые в бескомпрессорных дизелях.

В зависимости от конструкции и формы камеры сгорания различают двигатели с неразделенными и с разделенными камерами сгорания.

У дизелей с неразделенными камерами сгорания применяется прямоструйное смесеобразование — характеризуется высоким давлением топлива (от 250—700 до 2000 бар), поступающего в форсунку, и наличием в распылителе форсунки от 4 до 12 распыливающих отверстий диаметром от 0,2 до 0,9 мм, в зависимости от мощности цилиндра двигателя.

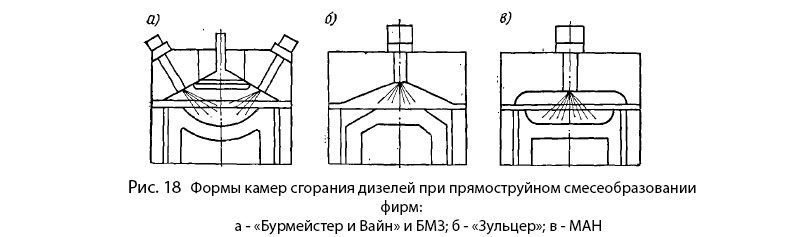

Форма камеры сгорания (рис. 18) приближается к форме факела впрыскиваемого топлива. Этим достигается равномерное распределение частиц топлива по всему объему камеры сгорания.

Площадь поверхностей, ограничивающих камеру сгорания, по отношению к ее объему невелика, что позволяет уменьшать потери тепла в окружающую среду и достигать высокой экономичности.

При прямоструйном смесеобразовании коэффициент избытка воздуха колеблется в пределах α = 1,8÷2,2. Столь высокий коэффициент избытка воздуха отчасти объясняется использованием воздуха для некоторого охлаждения стенок камеры сгорания.

У некоторых быстроходных дизелей применяется пленочное смесеобразование (рис. 19, а). В объем камеры сгорания входит небольшое пространство между поршнем и крышкой цилиндра, а также объем сферической выемки в поршне. Топливо через форсунку с одним отверстием впрыскивается под давлением 150—170 бар в сферическую выемку, покрывая тонкой пленкой поверхность поршня. При соприкосновении с нагретой поверхностью выемки топливо испаряется, интенсивно перемешиваясь с воздухом.

Экономичность при таком способе смесеобразования несколько ниже, чем при прямоструйном; коэффициент избытка воздуха α = 1,6÷1,8.

У дизелей с предкамерным смесеобразованием (двигатели с разделенными камерами сгорания) камера сгорания состоит из двух камер (рис. 19, б): основной, расположенной между поршнем и крышкой цилиндра, и предкамеры, объем которой составляет около 30% всего объема.

Топливо под давлением 120—150 бар впрыскивается через одно дырчатую форсунку в предкамеру. Здесь оно воспламеняется, и часть его сгорает, повышая давление в предкамере. Отсюда через соединительное отверстие несгоревшее топливо выбрасывается в основную камеру, где смешивается с оставшимся воздухом и окончательно сгорает.

Ввиду большой площади поверхности камеры сгорания экономичность при этом способе ниже, чем при способах смесеобразования, рассмотренных ранее, пусковые качества двигателя хуже.

Коэффициент избытка воздуха а = 1,5÷1,7.

При вихрекамерном смесеобразовании (рис. 19, в) смешивание топлива с воздухом достигается за счет интенсивного завихрения воздуха в вихревой камере. Этому способствуют расположенные на донышке поршня кругообразные выточки.

Топливо под давлением 120—150 бар подается через форсунку с одним отверстием в вихревую камеру, где воспламеняется и частично сгорает. Сгорание остального топлива завершается в основной камере, куда оно выбрасывается через горловину вихревой камеры. Экономичность и пусковые качества — примерно такие же, как в случае предкамерного смесеобразования. Коэффициент избытка воздуха а = 1,4÷1,6.

Источник

СМЕСЕОБРАЗОВАНИЕ В ДВС

Смесеобразованием называется приготовление горючей смеси для подготовки топлива к сжиганию в цилиндре ДВС. Процесс горения длится очень короткое время, например, в МОД оно составляет 0,05-0,1 секунды, в ВОД — 0,003-0,015 секунды. Для того, чтобы обеспечить полное сгорание топлива за этот короткий промежуток времени необходимо приготовить рабочую смесь, состоящую из мелко распыленного жидкого топлива (дизельные ДВС) или паров топлива (карбюраторные ДВС) перемешанных с воздухом. Для обеспечения высокого качества смеси, которое оценивается коэффициентом иэбытка воздуха (α), топливо должно быть мелко распылено и равномерно распределено по всему объёму камеры сгорания. Камера должна иметь конфигурацию, соответствующую форме и дальнобойности факела от форсунки.

Образование топливного факела характеризуется дальнобойностью, углом конуса распыливания и размером капель топлива. Для лучшего использования факел образует капельный туман в виде расходящегося конуса. Этот туман должен проникать во все части камеры сгорания, но не касаться поверхностей деталей ЦПГ. Капли топлива, попадающие на стенки цилиндровой втулки, растворяют масляную плёнку, плохо перемешиваются с воздухом и сгорают не полностью, образуя сажу и нагар. По способу смесеобразования двигатели различают на:

1). Однокамерные — струйное смесеобразование с непосредственным впрыском топлива, применяется в ДВС большой и средней мощности, имеющих различные формы головок поршней. У них маленькая поверхность теплопередачи и поэтому небольшие тепловые потери. Это даёт большую экономичность и хорошие пусковые качества.

2). Предкамерное – такое смесеобразование применяется на ВОД с диаметром цилиндра D=180-200 мм. В крышке цилиндров размещена предкамера, объём которой составляет 20-40% общего объёма камеры сгорания. Предкамера соединена с основной камерой каналами, число которых может быть от 1 до 12. Часть топлива сгорает в предкамере, поэтому отпадает необходимость подачи его с большим давлением. Такие ДВС менее чувствительны к качеству топлива.

Недостатки: повышенный удельный расход топлива, трудность запуска в холодное время года, значительные тепловые потери из-за большой поверхности охлаждения, малая экономичность двигателя.

Преимущества: снижение α, бездымный выхлоп, низкое давление впрыска, применение однодырчатых распылителей форсунок, что удешевляет изготовление топливной аппаратуры.

Недостатки: сложность конструкции цилиндровой крышки, трудность запуска холодного двигателя и необходимость применения спирали накаливания для подогрева воздуха в камере.

4). Плёночное — камера сгорания расположена в головке поршня и непосредственно соединена с надпоршневым пространством. Диаметр камеры составляет ≈ 0,3-0,5D цилиндровой

Источник

Процессы смесеобразования и сгорания в дизельных двигателях

« ОСНОВЫ ТЕОРИИ АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ »

Тема занятия «Действительные циклы ДВС»

Контрольные вопросы по теме занятия:

Смесеобразование в дизелях

Классификация камер сгорания

Процесс сгорания топлива в дизелях (фазы сгорания)

Факторы, влияющие на процесс сгорания (перечислить)

СМЕСЕОБРАЗОВАНИЕ В ДИЗЕЛЯХ.

В дизелях смесеобразование происходит внутри цилиндров. Система смесеобразования обеспечивает:

развитие топливного факела;

прогрев, испарение и перегрев топливных паров,

смешивание паров с воздухом.

Смесеобразование начинается в момент начала впрыска топлива и заканчивается одновременно с окончанием сгорания. В этом случае время на смесеобразование отводится в 5—10 раз меньше, чем и карбюраторном двигателе. И по всему объёму образуется неоднородная смесь (есть участки очень обеднённого состава, а есть участки сильно обогащённого состава). Поэтому горение протекает при больших суммарных значениях коэффициента избытка воздуха (1,4-2,2).

Развитие смесеобразования и получение оптимальных результатов в дизеле зависит от следующих факторов:

формы камеры сгорания;

размеров камеры сгорания;

температуры поверхностей камеры сгорания;

взаимных направлений движения топливных струй и воздушного заряда.

КЛАССИФИКАЦИЯ КАМЕР СГОРАНИЯ

Наряду с обеспечением оптимального смесеобразования камеры сгорания должны способствовать получению высоких экономических показателей и хороших пусковых качеств двигателей.

В зависимости от конструкции и используемого способа смесеобразования камеры сгорания дизелей делятся на две группы: неразделённые и разделённые.

Неразделённые камеры сгорания представляют собой единый объем и имеют обычно простую форму, которая, как правило, согласуется с направлением, размерами и числом топливных факелов при впрыске. Эти камеры компактны, имеют относительно малую поверхность охлаждения, благодаря чему снижаются потери теплоты. Двигатели с такими камерами сгорания имеют приличные экономические показатели и хорошие пусковые качества.

Неразделённые камеры сгорания отличаются большим разнообразием форм. Чаще всего они выполняются в днище поршней, иногда частично в днище поршня и частично в головке блока цилиндров, реже — в головке.

Разделённые камеры сгорания состоят из двух отдельных объёмов, соединяющихся между собой одним или несколькими каналами. Поверхность охлаждения таких камер значительно больше, чем у камер неразделённого типа. Поэтому в связи с большими тепловыми потерями двигатели с разделёнными камерами сгорания имеют обычно худшие экономические и пусковые качества и, как правило, более высокие степени сжатия.

Однако при разделённых камерах сгорания за счёт использования кинетической энергии газов, перетекающих из одной полости в другую, удаётся обеспечить качественное приготовление топливно-воздушной смеси, благодаря чему достигается достаточно полное сгорание топлива и устраняется дымление на выпуске.

Кроме того, дросселирующее действие соединительных каналов разделённых камер позволяет значительно уменьшить «жёсткость» работы двигателя и снизить максимальные нагрузки на детали кривошипно-шатунного механизма. Некоторое снижение «жёсткости» работы двигателей с разделёнными камерами сгорания может также обеспечиваться путём повышения температуры отдельных частей камер сгорания

Рисунок – Неразделённые камеры сгорания

а — полусферическая ; б — тороидальная в поршне ; в — камера ЦНИДИ ;

г — вихревая в поршне ; д — шаровая в поршне ; е — камера Гесельмана ; ж — цилиндрическая.

Рисунок – Камеры сгорания дизелей разделённого типа:

а — предкамера; б — вихревая камера в головке;

В зависимости от характера испарения, перемешивания с воздушным зарядом и способа введения в зону горения основной массы впрыскиваемого топлива в дизелях различают объёмный, плёночный и объёмно-плёночный способы смесеобразования.

Объёмный способ смесеобразования. При объёмном способе смесеобразования топливо вводится в мелко распылённом капельножидком состоянии непосредственно в воздушный заряд камеры сгорания, где затем оно испаряется и перемешивается с воздухом, образуя топливно-воздушную смесь.

При объёмном смесеобразовании используют, как правило, неразделённые камеры сгорания (так называемый непосредственный впрыск). Качество смесеобразования в этом случае достигается в основном путём согласования формы камеры сгорания с формой и числом топливных факелов. При этом важное значение имеет распыление топлива при впрыске. Коэффициент избытка воздуха для таких двигателей ограничивается значениями 1,5—1,6 и выше.

Плёночный и объёмно-плёночный способы смесеобразования . Способ смесеобразования, при котором топливо попадает не в центр воздушного заряда, а на стенку камеры сгорания и растекается по её поверхности в виде тонкой плёнки толщиной 12—14 мкм, называется плёночным. Затем плёнка интенсивно испаряется и перемешиваясь с воздухом, вводится в зону горения.

При объёмно-плёночном смесеобразовании топливно-воздушная смесь приготавливается одновременно и объёмным и плёночным способами. Этот способ приготовления смеси имеет место практически во всех дизелях и может рассматриваться как общий случай смесеобразования.

Плёночное смесеобразование устраняет два из основных недостатков дизелей: «жёсткость» работы и дымность при выпуске отработавших газов.

При плёночном смесеобразовании используется камера сгорания сферической формы, в которой осуществляется интенсивное движение заряда: вращательное вокруг оси цилиндра и радиальное в поперечном направлении. Впрыск топлива осуществляется односопловой форсункой с давлением начала подъёма иглы 20 МПа. Впрыскиваемое топливо встречается с поверхностью стенки под острым углом и, почти не отражаясь от неё, растекается и «растягивается» попутными воздушными потоками в тонкую плёнку. Имея большую поверхность контакта с нагретыми стенками камеры сгорания, плёнка быстро прогревается и начинает интенсивно испаряться, и тем самым последовательно вводится в центр камеры сгорания, где к этому времени образуется очаг горения.

Камера сгорания двигателя с плёночным смесеобразованием:

1 — форсунка; 2 — камера сгорания;

3 — топливная плёнка

Камера сгорания двигателя с объёмно-плёночным смесеобразованием:

1 — форсунка; 2 — камера сгорания

Основным недостатком плёночного смесеобразования являются низкие пусковые качества двигателя в холодном состоянии в связи с малым количеством топлива, участвующим в первоначальном сгорании.

Впрыск топлива в цилиндры двигателя обеспечивается топливоподающей аппаратурой, которая в конечном итоге образует капельки топлива соответствующих размеров. При этом не допускается образование слишком мелких или крупных капель, так как струя должна быть однородной. Качество распиливания топлива особенно важно для двигателей с неразделёнными камерами сгорания. Оно зависит от конструкции топливоподающей аппаратуры, частоты вращения коленчатого вала двигателя и количества топлива, подаваемого за один цикл (цикловой подачи). При повышении частоты вращения коленчатого вала и цикловой подачи возрастают давление впрыска и тонкость распыливания. В течение единичного впрыска топлива в цилиндр двигателя изменяются давление впрыска и условия перемешивания частиц топлива с воздухом, В начале и конце впрыска струя топлива дробится на сравнительно крупные капли, а в середине впрыска происходит самое мелкое распиливание. Отсюда можно заключить, что скорость истечения топлива через отверстия распылителя форсунки изменяется неравномерно за весь период впрыска. Заметное влияние на скорость истечения начальных и конечных порций топлива оказывает степень упругости пружины запорной иглы форсунки. При увеличении сжатия пружины размеры капель топлива в начале и в конце подачи уменьшаются. Это вызывает среднее увеличение давления, развиваемого в системе питания, что ухудшает работу двигателя при малой частоте вращения коленчатого вала и малой цикловой подаче. Уменьшение сжатия пружины форсунки оказывает отрицательное влияние на процессы сгорания и выражается в увеличении расхода топлива и повышении дымления. Оптимальное усилие сжатия пружины форсунки рекомендуется заводом-изготовителем и регулируется в процессе эксплуатации на стендах.

Процессы впрыска топлива в значительной степени определяются также техническим состоянием распылителя: диаметром его отверстий и герметичностью запорной иглы. Увеличение диаметра сопловых отверстий снижает давление впрыска и изменяет строение факела распыливания топлива (рис. 58). Факел содержит сердцевину 1, состоящую из крупных капель и целых струек топлива; среднюю зону 2, состоящую из большого количества крупных капель; внешнюю зону 3, состоящую из мелко распылённых капель.

Рис.. Факел распыливания топлива:

1 — сердцевина, 2—средняя зона, 3 — внешняя зона,

l — длина факела, g — угол конуса факела.

Образование факела и его дальнобойность зависят от давления впрыска, диаметра соплового отверстия, плотности и подвижности воздуха. Чем больше давление впрыска и диаметр соплового отверстия, тем сильнее проникает факел в глубь камеры сгорания. Потоки воздуха в камере сгорания отклоняют факел впрыскиваемого топлива по направлению своего движения.

При эксплуатации форсунок следует учитывать, что засорение или закоксование хотя бы одного отверстия у многосоплового распылителя приводит к нарушению факелов распыливания топлива, а в итоге — к нарушению смесеобразования и процессов сгорания.

Условием нормального протекания рабочего цикла двигателя является умеренная скорость подачи топлива в начале впрыска, чтобы за период задержки воспламенения не накапливалось слишком много топлива в цилиндре. Тогда нарастание давления при воспламенении происходит плавно и двигатель работает мягко. Основная масса впрыскиваемого топлива должна подаваться с возрастающей скоростью, обеспечивающей лучшее проникновение капель топлива в удаленные точки камеры сгорания с целью полного использования находящегося там воздуха. Впрыск в заключительной стадии должен оканчиваться резко, так как при растянутом окончании топливо будет поступать с меньшей скоростью, и концентрироваться вблизи распылителя. В этом случае будет наблюдаться неполное сгорание и повышенное дымление.

Впрыск характеризуется количеством и скоростью истечения топлива за время цикловой подачи. Такая зависимость может быть изображена графически в виде характеристики впрыска, выбираемой заводом-изготовителем для каждого типа дизельного двигателя. Развитие процесса сгорания в дизельном двигателе зависит от характеристики впрыска топлива, длительности периода задержки его воспламенения и интенсивности движения воздуха в камере сгорания. Интервал времени между началом впрыска и воспламенением топлива составляет период задержки воспламенения. Он влияет на характер работы двигателя и зависит главным образом от свойств самого топлива, температуры в камере сгорания и угла опережения впрыска. При стандартном качестве топлива, если температура в камере сгорания возрастает, период задержки воспламенения уменьшается. Это снижает жесткость работы двигателя. Слишком большое опережение впрыска ведет к увеличению периода задержки воспламенения и жесткой работе двигателя, так как начало впрыска происходит в этом случае при сравнительно низких температурах в цилиндре.

СГОРАНИЕ СМЕСИ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ

Для осуществления действительного цикла в дизелях в воздушный заряд, сжатый в цилиндре до 3 – 7 МПа и нагретый за счёт высокого давления до 500 – 800 0 С, под высоким давлением (до 150 МПа) через форсунку впрыскивается топливо. Сложные процессы смесеобразования и сгорания осуществляются за очень небольшой промежуток времени, соответствующий 20 – 25 0 поворота коленчатого вала (в 10 – 15 раз меньше чем в карбюраторных двигателях).

Рассмотрим индикаторную диаграмму дизельного двигателя (рис. 1).

Рисунок – Развёрнутая индикаторная диаграмма дизельного двигателя

точка 1 – впрыск топлива; точка 2 – начало горения;

Если учесть характер и интенсивность тепловыделения, изменение температуры и давления в цилиндре в разные моменты времени, то весь процесс горения можно условно разделить на четыре фазы:

Первая фаза горения (θ 1 ) — задержка воспламенения, начинается с момента поступления топлива (точка 1 ) и заканчивается в момент отрыва кривой сгорания от линии сжатия (точка 2 ). Впрыск топлива происходит до прихода поршня в ВМТ.

Угол опережения впрыска топлива находится в пределах 20—35° поворота коленчатого вала.

Во время впрыска струя топлива, выходящая из форсунки под большим давлением, разбивается о плотные слои воздуха на мельчайшие капли, образуя факел распыления.

Концентрация топлива в таком факеле изменяется по поперечному сечению и длине. В ядре факела находятся наиболее крупные, а на периферии — наиболее мелкие капли, находящиеся друг от друга на значительных расстояниях. Следовательно, структура рабочей смеси в дизелях крайне неоднородна, поэтому здесь коэффициент избытка воздуха обычного смысла лишён, так как он не даёт представления о действительном составе смеси.

Локальные значения коэффициента избытка воздуха по различным зонам камеры сгорания могут меняться от 0 (жидкие капли) до ∞ (воздух). Именно наличие всей гаммы составов смеси и температур определяет возможность воспламенения в среднем очень бедной смеси, например, при α = 6 и более.

Таким образом, период задержки воспламенения включает в себя время, необходимое для распада струй на капли, некоторого продвижения капель по объёму камеры сгорания, прогрева, частичного испарения и смешения топливных паров с воздухом, а также время саморазгона химических реакций.

Если период задержки воспламенения больше продолжительности впрыска, то все топливо оказывается поданым в цилиндр до начала воспламенения. При этом большая часть его успевает испариться и смешаться с воздухом. В результате объёмного воспламенения этой части топлива в цилиндре развивается резкое повышение давления с высокими динамическими нагрузками на детали и повышенным уровнем шума. Поэтому длительный период задержки воспламенения нежелателен.

Продолжительность первой фазы сгорания составляет 1—3 мс, что соответствует 12—25° поворота коленчатого вала.

На продолжительность первой фазы сгорания влияют следующие факторы:

1. Воспламеняемость топлива, которая оценивается цетановым числом. Чем выше цетановое число, тем лучше воспламеняемость.

2. Давление и температура воздушного заряда в начале впрыска топлива. При увеличении давления и температуры период задержки воспламенения сокращается.

3. Тип камеры сгорания , который оказывает влияние на задержку воспламенения, так как в зависимости от типа камеры по разному будет проходить распространение топлива по объёму воздушного заряда и в пристеночной зоне. Кроме того температура стенок камеры сгорания также будет зависеть от ее типа.

4. Интенсивность направленного движения заряда в камере . Увеличение интенсивности движения заряда несколько сокращает период задержки воспламенения.

5. Тип распылителя форсунки. Форсунка закрытого типа сокращает период задержки воспламенения.

6. Нагрузка на двигатель. С ростом нагрузки увеличивается давление и температура цикла, что приводит к повышению теплового режима двигателя, а это в свою очередь вызывает сокращение времени задержки воспламенения.

7. Частота вращения коленчатого вала. Увеличение частоты вращения коленчатого вала приводит к улучшению распыления, увеличению давления и температуры конца сжатия, что способствует сокращению первой фазы горения, особенно в дизелях с разделенными камерами сгорания. Продолжительность первой фазы горения при этом растет.

Вторая фаза горения (θ 2 ) — самовоспламенение и быстрое горение начинается с момента воспламенения (точка 2 ) и заканчивается в момент достижения максимального давления в цилиндре (точка 3 ).

В первую очередь сгорают однородные слои смеси топлива и воздуха хорошо перемешанные между собой. При этом пламя распространяется очень быстро, соответственно быстро растёт Давление, в определённых случаях с образованием ударной волны, распространяющейся со скоростью звука. Но в отличие от карбюраторных двигателей в дизелях эти волны не переходят в детонационные, так как структура смеси по всему объёму камеры сгорания неравномерна. Это позволяет получать более высокую степень сжатия.

После того, как сгорит хорошо подготовленная к воспламенению топливовоздушная смесь, горение продолжается в зонах, где структура смеси более неравномерна. Здесь на индикаторной диаграмме наблюдается некоторый спад роста давления.

В течение второй фазы выделяется 30—45 % всей теплоты. Температура рабочего тела возрастает до 1600—1800 К. Максимальное давление может достичь 6—9 МПа, а при наддуве превысить 10 МПа. Продолжительность второй фазы 0,8—1,5 мс, что соответствует 10—20° поворота коленчатого вала.

На развитие и продолжительность второй фазы влияют следующие факторы:

1. Количество топлива, прошедшего предпламенную подготовку за период задержки воспламенения и сгорающее с большой скоростью. Чем больше подача топлива и мельче распыление, тем интенсивнее тепловыделение и рост давления.

2. Тип камеры сгорания. Влияние конструкции камеры на первую фазу горения приводит к определённому развитию и второй фазы, так как определяет количество топливовоздушной смеси, подготовленной к воспламенению в течение первой фазы.

3. Нагрузка на двигатель. С уменьшением нагрузки продолжительность второй фазы горения сокращается, так как уменьшается величина впрыскиваемой порции топлива и время его подачи.

4. Частота вращения коленчатого вала. При росте частоты вращения коленчатого вала улучшается качество распыления, сокращается продолжительность впрыска, растёт давление и температура заряда. Все это приводит к сокращению второй фазы горения.

Третья фаза горения (θ 3 ) — характеризуется плавным изменением давления. Началом этой фазы считается конец второй фазы (точка 3 ), а окончанием — момент, соответствующий достижению максимальной средней температуры газов в цилиндре (точка 4 ).

К началу третьей фазы все несгоревшее топливо, поданное в цилиндр во время первых двух фаз, находится в виде капель или сгустков паров, которые отделены от зон со свободным кислородом фронтом пламени или продуктами горения. В результате происходит термическое разложение капель топлива (крекинг) с образованием частиц углерода в виде сажи, которая, покидая цилиндр вместе с отработавшими газами, вызывает сильное дымление на выпуске. Горение продолжается при увеличивающемся объеме камеры, поэтому давление плавно понижается.

За время третьей фазы выделяется 25—30 % теплоты, поэтому температура продолжает повышаться, достигая в конце фазы 1800—2200 К. Продолжительность третьей фазы — 1—2 мс, что соответствует 15—25° поворота коленчатого вала.

На развитие третьей фазы оказывают влияние следующие факторы:

1. Качество распыления и количество топлива, впрыскиваемого после начала сгорания. Чем меньше подано топлива до начала третьей фазы горения, тем меньше будет выделено теплоты в этой фазе, что характерно для работы дизеля на малых нагрузках.

2. Скорость движения воздушного заряда. Рост скорости движения заряда увеличивает тепловыделение, но это происходит до определённого момента. При чрезмерном завихрении заряда тепловыделение в третьей фазе снижается, так как в этом случае продукты сгорания из зоны одного факела попадают в зону другого, увеличивая неполноту сгорания.

3. Частота вращения коленчатого вала. С ростом частоты вращения коленчатого вала скорость движения заряда увеличивается, а распыление улучшается. Продолжительность третьей фазы сокращается.

Четвертая фаза горения (θ 4 ) — догорание начинается в момент достижения максимальной температуры и продолжается в течение всего времени догорания топлива. В течение этой фазы догорает топливо, не успевшее сгореть в третьей фазе, причем происходит это в условиях недостатка кислорода, так как значительное его количество уже израсходовано. Поэтому догорание протекает медленно.

За время четвертой фазы при полной нагрузке дизеля выделяется 15—25 % теплоты. Таким образом, общее количество тепловыделения к концу четвертой фазы оставляет 90—95 %. Остальные 5—10 % теряются вследствие неполноты сгорания топлива. Продолжительность четвертой фазы 3,5—5 мс, что соответствует 50—60° поворота коленчатого вала.

На развитие четвертой фазы горения оказывают влияние следующие факторы:

1. Турбулентное движение заряда, которое улучшает контакт топлива и воздуха и, следовательно, улучшает догорание.

2. Качество распыления в конце подачи топлива . Чем больше диаметр капель, тем продолжительнее процесс догорания. Нечёткость отсечки топлива в конце впрыска, как и продолжительное снижение давления в конце впрыска не только снижают тепловыделение, но и вызывают закоксовывание сопел форсунок.

3. Попадание топлива на холодные стенки внутрицилиндрового пространства приводит к увеличению времени догорания, поэтому увеличение нагрузки дизеля до его прогрева нежелательно.

4. Наддув. Используя наддув, увеличивают количество подаваемого топлива, в том числе и путём затяжного впрыска, что приводит к увеличению времени догорания.

Источник