Урок 15. Воздух как смесь газов

В уроке 15 «Воздух как смесь газов» из курса «Химия для чайников» мы выясним из чего состоит воздух; узнаем о получении, собирании и хранении газов, а также об их герметичности.

Вы уже знаете, что вещества могут находиться в различных агрегатных состояниях: газообразном, жидком и твердом.

В окружающей нас природе многие вещества при обычных условиях находятся в газообразном состоянии. Прежде всего, это компоненты воздушной оболочки Земли — атмосферы. Очень много газов растворено в водах Мирового океана. Во время извержения вулканов в атмосферу также выбрасывается большое количество вулканических газов. В недрах нашей планеты хранятся огромные запасы природного газа.

Атмосфере принадлежит важнейшая роль в жизни человека, животных и растений. Ее исследованиям были посвящены труды многих ученых прошлого. С давних времен был известен лишь один вид газа — воздух. При этом он изучался в основном физиками и интереса у химиков не вызывал. Лишь во второй половине XVIII в. было установлено, что воздух представляет собой смесь газов.

Состав воздуха

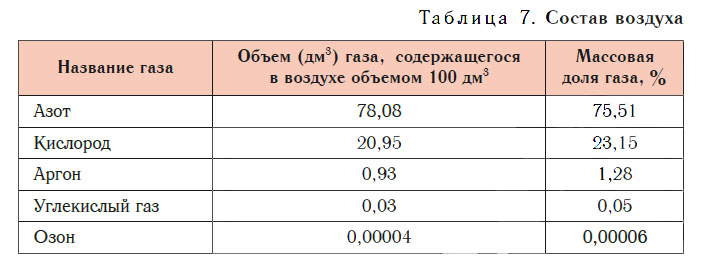

Основные компоненты воздуха — азот и кислород. При нормальных условиях в воздухе объемом 100 дм 3 содержится азот объемом около 78 дм 3 и кислород объемом около 21 дм 3 , а на долю всех остальных газов приходится около 1 дм 3 . В заметных количествах в воздухе присутствуют аргон, углекислый газ, озон и другие газы (табл. 7).

Для решения некоторых задач и проведения расчетов в физике, химии, технике очень удобно рассматривать воздух не как смесь газов, а как одно газообразное вещество. Экспериментальным путем можно установить, что при нормальных условиях масса воздуха объемом 22,4 дм 3 равна 29 г. Поскольку такой объем при н. у. занимает любой газ химическим количеством 1 моль, то молярную массу воздуха можно условно считать равной 29 г/моль:

Все газы, молярная масса которых меньше 29 г/моль, принято называть газами легче воздуха (например, водород H2, аммиак NH3, угарный газ CO, метан CH4), а газы, у которых она больше 29 г/моль — газами тяжелее воздуха (например, кислород O2, озон O3, углекислый газ CO2).

Получение, собирание и хранение газов

Газы имеют важное значение в жизни и деятельности человека. Поэтому необходимо уметь их получать, собирать и хранить.

В химической лаборатории небольшие объемы газов можно получать различными способами. Например, газы выделяются при нагревании некоторых твердых веществ (рис. 66).

Газообразные вещества могут образовываться при действии некоторых жидких веществ на твердые. Так, при действии уксуса на мрамор или мел выделяется углекислый газ (рис. 67).

В промышленности используют значительно большие, чем в химических лабораториях, количества различных газов. Большие объемы кислорода и азота получают из воздуха. Позднее вы узнаете, как это делается.

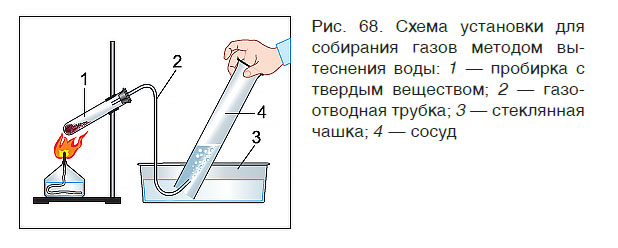

В лабораторных условиях собрать газ в сосуд можно двумя способами: вытеснением воды (рис. 68) и вытеснением воздуха. Первый способ применяют для собирания только нерастворимых в воде газов (кислород, азот, водород). Вто-

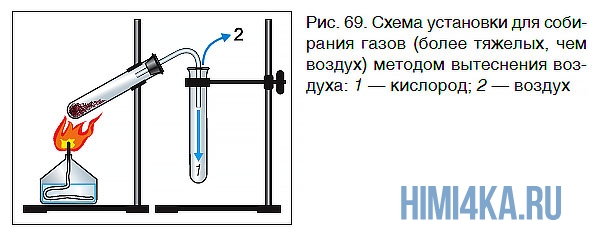

рой — для собирания как растворимых (аммиак, углекислый газ), так и нерастворимых в воде газов.

Для собирания газов, которые легче воздуха, сосуд для сбора газа следует закрепить дном вверх, а для газов, которые тяжелее воздуха, — дном вниз (рис. 69)

Для хранения газов следует использовать сосуды, не сообщающиеся с окружающей средой. Такие сосуды называют герметичными (т. е. не имеющими отверстий для выхода газа из сосуда наружу). В быту примером герметичного сосуда является бутылка с плотной пробкой, завязанный воздушный шарик или накачанная камера от велосипедного колеса, в химической лаборатории — пробирка, плотно закрытая пробкой, газометр.

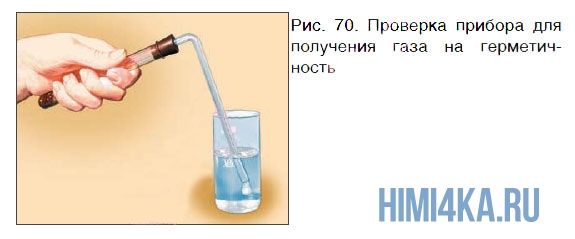

Из курса физики вы знаете, что при нагревании газы расширяются. Это свойство можно использовать для проверки прибора для получения газов на герметичность (рис. 70). Для этого после сборки прибора следует погрузить конец газоотводной трубки в воду, а пробирку на несколько секунд зажать в ладони. Нагреваясь от тепла руки, воздух в пробирке расширяется и выходит из газоотводной трубки в виде пузырьков. Если пузырьки не наблюдаются, то это свидетельствует о том, что прибор собран негерметично и для газа имеется другой выход, кроме газоотводной трубки.

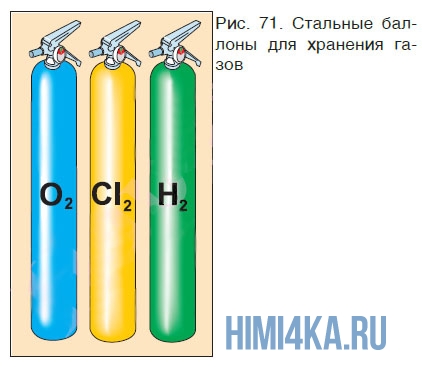

В промышленности для хранения газов чаще всего используют более прочные сосуды — баллоны (рис. 71), в которых сжатые газы находятся под большим давлением; для предупреждения разрушения баллона сжатым газом его стенки делают из толстой стали. Узнать, какой газ содержится в баллоне, можно по окраске баллона, цвету надписи на нем и цвету полосы. Например, баллон с кислородом должен быть окрашен в голубой цвет и иметь черную надпись «Кислород», баллон с азотом должен быть окрашен в черный цвет, иметь желтую надпись «Азот» и коричневую полосу, баллон с очень чистым аргоном должен быть окрашен в серый цвет, иметь зеленую надпись «Аргон» и зеленую полосу.

Краткие выводы урока:

- Вещества могут находиться в газообразном, жидком или твердом агрегатном состоянии.

- Воздух представляет собой смесь газов. Основными компонентами воздуха являются азот и кислород.

- При нормальных условиях в воздухе объемом 100 дм 3 содержится азот объемом около 78 дм 3 и кислород объемом около 21 дм 3 .

- Воздух можно условно рассматривать как газ, молярная масса которого равна 29 г/моль.

Надеюсь урок 15 «Воздух как смесь газов» был понятным и познавательным. Если у вас возникли вопросы, пишите их в комментарии.

Источник

Добыча газа на промысле

просто и понятно

Разведка природного газа

Разведка — важный этап освоения месторождения.

Детальная разведка газовой залежи требует бурения большого числа скважин, нередко количество разведочных скважин превышает необходимое число эксплуатационных.

1 стадия освоения газовой залежи — опытно-промышленная эксплуатация, в ходе которой (2 — 5 лет) уточняются характеристики залежи:

- свойства пласта,

- запасы газа,

- продуктивность скважин,

- степень подвижности пластовых вод и т. д.

Месторождение подключается к ближайшему газопроводу или служит для газоснабжения местных потребителей.

2 стадия — промышленная эксплуатация, основанная на достаточно полных сведениях о месторождении, полученных в ходе опытно-промышленной разработки.

В этой стадии различают 3 основных периода:

- нарастающая добыча,

- постоянная добыча,

- падающая добыча.

1 й период — нарастающая добыча:

- 3 — 5 лет.

- связан с бурением скважин и оснащением газового промысла.

- за это время добывается 10 — 20% запасов газа.

2 й период — постоянная добыча:

- около 10 лет,

- из залежи отбирается 55 — 60% запасов газа,

- растет количество эксплуатационных скважин, поскольку дебит каждой из них в отдельности падает, а общий отбор газа по залежи остается неизменным.

Когда давление в пласте понижается до 5 — 6 Мн/м 2 (50 — 60 кгс/см 2 ), вводится в эксплуатацию дожимная газокомпрессорная станция (ДКС), повышающая давление газа, отбираемого из залежей, до значения, при котором обычно работает магистральный газопровод.

3 й период — падающей добычи:

- нет ограничений во времени. В основном 15 — 20 лет.

- из залежи извлекается 80 — 90% запасов газа.

- 40 — 60% себестоимости добычи составляют затраты на сооружение эксплуатационных скважин.

Чтобы скважина дала газ, достаточно ее открыть, однако высокодебитные скважины полностью открывать нельзя, при свободном истечении газа может произойти:

- разрушение пласта и ствола скважины,

- обводнение скважины за счёт притока пластовой воды,

- нерационально будет расходоваться энергия газа, находящегося в пласте под давлением.

Поэтому расход газа ограничивается, для чего обычно используется штуцер (местное сужение трубы), устанавливаемый чаще всего на головке скважины.

Суточный рабочий дебит скважин составляет от десятков м 3 до нескольких млн. м 3 .

С конца 1960 х гг. в СССР впервые в мировой практике пробурены сверхмощные скважины с диаметром эксплуатационной колонны 8 — 12 дюймов (200—300 мм).

Продуктивность скважины

Продуктивность газовых скважин зависит от свойств пласта, метода его вскрытия и конструкции забоя скважины.

Чем более проницаемость пласта, чем он мощнее и чем лучше сообщается пласт с внутренней частью скважины, тем более продуктивна скважина.

Для увеличения продуктивности газовой скважины:

- в карбонатных породах (известняки, доломиты) забой обрабатывают соляной кислотой, которая, реагируя с породой, расширяет каналы притока газа;

- в крепких породах применяют торпедирование забоя, в результате которого призабойная зона пласта приобретает сеть трещин, облегчающих движение газа.

Интенсификация притока газа достигается также с помощью т. и. гидропескоструйной перфорации колонны обсадных труб, улучшающей степень сообщаемости пласта со скважиной, и путём гидравлического разрыва пласта, при котором в пласте образуются одна или несколько больших трещин, заполненных крупным песком, имеющим низкое фильтрационное сопротивление.

При выборе системы размещения скважин на газовом месторождении учитываются не только свойства пласта, но и топография местности, система сбора газа, характер истощения залежи, сроки ввода в эксплуатацию компрессорной станции и др.

Скважины располагаются на площади месторождения равномерно по квадратной или треугольной сетке либо неравномерно — группами.

Чаще применяется групповое размещение, при котором облегчается обслуживание скважин, возможна комплексная автоматизация процессов сбора, учёта и обработки продукции.

Эта система обычно оказывается самой выгодной и по экономическим показателям.

Например, на Северо-Ставропольском газовом месторождении групповое расположение скважин в центральной части залежи позволило сократить (по сравнению с равномерным размещением) более чем в 2 раза число эксплуатационных скважин, что дало экономию около 10 млн. руб.

Добыча природного газа:

- извлечение газа из недр,

- сбор добытого газа,

- учёт и подготовку к транспортировке потребителю,

- эксплуатация скважин и наземного оборудования.

Разработка газоконденсатных месторождений (ГКМ) осуществляется 3 основными способами:

- широко применяемый в США. В пласте посредством обратной закачки в него газа, из которого на поверхности выделены тяжелые углеводороды, поддерживается достаточно высокое давление (т. н. сайклинг-процесс); благодаря этому газовый конденсат не выпадает в пласте и подается на поверхность в газообразном состоянии. Извлечение газового конденсата и обратная закачка тощего (с содержанием тяжелых углеводородов — не больше 10%) газа в пласт продолжается, пока большая часть конденсата из залежи не извлечена. При этом запасы газа консервируются в течение длительного времени.

- для поддержания пластового давления в газоносные пласты закачивается вода. Это позволяет использовать извлекаемый газ немедленно после выделения из него конденсата. Однако закачка воды может привести к потерям как газа, так и конденсата вследствие т. н. защемления газа (неполное вытеснение газа водой). Этот способ применяется редко.

- разрабатываются как чисто газовые. Этот способ используется в тех случаях, когда содержание газового конденсата в газе невелико или если общие запасы газа в месторождении малы.

Разработку газового месторождения осуществляет газовый промысел, который представляет собой сложное, размещенное на большой территории хозяйство.

На среднем по масштабу газовом промысле имеются 10 ки скважин, которые расположены на территории, исчисляемой сотнями км 2 .

Основные технологические задачи газового промысла:

- обеспечение запланированного режима работы скважин,

- сбор газа по скважинам,

- учет его,

- подготовка к транспортировке (выделение из газа твердых и жидких примесей, конденсата тяжелых углеводородов, осушка газа и очистка от сероводорода, содержание которого не должно превосходить 2 г/100 м 3 ).

Способ выделения газового конденсата зависит от температуры, давления, состава газа и от того, обрабатывается ли газ чисто газового месторождения или газоконденсатного.

Поступающий из залежи природный газ всегда содержит некоторое количество воды; соединяясь с углеводородами, она образует снеговидное кристаллическое вещество — газовые гидраты .

Гидраты осложняют добычу и транспорт газа.

Подготовка газа

Прежде чем транспортировать газы к местам потребления, их подвергают переработке (подготовке), имеющей целью удаление:

- механических примесей,

- вредных компонентов (сероводорода H2S),

- тяжелых углеводородных газов (пропана, бутана и др.),

- водяных паров.

Для удаления механических примесей применяются сепараторы различной конструкции.

Удаление влаги из газов осуществляется низкотемпературной сепарацией, т. е. конденсацией водяных паров при низких температурах (до — 30 °С), развивающихся в сепараторах вследствие дросселирования газа (снижение давления газа в 2—4 раза), или поглощением водяных паров твёрдыми или жидкими веществами.

Такими же способами выделяются из газов и тяжелые углеводородные газы с получением сырого газового бензина, который затем разделяется на стабильный газовый бензин и товарные легкие углеводороды (технический пропан, технический бутан, пропан-бутановая смесь и др. фракции).

При необходимости из газа удаляются и вредные вещества, главным образом сероводород.

Для удаления серы из газов используется ряд твердых и жидких веществ, связывающих серу.

Газ после обработки на промысле под давлением 4,5—5,5 Мн/м 2 (45—55 кгс/см 2 ) подаётся по коллектору для осушки на промысловый газосборный пункт или на головные сооружения магистрального газопровода.

Газы природные горючие чисто газовых месторождений обычно подвергаются лишь осушке и очистке от твердых примесей.

Весь технологический процесс пласта до потребителя герметизирован.

История

Выход природного газа из естественных источников (например, «вечные огни» в Дагестане, Азербайджане, Иране и др.) использовались человеком давно.

Позже стали использовать природный газ, получаемый из колодцев и скважин (например, в 1 тыс. н. э. в Китае, в провинции Сычуань, при бурении скважин на соль было открыто месторождение Цзылюцзин, газ которого служил для выпаривания соли из растворов).

Источник