Какие способы развития костей окостенения знаете

Кость, os, ossis, как орган живого организма состоит из нескольких тканей, главнейшей из которых является костная.

Химический состав кости и ее физические свойства.

Костное вещество состоит из двоякого рода химических веществ: органических (1/3), главным образом оссеина, и неорганических (2/3), главным образом солей кальция, особенно фосфорнокислой извести (более половины — 51,04 %). Если кость подвергнуть действию раствора кислот (соляной, азотной и др.), то соли извести растворяются (decalcinatio), а органическое вещество остается и сохраняет форму кости, будучи, однако, мягким и эластичным. Если же кость подвергнуть обжиганию, то органическое вещество сгорает, а неорганическое остается, также сохраняя форму кости и ее твердость, но будучи при этом весьма хрупким. Следовательно, эластичность кости зависит от оссеина, а твердость ее — от минеральных солей. Сочетание неорганических и органических веществ в живой кости и придает ей необычайные крепость и упругость. В этом убеждают и возрастные изменения кости. У маленьких детей, у которых оссеина сравнительно больше, кости отличаются большой гибкостью и потому редко ломаются. Наоборот, в старости, когда соотношение органических и неорганических веществ изменяется в пользу последних, кости становятся менее эластичными и более хрупкими, вследствие чего переломы костей чаще всего наблюдаются у стариков.

Строение кости

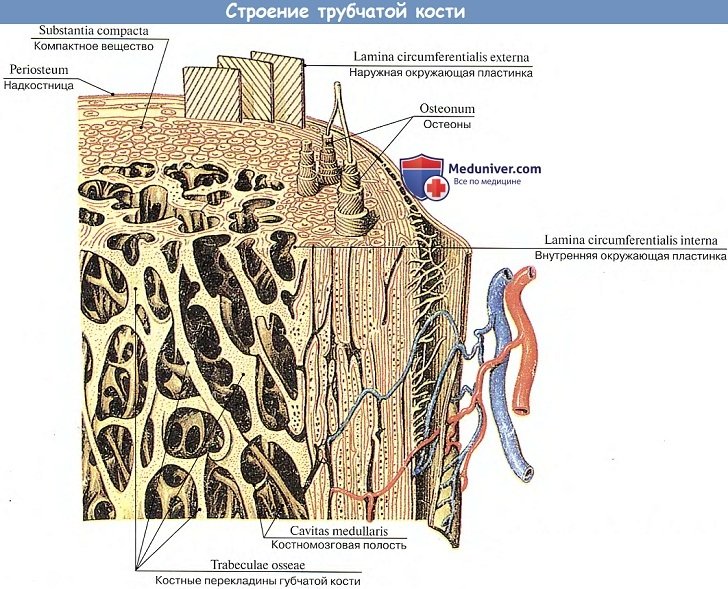

Структурной единицей кости, видимой в лупу или при малом увеличении микроскопа, является остеон, т. е. система костных пластинок, концентрически расположенных вокруг центрального канала, содержащего сосуды и нервы.

Остеоны не прилегают друг к другу вплотную, а промежутки между ними заполнены интерстициальными костными пластинками. Остеоны располагаются не беспорядочно, а соответственно функциональной нагрузке на кость: в трубчатых костях параллельно длиннику кости, в губчатых — перпендикулярно вертикальной оси, в плоских костях черепа — параллельно поверхности кости и радиально.

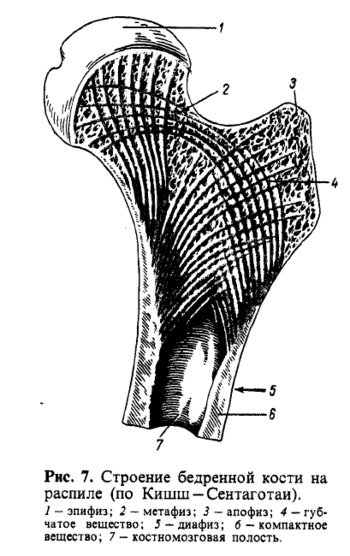

Вместе с интерстициальными пластинками остеоны образуют основной средний слой костного вещества, покрытый изнутри (со стороны эндоста) внутренним слоем костных пластинок, а снаружи (со стороны периоста) — наружным слоем окружающих пластинок. Последний пронизан кровеносными сосудами, идущими из надкостницы в костное вещество в особых прободающих каналах. Начало этих каналов видно на мацерирован-ной кости в виде многочисленных питательных отверстий (foramina nutricia). Проходящие в каналах кровеносные сосуды обеспечивают обмен веществ в кости. Из остеонов состоят более крупные элементы кости, видимые уже невооруженным глазом на распиле или на рентгенограмме, — перекладины костного вещества, или трабекулы. Из этих трабекул складывается двоякого рода костное вещество: если трабекулы лежат плотно, то получается плотное компактное вещество, substantia compacta. Если трабекулы лежат рыхло, образуя между собою костные ячейки наподобие губки, то получается губчатое, трабекулярное вещество, substantia spongiosa, trabecularis (spongia, греч. — губка).

Распределение компактного и губчатого вещества зависит от функциональных условий кости. Компактное вещество находится в тех костях и в тех частях их, которые выполняют преимущественно функцию опоры (стойки) и движения (рычаги), например в диафизах трубчатых костей.

В местах, где при большом объеме требуется сохранить легкость и вместе с тем прочность, образуется губчатое вещество, например в эпифизах трубчатых костей.

Перекладины губчатого вещества располагаются не беспорядочно, а закономерно, также соответственно функциональным условиям, в которых находится данная кость или ее часть. Поскольку кости испытывают двойное действие — давление и тягу мышц, постольку костные перекладины располагаются по линиям сил сжатия и растяжения. Соответственно разному направлению этих сил различные кости или даже части их имеют разное строение. В покровных костях свода черепа, выполняющих преимущественно функцию защиты, губчатое вещество имеет особый характер, отличающий его от остальных костей, несущих все 3 функции скелета. Это губчатое вещество называется диплоэ, diploe (двойной), так как оно состоит из неправильной формы костных ячеек, расположенных между двумя костными пластинками — наружной, lamina externa, и внутренней, lamina interna. Последнюю называют также стекловидной, lamina vftrea, так как она ломается при повреждениях черепа легче, чем наружная.

Костные ячейки содержат костный мозг — орган кроветворения и биологической защиты организма. Он участвует также в питании, развитии и росте кости. В трубчатых костях костный мозг находится также в канале этих костей, называемом поэтому костномозговой полостью, cavitas medullaris.

Таким образом, все внутренние пространства кости заполняются костным мозгом, составляющим неотъемлемую часть кости как органа.

Костный мозг бывает двух родов: красный и желтый.

Красный костный мозг, medulla ossium rubra (детали строения см. в курсе гистологии), имеет вид нежной красной массы, состоящей из ретикулярной ткани, в петлях которой находятся клеточные элементы, имеющие непосредственное отношение к кроветворению (стволовые клетки) и костеобразованию (костесозидатели — остеобласты и костеразруши-тели — остеокласты). Он пронизан нервами и кровеносными сосудами, питающими, кроме костного мозга, внутренние слои кости. Кровеносные сосуды и кровяные элементы и придают костному мозгу красный цвет.

Желтый костный мозг, medulla ossium flava, обязан своим цветом жировым клеткам, из которых он главным образом и состоит.

В периоде развития и роста организма, когда требуются большая кроветворная и костеобразующая функции, преобладает красный костный мозг (у плодов и новорожденных имеется только красный мозг). По мере роста ребенка красный мозг постепенно замещается желтым, который у взрослых полностью заполняет костномозговую полость трубчатых костей.

Снаружи кость, за исключением суставных поверхностей, покрыта надкостницей, periosteum (периост).

Надкостница — это тонкая, крепкая соединительнотканная пленка бледно-розового цвета, окружающая кость снаружи и прикрепленная к ней с помощью соединительнотканных пучков — прободающих волокон, проникающих в кость через особые канальцы. Она состоит из двух слоев: наружного волокнистого (фиброзного) и внутреннего костеобразующего (остеогенного, или камбиального). Она богата нервами и сосудами, благодаря чему участвует в питании и росте кости в толщину. Питание осуществляется за счет кровеносных сосудов, проникающих в большом числе из надкостницы в наружное компактное вещество кости через многочисленные питательные отверстия (foramina nutricia), а рост кости осуществляется за счет остеобластов, расположенных во внутреннем, прилегающем к кости слое (камбиальном). Суставные поверхности кости, свободные от надкостницы, покрывает суставной хрящ, cartilage articularis.

Таким образом, в понятие кости как органа входят костная ткань, образующая главную массу кости, а также костный мозг, надкостница, суставной хрящ и многочисленные нервы и сосуды.

Источник

Какие способы развития костей окостенения знаете

Костный возраст (КВ) ребенка указывает на его уровень биологической и структурной зрелости лучше, чем хронологический (паспортный). Рентгенография кисти и запястья является самым распространенный методом, используемым для расчета костного возраста у лиц моложе 18 лет. У лиц старше 18 лет, КВ определяют по рентгенографии ключицы (медиальный конец).

КТ-визуализация ключицы широко изучена, но технология ограничена высокой лучевой нагрузкой. Методы, основанные на МРТ, разрабатываются, и требуют дополнительных исследований. Зубной возраст – это альтернативная форма определения костного возраста, которая также дает оценку зрелости скелета. Подвздошная кость и головка бедренной кости также были изучены для расчета возраста кости, но стандартизированные методы оценки еще не были разработаны.

На развитие скелета влияют многие факторы, включая факторы питания, генетические особенности и работу эндокринной системы. Оценка костного возраста основывается на том факте, что хрящевые структуры запястья, по мере роста, подвержены процессу оссификации (окостенения). Как и в других длинных трубчатых костях, процесс начинается с появления центра оссификации в диафизе, затем появляются центры оссификации в эпифизах и формируются эпифизарные ростовые пластинки. Слияние эпифизарных ростовых пластинок означает окончание развития кости у ребенка.

Что такое костная ткань?

Костная ткань – это минерализованная соединительная ткань, которая формирует кости. Они выполняют важные функции, такие как защита мягких тканей, хранение кальция и фосфатов, участие в осуществлении движений. Кости не являются инертными органами. Это чрезвычайно динамичные структуры, в которых постоянно происходят процессы формирования и разложения кости. Кроме того, недавние исследования показывают, что кости влияют на деятельность других органов и систем. Помимо скелетно-мышечной функции, они также выполняют эндокринную функцию, что обусловлено выделением биологически активных веществ из некоторых их клеточных компонентов. Костная ткань состоит из трех типов клеток: остеобластов, остеокластов и остеоцитов.

- Остеобластыпроисходят из мезенхимальных стволовых клеток. Их основная функция связана с участием в формировании и минерализации кости. Они представляют собой кубоидные клетки, которые составляют 4-6% клеточных компонентов кости. Их морфологические характеристики напоминают белки – синтезирующие клетки – у них хорошо развит эндоплазматический ретикулум и аппарат Гольджи. Остеобласты имеют мембранные рецепторы гормона околощитовидной железы, которые выделяются паращитовидными железами.

- Остеокласты— это крупные многоядерные клетки, происходящие из предшественников моноцитов. Они осуществляют рассасывание костного вещества.

- Остеоциты– плоские клетки с множественными наростами и связями между ними. Они плотно расположены в костном матриксе, происходят из остеобластов и составляют 90-95% костных клеток. Остеоциты являются одними из самых долгоживущих клеток с продолжительностью жизни до 25 лет. После механической стимуляции остеоциты продуцируют некоторые вторые медиаторы, такие как АТФ, оксид азота, Ca 2+ и простагландины (PGE2 и PGI2), которые влияют на физиологию кости.

Формирование кости осуществляется активированными остеобластами. Они синтезируют компоненты внеклеточного матрикса – коллаген типа I, глюкозаминогликаны, протогликаны, остеокальцин, остеонектин и сиалопротеин. Остеобласты богаты щелочной фосфатазой. Коллаген выделяется в виде коллагеновых мономеров, которые быстро полимеризуются и образуют коллагеновые волокна. Коллагеновые волокна составляют органическую матрицу, в которой откладываются соли кальция. Таким образом, образуется остеоидная ткань. Как только часть остеобластов сформирована, они помещаются в нее и превращаются в остеоциты. Сначала соли кальция осаждаются в форме аморфных (некристаллических) компонентов, которые затем образуют кристаллы гидроксиапатита путем замещения и добавления атомов, резорбции и осаждения. Эти процессы формируют начальную минерализацию. Полная минерализация происходит через несколько месяцев. После этого остеобласты прекращают свою секреторную активность и превращаются в остеоциты. Для нормальной минерализации требуются нормальные концентрации кальция и фосфатов в плазме. Этот процесс зависит от активной формы витамина D3. Гормон паращитовидной железы уменьшает образование коллагена остеобластами, а кортизол ингибирует созревание преостеобластов и их превращение в зрелые остеобласты. Физические упражнения стимулируют активность остеобластов и кальцификацию костей. Некоторые из солей кальция остаются в аморфном состоянии (без кристаллической структуры). Это важно, потому что эти соли используются для быстрого извлечения кальция из костей в ДЭХ. Они представляют собой обменный кальций (0,5-1,0%), который всегда находится в равновесии с Ca 2+ в ЭСТ. Метаболизм кальция участвует в быстрых буферных механизмах для поддержания постоянной концентрации этого минерала в плазме. Остеоциты взаимосвязаны многими наростами, которые связывают их как с поверхностью кости, так и с остеобластами. Они расположены в концентрических слоях в костном матриксе. Такое расположение создает условия для переноса Ca 2+ изнутри на поверхность кости и оттуда в ДЭХ. Этот перенос остеоцитами называют остеоцитарным остеолизом. Это приводит к удалению кальция из недавно сформированных кристаллов и не уменьшает костную массу. Остеоциты связаны с быстрыми изменениями концентрации кальция в плазме. Они обладают остеолитическими свойствами, которые связаны с кратковременным ремоделированием кости. Остеокласты – это крупные многоядерные клетки со множеством митохондрий, лизосом и хорошо развитым аппаратом Гольджи. Они богаты кислой фосфатазой. Резорбция кости происходит на поверхности их свернутой мембраны. Остеокласты выделяют органические анионы (цитраты), которые повышают растворимость минеральной фазы, и цитраты. Они осуществляют межклеточный транспорт кальция и натрия. Их лизосомы содержат протеолитические ферменты, которые при высвобождении влияют на органический матрикс и кислоты, выделяемые из митохондрий – лимонной и молочной. Компоненты внеклеточного матрикса разлагаются внеклеточными коллагеназами, протеогликаназой, протеолитическими катепсинами. Процессы резорбции костного матрикса приводят к его разрушению, уменьшению костной массы и высвобождению кальция. Резорбция кости остеокластами связана с длительным ремоделированием кости. Костная ткань обладает высокой функциональной активностью. В любой момент времени около 20% костного вещества находится в процессе восстановления, называемого ремоделированием. Это процесс непрерывной резорбции костного вещества с последующим построением новой матрицы и минерализацией. Масса костей увеличивается в период роста благодаря преобладанию процессов формирования. Баланс между образованием и резорбцией стабилизирует костную массу к 50 годам. После этого преобладает поглощение, и общая костная масса медленно уменьшается. Ремоделирование поддерживает нормальную прочность костей и зубов. Скорость резорбции и осаждения в детстве высока, а в старости она значительно ниже. Это связано с тем, что детские кости менее ломкие, чем в зрелом возрасте.

Этапы нормального формирования костей кисти

Кости запястья, пястные кости и фаланги пальцев составляют скелет кисти. Эти костные структуры сочленяются друг с другом по средствам различных типов суставов. К костным образованиям кисти через сухожилия прикрепляются длинные и короткие(собственные)мышцы кисти, обеспечивая выполнение уникальных движений пальцев и кисти в целом. В дополнение к этим трем главным группам костей, скелет кисти включает сесамовидные кости.

Запястье расположено между дистальным краем квадратного пронатора и запястно-пястными суставами. По форме запястье представляет арку – вогнутую спереди и выпуклую сзади. Его костные структуры включают дистальные концы лучевой и локтевой костей, наряду с восьмью запястными костями, которые составляют два ряда – по 4 кости в каждом, причем ладьевидная кость биомеханически служит связующим звеном между этими двумя рядами. По направлению снаружи – внутрь проксимальный ряд костей включает ладьевидную, полулунную и трехгранную кости. Этот ряд сочленяется проксимально с дистальной частью лучевой кости и с треугольным фиброзно-хрящевым комплексом, формируя лучезапястный и запястно-локтевой суставы. Дистально – проксимальный ряд костей запястья сочленяется с дистальным запястным рядом, формируя срединнозапястный сустав. Гороховидная кость расположена кпереди от оставшихся трех запястных костей проксимального ряда и является сесамовидной костью. Она служит одной из точек прикрепления сухожилия flexor carpi ulnaris, которое выполняет функцию локтевого стабилизатора кисти. В том же самом порядке (по направлению снаружи-внутрь) дистальный ряд состоит из большой многоугольной (кость трапеция), малой многоугольной (трапециевидной), головчатой и крючковидной костей. Запястные кости удерживаются при помощи связок. Кости дистального запястного ряда расположены более ровно, чем проксимальный ряд, особенно в области их дистальных сочленений с пястными костями.

Источник