- 1. Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки

- Какие способы раздражения нервно мышечного препарата задней лапки лягушки вам известны

- Нервно-мышечная система

- Задание 1. Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки

- Задание 2. Изучение физиологических свойств нервов и мышц

- Задание 3. Регистрация одиночного сокращения изолированной мышцы, зубчатого и гладкого тетануса

- Задание 4. Зависимость работы изолированной мышцы от нагрузки. Определение мышечной силы

- Задание 5. Эргография

- Задание 6. Измерение силы мышц человека при помощи кистевого динамометра (динамометрия)

- РАБОТА 1. Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки

1. Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки

Деятельность нервов и мышц в нормальной физиологии изучается на нервно-мышечном препарате лягушки.

В приготовлении нервно-мышечного препарата можно выделить три этапа:

1) приготовление препарата двух задних лапок лягушки;

2) приготовление препарата одной задней лапки лягушки;

3) приготовление нервно-мышечного препарата.

Основными компонентами нервно-мышечного препарата являются седалищный нерв, мионевральный синапс, икроножная мышца.

Для приготовления нервно-мышечного препарата лягушку предварительно обездвиживают, удаляют головной мозг, произведя разрез за глазными яблоками, и разрушают спинной мозг. Затем, взяв лягушку за задние лапки, большими ножницами производят поперечный разрез туловища на расстоянии 1–1,5 см от крыльев подвздошных костей.

Взяв в левую руку остаток позвоночника, правой рукой захватывают остаток кожи со спинной стороны, снимают ее со спины и обеих задних лапок. По обеим сторонам от обнаженного позвоночника отчетливо видны корешки спинного мозга, дающие начало нервам. Разъединив лапки, препарат разделяют, разрезая его большими ножницами через оставшуюся часть позвоночника и лобковое сочленение.

На задней поверхности бедра находят местоположение седалищного нерва. Он расположен между мышцами бедра. Тупым способом раздвигают мышцы и осторожно приподнимают седалищный нерв, отделяя его от отходящих мелких ветвей. После отпрепарирования нервного ствола от коленного сустава до позвоночника перерезают бедренную кость, удаляют бедренные мышцы и остаток позвоночника.

На голени тупым способом выделяют икроножную мышцу. Введя браншу ножниц под ахиллово сухожилие, перерезают его у места прикрепления к пяточной кости. Затем ниже коленного сустава перерезают кости голени и мышцы.

Для проверки препарата гальваническим пинцетом наносят раздражение на седалищный нерв. Нервный импульс распространяется через мионевральный синапс, в результате чего наблюдается сокращение икроножной мышцы.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Источник

Какие способы раздражения нервно мышечного препарата задней лапки лягушки вам известны

Нервно-мышечная система

Методы исследования свойств мышц. Физиологические свойства мышечной ткани обычно изучают на нервно-мышечном препарате лягушки, чаще всего на изолированной икроножной мышце с седалищным нервом. Нервно-мышечный препарат помещают в специальную камеру, в которой поддерживают определенную влажность.

В качестве раздражителя преимущественно используют электрический ток. Однако можно применять механические (щипок, укол, удар), химические (кислоты), температурные (тепло, холод) и другие раздражители.

О функциональном состоянии мышцы судят по результатам регистрации ее Механической реакции (миография) и биопотенциалов (электромиография).

Регистрация мышечного сокращения. Для записи сокращений мышцы ее укрепляют в вертикальном миографе, специальном зажиме, в который помещают бедренную кость нервно-мышечного препарата. Сухожилие мышцы соединяют с пишущим рычажком, свободный конец которого прикладывают к барабану кимографа. Главную часть кимографа — барабан — покрывают бумагой. Барабан приводят в равномерное вращение часовым механизмом или электромотором. Часовой механизм заводят с помощью ключа. Для приведения барабана во вращение смещают стопор, находящийся на стенке коробки часового механизма. Скорость вращения регулируют с помощью специального валика, расположенного на оси барабана. Для замедления вращения применяют крылатки, оказывающие сопротивление действию часового механизма.

Для электрического раздражения мышцы используют электронные стимуляторы или санный аппарат Дюбуа-Реймона.

Основной частью стимулятора является генератор колебаний, включающий электронные лампы или транзисторы. Прибор питается от сети переменного тока и имеет гнезда для подключения электродов. На лицевой панели стимулятора имеются ручки и шкалы. Поворотом тумблера «частота» устанавливают нужную частоту раздражения в секунду, переключателем «длительность» устанавливают необходимую продолжительность стимуляции. С помощью ручки «амплитуда» и тумблера переключения диапазонов амплитуды (×1, ×10) можно изменять величину раздражающего стимула. Имеется тумблер «пуск», при включении которого раздражение подается к препарату. Корпус заземляют.

При раздражении нервно-мышечного препарата возникает мышечное сокращение, которое регистрируется на барабане кимографа в виде кривой, получившей название миограммы.

Задание 1. Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки

Для работы необходимы: набор препаровальных инструментов (ножницы большие и малые, пинцет хирургический и глазной, металлический зонд для разрушения спинного мозга, два стеклянных крючка), изоосмотический раствор хлорида натрия для холоднокровных.

Ход работы. 1. Лягушку завернуть в марлевую салфетку, одну браншу ножниц ввести в полость рта, вторую поместить за глазами и, сомкнув их, удалить головной мозг. Зондом разрушить спинной мозг. Острием ножниц проткнуть полость тела, ввести в нее браншу ножниц и, отступя на 1·10 -2 м (1 см) от копчиковой кости, перерезать позвоночник.

2. Держа лягушку за задние лапки и опустив ее головой вниз, отрезать всю свисающую половину туловища и внутренности.

3. Захватить одной рукой остаток позвоночника, другой — край кожи со спины, быстрым движением снять кожу с обеих лапок (в этом случае получают препарат двух задних лапок лягушки).

4. Фиксировать препарат двух лапок так, чтобы они висели вниз под прямым углом к позвоночнику, ножницами осторожно вырезать копчиковую часть. Затем продольно по средней линии отделить лапки друг от друга.

5. Подведя под ахиллово сухожилие браншу ножниц, отделить его по всей длине и, захватив сухожилие пинцетом, оттянуть мышцу в сторону и разорвать фасции, связывающие ее с другими тканями.

6. Для выделения нерва бедро расположить задней поверхностью кверху. Мышцы развести и отпрепарировать двумя стеклянными крючками нерв по всей его длине.

7. Перерезать бедренную кость выше коленного сустава, а кости голени ниже него. Полученный нервно-мышечный препарат поместить в изоосмотический раствор хлорида натрия для холоднокровных.

Задание 2. Изучение физиологических свойств нервов и мышц

Для работы необходимы: электронный стимулятор (или санный аппарат Дюбуа-Реймона), электроды, набор препаровальных инструментов, миограф, кимограф, гальванический пинцет, изоосмотический раствор хлорида натрия для холоднокровных.

Ход работы. 1. Приготовить нервно-мышечный препарат лягушки и фиксировать его в миографе.

2. Соединить сухожилие мышцы с пишущим рычажком.

3. Зарядить пишущий рычажок чернилами.

4. Записать мышечные сокращения при раздражении мышцы непосредственно — прямое раздражение и через нерв — непрямое раздражение: а) гальваническим пинцетом; б) электрическим током; в) щипком.

5. Начиная с минимальной (подпороговое раздражение), изменять силу тока и получить минимальное и максимальное сокращение мышцы.

6. Записать сокращение мышцы при минимальной скорости вращения барабана кимографа.

Задание 3. Регистрация одиночного сокращения изолированной мышцы, зубчатого и гладкого тетануса

Для работы необходимы: электронный стимулятор (санный аппарат Дюбуа-Реймона), электроды, миограф, кимограф, универсальный штатив, писчики, влажная камера, набор препаровальных инструментов, изоосмотический раствор хлорида натрия для холоднокровных.

Ход работы. 1. Приготовить нервно-мышечный препарат лягушки, укрепить его в миографе, соединить с писчиком. Подвести электроды вплотную к мышце.

2. При частоте раздражения 1 Гц (одиночное раздражение) определить пороговую силу раздражения и несколько увеличить ее.

3. Записать на барабане кимографа миограммы при нанесении на мышцу раздражения: а) 1 Гц; б) 5-10 Гц; в) 20-40 Гц.

Задание 4. Зависимость работы изолированной мышцы от нагрузки. Определение мышечной силы

Для работы необходимы: электронный стимулятор (катушка Дюбуа-Реймона), влажная камера с электродами, миограф с подпоркой, набор грузов с крючками, набор препаровальных инструментов, изоосмотический раствор хлорида натрия для холоднокровных.

Ход работы. 1. Приготовить нервно-мышечный препарат лягушки.

2. Изолировать икроножную мышцу.

3. Ахиллово сухожилие соединить с рычагом миографа прочной ниткой или проволокой. Под рычаг поставить особую подпорку, которая будет препятствовать растягиванию мышцы при подвешивании груза и позволит лишь поднимать груз при сокращении.

4. Подобрать силу и частоту раздражений, дающих наиболее высокое тетаническое сокращение. Запись вести на неподвижном барабане кимографа.

5. Записать максимальную высоту сокращения мышцы, без нагрузки.

6. К рычагу (к той же точке, за которую тянет мышца) подвесить груз в 2,5·10 -2 -3·10 -2 кг (25-30 г) и снова записать высоту сокращения в ответ на раздражение. Под графиком отметить массу груза.

7. Не меняя силу и частоту раздражения, при постепенном увеличении нагрузки на 5·10 -3 кг (5 г) и одновременной регистрации высоты сокращения найти предельный груз, который мышца может поднять. Эта величина, выраженная в килограммах, и будет соответствовать абсолютной силе мышцы.

8. Вычислить работу мышцы при различных нагрузках по формуле:

где А — работа; m — масса груза; h — высота сокращения.

Задание 5. Эргография

Для работы необходимы: эргограф, кимограф, метроном, набор грузов (1-3 кг), циркуль, линейка.

Ход работы. 1. Укрепить предплечье в станке эргографа.

2. Надеть кожаное кольцо, соединенное с грузом и пишущим устройством, на указательный палец. Остальными пальцами для исключения их движения охватить вертикальный стержень.

3. Подвесить на шнур груз массой 2 кг и включить метроном с частотой 60 ударов в 60 с (1 мин).

4. Обследуемый начинает поднимать груз в заданном ритме до полного утомления.

5. Отметить время начала и окончания работы и определить ее продолжительность.

6. По эргограмме определить величину работы, выполненной сгибателем пальца. Для этого определить высоту каждого подъема кривой, полученные величины сложить и умножить на массу груза.

7. После отдыха повторить исследование с грузом массой 3 кг и частотой совершаемых движений 120 в 60 с (1 мин).

Задание 6. Измерение силы мышц человека при помощи кистевого динамометра (динамометрия)

Для работы необходим: кистевой динамометр.

Ход работы. 1. Определить мышечную силу сгибателей пальцев правой и левой руки с помощью кистевого динамометра.

2. Определить силу обеих рук на растяжение.

3. Определить силу разгибателей пальцев после многократных сжатий пружины динамометра.

Источник

РАБОТА 1. Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Изучение физиологии животных предполагает усвоение студентами как теоретических знаний, так и овладение навыками экспериментальной работы. Первые приобретаются в ходе лекций и самостоятельной работы с учебным материалом, вторые – на лабораторных занятиях.

Лабораторное занятие предусматривает самостоятельное выполнение студентами экспериментов и интерпретацию получаемых данных. В результате выполнения экспериментов студенты знакомятся с методиками измерения физиологических величин, в том числе и с теми, которые применяются в спортивной и клинической практике. Анализ итоговых фактических материалов позволит студентам приобретать навыки научного мышления, рационального представления и корректной интерпретации данных.

В настоящем учебном пособии приведены подробные описания экспериментов (по всем разделам физиологии человека и животных), которые студенты выполняют во время лабораторных занятий. Постановка опытов описана в форме инструкций, последовательно излагающих этапы их проведения. В конце каждой работы студенту предлагается сделать вывод, что способствует более успешному усвоению материала.

К каждому разделу предлагаются контрольные вопросы, задачи, тестовые задания, которые облегчают самостоятельную подготовку обучающихся и контроль усвоения материала, а также дополнительный блок информации.

Лабораторные опыты адаптированы к программе факультета биологии и биотехнологии по физиологии человека и животных. Включены как классические, так и новые лабораторные опыты.

Основная и дополнительная литература содержит последние издания по всем разделам курса и помогает получить более полные знания по всем вопросам, решаемым в ходе занятий.

Учебное пособие предназначено для студентов специальностей биология, биотехнология, экология. Оно может быть использовано также в системах послевузовского образования и повышения квалификации преподавателей.

РАЗДЕЛ 1. ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ

Отличительной особенностью высокоспециализированных тканей является способность реагировать на раздражение сложным комплексом физико-химических реакций, называемых возбуждением. Процесс возбуждения связан с наличием в мембране электрически (для Са 2+ и Сl — ) и химически (для Na + и K + ) управляемых каналов, которые могут открываться в ответ на соответствующее раздражение клетки.

Статическая поляризация – наличие разности потенциалов между наружной и внутренней поверхностями клеточной мембраны. В состоянии покоя поверхность клетки всегда электроположительна по отношению к цитоплазме, т.е. поляризована. Эта разность потенциалов, равная

60 мВ, называется потенциалом покоя , или мембранным потенциалом (МП). К факторам, обусловливающим его существование, относятся:

а) наличие К + -Na + трансмембранных градиентов концентрации и градиентов Cl — и Са 2+ ;

б) высокая избирательная проницаемость мембраны для К + , связанная с наличием в ней постоянно открытых в состоянии покоя калиевых каналов. В то же время проницаемость мембраны для Na + в состоянии покоя незначительна. В связи с этим постоянный поток К + из цитоплазмы создает относительный дефицит положительных зарядов на внутренней поверхности и избыток их на наружной поверхности клетки. Токи, регистрируемые в состоянии статической поляризации, называются токами покоя, или калиевыми токами;

в) работа Na + -K + -ATФазных насосов, поддерживающих постоянные ионные градиенты концентрации. Деполяризация – сдвиг МП в сторону его уменьшения. При изменении проницаемости клеточной мембраны под действием раздражения открываются «быстрые» натриевые каналы, вследствие чего Na + лавинообразно поступает в клетку. Одновременно в ряде случаев активируются и «медленные» каналы для Са 2+ . Переход положительно заряженных ионов в клетку вызывает уменьшение положительного заряда на ее наружной поверхности и увеличение его в цитоплазме. В результате этого сокращается трансмембранная разность потенциалов, значение МП падает до 0, а затем по мере дальнейшего поступления Na + в клетку происходит перезарядка мембраны и инверсия ее заряда (поверхность становится электроотрицательной по отношению к цитоплазме) – возникает потенциал действия (ПД). Электрографическим проявлением деполяризации является спайк, или пиковый потенциал.

Необходимо отметить, что деполяризация может быть как вызванной (при наличии внешнего стимула), так и спонтанной, обусловленной способностью некоторых видов клеток самовозбуждаться. Причиной такого самовозбуждения являются метаболические обменные процессы в самих клетках.

Величина, или степень деполяризации и ее скорость зависят, помимо свойств самой возбудимой ткани, от частоты и силы раздражения. Для количественной характеристики степени деполяризации пользуются понятием «порог раздражения» — это минимальная сила, способная вызвать специфическую реакцию возбудимой ткани. При действии слабых, подпороговых раздражителей деполяризации не возникает или она слабо выражена (неполная, локальная, или частичная деполяризация). В результате действия пороговых и надпороговых раздражителей развивается полная деполяризация с возникновением ПД.

В норме деполяризация длится недолго, так как в самой мембране имеются механизмы, ограничивающие этот процесс. Во время деполяризации, когда переносимый ионами Na + положительный заряд достигает некоторого порогового значения, в сенсоре напряжения ионных каналов возникает ток смещения, который «захлопывает» ворота и «запирает» (инактивирует) канал, прекращая тем самым дальнейшее поступление Na + в цитоплазму. Канал «закрыт» (инактивирован) вплоть до восстановления исходного уровня МП.

Реполяризация – восстановление исходного уровня МП. Главными факторами, вызывающими реполяризацию мембраны и способствующими восстановлению исходных Na + -К + -градиентов концентрации, являются процессы активного ионного транспорта. Электрографическим проявлением реполяризации является отрицательный следовой потенциал.

Гиперполяризация – увеличение уровня МП. Вслед за восстановлением исходного значения МП (реполяризация) происходит его кратковременное увеличение по сравнению с уровнем покоя, обусловленное повышением проницаемости калиевых каналов и каналов для Cl — . В связи с этим поверхность мембраны приобретает избыточный по сравнению с нормой положительный заряд, а уровень МП становится несколько выше исходного. Электрографическим проявлением гиперполяризации является положительный следовой потенциал. На этом заканчивается одиночный цикл возбуждения.

Изменение возбудимости в различные фазы одиночного цикла возбуждения. Если принять уровень возбудимости в условиях физиологического покоя за норму, то в ходе развития одиночного цикла возбуждения можно наблюдать ее циклические колебания. Так, в период развития начальной деполяризации на очень короткое время возбудимость незначительно повышается по сравнению с исходной. Во время развития полной деполяризации и инверсии заряда возбудимость падает до 0. Время, в течение которого отсутствует возбудимость, называется периодом абсолютной рефрактерности. В это время даже очень сильный раздражитель не может вызвать возбуждение ткани.

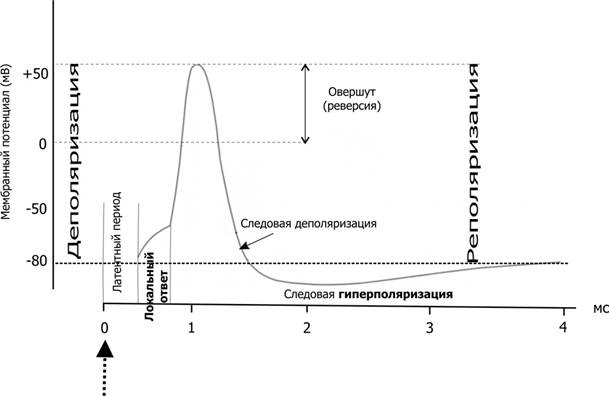

Рис.1 Изменения мембранного потенциала и потенциал действия Вертикальная стрелка в нижней части рисунка — момент появления раздражающего стимула, на отметке –80 мВ — исходный уровень МП.

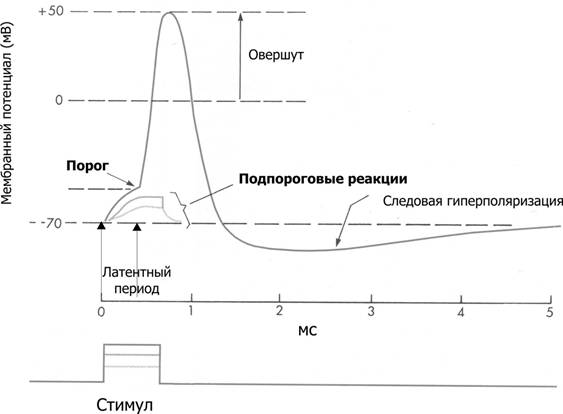

Рис.2 Мембранный потенциал и потенциал действия. На отметке –70 мВ — исходный уровень МП; значение порога показано стрелкой в левой части рисунка, приведены записи подпороговых изменений МП

Изменение возбудимости в различные фазы одиночного цикла возбуждения. Если принять уровень возбудимости в условиях физиологического покоя за норму, то в ходе развития одиночного цикла возбуждения можно наблюдать ее циклические колебания. Так, в период развития начальной деполяризации на очень короткое время возбудимость незначительно повышается по сравнению с исходной. Во время развития полной деполяризации и инверсии заряда возбудимость падает до 0. Время, в течение которого отсутствует возбудимость, называется периодом абсолютной рефрактерности. В это время даже очень сильный раздражитель не может вызвать возбуждение ткани. Фармакологические вещества, увеличивающие время деполяризации и соответственно период абсолютной рефрактерности ткани, вызывают торможение физиологической деятельности. И наоборот, вещества, уменьшающие время деполяризации, оказывают возбуждающее физиологическое действие.

В фазе восстановления МП возбудимость также начинает восстанавливаться, но она еще ниже исходного уровня. Время восстановления ее от 0 до исходной величины называется периодом первичной относительной рефрактерности. Ткань может ответить возбуждением только на сильные, надпороговые, раздражения.

Вслед за периодом относительной рефрактерности наступает короткий период экзальтации – повышенной (по сравнению с исходной) возбудимости. По времени он соответствует процессу реполяризации.

Заключительный этап одиночного цикла возбуждения – повторное снижение возбудимости ниже исходного уровня (но не до 0), называемое периодом вторичной относительной рефрактерности. Он совпадает с развитием гиперполяризации мембраны. Фармакологические вещества, усиливающие гиперполяризацию мембраны, вызывают ослабление физиологической деятельности (гиперполяризационное торможение). Возбуждение может возникнуть только в том случае, если сила раздражения значительно превысит пороговую. После этого возбудимость восстанавливается, и клетка готова к осуществлению следующего цикла возбуждения.

Вопросы для самоподготовки. 1. Критерии оценки функционального состояния ткани. Определение понятий: возбудимость, порог возбуждения, функциональная лабильность. 2. Основные физиологические состояния биологической мембраны. 3. Электрофизиологическая характеристика статической поляризации. Потенциал покоя. 4 Электрофизиологическая характеристика деполяризации. Потенциал действия. 5. Электрофизиологическая характеристика реполяризации и гиперполяризации. Следовые потенциалы.

РАБОТА 1. Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки

Нервно-мышечный препарат является универсальным для исследования функций скелетных мышц и нервов, классическим нервно-мышечным препаратом считают икроножную мышцу и седалищный нерв, который ее иннервирует. Работа выполняется на обездвиженной лягушке.

Способы обездвиживания лягушки. Одним из способов обездвиживания лягушки является наркотизация. В качестве наркотического вещества чаще всего используют эфир. Обездвижить лягушку можно также путем введения в подкожный лимфатический мешок миорелаксантов, которые нарушают передачу возбуждения с нерва на мышцу, в связи с чем возникает расслабление скелетных мышц.

Чаще всего обездвиживание лягушки производят путем разрушения спинного и головного мозга. Разрушение ЦНС производят двумя способами – с сохранением головы и путем декапитации. В обоих случаях лягушку завертывают в марлевую салфетку так, чтобы передние лапки оказались прижатыми к туловищу, а задние находились в вытянутом состоянии. При первом способе обездвиживания лягушку держат в левой руке, указательным пальцем которой сгибают голову лягушки так, чтобы между головой и позвоночником образовался некоторый угол. Препаровальной иглой с небольшим нажимом проводят по средней линии головы сверху вниз пока игла не попадет в небольшую ямку – субокципитальное отверстие. Проколов кожу и мембрану в этом месте, иглу вводят на 1-2 мм в полость черепа и несколькими движениями разрушают головной мозг. Слегка извлекая иглу, направляют ее в позвоночный канал и вращательными движениями разрушают спинной мозг. Критерием разрушения является полная релаксация (расслабление) всех групп мышц и отсутствие защитных двигательных рефлексов на пощипывание кожи.

Декапитацию производят введением одной бранши ножниц в ротовую полость и отсечением челюсти и переднего отдела мозга. Разрез должен пройти сразу же за глазными буграми. В открывшийся позвоночный канал вводят препаровальную иглу и разрушают спинной мозг.

Для работы необходимо: препаровальный набор инструментов, лоток, салфетки, операционный столик, раствор Рингера, лягушка

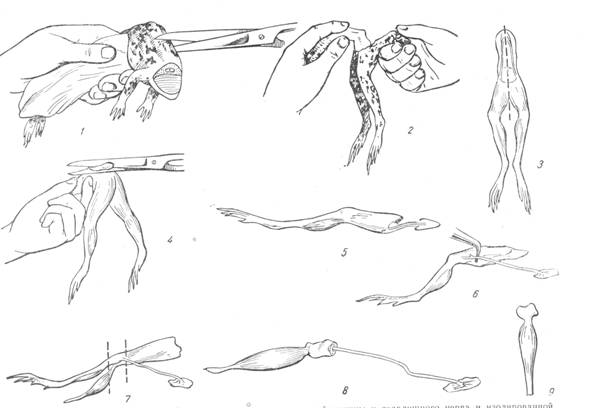

Ход работы. Обездвиженной лягушке перерезать позвоночник с окружающими его тканями на 1-1,5 см выше копчика (рис.3).В руке должны остаться задние лапки с тазовой костью и небольшим отделом позвоночного столба. Захватив край кожи пинцетом, снять кожу с лапок. Удалить внутренности. Получают препарат задних лапок лягушки. Вырезать копчик (уростиль). Для этого, держа препарат так, чтобы лапки висели вниз под прямым углом к позвоночнику, вырезают копчиковую кость, которая при таком положении препарата выдается кверху. Перевернуть препарат на

Рис.3. Приготовление нервно-мышечного препарата икроножной мышцв и седалищного

нерва и изолированной икроножной мышцы.

вентральную поверхность и разрезать позвоночник и лонное сращение на две половины (не повредить нервные стволы крестцового сплетения) с тем. Чтобы отделить лапки друг от друга. Получают препараты двух задних лапок.

Следующим этапом является препаровка икроножной мышцы и седалищного нерва. Под ахиллово сухожилие икроножной мышцы подвести лигатуру и перевязать. Затем дистальнее этого места перерезать. Подняв за лигатуру мышцу, отпрепаровывают ее от окружающих тканей. Перерезать берцовую кость ниже коленного сустава, а бедренную – выше его.

Для препаровки седалищного нерва перевернуть препарат дорсальной поверхностью кверху. Стеклянным крючком отодвинуть кверху двуглавую мышцу, а книзу – полуперепончатую. После разрыва фасций между ними обнажается борозда, в которой проходит седалищный нерв. С помощью стеклянных крючков препарируют нерв на всем протяжении до коленного сустава и до позвоночника, оставляя кусочек позвоночника в соединении с нервом. Получают нервно-мышечный препарат.

Следует помнить, что при небрежном приготовлении препарата (прикосновение к нерву руками или металлическим предметом, натяжение, подсыхание, механическое повреждение) он быстро теряет активность Необходимо часто увлажнять препарат раствором Рингера.

Рекомендации к оформлению работы. Зарисовать основные этапы приготовления нервно-мышечного препарата лягушки.

Дата добавления: 2018-02-28 ; просмотров: 2902 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник