- Прыжки в длину. Виды и особенности. Упражнения и безопасность

- Прыжки в длину и их история

- В первой половине 20 в. возникла техника выполнения прыжка с прогибом. Первым его выполнил финский спортсмен В. Туулос. Одно время применялось сальто, однако высокий риск получения травмы заставил отказаться от него. Сегодня сальто в прыжках в длину запрещено.

- Виды прыжков в длину

- Техника прыжков

- Основы техники прыжков [ править | править код ]

Прыжки в длину. Виды и особенности. Упражнения и безопасность

Прыжки в длину — дисциплина, входящая в программу тренировок и состязаний по легкой атлетике и имеющая официальный Олимпийский статус. В ней принимают участие и мужчины, и женщины.

Прыжки в длину и их история

Прыжки стали олимпийским видом спорта еще в эпоху античности. Они входили в состав пентатлона — спортивного пятиборья древних греков. Однако техника их выполнения отличалась от той, что применяется в наши дни. Атлеты прыгали, держа в руках гантели по 1,5-4,5 кг. Отталкиваясь, приводили руки и ноги в параллельное друг другу положение. До приземления гантели отбрасывались назад, что удлиняло полет. Приземлялись прыгуны в 6-метровую яму, заполненную песком. Дальность прыжка была менее важна, чем стиль исполнения, поэтому сведений о том, на какую длину мог прыгнуть древнегреческий спортсмен, не имеется.

При раскопках древнегреческой Олимпии в 1937–1941 гг. был обнаружен стадион со специально выделенной зоной для выполнения прыжков в длину, рассчитанной на 20 участников. Имелись и 2 возвышения: для атлета и музыканта, ведь игра на флейте была обязательной составляющей соревнований тех времен.

Видоизменяться прыжки в длину стали в 19 в. С этих же пор ведет отсчет и история разнообразных спортивных рекордов в этой области. Поначалу прыжки выполнялись с согнутыми ногами, а затем появились и другие способы, позволяющие увеличить дальность. Одним из таких способов стало перешагивание до отталкивания, напоминающее современные «ножницы».

В первой половине 20 в. возникла техника выполнения прыжка с прогибом. Первым его выполнил финский спортсмен В. Туулос. Одно время применялось сальто, однако высокий риск получения травмы заставил отказаться от него. Сегодня сальто в прыжках в длину запрещено.

Виды прыжков в длину

В настоящее время на тренировках и состязаниях используются 4 основные техники прыжка:

- «В шаге».

- «Прогнувшись».

- «Ножницы».

- «С места».

«В шаге»

Такие прыжки в длину — старейшие в истории. Именно с нее начинается обучение данной дисциплине.

Выполняется прыжок следующим образом:

- После отталкивания ноги атлета принимают положение шага.

- Приземление происходит на маховую ногу, к ней подтягивается толчковая, а туловище слегка наклоняется вперед.

- Перед соприкосновением с песком прыгун сгибает колени, а руки выводит перед собой.

- Ноги выпрямляются и выбрасываются вперед, одновременно руки опускаются вниз и отводятся назад.

Освоению техники «в шаге» предшествует общая прыжковая подготовка, а также обучение бегу на короткие дистанции.

«Прогнувшись»

Такие прыжки в длину технически сложнее предыдущих, поэтому прежде, чем приступить к их освоению, требуется достичь определенного уровня подготовки. Особенно распространена техника «прогнувшись» среди спортсменок.

Суть ее в следующем:

- Оттолкнувшись, атлет принимает положение «в шаге», при этом корпус направлен вперед, а толчковая нога находится сзади и не сгибается.

- Согнутая маховая нога выносится вперед бедром, руки сгибаются и устремляются вверх.

- Маховая конечность опускается вниз и одновременно с толчковой отводится назад, а корпус прогибается в пояснице.

- Колени сгибаются и подтягиваются к груди спортсмена, а затем ноги резко выравниваются, руки отводятся за спину.

- При опускании на песок ноги сгибаются, а руки разводятся в стороны.

«Ножницы»

Данная техника предполагает наличие у спортсмена силовых и скоростных навыков. В прыжке прыгун продолжает выполнять движения ногами, как при беге. Так, при длине прыжка 8 м в воздухе атлет совершает 3,5 шага.

Выглядит это так:

- После отталкивания принимается положение «в шаге».

- Маховая нога выпрямляется и устремляется вниз, затем сгибается и уходит назад.

- Одновременно сгибается толчковая нога и направляется вперед.

- Толчковая нога устремляется вниз, а рука с ее стороны поднимается вверх и выводится вперед.

- Маховая нога направляется вперед, а рука с ее стороны — вперед и в сторону.

- Перед приземлением обе ноги сгибаются и поднимаются к груди, а затем с силой выпрямляются и выводятся вперед.

«С места»

Для выполнения прыжка спортсмен занимает исходное положение у линии старта. Выпрямляет спину и плечи; руки, не сгибая, отводит назад; ноги располагает на уровне плеч.

Прыжок производится следующим образом:

- Руки и ноги немного сгибаются.

- При отталкивании руки резко выводятся вперед.

- Подтягиваются и выпрямляются ноги, спортсмен отталкивается и отрывает стопы от поверхности.

- В полете колени поднимаются к груди, корпус выпрямляется, руки опускаются, стопы устремляются вперед.

- При приземлении руки резко выводятся вперед, ноги сгибаются в коленях.

Фазы прыжка

Независимо от используемой техники прыжки в длину имеют 4 одинаковые фазы:

- Разбег. Предназначен для того, чтобы набрать необходимую скорость перед тем, как оттолкнуться от планки. Для мужчин зона разбега имеет длину 35-45 м., для женщин и юных спортсменов — 25-35 м. По мере ускорения корпус выравнивается так, чтобы последний шаг был выполнен в полностью вертикальном положении. Шаги при беге должны быть одинаковой длины — это позволит правильно поставить ногу на планку. Собственный ритм при разбеге вырабатывается у атлета в результате тренировок.

Дорожка для разбега размечается двумя контрольными линиями, последняя из них делается на расстоянии 6 шагов до планки. Главное при отталкивании — не потерять скорость, для чего предпоследний шаг делается более длинным, а последний — более коротким.

- Отталкивание. До выполнения толчка спортсмен ставит почти прямую ногу на планку, притормаживает, напрягая мускулатуру, а затем отталкивается. При этом маховая нога сгибается, а руки выполняют мах вперед. При этом чем сильнее мах, тем мощнее отталкивание. Туловище при осуществлении толчка выравнивается и чуть отклоняется назад — это помогает принять оптимальную позицию при приземлении.

- Полет. Находясь в воздухе, атлет уже не может каким-либо образом повлиять на траекторию своего движения. Здесь его задача — удержать баланс и грамотно приземлиться. Баланс обеспечивается при условии, что корпус атлета отклоняется назад (без прогиба в пояснице), а ноги выполняют шаг в воздухе. До достижения наивысшей точки прыжка корпус полностью выравнивается, чтобы спортсмен смог заблаговременно перед приземлением поднять ноги.

- Приземление. Чтобы удлинить прыжок, перед соприкосновением с песком прыгун выпрямляет тело, а ноги направляет вниз.

Как оцениваются прыжки в длину

На состязаниях судьи присуждают прыгунам баллы по трем критериям:

- Скорость разбега.

- Сила отталкивания.

- Точность посадки.

На дальность прыжка влияют, прежде всего, первые два показателя. Чем больше ускорение и мощнее толчок, тем продолжительнее полет и, соответственно, приземление происходит в более удаленной точке. Такие навыки приобретаются в результате тренировок ног, в том числе приседаниями, прыжками с утяжелением, а также через препятствия, бегом на короткие дистанции и запрыгиванием на какие-либо поверхности, расположенные вертикально.

Правила безопасных прыжков

При организации состязаний и обустройстве зон для выполнения прыжков в длину большое внимание уделяется безопасности, ведь несоблюдение определенных правил может стать причиной получения атлетом увечья. Наиболее частыми являются растяжения, вывихи, ушибы.

Поэтому в обязательном порядке производятся следующие действия:

- Проверяется глубина ямы, а также качество песка (достаточно ли он рыхлый, нет ли в нем посторонних предметов — камней, осколков и т.п.).

- На стадионах места финиша располагают на достаточном удалении от ямы, чтобы в зоне разбега не могло оказаться случайных людей.

- Яма размещается подальше от стен и различных опор.

- Спортсмены допускаются к прыжкам только после разминки.

Также во избежание неприятностей необходимо четко соблюдать технику прыжков.

Прыжки в длину — древнейший вид спорта, техника которого видоизменялась и совершенствовалась столетиями. Для достижения максимальных результатов на состязаниях, прыгуны должны в совершенстве владеть этой техникой, знать правила безопасности и постоянно развивать силу ног при помощи специальных упражнений.

Источник

Техника прыжков

Основы техники прыжков [ править | править код ]

Легкоатлетические прыжки относятся к упражнениям со смешанной циклически-ациклической структурой. Освоение техники этих упражнений содержит ряд переходных фаз, связывающих ее отдельные части. Сложность этих фаз в том, что в них происходит переключение координации движений с изменением их структуры и перераспределением скорости и усилий. Особенно трудной по характеру переключений и техническому выполнению является фаза перехода от разбега к отталкиванию. В ней заключается динамическая и техническая основы, обусловливающие достижение высоких спортивных результатов. Поэтому главной проблемой во всех прыжках является техническое решение двигательной задачи — в эффективном использовании горизонтальной скорости перемещения прыгуна и мощности отталкивания, т. е. необходимости сообщить телу спортсмена наибольшую начальную скорость вылета под оптимальным углом.

По характеру проявления двигательных качеств легкоатлетические прыжки относятся к упражнениям с преимущественным проявлением скоростно-силовых качеств, которые определяются как способность к проявлению больших величин силы в наименьший промежуток времени.

По направлению движения легкоатлетические прыжки делят на горизонтальные и через вертикальные препятствия. Определение наиболее эффективной техники прыжков объясняется необходимостью достижения наибольшей высоты или длины полета ОЦМТ спортсмена.

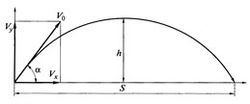

Дальность и высота полета тела зависят от начальной скорости и угла вылета и определяются по формулам:

где S — дальность полёта ОЦМТ; h — высота полета ОЦМТ (без учета его высоты в момент отталкивания и приземления); V0 — начальная скорость вылета ОЦМТ; а —угoл вылета ОЦМТ; g — ускорение свободного падения.

На Рис. 1 представлен график определения начальной скорости вылета в прыжках.

Начальная скорость вылета определяется горизонтальной (Vx) и вертикальной (Vy) составляющими, которые зависят от скорости разбега, угла постановки ноги на отталкивание, величины мышечных усилий и времени их действия в отталкивании.

Угол вылета образуется вектором начальной скорости вылета и линией горизонта. Как известно, максимальная дальность полета тела под углом к горизонту достигается при угле вылета равном 45° (при любой начальной скорости и без учета сопротивления воздуха). Однако при прыжках с разбега прыгун не может перевести свое тело в полет под углом 45°, так как для этого необходимо равенство горизонтальной и вертикальной составляющих. Анализ современной техники прыжков в длину свидетельствует о ведущей роли начальной скорости полета, которая определяется скоростью разбега. Оптимальный угол вылета в прыжках в длину составляет 18—21°. Максимальная высота полета тела достигается при угле вылета равном 90° (при любой начальной скорости и без учета сопротивления воздуха). Однако при прыжках без разбега величины проявления силы в отталкивании значительно ниже. В современных прыжках в высоту угол вылета составляет 50—60°.

Таким образом, основной проблемой во всех прыжках является техническое решение двигательной задачи, заключающейся в эффективном использовании горизонтальной скорости перемещения прыгуна и мощности отталкивания, т. е. необходимости придать телу спортсмена наибольшую начальную скорость вылета под оптимальным углом.

Определенное влияние на дальность полета оказывают скорость и направление ветра, Рекорды в прыжках в длину и тройном прыжке фиксируются при скорости ветра не более 2 м/с.

При описании техники легкоатлетических прыжков выделяют следующие части: разбег, отталкивание, полет, приземление.

В разбеге решаются следующие задачи:

- набрать оптимальную горизонтальную скорость;

- обеспечить положение туловища для эффективного выполнения отталкивания.

В прыжках в длину, тройном прыжке и с шестом необходимо стремиться к достижению максимально контролируемой скорости. При этом в первых двух прыжках на последних метрах скорость разбега спортсмена составляет около 11 м/с. Разбег выполняется прямолинейно, его длина — 21 — 24 беговых шага (40 м). В прыжках в высоту разбег выполняется прямолинейно (способ «перешагивание») или дугообразно (способ «фосбери»), скорость оптимальная, у квалифицированных спортсменов — 7,5 — 8 м/с; длина разбега — 9—11 беговых шагов.

Разбег имеет циклическую структуру до начала подготовки к отталкиванию, когда движения прыгуна несколько изменяются. Ритм разбега должен быть постоянным, т. е. не изменяться от попытки к попытке. В прыжках всегда нужно точно попадать на место отталкивания, поэтому важно сохранять стандартность разбега при изменяющихся условиях его выполнения (ветер, различные покрытия, температура воздуха и др.).

Важной частью разбега является подготовка к отталкиванию, которая происходит на последних шагах разбега. Во время опоры на маховой ноге происходит некоторое понижение ОЦМТ, что выражается в некотором увеличении угла сгибания ноги в коленном суставе в фазе опоры. Туловище в прыжке в длину и тройном прыжке занимает вертикальное положение, в прыжках в высоту несколько отклоняется назад до 10°. Между последними шагами разбега и отталкиванием не должно быть остановки, замедления движений, потери скорости.

Отталкивание — основная часть прыжка: здесь решается задача сообщить телу максимальную начальную скорость вылета, создать оптимальный угол вылета.

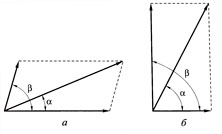

Угловые параметры, характеризующие отталкивание, представлены в табл. 1 и на рис. 2. К ним относятся:

- угол постановки — угол между осью толчковой ноги, проведенной через ОЦМТ (условно основание кости бедра) и точку соприкосновения ноги с грунтом, и горизонталью;

- угол амортизации-ferri угол в коленном суставе толчковой ноги в момент наибольшего сгибания;

- угол отталкивания — угол между осью толчковой ноги и горизонталью в момент отрыва ноги от грунта.

Нога ставится на отталкивание быстро, почти выпрямленная в коленном и тазобедренном суставах, сверху на всю стопу, мышцы должны быть напряжены. В момент постановки толчковая нога испытывает нагрузку в несколько раз превышающую вес тела прыгуна. В первой части отталкивания сила давления на опору увеличивается, нога сгибается, мышцы работают в уступающем режиме. Во второй части отталкивания происходит разгибание толчковой ноги в тазобедренном, коленном суставах и подошвенное сгибание в голеностопном, мышцы работают в преодолевающем режиме. Выпрямление ноги в суставах происходит в определенной последовательности: вначале начинают разгибаться тазобедренные суставы, затем коленные, заканчивается отталкивание подошвенным сгибанием голеностопного сустава. В работу вначале включаются более крупные и медленные мышцы, затем более мелкие и быстрые. Они включаются в работу последовательно, а заканчивают сокращаться одновременно. При этом чем короче и быстрее будет сгибание и растягивание мышц в фазе амортизации (в оптимальных пределах), тем сильнее и быстрее будет их сокращение.

Таблица 1. Угловые параметры отталкивания

Прыжок в высоту

Угол постановки, град.

Угол амортизации, град.

Угол отталкивания, град.

Большое значение имеет работа в отталкивании маховых звеньев: рук и маховой ноги. Совместно с весом тела они нагружают мышцы толчковой ноги и этим увеличивают их напряжение и продолжительность сокращения. Как только взмах замедляется, нагрузка на мышцы толчковой ноги резко уменьшается, чем обеспечивается более быстрое и мощное окончание их сокращения. Мах выпрямленными конечностями требует больших мышечных усилий, выполняется медленнее, чем согнутыми, что не выгодно для отталкивания.

В прыжках в длину туловище при отталкивании занимает вертикальное положение. В прыжках в высоту в момент постановки толчковой ноги оно несколько отклонено назад, не более чем на 10°, а в момент окончания отталкивания должно быть вертикально, составляя с толчковой ногой одну линию.

Таким образом, эффективность отталкивания зависит от ряда условий: величины мышечных усилий толчковой ноги, времени их проявления, амплитуды, слитности и одновременности маховых усилий, волевых усилий и умения концентрировать усилия на отталкивании, координации движений.

Полет в прыжках характеризуется параболической формой траектории ОЦМТ прыгуна. В полете прыгун движется по инерции и под действием силы тяжести; в первой половине полета он равнозамедленно поднимается, во второй — равноускоренно падает. В полете никакие внутренние силы прыгуна не могут изменить траекторию движения ОЦМТ. Движениями в полете прыгун может только изменить расположение частей тела относительно ОЦМТ. При этом изменение положения одних частей тела вызывает противоположные изменения в других.

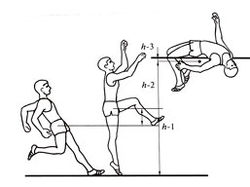

В прыжках в высоту в полетной фазе решается задача эффективной реализации набранной высоты взлета.

Результат в прыжках в высоту состоит из трех основных вертикальных составляющих (Рис. 3):

h-1 — высота расположения ОЦМТ в момент отрыва от опоры; h-2 — вертикальное перемещение ОЦМТ после отрыва от опоры; h-3 — эффективность перехода планки, расстояние между максимальной высотой взлета (h-1 + h-2) и планкой.

- Величина h-1 определяется ростом прыгуна, длиной ног, расположением маховых звеньев тела в момент окончания отталкивания.

- Величина h-2 определяется начальной скоростью и утлом вылета, о чем подробно было сказано выше.

- Величина h-3 зависит от расположения отдельных частей тела прыгуна относительно ОЦМТ в полете. Желание уменьшить эту составляющую являлось движущей силой эволюции техники в прыжках в высоту. Так, расстояние между ОЦМТ и планкой при прыжках способом «перешагивание» составляет 10—15 см. При прыжках способом «фосбери» у некоторых высококвалифицированных спортсменов эта составляющая равна 0. Таким образом, действия прыгуна в высоту в полете оказывают непосредственное влияние на результат — преодоление планки на возможно большей высоте.

В горизонтальных прыжках в полетной фазе решаются задачи сохранения равновесия и принятия положения («группировки») для эффективного выполнения приземления. В силу превышения точки вылета ОЦМТ над точкой его приземления нисходящая часть траектории полета является более крутой. Для предотвращения вращения вперед после отталкивания прыгун должен вывести таз вперед и слегка отклонить туловище, немного выпрямить маховую ногу вперед, а затем опустить вниз.

Выбор способа движений в полете определяется индивидуальными возможностями прыгуна. Для новичков способ «согнув ноги» является самым доступным, помогает быстрее овладеть равновесием, вынесением ног и удержанием стоп перед приземлением.

Выполнение группировки начинается с движения бедер вперед, высокого поднимания коленей и небольшого наклона туловища вперед. Ведущим в этом движении должен быть подъем ног, а не наклон туловища. Преждевременный наклон вперед ограничивает возможность подъема коленей и приводит к раннему опусканию ног. Руки должны быть слегка согнуты в локтевых суставах и двигаться вперед, а затем вниз и назад. Опускание рук можно отнести к компенсаторным движениям, за счет которых остальные части тела поднимаются вверх относительно ОЦМТ, что позволяет приземлиться несколько дальше. Если бы прыгун поднял руки, то это вызвало бы опускание ног и, соответственно, раннее приземление.

Роль приземления в разных прыжках неодинакова. Так, в вертикальных прыжках главной задачей является обеспечение безопасности. При проведении занятий и соревнований должно быть организовано место приземления, соответствующее требованиям проведения соревнований.

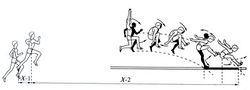

В горизонтальных прыжках (в длину) правильная подготовка и выполнение приземления позволяют улучшить результат, который складывается из трех основных горизонтальных составляющих (Рис. 4):

- Х-1 — расстояние между стопой толчковой ноги и проекцией ОЦМТ в момент окончания отталкивания;

- Х-2 — дальность полета ОЦМТ;

- Х-3 — расстояние между ближним к месту отталкивания следом на песке и проекцией ОЦМТ в момент касания стопами песка.

- Величина X-1 зависит от угла отталкивания и составляет около 3,5 % результата.

- Величина Х-2 определяется начальной скоростью и углом вылета, о чем подробно было сказано выше, и составляет около 88,5 % результата.

- Величина Х-3 зависит от эффективности действий прыгуна при приземлении и составляет около 8 % результата. Стопы касаются песка несколько ближе, чем траектория полета ОЦМТ. Завершается группировка выпрямлением ног и тела с продвижением таза вперед. После касания песка ноги быстро сгибаются в коленных суставах, таз проходит вперед. При полном использовании траектории полета прыгун опускается на ягодицы за следами от приземления пяток.

Безопасность приземления в прыжках в длину обеспечивается приземлением под углом к плоскости песка, а также за счет амортизационного сгибания ног в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах при нарастающем напряжении мышц.

Источник