Способы развития коммуникативной компетентности

Процесс совершенствования коммуникативной компетентности нельзя отрывать от общего развития личности. Средства регуляции коммуникативных актов есть неотъемлемая часть человеческой культуры, их присвоение и обогащение происходит по тем же законам, что и освоение и приумножение культурного наследия в целом. Общество не только ставит перед индивидом проблемы (в том числе и коммуникативные), но и предоставляет возможность научиться их решать.

Мы приобретаем коммуникативный опыт не только при непосредственном взаимодействии с другими людьми. Из литературы, кинофильмов, других каналов массовой коммуникации человек получает сведения о характере коммуникативных ситуаций, проблемах межличностного взаимодействия и способах их решения. Разработанные специалистами программы формирования и развития коммуникативного потенциала личности, сколь бы ни были они совершенны, не могут заменить «естественного» приобщения индивида к коммуникативной культуре общества. Целью таких программ должна быть не столько замена «естественного» опыта другим, более эффективным, сколько организация, точнее, помощь в самоорганизации наиболее эффективных способов освоения богатства коммуникативной культуры.

Осваивая сферу общения, человек черпает из культурной среды средства анализа коммуникативных ситуаций в виде словесных и зрительных форм, как символических, так и образных, что дает ему возможность проводить членение и повторный синтез, а также классификацию эпизодов социального взаимодействия. Разумеется, при освоении «языка» сферы общения могут складываться и неадекватные познавательные структуры, ответственные за ориентировку коммуникативных действий. Чаще всего это происходит при однобоком приобщении человека к специфической субкультуре (субординационное общение на службе и пр.), освоении лишь отдельных слоев культурного богатства, и одно только расширение сферы социальных контактов, включение в новые каналы коммуникации может скорректировать имеющиеся деформации. Свою роль способно сыграть и знакомство с социально-психологической литературой — это обогащает словарь, упорядочивает классификационные средства.

Специальная социально-психологическая помощь требуется лишь в случае, когда возникают трудности в оценке достоверности и действенности осваиваемых средств, связанные с неумением получать и давать равноценную обратную связь. Здесь весьма эффективны формы групповой работы в стиле групп самоанализа и тренинга делового общения, где участники получают возможность перепроверить свои представления о коммуникативных ситуациях путем сравнения мнений всех членов группы.

Немаловажным преимуществом групповых форм работы является и то, что совместными усилиями могут быть выработаны новые средства анализа, достоинством которых будет их явная представленность в процессе их формирования и, следовательно, возможность изначального корректирования. Но самое большое достоинство группового анализа заключается в том, что в группе могут использоваться единые процедуры диагностики и совершенствования системы средств ориентировки коммуникативных действий.

Аналитическое наблюдение разнообразных коммуникативных взаимодействий не только дает возможность тренировать приобретенные навыки общения, но и способствует овладению средствами регуляции собственного коммуникативного поведения. В частности, наблюдая за тем, как общаются другие, можно выявить систему правил, руководствуясь которыми люди организуют свое общение. Наблюдатель может, ориентируясь на исход взаимодействия, понять, какие правила способствуют, а какие препятствуют установлению контакта. Это, в свою очередь, может послужить основой для выработки собственной системы «правил эффективной коммуникации».

В еще большей мере аналитическое наблюдение влияет на формирование системы коммуникативных действий. Здесь, как и в случае с правилами, возникают условия не только для создания представлений о репертуаре техник, но и для оценки их эффективности. Не случайно наблюдение за коммуникативным поведением других людей рекомендуется как хороший способ повышения собственной компетентности.

Важным моментом при формировании коммуникативных навыков является мысленное проигрывание своего поведения в различных ситуациях. Планирование своих действий в уме — показатель нормально протекающего коммуникативного действия. Такое проигрывание в воображении, как правило, непосредственно предваряет реальное исполнение, но может производиться и заблаговременно, а иной раз мысленное проигрывание производится не до, а после завершения коммуникативного действия (чаще всего неудачного). Далеко не всегда воображаемое воплощается в реальность, но создаваемые в нем «поведенческие заготовки» могут реализоваться в других ситуациях. Это позволяет использовать проигрывание в воображении в качестве средства совершенствования коммуникативных навыков («идеаторная тренировка»).

Специальный тренинг, таким образом, — не единственный способ развития компетентности в общении. Для повышения коммуникативного потенциала личности необходимо использовать весь арсенал имеющихся средств.

Успех деловой коммуникации зависит от адекватности установок, понимания своей предметной и межличностной позиции, знания закономерностей различных форм общения и правил поведения в разнообразных ситуациях, умения сформировать тактический план и реализовать его на основе имеющихся социальных навыков. Иными словами, эффективность коммуникации зависит от развитости стратегической, тактической и технической составляющих коммуникативной компетентности. При этом идеалом должно быть не утопическое требование безгрешности каждого телодвижения, а способность корректировать поведение, компенсируя неизбежные промахи и ошибки, а иной раз с успехом их используя или делая из них необходимые выводы на будущее. Компетентность «второго эшелона», включая умение объяснить, оправдать и добиться извинения, не менее важна для обеспечения эффективности, чем умение избегать неловкостей.

В данном контексте хотелось бы подчеркнуть значимость активной личностной позиции вступающего в деловое общение. Высокая коммуникативная компетентность обеспечивает не столько адекватную адаптацию к наличной ситуации общения, сколько способность перестраивать ее на основе понимания.

Понятие тренинга. Социально-психологический тренинг

Термин «тренинг» появился в русскоязычной литературе как калька с английского и употребляется в двух смыслах, широком и узком, вполне адекватно передаваемых словами «подготовка» и «тренировка». В последнее время широкое понимание термина «тренинг» стало более распространенным. Оно включает в себя довольно-таки впечатляющий набор различных способов освоения опыта. Так, С. Стаут в разделе своего руководства, озаглавленном «Методы проведения тренинга», приводит список следующих видов активности: лекция, демонстрация, индивидуальное консультирование, дискуссия, ролевая игра, разбор критических случаев, тренинговые игры, тренинги на базе компьютерных программ, интерактивные видеопрограммы, пособия по тренингам для самостоятельного обучения (использование самоучителя), анализ конкретных ситуаций (кейс-стади), инструктирование на рабочем месте, программированное обучение, работа в проектных группах. Единственное, что на первый взгляд объединяет этот весьма неоднородный набор форм обучения, это наличие некоторой степени структурированности или формальности, не случайно слово «тренинг» часто сопровождается прилагательным «формальный» с целью отличить тренинг от разнообразных форм «стихийного» приобретения опыта.

Понятие тренинга уточняется посредством сопоставления его с понятиями обучения, развития и образования. Что касается соотношения понятий обучения и тренинга, то здесь ситуация представляется наименее сложной. Тренинг рассматривается просто как одна из форм обучения. Не так однозначно сопоставление тренинга и развития. Иногда эти понятия противопоставляются, однако превалирует точка зрения, согласно которой тренинг может быть существенной, хотя и необязательной, частью или этапом формальной программы развития или способствовать развитию в случае, когда речь идет о неформальном понимании развития. Если рассматривать пару тренинг — образование, то эти понятия находятся в более сложных отношениях. Тренинг как метод формальной подготовки предназначен не для замены формального образования, а для его дополнения. Если же понимать тренинг как тренировку, то он является одной из форм образовательной активности и включается в образовательную программу. Именно в этом качестве он преимущественно используется в различных системах послевузовского образования.

Понятие тренинга задается в дефинициях путем указания на его содержание (предмет), цели и методы. Содержание тренинга определяется выделением того, что подлежит развитию или совершенствованию. Как правило, указание на него формулируется как вид и компоненты каких-либо компегеншостей. В качестве компонентов чаще всего упоминаются знания, умения и установки (отношения), но можно встретить и более обширные их списки. Так К.П. Кэмпбелл, помимо стандартной триады, говорит об опыте, навыках, пониманиях, инсайтах и проникновениях в суть дела. Иногда в этом контексте называют деловые и психологические качества.

В качестве целей тренинга называются успешное функционирование и совершенствование в заданной области, адекватное выполнение конкретной задачи и работы, повышение эффективности труда, эффективность работы в конкретной организации. В качестве методов фигурируют приобретение обучающего опыта, обучение или предоставление возможности приобретения опыта, процесс приобретения знаний и умений и, чаще всего, просто «совокупность активных методов» [Бачков, 2001. С. 21].

Предлагая свои дефиниции, те или иные авторы далеко не всегда, точнее весьма редко, раскрывают или обозначают все три компонента понятия «тренинг». Можно проанализировать ряд определении понятия «социально-психологический тренинг», давно и прочно укоренившегося в отечественной психологической литературе, посвященной анализу процессов развития и совершенствования компетентности в общении. Для Л.А. Петровской социально-психологический тренинг — это «практика психологического воздействия, основанная на активных методах групповой работы» [Петровская, 1989. С. 7]. Г.И. Марасанов понимает под социально-психологическим тренингом активные методы практической психологии, а СВ. Петрушин — область групповой практической психологии, ориентированную на развитие социально-психологической компетентности. В «Кратком психологическом словаре» (1985) социально-психологическим тренингом называется «прикладной раздел социальной психологии, представляющий собой совокупность групповых методов формирования умений и навыков самопознания, общения и взаимодействия людей в группе». Мы предлагаем рассматривать социально-психологический тренинг как область практической психологии, ориентированную на использование активных методов групповой психологической работы с целью развития компетентности в общении, или коммуникативной компетентности [Жуков, Петровская, Растянников, 1991. С. 3].

Нетрудно заметить, что при всем многообразии формулировок есть нечто общее, объединяющее все попытки определить понятие «социально-психологический тренинг*. В этом общем выделяются два момента. Во-первых, большинство авторов сходятся на том, что способ работы — это активные методы. Во-вторых, практически во всех приведенных формулировках отсутствует целевая отнесенность. Даже если слово «цель», как в последнем примере, формальным образом и фигурирует в определении, оно не обозначает собственно целеуказания, что не случайно. На эту особенность социально-психологического тренинга еще в 1985 г. обратил внимание Ю.Н. Емельянов: «. строго говоря, СПТ — это только наименование набора тех или иных активных групповых методов, которое не содержит в себе указание на целевое применение и теоретики-методологическую ориентацию» [Емельянов, 1985. С. 4]. Отсутствие четкой целевой отнесенности в дефинициях — это не отражение принципиальной бесцельности данной формы групповой работы, а свидетельство того, что цели тренинга многообразны и альтернативны (последнее обстоятельство не позволяет дать синтетическую или компромиссную формулировку).

Действительно, если обратиться к примерам анализа целей социально-психологического тренинга, можно увидеть, что одновременное преследование всех целей, заявляемых в списках, весьма затруднительно, если вообще возможно. В.Ю. Большаков выделяет три крупных блока целей группового тренинга: психотерапию, обучение и обогащение личности новым опытом [Большаков, 1996. С. 29]. Трудно представить, чтобы в рамках одной тренинговой программы можно было рассчитывать на успех в одновременном достижении хотя бы двух целей из приведенного списка, даже если заменить понятие «психотерапия» на более осторожное — «психокоррекция». Примерно тот же вывод можно сделать, если обратиться к анализу теоретико- методологических ориентации. Сам Емельянов [1985. С. 54, 56] выделял три взаимоисключающих подхода, которые обозначал как дрессуру навыка, осуществление личностных реконструкций и работу по углублению понимания социальных ситуаций. И.В. Бачков [2001. С. 22-23] перечисляет четыре подхода к проведению тренинга, обозначаемые им как четыре парадигмы:

• тренинг как форма дрессуры, где с помощью позитивного или негативного подкрепления формируются желательные поведенческие паттерны;

• тренинг как тренировка, когда происходят формирование и отработка поведенческих навыков и умений;

• тренинг как активное обучение, в котором происходят передача знаний и развитие некоторых навыков и умений;

• тренинг как метод создания условий для самораскрытия участников и самостоятельного поиска ими решения собственных проблем.

Иными словами, в рамках того, что обозначается как социально-психологический тренинг, могут реализовываться почти взаимоисключающие подходы, осуществляемые с не сопряженными между собой целями. Терминологическое неудобство, связанное с употреблением весьма широкого и нечеткого понятия «социально-психологический тренинг», стало ощущаться достаточно давно. Емельянов для обозначения форм работы, нацеленных на совершенствование коммуникативной компетентности, использовал термин «активное социально-психологическое обучение», а вместо понятия «группа тренинга» предпочитал употреблять словосочетание «учебно-тренировочная группа». В 1980-х гг. проявилась тенденция различать социально-психологический тренинг и тренинг делового общения. Последний в связи с принятой в то время практикой использования массированной видеообратной связи нередко называли «видеотренингом делового общения» или просто «видеотренингом». При этом

целевая направленность и теоретико-методологическая ориентация разных видов группового тренинга просматривалась более отчетливо. Для социально-психологического тренинга в качестве целей выступали обогащение личностного опыта (личностный рост) и психокоррекция, а в качестве способа работы — самораскрытие и поиск. В видеотренинге целью было совершенствование умений, а методом — активное обучение и тренировка.

Для обозначения форм работы, связанных с развитием и совершенствованием коммуникативной компетентности, Емельянов в течение ряда лет пользовался и термином «социально-психологический тренинг», и термином «тренинг делового общения». Приведенные выше соображения вынуждают отказаться от этих двух терминов в пользу третьего — «коммуникативный тренинг». Помимо уже рассмотренных обстоятельств важно учесть еще одно. Социально-психологический тренинг по определению является групповой формой работы. Коммуникативная подготовка и тренировка могут осуществляться и в ходе работы с одним, отдельно взятым человеком. Хотя такая практика чаще подпадает под понятие «консультирование», но и в этом случае она почти всегда включает в себя элементы тренинга.

Тренинг как метод совершенствования коммуникативной компетентности

Мы уже говорили, что коммуникативная компетентность, равно как и другие виды компетентности, складывается, развивается и совершенствуется в комплексе не всегда явно дифференцируемых процессов созревания, воспитания, социализации, образования и адаптации.

Среди методов развития коммуникативной компетентности важнейшее место занимает тренинг. Хотя существуют и успешно развиваются другие способы расширения и обогащения коммуникативного опыта, тренинг продолжает оставаться наиболее эффективным способом работы в области совершенствования компетентности в общении. Это признается даже теми специалистами, которые выступают против «засилья тренинга» в программах обучения и развития. Межличностные умения — это то, что не входит в базовое профессиональное образование и не может быть легко освоено на рабочем месте в ходе адаптации. Неудивительно, что при общем снижении удельного веса формальных тренинговых программ в системах организационного обучения коммуникативные тренинги продолжают пользоваться устойчивым спросом. Наиболее востребованными являются тренинги базовых коммуникативных умений и тренинги командообразования.

Для обозначения места коммуникативного тренинга в совокупности путей складывания и совершенствования коммуникативной компетентности воспользуемся «айсберговой» моделью (рис. 1 на с. 253), внеся в нее некоторые необходимые изменения и дополнения (рис. 2).

Коммуникативный тренинг, как явствует из модели, выполняет следующие задачи:

• восполняет дефицит ядерных межличностных умений, не обеспечиваемых современными образовательными учреждениями и институтами социализации;

* способствует формированию некоторых специфических знаний и умений, необходимых для успешного функционирования в конкретной профессиональной и социально-бытовой среде, а именно тех знаний и навыков, освоение которых в ходе стихийной адаптации по каким-либо причинам затруднено.

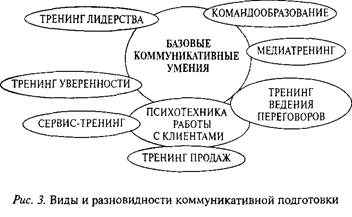

Коммуникативный тренинг и его разновидности

В настоящее время коммуникативный тренинг существует либо в виде отдельной самостоятельной формы (тренинг базовых коммуникативных умений, тренинг межличностных умений), либо в качестве «вложенной формы» в разнообразных тренингах продаж, лидерства, командообразования, ведения совещаний, переговоров, презентаций.

Если говорить о неспециализированном коммуникативном тренинге, то его истоки лежат в Т-группах и тренинге интерперсональной сензитивности. В нашей стране неспециализированный тренинг до 1990-х гг. существовал, как уже было отмечено выше, в основном в двух видах — социально-психологического тренинга и тренинга делового общения. В настоящее время общий, или универсальный, коммуникативный тренинг в чистом виде практикуется несколько реже (по удельному весу), чем специализированные его разновидности. Наиболее популярные формы неспециализированного тренинга — нейролингвистическое программирование (НЛП), тренинг уверенности (ассертивности) и авторские мастер-классы, проводимые преимущественно в рамках системы обучения профессионалов в области тренинга (тренеров и тренинг-менеджеров). В какой-то мере к универсальному виду тренинга тяготеет так называемый бизнес-тренинг, если рассматривать его как интенсивное обучение, нацеленное на развитие неспецифичных для конкретной профессии деловых и психологических качеств, организуемое компаниями для повышения эффективности труда.

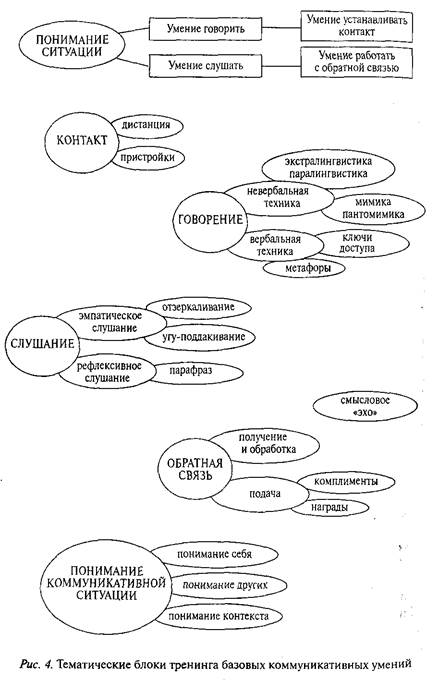

Тренинг базовых коммуникативных умений. Тренинг базовых (ядерных) коммуникативных умений в настоящее время лежит в основе любых разновидностей коммуникативного тренинга. Такое положение дел правомерно рассматривать как временное, поскольку задачи, которые он решает, должны были, в принципе, быть решены в ходе получения базового образования (среднего и высшего). Однако современные системы образования пока не способны справляться с этой задачей. Можно даже предположить, что в течение достаточно продолжительного времени тренинг базовых коммуникативных умений, вместо того чтобы существовать в виде неотъемлемой составной части образовательных программ, будет входить в систему профессиональной коммуникативной подготовки. Этот вид тренинга нацелен на формирование и совершенствование тех компонентов коммуникативной компетентности, которые принято называть метакомпетентностями или ядерными компетентностями. В их перечень входят умения понимать свои интересы и выражать собственную позицию, понимать позицию партнеров по общению, разбираться в особенностях коммуникативной ситуации, говорить и слушать. Среди них стоит выделить группу особо важных умений, связанных с установлением и поддержанием контакта, а также умений работать с обратной связью. Результатом более детального анализа мог бы стать обширный список компетентностей, т.е. знаний, умений и диспозиций, не только обеспечивающих эффективное функционирование индивида в его социальной среде, но и служащих основой для формирования и совершенствования узкоспециализированных компетентностей, таких, как ораторское мастерство, искусство ведения переговоров с террористами, психотерапевтическая беседа, ведение репортажей о спортивных состязаниях, посредничество в межэтнических и межконфессиональных конфликтах, фасилитация группового принятия решений и т.д. и т.п.

Источник