Типы питания Одноклеточных (автотрофный, гетеротрофный (анимальный, сапрофитный), миксотрофный). Пино- и фагоцитоз.

Типы питания Одноклеточных (автотрофный, гетеротрофный (анимальный, сапрофитный), миксотрофный). Пино- и фагоцитоз.

Среди одноклеточных встречаются автотрофы, которые способны к фотосинтезу (одноклеточные жгутиконосцы). Но большая часть простейших — гетеротрофы, питающиеся готовыми органическими веществами. Одним простейшим свойствен анимальный способ питания — питание твердой пищей, другим — сапрофитный способ за счет поглощения растворенных органических соединений.

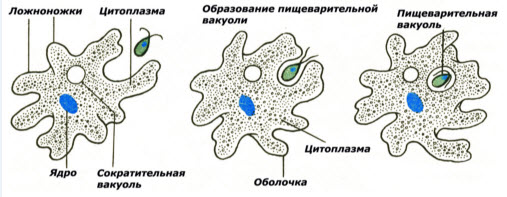

Когда в клетку простейшего поступают оформленные пищевые частицы, вокруг них образуются пищеварительные вакуоли, в которых эти частицы перевариваются. Такой захват частиц клеткой получил название фагоцитоза. При сапрофитном способе питания пищеварительных вакуолей в организме простейших не образуется. Захват клеточной поверхностью растворенных органических веществ называется пиноцитозом.

Небольшое число простейших обладает смешанным (миксотрофным) типом питания. В одних условиях они способны к фотосинтезу, в других — к питанию органическими веществами, т. е., имея в цитоплазме хлорофилловые зерна, они могут образовывать и пищеварительные вакуоли.

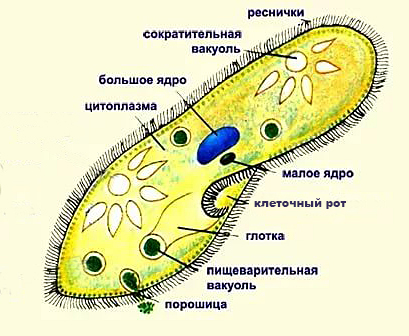

У пресноводных простейших процессы осморегуляции и выделения осуществляются с помощью сократительных вакуолей. У паразитических и морских форм сократительные вакуоли отсутствуют, так как среда, в которой обитают эти животные, и их внутреннее содержимое изотоничны. Выделение продуктов обмена у большинства простейших происходит через поверхность клетки, а также через сократительные вакуоли. Кислород поступает в клетку путем диффузии через клеточную мембрану.

Понятие среды обитания животных (водные и наземные экосистемы), экологическая классификация животных.

Среда обитания — совокупность конкретных абиотических и биотических условий, в которых обитает данная особь, популяция или вид, часть природы, окружающая живые организмы и оказывающая на них прямое или косвенное воздействие.

Факторы среды крайне разнообразны. Различают абиотические, или факторы неживой природы; биотические, или взаимные влияния организмов друг на друга и антропогенные, или все виды воздействия человека на природу.

Абиотические факторы среды— компоненты и явления неживой, неорганической природы, прямо или косвенно воздействующие на живые организмы. Они весьма различны для животных, обитающих в воздушной и водной средах. К этой группе факторов относятся климатические атмосферные, почвенно-грунтовые, рельеф местности.

Климатические факторыиграют важную роль для наземных животных:

Свет для животных он важен не как источник энергии, а как условие для ориентации в пространстве.

Температура оказывает различное влияние на животных, и в первую очередь на животных с непостоянной температурой тела, она определяет возможность их жизни. При повышенной температуре большинство насекомых погибает от перегрева. У животных с непостоянной температурой тела при снижении температуры все физиологические процессы замедляются.

Терморегуляция — совокупность физиологических процессов в организме животных, направленных на поддержание температуры тела

Влажность воздуха влияет на степень испарения воды животным и выведения ее органами выделения.

Почвенно-грунтовые факторы— это различные физические и химические свойства почв. В строении почвенных животных обычно обнаруживается много адаптации к подземному образу жизни..

Рельеф земной поверхностиоказывает влияние на строение, распространение и жизнь животных. У горных животных обычно имеются приспособления к жизни среди скал и камней.

Биотическими фактораминазываются прямые и косвенные воздействия на организмы других живых организмов. Взаимоотношения животных подразделяют намежвидовые и внутривидовые. Межвидовыми называются взаимоотношения особей, принадлежащих к различным видам. Различают такие формы взаимоотношений, как симбиотические, асимбиотические и нейтральные взаимоотношения.

Симбиотические отношения— это совместное существование животных разных видов.

Асимбиотические отношения — взаимоотношения двух или более видов животных, зачастую приводящие к гибели одного из них, или к различным отрицательным для него последствиям.

Хищничество. Этот тип отношений предполагает наличие хищника и жертвы.

Паразитизм — взаимосвязь животных двух видов, когда один организм — паразит — живет в теле или на поверхности тела другого — хозяина, питаясь его тканями и соками или отнимая его пищу (кишечные паразиты) и этим нанося ему вред.

Конкуренция — этот тип отношений возникает в том случае, когда особи одного или разных видов существуют за счет общего ресурса, которого всем не хватает (пища, вода, убежища, удобные места для размножения, запасы минеральных солей и т. п.).

Нейтрализм. В этом случае представители разных видов, обитающие вместе, непосредственно не влияют друг на друга.

Антропогенные факторы— это различные воздействия на животных хозяйственной деятельности человека (вырубка лесов, осушение болот, возведение плотин, выбросы в атмосферу различных химических веществ и пр.).

Экологические классификации основаны на сходных приспособлениях организма в процессе их адаптации к условиям среды.

Классификация по способу передвижения: выделяются организмы, выделяющиеся реактивным путем, и в эту группу попадают самые разнообразные по систематическому положению группы животных, такие как медузы, головоногие моллюски, инфузории, личинки стрекоз. В основу экологических классификаций были положены критерии способ питания, отношение к температуре, влажности, солености среды и давлению.

Классификация по характеру питания: все организмы делятся на автотрофы и гетеротрофы. Гетеротрофы делят на сапрофитов использующие растворы простых органических соединений, сапрофиты и голозои- могут употреблять сложные органические продукты разлагая на менее сложные. Голозои делят на сапрофагов и фитофагов, а так же зоофагов нуждающихся живой пище и некрофагов.

Классификация по способу добывания пищи: среди животных выделяют фильтраторов ( мелкие рачки и моллюск беззубка и млекопитающий кит), пасущиеся формы( жуки листоеды и копытные), собиратели ( дятлы, кроты, землеройки, куриные), охотники на движущуюся добычу( волки, львы, мухи катрин) в данном случае несмотря на разнообразие у них имеется общий ряд черт развитая мускулатура, способность кратковременно развивать большую скорость.

Типы питания Одноклеточных (автотрофный, гетеротрофный (анимальный, сапрофитный), миксотрофный). Пино- и фагоцитоз.

Среди одноклеточных встречаются автотрофы, которые способны к фотосинтезу (одноклеточные жгутиконосцы). Но большая часть простейших — гетеротрофы, питающиеся готовыми органическими веществами. Одним простейшим свойствен анимальный способ питания — питание твердой пищей, другим — сапрофитный способ за счет поглощения растворенных органических соединений.

Когда в клетку простейшего поступают оформленные пищевые частицы, вокруг них образуются пищеварительные вакуоли, в которых эти частицы перевариваются. Такой захват частиц клеткой получил название фагоцитоза. При сапрофитном способе питания пищеварительных вакуолей в организме простейших не образуется. Захват клеточной поверхностью растворенных органических веществ называется пиноцитозом.

Небольшое число простейших обладает смешанным (миксотрофным) типом питания. В одних условиях они способны к фотосинтезу, в других — к питанию органическими веществами, т. е., имея в цитоплазме хлорофилловые зерна, они могут образовывать и пищеварительные вакуоли.

У пресноводных простейших процессы осморегуляции и выделения осуществляются с помощью сократительных вакуолей. У паразитических и морских форм сократительные вакуоли отсутствуют, так как среда, в которой обитают эти животные, и их внутреннее содержимое изотоничны. Выделение продуктов обмена у большинства простейших происходит через поверхность клетки, а также через сократительные вакуоли. Кислород поступает в клетку путем диффузии через клеточную мембрану.

Источник

Способы питания и пищеварения одноклеточных.

По типу питания простейших подразделяют на автотрофов (фотосинтетики), гетеротрофов (сапротрофы, паразиты, хищники) и миксотрофов.

Автотрофные простейшие создают органическое вещество в процессе фотосинтеза, подобно большинству растений. У этих простейших в цитоплазме имеются хроматофоры, сходные по строению с хлоропластами высших растений. В них находится зеленый пигмент хлорофилл, необходимый для фотосинтеза.

Большинство простейших — гетеротрофы. Они питаются готовым органическим веществом, как и все животные. У гетеротрофных простейших в процессе фагоцитоза и пиноцитоза образуются пищеварительные вакуоли. При фагоцитозе клетка простейшего захватывает крупные пищевые частицы — бактерий, одноклеточные водоросли, детрит и т. п. При пиноцитозе захватываются растворенные и воде органические вещества. У разных видов простейших (захват пищи может происходить или в любом месте клетки (как у амебы), или в специализированных участках (как у инфузорий). В пищеварительных вакуолях под действием ферментов происходит переваривание пищи и питательные вещества переносятся через мембрану вакуолей в цитоплазму. Непереваренные остатки пищи путем экзоцитоза выводятся во внешнюю среду. При сапротрофном способе питания пищеварительные вакуоли не образуются, клетки поглощают растворенные органические вещества всей поверхностью тела.

Миксотрофы — это организмы, обладающие смешанным типом питания, т. е. они сочетают автотрофный и гетеротрофный типы питания. Некоторые жгутиконосцы, например эвглены, на свету питаются как растения, а в темноте — как животные. Именно в этой группе организмов и проходит «граница» между растительным и животным миром.

Выделение и осморегуляция. У пресноводных простейших имеются специальные мембранные структуры — сократительные вакуоли, число которых у разных видов варьирует от 1 до 20. Сократительная вакуоль регулярно заполняется жидкостью, которая затем удаляется из клетки.

У большинства простейших выделение продуктов метаболизма происходит через поверхность клетки и частично при опорожнении сократительной вакуоли, если она имеется.

- Характерная черта строения плоских червей. Классификация. Значение.

Тип плоские черви

(Planthelminthes)

Плоские черви — первые трехслойные с двусторонней симметрией древние животные. Обитают в воде. Хищники, питающиеся простейшими, кишечнополостными или паразитирующие животные. Паразитические формы произошли позднее, для них характерна дегенерация некоторых органов — пищеварения, чувств и др. Они обитают в теле двух хозяев — различных животных, животного и человека, а также на теле рыб. Вызывают тяжелые заболевания, отравление, истощение, поражение кровеносной системы. Для этих червей характерны различные приспособления (идиоадаптации) к паразитизму — наличие присосок, крючков, большая плодовитость. Наука о паразитических червях — гельминтология, разработана акад. К. И. Скрябиным и Е.Н.Павловским. Плоские черви — первые трехслойные с двусторонней симметрией древние животные. Обитают в воде. Хищники, питающиеся простейшими, кишечнополостными или паразитирующие животные. Паразитические формы произошли позднее, для них характерна дегенерация некоторых органов — пищеварения, чувств и др. Они обитают в теле двух хозяев — различных животных, животного и человека, а также на теле рыб. Вызывают тяжелые заболевания, отравление, истощение, поражение кровеносной системы. Для этих червей характерны различные приспособления (идиоадаптации) к паразитизму — наличие присосок, крючков, большая плодовитость. Наука о паразитических червях — гельминтология, разработана акад. К. И. Скрябиным и Е.Н.Павловским. |

Тип плоских червей, объединяющий около 13000 видов, представляет собой как бы узел родословного древа животного мира, являясь прародителем ряда групп более высокоорганизованных животных. Плоские черви встречаются в морских и пресных водах, немногие живут в сырой почве, под листьями, во мху. Более 10 000 видов ведут паразитический образ жизни в кишечнике и внутренних органах человека (и животных), вызывая нередко тяжелые заболевания. Своим паразитированием плоские черви представляют интерес с медицинской точки зрения. Область медицинской паразитологии, посвященная изучению червей-паразитов человека и вызываемых ими заболеваний, называется медицинской гельминтологией. Развитие этой науки в большой мере связано с работами крупных советских ученых — академика К. И. Скрябина и академика Е. Н. Павловского.

Источник

Питание одноклеточных

Питание одноклеточных организмов осуществляется путём пиноцитоза и фагоцитоза.

Пиноцитоз (греч. pino — «пью»; kytos — «клетка», «вместилище»), или «клеточное питье», — это поглощение жидкости; фагоцитоз (греч. phagos — «пожиратель»; kytos — «клетка», «вместилище»), или «клеточное заглатывание», — это захват твёрдых оформленных частиц. Фагоцитоз встречается у многих одноклеточных организмов, а пиноцитоз наблюдается преимущественно у жгутиконосцев.

С помощью специальных методов окрашивания клетки можно наблюдать, как постепенно в процессе расщепления пищевых частиц кислое содержимое пищеварительных вакуолей изменяется на нейтральное. Питательные вещества усваиваются клеткой. После окончания процесса в мембранном пузырьке остаётся непереваренная часть пищи. Остаточное тельце встраивается в наружную клеточную мембрану и выталкивает своё содержимое наружу (процесс, похожий на фагоцитоз, но происходящий в обратном направлении).

Одноклеточные обладают способностью отличать различные пищевые частицы. Однако избирательность в поглощении только полезных частиц отсутствует. Например, инфузория-парамеция заглатывает бактерий (полезная пища) наряду с частицами краски (кармин, уголь), пластика (шарики латекса) или металла (железные опилки). Правда, эти частицы захватываются с неодинаковой скоростью.

Некоторые инфузории могут заглатывать пищевые частицы, во много раз превышающие их собственный размер. Например, инфузория Cycloposthium кишечника лошади набрасывается на растительные волокна огромной длины. С усилием она втягивает волокно через специальный клеточный рот, многократно складывая его внутри клетки (рис. 1).

Источник

Bio-Lessons

Образовательный сайт по биологии

Одноклеточные животные (Простейшие)

Простейшие — одноклеточные организмы, строение которых можно изучить только с помощью микроскопа. В клетке такого организма располагается цитоплазма с одним или несколькими ядрами. В настоящее время науке известно около 70 тыс. видов простейших.

Одноклеточные беспозвоночные имеют простое строение, несмотря на это, такие процессы как обмен веществ, процессы пищеварения, дыхания, размножения и движения осуществляются так же как на уровне многоклеточного организма.

Следовательно, эта самостоятельная жизнеспособная клетка — целый живой организм. Одна единственная клетка выполняет у них функции всего организма. Движутся они с помощью ложноножек, жгутиков или ресничек. Обитают в пресной и соленой воде, почве, а также ведут паразитический образ жизни в теле человека и животных. Определенные виды простейших живут колониями.

Впервые одноклеточных рассмотрел под микроскопом голландский ученый Антони ван Левенгук.

Немаловажную роль играют большая численность и широкое распространение простейших в природе. Питаются они бактериями, одноклеточными водорослями или другими простейшими. В свою очередь, сами они служат пищей для множества животных. Особое внимание им уделяется при исследовании периодов возникновения и развития живых организмов на Земле, деталей возникновения мира многоклеточных беспозвоночных.

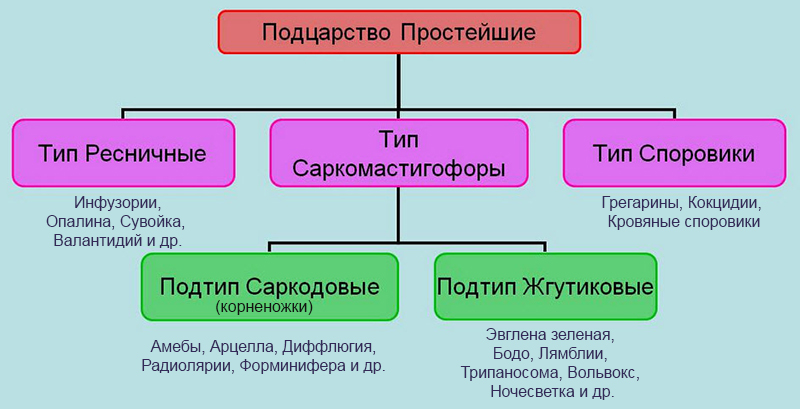

По способам передвижения и особенностям размножения простейших делят на 7 типов. Наиболее изучены саркомастигофоры, ресничные и споровики (рис.1).

Рис.1 Классификация простейших

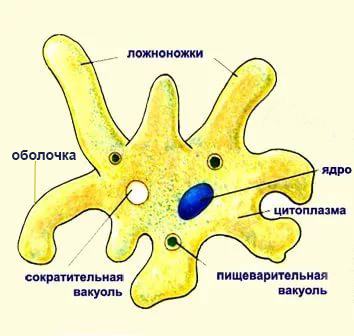

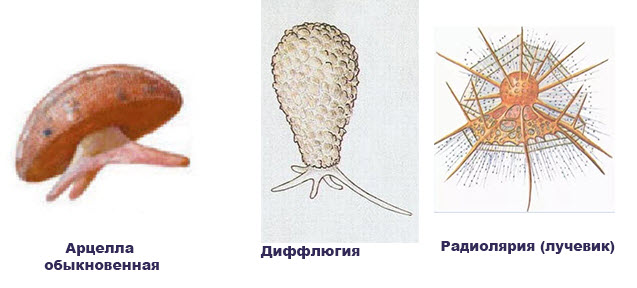

Многие саркодовые обитают в морях и пресных водах (амеба) (рис.2), есть и паразитирующие виды (дизентерийная амеба).

Рис.2 Строение амебы обыкновенной

Некоторые саркодовые живут в почве и моховых подушках болот и лесов. Многие имеют внутренний или наружный (в виде раковинки: арцелла, радиолярия, диффлюгия) скелет (рис.3).

У представителей корненожек форма клетки, постоянно меняясь, образует ложноножки. Это их органеллы захвата пищи и движения (рис.4).

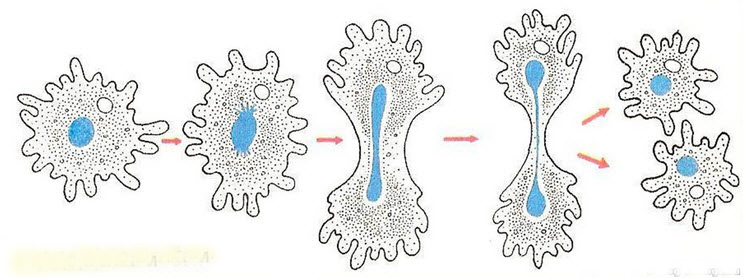

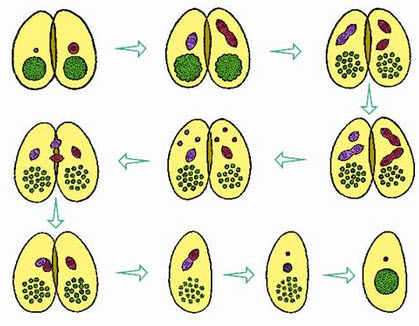

Размножаются корненожки простым делением клетки пополам (рис.5)

Рис.5 Деление амебы обыкновенной

При наступлении неблагоприятных условий (высыхание водоема, низкие температуры и т.п.) простейшие образуют защитную оболочку — цисту.

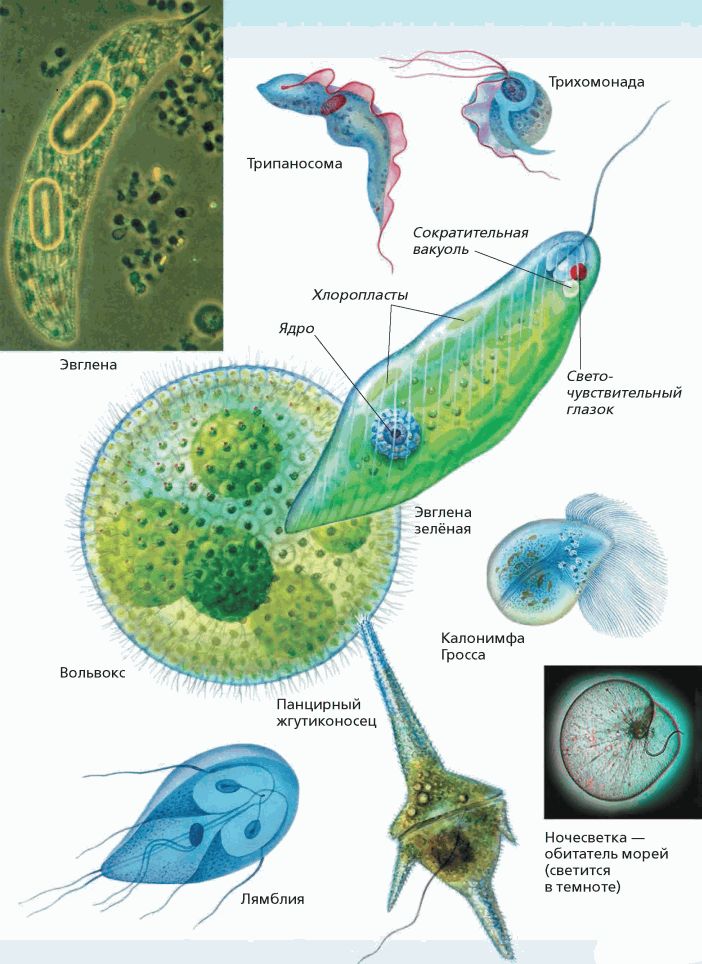

Представители жгутиковых имеют постоянную форму тела и передвигаются с помощью специальных выростов — жгутиков.

Трипаносома, лямблии и трихомонада являются паразитами и вызывают заболевания как у людей так и у животных. Лейшмания вызывает лейшманиозы, поражая кожу животных и человека. Переносчиком лейшмании является москит.

К колониальным формам жгутиковых относится вольвокс, который образует колонию в виде катящегося шара.

Представители имеющие хлоропласты (эвглена зеленая), питаются за счет фотосинтеза. Красный светочувствительный глазок позволяет им находить освещенные участки водоема (рис. 6).

Рис.6 Многообразие жгутиковых

У ресничных простейших (рис. 7) клетка устроена более сложно: имеются 2 ядра, клеточный рот, глотка. Сократительные вакуоли служат для удаления избытка воды из клетки.

Рис.7 Строение инфузории-туфельки

Размножаются ресничные как простым делением клетки, так и обменом ядрами. В частности в ходе сближения простейшие обмениваются малыми (генеративными) ядрами. Данный процесс представляет собой форму полового размножения — конъюгация (рис.8).

Рис.8 Конъюгация инфузории

Органом передвижения являются реснички. (инфузория-туфелька.) Форма тела у нее постоянная. Снаружи оно покрыто плотной тонкой защитной оболочкой.

Сувойки — одиночные или колониальные формы ресничных одноклеточных, ведущие прикрепленный образ жизни (рис.9).

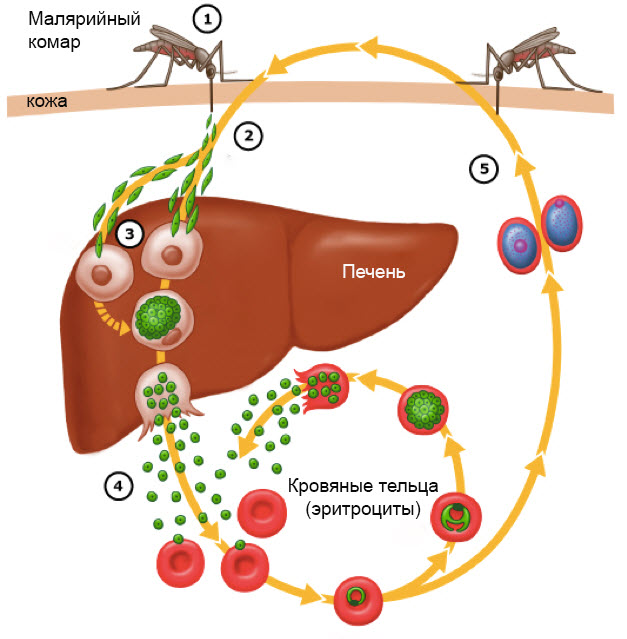

Споровики — это класс паразитических простейших (рис. 10). У них нет органов захвата пищи и передвижения. В организм хозяина они попадают при кровососании (малярийный плазмодий) или с недоброкачественной пищей. Паразитируют в клетках, тканях и органах животных и человека.

Малярию переносят комары из рода Анофелес.

Рис.10 Схема развития малярийного плазмодия

1 — укус малярийного комара

2 — проникновение плазмодия в клетки печени

3 — первая стадия деления

4 — выход плазмодия из клеток печени с дальнейшим проникновением в кровяные тельца (цикличная стадия второго деления)

5 — зрелая стадия плазмодия (вновь попадает в тело комара)

У одноклеточных беспозвоночных простое строение. Эта самостоятельная жизнеспособная клетка — целый живой организм. Они питаются одноклеточными водорослями, бактериями или другими простейшими. По способам передвижения и особенностям размножения простейших делят на 7 типов. Рассмотрены 3 из них: саркомастигофоры, ресничные и споровики.

Одноклеточных животных — простейших изучает раздел зоологии протозоология.

Источник