- Какие способы лечения применяются при ценурозе овец

- Какие способы лечения применяются при ценурозе овец

- Ценуроз овец

- Ценурозы — это цестодозы животных и иногда человека, вызываемые личинками тениид рода Multiceps. Распространенность заболевания и экономический ущерб овцеводству. Цикл развития, эпизоотология, патогенез. Симптомы заболевания. Профилактика и меры борьбы.

- Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

- Подобные документы

Какие способы лечения применяются при ценурозе овец

ЦЕНУРОЗЫ (Coenuroses), ларвальные мультицептозы, гельминтозы копытных и др. животных, вызываемые личинками цестод рода Multiceps, сем. Taeniidae.

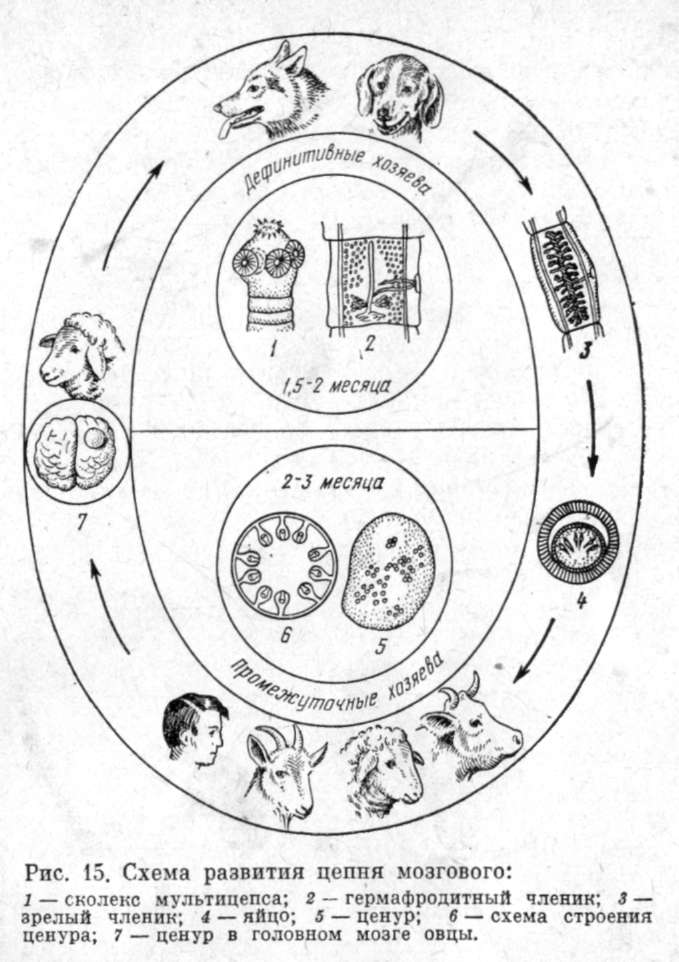

Ценуроз церебральный (Coenurosis cerebralis) — гельминтоз овец и др. копытных, вызываемый Coenurus cerebralis (личинка цестоды М. multiceps) (рис. 1). Во мн. странах мира, в т. ч. в СССР, имеет наибольшее распространение и причиняет значит. ущерб Ц. овец и коз (“вертячка”). У др. видов животных Ц. церебральный встречается преим. спорадически. Половозрелые цестоды обитают в тонком кишечнике собак, волков, шакалов, реже — лисиц (см. Тениидозы ); личинки (ценуры) — в головном и спинном мозге овец, коз, кр. рог. скота, яков, верблюдов, лошадей, свиней, ряда диких парнокопытных. С калом дефинитивных хозяев во внеш. среду выделяются зрелые членики мультицепсов. Находящиеся в них и содержащие зародыши (онкосферы) яйца распространяются во внеш. среде, попадают в траву, водоёмы [водоемы] . Заглоченные восприимчивыми животными онкосферы внедряются в стенку кишечника, попадают в кровь и заносятся по кровеносным сосудам в мозг, где образуют медленно (в течение неск. месяцев) растущие ценуры, наполненные прозрачной жидкостью пузыри с нежной прозрачной оболочкой, на внутр. стенках к-рых находятся зародышевые сколексы (рис. 2). Эти сколексы становятся инвазионными примерно через 3 мес после начала роста ценура. Из таких ценуров в кишечнике плотоядных животных развиваются мультицепсы. Путь заражения алиментарный. Осн. роль в распространении возбудителей Ц. овец принадлежит собакам, содержащимся при отарах. Заражаются животные не старше двух лет, преим. ягнята в возрасте 1—1,5 года. В зависимости от сроков окота, перегонов и др. факторов проявляется сезонная динамика болезни. Максимум заболеваний приходится на первый квартал года, минимум — на третий. Различают 4 стадии болезни. Первая стадия протекает без явно выраженных признаков и длится ок. 16 сут с момента заражения. Вторая стадия совпадает со временем достижения онкосферами мозга, их миграцией в нём [нем] . В это время на протяжении 1—7 сут у животных наблюдаются признаки пугливости, судороги скелетных мышц, параличи.

Отд. ягнята погибают. Третья стадия совпадает с окончанием миграции личинок в мозговой ткани,их прикреплением и медленным ростом. Она длится 2,5—8 мес без к.-л. симптомов. Четвёртая [Четвертая] стадия характеризуется признаками расстройства ц. н. с., проявляющимися различно в зависимости от места локализации ценура (движение по кругу, запрокидывание головы и др.); обычно длится 2—3 нед и заканчивается параличом и гибелью животного. Диагноз осн. на характерных симптомах болезни (рис. 3). Ц. необходимо дифференцировать от эстроза овец .

| |||||||||

| Рубрика | Сельское, лесное хозяйство и землепользование |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 05.01.2011 |

| Размер файла | 3,7 M |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ

Курсовая работа по паразитологии

На тему: Ценуроз овец.

студент 5 курса 9 группы

Распространенность и экономический ущерб

Течение и симптомы

Список использованной литературы

Ценурозы — это цестодозы животных и иногда человека, вызываемые личинками тениид рода Multiceps. В СНГ установлены 3 инвазии, возбудителями которых являются ценурусы: 1) ценуроз церебральный, вызываемый Coenurus cerebralis — личиночной стадией М. multiceps, паразитирующей в головном и спинном мозге овец, реже — других животных; 2) ценуроз Скрябина — возбудитель Coenurus skrjabini, паразитирует в межмышечной соединительной ткани овец; 3) ценуроз сериальный кроликов и зайцев — возбудитель Coenurus serialis, локализующийся в межмышечной ткани и подкожной клетчатке грызунов. Источником заражения являются в основном собаки и другие виды плотоядных из семейства псовых, у которых в кишечнике паразитируют ленточные стадии мультицепсов.

Ценуроз (Coenurosis) — преимущественно хроническое заболевание, проявляющееся характерными симптомами нарушений координации движений, вызываемое поражением головного или спинного мозга овец личинкой цестоды вида Multiceps multiceps (Coenurus cerebralis), приводящее обычно к гибели животных. Болеют также козы, реже крупный рогатый скот, свиньи, лошадь и человек.

Возбудитель — личинка цестоды относится к сем. Taeniidae. Имеет вид тонкостенных водяных пузырей размером от горошины до куриного яйца. Стенка ценуруса тонкая, просвечивающаяся, двухслойная. На внутренней оболочке пузыря группами располагаются плотно прилегающие друг к другу довольно крупные сколексы на различных стадиях развития.

Хоботки сколексов вооружены двумя рядами хитиновых крючьев.

Распространенность и экономический ущерб

В СНГ ценуроз распространен неравномерно. Чаще он встречается в зонах интенсивного овцеводства. Если все случаи заболеваний овец ценурозом в СНГ принять за 100%, то на Казахстан приходится 40%, Среднеазиатские республики—10%, Северный Кавказ—18%, Среднее и Нижнее Поволжье— 15%, а остальные 17% -на другие южные районы.

Ценуроз причиняет огромный ущерб овцеводству. Он складывается из падежа, нерационального использования корма, потери шерсти, расходов на лечение и специальный уход за больными.

Собаки, волки и другие плотоядные, инвазированные цестодами, выделяют во внешнюю среду с фекалиями зрелые членики, набитые яйцами. В свежевыделенных испражнениях членики паразита интенсивно сокращаются, выбрасывая многочисленные яйца. Последних заглатывают овцы с травой, а также с почвой при вылизывании ее ягнятами. В кишечнике овец и других восприимчивых животных онкосферы сбрасывают эмбриофор проникают в толще слизистой оболочки, а затем в кровь и разносятся во все органы и ткани животных. Правда. приживляются и развиваются в ценурусов лишь те из них. которые оседают в головном и спинном мозге. Здесь не ранее как через 3 мес после заражения сформировываются ценурусы. При поедании собаками и волками головного или спинного мозга овец (и других животных) сколексы этого паразита присасываются к слизистой оболочке кишечника этих плотоядных от шейки сколексов отрастают многочисленные членики и паразит через 1.5-2.5 мес. достигает полного развития.

Ценурусы в головном мозге прирезанных овец нестойки, сколексы в них погибают через 3 дня при + 22-25 °С. через 6 дней при температуре +1—9°С. а также в случаях полного промерзания в них жидкости. Половозрелые стадии цестоды паразитируют в кишечнике собак до полугода (реже год и более). Яйца обычно перезимовывают на пастбище, но относительно быстро (через 3-4 дня) погибают при высыхании и при воздействии на них прямых солнечных лучей.

Болезнь распространена в Нижнем Поволжье, на Кавказе и практически отсутствует в центральных и северных областях России. Основной источник возбудителя инвазии для жвачных — собаки, незначительную роль играют волки и шакалы. Наибольшая зараженность ленточными цестодами отмечена у чабанских собак. Яйца мультицепсов во внешней среде быстро гибнут при воздействии высоких летних температур, высушивании в сочетании с инсоляцией. В условиях влажности и в осенне-зимне-весенние периоды зародыш сохраняет жизнеспособность до 3 мес.

Ягнята заражаются на пастбищах. Отмечены случаи массового заражения из загрязненного источника водопоя. Инвазируются преимущественно ягнята текущего года рождения в весенне-летний период. Клинически выраженная болезнь и падеж животных наблюдаются в течение всего года, но достигают максимума в конце зимы и начале весны.

Действие ценурусов на животных начинается с момента попадания в их организм онкосфер мультицепсов и сопровождается травмированием тканей. разрывами сосудов мозга. Кровеносные сосуды мозга, мягкой оболочки расширяются уже через 48 ч после заражения животных. Через 2-3 нед. в различных участках мозга выявляются извитые ходы длиной 1 -7 см. Кроме того, ценурусы своими продуктами метаболизма вызывают интоксикацию. Через 1,5-3 иес. после заражения в мозгу овец паразиты сдавливают и ткани мозга. Толщина коры мозга уменьшается поверхностно расположенные ценурусы давят на черепные кости, вызывая их истончение. Вследствие атрофии мозга развиваются тяжелые расстройства деятельности жизненно важных центров животных. В период миграции некоторые онкосферы мультицепсов задерживаются в печени и погибают. Здесь на месте их гибели остаются мелкие беловатого цвета, извитые тяжи и очажки. Последних обнаруживают также в мышцах сердца, почках и других органах. Следует иметь в виду, что онкосферы Т. hidatigena тоже могут вызвать аналогичные поражения в печени овец, однако дифференциальная диагностика паразитов в этих стадиях не разработана.

Течение и симптомы

Заболевание проявляется примерно через 2-3 нед. После заражения. У некоторых больных ягнят отмечают пугливость. скрежетание зубами, тонические и клонические судороги, кружение, в сосках зрительных нервов обнаруживают отек и точечные кровоизлияния. Признаки возбуждения периодически повторяются. Отдельные ягнята при этом погибают. но у большинства животных перечисленные признаки исчезают. Затем через 2-6 мес. начинают проявляться типичные симптомы вертячки, и болезнь переходит в заключительную стадию. Когда ценурусы локализуются в лобных долях мозга. животные стоят с опущенной головой, упираясь в какой-либо предмет. либо бегут вперед. Зрачок соответственной стороны поражения мозга расширен. При прощупывании этой части черепа иногда ощущается истончение костей. При нахождении ценуруса в височно-теменной доле мозга отмечают круговые (манежные) движсния овец в сторону пораженной доли. Если ценурусы локализуются в затылочной доле. овцы поднимают голову, запрокидывают ее на спину. пятятся назад или падают при явлениях судорог мышц спины и шеи; если в мозжечке — нарушается координация движения и развивается парез конечностей; если в спинном мозге — появляется шаткая походка, легкое нажатие на крестец вызывает болезненность, овцы падают. При всех описанных симптомах вертячки прогноз неблагоприятный.

В течении ценуроза у овец различают четыре стадии.

Первая стадия — от заражения до появления острых симптомов — продолжается 18—21 день. Видимых отклонений от нормы у животного, нет.

Вторая стадия — характеризуется появлением возбуждения, пугливости, бесцельных резких и других движений в результате передвижения онкосфер паразита в мозговой ткани и аллергической реакции. Иногда отмечают смерть животного. Длительность стадии от одного дня до двух недель.

Третья стадия — выраженные симптомы болезни ^отсутствуют, т. е. наступает относительное благополучие, которое продолжается от 2’/2 до 8 месяцев. В этот период постепенно растет ценур мозговой.

Четвертая стадия — резко ухудшается общее состояние животного, часто наблюдаются у него движения по кругу (вертячка), стремление вперед, чередующееся с припадками судорог, продырявливание костей черепа и другие признаки в результате давления на мозг растущего ценура. Длительность стадии I—2 месяца. Большинство больных погибают. Эта стадия чаще наблюдается во второй половине зимы, весной и в начале лета.

Так как ценурозом заражается преимущественно молодняк, то следует предполагать, что у взрослых животных имеется определенная возрастная невосприимчивость к этой болезни. Использование в практике для диагностики ценуроза иммунореакции тоже подтверждает сказанное.

На месте внедрения и миграции онкосфер в мозгу негнойный паразитарный энцефалит. Он характеризуется образованием очагов кровоизлияний и извилистых ходов дл иной 1—2 мм красного или желтоватого цвета, отеком (скоплением жидкости) мозговых желудочков.

При гистологическом исследовании кроме кровоизлияний и отека обнаруживают разрушение мозгового вещества, размножение глиальных элементов, ценурусные пузыри размером до 1,5—2 мм. Локализуются последние чаще в правом полушарии головного мозга, в лобных, теменных, затылочных долях, боковых желудочках, реже — в мозжечке, редко — в продолговатом и спинном мозге. Пузыри занимают до трех четвертей полушария головного мозга. Они округлой формы, содержат бесцветную жидкость, а на внутренней поверхности их стенки располагаются белые крупинки сколексов. Пузыри окружены гомогенной некротической массой и фиброзной капсулой, внутренняя зона которой состоит из гигантских клеток типа инородных тел (многочисленные ядра расположены в центре клетки), далее идут зона лимфоидных клеток, гистиоцитов и волокнистой ткани и, наконец, зона гандемии, отека с периваскулярными клеточными инфильтратами. В участках мозга, удаленных от пузыря, выражены атрофические изменения, диффузная и очаговая пролиферации глии, периваскулярная клеточная инфильтрация. В результате давления пузыря на кости черепа и повышения внутричерепного давления возникает истончение кости, прогибание которой можно обнаружить при пальпации, а иногда и образование отверстий в черепной крышке.

Половозрелый паразит вызывает в кишечнике хозяина катаральный энтерит.

Диагноз при жизни ставят по клиническим признакам. При перкуссии черепа над местом расположения ценуруса звук притуплен. При пальпации этой области ощущается истончение костей, а в отдельных случаях — выпячивание мозговых оболочек. При этом ощущается флуктуация, болезненность и беспокойство животного. Применяют также аллергический метод диагностики. В качестве аллергена используют вытяжки из сколексов и оболочек ценуруса и свежую жидкость из него. Аллерген вводят в дозе 0,2 мл в кожу верхнего века. Реакция неспецифична.

Иногда ценуроз путают с ложной вертячкой, то есть с эстрозом. При эстрозе манежные движения слабо выражены и нетипичны. Из носовых отверстий у овец обильно выделяется слизисто-гнойное истечение, высыхающее вокруг ноздрей. Образующиеся при этом корочки затрудняют дыхание, овцы фыркают, чихают, пятятся назад. На Дальнем Востоке и в сопредельных с ним странах в желудочках мозга овец находят иногда клубки нематод (Setaria marchalli), вызывающие при жизни симптомы, напоминающие ценуроз.

В полость ценуруса инъецируют 5%-ную настойку йода или раствор кристаллического йода (1:1500). Предварительно из пузыря отсасывают жидкость. а затем, не вынимая иглы, в пузырь вводят 3 мл раствора йода. Применяют также удаление ценуруса с помощью троакара. На месте истончения костей черепа обычным приемом обрабатывают операционное поле, затем делают разрез, после чего вводят троакар вместе со стилетом в полость пузыря. прокалывая перед этим кость. На свободный конец троакара надевают кусок резинового шланга длиной 2-3 см. После введения троакара в полость стилет вынимают и жидкость вытекает наружу. Остатки ее отсасывают шприцем. При этом засасывается и оболочка ценуруса, которую захватывают пинцетом и. постепенно скручивая, подтягивают к себе до полного извлечения. а рану обрабатывают.

Профилактика и меры борьбы

Сначала проводят инструктаж работников хозяйства, объясняют биологию развития возбудителя и основные пути заражения овец. Сокращают численность собак, проводят их учет и систематически уничтожают бродячих. Дегельминтизируют собак дроцитом (1 таблетка на 4 кг массы тела), азиноксом (1 таблетка на 10 кг), альбеном С (1 таблетка на 5 кг), фенасалом (100мг/кг). Приотарных собак обрабатывают через каждые 45. 50сут. Особое внимание уделяют весенним и осенним обработкам (после стрижки и случной кампании). Больных овец выделяют из отар и отправляют на убой — тушу и внутренние органы выпускают без ограничений, голову утилизируют.

Трупы погибших животных вывозят на утильзавод, сжигают или помещают в биотермическую яму.

Список использованной литературы

1. Манджиев Б.А. Московский гос. ун-т прикладной биотехнологии; Сысоева Н.Ю.; Верховская Г.Л. Вакцинация ягнят против ценуроза в хозяйствах Мало-Дербетовского района Республики Калмыкия Актуал.пробл.болезней молодняка в соврем.условиях. -Воронеж, 2002. — С. 392-395

2. Шодмонов И.; Василевич Ф.И. Специфическая профилактика ценуроза овец [Полуфабрикат-вакцина] Ветеринарная медицина, 2005; N 3-4. — С. 16-18

3. Косминков Н.Е. Перспективы иммунопрофилактики тканевых гельминтозов животных [К созданию бивалентной вакцины против ценуроза и тонкошейного цистицеркоза овец] Актуальные проблемы ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарного контроля и биологической безопасности с.-х.продукции / Мос. гос. ун-т прикл. биотехнологии. -Москва, 2004. — С. 127-128

4. Михаленко Е. (ветеринарный врач). Вертячка овец Приусадеб. хоз-во, 2001; N 9, — С. 70-71

5. Косминков Н.Е.; Лайпанов Б.К.; Верховская Г.Л. Новое в профилактике ценуроза овец Тез. докл. междунар. науч.-практ. конф.»Актуал. пробл. вет.-сан. контроля с.-х.продукции». -М., 1995, — С. 87-88

6. Лазарев Г.М. Калмыцкий НИИСХ; Элиста; Дурдусов С.Д. Эпизоотология ценуроза овец в аридной зоне. Материалы докл.науч. конф.» Актуал. вопр. теорет. и прикл. трематодологии и цестодологии». -М., 1997, — С. 85-87

7. Косминков Н.Е. Иммунопрофилактика ценуроза овец Тез.докл.2-ой Междунар. науч.-практ. конф.»Актуал. пробл. вет.-санитар. контроля с.-х.продукции». -М., 1997; Ч.2, — С. 42-43

8. Чубарян Ф.А.; Мовсесян Р.О.; Курбет А.В. Биоморфологические особенности Multiceps multiceps [Опыты на лабораторных животных] Ветеринария, 1996; N 2, — С. 30-31, 34

Подобные документы

Эпизоотология, патогенез, морфология возбудителя и биологический цикл развития эймериоза — инвазионного заболевания животных и человека. Дифференциальная диагностика. Лечение и профилактика. Мероприятия по борьбе с инвазией, проведенные в хозяйстве.

курсовая работа [247,7 K], добавлен 03.02.2015

Распространение инвазионных болезней среди домашних и диких млекопитающих животных. Биология развития ценуроза овец, вызываемого личиночной стадией ленточного гельминта. Эпизоотологические данные, патогенез и иммунитет, диагностика и лечение заболевания.

курсовая работа [1,2 M], добавлен 01.04.2012

Инвазионное заболевание животных, вызываемое личинками живородящей вольфартовой мухи. Эпизоотология, вредоносность, этиология и клинические признаки вольфартиоза, меры борьбы с ним, диагностика, профилактика и лечение. Эпизоотическое состояние хозяйства.

реферат [50,9 K], добавлен 28.07.2010

Возбудитель данной болезни, ее эпизоотология и патогенез. Клинические признаки и течение заболевания. Патологоанатомические изменения, лабораторная и дифференциальная диагностика. Профилактика и меры борьбы с копытной гнилью овец, методы лечения.

реферат [20,3 K], добавлен 22.02.2014

Возбудитель лептоспироза. Эпизоотология, патогенез, течение и симптомы заболевания. Патологоанатомические изменения в организме. Лептоспироз крупного и мелкого рогатого скота. Диагностика, комплексная терапия. Иммунитет, профилактика и меры борьбы.

курсовая работа [298,0 K], добавлен 20.03.2015

Возбудитель и источники псевдотуберкулеза, его эпизоотология и патогенез. Течение и клиническое проявление болезни у овец, ее патологоанатомические признаки, дифференциальная диагностика. Меры борьбы с данным заболеванием в хозяйстве, профилактика.

реферат [19,8 K], добавлен 22.09.2009

Морфология и виды возбудителей заболевания эймериоза у овец. Стадии биологического цикла развития возбудителя и эпизоотология заболевания. Патогенез и клиническая картина, дифференциальная диагностика, методы лечения и профилактики эймериоза у овец.

реферат [313,1 K], добавлен 24.08.2011

Источник