- Основы технологий и средств таможенного контроля. Учебник

- Оглавление

- Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу

- Лекция 4. Поисковые технические средства таможенного контроля

- Введение

- 4.1. Классификация поисковых ТСТК

- 4.2. Поисковые эндоскопические технические средства

- Характеристика поисковых способов таможенного контроля

Основы технологий и средств таможенного контроля. Учебник

| Возрастное ограничение: | 0+ | |

| Жанр: | Юридическая | |

| Издательство: | Проспект | |

| Дата размещения: | 22.04.2016 | |

| ISBN: | 9785392213214 | |

| Язык: |  | |

| Объем текста: | 396 стр. | |

| Формат: |

| |

| Формат: |

| |

| Формат: |

| |

| Формат: |

|

Оглавление

Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу

Лекция 4.

Поисковые технические средства таможенного контроля

4.1. Классификация поисковых ТСТК

4.2. Поисковые эндоскопические технические средства

4.3. Характеристика поисковых способов таможенного контроля

Список использованных источников

Введение

Поисковые технические средства предназначены для решения задач по выявлению и обнаружению различными способами тайников и сокрытых вложений конкретных предметов ТПН и объектов контрабанды в процессе осуществления таможенного контроля.

Тайниками в правоохранительной практике называют специальные хранилища, изготовленные в целях скрытного перемещения предметов, материалов и веществ, или особо оборудованные и приспособленные для этих целей естественные пустоты (емкости) транспортных средств, а также их конструктивные элементы (предметы), предварительно подвергшиеся разборке, демонтажу или переустройству. Сокрытые вложения — это предметы, материалы или вещества, размещаемые в труднодоступных для поиска естественных конструктивных элементах транспортных средств или товаров без признаков специального приспособления этих мест для сокрытия объектов и предметов. К ним главным образом относятся объекты контрабанды (оружие, НВ, ВВ, ДРМ, стратегические средства и сырье, в том числе драгоценные материалы и др.) и конкретные предметы ТПН (алкоголь, бензин, табачные изделия и др.).

Поисковые ТСТК должны способствовать оперативному выявлению при таможенном осмотре факта наличия тайника внутри объекта, в котором могут находиться предметы ТПН (не диагностируя их сущность), или факта сокрытия определенного предмета от таможенного контроля (также не конкретизируя его сущность). Установление одного или другого факта требует проведения в дальнейшем детального таможенного досмотра объекта в том месте, где обнаружен тайник или сокрытое вложение; изъятия обнаруженного предмета и проведения дальнейших действий, предусмотренных нормативно-техническими документами (по опробованию, диагностике, классификации).

Решение задачи по обнаружению объектов контрабанды и предметов ТПН с помощью технических средств осуществляются с позиции:

- выявления самого факта сокрытия;

- поиска конкретного объекта контрабанды или предмета ТПН.

Такое разделение может усложнить проблему поиска. Но следует знать, что поисковые задачи обладают большой степенью неопределенности исходных условий и поэтому не могут быть решены просто и однозначно. Именно этим объясняется большое разнообразие ТСТК данного класса. Необходимо также подчеркнуть, что грамотная эксплуатация технических средств сотрудниками таможенных органов играет большую роль в результативности таможенного контроля, применяемого во всех пунктах пропуска товаров через границу Российской Федерации и стран Таможенного союза.

4.1. Классификация поисковых ТСТК

Технические средства таможенного поиска и досмотра (осмотра) можно рассматривать совместно, поскольку они решают одну оперативную задачу, а также потому, что некоторые технические средства можно одновременно отнести к досмотровым и поисковым. Например, с помощью досмотровой рентгеновской техники (ДРТ) можно решать задачу как поиска, так и досмотра объектов контрабанды (оружия и наркотических веществ), а оптико-механические средства (зеркала, эндоскопы и др.) также можно применять для поиска и таможенного досмотра предметов ТПН.

Учитывая большое разнообразие поисковых ТСТК, необходимо прежде всего рассмотреть их классификацию.

Классификация технических средств таможенного поиска представлена на рис. 4.1. Технические средства данного класса разделяются на два подкласса (группы), предназначенные для поиска тайников с целью выявления контрабанды и сокрытых вложений в объектах таможенного контроля и с целью обнаружения конкретных предметов ТПН.

Поисковые технические средства подразделяются по конструктивным и функциональным особенностям, по характеристике контролируемых объектов (виду, типу, размерам и т. д.), а также по виду таможенного контроля (физический, выборочный, сплошной). Они могут быть простыми и сложными по конструкции: стационарными и мобильными по условиям эксплуатации; оптическими, локационными, интроскопическими, эндоскопическими по функциональному принципу и т. д.

Простые технические средства (фонари, зеркала, лупы и др.) применяются при таможенном осмотре (досмотре) различных объектов таможенного контроля.

Рис. 4.1. Классификация поисковых технических средств таможенного контроля

При таможенном досмотре используются также наборы досмотровых инструментов для вскрытия ящиков и других товарных упаковок, приспособления для демонтажа узлов автотранспортных средств и т. д.

Эндоскопические ТС и ТВ-системы применяются для оптико-механического обследования труднодоступных мест транспортных средств при таможенном досмотре. Наборы досмотровых щупов и простых ТС (зеркала, фонари и др.) также применяются при проведении физического и выборочного контроля.

Специальные меточные средства используются, главным образом, при выборочном таможенном досмотре автотранспортных средств с целью увеличения его эффективности и производительности. К ним относятся наборы веществ, флюоресцирующих в ультрафиолетовом (УФ) излучении, и средства их нанесения, а также переносные УФ-осветители.

Локационные технические средства предназначены для выявления тайников и сокрытых вложений в однородных грузах (насыпных и наливных), которые практически не поддаются таможенному досмотру никакими другими техническими средствами. Эти технические средства применяются при выборочном и физическом контроле. К ним относится радиолокационная аппаратура подповерхностного зондирования («Зонд-М»).

Интроскопические технические средства применяются для выборочного и сплошного контроля самых разнообразных объектов таможенного контроля и осуществляются с помощью просвечивания. К ним относятся: досмотровая рентгеновская техника (ДРТ) и инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК).

Второй подкласс (группа) технических средств поиска подразделяется по конкретным видам предметов ТПН и объектов контрабанды (НВ, ВВ, оружие, боеприпасы, ДРМ, драгоценные материалы и др.).

Для поиска наркотических и взрывчатых веществ (НВ и ВВ) используется досмотровая рентгеновская техника, а также аппаратура, построенная на эффектах масс-спектрометрии, хроматографии и других, позволяющие проводить оперативный физико-химический анализ минимальных количеств газовыделений. Для поиска оружия, взрывных устройств, боеприпасов и драгоценных металлов применяется досмотровая рентгеновская техника, стационарные и портативные металлоискатели (металлодетекторы). Для поиска делящихся и радиоактивных материалов (ДРМ) — поисковые дозиметры. Среди перечисленных поисковых ТСТК есть стационарная аппаратура, которая работает постоянно (непрерывно) при проверке всего потока объектов таможенного контроля, а также портативные приборы, которые можно использовать при выборочном контроле и поиске ТПН в полевых условиях.

В представленной классификации не показаны ТСТК, относящиеся к поиску таких предметов ТПН, как озоноразрушающие вещества, драгоценные камни, культурные ценности, а также ядовитые и отравляющие вещества (ОВ). Это связано с тем, что в настоящее время такие ТСТК отсутствуют.

Поиск этих объектов, в определенной мере, решается за счет применения досмотровой рентгеновской техники.

Существуют другие методы и технические средства, перспективные для поиска конкретных предметов ТПН. Например, ядерный квадрупольный резонанс, нейтронно-активационный метод, спектроскопия подвижных ионов, лазерный биолюминесцентный анализ и др. Однако ввиду их недостаточной научно-технической проработки (с точки зрения оперативного таможенного контроля) мы подробно останавливаться на них не будем.

4.2. Поисковые эндоскопические технические средства

В этом разделе будет рассмотрена отечественная эндоскопическая техника, с помощью которой осуществляется оптико-механическое и ТВ обследование труднодоступных мест при поиске тайников и содержимое вложений в грузах и транспортных средствах. Остальные виды поисковых ТСТК будут рассмотрены позднее в других лекциях.

В науке и технике применяются различные виды эндоскопов, бороскопов, фиброскопов, цистоскопов, гастроскопов и т. д. Мы рассмотрим эндоскопы, применяемые в таможенной деятельности. Эндоскопия (в переводе с греческого endos — внутрь и scopeo — рассматривать) означает рассмотрение внутренних объектов его содержания.

Эндоскоп согласно ГОСТ 24521–80 «Контроль неразрушающий оптический. Термины и определения» — это оптический прибор, имеющий осветительную систему и предназначенный для осмотра внутренних поверхностей объекта контроля.

Эндоскопы по конструкции разделяются на гибкие, жесткие и полужесткие. Бороскопом (boroscope) в иностранной литературе обозначается любой эндоскоп. Иногда это название присваивается жестким эндоскопам. Фиброскоп, флексоскоп — это англоязычные названия гибких эндоскопов (от fiber — волокно, flexible — гибкий). Все остальные — это названия медицинских приборов, предназначенных для конкретных медицинских целей: гастроскоп — осмотр желудка, бронхоскоп — осмотр бронхов и т. д. Поэтому в технике эти названия не применяются.

Жесткие эндоскопы предназначены для визуального контроля поверхности закрытых внутренних узлов транспортных средств, к которым, однако, возможен прямолинейный доступ. Жесткие эндоскопы используются также для таможенного досмотра газовоздушного тракта авиадвигателей, полостей машин и механизмов и для просмотра пустот в стенах зданий, каналов и труб малого диаметра, полостей отливок, шлифовальных и хонингованных отверстий.

Гибкие эндоскопы применяются в случае невозможности прямого доступа к объекту контроля или когда объект имеет сложную геометрию, например, газотурбинные, электрические двигатели, турбогенераторы, котлы, теплообменники, трубы водоснабжения, канализации, промышленные коммуникации. В этом случае для визуального контроля лучше всего подходят гибкие эндоскопы или видеоэндоскопы.

Появление видеоэндоскопов объясняется тем фактом, что гибкие волоконно-оптические эндоскопы имеют ряд недостатков. Наиболее существенным из них является невысокая разрешающая способность и ограничение по длине, определяемое волокном передачи изображения. Поэтому модернизация или замена в системе передачи изображения гибкого эндоскопа волоконно-оптического жгута на электронику позволила повысить разрешающую способность приборов и увеличить их длину, что и привело к появлению видеоэндоскопов. Изображение в них через объектив попадает на ПЗС матрицу, затем сигнал по кабелю передается в блок преобразования и выводится на монитор.

Основы технологий и средств таможенного контроля. Учебник

Учебник разработан в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. Содержит сведения о теории и практике применения технологий и технических средств таможенного контроля, стоящих на вооружении Федеральной таможенной службы России.

Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2015 г.

Предназначен для государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации, слушателей факультетов повышения квалификации и студентов вузов, обучающихся по специальности «Таможенное дело».

Юридическая Гайкои П.Н., Казуров Б.К., Казуров М.Б., Карлин В.С., Руденок В.П. Основы технологий и средств таможенного контроля. Учебник

Юридическая Гайкои П.Н., Казуров Б.К., Казуров М.Б., Карлин В.С., Руденок В.П. Основы технологий и средств таможенного контроля. Учебник

Учебник разработан в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. Содержит сведения о теории и практике применения технологий и технических средств таможенного контроля, стоящих на вооружении Федеральной таможенной службы России.

Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2015 г.

Предназначен для государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации, слушателей факультетов повышения квалификации и студентов вузов, обучающихся по специальности «Таможенное дело».

Внимание! Авторские права на книгу «Основы технологий и средств таможенного контроля. Учебник» (Гайкои П.Н., Казуров Б.К., Казуров М.Б., Карлин В.С., Руденок В.П.) охраняются законодательством!

Источник

Характеристика поисковых способов таможенного контроля

Принцип научной обоснованности предполагает получение истинной информации о контролируемом объекте. Поэтому поисковые технические средства сконструированы таким образом, чтобы с большой вероятностью определять наличие конкретных предметов ТПН по присущим им уникальным физическим (химическим), или иным свойствам, отличным от свойств других окружающих их предметов (или свойств среды). Радиоактивные вещества выявляются по наличию повышенного фона ионизирующего излучения, который может быть связан только с ними. Срабатывание сигнала тревоги у поисковых технических средств для ТК ДРМ требует проведения дальнейшего таможенного досмотра.

Научно-технические методы таможенного поиска разделяются на две группы: дистанционные и контактные. Первые в свою очередь подразделяются на пассивные и активные. Главное отличие пассивных методов дистанционного поиска предметов ТПН от активных заключается в сущности и характере получения сигнала обнаружения. Для первых он является собственным свойством предмета контроля и проявляется постоянно, а для вторых – образуется как отклик на внешнее воздействие. Схема активных и пассивных методов, применяемых для таможенного поиска и досмотра, приведена на рисунке 4.9.

| |

| |

|  |

|

|

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|  |

| |

|  |

Рис. 4.9. Схема пассивных:

(б) методов дистанционного поиска.

Итак, в пассивных методах сигналом обнаружения является собственный сигнал, производимый предметом ТПН (например, электромагнитное, тепловое, ионизирующее излучение, акустический (звуковой) сигнал, пары вещества НВ, ВВ и ОВ).

При нахождении предмета ТПН внутри объекта контроля, его поиск и обнаружение можно осуществлять обоими методами.

Исходящий от предмета контроля сигнал обнаружения регистрируется соответствующим образом и обрабатывается. К поисковому техническому средству одновременно поступают сигналы от всего объекта, в том числе, и от тех предметов, которые не являются предметом поиска. Блок обработки как пассивной, так и активной аппаратуры предназначен для того, чтобы выделить «чистый» сигнал обнаружения на фоне других (мешающих) сигналов. Современные научные принципы обработки и выделения сигналов обнаружения позволяют это делать достаточно уверено. Главное, чтобы сигнал был характерным (диагностирующим), т.е. с максимальной достоверностью свидетельствовал о наличии в объекте поиска и досмотра предмета искомого типа.

Пассивная поисковая аппаратура должна содержать калибровочное устройство, которое будет периодически выдавать на вход блока обработки эталонный сигнал, точно такой же, как сигнал обнаружения (режим работы аппаратуры – калибровка). Если выданный эталонный сигнал четко обнаруживается, а в его отсутствие обнаружения нет, то это свидетельствует о том, что техническое средство работает правильно и находится в состоянии готовности. Когда объект досмотра попадает в рабочую зону поискового ТСТК, эталонный сигнал заменяется анализируемым (режим работы – измерение). По результату сравнения анализируемого сигнала с эталонным блок обработки выдает результат: обнаружения не было – сигнал тревоги не выдается, либо обнаружение произошло – выдается световой и (или) звуковой сигнал тревоги. Чем сложнее устройство блока обработки в пассивных системах, тем труднее выполнить корректно процесс автокалибровки.

В активных методах сигнал обнаружения предмета ТПН образуется за счет внешнего воздействия на объект поиска и таможенного досмотра (осмотра). В качестве такого воздействия можно использовать электромагнитное излучение различного диапазона (радиоволны, видимый свет, инфракрасное (ИК), ультрафиолетовое (УФ), рентгеновское или гамма-излучение), акустическое (ультразвуковые волны), нагрев, нейтронное поле и т.д. При этом важно подобрать такой тип и параметры воздействия, чтобы они обеспечивали получение от предмета поиска устойчивого сигнала обнаружения. В такой схеме имеется гораздо больше возможностей в выборе сигнала обнаружения для предмета поиска. Ограничением является нормативное положение о безопасности и сохранности объектов, поскольку воздействие не должно наносить вреда ни субъекту, ни объекту контроля. Поэтому часто предлагаемые для поиска НВ и ВВ приборы, основанные на воздействии нейтронного или гамма – излучения, не могут рассматриваться как безопасные.

Идеальным случаем автокалибровки в пассивной поисковой аппаратуре является стационарная система дозиметрического контроля «Янтарь». В качестве эталонного сигнала она использует величину естественного фона радиоактивного излучения, которую постоянно измеряет. Когда объект контроля попадает в зону измерения, система «Янтарь» сравнивает измеренный сигнал с сигналом, полученным только что, в отсутствие объекта. Если сигнал окажется выше фонового, то срабатывает звуковая сигнализация тревоги.

В технических средствах, реализующих активные методы поиска вопросы автокалибровки решаются проще. В системе калибровки у них часто можно использовать источник воздействия. Тогда, эталонный сигнал можно выработать из двух сигналов: при включенном источнике воздействия при отсутствии в зоне контроля каких-либо объектов и при включенном источнике воздействия и наличии в зоне контроля эталонного образца. Сигнал обнаружения (тревоги) вырабатывается точно так же.

В настоящее время для поисковой цели чаще всего используются источники электромагнитного излучения. В таблице 4.1 показана шкала электромагнитных волн различного диапазона и указано, в каких технических средствах таможенного поиска и досмотра они применяются. В указанных технических средствах сигнал обнаружения обычно имеет ту же природу, что и сигнал внешнего воздействия, то есть электромагнитное излучение (рентгеновские теневые картины при просвечивании объектов, отраженные радиоволны при локации, люминесцентное свечение при облучении УФ-излучением и т.д.).

Применение электромагнитного излечения различного диапазона

в активных и пассивных методах дистанционного поиска предметов ТПН

| Диапазон излучения | Длина волны излучения | Технические средства поиска |

| Радиоволны | 10 5 – 10 -2 см | Радиолокационная техника подповерхностного зондирования «ЗОНД», «ОКО» и др |

| Инфракрасное излучение | 0,7•10 -4 -10 -2 см | ИК-подсветка в видеоспектральных компараторах, спектральных люминесцентных микроскопах, видеоспектральных моделях луп «Регула» и др |

| Видимый свет | 0,4-0,7•10 -4 см | Оптико-механическая и ТВ-аппаратура, в телевизионных системах досмотра «Взгляд», «Кальмар», «Авиатор» и др. |

| Ультрафиолетовое излучение | 10 -4 – 10 -7 см | Люминисцентия под действием УФ-излучения. |

| Рентгеновские лучи | 10 -7 – 10 -10 см | Досмотровая рентгеновская техника. «Hi-SCAN», «Инспектор», «Шмель», «Колибри», «Ватсон», «Магний-1», «Призма – М (Au)», и др. |

| Гамма-излучение 10 12 гц | 10 -10 -10 -11 см | Поиск и обнаружение ДРМ. «Янтарь», ДРС-РМ 1401, Радиометр-спектрометр МКС-А02, МКС-А03 и т.д. |

| Космическое излучение | 10 -10 – 10 -11 см |

В последнее время для проведения более тщательного таможенного контроля предлагается использовать комплексы технической аппаратуры, построенные одновременно на двух-трех функциональных принципах, которые сочетают в себе возможность осуществления поиска и обнаружения конкретных предметов ТПН.

В активных и пассивных методах по-разному решаются вопросы выбора и обоснования абсолютной чувствительности обнаружения предмета поиска.

В пассивных методах (дозиметрия, масс-спектрометрия, визуальное наблюдение и т.д.) вопрос чувствительности решить сложнее. Объясняется это тем, что ТСТК реагируют на сигнал, исходящий от предмета поиска, находящегося внутри самого объекта. Поэтому ответ на вопрос: будет или не будет обнаружен сигнал во многом зависит от самого предмета, его состояния и расположения в объекте контроля, то есть от способа сокрытия и маскировки предмета. В пассивных методах, по всей видимости, наилучшим выбором будет максимальная чувствительность метода и ТСТК. А ее предел определяется заданной частотой ложного срабатывания системы обнаружения. С другой стороны, сложные и изощренные способы маскировки и сокрытия предмета поиска сами по себе являются признаком, по которому можно вести поиск и который может быть выявлен.

В активных методах (интроскопия, радиолокация, вихревой метод, телевизионное обследование и т.д.) чувствительность ТСТК определяется довольно просто. Ёе можно вычислить или экспериментально измерить, поскольку предмет поиска под влиянием внешнего воздействия конкретной величины может дать сигнал обнаружения определенной амплитуды. Примером могут служить: минимальный диаметр металлической проволоки, проявляющийся на экране рентгеновского аппарата, или минимальная масса металла, вызывающая срабатывание металлообнаружителя (детектора).

Примером активной поисковой аппаратуры является портативный радиотехнический прибор дистанционного зондирования «Зонд-М». Он предназначен для обнаружения металлических и неметаллических объектов в различных однородных средах (грунт, вода, строительные материалы, грузы и т.п.).

Работа РПДЗ «Зонд-М» основана на принципах радиолокации. В основе метода обнаружения лежит свойство радиоволн отражаться от границ раздела сред с различной диэлектрической проницаемостью. Для подповерхностной радиолокации применяются короткие импульсные сигналы. Для формирования таких импульсов используется возбуждение широкополосной антенны перепадом напряжения с передним фронтом малой длительности. Прямая обработка импульсов такой малой длительности (сотни пикосекунд) достаточно сложна. Поэтому применяют метод, называемый в литературе методом стробоскопического преобразования.

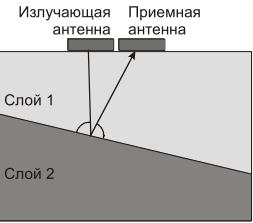

Георадарный метод относится к группе электромагнитных методов, то есть изучает отклик среды на излучаемое электромагнитное поле. Метод работает в диапазоне частот от 50 до 2000 МГц. Волны, излучаемые георадаром, имеют сложную форму. Известно, что распространение электромагнитных волн в среде подчиняется законам геометрической оптики (лучевым законам). Благодаря действию этих законов, для расчетов используется лучевое приближение, когда не учитывается вся сложная конфигурация излучаемых и отраженных волн (рисунок 4.10), а упрощается каждая волна до простого луча.

Рис.4.10. Схема образования отраженной волны.

Основными составными частями РПДЗ «Зонд-М» (рисунок 4.11) являются: блок управления, обработки и индикации (БУОИ), блоки антенные приемопередающие (БАПП – Ι, БАПП – ΙΙ), блок автономного питания (БП-3,8/12).

Рис 4.11. Общий вид РПДЗ «Зонд-М»

Для работы в разных частотных диапазонах (с целью обеспечения различной глубины зондирования) используются два сменных БАПП.

Конструктивно блоки антенные приемо-передающие выполнены в виде моноблоков, которые крепятся к одному концу складной штанги-ручки. На другом конце крепится блок автономного питания. Блок управления, обработки и индикации крепится в средней части складной штанги-ручки. Длина складной штанги-ручки в походном состоянии равна 0,88 м, в рабочем состоянии (регулируется в зависимости от роста человека) – до 1,53 м. Один автономный блок питания (БП-3,8/12) обеспечивает непрерывную работу прибора в течение не менее 4 часов. Связь между блоками осуществляется с помощью соединительных кабелей.

Блок антенный приемо-передающий (БАПП) функционально состоит из приемного, передающего устройства и приемо-передающей антенны с объемным демпфирующим резонатором (рисунок 4.12 а, б). Технические данные приведены в таблице 4.2.

а)

Рис. 4.12. Блоки антенные приемо-передающие.

а) БАПП – ΙΙ; б) БАПП – Ι.

Основные технические данные РПДЗ «Зонд-М

| Наименование параметра | Значение Согласно ТУ |

| Диапазон рабочих частот, МГц: -для блока БАПП-I -для блока БАПП-II | 338÷1062 658÷1742 |

| Импульсная мощность излучения ПРД (для I и II диапазонов), Вт | 15±18 |

| Чувствительность ПРМ, не хуже, мкВ | 300 |

| Напряжение питания, В | 12±20% |

| Потребляемая мощность не более, Вт | 6 |

| Время непрерывной работы (с двумя автономными БП), не менее, ч | 8 |

| Максимальная глубина зондирования, не менее, м: — для блока БАПП-I — для блока БАПП-II | 3,0 1,0 |

| Точность определения координат объекта, не хуже, м | 0,1 |

| Максимальная скорость зондирования среды не менее, м/с | 3 |

| Возможность дистанционной работы (зондирования) от поверхности груза, не более, м | 0,1 |

| Время готовности к работе, не более, мин | 2 |

| Масса РПДЗ (в рабочей таре), должна быть, не более, кг в том числе собранного в рабочее положение в составе: ШРТ, БУОИ, БП и одного БАПП не более, кг | 9 4,5 |

| Диапазон рабочих температур, °С | -20… + 45 |

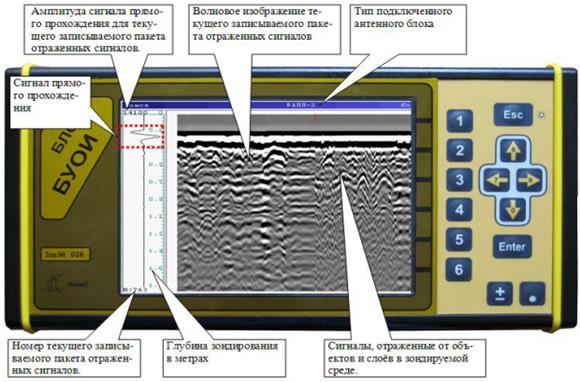

Блок управления, обработки и индикации (БУОИ) (рисунок 4.13) выполнен на цифровом сигнальном процессоре и функционально состоит из ЖК- индикатора, устройства управления и клавиатуры. Все управление РПДЗ осуществляется с помощью кнопок, расположенных на лицевой панели. С помощью кнопок оператор выбирает требуемые пункты меню или параметры, которые отображены на индикаторе и изменяет их в соответствии с требуемой задачей.

Рис. 4.13. Блок управления обработки и индикации.

Устройство управления, выполненное на сигнальном процессоре в соответствии с выбранными режимами и параметрами формирует команды и передает их по кабелю в антенный блок по интерфейсу RS-485.

Принятые данные обрабатываются и выводятся на экран. БУОИ имеет жидкокристаллический цветной экран повышенной контрастности с разрешением 640 х 480 точек.

БУОИ позволяет сохранять полученные данные на энергонезависимой памяти объемом 512 МБ (этого объёма памяти хватит для хранения примерно 480 000 трасс, что при шаге зондирования 5 см составит примерно 24 000 м непрерывного профиля).

Данные из БУОИ могут быть переписаны на персональный компьютер по интерфейсу Ethernet. Порядок переноса данных описан в разделе 2.13 Руководства (дальнейшая обработка данных может производиться на персональном компьютере с помощью программы Geoscan32).

Блок автономного питания (БП) (рисунок 4.14) состоит из десяти Ni-Mh аккумуляторов и индикатора разряда аккумулятора, который служит для контроля и индикации степени разряда аккумуляторной батареи. БП 3,8/12, оснащен самовосстанавливающимся предохранителем. С помощью кабеля питания напряжение от БП подается на БУОИ и БАПП.

Рис. 4.14. Блок автономного питания (БП-3,8/12).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог рассмотрению поисковых методов и средств, можно сделать следующие выводы. Пассивные методы и средств более просты в применении и обслуживании, они могут быть легко автоматизированы и работать в режиме «ожидания», то есть просто подавать сигнал тревоги при обнаружении искомого предмета. Однако они более чувствительны к параметрам автокалибровки и могут давать ложные сигналы тревоги.

Активные методы более универсальны, но они могут давать более детальную информацию, так как позволяют подбирать источник воздействия и параметры его работы под конкретные предметы поиска. Однако они сложнее в применении обладают повышенной помехоустойчивостью и требуют от таможенников работающих с ними знаний принципов функционирования технических средств.

Пассивные и активные методы и средства поиска должны быть:

– информативными (обеспечивать достаточную для принятия решения достоверность определения тайников и скрытых вложений и принадлежность предмета к определенной группе ТПН);

– экспрессными (обеспечивать получение необходимой информации в реальном масштабе времени);

– не причинять вреда объектам таможенного контроля (для активных методов поиска, оказывающих воздействие на объект);

– работоспособными в оперативных (нестационарных) условиях, (за исключением специально оборудованных и постоянно действующих комплексов);

– простыми и удобными в эксплуатации;

– обладать минимальным количеством ложных срабатываний сигнала тревоги.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите задачи таможенного контроля.

2. Дайте определение тайника.

3. Дайте определение сокрытого вложения.

4. По каким принципам классифицируются поисковые ТСТК?

5. Почему в классификации отсутствуют поисковые ТСТК на драгоценные камни?

6. Какие способы используются при поиске ТПН?

7. В чем заключается основное различие пассивных и активных методов поиска.

8. Что объединяет ТСТК таможенного поиска и досмотра?

9. Назовите основные требования к поисковым методам и средствам.

ТЕСТЫ

1. Для чего предназначены средства оптико-механического обследования труднодоступных мест объектов таможенного контроля:

а) для получения визуальной информации о нахождении внутри объектов контроля посторонних вложений.

б) для интроскопии отдельных деталей транспортных средств.

в) для получения визуальной информации о нахождении внутри объектов контроля посторонних вложений и для интроскопии отдельных деталей транспортных средств и грузовых упаковок.

2.Какие ТСТК относятся к средствам оптико-механического обследования объектов таможенного контроля:

а) досмотровые щупы.

б) досмотровые фонари.

в) радиолокационная аппаратура подповерхностного зондирования.

3. Какие ТСТК не относятся к средствам оптико-механического обследования объектов таможенного контроля;

а) интроскопическая (рентгеновская) досмотровая техника.

б) портативные телевизионные системы визуального наблюдения.

в) досмотровые эндоскопы.

4. Для обследования каких объектов можно использовать досмотровые эндоскопы;

а) дверцы, полости кузова и бензобака автомашины.

б) днище автомобиля.

в) ручную кладь и багаж пассажиров.

5. Как обеспечивается безопасность работы портативных телевизионных досмотровых систем в агрессивных средах:

а) за счет использования «холодного» света от электрической лампы накаливания, расположенной вне рабочей зоны.

б) за счет герметизированного корпуса.

в) специальных мер не требуется, так как все детали конструкции достаточно искробезопасны и влагозащищены.

6. Работа приборов подповерхностного зондирования основана на:

а) отражении радиоволн.

б) дифракции радиоволн.

в) поглощении радиоволн.

Дата добавления: 2021-03-18 ; просмотров: 184 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник