Какие способы ингаляции существуют ветеринария

Энциклопедия Животноводства

— Человечность определяется не по тому, как мы обращаемся с другими людьми. Человечность определяется по тому, как мы обращаемся с животными.

— Человек — царь природы. — Жаль, что звери об этом не знают — они неграмотные.

Домашние животноводство

Научный подход

| Введение Веществ Через Органы Дыхания |

| Введение Веществ Через Органы Дыхания Введение веществ через органы дыхания путем вдыхания называют ингаляционным способом. Таким путем можно вводить вещества в газообразном (ингаляционные наркотики), парообразном и аэрозольном состоянии. При этом вещества могут действовать место (растворять слизь или убивать микробов), рефлекторно (усиливать отхаркивание) и резорбтивно. В легких вещества быстро и хорошо всасываются. Ингаляцию применяют при подострых и хронических заболеваниях органов дыхания, при назначении ингаляционных наркотиков, использовании химиотерапевтических средств с целью лечения инфекционных заболеваний. Противопоказанием к назначению ингаляционных средств служат острые заболевания органов дыхания и сердечнососудистой системы.

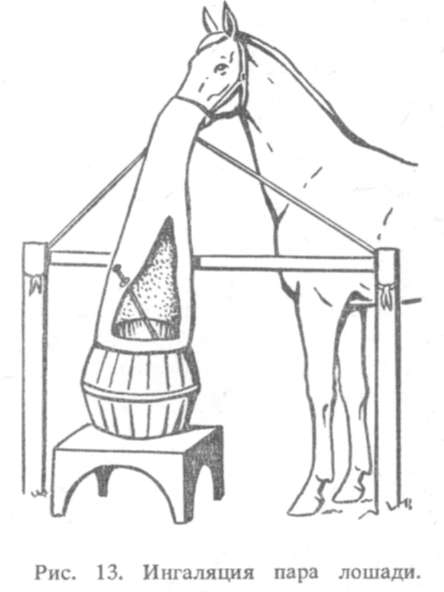

Крупным животным для ингаляции лекарственных средств используют приспособления в виде рукава, мешка или торбы, сшитых из брезента, клеенки или плотной ткани. Длина рукава должна быть 80-90 см, окружность верхней части 70-80 см. На верхней части пришивают две тесемки для фиксации мешка на тыльной части головы. На дно мешка кладут сенную труху или опилки, покрывают их марлей в два слоя, наливают лекарственное вещество (терпентинное или ментоловое масло) и заливают крутым кипятком (0,5-1,5 л). Затем мешок укрепляют на голове животного, чтобы расстояние между губами и слоем марли на дне мешка было 30-40 см (во избежание ожогов). Верхнюю часть мешка затягивают тесемкой. При помощи данного приспособления можно проводить ингаляцию парами воды при подогреве, для чего в нижний конец мешка вшивают резиновую трубку, соединенную с носиком чайника или другого нагревательного прибора. Температура вдыхаемого пара должна быть 45-50° С, продолжительность ингаляции — 15-20 мин, курс лечения — 7-10 сеансов. Для ингаляции групповым способом используют летучие вещества (терпентинное, ментоловое или эвкалиптовое масло и др.), которыми пропитывают куски марли и развешивают их в помещении. Групповым способом чаще пользуются для ингаляций лекарственных веществ в аэрозольном состоянии. Проводят их в камерах, палатках, герметизированных помещениях. В таких помещениях размещают животных партиями и создают определенную концентрацию аэрозолей. Обычно проводят 1-3 сеанса в день, длительность — 30-60 мин каждый в течение 5-6 дней. Количество процедур, концентрация аэрозолей и длительность курса лечения зависят от заболевания, а также ряда других причин. В настоящее время аэрозольный метод применяют для введения в организм путем ингаляции иммунных сывороток и вакцин, антибиотиков и сульфаниламидных препаратов, противовоспалительных и отхаркивающих средств. Широко используются аэрозоли для дезинфекции и дезинсекции животноводческих помещений, для борьбы с кожными болезнями и гельминтозами. Дозирование лекарственных веществ при аэрозольной терапии представляет определенные трудности, так как потери веществ при этом составляют более 50%. В закрытых животноводческих помещениях при одновременной обработке групп животных антибиотики распыляют в среднем из расчета 100 тыс. ЕД на 1 м 3 воздуха помещения. Антибиотики и другие неиспаряющиеся вещества предварительно растворяют в воде, а затем при помощи распылителей создают аэрозоли. При применении антибиотиков остаточный аэрозоль в помещениях и на животных инактивируют согласно инструкции. Иногда лекарственные вещества вводят внутритрахеально, в спинномозговой канал, легкие, сердце и другими путями. Источник Какие способы ингаляции существуют ветеринарияИнгаляция (от лат. inhalo — вдыхаю), введение с терапевтическими целями в дыхательные пути животного паров лекарственных веществ. Для ингаляции используют различные лекарственные вещества (натрия бикарбонат, скипидар, ментол и др:). Летучие лекарственные средства применяют без подогрева, нелетучие — подогревают с небольшим количеством воды. Ингаляция летучими веществами производят в небольшом помещении, наливая их в открытую посуду. Ингаляция с подогревом проводят в тёплом помещении. В этом случае готовят мешок из плотной или прорезиненной ткани длиной от 30 до 70 см. В верхней его части в виде кисетного шва продевают тесёмку, свободными концами которой плотно фиксируют мешок на морде и голове животного. На дно мешка кладут запаренные опилки или сенную труху, добавляя в них лекарстенное вещество (например, 1 мл 2% ного раствора карболовой кислоты). Предварительно покрыв марлей опилки в мешке, надевают его животному на голову с таким расчётом, чтобы расстояние от опилок до носовых отверстий было не менее, 20 см. Мешок оставляют на животном на 10-20 мин. После И. животное можно выводить на холодный воздух не раньше чем через 1,5 ч. Собакам и кошкам И. делают с помощью масок, применяемых для наркоза. Ингаляция даёт хороший терапевтический эффект при лечении болезней органов дыхания, так как пары лекарственных веществ достигают лёгочных альвеол. Ингаляцию применяют при рините, фарингите, ларингите, трахеите, абсцессах в лёгких, если дыхание у больного животного не затруднено. Источник Ингаляция, ингаляция кислорода, аэроионотерапия, аэрозольного терапия, описание, техника применения, показания и противопоказания

При ингаляции вдыхаемые лекарственные средства поступают в организм в виде аэрозолей — растворов, эмульсий, суспензий и др., находящихся под давлением газа. Ингаляция паров. Метод состоит в искусственном введении водяных паров в дыхательные пути или вместе с ними растворенных в нем веществ в парообразном состоянии. Показания. При катаре верхних дыхательных путей с целью облегчения отхаркивания мокроты и пневмониях. В этом случае можно вводить и лекарственные вещества, к числу которых относятся наиболее часто применяемый гидрокарбонат натрия, скипидар, бронхиолитики, протеолитические ферменты, искусственные соляные растворы, отвары трав, лекарственные препараты с добавлением растительных масел (эвкалиптового, мятного, облепихового), а также минеральные воды (рис. 302, 303). Ингаляцию можно проводить через рот или через нос. Техника ингаляции. Из непромокаемой ткани (мешковина, брезент, клеенка и др.) шьется мешок или цилиндрический рукав — ингалятор длиной 60-70 см с таким расчетом, чтобы его можно было надеть на морду животно обычно ингалятор для крупных и для мелких животных. В нижний край рукава вшивается резиновая трубка, а посередине помещаются металлические кольца или сетка в форме диска. Нижнюю половину ингалятора заполняют сеном или соломой, а на верхнем крае прикрепляют две тесемки для фиксации его на голове животного. Размер маски для лошади по верхнему краю составляет 90 см, по нижнему — 70 см. Ингалятор свободным концом надевают на морду животного как торбу и фиксируют тесемками. На дно кладут подушечку с целью предохранения от возможного ожога губ животного. Температура пара должна составлять 40-50С. Продолжительность ингаляции составляет обычно 10-20 минут. На каждую ингаляцию с парами воды добавляется 15-20 капель дезинфицирующих или отхаркивающих средств. Особенно полезна ингаляция паров воды и лекарств, если в нее добавлены сосновые иглы, содержащие скипидар, деготь, креозот, фенол и нафталин, действующие антисептически на слизистые оболочки дыхательных путей. В случаях, когда затруднено отделение экссудата из бронхов, осуществляют ингаляцию щелочных паров (двууглекислая сода). В условиях ферм в станках можно разбрызгивать скипидар на подстилку, а хлорную известь насыпать в ящики и оставлять в помещении. Испаряясь, они насыщают воздух помещения и вдыхаются больными животными постоянно. Ингаляция кислорода. Ингаляции кислорода показаны при его недостатке в тканях и крови. При болезнях дыхательной системы (пневмонии, эмфиземе легких, отеке легких), анемии, сердечно-сосудистой недостаточности, отравлении угарным газом, при других отравлениях. Наиболее распространенной емкостью для этого служит кислородная подушка. Чистый кислород ингалируют в смеси с воздухом или 5% -ным угарным газом. Перед ингаляцией следует очистить верхние дыхательные пути от выделений. Затем надевают маску, которая плотно обхватывает морду выше углов рта, и фиксируют боковыми ремнями на тыльной стороне головы (за ушами). В маске имеется отверстие для удаления выдыхаемого воздуха и поступления чистого кислорода, здесь же происходит смешивание кислорода с выдыхаемым воздухом (углекислотой). В течение сеанса ингаляции необходимо контролировать состояние животного. Для крупных животных кислород подают со скоростью 10 л в минуту в течение 10-15 минут, затем делают перерыв на 15 мин. На сеанс ингаляции расходуется до 150 л. Это дает возможность увеличить содержание кислорода в крови животного в течение 3-4 часов. Подкожно кислород вводят в области подгрудка, шеи, грудной клетки со скоростью 1-1,5 л в 1 минуту. Доза крупным животным 6-10 л, мелким — 2-4 л. Инъекции повторяют через 2-3 дня. Для введения кислорода под кожу используют две стеклянные бутыли, одинаковые по объему, емкостью 5 или 10 л, соединенные между собой резиновыми трубками. Одну бутыль градуируют по 0,5 л, заполняют 0,05%-ным раствором этакридина лактата (или равноценного дезинфектора), затем в нее подают кислород, который вытесняет раствор в другую бутыль. После наполнения бутыли кислородом отсоединяют резиновую трубку от баллона и присоединяют к игле, введенной подкожно животному. При нагнетании воздуха шарами Ричардсона раствор из бутыли переливается в бутыль с кислородом и вытесняет последний в резиновую трубку и иглу под кожу или в брюшную полость. Аэроионотерапия. Способ терапии, основанный на применении электрически зараженных газовых молекул (аэроионов) или газовых молекул и молекул воды (гидроаэроионов). Установлено, что лечебным эффектом обладают аэроионы отрицательной полярности, а положительно зараженные не оказывают позитивного влияния на организм, а в ряде случаев оно отрицательное. Показана при катарах верхних дыхательных путей, снижении иммунного статуса организма, трофических язвах, функциональных расстройствах сердечно-сосудистой системы, язвенной болезни желудка и кишок, стимуляции регенеративных процессов при ранах и др. Противопоказаниями являются истощение животных, эмфизема легких, деструктивные изменения верхних дыхательных путей. Аэроионизация оказывает непосредственно стимулирующее действие на организм отрицательными ионами кислорода и косвенное через освобождение воздушной среды от пыли и микробов. Нервно-рефлекторное действие аэроионов происходит при попадании их в дыхательные пути, где, раздражая легочные рецепторы, они отдают свой заряд в кровь. Кровь с измененными электрическими свойствами трансформирует в клеточных элементах электрические процессы. Отрицательные легкие аэроионы имеют большое значение в лечении и профилактике заболеваний: повышают сопротивляемость организма, усиливают общую реактивность и местные барьерные функции, активизируют легочный газообмен, повышают иммунобиологическую функцию, продуктивность, стабилизируют ге- мопоэз, стимулируют нервно-рефлекторное воздействие на организм через органы дыхания. Для искусственной ионизации воздуха применяют электроэффлювиальные ионизаторы. К ним относятся аппараты АФ-2, АФ-3, АФ-3-1, ионизатор Чижевского. К гидродинамическим ионизаторам, в основе которых лежат явления механического дробления частиц воды, относятся аппараты «Серпухов-1», ГАИ-4У, «0вион-10» (см. рис. 245). Ионизация воздуха возникает при действии постоянного электрического поля высокого напряжения. В естественных условиях аэроионы образуются при атмосферных разрядах, ультрафиолетовом облучении и т. д. Сеансы ионизации назначают с малых доз. В условиях животноводческих помещений и птицефабрик наиболее эффективны аэроионизаторы с проволочными и игольчатыми электродами, основанные на газовом разряде. С профилактической целью чаще используют аэроионизатор Чижевского в виде люстры диаметром 1 м. Электроэффлювиальные и гидродинамические ионизаторы для группового лечения располагают от животного на расстоянии 150-200 см, для индивидуального — на 30-40 см. Процедуры проводят ежедневно или через день. Курс лечения 15-30 сеансов. Повторяют курс лечения через 30 дней. Продолжительность процедуры в зависимости от концентрации ионов 10-27 минут. Дозировка ионов слагается из двух компонентов: концентрации ионов (тыс/см 3 ) и времени ионизации — экспозиции (ч). Для подсчета аэроионов имеются специальные счетчики. Искусственную аэроиоинизацию в животноводческих помещениях проводят из расчета количества аэроиоинов на 1 см 3 воздуха. Эти данные обычно отражены в таблице, прилагаемой к аппарату. Лечение проводят с периодическим исследованием крови и мочи. Аэрозольного терапия. В основе этого метода терапии находятся аэрозоли лечебных веществ. Аэрозоли — дисперсная газовая среда, содержащая твердые и жидкие частицы, размеры которых составляют 10 7 мкм. Аэрозоли твердых раздробленных веществ именуются пылью, образованные в результате конденсации — дымом, а аэрозоли жидких частей — туманом. При очень высокой концентрации частиц в аэрозолях они могут слипаться и оседать. Аэрозоли бывают высокодисперсными с размером частиц свыше 10″ 5 и крупнодисперсными с величиной частиц от 10 3 мкм. Аэрозоли обладают свойствами реагировать на источники света (удаляться или приближаться к ним), на температурные факторы (тепло, холод) и переноситься на расстояния. В составе аэрозолей может содержаться разнообразная атмосферная микрофлора. Аэрозоли можно использовать как для наружного применения, так и в дыхательные пути. В зависимости от размеров частиц аэрозоли обладают разной устойчивостью. Более устойчивыми являются мелкодисперсионные однородные аэрозоли. Для придания аэрозолям устойчивости в раствор лекарства добавляют 10- 20% глицерина, 10-20% глюкозы, натрия хлорид и др. Среди высокодисперсных генераторов наиболее широко в ветеринарной практике применяют генератор электрозолей ручной «Электрозоль-1», струйно-аэрозольные генераторы (САГ-1, САГ-2). Созданы также агрегаты ДАГ-1, ДАГ-2, АИ-1, ВАУ-1, распылитель ВАГ-2, СА-1-РН и др. При проведении аэрозолетерапии важное значение имеет степень дисперсности или величина размера частицы аэрозолей (быстрота испарения, оседания, коагуляция, адсорбция частиц тканями, глубина проникновения в дыхательные пути и лечебная активность). Чем выше дисперсность, тем активнее действует аэрозоль. В зависимости от величины взвешенных частиц их различают: высокодисперсные (до 5 мкм), среднедисперсные (до 25 мкм), крупнодисперсные (до 100 мкм), мелкокапельные (до 400 мкм). В одном и том же аэрозоле находятся частицы разного размера. Следует учитывать, что частицы аэрозолей величиной свыше 10 мкм проникают не глубже верхних дыхательных путей, а частицы размером менее 0,5 мкм удаляются из организма вместе с выдыхаемым воздухом. Оптимальными считаются частицы аэрозолей размером от 0,5 до 5 мкм (хорошо проникают в альвеолы легких). Для повышения устойчивости аэрозольных частиц используют принудительную униполярную электрозарядку аэрозолей (электроаэрозоли), что повышает их активность и равномерное распределение в пространстве. Аэрозоль (в форме дыма) часто получают на основе термохимической реакции. Для этого в металлическую посуду (алюминиевую) диаметром 10 см, высотой около 5 см вносят порошкообразный йод (0,8 г), мельчайший алюминиевый порошок (0,07 г) и смешивают. Добавление в смесь 2-3 капель воды вызывает бурную реакцию с выделениемобильного дыма — аэрозоля йодистого алюминия. Чтобы предотвратить воспламенение, в смесь вносят 0,1 г хлористого алюминия. Необходимое количество смеси для всего помещения разделяют на части и подвешивают в сосудах на высоте 1,5 м с интервалом 8-10 м. Количество аэрозоля рассчитывают по содержанию йода (0,5, 0,3, 0,2 на 1 м 3 помещения). Применяют такие аэрозоли часто при лечении инфекционных болезней птиц (респираторный микоплазмоз, ларинготрахеит и др.), при дегельминтизации овец (диктиокаулез). В условиях терапевтической клиники или производства для такой ингаляции оборудуют специальные боксы с вытяжным устройством, инфракрасными и ультрафиолетовой установками. Для повышения терапевтического воздействия аэрозолей предварительно определяют чувствительность микрофлоры органов дыхания к антибиотикам. В последующем для приготовления растворов используют дистиллированную воду, изотонический раствор, 0,5%-ный раствор новокаина, 10%-ный раствор глюкозы. Антибиотики растворяют в 0,5-2%-ном растворе новокаина из расчета от 50 000 до 100 000 ЕД на 1 мл разбавителя и в расчете 3000-5000 ЕД на 1 кг массы тела. К растворам, не содержащим глюкозу, добавляют глицерин от 10 до 30% к объему жидкости. Приготовленный раствор заливают в стаканчики САГ-1, подвешивают на высоту 1,5 м от пола, соединяют с риверсами компрессора и распыляют в течение 15 минут. Время ингаляции — 60 минут. Лекарственные вещества дозируют с учетом минутного объема дыхания (МОД) животных, средней концентрации аэрозолей препарата (в ЕД, мкг, мг) в 1 л 3 вдыхаемого воздуха, длительность сеанса ингаляции и коэффициента адсорбции препарата в дыхательной системе. На курс лечения назначают от 5 до 15 сеансов. При использовании аэрозолей соблюдают меры охраны окружающей среды и инактивации остаточного действующего вещества. Источник |

Ингаляция (лат. inhalio — вдыхаю) — введение лекарств в организм путем их вдыхания, а ингаляционная терапия — метод лечения больных животных с патологией дыхательных путей с помощью вдыхания воздуха, аэроионов, газов, распыленных лекарственных веществ. Ингаляционный путь введения лекарств является естественным, физиологичным, не травмирующим ткани и доступным. Ингаляции вызывают гиперемию слизистой оболочки дыхательных путей, разжижают вязкую слизь, улучшают функционирование мерцательного эпителия, ускоряют отхождение слизи, подавляют упорный кашель. Вследствие обильной сети капилляров и большой поверхности легких (у крупных животных она достигает 100-200 м 2 ) лекарственные средства из легких очень быстро всасываются. При таком способе введения лекарственные вещества не претерпевают изменений, подобных тем, какие имеют место при поступлении их в желудок, исключается снижение активности препарата в печени. Лекарства, поступившие ингаляционным путем в легкие, действуют приблизительно в 20 раз быстрее и сильнее, чем при приеме внутрь.

Ингаляция (лат. inhalio — вдыхаю) — введение лекарств в организм путем их вдыхания, а ингаляционная терапия — метод лечения больных животных с патологией дыхательных путей с помощью вдыхания воздуха, аэроионов, газов, распыленных лекарственных веществ. Ингаляционный путь введения лекарств является естественным, физиологичным, не травмирующим ткани и доступным. Ингаляции вызывают гиперемию слизистой оболочки дыхательных путей, разжижают вязкую слизь, улучшают функционирование мерцательного эпителия, ускоряют отхождение слизи, подавляют упорный кашель. Вследствие обильной сети капилляров и большой поверхности легких (у крупных животных она достигает 100-200 м 2 ) лекарственные средства из легких очень быстро всасываются. При таком способе введения лекарственные вещества не претерпевают изменений, подобных тем, какие имеют место при поступлении их в желудок, исключается снижение активности препарата в печени. Лекарства, поступившие ингаляционным путем в легкие, действуют приблизительно в 20 раз быстрее и сильнее, чем при приеме внутрь.