Какие способы демилитаризации экономики возможны

Экономические аспекты глобальных проблем

Гонка вооружений — огромная опасность человечеству не только как угроза ядерной войны. На нее, как уже отмечалось, ежегодно расходуется около 700 млрд дол., что равняется затратам труда в сумме приблизительно 100 млн чел.-лет. Под военные базы отведена значительная часть территорий, только в регулярных войсках занято около 25 млн чел. Изготовление и наращивание огромных арсеналов оружия наносит непоправимый вред окружающей среде. Особенно опасными являются хранение и захоронение ядерных отходов, отходов химического и бактериологического производства, аварии на военных заводах, боевых самолетах с ядерными и водородными бомбами.

Наряду с угрозой термоядерного оружия реальной становится угроза экологического оружия (провоцирование землетрясений, цунами, нарушение озонового слоя над территорией противника), милитаризация космоса.

Рост милитаризации экономики углубляет и обостряет экономические, социальные, политические и другие проблемы. Поэтому первоочередной задачей является прекращение гонки вооружений. Ее решение требует демилитаризации экономики. В связи с этим возникает вопрос: как разрешить противоречие между интересами выживания человечества и гонкой термоядерных вооружений?

Основные пути демилитаризации экономики. Поиски путей демилитаризации экономики зависят, прежде всего, от позиции США и России, на долю которых приходится большая часть ядерного потенциала, или около 90 % ядерных боеголовок мира.

Центральное звено стратегических ядерных сил — мобильные и стационарные МРБ наземного базирования. Демилитаризация экономики предусматривает, что у этих стран останется по 1—2 тыс. единиц. Именно такое количество считают оптимальным опытные эксперты мира, поскольку его достаточно для уничтожения ядерным ударом ключевых целей противника.

Важным промежуточным звеном в предотвращении угрозы термоядерной войны является конверсия, то есть переход от процесса милитаризации экономики к экономике разоружения, перевод военного производства на выпуск мирной продукции.

Предварительное условие конверсии военного производства — существенное изменение пропорций распределения финансовых, материальных и человеческих ресурсов между военной и гражданской сферами. Например, в США в производстве военной продукции принимают участие 20 тыс. крупных предприятий и компаний в качестве подрядчиков и свыше 150 тыс. — в качестве субподрядчиков.

Большую часть заказов Пентагона выполняют 100 крупнейших корпораций. В Англии, Франции, ФРГ от 40 до 70 % стоимости всех военных государственных заказов получают 10-15 гигантских монополий. В США выполнением военных заказов заняты около 5,5 млн чел., а с учетом членов их семей почти 20 млн чел. живут на доходы, полученные от выполнения таких заказов. Ежегодно только прямые военные расходы США составляют в последние годы около 280 млрд дол. Перераспределение этих ресурсов в пользу гражданских отраслей — одно из предварительных условий конверсии военного производства.

Проблемы конверсии непосредственно касаются всей системы экономических, социальных, политических, юридических, психологических и других общественных отношений, В экономическом плане конверсия на первых этапах требует определенных затрат на переоснащение специфической военной техники на производство товаров и услуг гражданского назначения. Кроме того, она требует специфических структурных сдвигов в рамках каждой из них. В социальном аспекте конверсия касается лиц, занятых военным производством, и членов их семей. Поскольку заработная плата работников в военных отраслях в США в среднем на 40. % выше, чем в гражданской сфере, они боятся значительного снижения своего жизненного уровня. Социальный аспект конверсии связан также с возможностью сопротивления со стороны ВПК. Политический аспект конверсии обусловлен тем, что ее проведение, прежде всего, политическая проблема, с которой связана качественная смена внешней политики государства. Комплексный характер проблемы конверсии означает, что для ее осуществления необходима помощь правительства.

При этом даже в развитых странах Запада не существует непреодолимых социально-экономических препятствий для проведения конверсии военного производства. С экономической точки зрения это обусловлено тем, что прекращение гонки вооружений в конечном счете будет содействовать расширению занятости, преодолению острых диспропорций в народном хозяйстве, ослаблению дефицита государственного бюджета, инфляционных тенденций, будет стимулировать использование науки в производстве. В широком плане конверсия будет способствовать преодолению всех негативных тенденций, связанных с милитаризацией экономики. Это потребует значительных расходов на переквалификацию рабочих и инженерно-технических работников, занятых в военном производстве. Частичную потерю ими заработной платы можно компенсировать социальными выплатами государства, источником которых станет экономия, полученная за счет конверсии. Конверсия военного производства будет содействовать расширению процесса диверсификации, проникновению военных концернов в производство товаров и услуг гражданского назначения.

С точки зрения решения важнейшей глобальной проблемы современности — предотвращения термоядерной войны — конверсия военного производства придает ослаблению гонки вооружений необратимый характер, укрепляет международное сотрудничество, содействует разрешению других глобальных проблем.

Место и роль развивающихся стран в мировом хозяйстве. Одной из самых острых глобальных проблем является преодоление отсталости развивающимися странами. Эти страны образовались вследствие распада колониальной системы. К ним относятся бывшие колониальные, полуколониальные и зависимые страны Азии, Африки и Латинской Америки. В настоящее время их насчитывается около 150 из 230 стран мира. В этих странах проживает более 50 % населения планеты.

К общим экономическим чертам их народного хозяйства относятся, во-первых, низкий уровень развития производительных сил; во-вторых, монокультурный характер сельского хозяйства и гипертрофированное развитие отдельных отраслей, работающих на экспорт; в-третьих, многоукладность экономики с преобладанием тех укладов, которые основываются на натуральной форме хозяйствования; в-четвертых, господство докапиталистических форм собственности; в-пятых, наличие отдельных форм государственного вмешательства в экономику; в-шестых, чрезвычайно низкий жизненный уровень большинства населения.

Основными социально-экономическими укладами в развивающихся странах являются государственный, капиталистический, кооперативный, мелкотоварный, а также натуральные формы хозяйства. Социально-экономические уклады — это особенные типы производственных отношений со свойственными им специфическими законами развития.

Ведущую роль среди социально-экономических укладов в этих странах играет государственный уклад. Это обусловлено низким развитием экономической и социальной инфраструктуры, решающая роль в формировании которых принадлежит государству. Именно государство и государственный сектор экономики осуществляет борьбу за экономическую независимость. В условиях отсутствия многочисленного и опытного класса предпринимателей, низкого жизненного уровня населения оно берет на себя функции накопления капитала, инвестора и играет доминирующую роль в проведении аграрной реформы, осуществлении структурных преобразований в экономике, развитии базовых отраслей промышленности. Государственный уклад является интегрирующим фактором во взаимодействии других укладов и превращении дезинтегрированной системы в единую целостность. Государству принадлежит решающая роль в противостоянии иностранному капиталу, в привлечении иностранных инвестиций в национальную экономику, оно в наибольшей мере способно развивать науку, овладевать достижениями НТП. Ведь государству во все времена отводилась ведущая роль в обеспечении народного хозяйства деньгами, в проведении денежных реформ, в процессе регулирования денежно-кредитной системы.

Источник

Какие способы демилитаризации экономики возможны

Подробное решение параграф § 27 по истории для учащихся 10 класса, авторов Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. 2016

В чём состояли особенности экономического развития СССР в послевоенный период?

Особенности экономического развития СССР в послевоенный период:

— восстановление разрушенного народного хозяйства,

— демилитаризация экономики и модернизация военно-промышленного комплекса, приоритетной областью была объявлена тяжелая промышленность, главным образом машиностроение, металлургия, топливно-энергетический комплекс,

— достижение довоенного уровня промышленного и сельскохозяйственного производства,

— модернизация промышленности также как и в 20-30 г.г. проводилась за счет сельского хозяйства,

— в связи с резким обострением международной обстановки приходилось наращивать военный потенциал, включая создание атомного оружия.

Почему государственные расходы были направлены в первую очередь на строительство объектов гидроэнергетики и транспорта?

Государственные расходы были направлены в первую очередь на строительство объектов гидроэнергетики и транспорта потому, что электроэнергия была необходима для развития и промышленности, и сельского хозяйства, а транспортная сеть – необходимое условия развития экономики и народного хозяйства.

1. Какие факторы влияли на процесс восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства СССР?

Факторы, влиявшие на процесс восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства СССР:

— сложная международная обстановка,

— разрушенное народное хозяйство,

— экономика, выстроенная под нужды армии, войны,

— несоответствие планов экономического развития (масштабные проекты) возможностям экономики страны,

— приоритетное развитие промышленности над сельским хозяйством.

2. Назовите особенности проведения денежной реформы в СССР в 1947 г.

В декабре 1947 г. в СССР была проведена денежная реформа. Старые купюры менялись на новые в пропорции 10:1.

— Более выгодным был обмен средств, хранившихся в сберкассах.

— Реформа имела конфискационный характер. У населения изъяли значительную часть сбережений.

— это позволило сократить денежную массу, находившуюся в обороте, укрепить рубль, ослабить инфляцию и снизить дефицит товаров.

3. Охарактеризуйте противоречия промышленного развития СССР в послевоенные годы.

Противоречия промышленного развития СССР в послевоенные годы:

Несмотря на заметное увеличение производства товаров широкого потребления, приоритетом оставалось наращивание тяжёлой промышленности.

Для реализации огромных планов не хватало ни материальных ресурсов, ни рабочей силы. Быстрое увеличение инвестиций, как обычно, снижало эффективность их использования. Поскольку дефицитные средства приходилось распределять между многими объектами, росло так называемое незавершённое строительство, т. е. количество предприятий, которые оставались недостроенными. Это означало, что значительные силы были потрачены впустую, не давали отдачи.

Всё заметнее сказывалось отрицательное воздействие на экономику широкого применения труда заключённых. К 1952 г. Министерство внутренних дел, которое управляло лагерями, превратилось в крупнейшее строительное ведомство. Заключённых посылали на самые тяжёлые работы, главным образом в отдалённых районах. Кроме того, МВД сосредоточило в своих руках большую часть добычи золота, серебра, платины, других цветных металлов, апатитов и алмазов, древесины. Однако заключённые работали плохо. Из-за недостатка квалифицированных кадров на объектах МВД было трудно использовать механизмы и повышать производительность труда. Руководители лагерей часто предпочитали досрочно освобождать заключённых и использовать их на производстве в качестве вольнонаёмных работников. На повестке дня стоял следующий логичный шаг — массовое освобождение заключённых и превращение лагерной экономики в обычную.

4. Расскажите о положении советской деревни в послевоенные годы.

Развитие тяжёлой индустрии и ряда масштабных программ сдерживало рост сельского хозяйства, социальной сферы и доходов населения. Особенно сложным было положение в советской деревне, на которую падало основное бремя форсированной индустриализации. Несмотря на рост производства тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники, аграрное производство было отсталым. Механизация затронула в основном такие виды работ в колхозах, как вспашка и сев. Уборка зерновых лишь на 70% производилась комбайнами, а сахарную свёклу, картофель и многие другие культуры убирали вручную. Слабо меха-низированным был тяжёлый труд в животноводстве. К концу 1952 г. лишь около 20% колхозов пользовались электроэнергией.

Вкладывая в развитие сельского хозяйства недостаточные средства, государство вместе с тем увеличивало планы колхозов по поставке продукции. Средний размер сельскохозяйственного налога на один колхозный двор в 1952 г. в 2,7 раза превышал уровень 1941 г., когда налоги были высокими в связи с подготовкой к войне. Крестьяне редко получали плату за свой труд в колхозах, потому что колхозы были убыточными. Это подрывало заинтересованность в увеличении производства. Особенно тяжёлым было положение в животноводстве. На 1 января 1953 г. поголовье коров в стране уменьшилось по сравнению с довоенным периодом на 3,5 млн. Весной 1952 г. возникли перебои в мясном снабжении. Мясо и масло для государственной торговли выделялись в основном Москве и другим крупным промышленным центрам. Низкие урожаи зерновых культур приводили к постоянным перебоям в снабжении хлебом.

О тяжёлом положении в деревне руководство страны знало не только по статистическим отчётам, но также благодаря многочисленным жалобам жителей страны. Под давлением обстоятельств в конце 1952 г. в высшем руководстве страны была создана комиссия, которой поручалось разработать меры для стимулирования животноводства. Речь шла, прежде всего, о повышении цен, по которым государство покупало мясо у колхозов. Однако работа комиссии застопорилась, хотя трудности в сельском хозяйстве только увеличивались.

1. Покажите на карте крупнейшие стройки послевоенных пятилеток, объекты возводящейся в эти годы инфраструктуры.

Куйбышевская, Сталинградская, Каховская гидроэлектростанции, Главный Туркменский, Южно-Украинский, Северо-Крымский, Волго-Донской каналы

2. Определите по карте специализацию промышленности СССР и отраслей сельского хозяйства.

Какие причины тяжёлого положения советской деревни называет автор письма?

Причины тяжёлого положения советской деревни: … Колхозы несут колоссальные убытки в сельском хозяйстве из-за несвоевременной и, надо сказать, плохой уборки урожая, нерадивого отношения к животноводству. И всё это потому, что при работе с угрозами, из-под палки, работают все нехотя, колхозное добро считают не своим и все работают кое-как.

1. Используя дополнительные источники, подготовьте сообщение на тему «Атомный проект в СССР: цели, авторы, реализация».

Задачи атомной науки в СССР с первых же шагов ее развития были подчинены благородным, гуманным целям. Только угроза ядерного нападения со стороны империалистических государств, угроза безопасности страны заставила советских ученых форсировать создание атомной бомбы.

Почти сразу же после войны, когда Советский Союз целиком был поглощен восстановлением разрушенного войной народного хозяйства, в США и Великобритании вынашивали против СССР — своего недавнего союзника по антигитлеровской коалиции — самые чудовищные и коварные планы. Уже в 1948 г. Черчилль предложил начать против СССР атомную войну, а в США в 1949 г. был даже разработан план войны против Советского Союза под кодовым наименованием «Дропшот». Авторы этого плана предлагали сбросить на СССР ни много ни мало 300 атомных бомб и 20 тыс. т «обычных». Черчилль и Трумэн размахивали атомной бомбой в то время, когда у нас такого оружия еще не было.

Сложившаяся к августу 1945г. политическая ситуация вынуждала СССР перевести уже ведущиеся в стране исследования по разработке ядерного оружия на качественно новый уровень, т.к. требовалось не только научное решение проблемы, а создание новой сверхнаукоемкой отрасли промышленности для организации серийного выпуска такого оружия.

Создание первой атомной бомбы СССР является героическим трудовым подвигом советского народа, сумевшим в условиях послевоенной разрухи создать новую атомную промышленность, ядерный оружейный центр, испытательный полигон. Был создан огромный коллектив специалистов различного профиля, работавших над достижением одной цели, — созданием материально-технической и научно-технической базы атомной отрасли, созданием в СССР атомного оружия.

Осенью 1945 г. был создан Специальный комитет. Руководителем был назначен Берия, его заместителем Ванников. В комитет вошли Капица и Курчатов (который стал научным руководителем программы). Одновременно для рассмотрения научных и технических вопросов при Специальном Комитете был образован Технический совет во главе с Ванниковым. В состав совета вошли Алиханов, И.Вознесенский, Завенягин, Иоффе, Капица, Кикоин, Курчатов, Хлопин, Харитон и др. При совете действовали четыре комиссии: по электромагнитному разделению изотопов урана (Иоффе), по получению тяжелой воды (Капица), по изучению плутония (Хлопин), по методикам аналитических исследований Виноградов) и одна секция по охране труда (Парин).

Специальный комитет по существу был вершиной айсберга, конечной инстанцией в сложнейшей схеме дублирующих комиссий из ученых и организаторов производства, созданных параллельно при Академии наук, Совете Министров и в других высоких инстанциях. «Экстремальная централизация», хорошо знакомая по военному времени, позволила действовать напролом и мобилизовать все необходимое.

Существенную роль в создании первой атомной бомбы СССР играли разведывательные данные, полученные из США. Ю.Б.Харитон подчеркивал исключительную ценность информации, полученной от Клауса Фукса, хронология контактов с которым охватывает период с конца 1941 по начало 1949 года. Это был наиболее известный, но далеко не единственный источник информации.

Разведывательная информация содержала изложение фундаментальных идей, лежащих в основе создания атомной бомбы и атомных производств, а также конкретные физические и инженерные данные, непосредственно повлиявшие на представления наших специалистов о путях и способах создания атомной бомбы.

В 1941-1945 роль разведывательной информации в развитии советского атомного проекта была первостепенной, а в 1946-1949 главное значение имели собственные усилия и собственные достижения. Границей этих двух периодов является 1945 год, когда Советский Союз одержал победу в Великой Отечественной войне, и появилась возможность сосредоточить усилия государства на практическом решении атомной проблемы.

Результатом работ стал запуск летом 1948 г. под Челябинском первого ядерного реактора и ввод в эксплуатацию завода по производству плутония. Это позволило провести успешные испытания советской атомной бомбы на полигоне под Семипалатинском 29 августа 1949 г.

Беспрецедентная разрушительная сила атомных взрывов в Хиросиме и Нагасаки в августе 1945 года привела руководство СССР к выводу о необходимости скорейшего форсирования работ по созданию советского атомного оружия. Что и было вскоре выполнено. Попутно были развиты направления ядерной индустрии, направленные на решение задач использования атомной энергии в мирных целях.

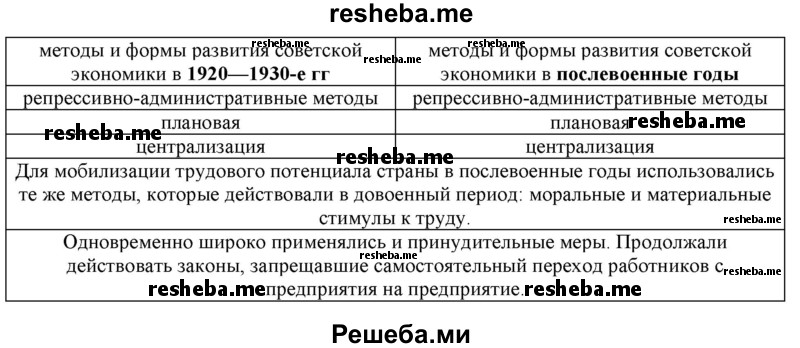

2. Сравните методы и формы развития советской экономики в 1920—1930-е гг. и в послевоенные годы.

Методы и формы развития советской экономики

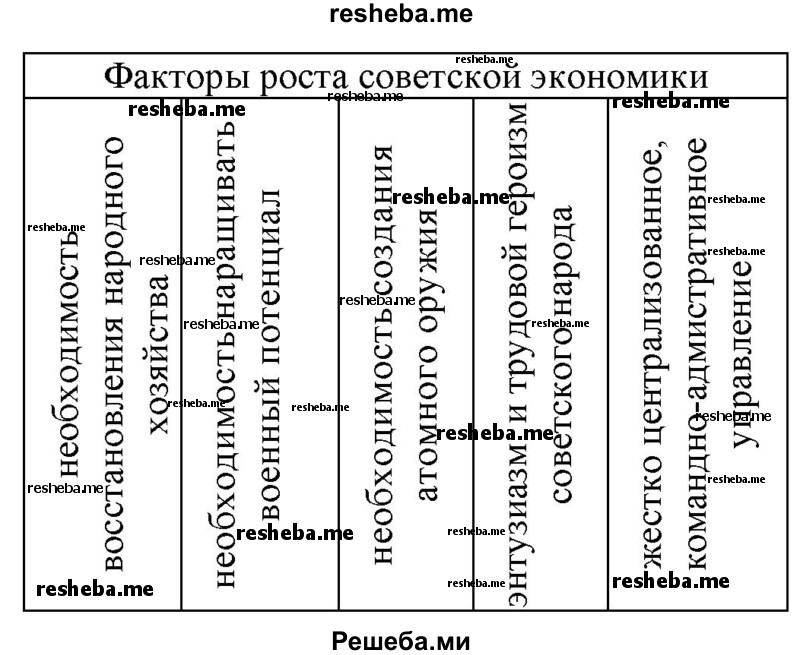

3. Составьте схему-кластер «Факторы роста советской экономики».

4. Вспомните, как называлось движение новаторов социалистического производства в 1930-е гг. Проведите мини-исследование «Участники социалистического соревнования в послевоенные годы».

Для мобилизации трудового потенциала страны в послевоенные годы использовались те же методы, которые действовали в довоенный период. Важную роль играли моральные и материальные стимулы к труду. Государство поддерживало энтузиазм трудящихся, развивались различные формы социалистического соревнования. Массовая подготовка кадров в вузах, техникумах, профессиональных учебных заведениях, а также на производстве способствовала росту производительности труда.

5. Министр финансов СССР А.Г. Зверев так оценивал денежную реформу 1947 г.: «. реформа позволила ликвидировать последствия войны в области денежного обращения, излишние деньги изъяты из обращения. Ликвидированы крупные накопления, образовавшиеся у отдельных групп населения в результате высоких рыночных цен, а также спекуляции. Сокращён государственный долг и уменьшены связанные с ним расходы государственного бюджета». Приведите факты, подтверж-дающие или опровергающие мнение автора.

Факты подтверждения: наличная денежная масса уменьшилась в три с лишним раза, с 43,6 до 14 млрд руб.

По оценке Госбанка, после обмена на руках у населения оставалось около 4 млрд руб.

После отмены карточек в конце 1947 года при зарплатах большинства городского населения в 500—1000 рублей килограмм ржаного хлеба стоил 3 рубля, пшеничного — 4 рубля 40 копеек, килограмм гречки — 12 рублей, сахара — 15 рублей, сливочного масла — 64 рубля, подсолнечного масла — 30 рублей, мороженого судака — 12 рублей, кофе — 75 рублей; литр молока — 3-4 рубля; десяток яиц — 12-16 рублей (в зависимости от категории, которых было три); бутылка пива «Жигулевское» — 7 рублей; пол-литровая бутылка «Московской» водки — 60 рублей.

6. Почему в сельском хозяйстве возникала необходимость к уборке урожая привлекать рабочих фабрик и заводов?

В сельском хозяйстве возникала необходимость привлекать к уборке урожая рабочих фабрик и заводов потому, что колхозники плохо трудились на колхозных полях.

7. Оцените возможные последствия углубляющейся диспропорции советской экономики.

Возможные последствия углубляющейся диспропорции советской экономики оценить можно следующим образом:

диспропорции грозили углублением кризиса. Для их предотвращения необходимо было решить ряд взаимосвязанных проблем. Во-первых, привести планы индустриального строительства и перевооружения в соответствие с реальными возможностями страны. Во-вторых, облегчить положение деревни и за счёт снижения налогов стимулировать рост сельскохозяйственного производства. В-третьих, более активно развивать социальные программы — производство товаров широкого потребления, строительство жилья и т. д.

7. Определите положительные и негативные черты послевоенного экономического курса И.В. Сталина. Подготовьте сообщение на эту тему.

Источник