Способы получения энергии в клетке

Общие пути катаболизма

В чем заключается метаболизм?

Метаболизм представляет собой высоко координированную и целенаправленную клеточную активность, обеспеченную участием многих взаимосвязанных ферментативных систем, и включает два неразрывных процесса анаболизм и катаболизм.

Он выполняет три специализированные функции:

1. Энергетическая – снабжение клетки химической энергией,

2. Пластическая – синтез макромолекул как строительных блоков,

3. Специфическая – синтез и распад биомолекул, необходимых для выполнения специфических клеточных функций.

Анаболизм

Анаболизм – это биосинтез белков, полисахаридов, липидов, нуклеиновых кислот и других макромолекул из малых молекул-предшественников. Поскольку он сопровождается усложнением структуры, то требует затрат энергии. Источником такой энергии является энергия АТФ.

Также для биосинтеза некоторых веществ (жирные кислоты, холестерол) требуются богатые энергией атомы водорода – их источником является НАДФН. Молекулы НАДФН образуются в реакциях окисления глюкозо-6-фосфата в пентозном пути и оксалоацетата малик-ферментом. В реакциях анаболизма НАДФН передает свои атомы водорода на синтетические реакции и окисляется до НАДФ. Так формируется НАДФ-НАДФН-цикл.

Катаболизм

Катаболизм – расщепление и окисление сложных органических молекул до более простых конечных продуктов. Оно сопровождается высвобождением энергии, заключенной в сложной структуре веществ. Большая часть высвобожденной энергии рассеивается в виде тепла. Меньшая часть этой энергии «перехватывается» коферментами окислительных реакций НАД и ФАД, некоторая часть сразу используется для синтеза АТФ.

Следует заметить, что атомы водорода, высвобождаемые в реакциях окисления веществ, могут использоваться клеткой только по двум направлениям:

· на анаболическиереакции в составе НАДФН.

· на образование АТФ в митохондриях при окислении НАДН и ФАДН2.

Весь катаболизм условно подразделяется на три этапа:

Происходит в кишечнике(переваривание пищи) или в лизосомах при расщеплении уже ненужных молекул. При этом освобождается около 1% энергии, заключенной в молекуле. Она рассеивается в виде тепла.

Вещества, образованные при внутриклеточном гидролизе или проникающие в клетку из крови, на втором этапе обычно превращаются в пировиноградную кислоту, ацетильную группу (в составе ацетил-S-КоА) и в некоторые другие мелкие органические молекулы. Локализация второго этапа – цитозольи митохондрии.

Часть энергии рассеивается в виде тепла и примерно 13% энергии вещества усваивается, т.е. запасается в виде макроэргических связей АТФ.

Схема общих и специфичных путей катаболизма

Все реакции этого этапа идут в митохондриях. Ацетил-SКоА включается в реакции цикла трикарбоновых кислот и окисляется до углекислого газа. Выделенные атомы водорода соединяются с НАД и ФАД и восстанавливают их. После этого НАДН и ФАДН2 переносят водород в цепь дыхательных ферментов, расположенную на внутренней мембране митохондрий. Здесь в результате процесса под названием «окислительное фосфорилирование» образуется вода и главный продукт биологического окисления – АТФ.

Часть выделенной на этом этапе энергии молекулы рассеивается в виде тепла и около 46% энергии исходного вещества усваивается, т.е. запасается в связях АТФ и ГТФ.

Роль АТФ

Энергия, высвобождаемая в реакциях катаболизма, запасается в виде связей, называемых макроэргическими. Основной и универсальной молекулой, которая запасает энергию и при необходимости отдает ее, является АТФ.

Все молекулы АТФ в клетке непрерывно участвуют в каких-либо реакциях, постоянно расщепляются до АДФ и вновь регенерируют.

Существует три основных способа использованияАТФ

· транспорт веществ через мембраны,

· изменение формы клетки и ее движение.

Эти процессы вкупе с процессом образованияАТФ получили название АТФ-цикл:

Кругооборот АТФ в жизни клетки

Откуда в клетке АТФ?

Способы получения энергии в клетке

В клетке существуют четыре основных процесса, обеспечивающих высвобождение энергии из химических связей при окислении веществ и ее запасание:

1. Гликолиз (2 этап биологического окисления) – окисление молекулы глюкозы до двух молекул пировиноградной кислоты, при этом образуется 2 молекулы АТФ и НАДН. Далее пировиноградная кислота в аэробных условиях превращается в ацетил-SКоА, в анаэробных условиях – в молочную кислоту.

2. β-Окисление жирных кислот (2 этап биологического окисления) – окисление жирных кислот до ацетил-SКоА, здесь образуются молекулы НАДН и ФАДН2. Молекулы АТФ «в чистом виде» не появляются.

3. Цикл трикарбоновых кислот (ЦТК, 3 этап биологического окисления) – окисление ацетильной группы (в составе ацетил-SКоА) или иных кетокислот до углекислого газа. Реакции полного цикла сопровождаются образованием 1 молекулы ГТФ (что эквивалентно одной АТФ), 3 молекул НАДН и 1 молекулы ФАДН2.

4. Окислительное фосфорилирование (3 этап биологического окисления) – окисляются НАДН и ФАДН2, полученные в реакциях катаболизма глюкозы, аминокислот и жирных кислот. При этом ферменты дыхательной цепи на внутренней мембране митохондрий обеспечивают образование большейчасти клеточного АТФ.

Два способа синтеза АТФ

Основным способом получения АТФ в клетке является окислительное фосфорилирование, протекающее в структурах внутренней мембраны митохондрий. При этом энергия атомов водорода молекул НАДН и ФАДН2, образованных в гликолизе, ЦТК, окислении жирных кислот, преобразуется в энергию связей АТФ.

Однако также есть другой способ фосфорилирования АДФ до АТФ – субстратное фосфорилирование. Этот способ связан с передачей макроэргического фосфата или энергии макроэргической связи какого-либо вещества (субстрата) на АДФ. К таким веществам относятся метаболиты гликолиза (1,3-дифосфоглицериновая кислота, фосфоенолпируват), цикла трикарбоновых кислот (сукцинил-SКоА) и креатинфосфат. Энергия гидролиза их макроэргической связи выше, чем 7,3 ккал/моль в АТФ, и роль указанных веществ сводится к использованию этой энергии для фосфорилирования молекулы АДФ до АТФ.

Источник

Способы получения энергии в клетке

Кругооборот АТФ в жизни клетки

Роль АТФ

Энергия, высвобождаемая в реакциях катаболизма, запасается в виде связей, называемыхмакроэргическими. Основной и универсальной молекулой, которая запасает энергию и при необходимости отдает ее, является АТФ.

Все молекулы АТФ в клетке непрерывно участвуют в каких-либо реакциях, постоянно расщепляются до АДФ и вновь регенерируют.

Существует три основных способа использованияАТФ

· транспорт веществ через мембраны,

· изменение формы клетки и ее движение.

Эти процессы вкупе с процессом образованияАТФ получили название АТФ-цикл:

Откуда в клетке АТФ?

В клетке существуют четыре основных процесса, обеспечивающих высвобождение энергии из химических связей при окислении веществ и ее запасание:

1. Гликолиз(2 этап биологического окисления) – окисление молекулы глюкозы до двух молекул пировиноградной кислоты, при этом образуется 2 молекулы АТФи НАДН. Далее пировиноградная кислота в аэробных условиях превращается в ацетил-SКоА, в анаэробных условиях – в молочную кислоту.

2. β-Окисление жирных кислот (2 этап биологического окисления) – окисление жирных кислот до ацетил-SКоА, здесь образуются молекулы НАДНи ФАДН2. Молекулы АТФ «в чистом виде» не появляются.

3. Цикл трикарбоновых кислот (ЦТК, 3 этап биологического окисления) – окисление ацетильной группы (в составе ацетил-SКоА) или иных кетокислот до углекислого газа. Реакции полного цикла сопровождаются образованием 1 молекулы ГТФ(что эквивалентно одной АТФ), 3 молекул НАДНи 1 молекулы ФАДН2.

4. Окислительное фосфорилирование (3 этап биологического окисления) – окисляются НАДН и ФАДН2, полученные в реакциях катаболизма глюкозы, аминокислот и жирных кислот. При этом ферменты дыхательной цепи на внутренней мембране митохондрий обеспечивают образование большейчасти клеточного АТФ.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Энергия в клетке. Использование и хранение

Всем привет! Эту статью я хотел посвятить клеточному ядру и ДНК. Но перед этим нужно затронуть то, как клетка хранит и использует энергию (спасибо spidgorny). Мы будем касаться вопросов связанных с энергией почти везде. Давайте заранее в них разберемся.

Из чего можно получать энергию? Да из всего! Растения используют световую энергию. Некоторые бактерии тоже. То есть органические вещества синтезируются из неорганических за счет световой энергии. + Есть хемотрофы. Они синтезируют органические вещества из неорганических за счет энергии окисления аммиака, сероводорода и др. веществ. А есть мы с вами. Мы — гетеротрофы. Кто это такие? Это те, кто не умеет синтезировать органические вещества из неорганических. То есть хемосинтез и фотосинтез, это не для нас. Мы берем готовую органику (съедаем). Разбираем ее на кусочки и либо используем, как строительный материал, либо разрушаем для получения энергии.

Что конкретно мы можем разбирать на энергию? Белки (сначала разбирая их на аминокислоты), жиры, углеводы и этиловый спирт (но это по желанию). То есть все эти вещества могут быть использованы, как источники энергии. Но для ее хранения мы используем жиры и углеводы. Обожаю углеводы! В нашем теле основным запасающим углеводом является гликоген.

Он состоит из остатков глюкозы. То есть это длинная, разветвленная цепочка, состоящая из одинаковых звеньев (глюкозы). При необходимости в энергии мы отщепляем по одному кусочку с конца цепи и окисляя его получаем энергию. Такой способ получения энергии характерен для всех клеток тела, но особенно много гликогена в клетках печени и мышечной ткани.

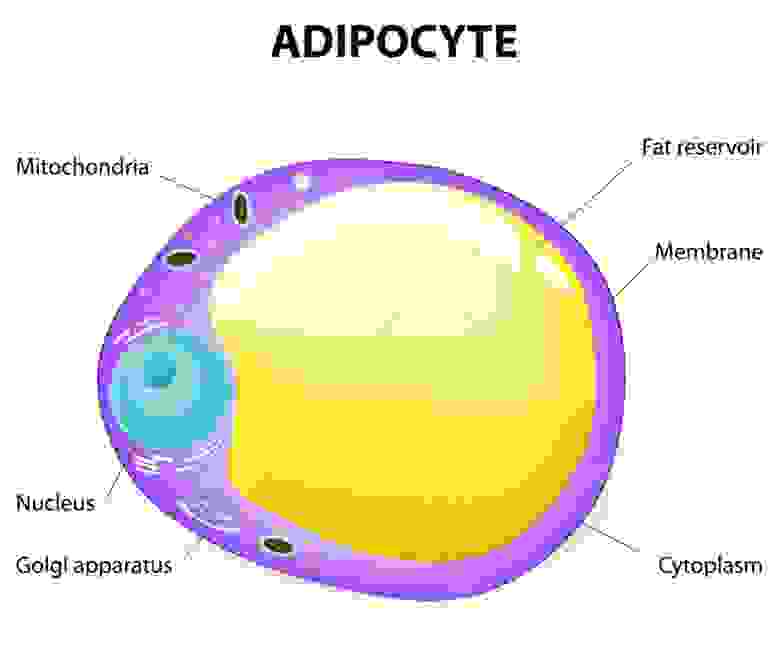

Теперь поговорим о жире. Он хранится в специальных клетках соединительной ткани. Имя им — адипоциты. По сути это клетки с огромной жировой каплей внутри.

При необходимости, организм достает жир из этих клеток, частично расщепляет и транспортирует. По месту доставки происходит окончательное расщепление с выделением и преобразованием энергии.

Довольно популярный вопрос: «Почему нельзя хранить всю энергию в виде жира, или гликогена?»

У этих источников энергии разное назначение. Из гликогена энергию можно получить довольно быстро. Его расщепление начинается почти сразу после начала мышечной работы, достигая пика к 1-2 минуте. Расщепление жиров протекает на несколько порядков медленней. То есть если вы спите, или медленно куда-то идете — у вас постоянный расход энергии, и его можно обеспечить расщепляя жиры. Но как только вы решите ускориться (упали сервера, побежали поднимать), резко потребуются много энергии и быстро ее получить расщепляя жиры не получится. Тут нам и нужен гликоген.

Есть еще одно важное различие. Гликоген связывает много воды. Примерно 3 г воды на 1 г гликогена. То есть, для 1 кг гликогена это уже 3 кг воды. Не оптимально… С жиром проще. Молекулы липидов (жиры=липиды), в которых запасается энергия не заряжены, в отличие от молекул воды и гликогена. Такие молекулы называется гидрофобными (дословно, боящимися воды). Молекулы воды же поляризованы. Примерно так это выглядит.

По сути, положительно заряженные атомы водорода взаимодействуют с отрицательно заряженными атомами кислорода. Получается стабильное и энергетически выгодное состояние.

Теперь представим молекулы липидов. Они не заряжены и не могут нормально взаимодействовать с поляризованными молекулами воды. Поэтому смесь липидов с водой энергетически невыгодна. Молекулы липидов не способны адсорбировать воду, как это делает гликоген. Они «кучкуются» в так называемые липидные капли, окружаются мембраной из фосфолипидов (одна их сторона заряжена и обращена к воде снаружи, вторая — не заряжена и смотрит на липиды капли). В итоге, у нас есть стабильная система, эффективно хранящая липиды и ничего лишнего.

Окей, мы разобрались с тем, в каких формах хранится энергия. А что с ней происходит дальше? Вот отщепили мы молекулу глюкозы от гликогена. Превратили ее в энергию. Что это значит?

Сделаем небольшое отступление.

В клетке происходит порядка 1.000.000.000 реакций каждую секунду. При протекании реакции одно вещество трансформируется в другое. Что при этом происходит с его внутренней энергией? Она может уменьшаться, увеличиваться или не меняться. Если она уменьшается -> происходит выделение энергии. Если увеличивается -> нужно взять энергию из вне. Организм обычно совмещает такие реакции. То есть энергия, выделившаяся при протекании одной реакции идет на проведение второй.

Так вот в организме есть специальные соединения, макроэрги, которые способны накапливать и передавать энергию в ходе реакции. В их составе есть одна, или несколько химических связей, в которых и накапливается эта энергия. Теперь можно вернуться к глюкозе. Энергия выделившаяся при ее распаде запасется в связях этих макроэргов.

Разберем на примере.

Самым распространенным макроэргом (энергетической валютой) клетки является АТФ (Аденозинтрифосфат).

Выглядит примерно так.

В его состав входит азотистое основание аденин (одно из 4, используемых для кодирования информации в ДНК), сахар рибоза и три остатка фосфорной кислоты (поэтому и АденозинТРИфосфат). Именно в связях между остатками фосфорной кислоты накапливается энергия. При отщеплении одного остатка фосфорной кислоты образуется АДФ (АденозинДИфосфат). АДФ может выделять энергию, отрывая еще один остаток и превращаясь в АМФ (АденозинМОНОфосфат). Но эффективность отщепленная второго остатка намного ниже. Поэтому, обычно, организм стремится из АДФ снова получить АТФ. Происходит это примерно так. При распаде глюкозы, выделяющаяся энергия тратится на образование связи между двумя остатками фосфорной кислоты и образование ATP. Процесс многостадийный и пока мы его опустим.

Получившийся АТФ является универсальным источником энергии. Он используется везде, начиная от синтеза белка (для соединения аминокислот нужна энергия), заканчивая мышечной работой. Моторные белки, осуществляющие мышечное сокращение используют энергию, запасенную в АТФ, для изменения своей конформации. Изменение конформации это переориентация одной части большой молекулы относительно другой. Выглядит примерно так.

То есть химическая энергия связи переходит в механическую энергию. Вот реальные примеры белков, использующих АТФ для осуществления работы.

Знакомьтесь, это миозин. Моторный белок. Он осуществляет перемещение крупных внутриклеточных образований и участвует в сокращении мышц. Обратите внимание, у него имеется две «ножки». Используя энергию запасенную в 1 молекуле АТФ он осуществляет одно конформационное изменение, по сути один шаг. Самый наглядный пример перехода химической энергии АТФ в механическую.

Второй пример — Na/K насос. На первом этапе он связывает три молекулы Na и одну АТФ. Используя энергию АТФ, он меняет конформацию, выбрасывая Na из клетки. Затем он связывает две молекулы калия и, возвращаясь к исходной конформации, переносит калий в клетку. Штука крайне важная, позволяет поддерживать уровень внутриклеточного Na в норме.

А если серьезно, то:

Пауза. Зачем нам АТФ? Почему мы не можем использовать запасенную в глюкозе энергию напрямую? Банально, если окислить глюкозу до CO2 за один раз, мгновенно выделится экстремально много энергии. И большая ее часть рассеется в виде тепла. Поэтому реакция разбивается на стадии. На каждой выделяется немного энергии, она запасается, и реакция продолжается пока вещество полностью не окислиться.

Подитожу. Запасается энергия в жирах и углеводах. Из углеводов ее можно извлечь быстрее, но в жирах можно запасти больше. Для проведения реакций клетка использует высокоэнергетические соединения, в которых запасается энергия распада жиров, углеводов и тд… АТФ — основное такое соединение в клетке. По сути, бери и используй. Однако не единственное. Но об этом позже.

Источник