- Типы подчинительной связи в словосочетаниях

- Основные понятия

- Какие сочетания слов нельзя назвать словосочетанием

- Типы подчинительной связи

- Согласование

- Управление

- Примыкание

- Трудные случаи

- Сложноподчиненное предложение (СПП)

- Что такое сложноподчиненное предложение

- Как связаны части сложноподчиненных предложений

- Значения сложноподчиненных предложений

- Именные придаточные предложения

- Обстоятельственные придаточные предложения

- Виды подчинений придаточных

- Сложноподчинённое предложение (СПП)

- Что такое сложноподчинённое предложение (СПП)

- Особенности сложноподчинённого предложения

- СПП с несколькими придаточными

- Последовательное подчинение

- Параллельное подчинение

- Однородное подчинение

- Комбинированное подчинение

- Типы придаточных в СПП

- Определительные

- Изъяснительные

- Обстоятельственные

- Образа действия

- Меры и степени

- Места

- Времени

- Причины

- Уступки

- Условия

- Следствия

- Сравнения

- Присоединительные

Типы подчинительной связи в словосочетаниях

Основные понятия

- Словосочетание — это сочетание самостоятельных слов, связанных по смыслу и грамматически.

- Подчинительная связь — это способ связи слов в словосочетании, когда одно слово главное, а другое — зависимое. От главного к зависимому всегда можно поставить вопрос.

Словосочетание состоит из главного и зависимого слова.

Например: Сергей вовремя сдал свою работу.

Найдем все словосочетания:

- сдал работу – сдал (кого? что?) работу; сдал – главное слово, работу – зависимое;

- вовремя сдал – сдал (когда?) вовремя; сдал – главное слово, вовремя – зависимое;

- свою работу – работу (какую? чью?) свою; работу – главное слово, свою – зависимое.

Остались два слова: Сергей сдал. Это грамматическая основа, оба слова — главные члены предложения, ни одно из них не является главнее другого. Получается, что подлежащее и сказуемое нельзя назвать словосочетанием.

Какие сочетания слов нельзя назвать словосочетанием

- Главные члены предложения.

- Равноправные сочетания — в предложении это однородные члены (красные и синие, задумался и понял, родные и близкие). Они связаны не подчинительной, а сочинительной (равноправной) связью.

- Самостоятельное слово (существительное, прилагательное, местоимение, глагол и другие знаменательные части речи) со служебным словом, чаще это предлог, реже – частица (на тренировку, в рассказе, не согласился, пусть подумает). Между самостоятельным и вспомогательным словом смысловая связь не оформляется вопросом. Нельзя задать вопрос от глагола «согласился» к частице «не» или от существительного «тренировку» к предлогу «на». Такие сочетания необходимы для грамматической связи слов в предложении.

- Составные формы слов – будущее время глагола (будет + инфинитив), сравнительная или превосходная степень прилагательных, наречий (более успешный, самый интересный, менее сильно).

- Неразделимые лексические единицы – фразеологизмы (ни рыба ни мясо, спустя рукава).

Типы подчинительной связи

Согласование

Согласование — это тип подчинительной связи, при котором форма зависимого слова полностью соответствует форме главного слова. При согласовании главное слово выражено существительным, зависимое — прилагательным, причастием, местоимением, числительным, род число и падеж которых согласуется с родом, числом и падежом главного слова:

- серьезное испытание: испытание (какое?) серьезное – падеж, род, число совпадают;

- серьезными испытаниями: испытаниями (какими?) серьезными – падеж, число зависимого слова изменились вслед за изменением падежа и числа главного слова;

- для серьезных испытаний: для испытаний (каких?) серьезных – очередное изменение падежного окончания.

Сколько бы вы ни изменяли главное слово, зависимое тут же примет форму слова-лидера. Такой тип подчинения называется согласование.

Управление

Управление — это подчинительная связь, при которой главное слово требует, чтобы зависимое при нем стояло в определенном падеже:

- услышать (инфинитив) друга: услышать (кого?) друга (Вин. п);

- услышу (я) друга (Вин. п);

- услышите (вы) друга (Вин. п);

- услышат (они) друга (Вин. п);

- услышал бы (условное) друга (Вин. п);

- услышьте (повелительное) друга (Вин. п).

Спряжение глагола, изменение его наклонений никак не влияют на форму зависимого слова: при глаголе «услышать» существительное «друг» употребляется только в винительном падеже.

Главным словом может быть существительное, но принцип связи тот же:

фигуры из песка – для фигур из песка – о фигурах их песка.

Примыкание

Примыкание — это тип связи, когда между главным и зависимым слово нет грамматической связи, только смысловая. Зависимым словом является неизменяемая часть речи — наречие, деепричастие. Инфинитив (неопределенная форма глагола) и притяжательные местоимения (его, ее, их – отвечают на вопрос чей?), входят в состав словосочетаний, примыкая к главному слову.

- прыгнул вверх: прыгнул (куда?) вверх; зависимое слово — наречие;

- стоит облокотившись: стоит (как?) облокотившись; зависимое слово — деепричастие;

- ударишь сильнее: ударишь (как?) сильнее — сравнительная степень наречия тоже не изменяется;

- любитель пожаловаться: любитель (какой? чего?) пожаловаться — инфинитив примыкает к главному существительному;

- распоряжение сверху: распоряжение (какое? откуда?) сверху — неизменяемое наречие;

- её просьба: просьба (чья?) её — притяжательные местоимения примыкают к главному слову.

Трудные случаи

Важно помнить о существовании производных предлогов (образованы от самостоятельных частей речи — в течение, насчет, ввиду), чтобы правильно найти словосочетание и определить тип подчинения. Наречия, которые образованы таким же способом (навек, сначала, вглубь), также могут сбить с толку:

- Вышел навстречу машине: вышел (куда?) навстречу машине – управление. Производный предлог «навстречу» можно заменить обычным предлогом «К»: вышел к машине.

- Решился прийти на встречу с журналистами: прийти (куда?) на встречу (управление); на встречу (какую?) с журналистами (управление).

- Парус растаял в дали океана: растаял (где?) в дали (сущ. с предлогом) — управление, в дали (какой?) океана — управление. Чтобы убедиться, что в предложении существительное с предлогом, а не наречие, можно изменить тип подчинения — в океанской дали (согласование).

- Вдали показался велосипедист: показался (где?) вдали (наречие) — примыкание.

- Мы поговорим с тобой после: поговорим (когда?) после (наречие) — примыкание.

- Поговорим после собрания: поговорим (когда?) после собрания (сущ. с предлогом) — управление.

Источник

Сложноподчиненное предложение (СПП)

О чем эта статья:

9 класс, 11 класс

Что такое сложноподчиненное предложение

Сложноподчиненное предложение (СПП) — это вид сложного предложения, в составе которого одно простое предложение по смыслу и интонации подчинено другому.

Зависимое предложение в этом случае называют придаточным, независимое — главным.

Пример сложноподчиненного предложения:

Придаточное предложение в СПП может занимать разные положения: в середине главного, перед или после него.

Когда грузовик свернул к деревне, озеро осталось позади. — Придаточное на первом месте.

Озеро остались позади, когда грузовик свернул к деревне. — Придаточное после главного.

Сейчас, когда грузовик свернул к деревне, озеро осталось позади. — Придаточное разрывает главное предложение.

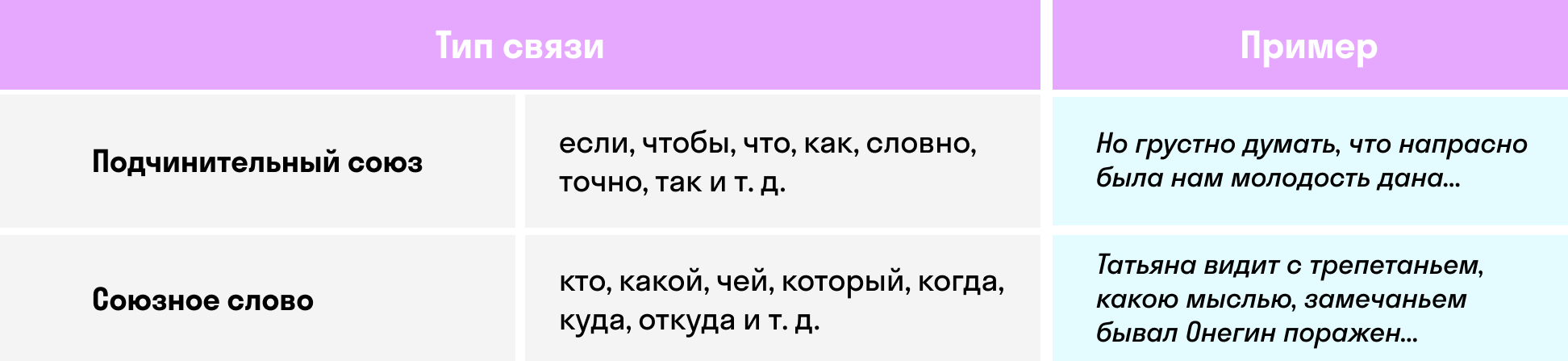

Как связаны части сложноподчиненных предложений

В сложноподчиненном предложении главная и придаточные части связаны между собой подчинительными союзами или союзными словами.

Значения сложноподчиненных предложений

В русском языке есть две группы придаточных предложений — именные и обстоятельственные. Они отличаются друг от друга по смыслу и характеру подчинительной связи с главным предложением. Рассмотрим каждую группу сложноподчиненных предложений на примерах.

Именные придаточные предложения

Эти предложения играют роль дополнений и определений по своему значению и связи с главным предложением. Их принято разделять на две подгруппы: определительные и изъяснительные.

Определительные придаточные предложения описывают существительное или местоимение в главном предложении. К ним можно задать вопрос «какой?»:

Хорош тот человек (какой?), который трудится над собой, а не других оценивает.

К главному предложению определительное придаточное присоединяется союзами и союзными словами который, какой, чей, кто, куда, будто и т. д.

Изъяснительные придаточные предложения поясняют глаголы и другие слова, которые означают речь, мысли и чувства. К таким придаточным можно задать вопросы косвенных падежей:

Отец завещал (что?), чтобы мы не забывали родину.

С главным предложением изъяснительное придаточное соединено подчинительной связью — союзами и союзными словами что, как, чтобы, где, откуда, зачем и т. д.

Обстоятельственные придаточные предложения

Эти предложения по подчинительной связи с главным и значению выполняют роль обстоятельств. Подгрупп придаточных здесь больше, чем в именных:

Источник

Виды подчинений придаточных

В задании В6 часто нужно также определить вид подчинения придаточных предложений.

Существует три вида соподчинения придаточных предложений к главному: последовательное, однородное, параллельное.

При ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ подчинении первое придаточное относится к главному

(придаточное первой степени), второе — к этому придаточному (придаточное второй степени) и

1. «Люди, к сожалению, мало черпают из книг «о хороших манерах» потому, что в книгах

о хороших манерах редко объясняется, зачем нужны хорошие манеры» (По Д.С Лихачеву). К

главному предложению (оно первое) присоединяется первое придаточное причины, к нему, в

свою очередь, — придаточное изъяснительное.

2. «Когда человек настолько уязвлен, что не в силах проявить великодушие, в эти минуты

он особенно нуждается в сочувствии и поддержке» (Джордж Бернард Шоу). Во втором предложении к придаточному определительному присоединяется придаточное степени, главным предложением является третье.

При последовательном подчинении иногда союзы оказываются рядом, о пунктуации на

стыке союзов смотрите задание А25.

При ОДНОРОДНОМ подчинении придаточные относятся к одному общему для них

главному предложению и являются одинаковыми по значению — однородными, отвечают на

один и тот же вопрос и относятся к одному виду:

1. «Если человек не умеет понять другого, приписывая ему только злые намерения, и если

он вечно обижается на других, это человек, обедняющий свою жизнь и мешающий жить другим». (По Д.С. Лихачеву).

Как видим, два придаточных условия относятся к одному главному, оба придаточных отвечают на один вопрос: ПРИ КАКОМ УСЛОВИИ? Кстати, если бы не обособленное обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом, то запятая перед союзом И, соединяющим два

однородных придаточных, отсутствовала бы. Однородные придаточные могут иметь при себе сочинительные союзы, перед которыми запятые ставятся так же, как при однородных

2. «В своей книге «Письма О добром и прекрасном», предназначенной для детей, я пытаюсь объяснить, что следование путем добра естественно для человека и что он полезен и человеку, и всему обществу в целом» (По Д.С. Лихачеву).

Во втором предложении два придаточных изъяснительных являются однородными, отвечая на один и тот же вопрос, который мы задаем от одного слова в главном предложении (объяснить ЧТО?), их соединяет одиночный союз И, поэтому запятую перед ним не ставим. Так же

можно прокомментировать и предложение №3, приводимое ниже.

3. «Больше всего превосходим мы животных только одним: что говорим между собою и

что мы можем словами выражать свои чувства» (Цицерон).

4. «В своих письмах я не пытаюсь объяснить, что такое добро и почему добрый человек

внутренне красив . » (Д.С. Лихачев).

. В четвертом предложении мы видим, что при однородном подчинении (два придаточных

изъяснительных) могут быть использованы разные союзные слова: ЧТО и ПОЧЕМУ.

5. «Когда-то считалось неприличным показывать всем своим, что с вами произошло не-

счастье и у вас горе» (Д.С. Лихачев).

Источник

Сложноподчинённое предложение (СПП)

Сложносочинённое и сложноподчинённое предложение – разновидности сложных синтаксических конструкций в языке. Сложные предложения составляются из простых частей, для соединения которых в единое целое служат:

- интонация (в устной речи);

- смысловая связь;

- связующие элементы (союзы, союзные слова).

В зависимости от использованных связующих элементов и от взаимоотношений между частями сложные предложения подразделяются на виды/

Что такое сложноподчинённое предложение (СПП)

Такое название носят конструкции, образованные путём подчинения одного простого предложения другому. При этом одно из них становится главным и от него задаётся вопрос ко второму (придаточному).

- Лыжные соревнования пришлось отложить , потому что снег растаял из-за внезапной оттепели.

Основная информация содержится в первой (главной) части. Вторая, придаточная, сообщает дополнительные сведения: поясняет причину происходящего. Схематически структура полученной синтаксической единицы передаётся так.

Особенности сложноподчинённого предложения

По сравнению со сложносочинённым СПП имеет отличия:

- Придаточное присоединяется подчинительным союзом или союзным словом.

- В афише написано , что гастроли симфонического оркестра пройдут на сцене театра в июне. (подчин. союз)

- Начальник выяснял , что помешало сотрудникам закончить работу в срок. (союзн. слово)

- Союз (союзное слово) входит в состав придаточного, а не располагается между частями.

- Место зависимой части – не только после главной, но и впереди и даже внутри неё.

- Кондуктор подошёл к пассажиру, который ещё не оплатил проезд .

- Кто получит премию по итогам года , руководство решало с учётом результатов работы.

- До деревни, куда дети собирались на каникулы , от райцентра ходил автобус.

СПП с несколькими придаточными

В подчинительных конструкциях, состоящих из трёх, четырёх и т. д. элементов, при необходимости присоединения нескольких зависимых к одному главному используются три способа подчинения:

- последовательное;

- параллельное;

- однородное.

Последовательное подчинение

Способ заключается в образовании цепочки, в которой очередной подчиняемый элемент становится главным для следующего.

- Экскурсанты ждали , когда подадут на посадку автобус, который отвезёт их в старую крепость.

Параллельное подчинение

При параллельном подчинении зависимые части подчинены одной, но с разными вопросами. Возможности взаимного расположения элементов в таком случае не ограничены.

- Когда книга была издана , в магазинах люди выстраивались в очереди , чтобы приобрести её.

- Половину вещей, которые были приготовлены в дорогу, пришлось оставить , чтобы не тащить слишком тяжёлый рюкзак.

Однородное подчинение

Вариант, близкий к предыдущему. Разница заключается в том, что придаточные отвечают на одинаковые вопросы и ведут себя подобно однородным членам в плане постановки знаков перед соединяющими их сочинительными союзами. В прозаической речи подчинённые компоненты располагаются по одну сторону от основного, поэзия допускает отдельные отступления от этого правила.

- Продолжение фильма повествует о том, как сложилась дальнейшая судьба героев, какие приключения с ними происходили , чем завершилась их миссия .

- Олег спешил домой, чтобы родители не волновались и чтобы Барсик побыстрее обрадовался новой игрушке.

Запятая между придаточными, как и при однородных членах, не ставится перед одиночным соединительным союзом.

Комбинированное подчинение

Высказывания с количеством подчинённых элементов от трёх и выше допускают использование комбинаций способов подчинения.

- Чтобы память не подвела , Николай записывал свои планы в блокнот, который всегда был у него с собой и в который он частенько заглядывал .

В примере использована комбинация параллельного и однородного способов.

Типы придаточных в СПП

Придаточная часть раскрывает содержание основной, поясняя дополнительные аспекты происходящего. Характер пояснения определяет принадлежность зависимого к одному из перечисленных типов:

- определительные;

- изъяснительные;

- обстоятельственные;

- присоединительные.

Определительные

В составе высказывания поясняют существительное из главной части, с которым связаны вопросами определений. Присоединяются при помощи союзных слов.

- Письмо , которое было получено на прошлой неделе , сообщало о приезде родственников на новогодние каникулы.

Выделенная часть содержит характеристику подлежащего письмо, с которым связана вопросом ( какое? ).

Определительные придаточные поддаются замене одиночным причастием (нераспространённые) или причастным оборотом, поскольку причастие относится к существительному, связано с ним тем же вопросом и берёт на себя при замене значение действия, ранее выражавшегося сказуемым.

- Письмо , полученное на прошлой неделе , сообщало о приезде родственников на новогодние каникулы.

Разновидность этого типа – местоименно-определительные . Подчинены тем же способом местоимению, заменяющему существительное.

- Каждый , кто оказывался на вершине холма , останавливался полюбоваться открывшимся видом.

Изъяснительные

Этот тип отвечает на падежные вопросы существительного. Относится к словам, с помощью которых обозначаются чувства, мысли, разновидности устной и письменной речи и пр. В роли таких слов выступают:

- Глагол — Рыбак надеялся , что буря пройдёт стороной .

- Предикативное наречие (категория состояния) — После папиного объяснения Маше стало понятно , как решается задача .

- Краткое прилагательное — Докладчик был согласен , что в рамки темы доклада указанная проблема не укладывается .

Присоединение происходит при помощи как союзов, так и союзных слов.

В предложениях с придаточным изъяснительным смысл главной части неполон без зависимой, поскольку слова указанного значения требуют пояснения в виде либо дополнения, либо отвечающего на его вопрос самостоятельного синтаксического компонента.

Обстоятельственные

Тип зависимых частей, отвечающих на наречные вопросы (кроме двух видов, к которым вопрос не задаётся вообще). Поясняют основную часть целиком, за исключением групп со значением образа действия, меры и степени.

По значению подразделяются на смысловые группы:

Образа действия

Указывают, как , каким образом происходят события, обозначенные в главной части. На эти же вопросы и отвечают. Поскольку действие передаётся глаголом, его и поясняет данная разновидность. При наличии в главном указательных слов так, таким образом вопрос задаётся от них, если они опущены – от сказуемого.

- Дела обернулись так , что курьер должен был выехать немедленно .

- Водитель реагировал на знак, как предписывают правила дорожного движения .

В предложении занимают постпозицию по отношению к поясняемой части.

Меры и степени

Поясняют слова со значением признака или действия с точки зрения степени проявления этого признака (действия). Относятся к указательным словам.

Присоединяясь союзами что и чтобы, приобретают добавочное оттеночное значение – результата, следствия.

- Автобус шёл настолько медленно, что к поезду семья едва не опоздала .

В конструкциях с союзными словами насколько, сколько оттенок отсутствует, значение меры и степени представлено в чистом виде.

- Музыка гремела настолько оглушительно, насколько позволяли динамики музыкального центра .

В работах лингвистов представленные две разновидности обстоятельственных придаточных то объединяются в одну группу ( образа действия и степени ), то разделяются на самостоятельные.

Места

Сообщают о месте (где) или направлении (куда, откуда). Поясняют главную часть, но относятся в ней к указательным словам, представляющим собой местоименные наречия в роли обстоятельства места. Располагаются после поясняемой части, присоединяясь к ней с помощью союзных слов.

- Друзья договорились встретиться там, откуда им будет удобнее добираться до парка аттракционов .

В разговорной речи допускаются два отступления от традиционной для литературной нормы структуры:

- опускается указательное слово в главном элементе конструкции;

- Оглушённая новостями Елена бездумно брела , куда несли её ноги .

- поясняющая часть предшествует поясняемой.

- Куда друзья позвали , туда Борис и пошёл .

Времени

Отмечают время события ( когда ), продолжительность ( как долго ), начальный и конечный моменты ( с каких и до каких пор ). Поясняют главное высказывание целиком.

В расположении относительно основной части допускается вариативность при отсутствии в ней указательных слов.

- Когда докладчик завершил выступление , слушатели задали ему много вопросов .

- Пассажир выскочил из вагона на платформу, как только двери открылись .

- Птицы , едва небо начало светлеть , уже огласили рощу разноголосым пением.

Фиксируется положение придаточного при отсутствии указательных слов в двух случаях:

- связующий элемент – союз со значением внезапности (как вдруг, как) – требует следования содержащей его части за основной;

- Девушка , сидя на скамейке, читала письмо, как вдруг налетевший порыв ветра вырвал странички из её рук .

- двойной союз с находящимся в главной части вторым компонентом (который бывает опущен и только подразумевается) автоматически закрепляет конструкцию, содержащую первый компонент, в начале.

- Чуть только зазвенел звонок , как ученики толпой высыпали в коридор.

Присоединяются ко всему главному, указывая, для чего делается то, что в нём происходит. Связующий элемент – целевые союзы.

- Бабушка отвлеклась от телевизора, чтобы в третий раз посолить суп .

Причины

Подобно предшествующим вариантам, поясняет основную часть целиком с позиции того, почему происходят упомянутые в ней события.

- Монеты рассыпались по полу, потому что кошелёк случайно открылся .

Привычное положение придаточного причины – постпозиция, но, как и у конструкций со значением места, включение второго компонента двойного союза в главную часть закрепляет её на втором месте.

- Поскольку днём синоптики обещают дожди , то зонтик с собой не помешает .

Уступки

Уступительные конструкции называют событие, несмотря на которое, вопреки которому совершается происходящее в главном высказывании. Относятся также к этому высказыванию в целом, связываясь с ними при помощи как союзов, так и союзных слов.

- Хотя в процессе эксплуатации выявлены мелкие конструктивные недоработки , новая модель автомобиля пользуется спросом .

Закрепление взаимного расположения элементов синтаксической конструкции и здесь происходит при включении в главный из них второй части составного союза.

- Хотя снегопад уже прошёл , но дорога в город ещё не была расчищена .

Условия

Придаточные со значением условия присоединяются условными союзами к основной части, устанавливая, при каких обстоятельствах возможны описываемые в ней события.

- Если взойдёт луна , обойдёмся без фонарика.

- Постарайтесь уговорить её, если она откажется .

Союз если превращается в первый компонент двухчастной конструкции путём прибавления к нему второго элемента. Будучи встроенным в основное высказывание, вторая половина союза удерживает его в постпозиции. Однако она не обязательна, выпадает без изменения смысла, и фиксированность расположения утрачивается.

- Если начнётся ремонт дороги , тогда въезд в посёлок останется только с южной стороны.

Следствия

Конструкции со значением следствия, результата, вывода занимают постпозицию по отношению к основному высказыванию и присоединяются союзом так что. Вопрос от главной части к придаточной при этом не задаётся.

- Соседи затеяли ремонт, так что выспаться в выходной день Василию не удалось .

Сравнения

Выполняет в предложении функцию сравнительного оборота, отличаясь от него наличием грамматической основы. Сопоставительное значение и сравнительные союзы у обеих конструкций совпадают.

- В воздухе разносился тихий звон , словно где-то далеко били молотом по наковальне .

При сравнительных придаточных используется также состоящий из двух элементов союз чем…, тем.

- Чем темнее становилось небо , тем ярче сияли на нём россыпи звёзд .

Присоединительные

Причиной выделения в отдельный тип послужило отсутствие связи как с основной частью высказывания, так и с входящими в её состав отдельными словами. Конструкция связывается при помощи союзных слов, как бы заключающих в себе весь смысл главной фразы.

- Вопрос оказался спорным , что послужило основанием длительной дискуссии .

При установлении типа придаточного опасно ориентироваться лишь на соединительные элементы – они совпадают у ряда разновидностей. Исследование признаков в комплексе позволяет избежать ошибок при классификации.

Источник