§ 1. Обработка природных каменных материалов

Природные каменные материалы и изделия получают из горных пород путем механической обработки (дробления, распиливания, раскалывания и т. п.), после которой почти полностью сохраняется структура и свойства исходной породы.

По виду обработки природные каменные материалы можно разделить на следующие основные виды: грубообработанные каменные материалы (бутовый камень, валунный камень, щебень, гравий и песок); изделия и профилированные детали из природного камня; штучный камень и блоки правильной формы (для кладки стен и др.); плиты с различно обработанной поверхностью (облицовочные для стен, чистого пола и др.); профилированные детали (ступени, подоконники, пояски, наличники, капители колонн и т. п.); изделия для дорожного строительства (бортовой камень, брусчатка, шашка для мощения).

По способу изготовления природные каменные материалы и изделия можно разделить на: пиленые (стеновые камни и блоки, облицовочные плиты и плиты для пола) и колотые (бортовые камни, камни тесаные, брусчатки, шашка для мощения и др.).

Используя ударную и абразивную обработку, природному камню придают ту или иную фактуру — различный характер поверхности.

Ударная обработка заключается в окалывании поверхности камня с помощью камнетесного инструмента со сменными наконечниками: для тески пользуются широким долотом — скарпелью, скалывание неровностей производят спицей — остроконечным долотом, для чистой обработки лицевой поверхности применяют бучарду со средней или мелкой насечкой.

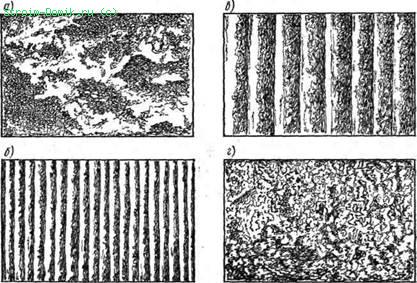

Рис. 30. Виды фактур камня: а — бугристая фактура скалы; б — рифленая; в — бороздчатая; г — точечная

Ударная обработка дает возможность получить следующие фактуры (рис. 30): фактуру скалы с буграми и впадинами, как при естественном расколе породы; рифленую с правильным чередованием гребней и впадин глубиной до 2 мм; бороздчатую — с параллельными прерывистыми бороздками глубиной 0,5 — 1 мм; точечную — шероховатую с точечными углублениями 0,5 — 2 мм.

Абразивная обработка включает распиливание, фрезерование, шлифовку и полировку.

Выпиливание штучных стеновых камней и блоков из пористых пород производят камнерезными машинами. Режущими элементами машин являются дисковые пилы. Быстровращающиеся стальные диски имеют на ободе резцы, армированные твердыми сплавами или алмазами.

Распиливание блоков из мрамора, известняка и других пород ведут при помощи рамных пил, армированных твердосплавными вставками или снабженных алмазными резцами. Алмазные резцы увеличивают скорость резания в 5 — 10 раз и снижают расход электроэнергии в 2 — 2,5 раза по сравнению с резцами карборундовыми или из твердых сплавов. Кроме того, алмазные резцы позволяют значительно увеличить выход готовой продукции. Ширина пропила сокращается примерно в 3 раза, а расход сырья — на 12 — 18%. Алмазными резцами можно изготовлять тонкие плиты толщиной всего 5 — 10 мм, поэтому из 1 м3 камня получают 40 — 45 м2 плит, что обусловливает их низкую себестоимость. К тому же обеспечивается высокая чистота поверхности резания.

Для получения профилированных.изделий (ступеней, поясков, карнизов и т. п.) на камнеобрабатывающих заводах применяют камнефрезерные и универсальные профилирующие машины.

Шлифовку и полировку производят на шлифовально-полировальных станках с вращающимися дисками, которые перемещают по поверхности изделия. Шлифуют с применением зернового абразива: корунда, карборунда или мелких пылевидных алмазов, применение которых, как и при распиливании, увеличивает производительность оборудования. После шлифовки камень имеет гладкую матовую поверхность.

Полировка осуществляется войлочными полировальными дисками с использованием мастик и тонких полирующих порошков из окислов металлов (хрома, олова, железа и др.) или азотнокислого олова. После полировки поверхность плотного камня становится зеркально гладкой.

Абразивная обработка дает фактуры: пиленую — с тонкими штрихами и бороздками глубиной до 2 мм; шлифованную — равномерно шероховатую с глубиной рельефа до 0,5 мм; лощеную — гладкую бархатисто-матовую с выявленным рисунком камня, зеркальную — гладкую с зеркальным блеском.

Для обработки некоторых видов горных пород применяют термический метод, основанный на воздействии струи газа с высокой температурой. Она достигается сжиганием бензина в воздушной струе. При обработке бензовоздушными термоотбойниками камень нагревается неравномерно и возникающие термические напряжения вызывают скалывание верхнего слоя. В некоторых случаях с помощью термической обработки оплавляется поверхностный слой камня, что позволяет получить своеобразную «глазурованную» фактуру и изменить естественный цвет породы.

Источник

Основы технологии обработки природных каменных материалов. Способы обработки лицевой поверхности.

Кафедра архитектурного материаловедения

Реферат на тему: Древесные материалы

Работу выполнила студентка 1 курса 11 группы

Шаговитова Анастасия

Общие сведения о древесных материалах

Строительным материалом является только определенная часть ствола дерева — древесина. Дерево состоит из корневой системы, ствола и кроны (совокупность ветвей, листьев, хвои). Ствол составляет 70. 90% от всего объема дерева и имеет слоисто-волокнистую структуру, т. е. анизотропное строение.

Строение древесины изучают на трех разрезах ствола — поперечном или торцевом, радиальном, проходящем через ось ствола, и тангенциальном, параллельном оси ствола.

Основы технологии обработки природных каменных материалов. Способы обработки лицевой поверхности.

Природный камень, доставленный с карьеров, подвергается дальнейшей обработке, распиливанию и отделке для получения различных видов поверхности: грубой или сравнительно гладкой, в частности с применением шлифования и полирования. Для обработки используют пневматические инструменты и станки, с помощью которых получают необходимую фактуру: бугристую, рифленую, бороздчатую и др.

Для по лучения щебня, каменной крошки, дробленого песка породы после их добычи подвергают дроблению и измельчению в камнедробилках с последующими операциями по фракционированию, обогащению, промыванию и т.д. Для получения крупно-, средне- и мелкозернистых минеральных материалов используют отходы, получаемые на карьерах или на камнедробильных заводах и установках.

Особенно ценными отходами являются побочные продукты при распиловке и разделке при-родного декоративного камня (мрамора, гранита, кварцита). При смешивании с цементом из них вырабатывают крупные блоки, декоративные плиты и пр.

По виду обработки природные каменные материалы делят на следующие основные виды: грубообработанные (бутовый и валунный камень, щебень, гравий и песок); штучный камень и блоки правильной формы (для кладки стен и пр.); плиты с различно обработанной поверхностью (облицовочные для стен, пола и др.); профилированные детали (ступени, подоконники, пояски, наличники, капители колонн и т.п.); изделия для дорожного строительства (бортовой камень, брусчатка, шашка для мощения). По способу изготовления природные каменные материалы и изделия делятся на пиленые (стеновые камни и блоки, облицовочные плиты, плиты для пола и для мощения внутрених двориков) и колотые (бортовые камни, камни тесаные, брусчатка, шашка для мощения). Используя ударную и абразивную обработку, природному камню придают ту или иную фактуру.

Современные способы фактурной обработки естественного декоративно го камня позволяют наиболее полно раскрыть его богатейшие архитектурно-художественные возможности. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности каменных материалов их фактуры делят на ударные, абразивные и термообработанные. Ударные фактуры, получаемые обработкой поверхности механизированными, реже ручными, ударными инструментами, различают по характеру обработки и высоте рельефа: скальная (или фактура скалы) – более 50 мм, бугристая – более 5 мм, рифленая и бороздчатая – 1-3 мм, точечная – 0,5-2 мм.

Абразивные (гладкие) фактуры получают механизированным способом – распиловкой, фрезерованием и истиранием поверхности с применением абразивных материалов (шлифованием и полированием). Матовая гладкая поверхность может быть получена обработкой камня ультразвуком в водной среде. Шероховатую термообработанную (огневую) фактуру получают с помощью специальных термоинструментов.

технические и эстетические.

1.Плотность, прочность и коэффициент конструктивного качества

· При условии влажности не более 12% по показателям плотности древесину можно разделить на следующие группы:

· высокой плотности . 750 и выше

· средней плотности . 550 — 740

· малой плотности . 540 и ниже

К положительным эксплуатационно-техническим свойствам уникальной природной структуры древесины относятся сравнительная низкая средняя плотность при прочности, обеспечивающей функциональную надежность разнообразных конструкций жилых, общественных, промышленных зданий.

· Соответствующие усредненные показатели :

1. Средняя плотность -575кг/м*3

2. Предел прочности сжатия – 45 Мпа

3. Предел прочности при растяжении – 120 Мпа

4. В результате коэффициент конструктивного качества ( отношение предела прочности к средней плотности ) у материалов из массивной ( натуральной ) древесины

· Прочность на сжатие (вдоль волокон) у разных пород дерева различна: от 400 до 650 по порядку — осина, ель, сосна, береза, дуб, лиственница. Как видим, она довольно высокая. К сожалению, поперек волокон этот показатель намного меньше и находится в пределах 40—250, что, впрочем, тоже неплохо, ведь для стен дома вполне подходят материалы с маркой 10—25.

· Прочность на изгиб у древесины тоже очень хорошая (500—1000), и это позволяет использовать цельные пиломатериалы в консольных конструкциях (балконы, навесы-козырьки, консольные балки).

· Хотя прочность на растяжение древесины тоже довольно значительна (3800—2000), это не имеет принципиального значения, поскольку в индивидуальном строительстве практически нет висячих конструкций, где можно было бы использовать это преимущество. Единственный случай— стяжка висячих стропил.

Свойство древесины, характеризующее количество содержащейся в ней влаги. Структура древесных волокон такова, что влага лучше всего проникает через торцевые поверхности. Влага, находящаяся в полостях клеток и межклеточном пространстве, называется свободной, а в клеточных стенках — связанной или гигроскопической. Под относительной влажностью подразумевается соотношение массы заключенной в ней влаги к массе сухой древесины.

По степени влажности древесина может быть:

· абсолютно сухой (влажность равна 0%)

· комнатно-сухой (влажность от 8 до 15%)

· воздушно-сухой (влажность от 16 до 20%)

· полусухой (влажность от 21 до 23%)

· сырой (влаги более 23%)

· свежесрубленной (влажность от 40 до 75%)

· мокрой (влажность более 75%)

При изменении влажности происходит усадка или набухание древесины различные в тангенциальном и радиальном направлениях. Высыхание древесины происходит неравномерно.

В результате внутренние напряжения в материале могут вызвать его коробление или даже растрескивание.

Уменьшение общего объема древесины из-за испарения из нее влаги. Усушка прямо пропорциональна степени уменьшения влажности древесины. В различных направлениях древесина усыхает неодинаково. При уменьшении влажности от 30 до 0% усушка составляет следующие величины: вдоль волокон — 0,1%, по радиальному направлению — от 4 до 8%, по тангенциальному — от 8 до 12%.

Процесс, обратный усушке. Высокая гигроскопичность является причиной того, что древесина хорошо впитывает влагу, при этом она разбухает, увеличивается в объеме, в результате чего небольшие трещины исчезают. Избыток влаги в древесине ухудшает ее физико-механические свойства. При сушке влага испаряется очень медленно. Повышенная влажность готового изделия приводит к изменению его геометрических размеров, короблению, что резко снижает ее качество

К отрицательным характеристикам древесины относят возможность образования пороков, сравнительно высокие гигроскопичность и водопоглощение , низкую биостойкость , в т.ч. возможность загнивания.

6.При увеличении влажности от 8-12% до 30% прочность материала снижается в 1,5-2 раза, заметно повышается теплопроводность. Теплопроводность — способность древесины проводить тепло от одной поверхности к другой. Теплопроводность зависит от ее влажности и объемного веса. Влажная древесина имеет более низкий коэффициент теплопроводности. Вес древесины зависит от породы: хвойные имеют меньшую плотность, а следовательно, и меньшую теплопроводность. Деревянные стены «накапливают» тепло и распределяют его по всему помещению. В таком доме будет тепло даже в самый лютый мороз.

Свойство дерева проводить звук. Звук в различных направлениях распространяется с неодинаковой интенсивностью. Звукопроводность древесины вдоль волокон в 4-5 раз выше, чем поперек волокон.

Эстетические характеристики древесины влияют на выбор той или иной породы для внутренней или наружной отделки и облицовки, а также для столярных изделий и мебели.

При этом обращают внимание прежде всего на естественный цвет древесины, который у разных пород варьирует в очень широких пределах.Цвет некоторых пород меняется под воздействием воды, воздуха и химических реактивов. Иногда его улучшают влажно-термической обработкой (пропариванием), протравливанием или окрашиванием различными составами — морилкой, водными или спиртовыми красителями. Особенно стойкие цвета получают в результате обработки протравами (водными растворами солей).

Большинство древесных пород имеет матовую поверхность или едва заметный глянец. Древесина твердых пород, таких, как дуб, бук, клен, ильм, вяз, платан и белая акация, наборот,— очень хорошо блестит, что придает ей особую нарядность и привлекательный вид. Блеск можно усилить дополнительной отделкой (вощение, лакировка, полировка).

Текстура (рисунок волокон) часто определяет ценность данной породы для декоративной отделки. Она зависит от особенностей внутреннего строения ствола и направления среза. Рисунок поверхности хвойных пород прост и не очень выразителен, хотя и четко заметен. Лиственные породы, напротив, часто имеют очень красивую текстуру, правда далеко не все. Интересные текстуры чаще всего присущи южным видам твердых лиственных пород, таким, как бук, грецкий орех, карагач, ильм, платан. Но и некоторые породы средней полосы, например дуб, клен и вяз, также имеют вполне привлекательный рисунок поверхности. Особенно выразительна текстура карельской березы и обычных пород, но с путаным (свилеватым) расположением волокон, а также срезы капов (наростов) на стволах различных пород (береза, клен).

Современные представления об эффективности применения природных каменных материалов с эстетической, экологической и технико-экономической точек зрения.

Природный камень оказал большое влияние на архитектуру. На всех

этапах развития архитектуры он был основным строительным материа-

лом. Прочность и красота камня, разнообразие цветовых оттенков и бо-

гатство рисунка во все времена помогали архитекторам создавать под-

линные шедевры зодчества. А долговечность природных камней позво-

лила сохранить до нашего времени шедевры архитектуры, созданные

многие столетия назад

Современные принципы использования камня отличаются от тех, ко-

торые имели место даже несколько десятилетий назад. Благодаря значи-

тельному скачку в развитии новых технологий обработки природного

камня снизились затраты производства. В совокупности с ростом уровня

жизни населения развитых стран это изменило сложившиеся представ-

ления о роли природного камня в строительстве и культурной сфере,

определило рост потребления всех его разновидностей. В мире все шире

начинают применять декоративный камень в архитектуре, для внутрен-

ней и наружной облицовки зданий и сооружений. Цветные камни, наря-

ду с облицовочными, используются в оформлении интерьеров как обще-

ственных, так и жилых помещений, объектов культурного назначения

Источник