- Аэробная и анаэробная среда

- Особенности аэробных микроорганизмов

- Типы аэробов

- Особенности анаэробов

- Сходства между аэробами и анаэробами

- Различия аэробов и анаэробов

- Дыхание, питание и значение бактерий

- Хронический и острый бронхит: чем опасна болезнь и как её лечить

- Острый бронхит

- Хронический бронхит

- Формы хронического бронхита

- Причины заболевания

- Симптомы бронхита

- Осложнения

- Когда стоит обратиться к врачу

- Лечение

- Профилактика бронхита

Аэробная и анаэробная среда

При выполнении гематологических исследований используются два типа организмов аэробные и анаэробные. Они отличаются потребностью в наличии кислорода в окружающей среде. Аэробные микроорганизмы могут функционировать только при наличии кислорода, в то время, как анаэробные в нем совсем не нуждаются.

Классификация этих видов проводится на основе реакции на наличие или отсутствие кислорода. Из-за этого аэробные и анаэробные микроорганизмы по-разному выполняют свои функции в процессе клеточного дыхания.

Особенности аэробных микроорганизмов

Аэробные микроорганизмы не могут существовать без кислорода. Он необходим им для роста, развития и участвует в процессах размножения. Благодаря кислороду они способны окислять моносахариды, например, глюкозу.

Генерация энергии в этих микроорганизмах происходит при гликолизе. После него следует цикл Кребса и цепь переноса электронов. Среды, насыщенные кислородом – отличная питательная среда для таких микроорганизмов. Примеры аэробов – бациллы и нокардии.

Типы аэробов

Аэробные микроорганизмы классифицируют по уровню необходимого для жизнедеятельности кислорода:

- Облигатные аэробы или аэрофилы. В обязательном порядке нуждаются в кислороде. Они используют его для клеточного дыхания и окисления органических веществ – сахаров и жиров, из которых получают энергию. Примеры облигатных аэробных микроорганизмов — Nocardia, Mycobacterium tuberculosis и Vibrio cholerae.

- Микроаэрофильные аэробы. Обладают способностью выживать при малых концентрациях кислорода (около 10 процентов). Пример – Хеликобактер пилори.

Бактерии, нуждающиеся в кислороде для выживания, легко выделяются при культивировании в жидкой среде. Так для полноценной жизнедеятельности им необходим кислород, то чтобы выжить они всплывают на поверхность.

Особенности анаэробов

В процессе энергетического обмена эти микроорганизмы не используют кислород. Для этого им необходимы марганец, сера, кобальт, азот, метал или железо. В процессе образования энергии анаэробные микроорганизмы подвергаются ферментации. Для выживания они используют энергию, производимую при анаэробных процессах брожения:

Классификация анаэробных микроорганизмов также определяется по уровню токсичности кислорода:

- Аэротолерантные. Для выживания кислород им не требуется, а его присутствие не наносит им вреда. Пример – лактобациллы.

- Облигатные. Для таких микроорганизмов кислород губителен. Они живут и растут только при полном его отсутствии в среде. Пример – клостридии, метаносарцины.

- Факультативные. На их развитие и жизнедеятельность не влияет наличие кислорода. Они могут жить как при его наличии, так и при отсутствии. Пример – кишечная палочка.

Анаэробы не способны выживать в среде, богатой кислородом. Для облигатных разновидностей он токсичен, а вот факультативным видам он не вредит.

Сходства между аэробами и анаэробами

- Являются прокариотическими микроорганизмами.

- Их начальная стадия клеточного дыхания – гликолиз.

- Их основу составляют патогенные болезнетворные микроорганизмы.

- Применяются в различных сферах промышленности.

Различия аэробов и анаэробов

Отличительные особенности микроорганизмов представлены в таблице.

| Параметр сравнения | Аэробы | Анаэробы |

| Условия выживания | Нуждаются в кислороде, так как он конечный акцептор электронов в их клеточном дыхании | Для клеточного дыхания им не нужен кислород |

| Конечные электронные акцепторы | Кислород | Сера, метан, азот, железо |

| Процессы, участвующие в клеточном дыхании | Гликолиз, Цикл Кребса, Цепь переноса электронов | Гликолиз, Ферментация |

| Разновидности | Облигатные, Микроаэрофильные, Факультативные, Аэротолерантные | Облигатные, Факультативные |

| Среда для роста | Богатые уровнем кислорода среды | Среды, в которых отсутствует кислород |

| Токсичность кислорода | Нетоксичен | Токсичен |

| Кислородные детоксифицирующие ферменты | Присутствуют | Отсутствуют |

| Уровень производства энергии | Высокая эффективность производства энергии | Низкая эффективность производства энергии |

| Примеры | Сенная палочка (Bacillus spp), Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), Палочка Коха (Mycobacterium tuberculosis) | Актиномицеты (Actinomyces), Бактероиды (Bacteroides), Пропионовокислые бактерии (Propionibacterium), Вейлонелла (Veillonella), Пептострепококки (Peptostreptococcus), Порфиромонас (Porphyromonas), Клостридии (Clostridium spp) |

Аэробы и анаэробы требуют различных по уровню кислорода питательных сред для выживания. Аэробным микроорганизмам кислород необходим для энергетического обмена, а анаэробные микроорганизмы его не используют. Вместо этого они используют нитраты, серу и метан. Именно поэтому ключевыми отличиями этих микроорганизмов являются типы конечных акцепторов электронов, которые используются в процессе клеточного дыхания.

Источник

Дыхание, питание и значение бактерий

Как дышат бактерии? Для анаэробов кислород не требуется или почти не требуется. Аэробы, напротив, живут только в среде, содержащей кислород. Первые бактерии на планете были бескислородными, и массово погибли, когда бурный рост цианобактерий насытил атмосферу кислородом. Анаэробные бактерии могут быть очень агрессивными, например, Clostridium tetani, возбудитель столбняка, или Clostridium botulinum, заражающая ботулизмом.

По способу питания бактерии делятся на две группы: автотрофы и гетеротрофы. Автотрофы продуцируют органику из неорганических веществ путем фотосинтеза, который у бактерий может идти как с участием кислорода посредством хлорофилла (цианобактерии), так и без него (гелиобактерии). Хемосинтез у бактерий — тоже автотрофный тип питания, при котором источником энергии для создания органических веществ внутри клетки являются реакции окисления неорганических соединений (так питаются железобактерии, серобактерии).

Гетеротрофные бактерии, которые составляют большинство, питаются готовыми углеродосодержащими соединениями. Бактерии-сапротрофы перерабатывают органические остатки растений и животных, живут в навозе, древесине, компостах. В почве содержится гигантское количество бактерий, благодаря которым органика (например, опавшая листва) превращается в минеральные соединения, обогащающие почву, делающие ее плодородной.

- Формирование бактериальных спор происходит при неблагоприятных условиях среды (недостатке влаги, органики, слишком низкой или высокой температуре).

- Бактерия усыхает, изменяет внешний вид, образует толстую оболочку под мембраной. Эта форма чрезвычайно устойчива к внешним воздействиям, может пережить и кипячение и огромные отрицательные температуры.

- С приходом благоприятных условий плотная оболочка рвется, клетка начинает набирать воду и полезные вещества, а потом и делиться. Важно, что спора бактерии никак не участвует в процессе размножения — это лишь способ выжить в трудное время.

Роль бактерий в природе и жизни человека

- Бактерии гниения. Аэробы. Высвобождают аммиак при гниении органических веществ. Создают перегной. Вызывают порчу продуктов.

- Бактерии брожения. Преобразуют перегной в комплекс минеральных солей, преобразуют продукты питания, например, способствуют скисанию молока, сока, фруктов. Молочнокислые бактерии полезны, так как высвобождают из сахара молочную кислоту, угнетающую гнилостные бактерии. Из бактерий брожения получают различные медицинские препараты.

- Денитрифицирующие бактерии. Осуществляют химический процесс, в ходе которого нитраты поэтапно восстанавливаются до молекулярного азота, который возвращается в атмосферу.

- Клубеньковые бактерии. Гетеротрофы. Селятся в корнях растений семейства бобовых, фиксируют азот.

- Азотфиксаторы. Кроме клубеньковых бактерий к этой группе относят цианобактерии, ряд свободноживущих почвенных бактерий.

Болезнетворные бактерии. Вызывают различные заболевания, самыми тяжелыми из которых являются брюшной тиф, столбняк, дизентерия, холера, ботулизм, пневмония, газовая гангрена, туберкулез, дифтерия, сальмонеллез, коклюш, сибирская язва, туляремия. Для борьбы со многими из них питьевые жидкости кипятят, молоко пастеризуют, руки и предметы дезинфицируют. В целях профилактики болезней вводят прививки (столбняк, дифтерия, коклюш). Помимо людей и животных, бактериальные заболевания могут поражать и растения.

Симбиотические бактерии. Создают нормальную, сбалансированную микрофлору в организмах человека и животных. Например, безвредные штаммы кишечной палочки (Escherichia coli) заселяют кишечник, не причиняя вреда, и даже способны синтезировать витамин К. Симбионты живут на кожных покровах, в верхних дыхательных путях, в пищеварительном тракте. Вырабатывают органические кислоты, витамины, ферменты, антибиотики. Однако при лечении болезней антибиотиками симбионты зачастую гибнут, из-за чего баланс флоры нарушается, бурно растут патогенные бактерии.

Хочешь сдать экзамен на отлично? Жми сюда — онлайн тесты по биологии

Источник

Хронический и острый бронхит: чем опасна болезнь и как её лечить

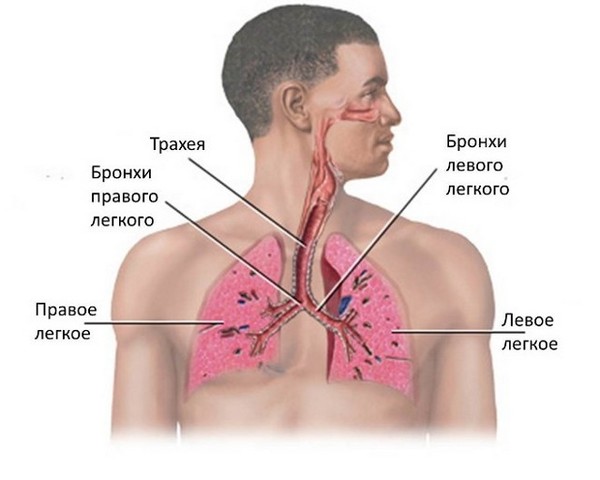

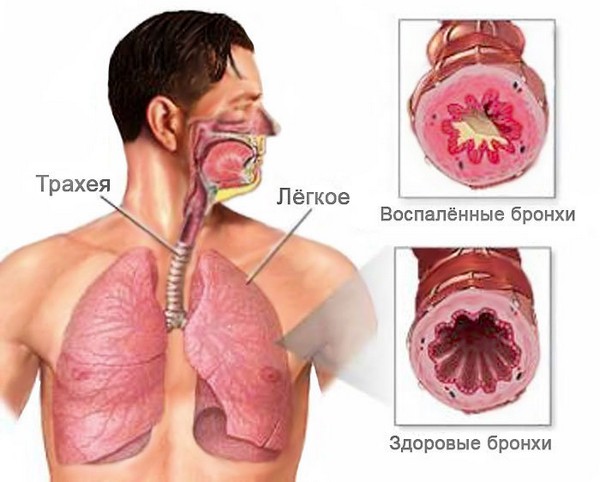

Бронхит – это патологическое состояние, при котором развивается воспаление бронхов. В свою очередь, бронхи – это пути, которые проводят воздух от трахеи к тканям легких, согревают воздушный поток, увлажняют и очищают его. Находятся они в нижней части трахеи и представляют собой две крупных ветви.

Болезнь вызывает воспаление слизистой оболочки или всей толщи бронхиальных стенок. Начинается чрезмерное выделение слизи, затрудняется дыхание. Организм пытается самостоятельно вывести лишнюю слизь, поэтому появляется сильный мучительный кашель. Патология может переходить из кратковременной острой в продолжительную хроническую форму, поэтому требует комплексного незамедлительного лечения.

Острый бронхит

Развивается в подавляющем большинстве случаев и представляет собой распространенное осложнение острой респираторной инфекции. Зачастую диагностируется у детей, так как они более восприимчивы к подобным инфекциям.

При остром поражении бронхов происходит размножение условно-патогенной микрофлоры. Слизистая меняет свою структуру, развивается поражение верхних слоев и стенок бронхов. Формируется отек слизистой, эпителиальные клетки отторгаются организмом, появляются инфильтраты на подслизистом слое. Процессы сопровождаются тяжелым продолжительным кашлем, который может сохраняться даже после излечения пациента.

Острая форма лечится в течение 3-4 недель. На протяжении этого времени восстанавливается структура и функции бронхов. При правильной и своевременной терапии прогноз благоприятный.

Хронический бронхит

При хроническом бронхите кашель с выделением мокроты наблюдается на протяжении не менее двух лет в течение трех месяцев ежегодно. При этом важно исключить наличие других причин кашля.

Такая форма чаще возникает у взрослых, так как формируется только при длительном раздражении бронхов. Причиной раздражения может быть не только многократно перенесенное острое заболевание, но и сигаретный дым, газы, пыль, химические испарения и прочие отрицательные факторы.

Продолжительное воздействие на слизистую бронхов неблагоприятных факторов вызывает изменения в слизистой, постепенное повышение выделения мокроты. Существенно снижается способность бронхов проводить воздух, а вентиляция легких нарушается.

Формы хронического бронхита

В зависимости от характера воспалительных процессов выделяют:

- гнойный бронхит – сопровождается кашлем с выделением гнойной мокроты;

- катаральный – выделения носят слизистый характер.

С учетом наличия нарушения проходимости (обструкции) дыхательных путей бронхит может быть:

- обструктивный – сопровождается отеком бронхов, который усложняет дыхание и утяжеляет течение болезни;

- необструктивный – заболевание, которое не сопровождается отеком и нарушением проходимости дыхательных путей.

По причинам развития болезни выделяют:

- инфекционный – возникает в результате попадания в организм инфекций, вирусов, бактерий;

- ингаляционный – представляет собой результат воздействия химических веществ на дыхательные пути (в эту же группу относится и бронхит у курильщиков);

- смешанный – развивается под действием нескольких причин (например, вирусные и химические предпосылки).

Причины заболевания

При острой и хронической формах причины развития патологического состояния бронхов несколько отличаются.

Острый бронхит в 90% случаев формируется в результате попадания в организм вирусной инфекции: гриппа, аденовируса, респираторно-синцитиального, коревого или коклюшного вируса, а также прочих возбудителей. Реже болезнь становится результатом бактериального поражения стафилококком, стрептококком, пневмококком и др.

Среди прочих факторов, которые способствуют развитию острой формы болезни:

- постоянное пребывание в помещении со слишком сухим, сырым или горячим воздухом;

- аллергическая предрасположенность;

- регулярное вдыхание пыли, вредных химических веществ (аммиака, хлора, кислот, сероводорода и др.);

- вредные привычки: курение, злоупотребление алкоголем;

- хронические инфекционные болезни носоглотки (синуситы, тонзиллиты, аденоидиты и др.);

- застойные процессы в легких и в малом круге кровообращения, вызванные сердечно-сосудистой недостаточностью;

- врожденные отклонения в работе бронхов и легких.

При хронической форме основной причиной развития признано курение. У курильщиков болезнь диагностируют в 2-5 раз чаще, чем у некурящих людей. Табачный дым наносит вред как при активном, так и при пассивном курении.

Среди прочих предпосылок развития хронической формы – повторно перенесенные и частые острые бронхиты, ОРВИ, пневмонии, болезни носоглотки. Инфекционная составляющая в таких условиях усугубляет уже имеющееся поражение бронхов.

Симптомы бронхита

Признаки патологии отличаются в зависимости от острой или хронической формы течения болезни:

| Острая форма | Хроническая форма |

|---|---|

|

|

Осложнения

Острый бронхит может провоцировать осложнение в виде бронхопневмонии – инфекционно-воспалительного процесса, который поражает легкие, вызывает лихорадку, сухой кашель, общую слабость.

Бесконтрольное прогрессирование хронического заболевания приводит к регулярным острым пневмониям и со временем переходит в обструктивную болезнь легких. При этом сужается просвет и отекает слизистая дыхательных путей, частично разрушаются легочные ткани.

Хронический бронхит также может стать причиной развития легочной гипертензии, сердечно-легочной недостаточности, эмфиземы легких, бронхоэктатичской болезни, пневмонии и ряда других опасных заболеваний.

Когда стоит обратиться к врачу

Крайне важно не пускать болезнь на самотек. К врачу нужно обращаться при появлении первых симптомов возможного бронхиального поражения: кашля, повышенной температуры, недомогания. Врач проведет диагностику, укажет, как и чем лечить бронхит и кашель, а дальнейшая терапия пройдет в домашних условиях под контролем доктора. В большинстве случаев патология не требует госпитализации.

Бесконтрольное течение острой болезни в большинстве случаев приводит к усугублению симптоматики, повторному развитию заболевания, переходу в хроническую болезнь и формированию осложнений.

Чтобы определить болезнь и изучить степень поражения бронхов, необходима комплексная диагностика пациента и изучение клинической картины. Этим занимается терапевт или педиатр, который назначает необходимые для диагностики обследования. При необходимости он направляет пациента на консультации к пульмонологу и другим смежным специалистам.

Если по результатам опроса и осмотра у врача появились подозрения на бронхит или другие схожие болезни, назначаются дополнительные обследования:

- расширенный клинический анализ крови – позволяет определить состояние организма, выявить наличие воспалительных процессов;

- лабораторный анализ мокроты – выявляет возбудитель болезни, определяет чувствительность патогена к разным типам антибиотиков;

- рентгенография – помогает выявить нарушения в легких, грудной полости, дыхательных путях, сердце;

- спирометрия – определяет объем воздуха в легких, позволяет обнаружить скрытые патологии.

Среди возможных дополнительных исследований: эхокардиография, электрокардиография, бронхография и др.

Лечение

Терапия бронхита носит комплексный характер, так как преследует цель избавить организм от инфекции, восстановить проходимость бронхов, устранить усугубляющие болезнь факторы.

В первые дни острой фазы необходимо придерживаться постельного режима, много пить, соблюдать молочно-растительную диету. Крайне важно отказаться от курения и поддерживать влажность воздуха в помещении, где находится больной, на уровне 40-60%.

Медикаментозная терапия острой стадии cводится к приему препаратов, которые облегчают симптомы и предотвращают развитие осложнений. Для этого используют:

- Противокашлевые средства. Блокируют кашлевой рефлекс, снижают интенсивность кашля. Принимают их до тех пор, пока кашель не станет влажным и не появится мокрота.

- Бронходилататоры. Лекарства, которые расширяют просвет легких. Нужны при наличии изнуряющего кашля, при котором не отходят мокроты. Могут использоваться в формате ингаляций.

- Отхаркивающие средства, муколитики, бронхолитики. Улучшают отхождение мокроты, восстанавливают эпителий бронхов.

- Противовоспалительные препараты. Используют при наличии выраженного воспаления в дыхательных путях. Снимают отек, боли, повышенную температуру.

- Антибиотики. Необходимы в том случае, если существует высокий риск развития осложнений.

Важную роль играет физиотерапия. Улучшить состояние пациента помогает лечебная гимнастика, физиотерапия, вибрационный массаж.

Хроническая форма заболевания требует продолжительного лечения как при обострении, так и во время ремиссии. Схема терапии предусматривает прием перечисленных препаратов по назначению врача, а также интенсивную программу легочной реабилитации, которая помогает снизить проявления болезни.

Максимально важно устранить из жизни пациента причину, которая спровоцировала развитие хронического бронхита, вести здоровый образ жизни, укреплять иммунитет и правильно питаться.

Профилактика бронхита

Профилактика легочных заболеваний – это комплексный и систематический процесс, цель которого – укрепить защитные силы организма и минимизировать воздействие факторов риска. Для этого необходимо в первую очередь отказаться от курения, защищать легкие от пыли, вредных химических соединений, слишком горячего или сухого воздуха. В рамках профилактики важно своевременно лечить хронические инфекции, предотвращать аллергические реакции и обязательно обращаться к врачу при первых признаках заболевания, проходить ежегодную вакцинацию от гриппа и пневмонии.

Источник