- Как строят метро закрытым способом

- От кирки до алмазного сверла: как прокладывают тоннели для метро

- Мощные машины с «хрупкими» именами

- Навигационная электроника и комната отдыха в железном «черве»

- Нестандартный подход: наращённый щит и тоннель для эскалатора

- Секрет двухпутных тоннелей

- Как червь помог изобрести тоннелеп роходческую машину

- Московские рекорды

- Строительство линий метро глубокого заложения

- Буровзрывной метод

- Новоавстрийский способ

- Механизированная проходка

- Метод продавливания

- Пилонные станции

- В соответствии с этим характерным признаком можно выделить четыре основные технологические схемы возведения станций пилонного типа:

- Колонные станции

- Односводчатые станции глубокого заложения

Как строят метро закрытым способом

Основные способы. Линии метрополитенов в основном строят способами, которые можно объединить в две группы — закрытые (подземные) и открытые способы.

Закрытые способы применяют при сооружении метрополитенов глубокого и мелкого заложения. При этом все работы по строительству метрополитена ведут в подземных условиях, без нарушения уличного движения. Для транспортирования разработанного грунта, доставки различных материалов, конструкций и оборудования служат специально устраиваемые шахтные стволы, которые оборудуют подъемными машинами, клетями и бадьями для подъема и опускания людей и груза.

Для ведения проходческих работ и возведения тоннельных конструкций в подземных условиях при закрытом способе в зависимости от инженерно-геологических условий и размеров тоннелей используют различные способы работ:

щитовой способ, основанный на применении щита — передвижной металлической крепи, под защитой которой производится разработка грунта в забое на полное сечение (профиль) и осуществляется возведение тоннельной обделки;

способ сплошного забоя, состоящий в разработке грунта в тоннеле сразу на полное сечение (профиль) с установкой временного деревометаллического крепления, служащего защитой на время устройства тоннельной обделки;

горный способ, основанный на последовательной разработке грунта в тоннеле по частям с установкой временного деревометаллического крепления, под защитой которого также по частям возводят тоннельную«обделку.

Открытые способы применяют при сооружении линий метрополитена мелкого заложения (проходящих на глубине 10—15 м от поверхности земли), при этом все работы по возведению тоннельных конструкций выполняют в открытых котлованах, которые после завершения строительства засыпают грунтом. При строительстве метрополитена этими способами необходимо перекладывать подземные коммуникации, переносить из района строительства линии трамвая, троллейбуса и автобуса, иногда укреплять грунты под фундаментами зданий. Поэтому в последнее время при строительстве городских метрополитенов только мелкого заложения в Минске, Горьком, Ташкенте, Новосибирске применяют комбинированный способ, при котором станции метрополитена возводят в котлованах открытым способом, а перегонные тоннели между станциями сооружают закрытым способом.

В число открытых способов входят:

котлованный способ, состоящий в том, что на полную ширину тоннеля до уровня подошвы будущего тоннеля раскрывают котлован, стены которого оставляют без крепления (под углом естественного угла откоса грунта) или поддерживают временной крепью (если они вертикальны); обделку тоннеля сооружают в котловане, а затем засыпают грунтом;

траншейный способ, при котором котлован разрабатывают по частям (в этом случае для устройства вертикальных стен тоннеля используют способ «стена в грунте»);

использование передвижной металлической крепи прямоугольного сечения (щит открытого способа) для крепления стен котлована и устройства тоннельной обделки.

Специальные способы. В сложных инженерно-геологических условиях строительства — в водоносных песчано-глинистых грунтах, плывунах, в сильно трещиноватых скальных грунтах с большим притоком подземных вод — применяют специальные способы, целью которых является укрепление неустойчивых грунтов, ликвидация поступления воды или временное осушение грунтов. К числу таких специальных способов относятся: водопонижение, замораживание грунтов, применение сжатого воздуха (кессонный способ), цементация грунтов, химическое закрепление.

Наземные линии метрополитена, расположенные на поверхности земли или на эстакадах (мостах), сооружают методами, применяемыми при строительстве железных дорог и мостов, позволяющими широко использовать высокопроизводительную землеройную технику для возведения земляного полотна, применять индустриальные сборные железобетонные конструкции для устройства эстакад, вести работы широким фронтом.

Источник

От кирки до алмазного сверла: как прокладывают тоннели для метро

Её вес превышает 1600 тонн, обхват «талии» — больше 10 метров, а «рост» — 66 метров. Эта «дама»-гигант носит имя Лилия, которое скорее напоминает о цветке или хрупкой женщине, но никак не о железной машине. «Лилия» прокладывает тоннели для метро. Один такой тоннелепроходческий механизированный комплекс, или щит, как его называют строители, может заменить два шестиметровых. В преддверии 2017 года Лилия начала проходку тоннеля между станциями «Косино» и «Юго-Восточная» розовой ветки метро .

Метростроевцы считают это событие знаковым. Комплекс для Москвы уникален: он превосходит остальные не только размерами, но и умениями. «Лилия» прокладывает двухпутный тоннель , по которому в разные стороны пойдут сразу два поезда. Её главное преимущество — скорость. Если стандартный шестиметровый щит проходит около 250 погонных метров в месяц, то «Лилия» — 350–400.

Мощные машины с «хрупкими» именами

По традиции тоннелепроходческим комплексам дают женские имена. Этот обычай появился с лёгкой руки Ричарда Ловата — основателя всемирно известной фирмы LOVAT. Он решил, что щиты его компании будут носить женские имена в честь покровительницы подземных работ святой Барбары . И сегодня тяжёлую мужскую работу в метро выполняют «Алана», «Альмира» , «Анастасия» , «Наталия», «Клавдия», «Ольга», «Ева», «Светлана», «Виктория», «Полина» и другие «дамы».

В среднем расстояние между станциями — 2–2,5 километра. Поезд проходит их за три минуты, а тоннелепроходческий комплекс преодолевает за сутки 12 метров. Пройти при строительстве тоннеля 350 метров в месяц — хороший показатель. Несмотря на сложные геологические условия, некоторые «леди» справляются быстрее. Например, «Татьяна» прошла больше 2,8 километра пути на несколько месяцев раньше срока , соединив станции «Очаково» и «Мичуринский проспект» правым перегонным тоннелем.

Навигационная электроника и комната отдыха в железном «черве»

Щит привозят на стройплощадку по частям и собирают уже на месте в специальном котловане, который строители называют монтажной камерой. Её размер не меньше футбольного поля — 60 на 70 метров. Она будет началом нового тоннеля. Машина закончит свой путь в такой же камере, но с другим названием — демонтажная. Там её разберут и увезут на строительство нового тоннеля.

Длина щита, похожего на червя, может достигать 100 метров. Головная часть — это режущий механизм, который называется ротором. На нём — специальные резцы. Они буквально вгрызаются в породу, прокладывая путь. Сразу за ротором находится привод, который запускает режущий механизм.

В щите обязательно есть закрытая ёмкость для цементного раствора, заполняющего пустоты между тюбингами и грунтом. А ещё — кессонная камера, домкраты, кабина оператора проходческого комплекса и даже комната для отдыха строителей. Последняя тоже не лишняя, потому что работа идёт круглосуточно. Рабочие трудятся в три смены; в сутки один щит обслуживают около 30 человек.

Комплекс прокладывает путь с помощью точнейшей навигационной электроники. Машинист щита постоянно сверяет координаты маршрута, ведь проходческий комплекс может отклониться от заданных параметров не больше чем на восемь миллиметров. Для каждого механизма составляют график, чтобы знать, где он заканчивает проходку, когда перейдёт на следующий этап.

Будущее пространство тоннеля формируют тюбинги — бетонные блоки. Когда он готов, строители укладывают рельсы и подводят инженерные сети. Куда же складывают грунт? Он поступает в специальные карманы щита, оттуда по конвейеру — в вагонетки, курсирующие по временным рельсам, а потом — на поверхность. Вагонетки вывозят грунт и поставляют нужные детали, например тюбинги. На стройплощадке грунт лежит недолго, его отправляют на специальные полигоны. В сутки на один щит требуется 30 грузовиков для вывоза грунта.

Нестандартный подход: наращённый щит и тоннель для эскалатора

Иногда метростроевцам приходится импровизировать. Причина чаще всего в нехватке свободных площадок под строительство. Например, в «Москва-Сити», когда строили станцию «Деловой центр» жёлтой ветки, машину монтировали на пятачке не больше школьного спортзала. Щит пришлось наращивать под землёй, опуская кольцо за кольцом.

А на площадке «Петровского парка» на сборку механизма было очень мало времени. Обычно на монтаж щита уходит месяц-два, и чтобы собрать его быстрее, головную часть весом около 150 тонн не разбирали, а опустили целиком на глубину 28 метров. Для этого на бровке котлована установили 450–500-тонный кран. Специалисты провели много расчётов, чтобы убедиться, что он не обрушит котлован.

Есть у московских строителей и свои изобретения. Они первыми в мире проложили с помощью щитов тоннели под эскалаторы. Ноу-хау применили на станции «Марьина Роща» салатовой ветки. За рубежом эта практика не распространилась, потому что в Европе станции в основном строят на небольшой глубине и тоннели для эскалаторов роют вручную.

Секрет двухпутных тоннелей

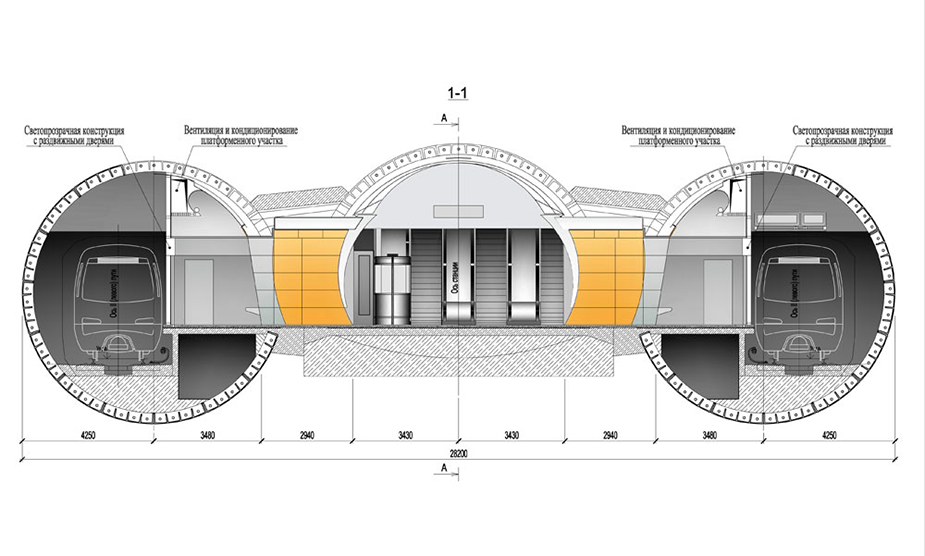

Гигант «Лилия» нужен, чтобы строить двухпутные тоннели. Поезда в них едут навстречу друг другу. Если на обычной станции рельсы тянутся с обеих сторон одной платформы, то на новых пути в две стороны пройдут посередине зала, а две платформы разместятся по бокам. Поэтому их и называют двухпутными.

Такие тоннели щиты проходят медленнее, чем обычные, шестиметрового диаметра. Зачем же их строят? Во-первых, срок проходки всё же короче, потому что прокладывают один тоннель вместо двух. Во-вторых, такая технология снижает затраты примерно на 30 процентов .

В Москве за три года построят больше 20 километров таких тоннелей. Два двухпутных участка появятся на Кожуховской линии метро и ещё два — на Третьем пересадочном контуре, на севере и востоке Москвы. Этот способ используют во всём мире. Например, в Мадриде таким образом построены 90 процентов всех тоннелей. К слову, и саму технологию называют испанской.

Как червь помог изобрести тоннелеп роходческую машину

По легенде, английский инженер Марк Брюнель создал машину для прокладки тоннелей, присмотревшись к корабельному червю. Его голова покрыта жёсткой раковиной, с помощью которой червь буравит дерево и оставляет на стенках хода слой извести.

Российский император Александр I просил изобретателя спроектировать тоннель под Невой и проложить его с помощью такой машины, но планы не сбылись. Император решил построить в намеченном месте мост, и щит впервые проложил тоннель не в Петербурге, а в Лондоне.

Московские рекорды

В арсенале московских метростроевцев поначалу было лишь восемь лошадей и один грузовик, даже лопаты приходилось брать у дворников. Впервые в Москве проходческий щит спустился под землю в 1933–1934 годах, когда строился участок между Лубянкой и Театральной площадью. Под его защитой строить тоннели на глубине стало не только легче, но и безопаснее. Американский инженер Джордж Морган, консультировавший строителей, предупреждал, что щит не может проходить больше 75 сантиметров в сутки. Но московские рабочие установили рекорд: им удалось увеличить скорость и пройти больше 4,5 метра за 24 часа.

Сегодня машины работают в десятки раз быстрее. Тоннели прокладывают ультрасовременные немецкие щиты Herrenknecht, канадские LOVAT и американские Robbins. Кстати, новенькая «Лилия», на создание которой ушёл почти год, тоже немка, как и «Анастасия» с «Альмирой». Её привезли из Германии в апреле.

Источник

Строительство линий метро глубокого заложения

Строительство «глубокого» метро начинается с проходки шахтного ствола для размещения клети (лифта), который будет доставлять рабочих и необходимое оборудование под землю на площадку. С околоствольной площадки начинается прокладка тоннеля. Здесь же на поверхность поднимают отработанный грунт. Проходка и укрепление тоннелей осуществляется чугунными или железобетонными тюбингами, а также водонепроницаемыми железобетонными блоками обделки.

Двухпутный щит S-782

Буровзрывной метод

Основан на разрушении массива скального грунта зарядами взрывчатого вещества заложенного в пробуренные шпуры по площади забоя на определённую глубину. Разработанный грунт выбирается из забоя породопогрузочными машинами, сборная чугунная или железобетонная обделка монтируется специальными укладчиками, а монолитная укладывается за опалубку бетононасосами.

Новоавстрийский способ

Предполагает возведение первичной обделки из набрызг-бетона небольшой толщиныс анкерами или арками, и вторичной – из монолитного железобетона с применением передвижной опалубки. Разработка грунта ведётся буровзрывным способом или комбайнами.

Механизированная проходка

Предполагает использование тоннелепроходческих щитов с роторными рабочими органами, оборудованными шарошками и резцами для разработки грунта. Комплекс собирается на дне монтажной камеры — котлована, который служит началом тоннеля и по окончании работ засыпается грунтом. В передней части комплекса находятся резцы для разработки породы. Машина начинает разрабатывать грунт и принимает нагрузку на себя, защищая тоннель от обрушения. По мере прохождения тоннеля ТПМК укрепляет его кольцами из тюбингов или блоками путем нагнетания цементно-песчаных растворов.

При помощи гидравлических домкратов ТМПК продвигается вглубь тоннеля, отталкиваясь от уже уложенных колец. Специальный конвейер либо трубопровод удаляет отработанный грунт за пределы комплекса. В сложных инженерно-геологических условиях в неустойчивых и водонасыщенных грунтах применяются ТПМК с активным пригрузом забоя, который обеспечивается давлением на забой бентонитового раствора (гидропригруз) или измельченного грунта (грунтопригруз), что обеспечивает безопасность ведения работ. Чтобы ТМПК не кренился из-за вращения рабочей части щита, за пределы корпуса выдвигаются специальные элероны. Положение ТМПК в тоннеле определяется с помощью лазерных приборов.

Строительство станции метро «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге

Метод продавливания

Применяется в случае невозможности вскрытия поверхности земли на локальных участках – автодорогами, железнодорожными путями, объектами инженерной инфраструктуры. В данном случае в котловане сооружается тоннельная секция и с помощью домкратов под защитой трубного экрана производится продавливание секции в грунтовый массив.

На линиях метрополитена в центральных густозаселенных районах крупных городов наиболее распространены станции глубокого заложения, которые также сооружают закрытым способом, т. е. без вскрытия земной поверхности. Закрытым способом сооружают станции трех типов: пилонные, колонные и односводчатые.

Станции глубокого заложения всегда строят в устойчивых коренных грунтах, оставляя над сводом кровлю этих грунтов толщиной 5–10 м, что позволяет вести проходку без применения сложных и дорогостоящих специальных способов. Над этой кровлей в большинстве случае залегают мощные слои слабых водонасыщенных грунтов. Поэтому при раскрытии выработок большого сечения в таких условиях требуется особая осторожность.

Сложность работ при строительстве станции закрытым способом заключается в том, что в ряде случаев приходится разрабатывать смежные или одиночные выработки большого сечения общим пролетом 25–30 м и площадью поперечного сечения до 200–250 м кв. Разработка таких объемов грунта под землей неизбежно вызывает смещение массива над станцией, что приводит к осадкам поверхности и повреждению зданий и других наземных сооружений. Срок строительства станции закрытым способом, как правило, определяется продолжительностью выполнения горнопроходческих работ в основных сооружениях станционного комплекса.

Пилонные станции

Конструкция пилонной станции допускает независимую проходку трех параллельных тоннелей кругового сечения с последующим соединением их параллельными проходами. Круговое очертание тоннелей, образующих станционное сооружение, обеспечивает однотипность работ и безопасность их проведения. В практике отечественного тоннелестроения наибольшее распространение получили станции пилонного типа с чугунной и железобетонной обделкой. Способы сооружения пилонных станций отличаются большим разнообразием соответственно вариантам конструктивного исполнения этих станций. Отличаются они главным образом очередностью, с которой возводят пилоны с проходами и станционные тоннели.

В соответствии с этим характерным признаком можно выделить четыре основные технологические схемы возведения станций пилонного типа:

- Сооружение пилонов и проходов непосредственно после проходки станционных тоннелей. По такой схеме сооружают пилонные станции с обделкой из чугунных тюбингов. В процессе проходки станционных тоннелей в пределах проемной части станции в обделку включают рамные кольца из усиленных и клинчатых тюбингов. Это позволяет разомкнуть кольца при устройстве проходов без дополнительного усиления проемных участков.

- Сооружение пилонов и проходов после того, как в предварительно пройденных станционных тоннелях будут выполнены работы по усилению проемных участков. По этой схеме сооружают в большинстве случаев пилонные станции с обделкой из железобетонных элементов. В процессе проходки станционных тоннелей в кольца обделки проемной части станции включают опорные железобетонные блоки, оформляющие пилон. До раскрытия проемов в пределах этой части станции возводят специальные сборные или монолитные конструкции, которые позволяют разомкнуть кольца в пределах проема.

- Сооружение пилонов и проходов в штольнях до проходки станционных тоннелей. Обделку проходов и пилоны возводят в этих штольнях из монолитного бетона как единую конструкцию в виде аркады, расположенной вдоль станции в пределах ее проемной части. Затем сооружают станционные тоннели, при этом их разомкнутую в пределах проемной части станции обделку опирают на готовые бетонные конструкции. Существенным недостатком такой схемы является высокая трудоемкость работ и низкий уровень их механизации при сооружении опорных конструкций горным способом. Поэтому она не получила практического распространения, но может быть рекомендована при сооружении многопролетных объединенных пересадочных станций.

- Сооружение станционных тоннелей одновременно с сооружением пилонов и проходов. В этом случае при проходке боковых станционных тоннелей сечение забоя разрабатывают с учетом размещения и монтажа сборных пилонов одновременно с сооружением тоннельной обделки. Способ применим в устойчивых полускальных и скальных грунтах. В связи с повсеместным прекращением строительства пилонных станций в таких грунтах, этот способ утратил практическое значение.

Поперечный разрез станции «Маяковская», Алексей Селезнев и Александр Попов. Источник: artlebedev.ru

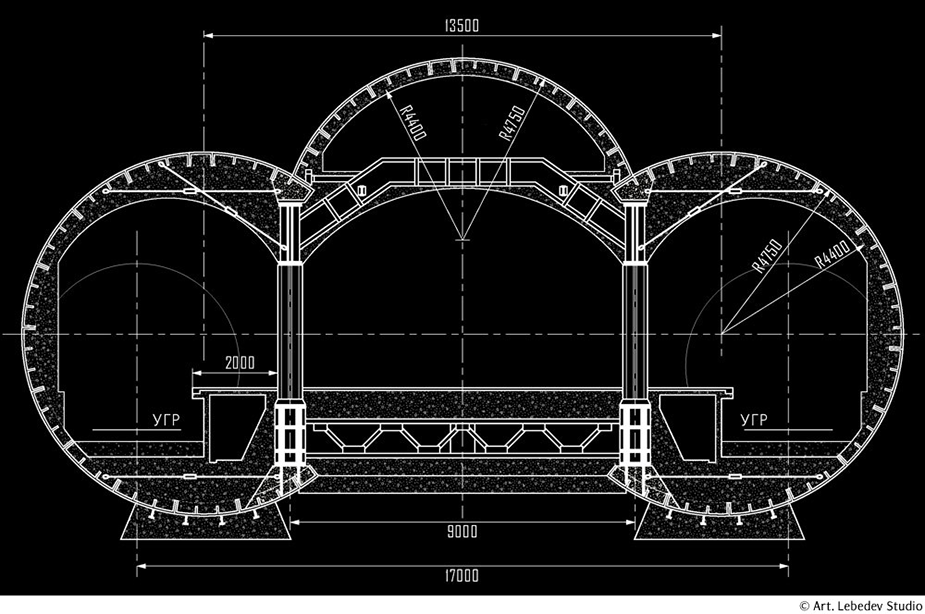

Колонные станции

Станции колонного типа сооружают в достаточно широком диапазоне инженерно-геологических условий. В скальных необводненных трещиноватых грунтах их возводят с обделкой станционных тоннелей из монолитного бетона и железобетона, в обводненных сильнотрещиноватых скальных и малоустойчивых грунтах – из чугунных тюбингов, а в плотных сухих глинах – из сборного железобетона. Разнообразие условий строительства определило большое число вариантов конструктивного исполнения колонных станций и соответственно способов их сооружения.

Общая особенность этих способов состоит в выполнении следующих основных этапов работ:

- проходка двух путевых (боковых) тоннелей станции с оставлением целика грунта между ними;

- возведение в боковых тоннелях вдоль станции внутренних несущих конструкций, основным элементом которых являются колонны;

- сооружение среднего станционного тоннеля с обделкой в виде верхнего свода, опирающегося на внутренние несущие конструкции, и обратного свода или лотковой плиты.

Колонная станция представляет собой единую большепролетную пространственную конструкцию, которая включает значительное число различных по форме и материалу элементов.

Поэтому последовательность выполнения производственных операций при ее сооружении должна быть такой, чтобы обеспечить совместную работу всех элементов конструкции как в поперечном, так и в продольном сечении станции.Важным условием является также одновременное включение в работу колонн, расположенных в одном поперечном сечении станции. Кроме того, в процессе сооружения станции должны быть сведены до минимума смещения опорных узлов сопряжения обделки среднего и боковых тоннелей.

Малейшее отступление от заданной технологии может привести к деформациям конструкции и смещению грунтового массива. Общее для всех станций глубокого заложения правило последовательности раскрытия выработок сохраняется. Сначала сооружают боковые тоннели с опережением забоев в 25–50 м, а затем средний тоннель. Проходка боковых тоннелей не имеет каких-либо особенностей. Параллельно с прокладкой тоннеля строится сама станция и система переходов, затем в метро прокладываются коммуникации и монтируются эскалаторы.

Пример односводчатой станции метро

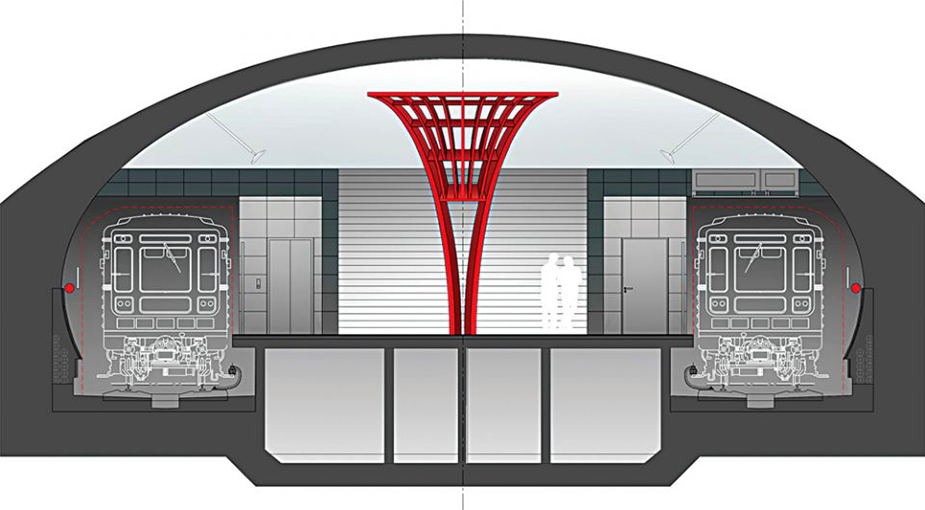

Односводчатые станции глубокого заложения

Сооружение односводчатой станции глубокого заложения предусматривается в устойчивых сухих грунтах типа протерозойских или спондиловых глин, часто встречающихся при строительстве метрополитенов в Ленинграде и Киеве. В Москве сооружена только одна односводчатая станция — «Тимирязевская» на Серпуховско-Тимирязевской линии. Эти станции экономичны, позволяют разнообразить архитектурные решения, а также имеют эксплуатационные преимущества на пассажиронапряженных станциях. Свод станции составлен из отдельных арок, представляющих собой железобетонные блоки, опирающиеся на монолитные опоры. Для того, чтобы избежать изгибающих моментов, а арках свода применено близкое к шарнирному соединение блоков, без связей растяжения в стыках.

Сразу после монтажа, собранная из отдельных блоков большепролетная арка, обжимается в грунт. Для этого в замковый блок, при его изготовлении, заложены два плоских гидравлических домкрата. Величину усилия разжатия можно регулировать, в зависимости от конкретных условий строительства, добиваясь стабилизации горного давления и уменьшения осадок поверхности.

Обратный свод, так же как и верхний, выполнен из не связанных друг с другом арок циркульного очертания, составленных из железобетонных блоков. Конструкция односводчатой станции может быть продолжена за пределы посадочных платформ для размещения в этой удлиненной части станционной тяговой понизительной подстанции, вентиляционных камер, водоотливных установок и других обустройств для обеспечения эксплуатации линии, что исключает строительство отдельных камер для указанных обустройств и снижает затраты труда. Обделка станции, обжатая в грунт, снижает до минимальных размеров оседание грунта. На станциях метро глубокого заложения для связи с дневной поверхностью, сооружаются наклонные эскалаторные тоннели, в которых монтируются эскалаторы, длина которых зависит от глубины залегания станции.

Источник

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)