1. Типы дыхания у микробов. Способы культивирования микробов с различным типом дыхания.

Классификация микробов по типу дыхания:

1.Аэробы – для получения энергии нуждаются в свободном доступе кислорода

строгие – не могут жить и размножаться в отсутствие молекулярного кислорода

2.Анаэробы – получают энергию без доступа кислорода путём расщепления питательных веществ

облигатные (строгие) – не переносят присутствия даже следов кислорода, который для них является ядом (напр., патогенные клостридии)

факультативные – могут расти и размножаться как в присутствии кислорода воздуха, так и без него

Посевы на анаэробную микрофлору производят в строго анаэробных условиях.

Посев на специальные среды – железосульфитный агар (среда Вильсона-Блера), среда Китта-Тароцци.- жидкая, глюкозо-пептонная среда с кусочками печени или мяса, залитая вазелином, среда Цейсслера – сахарный кровяной агар, молоко.

Посев уколом в плотную среду.

Культивирование в анаэростатах или в вакуум-эксикаторах

87. Живые и убитые вакцины. Способы получения и особенности применения. Аттенуация. Рекомбинантные вакцины.

1. По назначению вакцины делятся на профилактические и лечебные.

По характеру микроорганизмов, из которых они созданы, вакиины бывают:

Существуют моно- и поливакцины — приготовленные соответственно из одного или нескольких возбудителей.

По способу приготовления различают вакцины:

Для повышения иммуногенности к вакцинам иногда добавляют различного рода адъюванты (алюмо-калиевые квасцы, гидроксид или фосфат алюминия, масляную эмульсию), создающие депо антигенов или стимулирующие фагоцитоз и таким образом повышающие чужеродность антигена для реципиента.

2. Живые вакцины содержат живые аттенуированные штаммы возбудителей с резко сниженной вирулентностью или штаммы непатогенных для человека микроорганизмов, близкородственных возбудителю в антигенном отношении (дивергентные штаммы). К ним относят и рекомбинантные (генно-инженерные) вакцины, содержащие векторные штаммы непатогенных бактерий/вирусов (в них методами генной инженерии введены гены, ответственные за синтез протективных антигенов тех или иных возбудителей).

Примерами генно-инженерных вакцин могут служить вакцина против гепатита В — Энджерикс В и вакцина против коревой краснухи — Ре-комбивакс НВ.

Поскольку живые вакцины содержат штаммы микроорганизмов-возбудителей с резко сниженной вирулентностью, то, по существу, они воспроизводят в организме человека легко протекающую инфекцию, но не инфекционную болезнь, в ходе которой формируются и активируются те же механизмы защиты, что и при развитии постинфекционного иммунитета. В связи с этим живые вакцины, как правило, создают достаточно напряженный и длительный иммунитет.

С другой стороны, по этой же причине применение живых вакцин на фоне иммунодефицитных состояний (особенно у детей) может вызвать тяжелые инфекционные осложнения.

Живые вакиины применяют для профилактики:

• особо опасных инфекций (чумы, сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза);

• гриппа, кори, бешенства (антирабическая);

• паротита, оспы, полиомиелита (вакцина Сейбина-Смородинцева-Чумакова);

• желтой лихорадки, коревой краснухи;

Между введениями живых вакцин рекомендован интервал не менее 1 мес, в противном случае возможны тяжелые побочные реакции, иммунный ответ может быть пониженным.

3. Убитые вакцины содержат убитые культуры возбудителей (цельноклеточные, цельновирионные). Их готовят из микроорганизмов, инактивированных прогреванием (гретые), ультрафиолетовыми лучами,, химическими веществами (формалином — формоловые, фенолом — карболовые, спиртом — спиртовые и др.) в условиях, исключающих денатурацию антигенов.Иммунногенность убитых вакцин ниже, чем у живых. Поэтому вызываемый ими иммунитет кратковременный и сравнительно менее напряженный. Убитые вакиины применяют для профилактики:

• брюшного тифа, паратифа А и В,

• холеры, клещевого энцефалита,

К убитым вакцинам относят и химические вакцины, содержащие определенные химические компоненты возбудителей, обладающие иммуногенностью (субклеточные, субвирионные). Поскольку они содержат только отдельные компоненты бактериальных клеток или вирионов, непосредственно обладающих иммуногенностью, то химические вакцины менее реактогенны и могут использоваться даже у детей дошкольного возраста. Известны еще и антиидиотипическиевакцины, которые также относят к убитым вакцинам. Это антитела к тому или иному идиотипу антител человека (анти-антитела). Их активный центр аналогичен детерминантной группе антигена, вызвавшего образование соответствующего идиотипа.

4. К комбинированным вакцинам относят искусственные вакцины.

Они представляют собой препараты, состоящие из микробного антигенного компонента (обычно выделенного и очищенного или искусственно синтезированного антигена возбудителя) и синтетических полиионов(полиакриловая кислота и др.) — мощных стимуляторов иммунного ответа. Содержанием этих веществ они и отличаются от химических убитых вакцин. Первая такая отечественная вакцина — гриппозная полимер-субъединичная («Гриппол»), разработанная в Институте иммунологии. Для специфической профилактики инфекционных заболеваний, возбудители которых продуцируют экзотоксин, применяют анатоксины.

Анатоксин — это экзотоксин, лишенный токсических свойств, но сохранивший антигенные свойства. В отличие от вакцин, при использовании которых у человека формируется антимикробный иммунитет, при введении анатоксинов формируется антитоксический иммунитет, так как они индуцируют синтез антитоксических антител — антитоксинов.

В настоящее время применяются:

Вакцины, содержащие антигены бактерий и анатоксины, называются ассоциированным

Источник

ГК «Униконс»

Продвижение и реализация комплексных пищевых добавок, антисептиков и др. продукции.

«Антисептики Септоцил»

Септоцил. Бытовая химия, антисептики.

«Петритест»

Микробиологические экспресс-тесты. Первые результаты уже через 4 часа.

«АльтерСтарт»

Закваски, стартовые культуры. Изготовление любых заквасок для любых целей.

- Вы здесь:

- Библиотека технолога

- Микробиология

- Васюкова А.Т — Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена

1.1.4. Морфология и физиология микроорганизмов

Микроорганизмы (микробы) собирательное название группы живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооруженным глазом (их характерный размер — менее 0,1 мм), преимущественно одноклеточные. Это наиболее древняя с точки зрения эволюции группа живых организмов, в настоящее время достаточно хорошо изученная, возраст которой более 2 млрд. лет, успешно приспособившаяся к условиям существования и по мере изменения среды способная мобильно изменять свои свойства. Они участвуют во всех геологических, органических и неорганических процессах на земле.

Микроорганизмы в зависимости от молекулярно-биологической организации подразделяют на прокариотов и эукариотов.

Прокариоты — доядерные простейшие одноклеточные формы жизни, не имеющие ядерной мембраны и высокоорганизованных органелл, геном находится в виде кольцевой молекулы ДНК. Это некоторые бактерии, в том числе актиномицеты и сине-зеленые водоросли, вирусы, бактериофаги.

Эукариоты имеют оформленное ядро и высокоорганизованные органеллы. К ним относятся одноклеточные и многоклеточные организмы — большинство бактерий, простейшие, грибы, водоросли (кроме сине-зеленых). Прокариоты и эукариоты имеют определенное строение, формы жизнедеятельности и находятся в биоценотическом отношении с другими живыми существами, а также неживой природой. Как прокариоты, так и эукариоты состоят из структур, обеспечивающих их жизненные процессы, направленные на выживание и размножение. И мясной промышленности чаще всего встречаются бактерии, дрожжи и плесени.

Вирусы занимают особое место среди микроорганизмов — мельчайшие и простейшие формы жизни, стоящие на грани между живым и неживым, неспособные жить и размножаться вне животной, растительной или иной клетки. В состав вирусов входят нуклеиновые кислоты (ДНК или РНК), белки, ферменты. Еще более просто устроены прионы — «инфекционные» белковые частицы, лишенные генетического материала, т.е. нуклеиновой кислоты.

Многочисленные микроорганизмы (бактерии, грибы, простейшие, вирусы) строго систематизированы в определенном порядке по их сходству, различиям и взаимоотношениям между собой.

Самой крупной таксономической категорией является царство, более мелкими — нодцарсгво, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид, подвид.

Одной из основных таксономических категорий является вид совокупность особей, объединенных по близким свойствам, но отличающихся от других представителей рода. Совокупность однородных микроорганизмов, выделенных на питательной среде, характеризующаяся сходными морфологическими, тинкториальными (отношение к красителям), культуральными, биохимическими и антигенными свойствами, называется чистой культурой.

Чистая культура микроорганизмов, выделенных из определенного источника и отличающихся от других представителей вида, называется штаммом. Штамм — более узкое понятие, чем вид или подвид. Близким к штамму является понятие клона; клон представляет совокупность потомков, выращенных из единственной микробной клетки.

Морфология бактерий в некоторой степени зависит от условий их культивирования, состава питательной среды, факторов окружающей среды и других. В оптимальных условиях культивирования молодые, активно растущие клетки являются наиболее типичными морфологически, в то время как старые могут иметь атипичную морфологию. Бактериальные клетки одного штамма могут отличаться между собой.

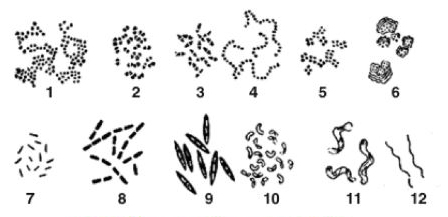

Одноклеточные бактерии по внешним признакам могут быть шарообразные (кокки), палочковидные и извитые. На рисунке 1.8 изображены основные формы микробов.

Кокки не всегда имеют правильную круглую форму, для некоторых видов они принимают закругленную, овальную, продолговатую форму.

Рис. 1.8. Основные формы микроорганизмов:

1 — стафилококки; 2-3-диплококки; 4-стрептококки; 5 — тетракокки;

6 — сарцины; 7, 8, 9 -палочковидные; 10 — вибрионы; 11,12 — спириллы

Например, менингококк (возбудитель эпидемического менингита) имеет форму кофейных зерен, обращенных вогнутой поверхностью друг к другу.

Расположение колоний всегда специфично для каждого вида. Это могут быть монококки, располагающиеся изолированно друг от друга, как у Micrococcus varians. Для диплококков характерно две клетки, получившиеся после деления, как у Micrococcus sulfureus; тетракокки представлены группой из четырех клеток, как Micrococcus varians. Для некоторых видов бактерий характерно пакетное расположение клеток (например, сарцины), стафилококки образуют скопления в виде виноградной грозди — Staphylicoccus aureus, стрептококки в виде цепочки, удлиняющейся в ходе деления — Staphylicoccus Equi.

Палочковидные бактерии различаются по размерам, форме концов клетки и взаимному расположению клеток. Длина клеток варьирует от 1 до 8 мкм, толщина — от 0,5 до 2 мкм.

Палочки могут быть правильной (кишечная палочка и др.) и неправильной (коринебактерии и др.) формы, в том числе ветвящиеся, например актиномицеты. Наиболее мелкие палочковидные бактерии — риккетсии. Слегка изогнутые палочки называют вибрионами (холерный вибрион).

Большинство палочковидных бактерий располагается беспорядочно, так как после деления клетки расходятся.

Извитые формы — спиралевидные бактерии, например спириллы, имеющие вид штопорообразно извитых клеток. К патогенным спириллам относится возбудитель содоку (болезни укуса крыс), к извитым — кампилобактеры, имеющие изгибы, как у крыла летящей чайки; близки к ним и такие бактерии, как спирохеты, имеющие ряд ряд отличительных особенностей.

Спирохеты — тонкие, длинные, извитые (спиралевидной формы) бактерии, отличающиеся от спирилл подвижностью, обусловленной «сгибательными» изменениями клеток.

Многоклеточные бактерии делят на два типа нитчатые и слизистые. Отличаются от одноклеточных более сложным строением и определенным циклом развития.

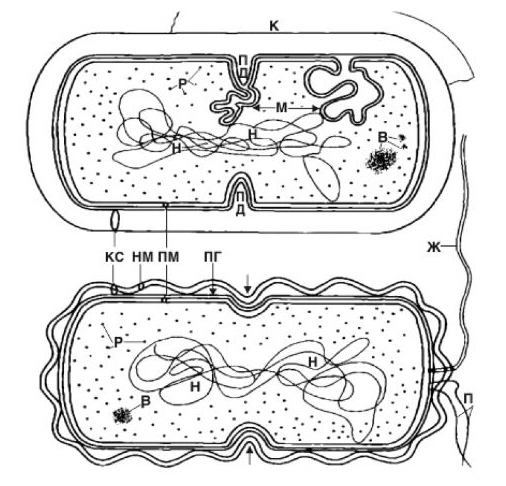

Бактериальная клетки имеет сложное строение (рис. 1.9). В состав входят клеточная стенка, цитоплазматическая мембрана, цитоплазма с включениями и ядро, называемое нуклеоидом. Бактерии могут иметь и дополнительные структуры: капсулу, микрокапсулу, слизь, жгутики, пили; некоторые бактерии способны образовывать споры.

Рис. 1.9. Строение грамположительной (а)

и грамотрицательной (6) бактерий:

К — капсула; КС — клеточная стенка; НМ — наружная мембрана;

ПГ — пептидогликан; ЦМ — цитоплазматическая мембрана;

М — мезосомы; Р — рибосомы; В — волютин; Н — нуклеоид;

Ж — жгутик; П — пили; ПД — перегородка деления.

Стрелкой указано деление грамотрицательной бактерии

путем образования перетяжки.

Клеточная стенка — прочная, упругая структура, придающая бактерии определенную форму и сдерживающая высокое осмотическое давление в клетке. Она участвует в процессе деления клетки и транспорте метаболитов. В зависимости от окраски по методу Грама все бактерии делятся на грамположительные, дающие сине-фиолетовый цвет, и грамотрицательные, окрашивающиеся в красный цвет. У грамположительных бактерий клеточная стенка толще, чем у грамотрицательных, достигая 50 нм и более. Большую часть массы (40 90%) клеточной стенки этих бактерий составляет нептидогликан, ковалентно связанный с тейхоевыми кислотами. В клеточной стенке грамотрицательных бактерий пептидогликана содержится меньше (5 10%).

Цитоплазматическая мембрана является трехслойной структурой и окружает наружную часть цитоплазмы бактерий. По структуре она состоит из двойного слоя липидов, главным образом фосфолипидов со встроенными поверхностными и интегральными белками. Цитоплазматическая мембрана является динамической структурой с подвижными компонентами, поэтому ее представляют как мобильную, текучую структуру. Она участвует в регуляции осмотического давления, транспорте веществ и энергетическом метаболизме клетки.

Цитоплазма бактерий коллоидная система, занимает основной объем клетки и состоит из растворимых белков. В молодых клетках она оптически однородна, в более старых имеет зернистость. Основная функция обмен веществ. В цитоплазме имеются различные включения митохондрии, рибосомы, полисахариды, полимасляная кислота и полифосфаты (волютин). Митохондрии выполняют дыхательные функции и анаэробный бродильный распад веществ; в рибосомах происходит биосинтез белков. Волютин выполняет роль запасных питательных веществ. При механическом или ином повреждении цитоплазмы клетка погибает.

Нуклеоид — эквивалент ядра у бактерий. Нуклеоид расположен в центральной зоне бактерий в виде двунитчатой ДНК, замкнутой в кольцо и плотно уложенной наподобие клубка. В отличие от эукариот ядро бактерий не имеет ядерной оболочки, ядрышка и основных белков. Обычно в бактериальной клетке содержится одна хромосома, представленная замкнутой в кольцо молекулой ДНК.

Некоторые бактерии (пневмококки, клебсиеллы и др.) образуют капсулу — слизистое образование, прочно связанное с клеточной стенкой, имеющее четко очерченные внешние границы. Капсула и слизь предохраняют бактерии от повреждений, высыхания, так как они гидрофильны и хорошо связывают воду, препятствуют действию защитных факторов макроорганизма и бактериофагов. Для грамположительных бактерий характерно образование спор, которые является защитным механизмом выживания при неблагоприятных условиях среды.

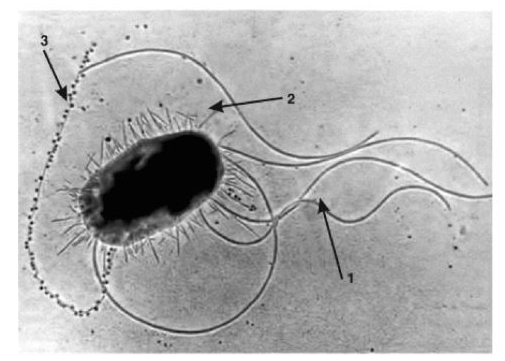

Рис. 1.10. Кишечная палочка. Электронограмма.

1 — жгутики; 2 — ворсинки; 3 — Р-пили с адсорбированными

сферическими бактериофагами (препарат В. С. Тюрина)

У многих бактерий имеются жгутики, благодаря которым бактерии подвижны. Жгутики представляют собой тонкие нити, отходящие от цитоплазматической мембраны. Жгутики выявляют с помощью электронной микроскопии препаратов, напыленных тяжелыми металлами (рис. 1.10), или в световом микроскопе после обработки препаратов специальными методами (например, после серебрения). Число жгутиков специфично для каждого вида бактерий от одного (холерный вибрион) до десятков, сотен (кишечная палочка, протей). В зависимости от расположения и числа жгутиков различают основные типы жгутикования (рис. 1.11).

Монотрихи имеют один жгутик на конце клетки — синегнойная палочка; лофотрихи имеют монополярное политрихиальное расположение жгутиков фекальная палочка; амфитрихи имеют биполярное политрихиальное расположение — спириллум; перитрихи — протей.

Также у бактерий существуют такие образования, как ворсинки и пили, нитевидные тонкие образования. В функции входит прикрепление к поражаемой клетке, или конъюгация.

Рис. 1.11. Основные типы жгутикования у бактерий:

1 — монополярное монотрихиальное; 2 — монополярное политрихиальное;

3 — биполярное политрихиальное; 4 — перитрихиальное

Термин «пили» чаще означает особые ворсинки, способствующие выполнению половых функций.

Наиболее типичный способ размножения — деление клетки, которое наступает после завершения роста. При благоприятных условиях деление клетки происходит через каждые 20-30 мин.

Среди микроорганизмов, имеющих большое значение в пищевой промышленности, обширную группу представляют грибы, к которым преимущественно относятся плесени и дрожжи. Они принадлежат к низшим споровым микроорганизмам, не содержат хлорофилл, не способны к синтезу органических веществ, для развития используют углерод из готовых органических соединений. При хорошей аэрации, повышенной температуре и достаточной влажности быстро развиваются на пищевой продукции и вызывают их порчу.

Актиномицеты — ветвящиеся грамположительные бактерии. Свое название они получили в связи с возникновением в пораженных тканях друз-гранул из плотно переплетенных нитей в виде лучей, отходящих от центра и заканчивающихся колбовидными утолщениями. Актиномицеты. как и грибы, образуют мицелий нитевидные переплетающиеся клетки (гифы). Они формируют субстратный мицелий, появляющийся в результате врастания мицелия в питательную среду, и воздушный, растущий на поверхности среды. Актиномицеты могут делиться путем фрагментации мицелия на палочковидные или сферические клетки, похожие на палочковидные и кокковидные бактерии. Па воздушных грифах актиномицетов могут образовываться споры, необходимые для размножения. Споры актиномицетов обычно нетермостойки.

Дрожжи — одноклеточные грибы, мицелия не образуют, неподвижные. Отличаются от бактерий более крупными размерами. В качестве запасных питательных веществ в цитоплазме могут быть включения гликогена, волютина и жира в виде капелек. Дрожжи хорошие продуценты белка и витаминов, например В12. Различают дрожжи сахаромицеты, или истинные, и несахаромицеты, или ложные. Ложные дрожжи неспособны к спорообразованию, делятся только почкованием. Истинные дрожжи относят к сумчатым грибам, при недостатке питательных веществ способны к образованию спор. Большинство дрожжей способны сбраживать сахара в спирт и углекислый газ.

Из семейства сахаромицетов наибольшее промышленное значение имеет большой род сахаромицес, в который входит множество видов, в том числе дрожжи, применяемые в виноделии, пивоварении, хлебопечении, производстве спирта. Из семейства несахаромицетов наиболее часто встречаются роды торула и кандида, причиняющие значительный ушерб на пищевых предприятиях.

Дрожжи часто обнаруживают на мясе и мясопродуктах; они вызывают ослизнение мяса при хранении, образование пигментных пятен, а осмофильные дрожжи развиваются в рассолах.

Плесени широко распространены в природе. Тело плесневых клеток состоит из обильно ветвящихся нитей — гифов, которые в процессе роста образуют мицелий. Плесени могут быть одноклеточными и многоклеточными. В первом случае гифы не разделены перегородками и все тело гриба составляет одна клетка, во втором гифы разделены перегородками (септами).

В клетках плесени различают клеточную стенку, цитоплазму с включениями, одно или несколько ядер, в отличие от бактерий. Размножаются половым, бесполым путем и вегетативно. Основной способ распространения спорообразование.

Физиология микроорганизмов изучает жизнедеятельность микробных клеток, процессы их питания, дыхания, роста, размножения, закономерности взаимодействия с окружающей средой.

Микроорганизмы не имеют специальных органов питания, питание осуществляется всей поверхностью клетки. Интенсивность проникновения питательных веществ в клетку зависит от степени проницаемости клеточной оболочки, растворимости питательных веществ в воде, разности концентраций питательных веществ в клетке и во внешней среде. Чем сложнее химическое строение вещества, тем хуже оно проникает в клетку.

По способности усвоения углерода микроорганизмы делятся на автотрофные и гетеротрофные. Автотрофы способны самостоятельно продуцировать органические соединения из углекислого газа и солей азотной кислоты, способны существовать только в неорганической среде. Гетеротрофы используют готовые органические соединения (сахар, многоатомные спирты, органические кислоты) для получения углерода, минеральные вещества неспособны использовать в качестве энергетического материала. Нерастворимые источники углерода, такие как жиры, крахмал, также могут быть использованы после расщепления микроорганизмами.

Гетеротрофы делят на метатрофы и наратрофы. К метатрофам в первую очередь относятся сапрофиты, т.е. гнилостные микробы и большинство возбудителей брожения, а также значительное количество патогенных микроорганизмов. Для синтеза белков необходим азот, поэтому источником азота могут быть белковые вещества организмов, а в искусственных питательных средах используются пептоны и аминокислоты. Паратрофы организмы-паразиты, пользующиеся готовыми веществами клетки-хозяина (вирусы, риккетсии).

Рис. 1.12. Фазы роста и размножения бактерий

Из полученных материалов синтезируются белки, жиры, углеводы, необходимые клетке. Энергия, нужная для синтеза этих веществ, получается в процессе дыхания. Если микробы используют в процессе дыхания атмосферный кислород, то они называются анаэробными, если образующийся в результате внутренних химических реакций кислород — анаэробами. Большинство микроорганизмов является факультативными анаэробами, т.е. в зависимости от условий среды могут вести себя и как аэробы, и как анаэробы.

Быстрота размножения микробов изменяется во времени. На жидкой искусственной питательной среде наиболее четко видна динамика развития колонии, которое проходит четыре основные фазы (рис. 1.12). Лаг-фаза, фаза задержки роста, продолжается 3-5 ч, когда бактерии приспосабливаются к новым условиям среды, клетки увеличиваются в объеме, но размножение не происходит. Логарифмическая фаза роста характеризуется усиленным размножением бактерий, скорость появления клеток во много раз превышает скорость отмирания, фаза продолжается 5-6 ч. Во время этой фазы бактерии наиболее уязвимы и наилучшие возможности дня применения уничтожающих их агентов. В стационарной фазе число образующихся клеток постепенно становится равным числу отмирающих, фаза может быть очень продолжительной. Фаза отмирания наступает по мере истощения питательной среды и накопления продуктов обмена. Скорость отмирания варьируется. Часть оставшихся в живых клеток переходят в споры.

Много работ посвящено изучению изменчивости микроорганизмов под влиянием различных факторов. Эта изменчивость иногда идет на пользу человечеству, помогая выводить новые полезные штаммы, если отбор контролируется, а иногда вызывает непредсказуемые вспышки эпидемий при появлении новых штаммов болезнетворных микробов. Одна из форм изменчивости мутация. Мутации связаны с изменением структуры гена и обычно очень устойчивы. Мутации часто вызываются человеком, и для этого используют различные факторы-ультрафиолетовое излучение, рентгеновские лучи и др. Адаптация микроорганизмов — частный случай мутаций, когда в процессе воздействия какого-то агента возникает приспособление к нему, закрепляющееся путем естественного отбора.

К числу основных факторов, оказывающих влияние на рост и размножение микроорганизмов, относятся факторы внешней среды.

Источник