- Как решать логические и математические задачи

- Решаем логические задачи

- Основные методы решения логических задач

- Метод последовательных рассуждений

- Метод «с конца»

- Решение логических задач с помощью таблиц истинности

- Метод блок-схем

- Решение текстовых математических задач разными способами в системе развивающего обучения Л.В. Занкова

- Арифметические способы

- Алгебраические способы

Как решать логические и математические задачи

Решение задач на логику — отличная гимнастика для ума детей и взрослых на каждый день. На ЛогикЛайк более 3500 заданий с ответами и пояснениями, полноценный учебный комплекс для развития логики и способностей к математике.

Решаем логические задачи

Чтобы научиться решать типовые логические задачи, простые и нестандартные математические задачи, важно знать основные приемы и методы их решения. Ведь решить одну и ту же задачу и прийти к правильному ответу во многих случаях можно разными способами.

Знание и понимание различных методов решения поможет определить, какой способ подойдет лучше в каждом конкретном случае, чтобы выбрать наиболее быстрый и простой путь получения ответа.

К «классическим» логическим задачам относятся текстовые задачи, цель решения которых состоит в распознавании объектов или расположении их в определенном порядке в соответствии с заданными условиями.

Более сложными и увлекательными типами заданий являются задачи, в которых отдельные утверждения являются истинными, а другие ложными. Задачи на перемещение, перекладывание, взвешивание, переливание — самые яркие примеры широкого ряда нестандартных задач на логику.

Основные методы решения логических задач

- метод рассуждений;

- с помощью таблиц истинности;

- метод блок-схем;

- средствами алгебры логики (алгебры высказываний);

- графический (в том числе, «дерево логических условий», метод кругов Эйлера);

- метод математического бильярда.

Давайте рассмотрим подробнее с примерами три популярных способа решения логических задач, которые мы рекомендуем использовать в начальной школе (детям 6-12 лет):

- метод последовательных рассуждений;

- разновидность метода рассуждений — «с конца»;

- табличный способ.

Метод последовательных рассуждений

Самый простой способ решения несложных задач заключается в последовательных рассуждениях с использованием всех известных условий. Выводы из утверждений, являющихся условиями задачи, постепенно приводят к ответу на поставленный вопрос.

На столе лежат Голубой , Зеленый , Коричневый и Оранжевый карандаши.

Третьим лежит карандаш, в имени которого больше всего букв. Голубой карандаш лежит между Коричневым и Оранжевым .

Разложи карандаши в описанном порядке.

Рассуждаем. Последовательно используем условия задачи для формулирования выводов о позиции, на которой должен лежать каждый следующий карандаш.

- Больше всего букв в слове «коричневый», значит, он лежит третьим.

- Известно, что голубой карандаш лежит между коричневым и оранжевым. Справа от коричневого есть только одна позиция, значит, расположить голубой между коричневым и другим карандашом возможно только слева от коричневого.

- Следующий вывод на основе предыдущего: голубой карандаш лежит на второй позиции, а оранжевый — на первой.

- Для зеленого карандаша осталась последняя позиция — он лежит четвертым.

Метод «с конца»

Такой способ решения является разновидностью метода рассуждений и отлично подходит для задач, в которых нам известен результат совершения определенных действий, а вопрос состоит в восстановлении первоначальной картины.

Бабушка испекла для троих внуков рогалики и оставила их на столе. Коля забежал перекусить первым. Сосчитал все рогалики, взял свою долю и убежал.

Аня зашла в дом позже. Она не знала, что Коля уже взял рогалики, сосчитала их и, разделив на троих, взяла свою долю.

Третьим пришел Гена, который тоже разделил остаток выпечки на троих и взял свою долю.

На столе осталось 8 рогаликов.

Сколько рогаликов из восьми оставшихся должен съесть каждый, чтобы в результате все съели поровну?

Начинаем рассуждение «с конца».

Гена оставил для Ани и Коли 8 рогаликов (каждому по 4). Получается, и сам он съел 4 рогалика: 8 + 4 = 12.

Аня оставила для братьев 12 рогаликов (каждому по 6). Значит, и сама она съела 6 штук: 12 + 6 = 18.

Коля оставил ребятам 18 рогаликов. Значит, сам съел 9: 18 + 9 = 27.

Бабушка положила на стол 27 рогаликов, рассчитывая, что каждому достанется по 9 штук. Поскольку Коля уже съел свою долю, Аня должна съесть 3, а Гена — 5 рогаликов.

Решение логических задач с помощью таблиц истинности

Суть метода состоит в фиксации условий задачи и полученных результатов рассуждений в специально составленных под задачу таблицах. В зависимости от того, является высказывание истинным или ложным, соответствующие ячейки таблицы заполняются знаками «+» и «-» либо «1» и «0».

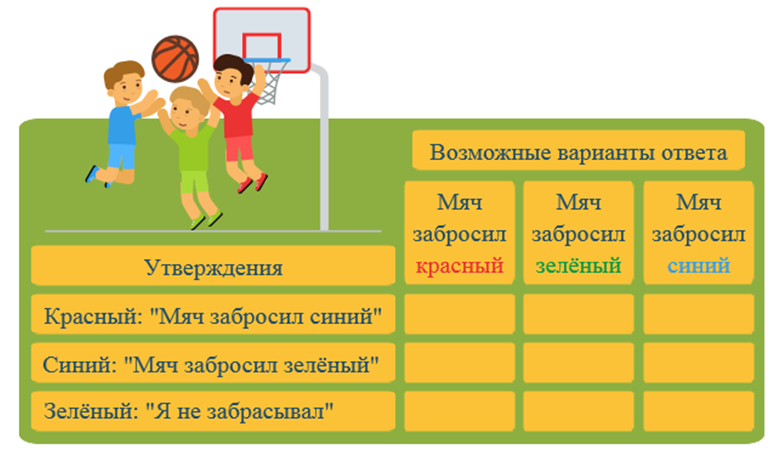

Три спортсмена ( красный , синий и зеленый ) играли в баскетбол.

Когда мяч оказался в корзине, красный воскликнул: «Мяч забросил синий».

Синий возразил: «Мяч забросил зеленый».

Зеленый сказал: «Я не забрасывал».

Кто забросил мяч, если только один из троих сказал неправду?

Сначала таблицу составляют: слева записывают все утверждения, которые содержатся в условии, а сверху — возможные варианты ответа.

Затем таблицу последовательно заполняют: верные утверждения отмечают знаком «+», а ложные утверждения — знаком «-«.

Рассмотрим первый вариант ответа («мяч забросил красный «), проанализируем утверждения, записанные слева, и заполним первый столбик.

Исходя из нашего предположения («мяч забросил красный «), утверждение «мяч забросил синий» — ложь. Ставим в ячейке «-«.

Утверждение «мяч забросил зеленый» также ложь. Заполняем ячейку знаком «-«.

Утверждение зеленого «Я не забрасывал» – истина. Ставим в ячейке «+».

Рассмотрим второй вариант ответа (предположим, что мяч забросил зеленый ) и заполним второй столбик.

Утверждение «мяч забросил Синий» — ложь. Ставим в ячейке «-«.

Утверждение «мяч забросил зеленый « — истина. Заполняем ячейку знаком «+».

Утверждение зеленого «Я не забрасывал» – ложь. Ставим в ячейке «-«.

И, наконец, третий вариант: предположим, что «мяч забросил синий «.

Тогда утверждение «мяч забросил синий « — истина. Ставим в ячейке «+».

Утверждение «мяч забросил зеленый» — ложь. Заполняем ячейку знаком «-«. Утверждение зеленого «Я не забрасывал» – истина. Ставим в ячейке «+».

Так как по условию лишь один из троих ребят сказал неправду, в заполненной таблице выбираем такой вариант ответа, где будет только одно ложное утверждение (в столбце один знак «-«). Подходит третий столбец.

Значит, правильный ответ – мяч забросил синий.

Метод блок-схем

Метод блок-схем считается оптимальным вариантом для решения задач на взвешивание и на переливание жидкостей. Альтернативный способ решения этого типа задач — метод перебора вариантов — не всегда является оптимальным, да и назвать его системным довольно сложно.

- графически (блок-схемой) описываем последовательность выполнения операций;

- определяем порядок их выполнения;

- в таблице фиксируем текущие состояния.

Подробнее об этом и других способах решения логических задач с примерами и описанием хода решения мы рассказываем в полном Курсе ЛогикЛайк по развитию логического мышления.

Отгадывайте самые интересные загадки на логику, собранные специально для постоянных читателей нашего блога и учеников LogicLike, решайте логические задачи онлайн вместе с тысячами детей и взрослых!

Учим детей 5-12 лет решать любые логические и математические задачи. Более 3500 занимательных заданий с ответами и пояснениями.

Источник

Решение текстовых математических задач разными способами в системе развивающего обучения Л.В. Занкова

Любопытство. С него все и началось.

П. Джеймс, Дж. Мартин. «Все возможные миры»

Любознание, любознательность – дельное любопытство,

любовь к наукам, к познаниям, желание поучаться.

Вл. Даль. «Толковый словарь живого

великорусского языка»

Опыт практической работы по системе, направленной на общее развитие младших школьников (система Л.В. Занкова), показал мне, что главное достоинство изучения математики в ней состоит в пристальном внимании к развитию творческого потенциала каждого ученика, в соединении репродуктивной и продуктивной деятельности школьников.

Особенно удачной мне представляется система работы с текстовыми задачами, которая позволяет сформировать у каждого ученика полноценное умение решать такие задачи не за счет «натаскивания» на основе ранней типизации задач и большого числа их, а за счет разнообразной творческой деятельности каждого ученика.

Наибольшее внимание в учебниках математики по системе Л.В. Занкова (авторы И.И. Аргинская, Е.И. Ивановская) уделено разнообразным преобразованиям задач. Сюда относятся:

– преобразование текстов, не являющихся задачами, в задачи;

– изменение вопроса так, чтобы действий в решении стало больше (меньше);

– изменение условия так, чтобы действий в решении стало больше (меньше);

– изменение вопроса (условия, данных) так, чтобы задача стала нерешаемой;

– внесение в задачу таких изменений, чтобы в ней появились лишние (недостающие) данные;

– внесение в задачу таких изменений, чтобы в ней исчезли лишние (недостающие) данные;

– изменение текста задачи так, чтобы в ее решении появилось обратное действие.

Помимо заданий, требующих преобразований текстов задач, большое внимание уделяется:

– подбору и самостоятельному составлению обратных задач;

– сравнению задач с одинаковой фабулой, но различным математическим содержанием;

– сравнению задач с разной фабулой и одинаковым математическим содержанием.

Постоянное использование всех этих аспектов работы с задачами дает хорошие результаты, способствует формированию умения решать задачи. К сожалению, значительно меньшее внимание авторы учебников уделяют решению задач разными способами. Число таких заданий значительно меньше, они встречаются от случая к случаю и в силу этого не воспринимаются многими учителями как важные.

Между тем мой многолетний опыт показал, что постоянная работа в этом направлении очень важна как с точки зрения развития школьников, так и с точки зрения формирования умения решать задачи.

Прежде всего, необходимо отметить, что решение задач разными способами – чрезвычайно увлекательное занятие для учащихся различных возрастных групп. Интерес, любопытство, творчество, желание добиться успеха – это привлекательные стороны, которые позволяют учащимся любить и выбирать этот вид деятельности на уроках математики.

А вот доводы в пользу постоянного решения задач разными способами с позиции учителя: этот вид деятельности способствует интенсивному развитию логического мышления, его глубины и гибкости, создает условия для улучшения речи учащихся (точности произношения и употребления слов, яркости и динамичности), готовит базу для решения задач разными способами в основной школе по разным предметам; способствует осуществлению личностно-ориентированного подхода, адаптации школьников, гуманизации обучения – важнейших проблем современной школы. Решение задач разными способами осуществляет право ученика на выбор решения, даже если оно не является традиционным, у него появляется дополнительная возможность справиться с делом. Когда есть выбор при решении задачи, варианты ее оформления – это делает ученика свободным, спокойным, появляется возможность его успеха, возникает устойчивость важной для жизни мысли: «Всегда можно найти выход из сложной ситуации». Все эти мысли и есть часть плана формирования социально адаптированной личности в условиях современной школы.

Заинтересованность учителя в данном виде деятельности плюс игра, поиск, азарт, воображение учащихся убеждают, что необходимо постоянно решать задачи разными способами.

Необходимо отметить, что решение задач разными способами соответствует дидактическим принципам, положенным в основу системы Занкова (обучение на высоком уровне трудности, осознание школьниками процесса учения, развитие всех учащихся – как слабых, так и сильных), а также и свойствам методической системы (многогранность, процессуальность, разрешение коллизий, вариантность).

В своей работе я разделяю такие способы решения задач:

1) арифметические;

2) алгебраические;

3) смешанные.

Из предложенных детьми способов осуществляется выбор рационального способа решения: сначала из перечисленных выше (то есть ученики определяют, как рациональнее решать задачу – арифметически, алгебраически или частично так, а частично так; после такого выбора оцениваются с точки зрения их рациональности конкретные предложенные решения из выделенной на первом этапе категории решений.

Рациональный (лат.) – разумный, целесообразный. При решении рациональным способом числа подбираются так, чтобы с ними было удобно проводить математические операции, или само решение выполняется меньшим числом действий. Но слово «рациональный» не следует соотносить со словом «легкий», так как довольно часто бывает, что учащимся легче решить задачу боRльшим числом действий.

Перед решением задачи возможно использовать следующие формы ее записи, если это необходимо ученикам:

– краткую запись с использованием общепринятых условных обозначений (вот аргумент в ее защиту: требует внимательного чтения текста задачи, «дисциплинирует» числа, позволяет установить взаимосвязь между величинами);

– графическое моделирование задачи;

– таблицу;

– схематическое моделирование;

– рисунок;

– предметное моделирование.

В случае нужды при поиске разных способов решения задачи ученикам предлагаются разные формы помощи (особенно важную роль играет помощь в начале приобщения детей к этому виду деятельности):

– карточки для самоконтроля (на одной стороне каждой карточки вопрос к действию, на другой – само действие). Учащиеся должны восстановить порядок выполнения действий;

– карточки-схемы, определяющие порядок выполнения действий. Например:

– карточки-схемы с элементами подсказки:

– карточки с действиями, когда требуется установить порядок выполнения действий, «собрать» возможные способы решения задачи и дать пояснения к действиям. Приведу пример:

Задача 1. За 3 дня в парке посадили 30 деревьев.

В первый день посадили 15 деревьев, во второй – 7 деревьев. Сколько деревьев посадили в третий день?

30 – 15 30 – 7 30 – 22 15 – 7 23 – 15 15 + 7

1) 30 – 15 = 15 (д.) – посадили деревьев во второй и третий дни.

2) 15 – 7 = 8 (д.) – посадили деревьев в третий день.

1) 30 – 7 = 23 (д.) – посадили деревьев в первый и третий дни.

2) 23 – 15 = 8 (д.) – посадили деревьев в третий день.

1) 15 + 7 = 22 (д.) – посадили деревьев в первые два дня.

2) 30 – 22 = 8 (д.) – посадили деревьев в третий день.

– предлагается карточка, где выполнено 1–2 действия каждого способа, нужно завершить каждый способ по его началу и записать пояснения.

При выполнении решений задач разными способами записи оформляем по-разному:

– решение по вопросам;

– решение с пояснением (эти две формы используются при решении редко встречающихся или совершенно новых видах задач, чтобы развивать речь учащихся, помогать в приобретении умения кратко и точно формулировать свои мысли);

– выражением (этот вариант оформления способствует обобщению);

– возможно использование самой обобщенной записи. Например:

При решении задач разными способами бывают ситуации, когда часть действий разных способов совпадают, поэтому для экономии времени на уроке я ввела ответ на вопрос: «На уровне какого действия появился новый способ решения?» Например, ответ: «Новый способ решения начинается с четвертого действия», означает, что первые 3 действия такие же, как в рассмотренном ранее способе, а действия, начиная с четвертого, – новые. Записываются в таких случаях только новые действия.

Приведу примеры разных способов решения задач, предложенных учениками в начале введения такой деятельности (2-й класс) и в конце начального обучения (4-й класс).

Задача 2 (из «Арифметики» Л.Н. Толстого).

У одного хозяина 23 овцы, а у другого на 7 больше. Сколько у них овец вместе?

1) 23 + 7 = 30 (ов.) – столько овец у второго хозяина.

2) 23 + 30 = 53 (ов.) – столько овец у двух хозяев.

1) 23 + 23 = 46 (ов.) – столько овец было бы у двух хозяев, если бы у второго было столько же овец, сколько у первого.

2) 46 + 7 = 53 (ов.) – столько овец было у двух хозяев в действительности.

1) 23 x 2 = 46 (ов.) – столько овец было бы у двух хозяев, если бы у второго было столько же овец, сколько у первого.

2) 46 + 7 = 53 (ов.) – столько овец было у двух хозяев в действительности.

На этом этапе большинство учеников использовали ту или иную форму помощи для получения нескольких способов решения. Рациональным был признан первый способ, так как у него самые краткие пояснения к действиям.

Задача 3 (№ 262 из учебника «Математика, 4-й класс» авторов И.И. Аргинской, Е.И. Ивановской).

Два автомобиля выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов, расстояние между которыми 600 км, и через 4 ч встретились. Определи скорость каждого автомобиля, если один ехал быстрее другого на 12 км/ч.

Арифметические способы

1) 600 : 4 = 150 (км/ч) – скорость сближения.

2) 150 – 12 = 138 (км/ч) – была бы скорость сближения, если бы скорости были равными скорости второго автомобиля.

3) 138 : 2 = 69 (км/ч) – скорость второго автомобиля.

4) 69 + 12 = 81 (км/ч) – скорость первого автомобиля.

1) 600 : 4 = 150 (км/ч) – скорость сближения.

2) 150 – 12 = 138 (км/ч) – была бы скорость сближения, если бы скорости были равными скорости второго автомобиля.

3) 138 : 2 = 69 (км/ч) – скорость второго автомобиля.

4) 150 – 69 = 81 (км/ч) – скорость первого автомобиля.

1) 600 : 4 = 150 (км/ч) – скорость сближения.

2) 150 + 12 = 162 (км/ч) – была бы скорость сближения, если бы скорости были равными скорости первого автомобиля.

3) 162 : 2 = 81 (км/ч) – скорость первого автомобиля.

4) 81 – 12 = 69 (км/ч) – скорость второго автомобиля.

1) 600 : 4 = 150 (км/ч) – скорость сближения.

2) 150 + 12 = 162 (км/ч) – была бы скорость сближения, если бы скорости были равными скорости первого автомобиля.

3) 162 : 2 = 81 (км/ч) – скорость первого автомобиля.

4) 150 – 81 = 69 (км/ч) – скорость второго автомобиля.

1) 12 x 4 = 48 (км) – на столько больше путь первого автомобиля.

2) 600 – 48 = 552 (км) – проехали бы два автомобиля, если бы скорости были равными скорости второго автомобиля.

3) 552 : 2 = 276 (км) – проехал второй автомобиль.

4) 276 + 48 = 324 (км) – проехал первый автомобиль.

5) 324 : 4 = 81 (км/ч) – скорость первого автомобиля.

6) 276 : 4 = 69 (км/ч) – скорость второго автомобиля.

1) 12 x 4 = 48 (км) – на столько больше путь первого автомобиля.

2) 600 + 48 = 648 (км) – проехали бы два автомобиля, если бы скорости были равными скорости первого автомобиля.

3) 648 : 2 = 324 (км) – проехал первый автомобиль.

4) 324 – 48 = 276 (км) – проехал второй автомобиль.

5) 324 : 4 = 81 (км/ч) – скорость первого автомобиля.

6) 276 : 4 = 69 (км/ч) – скорость второго автомобиля.

1) 12 x 4 = 48 (км) – на столько больше путь первого автомобиля.

2) 600 – 48 = 552 (км) – проехали бы два автомобиля, если бы скорости были равными скорости второго автомобиля.

3) 552 : 4 = 138 (км/ч) – была бы скорость сближения, если бы скорости были равными.

4) 138 : 2 = 69 (км/ч) – скорость второго автомобиля.

5) 69 + 12 = 81 (км/ч) – скорость первого автомобиля.

1) 12 x 4 = 48 (км) – на столько больше путь первого автомобиля.

2) 600 + 48 = 648 (км) – проехали бы два автомобиля, если бы скорости были равными скорости первого автомобиля.

3) 648 : 4 = 162 (км/ч) – была бы скорость сближения, если бы скорости были равными скорости первого автомобиля.

4) 162 : 2 = 81 (км/ч) – скорость первого автомобиля.

5) 81 – 12 = 69 (км/ч) – скорость второго автомобиля.

1) 12 x 4 = 48 (км) – на столько больше путь первого автомобиля.

2) 600 – 48 = 552 (км) – проехали бы два автомобиля, если бы скорости были равными скорости второго автомобиля.

3) 552 : 2 = 276 (км) – проехал второй автомобиль.

4) 276 : 4 = 69 (км/ч) – скорость второго автомобиля.

5) 69 + 12 = 81 (км/ч) – скорость первого автомобиля.

1) 12 x 4 = 48 (км) – на столько больше путь первого автомобиля.

2) 600 + 48 = 648 (км) – проехали бы два автомобиля, если бы скорости были равными скорости первого автомобиля.

3) 648 : 2 = 324 (км) – проехал первый автомобиль.

4) 324 : 4 = 81 (км/ч) – скорость первого автомобиля.

5) 81 – 12 = 69 (км/ч) – скорость второго автомобиля.

1) 600 : 4 = 150 (км/ч) – скорость сближения.

2) 150 : 2 = 75 (км/ч) – средняя скорость автомобилей (была бы скорость каждого автомобиля, если бы скорости были равными).

3) 12 : 2 = 6 (км/ч) – на столько больше скорость первого автомобиля, чем средняя скорость; на столько меньше скорость второго автомобиля, чем средняя скорость.

4) 75 + 6 = 81 (км/ч) – скорость первого автомобиля.

5) 75 – 6 = 69 (км/ч) – скорость второго автомобиля.

1) 4 + 4 = 8 (км/ч) – были в пути два автомобиля.

2) 600 : 8 = 75 (км/ч) – средняя скорость автомобилей (была бы скорость каждого автомобиля, если бы скорости были равными).

3) 12 : 2 = 6 (км/ч) – на столько больше скорость первого автомобиля, чем средняя скорость; на столько меньше скорость второго автомобиля, чем средняя скорость.

4) 75 + 6 = 81 (км/ч) – скорость первого автомобиля.

5) 75 – 6 = 69 (км/ч) – скорость второго автомобиля.

Алгебраические способы

Пусть х (км/ч) – скорость второго автомобиля.

Тогда скорость первого автомобиля равна (х + 12) (км/ч).

Скорость сближения автомобилей – (х + х + 12) (км/ч).

Общий путь автомобилей до встречи – (х + х + 12) x 4 (км).

По условию задачи этот путь равен 600 км.

Получаем уравнение: (х + х + 12) x 4 = 600.

Пусть скорость второго автомобиля у (км/ч).

Тогда скорость первого автомобиля (у + 12) (км/ч).

Путь второго автомобиля до встречи равен у x 4 (км), а первого – (у + 12) x 4 (км).

Путь, пройденный двумя автомобилями вместе, – у x 4 + (у + 12) x 4 (км).

По условию задачи он равен 600 км.

Получаем уравнение: у x 4 + (у + 12) x 4 = 600.

Пусть скорость первого автомобиля к (км/ч.)

Тогда скорость второго автомобиля равна (к – 12) (км/ч).

Скорость сближения автомобилей – (к + к – 12) (км/ч).

Путь двух автомобилей до встречи равен (к + к – 12) x 4 (км).

По условию задачи он равен 600 км.

Получаем уравнение – (к + к – 12) x 4 = 600.

Пусть скорость первого автомобиля в – (км/ч).

Тогда скорость второго автомобиля (в – 12) (км/ч).

Путь второго автомобиля до встречи равен в x 4 (км), а первого – (в – 12) x 4 (км).

Путь, пройденный двумя автомобилями вместе: в x 4 + (в – 12) x 4 (км).

По условию задачи он равен 600 км.

Получаем уравнение: в x 4 + (в – 12) x 4 = 600.

Ответ: 81 км/ч – скорость первого автомобиля, 69 км/ч – скорость второго автомобиля.

Конечно, весь комплект представленных решений предложил не один ученик, но каждый из них нашел не меньше трех без использования какого-либо вида помощи с моей стороны.

При выборе рационального способа решения ученики сначала выбрали арифметический способ, мотивируя это тем, что рассуждения проще и решение по действиям выполнить легче, чем решить уравнения. Из всех предложенных арифметических решений в качестве рационального выбран первый. При этом на выбор влияли количество действий (четыре) и их трудность (наиболее легким ученики посчитали сложение в последнем действии).

Источник