- Эксперимент Базермана: как мы ежедневно теряем деньги

- Авторизуйтесь

- Эксперимент Базермана: как мы ежедневно теряем деньги

- Правила аукциона

- Никто не хочет отступать

- Боязнь потери

- Кругом сплошной феномен

- Чемодан без ручки

- Зачем он отгрызает себе яйца? 10 самых странных фактов о бобрах

- Бобра можно есть в пост

- Хвост бобра на вкус как ростбиф

- Бобр — не трудяга, а лентяй

- Раньше люди считали, что бобр отгрызает себе яйца, когда напуган

- 76 бобров были десантниками

- Самую большую бобровую плотину открыли со спутника

- Раньше бобры были гигантскими. Примерно с Майка Тайсона

- Веки бобров работают как очки, а хвост — как сигнализация

- Лапландцы употребляли бобровую струю вместе с табаком

- Новое ружье стоило 132 бобровых шкурки

Эксперимент Базермана: как мы ежедневно теряем деньги

Авторизуйтесь

Эксперимент Базермана: как мы ежедневно теряем деньги

Вы ещё не слышали, как профессор Гарвардской школы бизнеса «наживается» на своих студентах? Тогда вам, наверное, будет интересно узнать о том, как продать 20 долларов за гораздо большую сумму. Скажем, долларов за 200.

Профессор Макс Базерман придумал эксперимент, который демонстрирует необъяснимое иррациональное поведение будущих профессиональных бизнесменов и менеджеров в их родной стихии — управлении проектами. Кстати, в эту же ловушку попадают и топ-менеджеры крупных компаний, с которыми профессор проводит свои семинары.

Правила аукциона

У эксперимента простые правила:

- Профессор проводит аукцион, на котором продаёт банкноту в 20 долларов.

- Начальная стоимость банкноты — 1 доллар.

- Участники по классическим правилам любого аукциона называют свои ставки. Шаг ставок — 1 доллар. Ставки можно поднимать сколь угодно долго. Банкнота достанется тому, кто сделал самую большую, никем не перебитую ставку. Победитель выплачивает профессору сумму своей ставки.

- Важное условие: участник, который оказался вторым, — последним предлагал свою ставку перед итоговым победителем, — должен выплатить профессору сумму своей итоговой ставки.

20 долларов США / Wikimedia Commons

Никто не хочет отступать

Это 20 долларов. Их можно обменять на товары и услуги.

Гомер Симпсон

Кому же не захочется получить 20 долларов по сниженной цене? Студенты охотно начинают торговаться. Ставки растут, постепенно приближаясь к номиналу банкноты — к 20 долларам. В этот момент большинство участников чувствуют подвох и выходят из игры — перестают повышать свои ставки. Одно дело — купить банкноту по дешёвке, совсем другое — переплачивать за неё.

27–28 ноября, Онлайн, Беcплатно

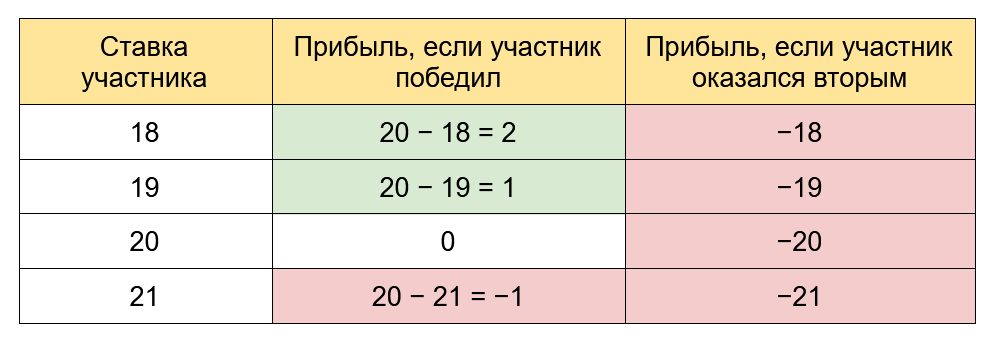

Самое интересное начинается, когда в игре остаётся два студента. После того, как сумма ставок превысит 20 долларов, оба участника в итоге останутся в минусе:

- победитель получит банкноту номиналом в 20 долларов по более высокой цене;

- занявший второе место вообще ничего не получит, да ещё и отдаст профессору сумму своей последней ставки.

Но победитель всё же потеряет меньше — ведь ему достанется компенсация 20 долларов. В такой ситуации оба участника стремятся минимизировать свои неизбежные потери — каждый хочет оказаться первым. Игра продолжается — никто не хочет быть вторым, ставки растут.

А что бы вы сделали, если бы были вторым со ставкой 18 долларов, а ставка вашего соперника равнялась бы 19 долларам? Что лучше — потерять 19 долларов или сделать ставку 20 долларов и выйти в ноль? А как после этого поведёт себя ваш соперник, который оказался вторым?

Хотя каждый из участников может в любой момент выйти из игры, эксперимент обычно завершается, когда у одного из участников заканчиваются деньги. В этом и состоит парадокс — вместо того, чтобы признать свои потери и выплатить небольшую сумму, участники продолжают раз за разом увеличивать ставки. Нередко профессор зарабатывает несколько сотен долларов за купюру номиналом в 20 долларов.

Боязнь потери

Давайте поразмышляем, зачем профессор Базерман проводит свой эксперимент.

Во-первых, хитрый профессор так зарабатывает деньги. Ведь второй участник по правилу 4 отдаёт ему сумму своей ставки. (На самом деле — нет. Все заработанные в эксперименте деньги профессор перечисляет на благотворительность).

Во-вторых, профессор хочет показать, как работает модель поведения под названием loss aversion — боязнь потери. Когда над нами нависает возможность потери, многие из нас начинают вести себя иррационально, продолжая повышать ставки, только бы не оказаться проигравшим.

Весь этот эксперимент — это сильно упрощённая модель ведения переговоров и управления проектами. Важное умение заключается в том, чтобы вовремя выйти из игры, смирившись со своими потерями. Это надо сделать до того, как расходы перерастут возможную выгоду. Но даже если этот момент уже наступил, надо уметь признать и списать уже неизбежные расходы, вместо того, чтобы бесконечно их увеличивать.

Всегда есть точка — те самые номинальные $20, — за которой прибыль уже не получит никто из участников процесса.

Занятия в Harvard Business School / Wikimedia Commons

Кругом сплошной феномен

Я хочу уволиться.

Начальник: Да на дворе кризис, кто тебя сейчас возьмёт?

У нас зато стабильно платят. Оставайся, не тупи.

Известный мем «Способ удержания бобра»

Вы, наверное, скажете: «Это всё про бизнес и менеджмент: поучительно, но непрактично». На самом же деле феномен Базермана — та самая боязнь потери — может проявиться почти во всех наших делах и проектах. И это не только про финансы, ведь впустую также можно потратить время, энергию и усилия.

Приведу несколько примеров.

1. Мы боимся поменять неподходящую работу

Например, некий программист Сеня давно работает на привычном месте и не хочет менять работу. При этом Сеня прекрасно знает, что ему крупно недоплачивают, что рыночная стоимость его опыта и знаний гораздо выше его текущего оклада. Но Сене сложно решиться на смену работы: ведь столько сил уже вложено в программу, столько времени ушло на оптимизацию её кода. Здесь всё родное: и баги, и костыли, и коллеги-разработчики, и даже начальство.

С каждым новым рабочим днём Сеня вкладывает в программу всё больше своего труда — повышает свои ставки. Потери Арсения исчисляются не только суммами, которые ему недоплачивают. На новом месте работы он уже давно мог бы получать новый опыт, изучать новые инструменты, расширять свои знания.

Но для смены работы Сеня должен признать все свои потери, вернуться немного назад и кое-что начать заново. А это, согласитесь, очень нелегко.

2. Мы продолжаем развивать устаревшие системы

Разработка и поддержка любой системы стоит денег. Переход на новую систему стоит огромных денег. Именно поэтому часто можно встретить компании, в которых продолжают использоваться морально и технически устаревшие решения.

Чем старше система, тем больше её legacy. Дорабатывать такую систему становится всё сложнее и, самое главное, дороже. С такой системой тяжело всем: программистам сложно её развивать, тестировщикам приходится затрачивать огромные усилия на регрессионное тестирование, пользователям неудобно работать с устаревшими интерфейсами.

Но для того, чтобы решиться на небольшую революцию по смене системы, требуется определённое мужество. Нужно признать потери, списать суммы, уже затраченные на поддержание старого решения в рабочем состоянии, и двигаться дальше.

Такие революции происходят редко. Чаще бывает так, что все всё понимают, но денег на новую систему никто не даёт.

3. Мы используем устаревшие технологии

Технологии — это все те инструменты, которые мы используем в своей работе: язык программирования, платформа, тулкит, даже операционная система. Технологии постоянно устаревают, им на смену приходят новые, более эффективные и удобные.

В самом начале всё складывается замечательно: мы узнаём новые возможности технологии, учимся использовать её для решения различных задач. Наш опыт растёт, мы получаем прибыль. На этом этапе 20 долларов всё ещё можно купить по меньшей цене.

Но рано или поздно наступает такой момент, когда стоимость использования технологии превышает прибыль от её применения. Появляются новые сложные задачи, повышаются требования к решениям, развиваются и меняются системы в окружающем ландшафте. Всё это приводит к тому, что использовать технологию становится всё сложнее и дороже.

К тому же мы начинаем упускать всё больше возможностей, которые не поддерживает устаревшая технология. Некоторые современные страницы можно открыть с помощью Netscape Navigator, но много ли пользы мы от этого получим?

Главное — не упустить момент, когда технологию ещё можно сменить с наименьшими потерями. Дальше будет всё сложнее.

Чемодан без ручки

Феномен loss aversion — это тот самый пресловутый чемодан без ручки, который «нести тяжело, а бросить жалко». В следующий раз, когда у вас возникнет ощущение, что на какой-то проект вы тратите слишком много средств, времени или усилий, вспомните профессора Базермана и его самоуверенных студентов. Возможно, ваши вложения уже давно превысили ожидаемую прибыль и вы покупаете 20 долларов за 200.

Источник

Зачем он отгрызает себе яйца? 10 самых странных фактов о бобрах

Хвост бобра на вкус как ростбиф, и его можно есть в пост. 76 бобров однажды стали десантниками и даже пережили полет на парашюте. Раньше считали, что бобр отгрызает себе яйца, почуяв опасность. А самую большую бобровую плотину открыли в 2007 году со спутника.

В честь Международного дня бобра (да, есть и такой) собрали для вас самые лучшие факты об этих несносных лентяях.

Бобра можно есть в пост

По крайней мере, если вы канадский католик. В 1760 году парижский коллеж врачей и факультет богословия официально провозгласил бобра рыбой. Благодаря этому решению франкоканадские поселенцы в Северной Америке имели полное право есть бобра в постные дни. В конце концов, у него чешуйчатый хвост, и он живет в воде — все по-честному. Кстати, канадские трапперы еще и приручали бобров, чтобы те ловили для них рыбу. Так что для них это были самые полезные твари в мире.

Хвост бобра на вкус как ростбиф

Знающие люди говорят, что хвост бобра, приготовленный надлежащим образом, на вкус похож на ростбиф, то есть запеченную говядину. Единственная проблема — он довольно хрящеватый, и при неумелом приготовлении его поедание может превратиться в мучение. К тому же, надо учитывать, что именно в хвосте бобр запасает жир и питательные вещества: зимой он в два раза толще, словно кусок поросенка, а летом — как весло.

Бобр — не трудяга, а лентяй

Бобр — прирожденный строитель, буквально. Для него строительство дамб — это не сознательный труд работяги, а почти что мания. Он работает, повинуясь инстинкту: если молодого бобра поместить в вольер, где нет текущей воды и даже деревьев, он все равно будет пытаться возвести дамбу. Еще он способен не особо напрягаясь повалить за час дерево диаметром 16 см. И при всем при этом бобр — довольно ленивая скотина. Зимой он, например, выходит из своей хатки не чаще, чем раз в две недели, предпочитая расслабляться и похрапывать.

Раньше люди считали, что бобр отгрызает себе яйца, когда напуган

По-латински бобр — caster, что по недоразумению созвучно «кастрату». К тому же, раньше многие ошибочно считали, что ценная «бобровая струя» (выделения его прианальных желез) добывается из его тестикул. Из-за этих сомнительных фактов сложилось поверье, согласно которому бобр якобы отгрызает себе яйца и гениталии, почуяв охотников. Вроде как: «Забирайте и оставьте меня в покое!». На эту утку попались даже великие мужи древности: средневековые монахи, составляющие бестиарии, повторяли ее вслед за Эзопом и Плинием старшим.

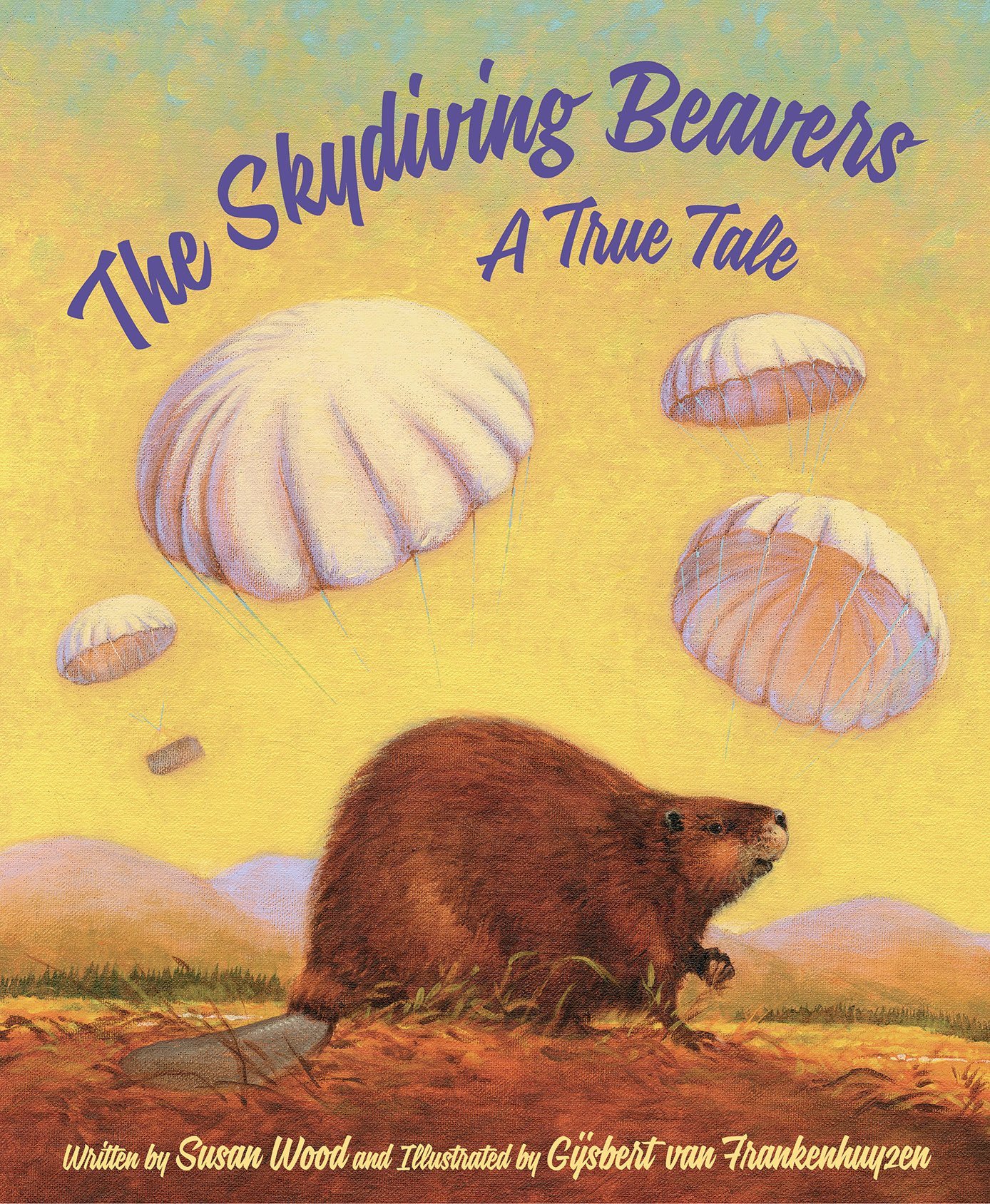

76 бобров были десантниками

Однажды бобры прыгали с парашютом! В 1948 году на западе штате Айдахо начались серьезные проблемы с этими животными. Вместо того, чтобы по старой доброй традиции перестрелять их, решили действовать гуманно и просто переселить подальше в глушь. Чиновник из местного рыбнадзора по имени Элмо Хитер предложил воспользоваться скопившимися после Второй мировой парашютами и десантировать бобров за пределами штата. Так и сделали: переловили всех неугодных (76 особей) и скинули их над новым местом проживания. Погиб только один из них, остальные дали жизнь популяции, которая существует до сих пор.

Самую большую бобровую плотину открыли со спутника

Самая большая бобровая плотина в мире построена в Канадской глуши. На севере провинции Альберта, если точнее. Она протянулась на 850 метров, и ее удалось обнаружить со спутника в 2007 году. Однако строить ее начали как минимум в 1970-х, так что это — результат усилий множества поколений бобров. В 2014 году плотину посетил исследователь и член Нью-йоркского клуба путешественников Роб Марк. Ему пришлось идти пять дней по тайге и болотам, и он едва не утонул в одном из них. Придя на место, Роб был слегка разочарован, так как плотина оказалась довольно низкой, заросшей и нефотогеничной, а бобры попрятались, завидев его. Но он в любом случае рад, что стал первым человеком, открывшим плотину и называет это «своей бобровой Одиссеей».

Раньше бобры были гигантскими. Примерно с Майка Тайсона

Нынешние бобры в своей лучшей форме достигают высоты 10-летнего ребенка (если встанут на задние лапы, конечно же). Но в древности они были намного больше. В Северной Америке времен Плейстоцена жили гигантские бобры Castoroides ohioensis, которые весили 125 килограммов и достигали длины 2.2 метра (с хвостом — все 2.7). Они были не только больше нынешних, но и значительно глупее. Их мозг был невелик относительно тела, а это значит, что им, скорее всего, были недоступны сложные модели поведения, характерные для современных бобров. Кастороидес вымер несколько тысяч лет назад, также как мамонты, мастодонты и лошади ледникового периода — из-за экологического кризиса. Но наверняка помогли и древние охотники: по крайней мере, у индейцев сохранились легенды о гигантских бобрах и войне с ними.

Веки бобров работают как очки, а хвост — как сигнализация

Бобры невероятно круто приспособлены к жизни строителя плотин. Намного лучше, чем может показаться на первый взгляд. У них есть прозрачные веки, которые работают как очки, и клапаны, которые закрывают ноздри и уши во время погружения.

Зубы бобра оранжевого цвета из-за высокого содержания железа, что делает их прочными. К тому же, их резцы неоднородны: задняя часть кромки прочнее передней, что дает эффект самозатачивающегося лезвия. Хвост бобра не только работает как весло и накопитель жира, но и служит своего рода подставкой-стульчиком, когда он стоит на берегу. Еще он может служить сиреной: бобр, который почуял опасность, бьет хвостом по воде, и этот звук предупреждает его корешей на сотни метров вокруг.

Лапландцы употребляли бобровую струю вместе с табаком

Сейчас бобровая струя, кастореум, кажется переоцененным ресурсом. Ну, да, она обладает мускусным запахом с ванильными нотами, и оттого использовалась в парфюмерии. Однако раньше считалось, что это — практически панацея от всех болезней. Бобровую струю прописывали от головных болей, лихорадки, эпилепсии и в качестве слабительного. Лапландцы вообще до недавнего времени употребляли кастореум вместе с нюхательным табаком. Кстати, бобровая струя используется в парфюмерии до сих пор. К счастью, синтетическая.

Новое ружье стоило 132 бобровых шкурки

Во времена активного освоения Северной Америки колонистами бобровые шкуры стали повсеместной колониальной валютой. Причем курс был достаточно устойчивым: на протяжении XVIII века новое ружье стоило в районе 132 шкурок.

Источник