Способы изображения рельефа местности на картах.

На картах рельеф местности может изображаться горизонталями, отметками высот, отмывкой и гипсометрическим способом.

Горизонталяминазываются замкнутые кривые линии, соединяющие на карте точки с одинаковой высотой относительно уровня моря.

За начало отсчета высот у нас в стране принят уровень Балтийского моря («нуль» Кронштадского футштока).

Горизонтали обозначаются соответственно высотам, причем основание цифр направлено в сторону понижения ската. Разность высот между двумя смежными горизонталями называют высотой сечениягоризонталей, которая зависит от масштаба карты и рельефа местности. Чем мельче масштаб карты, тем больше высота, сечения и наоборот.

В горных районах, во избежание затемнения карты, высоты сечения горизонталей больше, а в равнинной местности — меньше.

Высота сечения горизонталей указывается на нижнем обрезе карты. По взаимному расположению горизонталей можно судить о крутизне местности. Чем ближе одна горизонталь к другой, тем скат круче.

Расстояние между соседними горизонталями на карте называется заложением. Кроме высот горизонталей, на картах обозначаются высоты отдельных точек рельефа местности.

Отметки высотуказывают высоту над уровнем моря наиболее характерных точек местности. Высоты отдельных точек рельефа на картах подписывают цифрами черного цвета.

Отметки высот позволяют быстро находить наибольшие высоты рельефа по трассе полета и определять относительное превышение одних точек местности над другими.

Способ отмывкиприменяется для изображения рельефа в горных районах посредством оттенения неровностей местности.

Тени накладывают темно-серой краской на юго-восточных скатах, предполагая, что источник освещения находится в северо-западной части карты.

Чем местность выше и крутизна ската больше, тем окраска темнее и наоборот. При отмывке изображение рельефа на карте получается более отчетливым и наглядным, что позволяет быстро определять общий характер местности и взаимное расположение неровностей.

Гипсометрический способ изображение рельефа заключается в том, что изображаемый рельеф раскрашивается послойно красками различного тона от бледно-желтого до темно-коричневого.

Тон окраски зависит от высоты рельефа. Чем выше рельеф, тем темнее тон и наоборот. Установленная шкала тонов (гипсометрическая таблица) наносится на нижнем обрезе карты. При помощи этой шкалы и тона раскраски можно определить общую высоту рельефа в данном месте карты.

Каждый из рассмотренных способов изображения рельефа имеет определенные преимущества и недостатки. Поэтому на некоторых картах рельеф изображают путем сочетания основного и наиболее точного способа горизонталей со способом отмывки или с гипсометрическим способом.

Источник

ГИПСОМЕТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ

Гипсометрических способ иначе называют способом послойной окраски или окраски по ступеням высот. Суть его состоит в том, что промежутки между изогипсами закрашивают в тона одного или нескольких цветов, что придает изображению рельефа на карте наглядность, хорошую читаемость. Высотную зону, ограниченную изогипсами, в пределах которой окраска не изменяется ни по цвету, ни по интенсивности, называют ступенью высоты.

Изогипсы

Изогипсы – линии на карте, соединяющие точки с равными высотами земной поверхности над уровнем моря. Они представляют собой проекции на плоскость следов сечения рельефа уровенными поверхностями, проведенными через заданный интервал, который называется высотой сечения рельефа. Изогипсы – основной способ изображения рельефа на современных общегеографических, физических, гипсометрических картах. Одно из важных достоинств способа – его высокая метричность. В любом месте карты по изогипсам можно определить абсолютную и относительную высоты точек, форму и крутизну склонов, рассчитать морфометрические показатели вертикального и горизонтального расчленения. Благодаря изогипсам карты рельефа стали ценным источником информации при морфометрических определениях, статистических расчетах, математическом моделировании, в частности при создании цифровых моделей рельефа.

На мелкомасштабных физических и гипсометрических картах, охватывающих обширные территории, сечение рельефа может быть переменным для различных районов: низменностей, возвышенностей и высокогорий. Например, для суши могут быть приняты такие интервалы сечения рельефа: от 0 до 300 м через 50 м, от 300 до 600 м – через 100 м, от 600 до 750 м – через 150 м, далее до высоты 4500 м – через 250 м, до 6000 м – через 500 м и выше – через 1000 м.

При выборе шкал сечения всегда учитывают, что горизонталь 200 м служит границей низменностей и возвышенностей, горизонталь 1000 м (иногда 750 м) – границей средневысотных гор, а горизонталь 2000 м – рубежом высоких гор и нагорий.

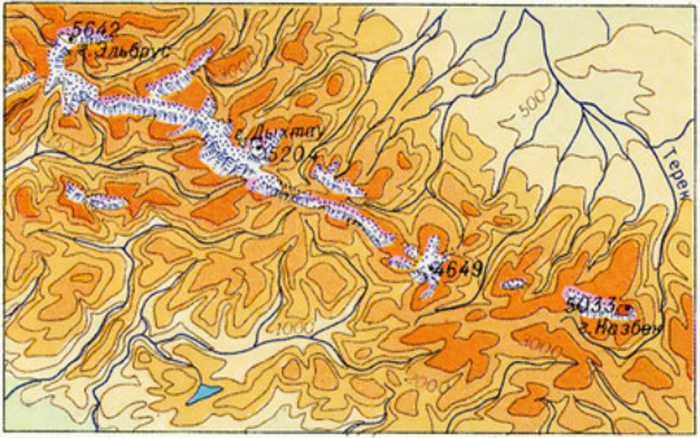

Рис. 9.7. Изображение высокогорного рельефа гипсометрическим способом

Горизонтали

Для топографических карт сечение рельефа принято постоянным. В этом случае изогипсу называют горизонталью. Гипсометрический способ изображения рельефа применяют на топографических картах масштабов 1:500 000 и 1:1 000 000. Послойная раскраска по ступеням высот наглядно отображает высотную характеристику горного рельефа и усиливает пластичный эффект его изображения. Выполняется она оранжевой краской различного тона по принципу – чем выше, тем темнее.

На крупномасштабных топографических картах (1:200 000 и крупнее) окраску по ступеням высот не производят.

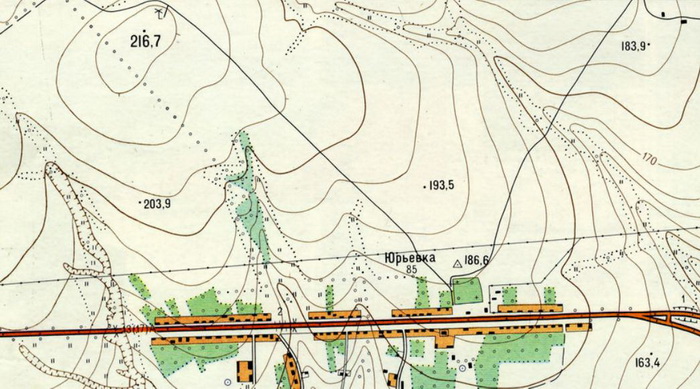

Рис. 9.8. Горизонтали на топографической карте масштаба 1 : 25 000

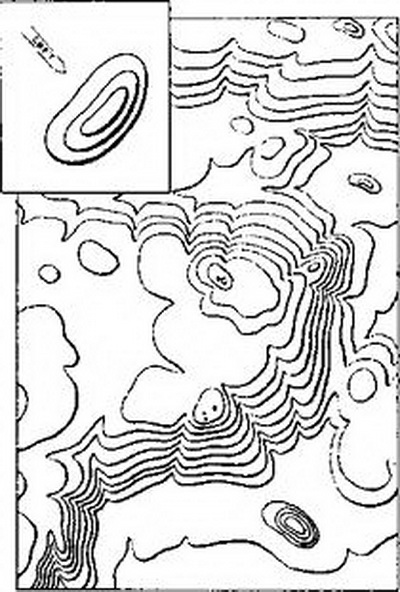

Изображение рельефа горизонталями обладает наибольшей метричностью, но проигрывает другим способам в отношении пластичности. Поэтому картографы всегда стремились усилить выразительность горизонталей, вводя дополнительное боковое «освещение». Один из приемов заключается в утолщении горизонталей на затененных склонах и утончении их на освещенных, что воспроизводит эффект распределения света и тени (рис. 9.9).

Рис 9.9. Освещенные (затененные) горизонтали.

Такие горизонтали с равным правом могут называться «освещенными» и «затененными». Одним из первых этот прием применил инженер-генерал русской армии Э.И. Тотлебен, руководивший инженерными работами при обороне Севастополя в 1854–1855 гг. Составленная им карта Севастопольской бухты в освещенных горизонталях – прекрасный образец картографического искусства.

Изобаты

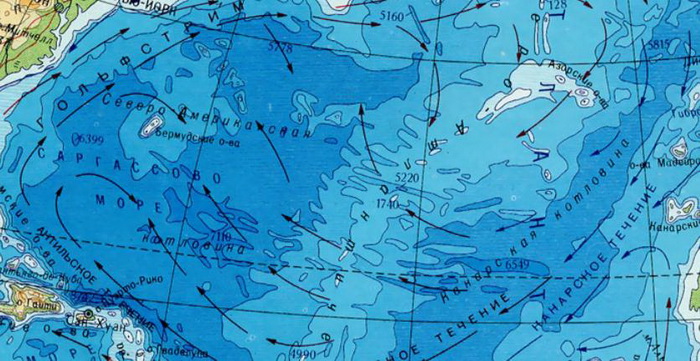

Для изображения рельефа морского дна используют изобаты – изолинии равных глубин. На мелкомасштабных гипсометрических картах они также имеют переменное сечение, например, на шельфе (до глубин 200 м) – 50 м, на континентальном склоне (до глубин 2500 м) – 100 и 250, а в пределах глубоководных равнин и впадин – 500, а потом 1000 м.

Рис 9.10. Изобаты на карте Атлантического океана

В настоящее время при создании генеральных батиметрических карт применяют способ освещенных изобат (способ Танака). Суть способа состоит в том, что на светло-голубом фоне освещенная часть изобат печатается белым цветом, а затененная – темно-синим.

Источник

Гипсометрический способ

Гипсометрических способ иначе называют способом послойной окраски или окраски по ступеням высот. Суть его состоит в том, что промежутки между горизонталями закрашивают в тона одного или нескольких цветов, что придает изображению рельефа на карте наглядность, хорошую читаемость. Выбор шкал (ступеней высот) и их количество зависит от масштаба карты, ее назначения и характера рельефа местности. Шкала не должна иметь больше 10-16 ступеней, так как большое количество ступеней затрудняет их различаемость. Ступени или интервалы между горизонталями выбирают по принципу равномерного нарастания высот. Решающим моментом при выборе интервалов является характер преобладающей части высот (см. раздел 6.4.). Горизонтали, применяемые в качестве границ различных тонов, называются основными. Кроме этого проводятся дополнительные и вспомогательные горизонтали для отображения отдельных особенностей рельефа.

При разработки шкалы расцветки ступеней (высотных слоев) предъявляются следующие требования: 1) тон и цвета соседних ступеней должны четко различаться между собой, но не быть контрастными; 2) расцветка ступеней должна быть гармоничной; 3) раскраска не должна затемнять остального содержания карты (цвета должны быть прозрачными и светлыми); 4) подбор цветов и их оттенков должен создавать впечатление пластичности, выпуклости; 5) цвета и их тона по высотам должны быть общими для серийных карт разных масштабов или карт атласа.

В настоящее время на большинстве общегеографических карт принята определенная окраска ступеней высот гипсометрической шкалы. Ступени рельефа морского дна и суши обычно соединяют в одну шкалу. Ступени шкалы, соответствующие участкам дна морей и океанов, окрашиваются в тона от светло-голубого до темно-синего цвета (чем глубже, тем темнее), участки суши до высоты 200 м (низменности) окрашивают в тона зеленого цвета (чем выше, тем светлее), участки суши выше 200 м окрашивают тонами от светло-желтого до оранжево-коричневого, красно-коричневого цветов (чем выше, тем темнее и теплее). Самые высокие ступени обычно окрашивают красно-коричневым или темно-коричневым цветом.

Существуют и другие гипсометрические шкалы – «осветленные кверху», строящиеся по принципу «чем выше, тем светлее». Рельеф высокогорных территорий на этих картах изображается светло-желтыми тонами, а вершины выглядит почти белыми, что придает рельефу большую пластичность, естественность. Этот принцип построения гипсометрической шкалы впервые был применен русским географом-картографом Ю. И. Симашко в 1858г. Этот способ используется для изображения высокогорных территорий (Памира, Тянь-Шаня, Гималаев и др.). При этой шкале сильно затемняются низменности, наиболее освоенная территория, где обычно содержится основная нагрузка (населенные пункты, дороги, реки и др.), причем шкала не дает отчетливого выделения горных систем и отдельных возвышенностей.

Источник

53. Гипсометрический способ изображения рельефа

Иначе называют способом послойной окраски или окраски по ступеням высот. Суть: промежутки между гори зонталями закрашивают в тона одного или нескольких цветов, что придает изображению рельефа на карте нагляд ность, хорошую читаемость. Выбор шкал (ступеней высот) и их коли чество зависит от масштаба карты, ее назначения и характера рельефа мест ности. Шкала не должна иметь боль ше 10-16 ступеней, чтобы не затруд нялась их различаемость. Горизон тали, применяемые в качестве границ различных тонов, называются основ ными. Кроме этого проводятся дополнительные и вспомогатель ные горизонтали для отображения отдельных особенностей рельефа.

При разработки шкалы расцветки ступеней предъявляются следующие требования: 1) тон и цвета соседних ступеней должны четко различаться между собой, но не быть контрастными; 2) расцветка ступеней должна быть гармоничной; 3) раскрас ка не должна затемнять остального со держания карты (цвета должны быть прозрачными и светлыми); 4) подбор цветов и их оттенков должен созда вать впечатление пластичности, вы пуклости; 5) цвета и их тона по высо там должны быть общими для серий ных карт разных масштабов, карт атласа.

Существуют и другие гипсомет рические шкалы – «осветленные квер ху», строящиеся по принципу «чем вы ше, тем светлее». Рельеф высоко горных территорий на этих картах изо бражается светло-желтыми тонами, а вершины выглядят почти белыми, что придает рельефу большую пластич ность, естественность. Этот принцип впервые был применен русским картографом Ю. И. Симашко в 1858г. При этой шкале сильно затемняются низменности, наиболее освоенная тер, где обычно содержится основная на грузка (населенные пункты, дороги, реки), причем шкала не дает отчетли вого выделения горных систем и отдельных возвышенностей.

54. Изображение на общегеографических картах гидрографии.

Гидрография — один из главных элементов основы карты. Гидрогра фическая сеть служит ориентиром при нанесении населенных пунктов, спец иальной нагрузки, границ и других эле ментов карты и поэтому часто вычер чивается в первую очередь.

Вычерчивание водных объектов начи нается с береговой линии морей, озер, водохранилищ, которые вычерчива ются тонкой линией. Далее вычерчи вается речная сеть, сначала главные реки, затем притоки 1 порядка, 2и т. д.

Реки вычерчивают, постепенно утол щая линии (0,1; 0,2; 0,3 мм и т. д.) от истока к устью. Чтобы показать утол щение русла рек, их разбивают на участ ки, причем в нижнем течении делают длиннее. Каждому отрезку, начиная от истока, соответствует принятая толщи на. Устья притоков должны быть показа ны тоньше, чем основная река.

Гидрографическая сеть вычерчивается обычно синей тушью, за исключением случаев, когда карта предназначена для последующего фотографирования (тогда ее вычерчивают черной или концентрированной зеленой тушью).

Надписи гидрографических объектов на карте выполняют тем же цветом пос ле нанесения на свободном месте всех основных ее элементов. Подписи рек располагают параллельно руслу. Нель зя подписывать реки «вверх ногами» относительно осевого меридиана или боковых рамок. Для надписей морей и океанов используются только заглав ные буквы, для всех других элементов гидрографии – строчные.

Крупные реки подписываются несколь ко раз, в зависимости от их длины на карте, размеров карты, объема специи альной нагрузки. Размер подписи постепенно увеличивается от истока к устью. На тематических картах поясн яяющая буква «р» не дается.

Озера и водохранилища подписы ваются или внутри акваторий враз рядку, или, при недостатке места, рядом с объектом параллельно парал лелям, а при отсутствии градусной сетки параллельно северной и южной рамкам. Подписи океанов, морей, зали вов, проливов даются вразрядку внут ри их акваторий.

Источник