Изображение полученное фотографическим способом

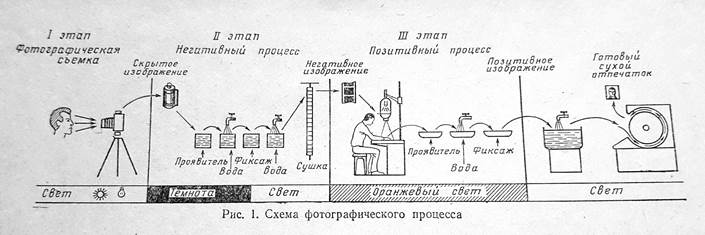

Способ получения фотографического-изображения содержит ряд последовательных операций, объединенных тремя этапами фотографического процесса.

2. Негативный процесс

3. Позитивный процесс.

Задача съемки — получить скрытое фотографическое изображение ка фотопленке. Скрытым оно называется потому, что выстраивается частицами металлического серебра, настолько мелкими, что их нельзя рассмотреть даже с помощью электронного микроскопа.

Как же получить хороший снимок? Прежде всего необходимо изучить каждое звено фотографического процесса.

Перед начинающим фотолюбителем встают вопросы освоения аппарата, фотографических материалов, их обработки, техники фотосъемки, а затем и композиционного творчества. Фотолюбителю прежде всего нужно знать свойство фотоматериалов, на которых и с помощью которых проявляется и фиксируется изображение. Необходимо также уметь выбрать направление съемки, высоту установки фотоаппарата, не забывая при этом об освещении.

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ ФОТОГРАФИИ

Фотография (фото — свет, графо — рисую, пишу — греч.) — рисование светом, светопись — была открыта не сразу и не одним человеком. В это изобретение вложен труд ученых многих поколений из разных стран мира.

Люди давно стремились найти способ получения изображений, которые не требовали бы долгого и утомительного труда художника. Некоторые предпосылки для этого существовали уже в отдаленном прошлом.

С незапамятных времен, например, было замечено, что луч солнца, проникая сквозь небольшое отверстие в темное помещение, оставляет на плоскости световой рисунок предметов внешнего мира. Предметы изображаются в точных пропорциях и цветах, но в уменьшенных, по сравнению с натурой, размерах и в перевернутом виде. Это свойство темной комнаты (или камеры-обскуры) было известно уже древнегреческому мыслителю Аристотелю, жившему в IV веке до нашей эры. Принцип работы камеры-обскуры описал в своих трудах выдающийся итальянский ученый и художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи.

Известно, что еще в XIII веке были изобретены очки. Очковое стекло перекочевало затем в зрительную трубу Галилео Галилея. В России великий ученый М. В. Ломоносов положил начало развитию светосильных зрительных труб и оптических приборов.

Пришло время, когда камерой-обскурой стали называть ящик с двояковыпуклой линзой в передней

стенке и полупрозрачной бумагой или матовым стеклом в задней стенке. Такой прибор надежно служил для механической зарисовки предметов внешнего мира. Перевернутое изображение достаточно было с помощью зеркала поставить прямо и обвести карандашом на листе бумаги.

В середине XVIII века в России, например, имела распространение камера-обскура, носившая название махина для снимания першпектив , сделанная в виде походной палатки. С ее помощью были документально запечатлены виды Петербурга, Петергофа, Кронштадта и других русских городов.

Это была фотография до фотографии . Труд рисовальщика был упрощен. Но люди думали над тем, чтобы полностью механизировать процесс рисования, научиться не только фокусировать световой рисунок в камере-обскуре, но и надежно закреплять его на плоскости химическим путем.

Однако если в оптике предпосылки для изобретения светописи сложились много веков назад, то в химии они стали возможными только в XVIII веке, когда химия как наука достигла достаточного развития.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ФОТОГРАФИИ

Мы, современники эпохи научно-технической революции, порой снисходительно относимся к темпам научных изысканий прошлого. А стоит проследить хотя бы за развитием ранней фотографии, чтобы убедиться, как быстро обогащалась она новыми, коренными усовершенствованиями.

Значительный вклад в достижение фототехники внесли такие ученые, как французы Ф. Физо, А. Клоде, венгр Й. Петцваль, русский А. Греков, американец С. Морзе и многие, многие другие.

Период дагерротипии просуществовал недолго. Изображение на серебряной пластинке стоило дорого, было зеркально обращенным, изготовлялось в одном экземпляре, рассматривать его из-за блеска было крайне затруднительно.

Источник

СХЕМА ФОТОГРАФИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Традиционный способ получения фотографического изображения – фотографический процесс содержит три этапа:

1. Фотографическая съемка, или экспонирование

2. Негативный процесс

3. Позитивный процесс

1. Фотографическа съемка — получение скрытого изображения на фотоматериале. Скрытым называется потому, что построено атомарными частицами металлического серебра (атомами металла-серебра) невидимыми никакими техническими способами. Перед получением скрытого изображения на поверхности пленки надо с помощью фотокамеры построить оптическое изображение объекта съемки, отвечающее как оптическим требованиям, так и художественно-эстетическим.

Первое действие: выбор точки съемки, масштаба и границ изображения в соответствии с художественным замыслом; фокусировка изображения, настройка на резкость – фокусировка изображения, обеспечение резкости главной сюжетной части объекта съемки с учетом ГРИП при помощи регулировки диаметра рабочего отверстия объектива — диафрагмы. Так как пленка закрыта затвором, оптическое изображение еще не попадает на пленку и не регистрируется ею.

Следующее действие – экспонирование – состоит в том, чтобы открыв затвор, направить оптическое изображение непосредственно на поверхность светочувствительного слоя на время, необходимое для данной пленки. Время действия оптического изображения на пленку (время открытия затвора) называется выдержкой. Так как величина выдержки зависит от условий освещенности и от светочувствительности материала, то выдержку определяют непосредственно перед экспонированием. Правильная настройка нужной экспозиции с учетом: чувствительности, диафрагмы и выдержки – самая ответственная операция и является причиной большинства неудач при съемке. Поэтому автоэкспозиция, как и автофокусировка — стала лучшим достижением фото прогресса (до прихода цифровой фотографии).

После установки нужных параметров в нужный момент нажимают на кнопку спуска затвора и автоматический затвор открывается – поток света через настроенный объектив падает на светочувствительный слой пленки, производя физико-химические реакции с галогенидами серебра в течение ограниченного выдержкой времени. Так образуется скрытое (латентное) изображение в фотоматериале.

После экспонирования необходимо полученное скрытое изображение сохранить от действия света до проявления, так как вторичная порция света накроет первое изображение, и изображение будет засвечено (и потеряно).

2. Негативный процесс – получение качественного негативного изображения (негатива).

Негативным изображение называют потому, что полученный образ по свету и теням обратен первообразу (объекту съемки): чем светлее объект (лицо, белая одежда, солнце), тем будет чернее –плотнее-непрозрачнее участок негатива, на котором изображен объект, и наоборот, чем темнее-чернее объект съемки (первообраз), тем светлее-прозрачнее изображается он на негативе.

Негативное фотоизображение – это такое изображение, в котором относительное распределение яркостей и цветов различных участков обратно яркостям и цветам объекта съемки.

Негатив – это изображение с тонопередачей обратной оригиналу.

Это происходит оттого, что светлые, яркие объекты отражают много света, который образует на пленке много частиц серебра, а они черные, непрозрачные. И наоборот, черные темные объекты почти не отражают свет, на пленку свет от них не попадает, так на негативе в этом месте почти не образуются частицы серебра, поэтому на негативе эти участки изображения будут прозрачными.

Полученное при экспонировании светом скрытое изображение проявляют в растворе проявителя. Материал со скрытым изображением погружается в раствор проявителя и выдерживают определенное время. При этом по мере проникновения проявляющего раствора в экспонированный фотослой до мельчайших частиц (атомов) серебра, образованных непосредственным действием света и составляющие скрытое изображение, эти атомы серебра оказывают каталитическое (усиливающее) химическое действие на соседние ионы галогенида серебра в микрокристалле и весь микрокристалл преобразуется в черное металлическое серебро. Сгустки, скопления микроточек металлического серебра — его зерна с разной концентрацией расположения внутри фотослоя (плотностью) и формируют видимое нами негативное изображение.

После обработки в растворе проявителя пленку споласкивают несколько минут в воде (стоп-растворе) для того, чтобы смыть остатки проявляющих веществ, остановить реакции проявления (почернения светочувствительных микрокристаллов) и при следующей операции фиксирования предотвратить взаимодействие проявителя с фиксажем.

Операция фиксирования необходима, так как, кроме изображения, построенного металлическим серебром, неэкспонированные участки пленки содержат еще незасвеченные кристаллы галогенида серебра, которые на свету в дальнейшем могут проявиться и тогда весь негатив почернеет. Поэтому оставшиеся неэкспонированные кристаллы галогенида серебра нужно растворить и удалить из фотослоя. Для этого используют раствор фиксажа, превращающий нерастворимые в воде соли галогенида серебра в растворимые водой соединения, которые должны быть удалены из фотопленки и пленка становится прозрачной в неэкспонированных участках. По истечению нескольких минут свет может быть включен без риска испортить изображение, так как галогенида серебра остается немного и нет проявителя. Процесс фиксирования продолжается до полного растворения галогенидов серебра.

Далее следует операция промывки. Во время которой вымываются из фотослоя все посторонние вещества. Получается чистое негативное изображение, содержащее прозрачную желатину и размещенные в ней зерна металлического серебра. Промытую негативную фотопленку нужно высушить, так как мокрый желатиновый слой механически непрочен и его легко повредить.

Негатив является промежуточным материалом фотографического процесса (классического, аналогового); окончательным результатом является позитив, или фотографический отпечаток, который получают при проведении следующего этапа – позитивного процесса.

Источник

Технология получения фотографического изображения

Эта научная работа заняла 1 место на городской научно-творческой конференции в 2006 году. Ребята рассказывают об истории возникновения фотографии.

В практической части работы рассказывают о старинных рецептах фотографии.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| tehnologiya_polucheniya_fotograficheskogo_izobrazheniya.doc | 83.5 КБ |

| istoriya_fotografii_popov.ppt | 2.77 МБ |

Предварительный просмотр:

Областная научно-творческая конференция учащихся

Технология получения фотографического изображения

Попов Денис, 9 класс

Руководитель: Щербатых Н.В.

учитель химии МОУ Гимназия №1

1.Теоретическая часть 4

1.1.История изобретения и развития фотографии 4

1.2. Современные представления о химической 6

Сущности стадий получения фотоизображения

1.3. Процесс проявления и проявляющие растворы 8

1.3.1. Неорганические проявляющие вещества 8

1.3.2. Органические проявляющие вещества 8

1.4. Процесс фиксирования 8

2.Экспериментальная часть 10

2.1. Соляная печать 10

2.2. Бессеребряная фотография 11

Список литературы 13

Стремление сохранить визуальную память об окружающем нас мире и дорогих сердцу людях всегда было свойственно человеку. Скульпторы ваяли монументы, живописцы создавали картины. Однако это все было недоступно для широких масс. Ситуация изменилась лишь с появлением и развитием фотографии. Сейчас вряд ли можно найти человека, не имеющего хотя бы нескольких фотографических изображений. В архивах и семейных альбомах (а теперь и на лазерных дисках) хранится память нескольких поколений людей.

Сегодня уже трудно представить, что фотографии когда-то не существовало – так мы сжились и свыклись с нею. Однако так было не всегда и нам захотелось перенестись почти на 200 лет назад, узнать, откуда родом фотография, кто ее изобрел, оказаться на месте первых фотографов.

В данной работе рассматривается история фотографии и химические реакции, лежащие в основе фотографического процесса. В практической части работы выполнены фотографические изображения старинными методами.

1. Теоретическая часть

- История изобретения и развития фотографии

Фотография (фото – свет, графо – рисую, пишу – греч.) – рисование светом, светопись – была открыта не сразу и не одним человеком. В это изобретение вложен труд многих учёных. Фотография стала возможна в тот самый день, когда открытие светочувствительности галоидных соединений серебра позволило зафиксировать и запечатлеть световые лучи, испускаемые по-разному освещенными объектами. Но еще задолго до фотографии было и кадрирование художником будущего сюжета полотна, и перспектива, изобретенная Альберти, и оптика камеры-обскуры, и труд еще многих и многих поколений людей разных стран мира. Люди давно стремились найти способ получения изображений, который не требовал бы долгого и утомительного труда художника. Некоторые предпосылки для этого существовали уже в отдалённые времена. Одним из наиболее важных вкладов в создание реальных условий для изобретения способа превращения оптического изображения в химический процесс в светочувствительном слое послужило открытие молодого русского химика–любителя, впоследствии известного государственного деятеля и дипломата Алексея Петровича Бестужева-Рюмина (1693-1766). В 1725 году, занимаясь составлением жидких лечебных смесей, он наблюдал в своей лаборатории весьма примечательное явление: растворы солей железа проявляли чувствительность к солнечному свету. Это было первое наблюдение, обратившее внимание ученых на неизученное еще интересное свойство солей некоторых металлов. Спустя два года немецкий химик Г. Шульце (1687-1744) заметил светочувствительность солей серебра и представил доказательства чувствительности к свету солей брома. Он же доказал, что смешанный с мелом нитрат серебра темнеет под воздействием именно света, а не воздуха или тепла. Шведский химик Карл Шееле пришел к тем же выводам в 1777 году, ставя опыты с хлоридом серебра. Для регистрации света он впервые использовал бумагу, на поверхность которой был нанесен хлорид серебра. Разложение хлорида серебра Шееле выразил схематическим уравнением:

2AgCl = 2Ag + Cl 2

Потемнение соли вызывается образующимся металлическим серебром. Таким образом, участки бумаги, на которые попадал свет, темнели, а незасвеченные оставались неизменными. Для истории фотографии важно и то, что Шееле впервые предложил способ закрепления изображения, получившегося на засвеченных участках. Для этого он использовал раствор аммиака, который растворял незасвеченный хлорид серебра в соответствии с уравнением:

AgCl + 2NH 3 = Ag(NH 3 ) 2 Cl

Поскольку хлорид серебра удалялся, то дальнейшее действие света на материал прекращалось. К сожалению, этот способ фиксации изображения был надолго оставлен без внимания. Лишь в 1839 году полученное с помощью света в камере-обскуре изображение было, наконец, закреплено на серебряной пластинке.

На несомненную связь фотохимического превращения в веществах с поглощением света впервые указал в 1818 г. русский учёный Х. И. Гротгус (1785–1822). Он установил влияние температуры на поглощение и излучение света, причём доказал, что понижение температуры увеличивает поглощение, а повышение температуры увеличивает излучение света. В своих сообщениях Гротгус чётко сформулировал мысль о том, что только те лучи могут химически действовать на вещество, которые этим веществом поглощаются. Это положение со временем, уже после открытия фотографии, стало первым, основным законом фотохимии. Независимо от Гротгуса ту же особенность установили в 1842 г. английский учёный Д. Гершель (1792–1871) и в 1843 г. американский профессор химии Д. Дрейпер (1811–1882). Поэтому историки науки основной закон фотохимии называют ныне законом Гротгуса – Гершеля – Дрейпера. Для понимания и удовлетворительного объяснения этого закона важную роль в дальнейшем сыграла теория Планка, согласно которой излучение света происходит прерывисто определёнными и неделимыми порциями энергии, называемыми квантами.

И все-таки годом рождения фотографии принято считать 1839 г., когда французский художник Луи Жак Дагер представил на рассмотрение парижской Академии наук изобретение, способное с помощью светового луча получать прочное изображение на серебряной пластинке в камере-обскуре. Это изобретение принадлежало талантливому французскому изобретателю Жозефу Нисефору Ньепсу, получившему в 1826 г первый световой рисунок. Впоследствии он проводил свои опыты совместно с Дагером. После смерти Ньепса Дагер продолжил поиски более совершенной конструкции фотоаппарата и способа обработки светочувствительного материала, подведя под опыты и теорию Ньепса практическую базу. Изобретение Ньепса и Дагера получило название дагерротипии.

Процесс изготовления дагерротипов был довольно сложен. «Световые рисунки» создавались на серебряных пластинках, предварительно обработанных и помещенных в камеру-обскуру. После воздействия световых лучей через объектив камеры пластинки подвергали дальнейшей обработке, в конечном результате получая изображение.

Дагерротипия как одно из направлений фотографии 19 века существовало около двух десятков лет наряду с калонтипией, почти одновременно изобретенной англичанином Фоксом Тальботом и заложившей основы современной фотографии.

Способ Тальбота был значительнее удобнее и практичнее. Он заключался в том, что изображение в камере-обскуре получалось не на пластинках серебра, а на бумаге, пропитанной светочувствительным раствором. Это были негативы, с которых печаталось позитивное изображение на светочувствительной бумаге.

Свой вклад в развитие фотографии уже в первые годы ее существования внесли и русские изобретатели. Так, уже в 1840 году А.Ф. Грековым был усовершенствован способ Дагера. Греков получил прочное изображение не на дорогостоящей серебряной пластинке, а на более доступных материалах – меди и латуни, а также нашел способ воспроизведения дагерротипов на бумаге, впервые в мире использовав дагерротипию в полиграфии. Ему же принадлежал и первый «художественный кабинет» в Москве, где Греков занимался портретом в «светописи».

Успешно занимался дагерротипией в России и другой талантливый фотограф С.Л.Левицкий, начавший свою деятельность со съемки пейзажей. В дальнейшем Левицкий стал портретистом и оставил последующим поколениям уникальные кадры, запечатлевшие Н.В. Гоголя, А.А. Иванова и других художников русской колонии в Риме.

Шли годы. Фотография получила распространение во всем мире. Определились жанры, совершенствовались технические средства, применяемые в соответствии с творческими задачами, появились направления в фотографии.

1.2. Современные представления о химической сущности стадий получения фотоизображения

Первой стадией фотографического процесса является экспонирование фотоматериала светом и появление скрытого изображения. Механизм образования последнего учеными не выяснен окончательно. Существуют различные теории и взгляды. Однако у специалистов нет сомнения, что оно создается атомами металлического серебра, которые так или иначе образуются вследствие фотохимической реакции, например

Обратному протеканию реакции, т.е. окислению атомов серебра атомами брома, в фотоэмульсии препятствует желатин. Многие ученые считают, что первой стадией фотолиза является отрыв электрона от галогенидного иона с образованием атома галогена. Электрон перемещается по микрокристаллу и попадает в потенциальную энергетическую яму. Наличие в яме одного или нескольких электронов придает ей отрицательный заряд. В соответствии с законом Кулона эти электроны притягивают к себе положительно заряженные ионы серебра и восстанавливают их. В результате вокруг ямы образуются группы атомов серебра в соответствии с уравнением nAg + + ne = nAg

Устойчивую группу атомов серебра, образующуюся под действием света, в микрокристалле галогенида серебра называют центром скрытого изображения. Скрытое изображение невидимо не только невооруженным глазом, но и на оптическом микроскопе.

Сущность второй стадии — проявления (визуализации) скрытого изображения -сводится к химическому восстановлению галогенидов серебра на освещенных участках фотоматериала. Специфика этого процесса состоит в том, что восстановитель должен действовать на облученные светом микрокристаллы намного быстрее, чем на необлученные. Значительно большая скорость восстановления облученных кристаллов связана с тем, что образовавшиеся частицы металлического серебра оказывают каталитическое действие на реакцию химического восстановления. В результате проявления происходит усиление скрытого изображения в 10 5 -10 11 раз.

Фотографический проявитель – многокомпонентная смесь. Она содержит химический восстановитель; вещество, создающее щелочную реакцию раствора (Na 2 CO 3 ,K 2 CO 3 , Na 4 B 4 O 7 , NaOH); вещество, предохраняющее восстановитель от быстрого окисления кислородом воздуха (обычноNa 2 SO 3 ); вещество, устраняющее вуаль. Проявитель растворяют в воде. Среди химических восстановителей в проявителе чаще всего используют гидрохинон.

После проявления изображения следует третья стадия : его закрепление (фиксирование). Для этого необходимо удалить с фотоматериала незасвеченные и потому невосстановленные проявителем кристаллы галогенида серебра. Цель достигается путем перевода малорастворимой в воде соли серебра в хорошо растворимую. Наиболее распространенным средством закрепления изображения является тиосульфат натрия Na 2 S 2 O 3 . Его старое название – гипосульфит. Данная соль переводит галогенид серебра в растворимое комплексное соединениеNa 3 Ag(S 2 O 3 ) 2 .

AgBr + 2 Na 2 S 2 O 3 =Na 3 Ag(S 2 O 3 ) 2 + NaBr

После обработки фиксажным раствором фотоматериала его необходимо тщательно промыть водой. Операция фиксирования изображения требует некоторого времени. Если ее прервать или использовать истощенный фиксирующий раствор, то образуется не комплексное соединение, а малорастворимая соль NaAgS 2 O 3 .Она не удаляется полностью с фотоматериала и со временем разлагается 2NaAgS 2 O 3 + 2H 2 O = Ag 2 S + H 2 S + 2NaHSO 4

Сульфид серебра в зависимости от величины кристаллов окрашен в коричневый цвет или черный цвет и потому на фотоматериалах появляются бурые или желтые пятна. Если операция закрепления проведена правильно, то изображение будет устойчиво и фотоматериал может быть высушен.

В результате трех изложенных стадий фотопроцесса на фотопленке появляется негативное изображение. Для создания позитивного изображения необходимо повторить процесс, освещая фотобумагу через пленку, на которой имеется негативное изображение.

1.3. Процесс проявления и проявляющие растворы

Проявление — избирательный процесс восстановления экспонированных микрокристаллов галогенида серебра в эмульсионном слое фотоматериала, способствующий превращению скрытого изображения в видимое. Специальные растворы, применяемые для этих целей, называются проявителями. Они представляют собой сложную многокомпонентную систему, состоящую из одного проявляющего вещества или нескольких, щелочи, антиоксиданта, антивуалента и других веществ.

1.3.1. Неорганические проявляющие вещества

Из неорганических проявляющих веществ практический интерес представляют соединения двухвалентного железа, которые применялись еще на раннем этапе развития фотографии. В последние годы особый интерес вызывают у специалистов ванадиевые проявляющие растворы. Кроме этого используют гидразин (N 2 H 4 ), гидроксиламин(NH 2 OH), дитионат натрия (Na 2 S 2 O 4 )

1.3.2. Органические проявляющие вещества

В настоящее время почти все основные проявляющие вещества – органические производные ароматических углеводородов (бензола). Органические проявляющие вещества можно разделить на три типа:

1) многоатомные фенолы: гидрохинон, пирокатехин, пирогаллол

2) аминофенолы: парааминофенол, метол, глицин, амидол

3) ароматические диамины

1.4. Процесс фиксирования

После завершения процесса проявления фотоматериала следует промежуточная промывка водой или кислая стоп-ванна, содержащая слабую кислоту. Во время этих операций происходит прерывание процесса проявления за счет удаления из фотографического слоя избытка компонентов проявляющего раствора. Далее следует процесс, называемый фиксированием, задачей которого является перевод непроявленных труднорастворимых соединений галогенидов серебра в неэкспонированных участках эмульсионного слоя в водорастворимые соединения, которые затем легко и полностью удаляются из слоя, что обеспечивает стабильность и длительный срок хранения изображения на фотоматериале.

Для перевода практически нерастворимых в воде галогенидов серебра широкое распространение получил тиосульфат натрия, который образует с серебром легкорастворимые в воде стабильные комплексные соединения, не оказывая при этом вредного воздействия на восстановленное серебро и желатин фотослоя. Существуют и другие соединения, способные образовывать с галогенидами серебра комплексные соединения, которые находят ограниченное применение в фотографии в связи с тем, что они ядовиты и дороже, чем тиосульфат натрия, и, кроме того, существенно размягчают желатин эмульсионного слоя. Применяют такие соединения в основном при быстрой обработке высокозадубленных специальных материалов для стабилизации изображения – перевода неэкспонированного и непроявленного галогенида серебра в прозрачные и светостойкие комплексные соединения. После процесса стабилизации, как правило, исключается окончательная водная промывка фотоматериала, при этом срок хранения фотографического изображения значительно сокращается.

2. Экспериментальная часть

В практической части нашей работы мы попытались воспроизвести несколько старинных способов получения фотоизображения (соляная печать, бессеребрянная фотография).

2.1. Соляная печать

В 100 г теплой воды (около 40°С) размешали 2 г желатина. Через 20 минут разбухший желатин размешали до полного растворения и добавили 6 г хлорида аммония и 6 г нитрата натрия (оба этих вещества можно приобрести в любом химическом магазине), размешанных в 180 граммах воды. Солевой раствор для покрытия бумаги готов. Он пригоден в течение нескольких недель — пока не разложится содержащийся в нем желатин.

В качестве основы для нанесения раствора мы использовали плотную акварельную бумагу. Листы бумаги погружали на 30 секунд в ванночку с раствором солей. Необходимо следить за тем, чтобы на поверхности бумаги не остались воздушные пузырьки, поскольку впоследствии это приведет к неоднородности покрытия поверхности. Затем бумагу тщательно просушили, избегая прикосновений к поверхности.

Сенсибилизацию бумаги провели раствором нитрата серебра, приготовленным следующим образом: в 30 мл дистиллированной воды, нагретой до температуры 38°С, растворили 4 г нитрата серебра. Раствор нитрата серебра требует предельно аккуратного отношения. Работать следует непременно в резиновых перчатках. В противном случае на руках останутся несмываемые в течение нескольких дней темно-коричневые пятна. Раствор нанесли кистью на приготовленную бумагу при свете лампы накаливания. Поскольку раствор прозрачен, то покрывать поверхность бумаги следует внимательно, не оставляя пустых мест. Для надежности мы нанесли два слоя раствора.

После просушивания — а очень важно, чтобы бумага была полностью сухая, — можно приступать к экспонированию. Печать проводилась контактным способом. Негатив уложили на бумагу и накрыли стеклом (еще лучше было бы использовать специальную рамку для контактной печати). Экспонирование на солнечном свету обычно продолжается от 3 до 10 минут в зависимости от интенсивности освещения и плотности негатива (в нашем случае время составило 8 минут). Очень быстро засвеченная бумага приобретала светло-коричневый цвет, но процесс еще продолжался. Время от времени мы проверяли степень засветки бумаги, перенося рамку в темное место и приподнимая негатив.

После появления на бумаге изображения требуемой плотности бумагу тщательно промыли проточной водой в течение нескольких минут, пока стекающая вода не стала абсолютно прозрачной. Следует отметить, что отпечаток несколько посветлел в процессе промывки и закрепления.

Затем проэкспонированную бумагу фиксировали в течение 10 минут в растворе тиосульфата натрия (можно попробовать использовать и обычный закрепитель для черно-белой фотобумаги). Данный раствор приготавливается следующим образом: в 500 мл воды, нагретой до температуры 32°С, добавляется 50 г тиосульфата натрия, и далее все охлаждается до температуры 20°С. После закрепления отпечатки в течение 10 минут промывали в холодной проточной воде.

Для повышения стойкости отпечатка к внешним условиям или, как сейчас говорят, для улучшения архивных качеств, а также для придания более теплого оттенка его можно тонировать раствором хлорида золота и тетрабората натрия. При этом менее стойкие молекулы серебра замещаются более стойкими молекулами золота.

2.2. Бессеребрянная фотография

Серебро — драгоценный металл, нужный не только для фотографии. И поэтому исследователи искали такие светочувствительные вещества и системы, которые не содержали бы серебра. На этом пути есть удачные находки, но и полноценного заменителя пока не найдено. Мы испробовали различные рецепты бессеребрянной фотографии, но наиболее удачными на наш взгляд явились следующие:

1) Кружок фильтровальной бумаги опустили в раствор, содержащий по 20 мл 5% растворов красной кровяной соли, хлорида железа (III) и щавелевой кислоты. Пропитанную бумагу извлекли из раствора и высушили в темноте. Затем положили кальку с рисунком и засветили солнечным светом. Освещенные места станут темно-синими. Проявления не нужно, а для закрепления промыли бумагу водой.

2) В одном стакане растворили в 100 мл воды по 0,4 г хлорида железа (III) и щавелевой кислоты, в другом – 1,4 г хлорида меди в таком же количестве воды. Смешали 10 мл первого и 0,6 мл второго и высушили в темноте. Заготовили проявитель: 3,5 г медного купороса, 17 г сегнетовой соли, 5 г едкого натра на 100 мл воды и смешали с 25 мл 40% раствора формальдегида. Засветили бумагу на солнечном свете через кальку с рисунком. Изображение проявится после 15-минутной выдержки в проявителе и промывке в большом количестве воды.

Современная фотография находит все большее применение в науке, технике и повседневной жизни. На начальных этапах невозможно было предугадать, сколь широки будут возможности использования фотографического метода. Благодаря фотографии человечество получает изображения элементарных частиц, составляющих атом, и изображения земного шара, Луны и других планет; изображения живой клетки и кристаллических решеток минералов, изучает процессы, протекающие за одну миллионную долю секунды, и процессы, длящиеся десятилетия. Несмотря на то, что цифровая фотография вытесняет аналоговую, мы думаем, что старая фотография не умрет. Рецепты старых фотомастеров будут жить в веках. И наша работа тому свидетельство.

1. Ольгин О. Опыты без взрывов-М.:Химия,1995

2. Бажак К. История фотографии. Возникновение изображения. М.:ООО «Издательство АСТ»:,2003

3. Химия и жизнь №5 1991 Гравюра без резца

4. С.Морозов Творческая фотография

5. В.Р.Ильченко Перекрестки физики, химии и биологии. М.: Просвещение-1986

6. А.В. Редько Основы черно-белых и цветных фотопроцессов. М.: «Искусство», 1990

Технология получения фотографического изображения

Гуревич Роман, Попов Денис,

9 класс МОУ Гимназия №1

Стремление сохранить визуальную память об окружающем нас мире и дорогих сердцу людях всегда было свойственно человеку. Скульпторы ваяли монументы, живописцы создавали картины. Однако это все было недоступно для широких масс. Ситуация изменилась лишь с появлением и развитием фотографии. Сейчас вряд ли можно найти человека, не имеющего хотя бы нескольких фотографических изображений. В архивах и семейных альбомах (а теперь и на лазерных дисках) хранится память нескольких поколений людей.

В данной работе рассматривается история развития фотографии и химические реакции, лежащие в основе фотографического процесса. В практической части работы получены фотографические изображения методами, использовавшимися в XIX веке.

Объект исследования: химические процессы, лежавшие в основе фотографического процесса XIX века.

Методы исследования : лабораторные способы получения фотографического изображения по старинным технологиям.

Результаты работы: отработана технология получения фотографического изображения методом соляной печати, изготовлена бессеребряная фотография.

Предварительный просмотр:

Подписи к слайдам:

Технология получения фотографического изображения старинными методами Попов Денис 9 «Б» Гуревич Роман 9 «Б» МОУ Гимназия №1

Вехи фотографии Фотография (фото-свет, графо — рисую, пишу — греч.) — рисование светом. 1725г — А.П.Бесстужев-Рюмин наблюдал чувствительность солей железа к солнечному свету 1727г – Г.Шульце заметил светочувствительность солей серебра и представил доказательство чувствительности к свету солей брома. 1777 г –К.Шееле впервые предложил способ закрепления изображения получившегося на засвеченных участках бумаги, покрытой хлоридом серебра. 1835г -французский изобретатель Ж.Н.Ньепс открывает уникальное свойство паров ртути проявлять скрытое изображение на экспонированной йодированной несеребряной пластины. 1837- Ньепсу удается зафиксировать невидимое изображение .

Вехи фотографии 1839- год рождения фотографии, когда французский художник Л.Ж.Дагер представил на рассмотрение парижской Академии наук изобретение, способное с помощью светового луча получать прочное изображение на серебряной пластинке в камере-обскуре. 1851г.- английский скульптор Ф.С.Арчир предположил мокрый коллодионный процесс. 1873г. – Г.Фогель изготовил охроматические пластинки. 1883г. –американский фотолюбитель Г.В.Гудвин подал заявку на изобретение «Фотографическая пленка и процесс ее производства». 1900-х гг Ричард Меддокс предложил съемку на сухих броможелатиновых пластинках. 1904г.- появились первые пластинки для цветных фотографий, выпущенные фирмой «Люмьер».

Основные стадии фотографии Первой стадией является экспонирование фотоматериала светом и появление скрытого изображения Вторая стадия – это проявление скрытого изображения Третья стадия – это закрепление изображения

Рецепты старинной фотографии Бессеребряная фотография 1) Кружок фильтровальной бумаги опустили в раствор, содержащий по 20 мл 5% растворов красной кровяной соли, хлорида железа ( III ) и щавелевой кислоты. Пропитанную бумагу извлекли из раствора и высушили в темноте. Затем положили кальку с рисунком и засветили солнечным светом. Освещенные места станут темно-синими. Проявления не нужно, а для закрепления промыли бумагу водой .

Рецепты старинной фотографии Соляная печать В 100 г теплой воды размешали 2 г желатина. Через 20 минут разбухший желатин размешали до полного растворения и добавили 6 г хлорида аммония и 6 г нитрата натрия,,размешанных в 180 граммах воды. . Листы бумаги погружали на 30 секунд в ванночку с раствором солей. Затем бумагу тщательно просушили. Сенсибилизацию бумаги провели раствором нитрата серебра, приготовленным следующим образом: в 30 мл дистиллированной воды, нагретой до температуры 38°С, растворили 4 г нитрата серебра .

Рецепты старинной фотографии Соляная печать Печать проводилась контактным способом. Негатив уложили на бумагу и накрыли стеклом. Экспонирование на солнечном свету обычно продолжается от 3 до 10 минут. После появления на бумаге изображения требуемой плотности бумагу тщательно промыли проточной водой Затем проэкспонированную бумагу фиксировали в течение 10 минут в растворе тиосульфата натрия).

Заключение Современная фотография находит все большее применение в науке, технике и повседневной жизни. На начальных этапах невозможно было предугадать, сколь широки будут возможности использования фотографического метода. Благодаря фотографии человечество получает изображения элементарных частиц, составляющих атом, и изображения земного шара, Луны и других планет; изображения живой клетки и кристаллических решеток минералов, изучает процессы, протекающие за одну миллионную долю секунды, и процессы, длящиеся десятилетия. Несмотря на то, что цифровая фотография вытесняет аналоговую, мы думаем, что старая фотография не умрет. Рецепты старых фотомастеров будут жить в веках. И наша работа тому свидетельство. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Источник