- Способы и методы измерения шероховатости поверхности.

- Вообще, принято выделять три вида шероховатости объекта:

- Оценка шероховатости может производиться двумя способами:

- Наиболее точным, на момент написания статьи, является поэлементный способ, который может быть осуществлен различными методами определения шероховатости:

- Измерение шероховатости поверхности бесконтактным способом

Способы и методы измерения шероховатости поверхности.

Любая, обработанная даже тщательнейшим образом поверхность детали, не может быть полностью идеально ровной. Значение гладкости и ровности поверхности детали в любом случае будет отличаться от заданного чертежом значения, т.е. от номинального значения. При этом, отклонение может быть либо макрогеометрическим, либо микрогеометрическим. Макро геометрические отклонения могут быть охарактеризованы волнистостью детали и несоответствием форме. Микрогеометрические отклонения, в свою очередь, определяются не чем иным, кроме шероховатости поверхности.

Шерховатость — это совокупность микронеровностей появляющихся на поверхностях готовых изделий или деталей. При этом, шаг неровности, принимаемый в качестве шероховатости, должен быть очень мал, относительно базовой длины всей поверхности.

Вообще, принято выделять три вида шероховатости объекта:

— Исходная шероховатость — возникающая в результате технологической обработки изделия различными абразивами.

— Эксплуатационная шероховатость — это приобретаемая в процессе эксплуатации шероховатость в результате износа и рабочего трения.

— Равновесная шероховатость — это вид эксплуатационной шероховатости, который можно воспроизвести в стационарных условиях трения.

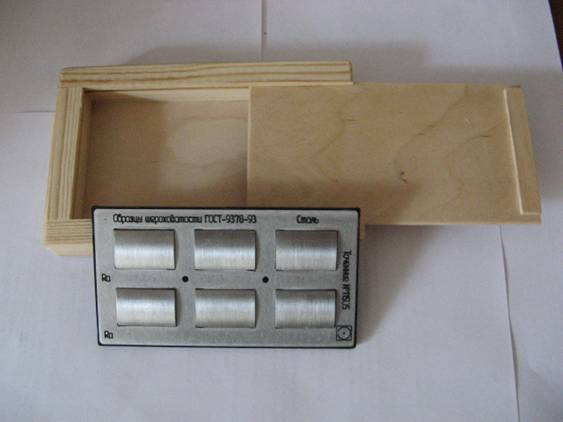

Параметры шероховатости определены в ГОСТ 2789-73 «Шероховатость поверхности. Параметры, характеристики и обозначения». Согласно этому документу, выделяют такие показатели шероховатости, как:

- Ra — это среднее арифметическое значение отклонения профиля.

- Rz — это высота неровностей профиля, снятая в 10 точках.

- S — это средний шаг местных выступов профиля;

- Sm — это среднее арифметическое значение шага неровности;

- Rmax — это максимальная высота профиля;

- tp — это относительная длина профиля (опорная), р — это уровень сечения профиля.

При задании шероховатости, как правило, используется параметр ср. арифм-го. отклонения профиля (Ra).

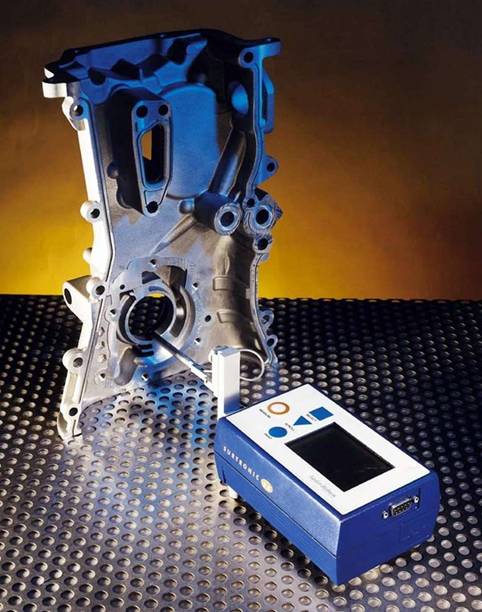

Стоит отметить, что именно шероховатость, оказывает наиболее сильное влияние на эксплуатационные характеристики двигателей машин, а также деталей и узлов различного оборудования. Возможно, именно поэтому, точное определение значения шероховатости — одна из самых важных задач метрологии.

Оценка шероховатости может производиться двумя способами:

Наиболее точным, на момент написания статьи, является поэлементный способ, который может быть осуществлен различными методами определения шероховатости:

1) Щуповой метод измерения шероховатости поверхности — это контактный метод, измерения при котором производятся при помощи профилометра. Профилометр представляет собой чувствительный датчик, оборудованный тонкой, остро заточенной алмазной иглой, с так называемой, ощупывающей головкой.

Алмазная игла прижимается и перемещается параллельно исследуемой поверхности. В местах возникновения микронеровностей (выступов и впадин), возникают механические колебания измерительной головки иглы. Эти колебания передаются в датчик, преобразующий механическую энергию колебания в электрический сигнал, который усиливается преобразователем и измеряется. Записанные параметры этого сигнала в точности повторяют неровности на шероховатой поверхности детали.

Профилометры, по признаку типа преобразователя сигналов, разделяют на пьезоэлектрические, электронные, индукционные и индуктивные. Наиболее распространены приборы, использующие индуктивные преобразователи.

В качестве примера профилометра можно привести приборы моделей «СЕЙТРОНИК-ПШ8» (модели СЕЙТРОНИК-ПШ8-1, СЕЙТРОНИК-ПШ8-2, СЕЙТРОНИК-ПШ8-3 и СЕЙТРОНИК-ПШ8-4) а также старый-добрый «профилометр модели 130».

Помимо профилометров существуют также профилографы, которые позволяют не просто измерить, но и записать параметры шероховатого профиля в заранее выбранном масштабе.

Исследование поверхностней щуповым методом производится в несколько этапов: так, сначала профиль исследуемого объекта «ощупывается» несколько раз, а только затем, на основании серии измерений вычисляется усредненное значение параметра, характеризующегося как количественное выражение неровности относительно длины участка.

Профилограф — профилометр СЕЙТРОНИК-ПШ8-1

2) Оптический метод — это бесконтактный метод измерения шероховатости, который состоит из целой группы методов. Самые распространенные из них — это:

— метод светового свечения и теневой метод,

Итак, растровый метод предполагает следующую последовательность действий: на исследуемую поверхность кладется стеклянная пластинка, с нанесенной на неё растровой сеткой (т.е. системой равноудаленных параллельных линий), с маленьким шагом. Затем, на пластинку подаются световые лучи под наклоном. При падении световых лучей под наклоном в местах микроскопических неровностей, штрихи отраженной растровой сетки накладываются на штрихи реально нарисованной сетки, в результате чего возникают муаровые полосы, которые и свидетельствуют о наличии выступов или впадин на поверхности изучаемого объекта. При помощи растрового микроскопа и определяют параметры неровности. Точную методику определения параметров можно посмотреть в соответствующем ГОСТе. Отметим, что растровый метод применим для обследования поверхностей, следы неровностей на которых имеют преимущественно одинаковое направление (например, царапины в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания).

Метод светового и теневого свечения — это наиболее часто применяемые методы измерения параметров неровностей. Метод светового свечения сводится к тому, что: световой поток от источника света, проходя сквозь узкую щель, превращается в тонкий, узкий пучок. Затем, при помощи объектива, он направляется на исследуемую поверхность под определенным углом. Отражаясь, луч опять проходит через объектив и формирует изображение щели в окуляре. При этом, абсолютно ровная поверхность будет иметь идеально прямой световой пучок (линия), а шероховатая поверхность — искривленный.

Теневой метод — это усовершенствованный и продолженный метод светового свечения. Состоит он в том, что: недалеко от изучаемой поверхности приспосабливается линейка со скошенным ребром. Пучок света преодолевает тоже самое расстояние, однако, будто ножом, срезается ребром линейки. При этом, на измеряемой поверхности можно наблюдать тень, верхняя часть которой в точности повторяет изучаемый профиль. При помощи микроскопа, такое изображение рассматривают, анализируют и делают выводы о параметрах и характере шероховатости.

Микроинтерференционный метод — реализуется при помощи специального измерительного прибора, который состоит из измерительного микроскопа и интерферометра. Используя интерферометр, получают интерференционную картину поверхности исследуемого объекта с искривлениями полос в местах неровностей. Параметры шероховатости измеряют, затем, при помощи микроскопа.

Также, следует выделить отдельно метод слепков, который применяется для оценки шероховатости различных труднодоступных поверхностей, а также поверхностей, обладающих сложным строением. Метод слепков, представляет собой снятие негативных копий поверхности при помощи воска, парафина или гипса, а также последующее их изучение щуповым или оптическим методом. Таким образом, метод слепков — это не самостоятельный метод, а лишь метод связанный с подготовкой к измерению. Он применим только совместно с одним из способов измерения шероховатости.

Источник

Измерение шероховатости поверхности бесконтактным способом

Способ бесконтактного измерения параметров шероховатости поверхности объектов относится к области информационно-измерительной техники и может быть использован для дистанционного измерения высоты шероховатости металлических и диэлектрических материалов.

Известен способ определения качества поверхности [Способ определения качества поверхности. Патент 2217697, Россия, МКИ G01B 11/30.- заявл. 8.07.2002 г., опубл. 27.11.2003 г.], основанный на формировании монохроматического зондирующего светового пучка, подаче сформированного пучка на поверхность объекта для получения зеркальной и диффузной компонент отраженного от поверхности объекта светового излучения, преобразовании отраженных от поверхности объекта зеркальной и диффузной компонент светового излучения в фототоки путем их подачи для последующей обработки на устройство преобразования светового излучения в фототок. Перед подачей на поверхность объекта зондирующего светового пучка из последнего выделяют часть излучения для формирования опорного светового пучка, «вырезают» парные импульсы равной длительности из опорного пучка и отраженной от поверхности объекта диффузной составляющей и из опорного пучка и отраженной от поверхности объекта зеркальной составляющей, полученные импульсы попарно-поочередно-последовательно подают на устройство преобразования светового излучения в фототек, а качество поверхности объекта — параметр Rq — определяют по формуле.

Недостатком этого способа является то, что он не позволяет измерять основной параметр шероховатости — то есть среднеарифметическое значение высот шероховатостей.

Также известен способ измерения шероховатости сверхгладких поверхностей [Hildebrand B.P., Gordon R.L., Alien E.V. Instrument for measuring the Roughness of supersmooth surfaces. — Applied Optic, 1974, v.13, 1, p.177-180], заключающийся в том, что освещают поверхность изделия под острым углом параллельным пучком монохроматического излучения, определяют интенсивность излучения, отраженного от поверхности в зеркальном направлении и в направлении, отличном от зеркального, и по отношению интенсивностей определяют среднеквадратическое отклонение высот неровностей — параметр Rq.

Недостатком этого способа является то, что в нем теряется информация о затенении элементов шероховатости поверхности, что приводит к росту погрешности измерений.

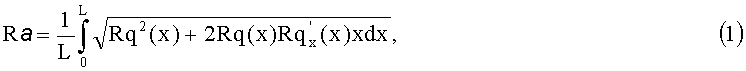

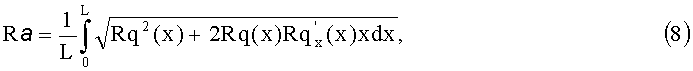

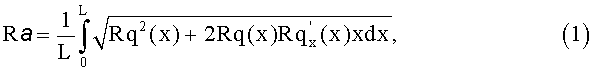

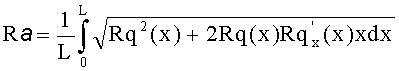

Наиболее близким, по сути к достигаемому результату, является выбранный в качестве прототипа способ бесконтактного измерения параметров шероховатости поверхности (патент РФ №2380655 кл. G01B 11/00), заключающийся в том, что задают максимальный размер L пятна на измеряемой поверхности, направляют на нее пучок зондирующего излучения, формируют пятно, измеряют характеристики отраженного излучения, по которому определяют среднеквадратическое значение высоты шероховатости Rq, отличающийся тем, что изменяют размер пятна х на измеряемой поверхности в диапазоне от 0 до L, определяют функцию зависимости Rq(x) и ее производную Rq'(x), а качество поверхности — параметр Ra определяет по формуле

Недостатком данного метода является отсутствие физического обоснования однозначной зависимости среднеквадратического значения высоты неровности поверхности объекта от характеристик отраженного излучения.

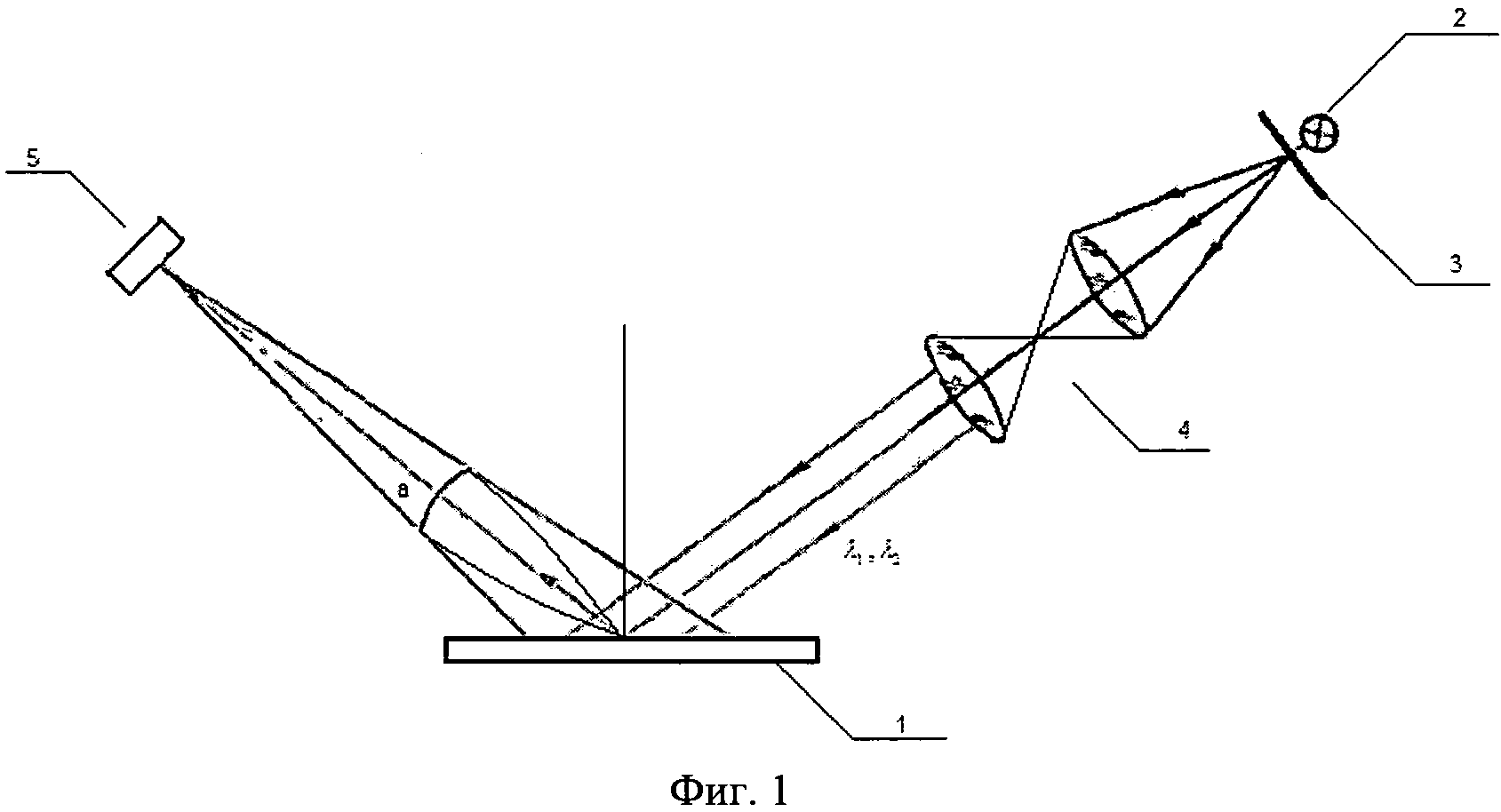

Задачей, на решение которой направлен заявленный способ, является разработка физически обоснованного способа измерения параметров шероховатости поверхности объектов на основе освещения поверхности двумя источниками подсветки при длине волн λ1 и λ2, регистрации изображений при этих подсветках и обработке зеркальных компонент отраженных видеосигналов изображений.

Технический результат, достигаемый при решении поставленной задачи, заключается в создании физически обоснованного способа бесконтактного измерения параметров шероховатости поверхности на основе освещения ее излучением на двух длинах волн λ1 и λ2, приеме, регистрации и обработке двумерных картин поля зеркальных компонент отраженного излучения используемой поверхности.

Поставленная задача достигается за счет того, что в способе бесконтактного измерения параметров шероховатости поверхности, заключающемся в том, что направляют на измеряемую поверхность пучок зондирующего излучения, формируют область освещенной излучением поверхности, измеряют характеристики отраженного излучения, изменяют размер освещающего пятна х на измеряемой поверхности в диапазоне от 0 до L, определяют функцию распределения среднеквадратического отклонения высоты шероховатости Rq(x) и ее производную Rq'(x), при этом среднеарифметическое значение высоты шероховатости определяется по формуле:

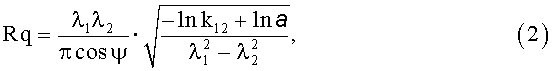

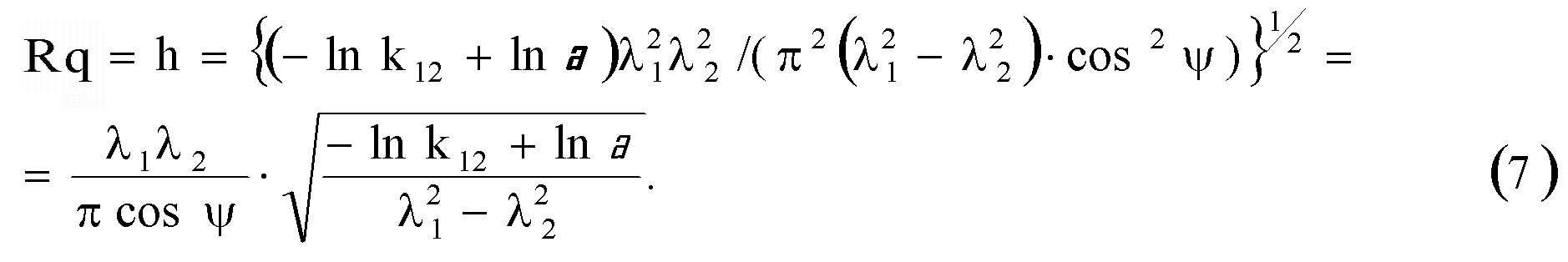

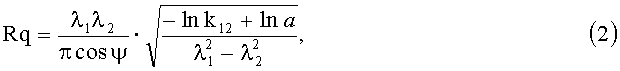

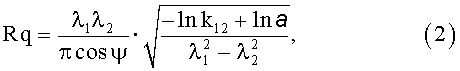

согласно изобретению поверхность освещают поочередно на двух длинах волн λ1 и λ2, регистрируют в направлении зеркального отражения оптические изображения освещаемых областей поверхности объекта, а среднеквадратическое значение высоты неровностей Rq определяют по формуле:

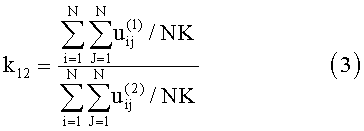

— отношение видеосигналов для всех элементов i и j изображений;

Для представления сути изобретения рассмотрим физическое обоснование способа бесконтактного измерения параметров шероховатости поверхности объектов.

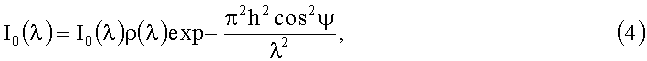

На основании работы (см. «Оптика шероховатой поверхности». А.С. Топорец. — Л.: Машиностроение. — 1988 г.) интенсивность зеркально отраженного излучения шероховатой поверхности формируется следующим

где I0 — интенсивность падающего пучка на длине волны λ; h — среднеквадратическая высота неровности; ψ — угол падения излучения на поверхность; ρ(λ) — коэффициент отражения поверхности на длине волны λ.

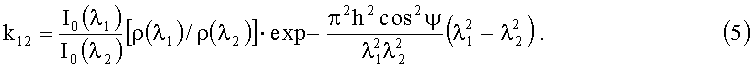

При освещении поверхности на двух длинах волн λ1 и λ2, приеме и регистрации интенсивности (изображения) зеркально отраженного излучения отношение величин видеосигналов uij(λ1) и uij(λ2) можно записать в виде:

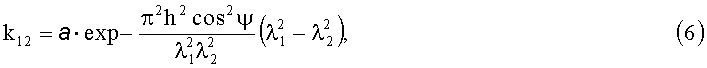

Так как величины I0(λ1), I0(λ2), ρ(λ1) и ρ(λ2) априори известны, то (2) можно записать следующим образом:

где a — постоянная величина.

На основании (6) получаем:

В свою очередь, с использованием (7) среднеарифметическое значение высоты неровностей Ra находится по формуле:

где Rq(x) и Rq'(x) — соответственно функция распределения среднеквадратического значения высоты неровности от размера освещающего пятна х и ее производная; L — диапазон изменения текущего размера х освещающего пучка. На Фиг.1 изображена схема работы способа. Схема включает исследуемый образец 1, источник излучения 2, спектральный фильтр 3, формирующую оптическую систему 4, цифровую видеокамеру 5.

Работа способа заключается в следующем: исследуемый образец 1 помещается на предметный стол микроскопа, затем устанавливается схема, состоящая из источника излучения 2, спектрального фильтра 3, формирующей оптической системы 4, через которую производится подсветка изучаемого объекта. В центр светового пятна направлен объектив цифровой видеокамеры 5, с помощью которой производится регистрация изображения на длине волны λ1. Затем эксперимент повторяется, при этом отличием является замена спектрального фильтра 3 и получение изображения на длине волны λ2. Полученные изображения на длинах волн λ1 и λ2 вводятся в ЭВМ, где производится обработка изображений по алгоритму согласно формулам (1)-(3). Далее, аналогичные измерения проводятся на других значениях параметра х до достижения x=L. Это выполняется с той целью, чтобы по формуле (8) с использованием значений Rq(x) и Rq'(x) определить среднеарифметическое значение шероховатости Ra.

Способ бесконтактного измерения параметров шероховатости поверхности может быть использован в оптических системах контроля и измерительной технике для измерения размеров неровностей деталей и изделий в оптическом приборостроении.

Способ бесконтактного измерения параметров шероховатости поверхности, заключающийся в том, что направляют на измеряемую поверхность пучок зондирующего излучения, формируют область освещенной излучением поверхности, измеряют характеристики отраженного излучения, изменяют размер освещающего пятна х на измеряемой поверхности в диапазоне от 0 до L, определяют функцию распределения среднеквадратического значения высоты шероховатости зависимости Rq(x) и ее производную Rq’x(x), при этом среднеарифметическое значение высоты шероховатости определяется по формуле: отличающийся тем, что поверхность освещают поочередно на двух длинах волн λ и λ, регистрируют в направлении зеркального отражения оптические изображения освещаемых областей поверхности объекта, а среднеквадратическое значение высоты неровностей Rq определяют по формуле: где — отношение видеосигналов для всех элементов i и j изображений; u — величины видеосигналов изображений, полученных на длинах волн λ и λ; ψ — угол освещения пластины; N — число элементов в строке изображения поля зеркально отраженного излучения поверхности объекта; К — число строк в изображении поля зеркально отраженного излучения поверхности объекта.

Источник