Методическая разработка урока по теме: «Способы измерения горизонтальных углов теодолитом»

Специальность: 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов, 3 курс

На практике в зависимости от решаемых задач применяют различные способы измерения горизонтального угла:

- способ одного полного приема;

- способом круговых приемов;

- способом повторений.

Вспомним, что такое горизонтальный угол. Горизонтальный угол – это горизонтальная проекция угла, образованного точками местности, на уровенную поверхность.

Для того чтобы измерить горизонтальный угол необходимо:

- на вершине угла установить теодолит;

- провести операцию центрирования;

- провести операцию горизонтирования прибора;

- на точках, фиксирующих стороны угла, установить визирные цели.

Измерение горизонтального угла способом одного полного приема.

Пусть АСВ – угол β, который необходимо измерить. Для этого теодолит устанавливают на точке С (точка стояния), а на точках А и В (точки визирования) – визирные цели (вехи). Одну из точек, например А, считают передней, а другую, в нашем случае В, – задней. Тогда если в точке стояния С стоять по направлению к передней точке, то угол β можно считать левым, а его дополнение до 360°, угол β¢, – правым. Далее необходимо последовательно произвести следующие действия:

- Операция не является обязательной, но в дальнейшем облегчает вычисления: Вращая алидаду относительно лимба (например, при круге лево) устанавливают отсчет, близкий к нулю, алидаду закрепляют.

- Вращая лимб вокруг вертикальной оси, а зрительную трубу – вокруг её горизонтальной оси, наводят оптический визир на заднюю точку, закрепительные винты лимба и зрительной трубы закрепляют и с помощью диоптрийного кольца и винта кремальеры устанавливают трубу «по глазу» и «по предмету», добиваясь резкого изображения сетки нитей и визирной цели. Затем наводящими винтами лимба и трубы точно наводят биссектор вблизи перекрестия сетки на низ вехи и берут отсчет по горизонтальному кругу. Отсчет записывают в журнал измерений (табл. 1, столбец 4).

- Ослабив закрепительные винты алидады (лимб должен быть неподвижен) и зрительной трубы, визируют и берут отсчет на переднюю точку, действуя, как в пункте 2. Отсчет записывают в журнал измерений (табл. 1, столбец 4). Указанные действия составляют первый полуприем.

- Открепляют лимб, поворачивают его примерно на 90° и вновь закрепляют. Эта операция делает отсчеты в полуприемах независимыми друг от друга и уменьшает ошибки делений лимба. Открепляют алидаду, зрительную трубу и меняют круг. Далее выполняют действия, изложенные в пунктах 2 и 3, при круге право (второй полуприем).

- Производят вычисления угла. Необходимо отметить, что в процессе вычислений может быть получен как левый угол β, если от отсчета на переднюю точку отнять отсчет на заднюю (табл. 1, столбец 5), так и правый β¢, при вычитании наоборот. В любом случае получаем два значения угла, которые при измерении теодолитом 2Т30 не должны отличаться более чем на 1¢(полевой контроль, выполняемый на точке стояния сразу после измерений). Среднее значение (табл. 1, столбец 6) вычисляют с точностью до 0,1¢, округляя в сторону четной цифры.

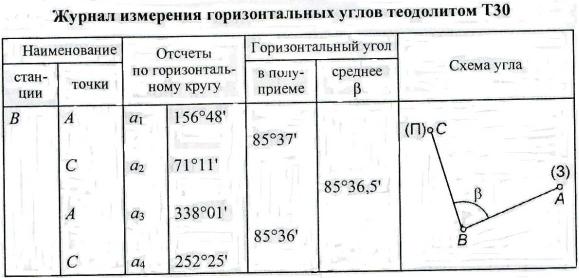

Таблица 1. Журнал измерения горизонтального угла способом одного полного приема.

Источник

Привет студент

Измерение теодолитом горизонтальных углов и углов наклона

Горизонтальные углы измеряют способом приемов, способом повторений и способом круговых приемов при двух положениях колонки: круг лево (КЛ) — вертикальный круг расположен слева от наблюдателя; круг право (КП) — вертикальный круг расположен справа от наблюдателя.

Здесь мы рассмотрим только приведенные способы измерения углов. При высокоточных измерениях существуют и другие способы.

Измерение горизонтального угла при одном из положений колонки (КП или КЛ) называется полуприемом. Два полуприема составляют полный прием. Наблюдения можно начинать с любого полуприема.

1. Установить теодолит в рабочее положение.

2. Пользуясь прицельным приспособлением, размещенным на зрительной трубе, навести его светлый крест на наблюдаемую точку В. Зажать (легко) зажимные винты сначала колонки, затем — зрительной трубы. Вращением кремальеры фокусирующей системы, наблюдая в трубу, добиться четкого изображения объекта.

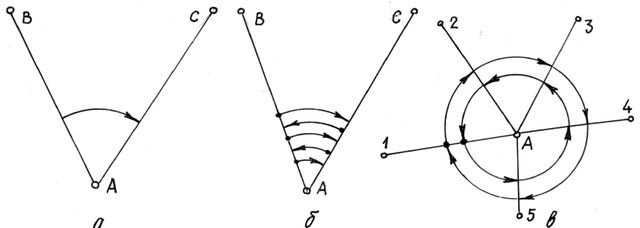

Рис. 1. Измерение горизонтальных углов. а — способ приемов; б — способ повторений; в — способ круговых приемов

3. Наводящими винтами колонки и зрительной трубы переместить изображение наблюдаемой точки на вертикальную нить сетки нитей недалеко от центрального перекрестия (либо вывести изображение точки точно в центр сетки нитей).

4. Взять отсчет по шкале горизонтального круга (отсчет 117° 36, 5′).

5. Открепить колонку и зрительную трубу и выполнить наведение на точку С (по аналогии с наведением на т. В: пп. 2-4). Отсчет — 236° 01, 0′.

6. Перед сменой круга ослабить зажимной винт подставки и повернуть колонку в любую сторону (на 1 о — 2 о ). Затем этот винт снова закрепить.

Ослабить зажимные винты колонки и зрительной трубы, перевести трубу через зенит и повернуть колонку на 180 о . Такое положение колонки соответствует измерениям во втором полуприеме.

В теодолите Т15, например, не имеется наводящего устройства в подставке. Однако такую же функцию выполняет у него курковый зажим. Перед сменой круга необходимо нажать на курок зажима и слегка повернуть колонку. Затем снова отпустить зажим нажатием на вторую защелку.

7. Выполнить последовательно все действия по пп. 2-5 с записью отсчетов в журнал.

Вычисления в журнале заключаются в определении разностей отсчетов на правое (С) и левое (В) направления:

236°01, 0′ — 117°36, 5′ = 118°24, 5′ (КЛ);

58°43, 5′ — 300°18, 5′ = (58°43, 5′ + 360°) — 300°18, 5′ = 118°25, 0′ (КП).

Источник

9.2. Измерение горизонтальных углов

Положение визирных целей . Как правило, с точки стояния теодолита невозможна прямая оптическая видимость на координатную метку, нанесенную на центр наблюдаемого геодезического пункта. Поэтому при измерениях углов над центром наблюдаемого геодезического пункта устанавливают визирную цель, которая должна находиться на отвесной линии, проходящей через координатную метку

этого пункта. При расстояниях между геодезическими пунктами в несколько км постоянную визирную цель закрепляют визирным цилиндром на вершине сигнала или пирамиды, поставленной над центром. При расстояниях в десятки и сотни м в качестве временных визирных целей используют марки на штативах или на консолях, вехи. Продольная ось визирной цели должна быть отвесна. Это условие проверяется относительно вертикальных штрихов визирной сетки теодолита.

Работа с теодолитами Т30 – 4 Т30П. Теодолит центрируют над пунктом по нитяному отвесу с точностью 4–5 мм при длинах сторон угла больших 90–100 м, а при меньших длинах сторон – с точностью 2–3 мм и выше. С такой же точностью вехи устанавливают над соседними пунктами в своре сторон угла.

Примечание: теодолиты типа Т30 – 4 Т30П можно центрировать с погрешностью около 1 мм при помощи зрительной трубы, направленной объективом вниз при отсчете по вертикальному кругу 270° 00′ или — 90°00′. Визируют на метку центра сквозь отверстия в алидаде, в подставке и в становом винте.

Теодолиты горизонтируют с помощью цилиндрического уровня: при этом выполняют действия, рассмотренные при поверке 1 (см. рис. 8.13, а, б , в ). В горизонтированном теодолите при любой ориентации зрительной трубы пузырек цилиндрического уровня не должен отклоняться от нуль-пункта больше чем на половину деления ампулы.

Зрительную трубу фокусируют с устранением параллакса изображений сетки и предмета.

Основные способы измерения горизонтальных углов – способ отдельного угла и способ круговых приемов. Применяются также способы: повторений, «от нуля» и построения угла с повышенной точностью.

Способ отдельного угла . Горизонтальный угол АВС (схема к табл. 8.2) можно рассматривать как правый (справа лежащий) по ходу А-В-С . В этом случае точку А называют задней , а точку С – передней по отношению к вершине В угла β. При измерении отдельного угла АВС точку А можно также рассматривать как правую, а точку С как левую точки этого угла.

Над вершиной В измеряемого угла β центрируют и горизонтируют теодолит, а над точками А и С ставят визирные цели (вехи вдавливают в землю в створе прямых ВС и ВА ).

Угол измеряют двумя полуприемами. Каждый полуприем выполняют в одном из положений теодолита либо КЛ, либо КП.

Первый полуприем. Закрепляют горизонтальный угломерный круг теодолита, открепляют алидаду и визируют зрительной трубой (вертикальным штрихом сетки) на заднюю по ходу визирную цель А . По горизонтальному кругу берут отсчет а 1 , записывают его в журнал (табл. 4, а ). Затем при закрепленном горизонтальном круге визируют на переднюю точку С и берут отсчет а 2 . Правый по ходу угол вычисляют по формуле

β ‘ = а 1 – а 2 , или

где а 1 = З и а 2 = П – отсчеты по горизонтальному лимбу при визировании на заднюю и переднюю по ходу точки. В нашем примере в результате измерений угла первым полуприемом получено значение β’ = 85° 37′.

Прежде чем начать второй полуприем , зрительную трубу переводят через зенит (изменяют положение КЛ на КП или наоборот), а горизонтальный круг вместе с алидадой поворачивают на угол Δβ ≈ 3–5° и закрепляют. Затем действия второго полуприема выполняют в той же последовательности как и первого. В примере табл. 4.2. второе значение угла равно β» = 85° 36′.

Допустимое расхождение углов β’ и β» составляет 2 t – двойную точность отсчетного устройства (2 t = 1′ для теодолитов Т30 – 4 Т30П). При этом условии вычисляется среднее (окончательное) значение измеренного угла β = (β’ + β») / 2.

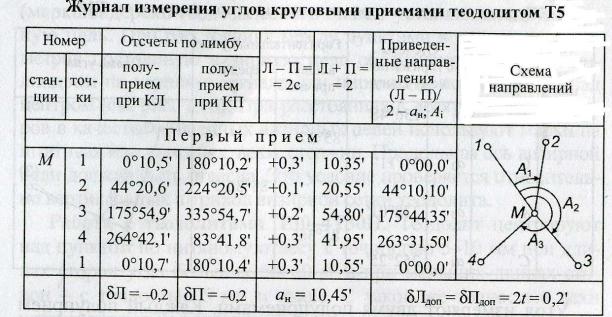

Способ круговых приемов . Теодолит устанавливают над общей вершиной М нескольких измеряемых горизонтальных углов (см. схему к табл. 8.3).

Первый полуприем . При визировании в положении КЛ на начальную точку 1 горизонтальный лимб ставят на отсчет, близкий к 0° 03′ – 0° 10′, и закрепляют. Отпускают верхнюю часть теодолита и, сделав 1–2 оборота по часовой стрелке, визируют зрительной трубой (вертикальным штрихом сетки) на визирные цели в последовательности 1, 2, 3, 4, 1 и каждый раз берут отсчет по горизонтальному лимбу. Разность δЛ начального и конечного отсчетов на точку 1 характеризует устойчивость прибора, ее допустимое значение составляет 2 t – двойную точность отсчетного устройства (2 t = 0,2′ для теодолита Т5).

Второй полуприем . Зрительную трубу переводят через зенит, отпускают алидаду, но горизонтальный круг оставляют закрепленным в прежнем положении. Верхнюю часть теодолита вращают на 1–2 оборота против часовой стрелки и приступают к визированиям с отсчетами второго полуприема в последовательности 1, 4, 3, 2, 1. Убедившись в допустимости разности δП (см. табл. 8,3), вычисляют значения двойной коллимационной погрешности 2 с = Л – П, среднее значения начального отсчета а н = 10,45′ по четырем значениям отсчетов в направлении М –1. Окончательный результат первого приема – это приведенные направления А i = (Л + П)/2 –

Для уменьшения приборных и внешних погрешностей выполняют 2–3 круговых приема, а перед каждым приемом горизонтальный лимб переставляют на угол Δβ = 180°/ n + µ , где n – число приемов; µ – цена наименьшего деления лимба ( в теодолите Т5 µ = 1°).

Способ повторений. При этом способе сначала визируют на точку А измеряемого угла β (см. схему табл. 8.2) и берут начальный отсчетом а н , затем визируют на точку С и берут промежуточный отсчет с 1 , вычисляют контрольное значение угла β к = а н – с 1 , затем отпускают закрепительный винт угломерного круга и, вращая трубу совместно с угломерным кругом (сохраняя отчет с 1 ), вновь визируют на точку А (при этом горизонтальный круг поворачивается на угол β), закрепляют угломерный круг, затем визируют на точку С и берут отсчет с 2 по горизонтальному кругу, соответствующий второму повторению. Вычисленное значение угла β 2 = ( а н

– с 2 ) должно быть близко к контрольному β к . Число повторений принимают до трех при КП и КЛ и таким способом уменьшают погрешности, обусловленные ограниченной точностью отсчетного устройства теодолитов со шкаловым отсчетным микроскопом. Способ трудоемкий и не находит широкого применения.

Измерения горизонтальных углов способом «от нуля». На практике в ряде угломерных задач для некоторого упрощения измерений горизонтальный круг теодолита устанавливают на отсчет 0° 00,0′ при визировании на левую точку угла и закрепляют. При визировании на правую точку отсчет по горизонтальному кругу будет равен измеряемому углу. Способ «от нуля» используется, например, при построении горизонтального угла теодолитами Т30 – 4 Т30П с повышенной точностью (см. ниже). Способ «от нуля» не применяют в тех геодезических работах, в которых он не предусмотрен соответствующими инструкциями, не обеспечивает надлежащий контроль результатов, оказывается излишне трудоемким.

Построение горизонтальных углов теодолитом Т30 с повышенной точно-

стью . Горизонтальные углы можно построить на местности теодолитом Т30 со средней квадратической погрешностью m β ≈ 5–6″ = 0,1′ при условии, что угол не содержит дробных долей наименьшего деления шкалы, а точность центрирования теодолита и визирных целей (≈ 1 мм) отвечает названной погрешности m β . В данном случае используют свойство глаза человека различать совмещение штриха отсчетного микроскопа со штрихом градусного деления лимба с точностью 2–3″ ( см. рис. 8.8) Например, требуется построить угол СВА = β = 90° 00′ ± 0,1′. Для этого сначала необходимо точно центрировать теодолит над вершиной угла при помощи его зрительной трубы, установленной объективом вниз на отсчет по вертикальному кругу 90° 00′ или 270° 00′ (визирование производится сквозь отверстие в подставке теодолита и становом винте). Затем при визировании на точку С максимально точ-

но устанавливают отсчет по горизонтальному кругу с = 00° 00,0′ и при закрепленном горизонтальном круге поворачивают верхнюю часть теодолита на отсчет а = 90° 00,0′. Визирная ось зрительной трубы будет направлена в сторону точки А. На местности обозначают точку А 1 . Работу следует выполнить при КП и КЛ. За окончательное положение точки А выбирают среднее, если несовпадение точек А 1 и А 1 не превышает 3–4 мм на 100 м расстояния от теодолита.

Источник