- Ивл аппарат при коронавирусе что это способ применения

- Неинвазивная вентиляция легких при COVID-19

- Ивл аппарат при коронавирусе что это способ применения

- Искусственная вентиляция легких (ИВЛ): инвазивная и неинвазивная респираторная поддержка

- Что такое ИВЛ?

- Показания к искусственной вентиляции легких

- Инвазивная вентиляция легких

- Кому и когда необходима инвазивная ИВЛ?

- Как работает аппарат инвазивной ИВЛ?

- Особенности оборудования для инвазивной вентиляции

- Неинвазивная вентиляция легких

- НИВЛ — что это?

- Когда применяется неинвазивная вентиляция легких?

Ивл аппарат при коронавирусе что это способ применения

- Главная

- Пресс‐центр

- Статьи

- Неинвазивная вентиляция легких при COVID-19

Неинвазивная вентиляция легких при COVID-19

Во время пандемии COVID-19 у примерно 5–6% пациентов отмечается тяжелая гипоксемия с необходимостью интенсивной терапии, а некоторым из этих пациентов требуется инвазивная или неинвазивная вентиляция легких. Причиной гипоксемической дыхательной недостаточности является или тяжелая пневмония, или развившееся вследствие этой пневмонии состояние, сходное с ОРДС. Тяжелая пневмония характеризуется лихорадкой или подозрением на инфекцию дыхательных путей и частотой дыхания более 30 в минуту, тяжелым диспноэ или сатурацией (SpO2) менее 90% при дыхании атмосферным воздухом. Диагноз ОРДС ставится на основании действующих в текущий момент клинических руководств или рекомендации с соответствующей градацией по степени тяжести: ОРДС легкой, умеренной и тяжелой степени в зависимости от отношения парциального давления кислорода в артериальной крови к фракции кислорода вдыхаемого воздуха. В данной статье мы рассмотрим возможности и ограничения неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ) при острой дыхательной недостаточности.

Причиной тяжелой дыхательной недостаточности при ОРДС традиционно принято считать нарушение вентиляционно-перфузионных отношений или внутрилегочный шунт. Более новые данные в отношении ОРДС, вызванного COVID-19, говорят о том, что патофизиологические изменения, лежащие в основе ОРДС, могут быть весьма разнообразными. В частности, у этих пациентов может наблюдаться не классический ОРДС, а так называемый атипичный ОРДС. Атипичный ОРДС характеризуется нарушением механизмов перфузии и снижением гипоксической вазоконстрикции на фоне сохраненной легочной механики.

У пациентов с COVID-19 динамика развития заболевания от возникновения первых респираторных симптомов до ОРДС и до интубации может быть очень быстрой и занимать всего несколько дней, поэтому может потребоваться принять быстрое решение в отношении проведения вентиляции легких. При наличии у пациента гипоксемии или дыхательной недостаточности первоначально на первый план выходят такие возможности терапии, как подача кислорода через носовые канюли, или маску Вентури и высокопоточная назальная оксигенотерапия. При ухудшении газообмена и повышении кислородозависимости в динамике следует рассмотреть наличие показаний для CPAP-терапии или ИВЛ. Наряду с определением показаний следует определить не только форму ИВЛ (будь то инвазивная или неинвазивная вентиляция легких), но и момент времени перевода на ИВЛ.

НИВЛ может способствовать благоприятному исходу при ее применении у пациентов с классическим ОРДС только в том случае, если с ее помощью удается обеспечить протективную вентиляцию легких с соответствующим высоким уровнем PEEP. У пациентов с гипоксемической дыхательной недостаточностью и недостаточной эффективностью применения чистого кислорода или же при легкой форме ОРДС, а также при гиперкапнической дыхательной недостаточности (например, при сопутствующем заболевании сердца, ХОБЛ, гипервентиляции, вызванной ожирением, нейромышечном заболевании) следует предпринять попытку лечения с применением НИВЛ или же с применением CPAP-терапии на первом этапе и затем переходом на НИВЛ. При этом порог интубации должен быть низким, и при ухудшении состояния (повышение кислородозависимости, резко или постоянно снижающийся показатель сатурации артериальной крови и/или частоты дыхания и усиление работы дыхания), следует незамедлительно выполнить интубацию и начать механическую ИВЛ. Таким образом, НИВЛ может применяться у отдельных пациентов на ранних этапах и с легкой формой острой гипоксемической дыхательной недостаточности. В то же время накапливается все больше данных, что у пациентов, у которых не наступило улучшение на раннем этапе, НИВЛ лишь откладывает проведение интубации, а не помогает ее избежать.

Как НИВЛ, так и высокопоточная назальная оксигенотерапия, которая проводится с интервалами (в зависимости от применяемых настроек и при увеличении показателей потока) сопровождается повышенным образованием аэрозоля, что в случае COVID-19 приводит к потенциальному риску контаминации вирусом. Поэтому обеспечению защиты персонала от инфекции следует уделить особое внимание. По этой же причине следует своевременно определять неэффективность неинвазивной ИВЛ, а затем правильно готовить и выполнять интубацию пациента. Это позволяет избежать экстренной интубации, которая не только сопряжена с менее благоприятным исходом для пациента, но и вследствие увеличения времени реакции и недостаточных мер предосторожности ведет к повышенному опасности для бригады за счет увеличения вирусной нагрузки. Ввиду тех же причин, при проведении инвазивной ИВЛ утечки воздуха следует свести к минимуму. Следует применять рото-носовые и полнолицевые кислородные маски, а также шлемы для кислородотерапии и отдавать предпочтение аппаратам с реверсивным контуром. При применении аппаратов ИВЛ с нереверсивным контуром между маской и клапаном сброса (или клапаном выдоха) следует установить вирусный фильтр.

Источник

Ивл аппарат при коронавирусе что это способ применения

Проблема поражения легких при вирусной инфекции, вызванной COVID-19 является вызовом для всего медицинского сообщества, и особенно для врачей анестезиологов-реаниматологов. Связано это с тем, что больные, нуждающиеся в реанимационной помощи, по поводу развивающейся дыхательной недостаточности обладают целым рядом специфических особенностей. Больные, поступающие в ОРИТ с тяжелой дыхательной недостаточностью, как правило, старше 65 лет, страдают сопутствующей соматической патологией (диабет, ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярная болезнь, неврологическая патология, гипертоническая болезнь, онкологические заболевания, гематологические заболевания, хронические вирусные заболевания, нарушения в системе свертывания крови). Все эти факторы говорят о том, что больные поступающие в отделение реанимации по показаниям относятся к категории тяжелых или крайне тяжелых пациентов. Фактически такие пациенты имеют ОРДС от легкой степени тяжести до тяжелой.

У больных с дыхательной недостаточностью принято использовать респираторную терапию. В настоящее время существует множество вариантов респираторной терапии: ингаляция кислорода (низкопоточная – до 15 л/мин, высокопоточная – до 60 л/мин), искусственная вентиляция легких (неинвазивная — НИМВЛ или инвазивная ИВЛ, высокочастотная вентиляция легких).

В терапии классического ОРДС принято использовать ступенчатый подход к выбору респираторной терапии. Простая схема выглядит следующим образом: низкопоточная кислородотерапия – высокопоточная кислородотерапия или НИМВЛ – инвазивная ИВЛ. Выбор того или иного метода респираторной терапии основан на степени тяжести ОРДС. Существует много утвержденных шкал для оценки тяжести ОРДС. На наш взгляд в клинической практике можно считать удобной и применимой «Берлинскую дефиницую ОРДС».

Общемировая практика свидетельствует о крайне большом проценте летальных исходов связанных с вирусной инфекцией вызванной COVID-19 при использовании инвазивной ИВЛ (до 85-90%). На наш взгляд данный факт связан не с самим методом искусственной вентиляции легких, а с крайне тяжелым состоянием пациентов и особенностями течения заболевания COVID-19.

Тяжесть пациентов, которым проводится инвазивная ИВЛ обусловлена большим объемом поражения легочной ткани (как правило более 75%), а также возникающей суперинфекцией при проведении длительной искусственной вентиляции.

Собственный опыт показывает, что процесс репарации легочной ткани при COVID происходит к 10-14 дню заболевания. С этим связана необходимость длительной искусственной вентиляции легких. В анестезиологии-реаниматологии одним из критериев перевода на спонтанное дыхание и экстубации служит стойкое сохранение индекса оксигенации более 200 мм рт. ст. при условии, что используются невысокие значения ПДКВ (не более 5-6 см. вод. ст.), низкие значения поддерживающего инспираторного давления (не более 15 см. вод. ст.), сохраняются стабильные показатели податливости легочной ткани (статический комплайнс более 50 мл/мбар), имеется достаточное инспираторное усилие пациента ( p 0.1 более 2.)

Достижение адекватных параметров газообмена, легочной механики и адекватного спонтанного дыхания является сложной задачей, при условии ограниченной дыхательной поверхности легких.

При этом задача поддержания адекватных параметров вентиляции усугубляется присоединением вторичной бактериальной инфекции легких, что увеличивает объем поражения легочной ткани. Известно, что при проведении инвазинвой ИВЛ более 2 суток возникает крайне высокий риск возникновения нозокомиальной пневмонии. Кроме того, у больных с COVID и «цитокиновым штормом» применяются ингибиторы интерлейкина, которые являются выраженными иммунодепрессантами, что в несколько раз увеличивает риск возникновения вторичной бактериальной пневмонии.

В условиях субтотального или тотального поражения дыхательной поверхности легких процент успеха терапии дыхательной недостаточности является крайне низким.

Собственный опыт показывает, что выживаемость пациентов на инвазивной ИВЛ составляет 15.3 % на текущий момент времени.

Алгоритм безопасности и успешности ИВЛ включает:

- Последовательное использование методов респираторной терапии.

- Обработка рук персонала перед и после манипуляций с пациентом.

- Смена бактериальных фильтров каждые 12 часов.

- Использование закрытых систем для санации трахеобронхиального дерева и адекватная регулярная санация трахеобронхиального дерева.

- Профилактика нарушений герметичности дыхательного контура.

- Использование систем согревания и увлажнения дыхательной смеси.

- Использование протективных параметров искусственной вентиляции легких.

- Регулярное использование прон-позиции и смены положения тела.

- Адекватный уход за полостью рта и регулярное измерение давления в манжете эндотрахеальной или трахеостомической трубки.

- Адекватный подбор схем антибактериальной терапии с учетом чувствительности возбудителя.

- Рестриктивная стратегия инфузионной терапии (ЦВД не более 9 мм рт. ст)

- Своевременное применение экстракорпоральных методов очищения крови.

- Регулярный лабораторный мониторинг параметров газообмена (КЩС артериальной крови) – не менее 4 р/сут.

- Регулярный контроль параметров ИВЛ и регулярная оценка параметров легочной механики.

- Хорошая переносимость пациентом ИВЛ (седация, миорелаксация, подбор параметров и чувствительности триггера, при условии, что больной в сознании и имеет собственные дыхательные попытки)

В связи с тем, что процент выживаемости пациентов при использовании инвазивной ИВЛ остается крайне низким возрастает интерес к использованию неинвазивной искусственной вентиляции легких. Неинвазивную ИВЛ по современным представлениям целесообразно использовать при ОРДС легкой степени тяжести. В условиях пандемии и дефицита реанимационных коек процент пациентов с тяжелой формой ОРДС преобладает над легкой формой.

Тем не менее, в нашей клинической практике у 23% пациентов ОРИТ в качестве стартовой терапии ДН и ОРДС применялась неинвазивная масочная вентиляция (НИМВЛ). К применению НИМВЛ есть ряд ограничений: больной должен быть в ясном сознании, должен сотрудничать с персоналом. Допустимо использовать легкую седацию с целью обеспечения максимального комфорта пациента.

Критериями неэффективности НИМВЛ являются сохранение индекса оксигенации ниже 100 мм рт.ст., отсутствие герметичности дыхательного контура, возбуждение и дезориентация пациента, невозможность синхронизации пациента с респиратором, травмы головы и шеи, отсутствие сознания, отсутствие собственного дыхания. ЧДД более 35/мин.

В нашей практике успешность НИМВЛ составила 11.1 %. Зав. ОАИР: к.м.н. Груздев К.А.

Источник

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ): инвазивная и неинвазивная респираторная поддержка

К искусственной вентиляции легких (ИВЛ) прибегают для оказания помощи пациентам с острой или хронической дыхательной недостаточностью, когда больной не может самостоятельно вдыхать необходимый для полноценного функционирования организма объем кислорода и выдыхать углекислый газ. Необходимость в ИВЛ возникает при отсутствии естественного дыхания или при его серьезных нарушениях, а также во время хирургических операций под общим наркозом.

Что такое ИВЛ?

Искусственная вентиляция в общем виде представляет собой вдувание газовой смеси в легкие пациента. Процедуру можно проводить вручную, обеспечивая пассивный вдох и выдох путем ритмичных сжиманий и разжиманий легких или с помощью реанимационного мешка типа Амбу. Более распространенной формой респираторной поддержки является аппаратная ИВЛ, при которой доставка кислорода в легкие осуществляется с помощью специального медицинского оборудования.

Показания к искусственной вентиляции легких

Искусственная вентиляция легких проводится при острой или хронической дыхательной недостаточности, вызванной следующими заболеваниями или состояниями:

- хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);

- муковисцидоз;

- пневмония;

- кардиогенный отек легких;

- рестриктивные патологии легких;

- боковой амиотрофический синдром;

- синдром ожирения-гиповентиляции;

- кифосколиоз;

- травмы грудной клетки;

- дыхательная недостаточность в послеоперационный период;

- дыхательные расстройства во время сна и т. д.

Инвазивная вентиляция легких

Эндотрахеальная трубка вводится в трахею через рот или через нос и подсоединяется к аппарату ИВЛ

При инвазивной респираторной поддержке аппарат ИВЛ обеспечивает принудительную прокачку легких кислородом и полностью берет на себя функцию дыхания. Газовая смесь подается через эндотрахеальную трубку, помещенную в трахею через рот или нос. В особо критических случаях проводится трахеостомия – хирургическая операция по рассечению передней стенки трахеи для введения трахеостомической трубки непосредственно в ее просвет.

Инвазивная вентиляция обладает высокой эффективностью, но применяется лишь случае невозможности помочь больному более щадящим способом, т.е. без инвазивного вмешательства.

Кому и когда необходима инвазивная ИВЛ?

Подключенный к аппарату ИВЛ человек не может ни говорить, ни принимать пищу. Интубация доставляет не только неудобства, но и болезненные ощущения. Ввиду этого пациента, как правило, вводят в медикаментозную кому. Процедура проводится только в условиях стационара под наблюдением специалистов.

Инвазивная вентиляция легких отличается высокой эффективностью, однако интубация предполагает введение пациента в медикаментозную кому. Кроме того, процедура сопряжена с рисками.

Традиционно инвазивную респираторную поддержку применяют в следующих случаях:

- отсутствие эффекта или непереносимость НИВЛ у пациента;

- повышенное слюнотечение или образование чрезмерного количества мокроты;

- экстренная госпитализация и необходимость немедленной интубации;

- состояние комы или нарушение сознания;

- вероятность остановки дыхания;

- наличие травмы и/или ожогов лица.

Как работает аппарат инвазивной ИВЛ?

Принцип работы приборов для инвазивной ИВЛ можно описать следующим образом.

- Для краткосрочной ИВЛ эндотрахеальная трубка вводится в трахею больного через рот или нос. Для долгосрочной ИВЛ на шее пациента делается разрез, рассекается передняя стенка трахеи и непосредственно в ее просвет помещается трахеостомическая трубка.

- Через трубку в легкие подается дыхательная смесь. Риск утечки воздуха сведен к минимуму, поэтому больной гарантированно получает нужное количество кислорода.

- Состояние больного можно контролировать с помощью мониторов, на которых отображаются параметры дыхания, объем подаваемой воздушной смеси, сатурация, сердечная деятельность и др. данные.

Особенности оборудования для инвазивной вентиляции

Оборудование для инвазивной вентиляции легких имеет ряд характерных особенностей.

- Полностью берет на себя функцию дыхания, т.е. фактически дышит вместо пациента.

- Нуждается в регулярной проверке исправности всех клапанов, т.к. от работоспособности системы зависит жизнь больного.

- Процедура должна контролироваться врачом. Отлучение пациента от аппарата ИВЛ также предполагает участие специалиста.

- Используется с дополнительными аксессуарами – увлажнителями, откашливателями, запасными контурами, отсосами и т. д.

Неинвазивная вентиляция легких

За последние два десятилетия заметно возросло использование оборудования неинвазивной искусственной вентиляции легких. НИВЛ стала общепризнанным и широко распространенным инструментом терапии острой и хронической дыхательной недостаточности как в лечебном учреждении, так и в домашних условиях.

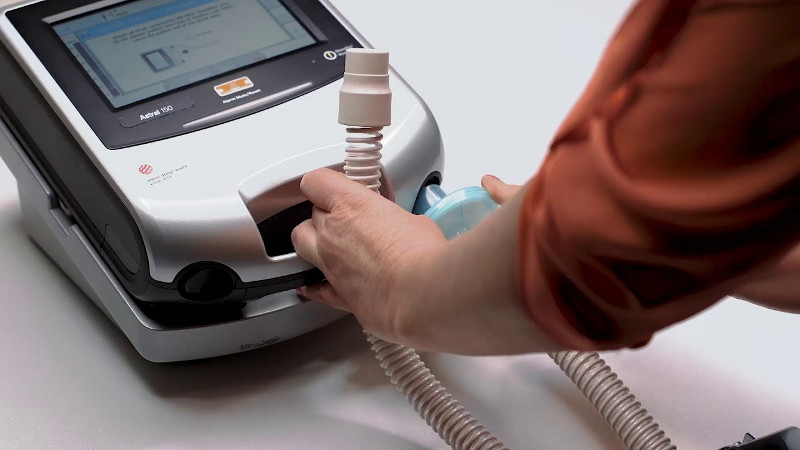

Одним из ведущих производителей медицинских респираторных устройств является австралийская компания ResMed

НИВЛ — что это?

Неинвазивная вентиляция легких относится к искусственной респираторной поддержке без инвазивного доступа (т.е. без эндотрахеальной или трахеостомической трубки) с использованием различных известных вспомогательных режимов вентиляции.

Оборудование подает воздух в интерфейс пациента через дыхательный контур. Для обеспечения НИВЛ используются различные интерфейсы – носовая или рото-носовая маска, шлем, мундштук. В отличие от инвазивного метода, человек продолжает дышать самостоятельно, но получает аппаратную поддержку на вдохе.

Когда применяется неинвазивная вентиляция легких?

Ключом к успешному использованию неинвазивной вентиляции легких является признание ее возможностей и ограничений, а также тщательный отбор пациентов (уточнение диагноза и оценка состояния больного). Показаниями для НИВЛ являются следующие критерии:

- одышка в состоянии покоя;

- частота дыхания ЧД>25, участие в респираторном процессе вспомогательной дыхательной мускулатуры;

- гиперкапния (PaC02>45 и его стремительное нарастание);

- уровень Ph

Источник