- Внутренняя и внешняя политика, проводимые Иваном IV Грозным, основные события, личности, итоги

- Вступление Ивана IV Грозного на русских престол

- Внутренняя политика и реформы царя

- Опричнина

- Внешняя политика

- Внутриполитические решения ивана грозного

- Внутренняя политика Ивана Грозного и ее особенности :

- Внутренняя политика и реформы Ивана Грозного. Опричнина

- Политическая деятельность Ивана (IV ) Грозного и его реформы

- Введение

- Таким образом, для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи, а именно:

- 1.Рассмотреть личность Ивана Грозного

- 2. Изучить политическую деятельность И. Грозного и его реформы 1.Личность Ивана Грозного

- 2. Политическая деятельность Ивана (IV ) Грозного и его реформы

- 2.1. Годы правления бояр

- Политические взгляды Ивана Грозного

Внутренняя и внешняя политика, проводимые Иваном IV Грозным, основные события, личности, итоги

Вступление Ивана IV Грозного на русских престол

Иван IV взошел на русский престол в 1533 году в возрасте трех лет, а вплоть до 1538 года фактическое правление царством осуществляла его мать Елена Глинская, которое после ее смерти завершилось периодом боярского правления (1538—1547).

Особенными чертами данного временного промежутка в жизни страны считается ослабление централизации власти и силы законодательства. (рисунок 1)

Рис. 1 – Иван IV Грозный

Венчание Ивана IV на царство в 1547 году в подростковом возрасте стало началом проведения масштабных реформ российского царства в 1540—1550-х годах. Главными задачами царствования Иван IV считал окончание процесса централизации государства, создание системы управления государством и укрепление позиций самодержавной власти. В истории ряд этих реформ связывают с деятельностью «Избранной рады» — неширокого круга единомышленников и соратников Ивана IV, в число которых входили дворянин А. Ф. Адашев, придворный священник Сильвестр, митрополит Макарий, думный дьяк И. М. Висковатый, князь А. М. Курбский и прочие личности.

В 1549 году произошел первый созыв Земского собора, который включал в себя членов Боярской думы, Освященного собора, представителей от сословия дворянства, чиновных людей, посадского населения. Земские соборы представлялись органами и созывались согласно воле и инициативе царя для вынесения на обсуждение и разрешения ключевых вопросов внутренней и внешней политики.

Внутренняя политика и реформы царя

В 1550-х годах были сформированы центральные органы исполнительной власти — приказы: Посольский, Поместный, Разрядный. Разбойный, Стрелецкий и прочие. В 1556 году была упразднена система кормления (система местного управления, при которой боярин-кормленщик не только осуществлял управление вверенной ему вотчиной, но и «кормился» с нее, то есть получал жалование за счет местного населения) и сформировано местное управление в лице губных и земских старост, а также городовых приказчиков. По итогам данных реформ системы управления государством в России была сформирована сословно-представительная монархия.

В 1550 году произошла судебная реформа, венцом творения которой стало создание и утверждение Судебника Ивана IV, который:

- запрещал боярам превращать в холопов детей боярских;

- подтверждал на законодательном уровне право перехода крестьян к иному феодалу в Юрьев день и увеличивал размер оплаты за переход;

- провозглашал службу дворян в царском войске непременной и передающейся по наследству;

- вводил посошное налогообложение и иные общегосударственные налоги (стрелецкие, ямские, полоняночные деньги).

Была осуществлена военная реформа. Приговор (то есть указ) «Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей» (1550) стал основой формирования ополчения из людей дворянского происхождения. В 1556 году приняли Уложение о службе, регламентирующее военную службу служилых людей (с 15 лет появляться на службе «конно, людно и оружно»). Согласно Уложению, бояре-вотчинники должны были служить государству вместе с владельцами поместий. Следовательно, было сформировано сословие «служилых людей по отечеству». В то же время учредили стрелецкое войско («учредил выборных стрельцов с пищалей 3000 человек, с жалованьем по 4 рубля в год»), которое и стало основой служилых людей по прибору.

В 1550 году вводились ограничения на местничество (занятие государственных чинов исходя из уровня знатности происхождения) при занятии чинов военной отрасли в условиях военного времени. Особое внимание было уделено развитию артиллерии (с конца XV столетия организовано литье медных и бронзовых пушек, а в XVI веке создан Пушечный двор), привлечение к охране границ страны казачества. В случае военных действий формировалось народное ополчение (так называемая «посошная рать, посоха»).

В 1551 году осуществлена реформа церкви. Решения Стоглавого собора 1551 года запрещали «покупать» и «вкладывать» земли монастырям (то есть покупку и дарение монастырям земель боярами), регулирование княжеского землевладения («вотчин никому, без царева ведома, не давать»), отменили результаты земельной политики периода правления бояр (вернули земли прежним владельцам), упорядочили внутрицерковную жизнь (составление общерусского списка святых, обязательное двоеперстие при совершении крестного знамения, раздельное проживание в монастырях лиц мужского и женского пола, запрет распития крепких напитков, бритья бороды и усов, утверждение канонов в литературе и живописи). Иван Васильевич также сумел завершить денежную реформу, которую начал еще его мать — Елена Глинская.

Опричнина

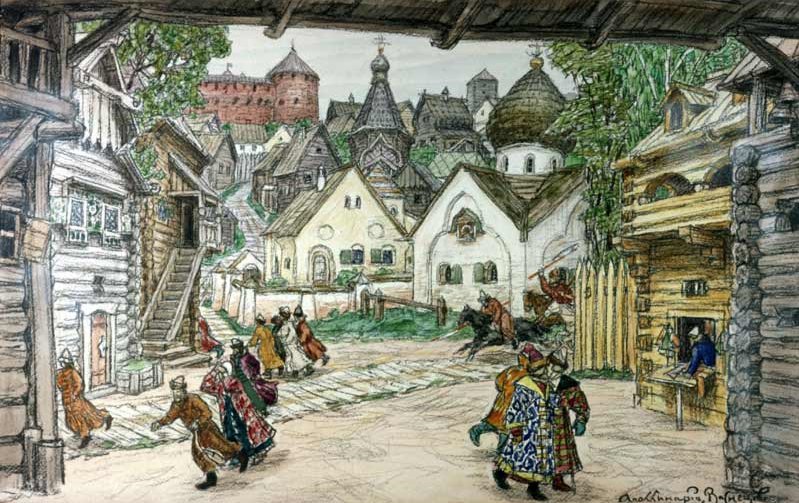

В декабре 1564 — январе 1565 года Иван IV, пребывая в Александровской слободе, отослал в Москву два сообщения, в которых выдвигал обвинения бояр в измене, отрекался от царского престола и свое возвращение в столицу считал возможным лишь при ряде условий, одним из которых являлось введение опричнины, на что бояре дали свое согласие. После данного решения, царство было разделено на опричнину (царский удел со своей Боярской думой, войском, управлением) и земщину, обладающую своей системой управления. В состав опричнины вошли самые экономически развитые территории. Многие земли бояр были национализированы у предыдущих хозяев и распределены между служилыми людьми. Земщина также обязывалась к содержанию опричного войска. (рисунок 2)

Рис. 2 — Опричники въезжают в город. Рисунок А. М. Васнецова, 1911

Опричнина в качестве следующего этапа внутренней политики (1565—1572), была ориентирована на ослабление позиций дворянства с целью укрепления центральной власти государства, усиления самодержавия, а также разрешения стоящих перед царством внешнеполитических задач. Стоит отметить, что опричнину не следует изучать как что-то исключительное.

Справедливости ради стоит сказать, что Иван IV всего лишь являлся сыном жестокого века с характерными для него деспотическими правлениями правителей. По степени жестокости монархи Европы XVI столетия стоили и соответствовали друг другу.

Согласно оценкам историков современного периода, например, Р. Г. Скрынникова, в царствовании Ивана IV в России по результатам опричниной политики погибло около 3—5 тысяч человек, что относительно небольшое количество.

В Западной Европе в XVI столетии масштабы государственного террора отличались гораздо большим значением: лишь в одну только Варфоломеевскую ночь 23 августа 1572 года во Франции погибло от 3 тысяч гугенотов, а всего в западноевропейских странах XVI столетия были казнены и репрессированы не менее 300—400 тысяч человек.

Главными причинами, по которым было решено ввести опричнину, стало возникновение противоречий между царем и Избранной радой, поражения в Ливонской войне с Речью Посполитой, оппозиционно настроенное боярство, а также события в личной жизни правителя (смерть митрополита Макария, имевшего благотворное влияние на царя; смерть супруги Ивана Грозного, в которой царь обвинил боярство; предательство А. М. Курбского, который сбежал на территорию Литвы в разгар Ливонской войны).

Самыми яркими и «говорящими» примерами проявления опричнины можно назвать казнь кузена Ивана IV — князя В. А. Старицкого (1569), насильственная смерть главы русской православной церкви митрополита Филиппа, а также погромы в Великом Новгороде. Опричнину сопровождал передел вотчинной собственности представителей элит, выступающих оппонентами Ивана IV. В конце концов, жертвами новой политики стали и сами опричники: боярин А. Д. Басманов и его сын Ф. Д. Басманов, князья М. Т. Черкасский, А. И. Вяземский и прочие.

В 1572 году царь решил отменить опричнину, однако жесткие методы правления применялись в политических играх Иваном IV и во все последующие годы царствования.

В общественно-хозяйственном плане XVI столетие стало временем последующего развития феодальных взаимоотношений в России, увеличением случаев условного феодального землевладения, зависимости крестьянства от государства и помещиков.

Внешняя политика

Внешняя политика Московского государства в XVI столетии была ориентирована на окончание процесса объединения земель Руси, поглощение государством ханств татар на востоке страны и отражение грабительских набегов татар Крыма в южным приграничных областях, борьбу за выход царства к берегам Балтийского моря.

В 1552 году к царству удалось присоединить Казанское ханство, а в 1556 году — Астраханское ханство; помимо этого, в состав Руси вошли территории Поволжья. Для того, чтобы бороться с неожиданными и разрушительными набегами крымских татар была создана Большая (Тульская) засечная черта, а строительство было окончено в 1566 году. В 1581 году знаменитая экспедиция казачества, возглавляемая Ермаком Тимофеевичем, положила начало присоединению суровых сибирских территорий.

Выход к низовьям Волги помог вернуть Московскому царству доступ к Каспийскому морю. Кроме того, в период правления Ивана Грозного, стало возможным восстановление влияния России на народы Северного Кавказа — в Адыгее и Кабарде. Усиление позиций русского государства в Волжско-Каспийском регионе и на Кавказе стало волновать Османскую империю. Турция и находящиеся в ее власти крымские татары летом 1569 года предприняли попытку военного похода на Астрахань, который стал началом длинной череде последующих русско-турецких войн. Но в то же время, «Астраханский поход» турков не окончился успехом и не повлек за собой каких-либо территориальных изменений. Внушительная часть флота турок-османов и сухопутного войска была разгромлена. Однако это было выгодно и правительству Ивана Грозного, которое не желало продолжать еще одну военную акцию. Весной 1570 года в Стамбуле был подписан мир, который подтвердил статус-кво и восстановил нарушенные взаимоотношения между двумя державами.

В 1571 году орда крымчаков появилась у приступов Москвы, а затем сожгла ее. Спустя год хан Девлет I Гирей, возглавляющий огромное многотысячное войско снова выдвинулся на Русь. Войско хана состояло из 120 тысяч всадников, 20 тысяч турецких янычар, европейских наемников с огнестрельным оружием и артиллерией. Под Москвой, у деревни Молоди, 29 июля — 2 августа 1572 года произошла битва, которую по значимости для русской истории можно сравнить со знаменитой Куликовской битвой.

Русская армия, возглавляемая князем М. И. Воротынским, которая насчитывала всего 50 тысяч воинов, сумела разбить войско Девлета I Гирея. Ключевую роль в сражении при Молодях отводят пятитысячному опричному отряду князя Д. И. Хворостинина. После этого события, Крымское ханство перестало быть реальной угрозой для центральных областей России, а экспансию Османской империи удалось остановить.

На северо-западных окраинах царства для предоставления своей стране свободного доступа к Балтийскому морю Московское царство приняло участие в Ливонской войне (1558—1583). Поводом для начала войны считаются обвинения Ливонского ордена в неуплате юрьевской пошлины и препятствии ведения торговли русскими в Балтийском море. Результатом военной кампании стал крах Ливонского ордена (1560 год), который на протяжении нескольких веков являлся источником агрессии на славянских землях. Усиление позиций России на прибалтийском побережье стало причиной вступления в военные действия Речи Посполитой и шведского государства, в борьбе с которыми Москва потерпела проигрыш. В 1582 году был заключен сепаратный мирный договор в Ям-Запольском с Речью Посполитой, а в 1583 году — Плюсский мир со Швецией. Согласно этим договорам, Московское царство утрачивало завоеванные территории в Ливонии и выход к побережью Балтийского моря.

В 1584 году Иван Грозный скончался. Исследования современными учеными его останков сделали заключение о присутствие в них значительного количества ядовитых ртути и мышьяка, которые попадали в организм царя на протяжении нескольких лет. Еще ранее, в 1581 году, по той же причине скончался старший сын царя, наследник московского трона царевич Иван. В связи с этим, царский трон отошел к следующему за ним сыну — Федору Иоановичу (1584—1598), годам правления которого свойственно некоторое смягчение линий внутренней политики. На главные роли в стране выдвигается брат жены Федора — Борис Годунов.

Источник

Внутриполитические решения ивана грозного

Внутренняя политика Ивана Грозного и ее особенности :

Иван IV вступил на престол, будучи семнадцатилетним юнцом.

1547 год стал судьбоносным для Московского государства, поскольку в его истории начиналась новая эпоха, принесшая новые завоевания, реформаторские преобразования, горе и слезы преследуемым опричниной.

Внешняя и внутренняя политика Ивана Грозного, получившего такое прозвище в народе из-за его жестокости к окружению, отличалась активными действиями: как в отношении других стран и кочевых народов, так и в плане преобразований, произошедших внутри государства.

Венчание на царство

Вступив на престол, князь не пожелал довольствоваться титулом, дарованным ему по праву наследования от отца Ивана III.

По примеру западных стран, он пожелал признания божественного происхождения своей власти.

Поэтому в 1547 году князь Иван IV был венчан на царство и получил от рук патриарха не только венец, но и титул «Князя всея Руси», тем самым изменив статус всего Княжества Московского на Царство.

Внутренняя политика и развитие Московского царства

Внутренняя политика Ивана Грозного характеризуется проведением многочисленных реформ, затронувших устои государства.

В первую очередь царь приказал собрать воедино все законы, действовавшие на территории государства, и записать их в одну книгу, получившую название «Судебник». Это произошло в 1550 году и положило начало становлению правового института в государстве.

Прецедента произошедшим событиям ранее не было. Это свидетельствует о том, что внутренняя политика Ивана Грозного в правовом поле была прогрессивным явлением.

Реформа органов управления: Земский собор и Приказы

Преобразования коснулись и органов управления. Были созданы так называемые Приказы, которые ведали хозяйственными делами в государстве и подчинялись воле царя. Земский собор стал совещательным органом при царе. Его первый созыв пришелся на 1549 год. Это стало началом централизации власти в государстве.

Создание регулярной армии: стрелецкие полки

Становление сильного государства не могло происходить без сильного войска, поэтому политика Ивана Грозноготакже нашла отражение и в военной отрасли. Были созданы стрелецкие войска. Они стали отдельным привилегированным сословием, находившимся на службе у государя.

Церковь и усиление царской власти

Внутренняя политика Ивана Грозного коснулась и церкви. На период 16 века церковь на Руси являлась собственником, в руках которого были сосредоточены огромные земельные владения.

Это давало право митрополиту активно вмешиваться в дела государства и влиять на царя. По приказу царя был созван Церковный собор, который ограничил землевладения церкви и подчинил ее воле царя.

Таким образом прошло становление и укрепление царской власти.

Во внешней политике Иван Грозный обратил свои взоры на Восток. После распада Золотой Орды русских правителей привлекали ее просторы.

К этому времени там образовались небольшие княжества, одним из которых было Казанское ханство. В 1552 году Казань была захвачена. Через четыре года та же участь постигла Астрахань.

Дорога в Сибирь была открыта, и вскоре туда направились первые казацкие дружины.

Успешными восточными походами царь воодушевился и обратил внимание на западные страны. Балтика с ее землями давно привлекала внимание русских дворян, желавших расширить свои владения. С 1558 года начинается война с западными странами – Польшей, Литвой, Швецией. Ливонская война приобрела затяжной характер, а предательство русских князей привело к поражению.

Ответом на поражение в Ливонской войне и измену некоторых дворянских родов стала опричнина. С 1566 года практически все рода княжеского или дворянского происхождения содрогались при слове «опричник».

Вся земля в государстве была разделена царем на земскую и опричнину. Последняя считалась собственностью царя. Все аристократы, проживавшие здесь ранее, подлежали переселению. Непокорные карались смертью либо ссылкой.

Для исполнения воли царя было создано специальное подразделение войск – опричников.

Опричнина и ее последствия

Опричнина привела к серьезным разрушениям внутри государства и стала причиной сильнейшего экономического кризиса, но при этом укрепила власть царя и навсегда сломила сопротивление бояр.

Внутренняя политика и реформы Ивана Грозного. Опричнина

Развитие России в середине – второй половине XVI в. тесно связано с именем Ивана IV Грозного, находившегося на престоле 51 год. Иван Васильевич IV Грозный — первый российский царь, родился 25 августа 1530 г., умер 18 марта 1584 г. Он был сыном Василия III и Елены Глинской, дочери выходца из Литвы князя Василия Глинского.

Историки делят эпоху его правление на несколько этапов, что помогает лучше понять логику развития внутриполитического курса Ивана IV, главной целью которого было установление неограниченной личной власти.

Первый этап (1533-1538 гг.): правление матери Ивана IV Елены Глинской.

Главное событие – проведение реформ: денежной (московский рубль стал основной денежной единицей страны) и губной, то есть реформа местного самоуправления (попытка ввести должности выборных старост от дворян, подчинявшихся центру). В 1538 г. Елена Глинская умерла (есть версия, что ее отравили), Иван IV остался сиротой.

Для управления государством был создан регентский Совет из бояр.

Второй этап (1538-1547 гг.): боярское правление. Характерная черта – постоянная смена у власти боярских группировок (Шуйские, Бельские, Глинские).

Последствия: расхищение казны, потеря контроля над местным управлением, рост злоупотреблений и произвола «кормленщиков», резкое сокращение налоговых поступлений, рост недовольства населения, усиление набегов Казанского и Крымского ханств.

Мальчик-государь, от природы умный, впечатлительный и наблюдательный, рос в обстановке заброшенности и пренебрежения. Родственники-бояре не только не заботились о его образовании и воспитании, но даже плохо одевали и кормили его и его младшего брата Юрия, а иногда и прямо обижали и оскорбляли Ивана.

Безобразные сцены боярского своеволия, его собственные беспомощность и бессилие развили в нем подозрительность, недоверие к людям, а с другой стороны — пренебрежение к человеческой личности и человеческому достоинству.

Третий этап (1547-1560 гг.): реформаторский этап самостоятельного правления Ивана IV. Характерная черта – проведение широкомасштабных реформ. Ивану IV не было еще и полных 17 лет, когда был подготовлен политический акт большой государственной важности. 16 января 1547 г. Иван IV был торжественно коронован как царь всея Руси.

Во время торжественной службы митрополит Макарий возложил на Ивана крест, венец и бармы. Устами митрополита была начертана программа деятельности царя: в союзе с церковью, которая отныне объявлялась «матерью» царской власти, царь должен укрепить «суд и правду» внутри страны, вести борьбу за расширение государства. По завершении венчания Великий князь стал «боговенчанным царем».

В конце 1540-х гг. в окружении Ивана IV сложилось неофициальное правительство, которое в литературе получило название «Избранная Рада». В состав Рады входили Андрей Курбский, Алексей Адашев, протопоп Благовещенского собора Кремля Сильвестр, начальник Посольского приказа думный дьяк Иван Висковатый, митрополит всея Руси Макарий.

С деятельностью Избранной Рады связывают проведение целой серии важных преобразований.

Реформы в области государственного управления.

ü а) реформы центрального управления: 1549 г. – созыв первого Земского Собора. Цель – заручиться поддержкой сословий в проведении реформ. Итог: начало формирования сословно-представительной монархии (власть монарха опирается на поддержку сословий). 1550-е гг. – создание системы приказов (централизованных органов управления).

Одним из ключевых приказов был Челобитный, который возглавил А. Адашев. Задача учреждения — принимать челобитные (жалобы) на имя государя и проводить по ним расследование. Тем самым Челобитный приказ становился как бы высшим контрольным органом. Кроме этого были приказы Посольский, Холопий, Разрядный, Ямской, Разбойный, Большого двора и другие.

ü б) реформы местного управления. 1550-1555 гг. – возобновление губной и земской реформы. Были введены должности выборных старост из дворян (губные старосты), а там, где дворян не было – из свободного населения, то есть «от земли» (земские старосты). Цель – прекратить злоупотребления на местах, наладив контроль центра над местным управлением. В 1556 г.

были полностью отменены кормления.

Общий итог: создан централизованный и достаточно эффективный аппарат управления, увеличились доходы в казну.

1550 г.- единицей налогообложения стала «соха». Она определялась в зависимости от качества земли и положения владельца; в среднем составляла от 400 до 600 десятин.

1550 г. – принятие нового Судебника (ужесточены наказания за преступления против государственной власти и введены наказания за взяточничество; продолжен курс на закрепощение крестьян).

1551 г. – решения Стоглавого Собора (запрет церкви без разрешения царя приобретать новые земли; создание единого пантеона святых и единых обрядов; ужесточение правил поведения священнослужителей)

а) принято Уложение о службе, которое ввело единые принципы комплектования армии (дворяне и бояре представляли по одному воину со 150 десятин земли).

б) создание стрелецких войск – пехоты, вооруженной огнестрельным оружием (пищалями). Стрельцы служили на постоянной основе и получали за службу жалованье (деньгами и хлебом), иногда «дачи» (землю).

Реформы способствовали повышению боеспособности армии.

Общий итог реформ: сформировались признаки централизованного государства (кроме экономической составляющей). Система реформ, предпринятых Избранной Радой по своей сути была связана с идеей ограничения царской власти «мудрым советом», то есть той или иной формой представительства, выражающей, в отличие от аристократичной Боярской думы, интересы служилой массы и верхов посада.

1560 г. – роспуск Избранной Рады.

Четвертый этап (1560-1584 гг.): Главное событие – введение опричнины в 1565-1572 гг. Цель — утверждение принципа единовластия как основы государственной силы и разгром боярской оппозиции. Кроме того, Грозный отстаивал право на личный произвол. Главным методом опричников стал террор.

Долгое время в литературе было распространено мнение: опричнина — дело исторически необходимое, поскольку России, чтобы выжить, нужна была централизация, а бояре вроде бы были ее противниками, поэтому и приходилось их уничтожать. Ныне состав жертв опричного террора изучен.

На каждого боярина или дворянина приходилось, по меньшей мере, 3—4 рядовых служилых земледельца, а на каждого последнего приходилось по десятку лиц из низших слоев населения.

Причины введения опричнины.

◄ политические и социальные противоречия устройства Московского государства:

— отношения царя и боярской аристократии оставались неурегулированными;

— активная внешняя политика и необходимость в постоянном увеличении численности войска заставляли государство подчинять интересы производителей (крестьян, ремесленников и торговых людей) интересам служилого класса.

◄ личные мотивы Ивана Грозного.

Итогом деятельности Ивана Грозного стало установление режима самодержавной власти царя, ослабло влияние титулованного московского боярства, но одновременно начался тяжелый экономический кризис в центральных районах страны, бегство крестьян на окраины из-за карательных походов опричников и усиления налогового гнета в ходе Ливонской войны; падение обороноспособности страны.

Внешняя политика Ивана Грозного. Три основных направления:

1. Восточное. Цель: ликвидация остатков Золотой Орды и расширение границ на Восток.

1552 г. – взятие Казани и присоединение Казанского ханства.

1556-1557 гг. – присоединение Астраханского ханства и Ногайской Орды.

1581-1584 гг. – поход Ермака в Сибирь (его особенность – проводился на средства купцов Строгановых).

В итоге были ликвидированы остатки Золотой Орды (кроме Крымского ханства), территория государства расширилась на Восток до рек Обь и Иртыш. Этими военными успехами были открыты для колонизации огромные пространства плодородных и малонаселенных земель.

2. Южное направление. Цель: расширение границ на юг; главный противник – Крымское ханство, вассал могущественной Османской империи. Не имея сил, Россия, в основном, проводила оборонительную политику, строила укрепленные «засечные черты» на южных границах, выкупала пленных и т.д.

Южное направление следует рассматривать как неудачное для России.

1571 г. – поход крымского хана Девлет-Гирея на Москву и ее сожжение. Это событие следует рассматривать в русле Ливонской войны, так как Девлет-Гирей выступал как союзник Речи Посполитой.

1572 г. – второй поход Девлет-Гирея на Москву, битва у села Молоди, победа русских войск.

3. Западное направление. Главной его целью была борьба за выход к Балтийскому морю. Основное событие — Ливонская война (1558-1583 гг.), начавшаяся по инициативе России. В ней можно выделить три этапа:

1558-1561 гг. – Россия разгромила Ливонский Орден и захватила почти всю Прибалтику.

1561-1578 гг. – война шла с переменным успехом; России благоприятствовало то, что в этот период в Польше не было короля, но последствия опричнины и походы Девлет-Гирея не позволили воспользоваться этими обстоятельствами.

1579-1583 гг. – неудачный этап для России. В 1569 г.

Польша и Литва объединились в Речь Посполитую, королем был избран талантливый полководец Стефан Баторий, который начал активное наступление против России.

В итоге Польша и Швеция вытеснили русские войска из Прибалтики и вторглись в ее пределы (1580-1581 гг.). Лишь благодаря героической обороне Пскова удалось избежать вторжения поляков и шведов вглубь России.

В 1584 г. Иван Грозный умер, царем стал его сын Федор Иоаннович (1584-1598 гг.). Его царствование было временем политической осторожности и успокоения народа после опричнины. За спиной несамостоятельного Федора стоял его шурин (брат жены царя — Ирины) Борис Годунов.

Выполняя регентские функции, он сумел стать фактическим правителем государства. Главные события: стабилизация положения в стране; преодоление экономического кризиса 1570-80-х гг.; 1589 г. – учреждение патриаршества, что свидетельствовало о возросшем престиже России.

Даточные люди – в XV-XVII вв. лица из тяглого населения, отданные на пожизненную военную службу.

Дворовая тетрадь – список членов Государева двора (4 тыс. человек), из числа которых назначались высшие должности государства. Создана в 1552 г.

Дети Боярские – категория служилых людей из обедневших боярских родов.

Домострой — памятник русской литературы XVI в, свод житейских правил и наставлений. Отражает принципы патриархального быта, предписывает строгость домашнего уклада.

Составлен при участии священника Сильвестра.

Заповедные лета — запрет крестьянам выходить в Юрьев день от своих хозяев.

Окольничий — один из высших придворных чинов в допетровской Руси. В Боярской Думе окольничий занимал второе место после боярина. Окольничие сидели в приказах, назначались наместниками и воеводами, бывали послами.

Опала, государев гнев — выражение, часто встречающееся в русских памятниках XV – XVII вв. Выражалась в различных формах наказаний: от запрета являться во дворец, домашнего ареста до лишения должностей и чинов, ссылки с конфискацией имущества, тюремного заключения и смертной казни.

Опричнина – в 1565 – 1572 гг. система чрезвычайных мер, осуществленных Иваном IV для подавления боярско-княжеской оппозиции и укрепления самодержавия.

Постельничий — старинный чин княжеского двора; ведал постельной казной (иконы, кресты, посуда золотая и серебряная, платье и т.п.

), внутренним распорядком великокняжеских (царских) покоев, мастерской палатой, в которой шили белье и платье для царя и членов его семьи. Постельничий хранил личную печать царя и часто возглавлял его канцелярию.

Близость к государю давала постельничим высокое значение, и даже влияние на государя.

Тархан – льготная налоговая грамота в XIII – XVI веках, освобождавшая от части или всех платежей в пользу государства.

Стяжатели (иосифляне) – священники, которые считали, что только богатая церковь может выполнять в государстве свою высокую миссию. Духовный лидер – игумен Иосиф Волоцкий.

Нестяжатели – священники, которые выступали за отказ монастырей от землевладения и строгий аскетизм. Духовный лидер – Нил Сорский.

Четьи-Минеи – 12-томное (по числу месяцев) собрание житий святых, поучений, произведений религиозного права, расположенных по дням христианских праздников и дням памяти святых. Были созданы митрополитом Макарием в середине XVI века.

Тяглые люди – население, платившее натуральные и денежные сборы в пользу государства.

Целовальник — должностное лицо в XV-XVII вв. Избирался из посадских людей или черносошных крестьян для выполнения различных финансовых или судебных обязанностей. Клялся честно выполнять их (целовал крест).

Ясак – натуральный налог, которым облагались народы Поволжья и Сибири. Ясак вносился в казну пушниной, иногда скотом.

Политическая деятельность Ивана (IV ) Грозного и его реформы

Введение

Актуальность

данной темы обусловлена тем, что образовавшееся в конце XV — начале XVI в. Российское государство развивалось как часть общемировой цивилизации и в этом большую роль сыграла личность Ивана Грозного, импульсивного политика и реформатора.

Иван

обладал природным умом, был тонким политиком, искусным дипломатом и неплохим военным стратегом, но вместе с тем он был человеком бурных страстей, нервным, резким, вспыльчивым, мстительным, с тяжелым деспотичным характером.

Он быстро терял самообладание и приходил в бешеную ярость, отличался с ранних лет подозрительностью и жестокостью и все эти качества проявились

в государственной деятельности Ивана IV, который вошел в историю не только как видный политик и деятель, но и как беспощадный тиран, деспот, прозванный «Грозным».

1547 г. — год венчания Ивана на царство и его женитьбы, он знаменовался началом больших народных волнений, толчком к которым послужил пожар в Москве 21 июня. Ходили слухи об Умышленном поджоге столицы князьями Глинскими.

Иван начал розыск, заодно отстранив от государственных дел Глинских и других бояр, злоупотреблявших властью. Не доверяя вполне княжеско-боярской аристократии, он стал шире опираться на дворянство, сформировал из преданных людей новое правительство — Избранную раду.

Руководил радой верный царю дворянин Алексей Адашев, которому помогали священник Сильвестр и князь Андрей Курбский. Избранная рада проводила политику государственной централизации, стремилась примирить интересы и бояр, и дворян, и духовенства.

Она провела ряд реформ: расширила органы центрального управления, изменила порядок управления городами и волостями.

Цель

данной работы – это раскрытие

темы «Иван Грозный: жизнь и политическая деятельность».

Таким образом, для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи, а именно:

1.Рассмотреть личность Ивана Грозного

2. Изучить политическую деятельность И. Грозного и его реформы

1.Личность Ивана Грозного

Иван IV начал собирать Земские соборы. В 1549-1550 гг. проводился первый из них. В нем участвовали представители всех сословий и областей. В 1550 г. был составлен новый Судебник-сборник законов. Некоторые его положения были заимстовованы из Судебника 1497 г.

, в котором преобладало стремление к установлению в общероссийском масштабе единых правовых норм и единого судопроизводства. С 1551 г. Боярская дума действовала нерегулярно, не участвовала в решении важных государственных вопросов. Теперь на первый план вышла Избранная рада.

Активное участие в этом личном совете царя принимали Адашев, Сильвестр и Курбский, а также митрополит Макарий. Начиная с 1553 г. между Иваном и Сильвестром возникло недоверие. И на это были основания.

Во время болезни Ивана IV Сильвестр поддержал двоюродного брата царя Владимира Андреевича Старицкого, заявившего свои права на престол. В результате Сильвестр добровольно удалился в Бело-зерский монастырь, а Адашева отправили в Ливонию.

В 1560 г. умерла жена Ивана Анастасия. Сразу

же после этого враги Избранной

рады распустили слух о том, что якобы

Анастасию отравили дворяне.

Иван поверил

слухам, разогнал раду и обвинил Сильвестра и Адашева в смерти жены. Обоих судили. Сильвестра отправили в Соловецкий монастырь, а Адашева заточили в тюрьму, где он и умер.

Курбский бежал в Литву и с 1564 г. служил у польского короля в течение 19 лет.

Иван

Васильевич, впервые на Руси, стал формировать войсковые части на постоянной основе. Ядром этого войска стали стрельцы, впервые упоминавшиеся в связи с походом русской рати на Казань в 1552 г.

Стрельцы набирались из свободных людей и должны были служить всю жизнь, а военное их занятие становилось наследственным. К 1584 г. их число достигало примерно 12 тысяч, из них 7,5 тысяч находилось в Москве. Вместе с городовыми казаками они образовали первую пехоту.

Одновременно было организовано и постоянное артиллерийское войско, разделявшееся на пушкарей, гранатчиков, затинщиков. Был образован отдельный отряд пи-щальников. Однако стрельцы не составляли еще всю армию. Главной военной силой по-прежнему оставались служилые люди, так называемая рать.

Каждый город или уезд должен был выставить определенное количество людей не из военного сословия. Члены такой рати назывались посошниками.

3 декабря 1564 г. Иван вместе с

женой Марией Темрюковной неожиданно

уехал в Александрову слободу,

куда вывез и все свои ценности. 3 января 1565 г.

Иван обратился с письмом к митрополиту, где объяснил причины своего поступка. Народ заволновался, просил царя вернуться и править как ему угодно, судить всех, на кого он обижен.

Иван поставил свои условия, а в Москву обещал вернуться лишь после того, как устроит свою опричнину.

В 1565 г. Иван вернулся в Москву, потребовал выделить для себя особый уезд, в

котором бы жили отборные служилые люди, набранные со всех областей Московского

государства. В своем опричном уделе Иван стал полновластным хозяином, создал особую администрацию и отдельное опричное войско.

Опричники носили черную одежду, к седлу привязывали собачью голову с одной стороны, метлу — с другой (собаки выгрызают, а метлы выметают измену бояр из государства). В 1570 г. Иван с опричным войском ходил на Новгород.

Новгородцы якобы поддерживали польского короля Казимира и хотели с помощью поляков посадить на московский престол Владимира Старицкого. Во время расправы погибло до 15 тысяч человек. Новгород был почти полностью уничтожен и из могущественного соперника Москвы превратился во второстепенный город.

Вместе с отменой опричнины в 1572 г. было ликвидировано деление страны на опричнину и земщину.

1 сентября 1569 г. умерла вторая жена

Ивана Мария Темрюковна. Ходили

слухи, что и ее, как и Анастасию,

отравили. Иван был в ярости. Свой гнев царь обрушил на Владимира Андреевича Старицкого, вся семья которого погибла в том же 1569 г.

В 1575 г. Иван Грозный, имея двух сыновей — наследников, неожиданно передал власть Симеону Бекбулатовичу — правнуку хана Орды Ахмата. Передал не только власть, но титул и корону.

Симеон был даже коронован, хотя и без особой торжественности. Симеон оказался ответственным за все государственные дела, в том числе и за долги Ивана IV. В 1576 г.

Иван Грозный сместил Симеона и дал ему в управление Торжок и Тверь.

Еще в 1545 г. Иван предпринял попытку завоевать

Казань, которая носила скорее разведывательный характер и больших результатов

не дала. Но в результате этого похода к государству были присоединены земли чувашей и черемисов (мари). Для подготовки нового похода на Казань Иван заложил в 1551 г.

крепость Свияжск, для чего привлек чувашей и мари. В августе 1552 г. 150-тысячное войско Ивана осадило Казань. 2 октября царь Иван Грозный вошел в город. Наместниками в Казани назначили князя Александра Борисовича Горбатого и боярина князя Василия Семеновича Серебряного.

Казань вошла в состав Московского государства.

В 1556 г. было ликвидировано Астраханское ханство. При Иване Грозном выстроены

города: Чебоксары, Уфа, Самара, в которых

быстро развивались ремесла и торговля. Марийцы, чуваши, мордва, башкиры стали подданными московского царя.

Россия становилась большим многонациональным государством, и название Московская Русь уже не подходило, страну все чаще стали называть «Великая Русь». Иван Грозный присоединил также сибирские земли благодаря борьбе атамана Ермака с ханом Кучумом.

Возникли города-крепости Тюмень и Тобольск.

Одновременно

с укреплением власти в стране и расширением государства шло

усиленное закрепощение крестьян. Все

чаще запрещалось проведение «Юрьева дня», ухудшалось положение крестьянства.

В годы правления Ивана Грозного продолжали строить новые монастыри, которые

нуждались в церковных книгах. Царь приказал их разыскивать, скупать

на торгах. Было принято решение

об организации книгопечатания. Митрополит Макарий одобрил эту идею. В 1563 г.

в Москве был построен дом, где стали работать два мастеровых-печатника: дьякон Иван Федоров и Петр Мстиславец. В 1564 г. они выпустили первую русскую датированную печатную книгу «Апостол». Затем, в 1574 г., была издана первая славянская «Азбука» и переиздана книга «Апостол». В 1580-1581 гг.

в Остроге вышла полная Библия, которая получила название «Острожская». Иван Федоров вошел в историю Русского государства « как основатель книгопечатания.

В царствование Ивана Грозного велась длительная и упорная Ливонская война (1558-1583 гг.). Для Русского государства она оказалась неудачной, т. к. экономика страны не могла выдержать столь длительной напряженной борьбы с более сильным противником. Международное положение также не было благоприятным для России.

Несдержанность, горячность, ярость проявлял Иван Грозный

в отношении к своему сыну Ивану, которого готовил к управлению государством. Иван Иванович был женат трижды.

Первая его жена — Сабурова, вторая Соловая, третья — Елена Ивановна Шереметева. В 1581 г. Иван Грозный, беседуя с сыном, разгневался и ударил его посохом по голове, попав в висок.

Через несколько дней Иван, которому было всего 23 года, умер.

В 1580 г. царь Иван вступил в седьмой

брак с Марией Нагой, дочерью боярина Федора Федоровича. У них родился сын — царевич Дмитрий. Незадолго до смерти Иван развелся с Марией и собирался жениться на племяннице английского короля, дочери лорда Генри — Мэри Гастингс.

В 1584 г. царь стал чувствовать себя все

хуже и хуже. Ему было 53 года, а выглядел он дряхлым стариком. К общей слабости прибавилась страшная болезнь: у него началось гниение внутренностей. Никакое лечение не помогало. 18 марта 1584 г. Иван Грозный умер.

Вот что писал Н. М.

Карамзин: «В заключение скажем, что добрая слава Иоаннова пережила его худую славу в народной памяти: стенания умолкли, жертвы истлели, и старые предания затмились новейшими; но имя Иоанново блистало на Судебнике и напоминало приобретение трех царств монгольских: доказательства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в течение веков видел Казань, Астрахань, Сибирь как живые монументы царя-завоевателя; чтил в нем знаменитого виновника нашей государственной силы, нашего гражданского образования; отвергнул или забыл название Мучителя, данное ему современниками, и по темным слухам о жестокости Иоанновой доныне именует его только Грозным, не различая внука с дедом, так названным древнею Россиею более в хвалу, нежели в укоризну. История злопамятнее народа!»

После смерти Ивана Грозного на престол вступил его 27-летний сын Федор.

Таким образом, в XVI в. происходил процесс

укрепления традиционной феодальной экономики. Рост мелкотоварного производства в городах и торговли не привели к созданию очагов буржуазного развития.

2. Политическая деятельность Ивана (IV ) Грозного и его реформы

2.1. Годы правления

бояр

После смерти в 1533 г. Василия III на великокняжеский

престол вступил его трехлетний сын Иван IV. Фактически государством управляла его мать Елена, дочь князя Глинского -выходца из Литвы. И в годы правления Елены, и после ее смерти (1538, есть предположение, что она была отравлена) не прекращалась борьба за власть между боярскими группировками Бельских, Шуйских, Глинских.

Боярское

правление привело к ослаблению центральной власти, а произвол вотчинников вызвал широкое недовольство и открытые выступления в ряде русских городов.

В июне 1547 г. в Москве на Арбате вспыхнул сильный пожар. Два дня бушевало пламя, город почти полностью выгорел. Около 4 тыс. москвичей погибли в огне пожарища.

Иван IV и его приближенные, спасаясь от дыма и огня, спрятались в селе Воробьеве (нынешние Воробьевы горы). Причину пожара искали в действиях реальных лиц.

Поползли слухи, что пожар — дело рук Глинских, с именем которых народ связывал годы боярского правления.

В Кремле на площади около Успенского собора собралось вече. Один из Глинских был растерзан восставшим народом. Дворы их сторонников и родственников были сожжены и разграблены. «И вниде страх в душу моя и трепет в кости моя», — вспоминал впоследствии Иван IV. С большим трудом правительству удалось подавить восстание.

Выступления против властей произошли в городах

Олочке, несколько позднее — в Пскове, Устюге. Недовольство народа нашло отражение в появлении ересей. Например, холоп Феодосии Косой, наиболее радикальный еретик того времени, выступал за равенство людей и неповиновение властям. Его учение нашло широкое распространение, особенно среди горожан.

Народные

выступления показали, что страна нуждается в реформах по укреплению государственности, централизации власти. Иван IV вступил на путь проведения структурных реформ.

Особую

заинтересованность в проведении реформ высказало дворянство. Своеобразным идеологом его был талантливый

публицист того времени дворянин Иван Семенович Пересветов. Он обратился к царю с посланиями (челобитными), в которых была изложена своеобразная программа преобразований. Предложения И.С. Пересветова во многом предвосхитили действия Ивана IV. Некоторые историки даже считали, что автором челобитных был сам Иван IV. Исходя из интересов дворянства, И.С. Пересветов резко осудил боярское самоуправство.

Политические взгляды Ивана Грозного

Противоположная тенденция в политической идеологии была наиболее полно сформулирована царем Иваном IV. Ее содержание заключалось в утверждении правомерности неограниченной верховной власти, обеспечивающей реализацию полнейшего «самовластья» ее носителем.

Политическая доктрина Ивана IV складывалась в обстановке развязанного им террора и ставила перед собой задачу оправдания наиболее жестоких методов деспотического правления.

В этот период развития русской государственности не наблюдалось реальных причин и поводов для возврата к удельной раздробленности, ибо завершение объединительной политики стало уже очевидным фактом. Введение новых форм управления страной в виде опричных мероприятий (1564г.

) реформаторских целей не преследовало, а разделение государства на две части (опричнину и земщину) не подрывало основы могущества феодальной аристократии. Иван IV отказался от преобразований и ввел в стране при помощи опричных мероприятий террористический политический режим.

В области политических воззрений Иван IV наибольшее внимание уделял выяснению законности происхождения правящей династии. Единственным законным основанием занятия царского престола он считал право наследования. «Самодержавство Российского царства началось по Божьему изволению от великого князя Владимира – великого Владимира Мономаха…

и от храброго великого государя Дмитрия, одержавшего великую победу над безбожными агарянами – великого князя Ивана… отца нашего великого государя Василия и до нас смиренных скипетродержателей Российского царства».

Престол «не похищен», не захвачен чрез войну и кровопролитие, а унаследован волей провидения, мирным путем без гражданских войн («десница наша не обагрялась кровью соотечественников»).

В Послании к шведскому королю Иван IV подчеркивает значение своего царского величия именно законностью происхождения власти русских князей и наследственным получением царского венца самим Иваном, поэтому он и считает себя выше своего адресата, поскольку прародители шведского короля «на престоле не бывали». Себя он именует «скипетродержателем», «величайшим христианским государем», получившим власть непосредственно в силу божественного промысла. Значение царской власти он поднял на недосягаемую высоту.

Такое понимание царской власти предоставляло идейную базу для определения объема ее полномочий. В отличие от Иосифа Волоцкого, Филофея, М. Грека, 3. Отенского и И. Пересветова, связывавших действия царя «заповедями и законами», Иван не признает никаких ограничений своей власти.

По его мысли, подданный безраздельно должен находиться во власти царя. «По Божьему изволению Бог отдал их души (подданных. – Н. 3.

) во власть нашему деду, великому государю, и они, отдав свои души, служили царю до самой смерти и завещали Вам, своим детям, служить детям и внукам нашего дела».

Традиционно для всех русских мыслителей имел значение моральный облик властвующей персоны, но Ивана, напротив, совершенно не интересует нравственность царской особы, он даже в некоторой мере кичится своей «скверной», для него имеет значение только наследственное происхождение власти.

Царская власть нераздельна, и никакое вмешательство в ее прерогативы недопустимо по самой ее природе. Иван IV определяет форму власти как «вольное царское самодержавие… нашим государям никто ничего не указывает…

никто их вольных самодержавцев не сменяет на престоле, не ставит и не утверждает» Царю может оказывать помощь только бог Царь не нуждается «ни в каких наставлениях от людей, ибо не годится, властвуя над многими людьми, спрашивать у них совета» «Зачем же тогда и самодержавием называться?» Воля скипетродержателя не ограничена никакими законами, так как «вольное царское самодержавие» по самой своей природе не допускает контроля и ограничения. «До сих пор,– писал Иван IV,– русские властители ни перед кем не отчитывались, но вольны были жаловать и казнить своих подданных, а не судились с ними ни перед кем» Высший суд в государстве принадлежит только ему – как непосредственному наместнику бога Вид и меру наказания определяет не закон, а лично сам царь, равно как и устанавливает степень вины наказуемого Шкала жесточайших наказаний произвольна и черпается в основном из истории царствований «различных благочестивых царей», а отнюдь не из законодательства Царь стремился обосновать также и свое право судить и наказывать не только за дела, но и за мысли, утверждая, что «лукавые замыслы еще опаснее. ».

Весьма своеобразную интерпретацию получило в теории Ивана IV традиционное для русской политической мысли положение об ответственности властителя перед подданными.

Царь не может быть преступен по самой своей природе, он бывает только грешен, а наказание греха – прерогативы Высшего суда Если царь «заблудихом душевне и телесно и ста согрешником перед Богом и человеки всяким законопреступлением еже не мочно писанием исписати и человеческим языком изглаголати», то все это будет определяться только как грех и наказывается исключительно Всевышним, причем тяжесть наказания ложится на подданных Законы должны исполняться подданными, а не властителями Царь утверждал свое право «жаловать своих холопов», равно как и казнить по своему собственному усмотрению, смешав здесь неравнозначные категории, ибо для казни (наказания) нужен закон и суд, а для пожалования действительно достаточно одной царской воли.

Нетрадиционно разрешает он и вопрос о взаимодействии властей: духовной и светской. Теорию симфонии властей он полностью отрицает, выступая сторонником четкого разграничения сфер их действия.

«Одно дело,– заявляет он,– священническая власть, иное дело–царское правление», ибо «одно дело спасать свою душу, а другое – заботиться о телах и душах многих людей» Такая постановка вопроса вытекает из последовательно проводимого Иваном IV принципа безграничности царской власти ее он не хотел делить ни с кем, даже с наместниками бога.

Большое значение в суждениях Ивана Грозного придается методам и способам реализации власти. Здесь он обращается к традициям, употребляя термины «страх» и «гроза».

Понятие «гроза» у него полностью освобождается от внешне-политических характеристик, оно более не касается иноземных государств, а в сфере внутренних отношений обходится вопрос о восстановлении нарушенной справедливости.

«Царской власти дозволено действовать страхом и запрещением, чтобы строжайше обуздать безумие злейших и коварных людей». Демагогически ссылаясь на апостола Павла, Грозный утверждал, что царь обязан «спасать» своих людей «страхом».

Вся доктрина Ивана IV направлена лишь на идеологическое оправдание террора Царя интересовали не формы правления и не государственное устройство, а придание легитимности опричным грабежам и насилиям.

Источник