- Исторические способы производства стали

- Сыродутные горны

- Кричные горны

- Пудлинговые печи

- История производства стали

- Исторические способы производства сталиСыродутные горны В течении истории обработки железа существовало несколько способов производства стали. Первые печи для добывания железа из железной руды называл

- Исторические способы производства стали

- Английская технология изготовления стали

- Производство высококачественных сталей

- Европейская металлургия от костра до мартена

Исторические способы производства стали

Сыродутные горны

В течении истории обработки железа существовало несколько способов производства стали.

Первые печи для добывания железа из железной руды назывались сыродутные горны, потому что в них для лучшего сгорания топлива и прогревания руды нагнетался сырой не подогретый воздух. Детальнее о первых печах можно почитать в Истории железа.

Д олгое время производство стальных изделий было очень длинным и трудоемким процессом. Сначала производился чугун, потом он восстанавливался в мягкое железо – крицу, крица проковывалась и получалась нужная металлическая деталь (или же заготовку к ней, которая еще обрабатывалась на металлорежущих станках). Весь процесс требовал много сил и времени, потому в XIX столетии, когда резко возрос спрос на сталь, металлурги начали искать пути добывания жидкой стали.

Кричные горны

До конца XVIII века в производстве металла использовались кричные горны. Но качество металла, производимого этим способом, было не очень хорошее – местами производимый чугун был более похож на сталь, местами на ковкое железо. Также ставились очень высокие требования к топливу: уголь был в непосредственном соприкосновении с железом и потому должен был быть наивысшего качества. Количество топлива для добывания металла также было огромным: для получения 1 кг железа нужно было сжечь до 4 кг угля. Количество производимого металла не могло удовлетворить потребностей рынка, так как даже в самых крупных горнах за 24 часа можно было добыть всего 400 кг железа.

Пудлинговые печи

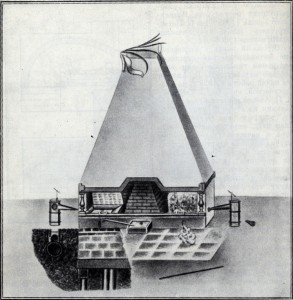

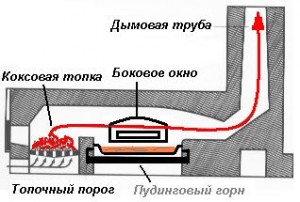

В 1784 году англичанин Корт предложил новый способ производства стали – процессом пудлингования в специально созданной для этого машине.

Машина работала следующим образом: в топке сжигали топливо. Продукты горения попадали в рабочее пространство печи, где находился чугун. Чугун нагревался, шлаки начинали выгорать и получалась крица.

Основным преимуществом пудлинговых печей было то, что они позволяли использовать в качестве горючего любое топливо, включая неочищенный каменный уголь. Также была устранена необходимость вручную нагнетать воздух, так как тяга осуществлялась через высокую трубу. Именно это стало причиной широкого распространения пудлинговых печей.

Объем печей стал больше. Но они все таки были недостаточно большими – для того чтобы чугун прогревался и восстанавливался равномерно, его приходилось помешивать. Это делалось вручную и было тяжелым трудом.

Металлурги продолжали поиски в создании более продуктивных способов добывания металла и в 1856 году английский инженер Бессемер изобрел новую технологию изготовления стали .

Источник

История производства стали

Всем известно, что почти три четверти периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, составляют металлы. Место металлов в современном мире – одно из центральных, а значение их для современного человека трудно переоценить. Казалось бы, человек знает о металлах все, для него в этой области не осталось никаких тайн, но позвольте нам, сотрудникам компании «Металл-СК», давно и успешно занимающейся металлопрокатом, в этом усомниться и познакомить вас с некоторыми тайнами из истории использования человеком металлов. Давайте заглянем в загадочные глубины истории человечества, ведь именно там еще молодое племя людей познакомилось с металлами, открыло некоторые волшебные их свойства, узнало, как можно заставить его приносить пользу. Однако когда именно это случилось и как именно – это самый большой секрет и самая главная тайна металлов, которые тщетно пытается разгадать.

По преданиям, первое железо досталось людям с неба. Оно содержалось в метеоритах. Это подтверждается словами, обозначающими в разных языках железо – в древнеегипетском железо именуется «вааепере», в переводе «родившееся на небе», а в древнекоптском его называют «камнем неба». Однако смущает редкость железных метеоритов в природе, что значительно снижает вероятность их находок древним человеком. Ученые склоняются к земному происхождению железа, которое подтверждает, крайне редкое, нахождение в природе самородков.

Древнейшие изделия из металлов были найдены на месте поселений, существовавших около восьми тысяч лет назад! Сначала человек просто нашел некоторые металлы, которые встречаются в природе в естественном, или самородном состоянии, — золото, серебро, медь. Они загадочно блестели, радовали глаз, и потому их использовали для изготовления украшений. Однако вскоре самородную медь человек применять и как материал для различных орудий: рыболовных крючков, наконечников стрел и копий.

А как же человек начал добывать металл из камня? Как впервые возникла добыча руды? О, это случилось не сразу, и не без помощи божественных сил, которые в данном случае представлял огонь. Древние божества защищали людей, но и сами нуждались в защите. Чтобы огонь не погас, его обставляли камнями, а среди этих камней попадались и куски медной руды. Под воздействием магических сил огня руда расплавлялась и превращалась в медь. Долго не замечал этих волшебных превращений древний человек, но наконец заметил и стал специально загружать медную руду в костер, чтобы получить металл. Медь, выплавленная из руды, оказалась более крепкой, чем самородная, правда, все еще уступала по крепости камню – слишком она была мягкая. Гораздо прочнее оказался сплав меди с оловом – бронза. Орудия из бронзы постепенно вытеснили аналогичные медные.

Долгое время железо ценилось наравне с золотом, потому что его было так же мало. Но в конце концов человек открыл относительно дешевое производство железа – выплавку его из руды в металлургических печах. На земле наступил железный век, который продолжается до сих пор.

А теперь обратимся к другой тайне: когда человек узнал, почему получаются металлы. Да, человек сначала узнал, как получаются металлы, но еще долго после этого не мог понять, почему. Человек не мог понять всех трансформаций железа: иногда оно получалось твердым, но хрупким, а иногда, напротив, слишком мягким, но орудия из него гнутся, сплющиваются и быстро тупятся. Таким образом, история добычи руды – это история различных опытов, которые проводились с металлами и продолжались до последней четверти XIX века. Именно тогда русский ученый П.П. Аносов научно обосновал производство стали. Ему на это потребовалось 10 лет.

В нашем XXI веке сталь получают на специально оборудованных металлургических заводах. Где сначала железную руду расплавляют в огромных доменных печах, в которых она превращается в чугун. Чугун, в свою очередь, расплавляют, но уже в мартенах, конвекторах или электропечах, и тогда он превращается в сталь. Над этим волшебным превращением «колдуют» специалисты различного профиля: агломератчики, инженеры-металлурги, конверторщики, обжиговщики, плавильщики, разливщики, стропальщики, которые легко управляют различными металлургическими агрегатами.

А как получали сталь тогда, когда не было всего этого арсенала умных машин? На Востоке, как, впрочем, и в Египте, и на Британских островах, и в Древней Элладе, и в Древней Руси , выплавляли сталь из тщательно подготовленной железной руды в небольших сосудах из глины (тиглях). Железную руду предварительно дробили на мелкие кусочки, потом обжигали эти кусочки на костре. В процессе выгорали сера, фосфор и другие вещества, которые, встречаясь в руде, ухудшают свойства металла. Древние мастера об существовании всех этих веществ и их воздействии на металл, конечно, не догадывались, просто, на основании опыта они знали, что из измельченной и обожженной руды получается сталь лучше.

После завершения обжига руду засыпали в тигель, причем, засыпали послойно с порошком из древесного угля; слоев, как правило, делали 10-12 (слой угля — слой руды – слой угля). Уголь в том случае играл роль теплового носителя, так как он горел и расплавлял руду. Для того чтобы горение было более интенсивным, в основании тигля существовало отверстие, куда нагнетали воздух посредством больших кожаных мехов. Таким образом в тигле создавалась высочайшая температура, под воздействием которой расплавлялась руда, а углерод, который и составляет уголь, изымал из руды кислород, и она превращалась в железо. Металл-СК и этим занимается.

В дальнейшем глиняные тигли сменились небольшими печами-домницами, которые давали уже больше металла. Однако на Востоке хранили очень долго верность именно тому способу создания стали, который нуждался в использовании тигля. Может быть, потому для восточного мастера получение железа – еще не конечный результат. Конечным результатом была булатная сталь, известная и почитаемая во всем мире, ибо никакая другая не могла сравниться с ней в твердости и вместе с тем гибкости. Секрет изготовления булатной стали передавался от отца к сыну и доподлинно не сохранился. Но известно, что после получения железа мастер доставал из укромных уголков чудодейственные растения (древние мастера были уверены, что соки растений, обладая прочностью, гибкостью, вязкостью, передают эти свойства металлу) и бросал из в отверстие тигля, но главное – в той пропорции, которая была известна только ему. И вот, растения сгорали, действительно передавая свою волшебные свойства железу, превращая его в сталь. Наверняка удалось установить, что вместе с корешками и листьями мастера добавляли в металл графитовый порошок, конечно, только в определенных пропорциях. И не знали мудрые мастера, что именно графит, который они считали материалом скорее вспомогательным, превращал железо в сталь. Дело в том, что графит – это чистый углерод, играющий одну из основных ролей в производстве металла. Первое важнейшее правило металлургии – только тот сплав считается сталью, в котором количество углеродов не превышает двух процентов. Второе важнейшее правило — чем больше углерода, тем сталь более крепка, но менее пластична, и наоборот.

Вот так, вплоть до середины прошлого столетия, путем подбора точного количества углерода и решалась сложнейшая задача совмещения в металле двух противоположностей – крепости и пластичности. Итак, решающая польза графита доказана. А как же быть с цветочками, корешочками? Их-то польза в чем? В том, что они содержат огромное количество разных неорганических веществ: железо, молибден, ванадий. Вот эти вещества по-разному и влияли на сталь, придавая ей особые уникальные свойства. Говоря о древнем производстве стали, нельзя не коснуться такого важного момента, как ее закалка. Это самый таинственный, самый волнующий момент изготовления особого рода стали. Закалка была изобретена в Древнем Египте, где мастера, желая быстро охладить откованное изделие, погружали его в очень холодную воду, и в результате отметили, что после этой процедуры металл становится много крепче.

Ошибочно полагали древние люди, что закалка напрямую зависит от качеств жидкости, в которые погружали раскаленный металл. Но эта ошибочность породила множество фантастических, изощереннейших экспериментов. Так, в Багдаде охлаждали металл, вонзая его в мускулистое тело раба, который должен был передать свою силу оружию. В Средневековье был известен рецепт закалки стали, главным ингредиентом в котором была моча рыжего мальчика. Скажите, темные суеверия? И будете правы. Просто, клинки действительно лучше закаляются в крови или моче, чем в простой колодезной воде, ибо этот процесс в идеале должен проходить медленно, что и получается в растворах солей. Или если клинок охлаждается на ветру, как закаляли сталь в древнем Дамаске.

А как же тогда быть с современными методами? В чем их привлекательность? В приватности научного знания над мифопоэтическим, который отличает современную металлургию от древней, но отнюдь не исключает ее красоты. Это подтверждает и слаженная четкая работа компании «Металл-СК», где каждая деталь, изготовленная из металла, рассчитана до мелочей и прекрасна в своей безупречности. Да, в современном мире многое решают математические формулы, числовые зависимости, точные вычисления. Так, еще на бумаге, можно заранее предугадать свойства, которые будет иметь сталь в результате, предварительно рассчитав всю технологию ее изготовления. Оттого-то современная металлопромышленность поражает огромным ассортиментом сталей: сверхпрочные, износостойкие, жаропрочные, кислотоупорные. Такой подход получил название композиционного, а ученые-металлурги – композиторов. А ведь и правда, если знаменитый афоризм называет архитектуру «музыкой, застывшей в камне», то многие металлические изделия иначе, как музыкой, застывшей в металле, и не назовешь.

Источник

Исторические способы производства сталиСыродутные горны В течении истории обработки железа существовало несколько способов производства стали. Первые печи для добывания железа из железной руды называл

Исторические способы производства стали

Сыродутные горны В течении истории обработки железа существовало несколько способов производства стали. Первые печи для добывания железа из железной руды назывались сыродутные горны, потому что в них для лучшего сгорания топлива и прогревания руды нагнетался сырой не подогретый воздух. Детальнее о первых печах можно почитать в Истории железа. Долгое время производство стальных изделий было очень […]

Английская технология изготовления стали

В 1856 году английский инженер Бессемер изобрел новую технологию изготовления стали – неподвижный конвертер. Наблюдая за производством стали в пудлинговых печах он заметил, что твердое восстановленное железо появляется раньше всего у воздуходувных труб. Он решил попробовать продувать через расславленный чугун воздух. В результате менее чем за час продувки чугуна он получил первосортную сталь! При чем […]

Производство высококачественных сталей

Мартеновские печи В 1861 году немецкие инженеры Фридрих и Вильям Сименсы изобрели регенеративную печь. Она предназначалась в первую очередь для нужд стекольной промышленности (где работали изобретатели), но вскоре получила широкое распространение в производстве высококачественных сталей. Печь имела генераторы газа (газопроизводители), регенераторы (возобновители) теплоты и литейное отделение (двор). Печь также обладала высокой дымовой трубой (40 м), […]

Источник

Европейская металлургия от костра до мартена

На протяжении всей истории человечества образ хозяйствования нашей цивилизации определяли металлы. Вообще говоря, все первые металлы, открытые человечеством, стоят правее водорода в электрохимическом ряду напряжений металлов. Это так просто потому, что все остальные по закону неумолимой термодинамики будут окислены во влажных и окислительных условиях атмосферы и литосферы. Точнее говоря, те, что правее водорода, тоже будут окислены – но сильно позже. А пока что встречайте: медь, серебро, золото, сурьма!

Справа все интересующие нас металлы, а заодно ртуть и платина. Не влезли палладий и висмут, но они встречаются реже метеоритов

Все эти элементы при определенной доле удачи могут быть встречены в самородном виде – неслыханное счастье для тех, кому до того предстояло пользоваться каменными орудиями труда. Металлу можно придавать почти любую форму, он не раскалывается, а деформируется при ударах, а еще его можно затачивать и делать качественно лучшие орудия труда. Золото, серебро и медь уже к позднему неолиту вовсю использовались для изготовления украшений, а в 6 тысячелетию человечество открыло для себя медные инструменты. Однако самым лучшим доступным металлом было, конечно, железо. Для того, чтобы найти его в чистом виде, нужно поистине дьявольское везение – оно встречается только в упавших метеоритах и является настоящей царской прерогативой (так, кинжал из гробницы Тутанхамона сделан именно из такого железа).

Новую веху в истории обработки металлов ознаменовала восстановительная металлургия. Люди открыли, что, если спекать некоторые минералы с углем, в камешках получившегося шлака заблестят кусочки меди. Это позволило человечеству перейти на небывало высокий по сравнению с неолитом уровень технологий. Новые медные инструменты и так были на порядок лучше каменных, но теперь они стали по-настоящему доступны. Вскоре появились первые печи для плавки меди, которые, например, можно найти в древних городах Анатолии. Так, первое найденное литое изделие датируется 5000 г. до н. э.

диаграмма Эллингема

Теперь сделаем небольшое отступление обратно к современности и обратим свои взоры на диаграмму Эллингема. Эта диаграмма показывает нам, насколько при разных температурах стабильны различные оксиды. Также она позволяет легко определить, восстановит ли углерод или угарный газ нужный оксид до металла при данной температуре – для этого всего лишь нужно посмотреть, в какой точке линия С и СО становится ниже линии соответствующего металла. Из нее можно понять, например, что даже при небольшом нагревании и углеродом, и угарным газом медь восстановится со свистом, а вот чтобы восстановить железо, придется хорошенько постараться (но все же меньше, чем для многих других металлов).

Проблема состоит не только в этом. Мало просто восстановить металл, необходимо его еще и расплавить, иначе вместо слитка, которому можно придать любую форму, получится просто серый (в случае железа) или красный (в случае меди) порошок. Поэтому для эффективного изготовления железных изделий нужна такая печь, которая сможет расплавить железо. Однако построить ее не так-то просто, первые железоделательные печи появились на территории той же Анатолии у хеттов примерно к 1200 г. до н. э. До этого человечество обходилось медью или бронзой – сплавом меди с мышьяком или оловом (бронза была попрочнее меди, дольше изнашивалась и плавилась при меньшей температуре).

Сыродутная печь

Такие требования сформировали облик европейской железной металлургии на многие века. Схема печи оставалась общей: высокая глиняная/земляная труба, в которой вперемежку уложены слои железной руды (как правило, болотной бурой слизи или каменной руды) и древесный уголь. Все это мероприятие было крайне малопрофитным в смысле целевого продукта, в железо превращалось около 30% руды в лучшем случае. Несмотря на это, железные орудия были на порядок выгоднее орудия из любого другого металла, доступного европейцам, из-за не в пример большего качества.

Описанный выше способ выплавки железа назывался сыродутным. Получившийся кусок железа содержал крайне большое количество шлаков, поэтому его проковывали большое количество раз. При этом получившееся железо обладало существенным недостатком. При получении оно было крайне твердым и незатачиваемым (так как содержало большое количество углерода), а при дальнейшем выгорании – очень мягким. Поэтому единственным способом получить нормальное, функциональное изделие было сваривание нескольких пакетов железа методом проковки сложенных слоев железа, просыпанных между собой бурой. Усовершенствовав технологи многократной проковки заготовки до предела и чередуя мягкие и твердые слои железа, человечество научилось изготавливать булатную сталь – один из лучших видов металлургической продукции своего времени.

Одним из основных шлаков в металлургическом производстве Средневековья был чугун. Он выплавлялся из руды раньше всех, потому что в нем больше углерода, а, чем больше в каком-либо твердом веществе примеси, тем ниже его температура плавления. Также чугун крайне хрупок и тяжел, что затрудняло его применение в металлургии. Довольно большая часть железа всегда уходила в шлаки в виде чугуна, откуда его было уже не выдернуть. В больших по размеру печах (штукофенах и блауофенах) с четырех-пятиметровыми «резервуарами» для руды и угля в чугун и шлак уходило просто огромное количество железа. Обычно из чугуна потом изготавливали низкотехнологические изделия типа кувалд, ядер и прочего. Забавный факт – и по сей день шлаки металлургического производства используются в дорожном строительстве как материал для брусчатки.

Схема современной доменной печи

Следующей вехой развития железного производства стали доменные печи. Человечество догадалось, что, если печь сделать достаточно большой, можно будет подбрасывать в нее уголь и руду прямо в процессе плавки, а железо, сталь, чугун и шлаки сливать из нее через отдельные летки. Этот процесс в 15-16 вв. стал очередным технологическим бумом для Европы – несмотря на то, что доменную печь нельзя было останавливать, а угля и руды она жрала абсолютно непомерное количество, она позволила европейцам превзойти весь мир по выплавке металла на душу населения, а, следовательно, по артиллерийской мощи.

С учетом роста населения и постоянно растущего спроса на железо его производство на душу населения в 11-13 вв. достигало порядка килограмма на человека в год. Для сравнения – современный небольшой ножик весит порядка 200 граммов, лезвие небольшого топора – около 700 граммов, а ведь еще нужно на чем-то готовить, чем-то строить, опять же всяческие метизы типа гвоздей, скоб, крюков и прочего. В итоге мы понимаем, что уровень сыродутной металлургии даже с учетом перекрытия некоторых потребностей другими металлами давал ужасающе мало.

Ситуация менялась, как ни парадоксально, с увеличением количества металлических изделий – можно было срубать больше деревьев, прокапывать более глубокие шахты, возводить более сложные конструкции. Производство росло в геометрической прогрессии – размер печей для выплавки железа все увеличивался, увеличивался от простой сыродутной печи к штукофену и блауофену и наконец-то вырос до настоящей домны с непрерывным циклом выплавки. И тут понеслась – положительная обратная связь сделала свое дело.

Всеевропейское внедрение в 15-16 веках доменной печи сразу, буквально за несколько десятилетий, увеличило количество производимого на душу населения железа втрое, а то и вчетверо. Нашей цивилизации впервые стали по-настоящему доступны каменные железные руды. Забегая вперед, скажу, что в Швеции, стране, которая на тот момент поставляла больше половины всего европейского железа, к 18 веку производство достигло невероятных 20 кг железа на человека. Впрочем, до обогащения и прочих технологических процессов мы пока еще не дошли – пока что это просто загрузка печи камнями руды, углем и флюсом – специальным веществом, чтобы снизить количество примесей в плаве и уменьшить температуру плавления.

Проблемой доменного производства была необходимость в огромном количестве качественного древесного угля – каменный уголь содержал много вредных для железа примесей, поэтому деревья приходилось вырубать в огромных масштабах. Об экологии тогда никто не заботился, но бескрайние леса были, очевидно, не во всех странах. Также откровенным минусом все еще был уход огромного количества железа в чугун, хрупкий и потому не годный для создания инструментов и метизов. Единственной масштабной отраслью применения чугуна было артиллерийское дело – на отливку пушек и ядер шли многие тонны чугуна. И вот тут человечество сделало пока чисто эмпирическое, но очень важное открытие – из чугуна при высокой температуре может выгорать углерод. Естественно, ни о каком углероде речь тогда не шла, но этот факт позволил железоделательному производству перейти еще на один технологический уровень выше.

Все помнят, как в морозилке замерзает соленая вода? Образуется большая ледышка, самого рассола становится меньше, концентрация соли в нем растет. Похожий процесс происходит и при плавлении чугуна на воздухе. Углерод из него частично выгорает, частично переходит в жидкую фазу, а на дне печи начинают образовываться кристаллы железа. Это явление заметил английский металлург Генри Корт, и вскоре практика пудлингования – перемешивания расплава чугуна вошла в Британии в крайне широкое распространение.

Печь для пудлингования. 1) Под 2) Труба с клапаном для регулирования силы тяги 3) Порог, отделяющий металл в рабочем объёме от топлива 4) Колосниковая решётка, на которой находится горящее топливо (уголь) 5) Боковое окно для пудлинговщика 6) Окно для заброса топлива

Как происходило пудлингование? Сначала в печи, обложенной огнеупорной футеровкой (отделка печи, позволяющая оградить тело печи от разрушительного влияния расплавов) без доступа открытого пламени расплавлялся чугун. По прошествии некоторого времени рабочие засовывали в расплав огромные железные штанги (около 40 килограммов весом) и начинали интенсивно перемешивать его. Вскоре на штангах выкристаллизовывалось чистое железо, температура плавления которого намного выше, чем у чугуна. Далее получившуюся крицу вынимали из расплава, проковывали и разделяли на слитки.

Естественно, процесс этот был далеко не из самых легких, однако он позволил высвободить для промышленности огромное количество чистого железа и разом решить проблему переизбытка чугуна. Процесс пудлингования доминировал в металлургии на протяжении практически ста лет, после чего был вытеснен сразу тремя способами – бессемеровским (открытым Генри Бессемером в 1856 году), томасовским (открытым в 1878 году Сидни Гилкристом Томасом) и мартеновским.

Принцип работы любого конвертера

Бессемеровский и томасовский процессы довольно схожи. В качестве основного реактора используется веретенообразная печь с огнеупорной футеровкой (в случае бессемеровского процесса – кислой, содержащей SiO2, в случае томасовского – основной, содержащей доломит CaCO3xMgCO3). В процессе плавки печь нагревается, опять же, без доступа открытого пламени, после чего продувается сжатым воздухом через сопла, расположенные в дне печи. Расплав поддерживается в горячем состоянии из-за процесса окисления примесей руды, проходящего с выделением температуры. Далее полученное железо подвергается дополнительному науглероживанию с образованием стали. Основное отличие двух способов состоит в химическом составе плава.

В томасовском процессе могут быть использованы загрязненные серой и фосфором руды – продукты окисления фосфора и серы связываются материалом футеровки, давая окисляющий железо углекислый газ. У этого способа есть недостаток – фосфор и сера удаляются из плава не в полном объеме, поэтому железо получается более ломким. В бессемеровском же процесса футеровка печи не позволяет использовать основные флюсы, что делает его более требовательным к качеству руды. Однако этот способ дает более качественное железо, что и определило его производственное преимущество в долгосрочной перспективе.

Настало время сказать несколько слов и про мартеновский процесс. Он был открыт в 1864 году французским инженером Пьером Мартеном. Основное его отличие от бессемеровского и томасовского способов состоит в том, что газообразное топливо (обычно природный газ или коксовый газ) подаются прямо в зону плавки, где расплавляют чугун и одновременно окисляют его. Мартеновский процесс получил особенно широкое распространение в качестве способа передельной металлургии, которая использует для выплавки новой стали железный лом.

Сейчас практически все процессы старины глубокой (кроме доменной выплавки, конечно) уже ушли в прошлое. Их заместили новые гиганты – конвертерно-кислородный (переиначенный бессемеровский) и электродуговой способы выплавки стали. Однако история их, как мне кажется, довольно увлекательна, чтобы помнить ее и интересоваться ей.

Божественно прекрасный томасовский конвертер

Автор: Павел Ильчук

VPS серверы от Маклауд быстрые и безопасные.

Зарегистрируйтесь по ссылке выше или кликнув на баннер и получите 10% скидку на первый месяц аренды сервера любой конфигурации!

Источник