Исследование способов выгрузки смерзающихся грузов

2. Смерзающиеся грузы

Одной из наиболее актуальных задач по усилению механизации работ по разгрузке сыпучих грузов является обеспечение выгрузки в зимнее время при смерзании этих грузов.

Методы и средства, применяемые в различных странах [73] для выгрузки смерзшихся насыпных грузов, можно разделить на две основные группы: профилактические методы, предохраняющие грузы от замерзания, и методы, возвращающие грузам их сыпучесть. К профилактическим методам относятся: обезвоживание; укладка смерзшихся и несмерзшихся грузов слоями; применение химических средств — негашеной извести и различных солей и смазочных масел и жидкостей, содержащих жиры; легкого мазута или дизельного топлива [74], оборудование вагонов нагревательными устройствами. Однако при эксплуатации установлено, что ни один из приведенных профилактических методов полностью не оправдал себя в технико-экономическом отношении.

Основными недостатками этих методов являются необходимость постоянного соблюдения профилактики в течение всего зимнего периода; значительная трудоемкость операций; вредное влияние химических средств на грузы; большие эксплуатационные расходы.

Кроме того, опыт многих металлургических заводов показывает, что использование предохранительных средств по борьбе со смерзаемостью только в местах погрузки недостаточно. требуется применять соответствующие меры и в местах выгрузки.

К методам, возвращающим грузам их сыпучесть, относятся дробление груза при помощи пневматических и электрических молотков; струей горячей воды; введением паровых насадок; инфракрасных лучей; пламени газовых или керосиновых горелок; раствора хлорной извести и взрывчатых веществ. также применяются специальные оттаивающие установки. Кроме того, в СССР ведется разработка конструкций механических устройств для дробления смерзшихся грузов.

ЦНИИ МПС проведены большие исследования по совершенствованию перевозок смерзающихся грузов [75].

Была установлена зависимость глубины промерзания навалочных грузов от их теплофизических характеристик и условий перевозки.

Сравнение прочностных характеристик железной руды и каменного угля показало, что при равных условиях руда, смерзается более сильно. так, при -20 ° С и влажности 8% прочность смерзания железной руды больше прочности смерзания каменного угля в 2,5 раза, а при -40 ° С в 4,6 раза.

Практика перевозок смерзающихся грузов и работы, проведенные различными научно-исследовательскими организациями, показали, что одним из наиболее эффективных профилактических мероприятий является снижение влажности перевозимых материалов. так, при снижении влажности каменного угля марки «т» на 4%, серого флотационного колчедана по 2%, руды — до 2% и т. д. гарантируется несмерзание навалочных грузов при температурах наружного воздуха до -40 ° С.

Хорошие результаты дает предварительное промораживание грузов, осуществляемое путем периодического пересыпания отгружаемых материалов при помощи различных механизмов. Добавление профилактических веществ (негашеной извести, поваренной соли, древесных опилок, различных минеральных масел), как показывают опыт перевозок и исследования, проведенные ЦНИИ МПС, лишь частично ослабляет прочность смерзания груза, не предотвращая смерзания всей массы.

Применяются и различные химические вещества. Например, в Кузнецком бассейне на разрезе «томусинский 3-4» внутреннюю поверхность кузовов думпкаров и транспортируемых в них грузов опрыскивают раствором кремний-органической жидкости ГКЖ-10. температура замерзания раствора ГКЖ-10 зависит от концентрации и может быть ниже -50 ° С. Однако этот метод еще не прошел широких эксплуатационных испытаний.

Для восстановления сыпучести смерзающихся грузов на некоторых крупных предприятиях применяются тепляки вместимостью 10-30 вагонов. Разогрев в тепляках смерзшегося в вагонах груза длится 3-5 ч, а при сильном промерзании 12 ч и больше. Полный разогрев груза требует еще более длительного времени. Однако на сооружение тепляков затрачиваются большие средства, и кроме того, они вызывают порчу вагонов.

В последнее время создан ряд машин для механизированного рыхления смерзшихся грузов. Однако при высокой степени смерзания грузов эффективность работы виброрыхлителей и бурорыхлителей резко снижается. Кроме того, из-за отсутствия направляющего устройства, большинство типов виброрыхлителей при погружении штырей в смерзшийся груз часто теряет устойчивость и процесс рыхления прекращается.

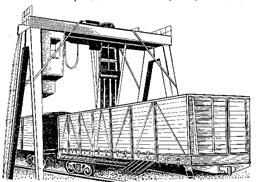

Для рыхления смерзшихся навалочных грузов [76] ЦНИИ МПС совместно с Всесоюзным научно-исследовательским институтом транспортного строительства разработал специальный агрегат, представляющий собой самоходный портал, перемещающийся по подкрановому пути вдоль фронта разгрузки. Внутренние габариты портала обеспечивают свободный проход его над железнодорожным вагоном и локомотивами. На верхней раме портала передвигается тележка с направляющими и грузовой лебедкой, предназначенная для применения в горизонтальной и вертикальной плоскостях электровибромолота.

Рыхление осуществляется последовательным обрушением слоев смерзшегося груза посредством клиновидных инструментов, погружаемых в смерзшуюся массу вибромолотом мощностью 14 квт с частотой ударов 1440 в 1 мин при возмущающей силе 7,2 т. Мощность электродвигателей агрегата около 37 квт, полный вес его 22 т. Пульт управления размещен в кабине, подвешенной на амортизаторах к верхней раме портала.

технология работы агрегата следующая. Портал подается к выгружаемому полувагону, рабочий орган опускается вниз до соприкосновения стальных клиньев с поверхностью смерзшегося груза. Затем включается вибромолот, сообщающий клиньям значительное динамическое воздействие в виде ударных импульсов. Клинья быстро погружаются в смерзшийся груз и производят его рыхление.

Взаимное перемещение портала и тележки обеспечивает подачу рабочего органа агрегата в любое место кузова вагона. Это дает возможность производить рыхление всей смерзшейся массы навалочного груза без передвижения вагона. Разрыхленный груз высыпается в открытые люки полувагона. Конструкция рабочего органа агрегата позволяет рыхлить смерзшиеся грузы также при закрытых люках полувагонов (с последующей разгрузкой их на вагоноопрокидывателе, повышенном пути или эстакаде).

Эксплуатационные испытания агрегата ЦНИИ МПС проводились на рыхлении смерзшегося железорудного концентрата, аглоруды, каменного угля, балласта. При этом производительность агрегата составила от 60 до 120 т/ч .

Результаты испытаний по определению степени воздействия виброударного рыхлящего органа на подвижной состав показали, что агрегат не оказывает вредного воздействия на металлоконструкцию и автотормозное оборудование подвижного состава.

Интересны результаты эксплуатации этого агрегата в объединенном транспортном хозяйстве на станции Силикатной [77].

Зимой 1962/63 г. в Силикатном объединенном транспортном хозяйстве Московского совнархоза по выгрузке из вагонов смерзающегося известняка ежедневно работали до 150 человек. Выгрузка производилась вручную при помощи кувалд, ломов, клиньев. Стоимость выгрузки поднималась до 75-80 коп. за 1 т по сравнению с 16-17 коп. летом. Штрафы за простои вагонов составили 100 тыс. руб. Для рыхления смерзающихся грузов был применен, в опытном порядке агрегат ЦНИИ МПС с вибромолотом конструкции НИИтрансстрой. Эксплуатация этого агрегата показала следующие результаты: рыхление смерзшегося на глубину 500-800 мм слоя известняка производилось за 30-40 мин, зачистка остатков 5-10 мин при использовании на этой работе двух грузчиков. При монолитном смерзании грузов рыхление продолжалось всего 1 ч. Агрегат ускорил разгрузку навалочных грузов в 20-25 раз.

Ленинградским институтом инженеров железнодорожного транспорта совместно с Октябрьской дорогой проведено испытание виброрыхлительной машины типа ВРШ-2 конструкции Ленэнерго с целью установить эффективности применения ее для разгрузки смерзшихся навалочных грузов из полувагонов и влияния на прочность и долговечность подвижного состава. На основе этих испытаний сделаны выводы, что машина ВРШ-2 не оказывает вредного воздействия на вагон и его тормозную систему при условии что: 1) виброрыхление производится при открытых люках с частотой вынужденных колебаний 20-23 гц и возмущающей силой 14-19 т, 2) перестановки виброрыхлителя производятся в определенной последовательности — в начале по краям, а затем в центральной части полувагона, 3) виброочистка осуществляется при частоте колебаний 20 гц и возмущающей силе не более 14 т, 4) применяется электроблокировка, при которой двигатель вибратора может быть включен лишь после ослабления тросов, где подвешено виброустройство.

Рыхление и виброочистка смерзшегося угля из полувагона производится ВРШ-2 за 20-28 мин. Экономическая эффективность 27 руб. 66 коп. за один полувагон или 0,46 руб. за 1 т. Производительность труда увеличивается в 15-20 раз. [78].

Эффективным, способом восстановления сыпучести смерзшихся материалов на Ново-тульском заводе является разогрев их в так называемом рудоразмораживающем гараже. Последний состоит из трех отдельных отсеков (камер) длиной по 156 м и шириной по 6 м, рассчитанных на размещение в каждом отсеке по 11 четырехосных вагонов.

теплоносителем для разогрева грузов служат дымовые газы, получаемые при сжигании доменного газа в топках.

Рабочая температура теплоносителя составляет 170-200 ° С перед выходом в камеру. К разогреваемым вагонам теплоноситель подается патрубками-соплами с направлением основного количества теплоносителя на стенки вагона [79].

Одним из современных способов борьбы со смерзаемостью сыпучих грузов является восстановление сыпучести смерзшихся грузов инфракрасными лучами [80].

такая установка смонтирована на Ново-тульском металлургическом заводе, по проекту, разработанному институтом «Промтрансниипроект». В качестве источников инфракрасного излучения были использованы газовые горелки, разработанные Саратовским институтом газа, работающие на природном газе, который подается по специальному газопроводу. Использование инфракрасных лучей в установке восстанавливает сыпучесть смерзшихся грузов, в том числе и таких, которые не поддаются механическим средствам рыхления (железнорудный концентрат). Продолжительность чистого размораживания в 3-4 раза меньше, чем в существующих рудо-размораживающих тепляках. Подсчитано, что годовой экономический эффект от внедрения радиационного способа разогрева смерзшихся руд только на Ново-тульском металлургическом заводе составляет 306,7 тыс. руб.

За рубежом также используются инфракрасные лучи для оттаивания смерзшегося угля или руды в вагонах [81].

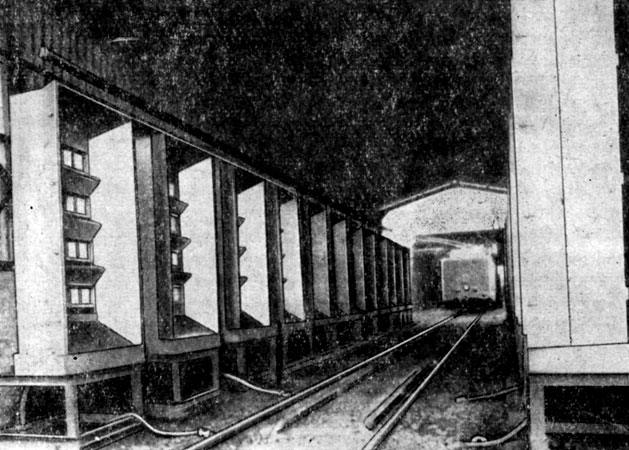

Установка для оттаивания смерзшегося угля или руды в вагонах, сооруженная на подъездном пути одного из крупных предприятий в Лотарингии (Франция), представляет собой сарай тоннельного типа, в котором с каждой стороны от железнодорожного пути расположено на продольных стенах по 12 ниш (рис. 7); в каждой из них размещается по 16 радиаторов, излучающих инфракрасные лучи в газе. Вся установка содержит 384 радиатора. Кроме того, между рельсами расположено два ряда мощных нагревателей, по шесть штук в каждом ряду.

Рис. 7. Общий вид установки для оттаивания смерзшихся грузов

Установка питается коксовым газом в количестве 550 м 3 /ч. Установка пропускает в 1 ч восемь вагонов грузоподъемностью 40 т, содержащих мелкий уголь с влажностью 10%, промерзший на глубину более 15 см после нахождения при наружной температуре -15 ° С. Одновременно вмещается два вагона. Время нахождения каждого вагона под действием установки составляет 15 мин. Установка работает в течение двух лет и показала удовлетворительные результаты, особенно в холодную зиму 1962/63 г.

Возможность использования токов высокой частоты для восстановления сыпучести смерзшихся руд была установлена во воемя опытов, проведенных ЦНИИ МПС и лабораторией горной электротехники Института горного дела имени А. С. Скочинского [75].

Сущность высокочастотного контактного способа восстановления сыпучести смерзшихся руд заключается в следующем. В смерзшемся грузе создается токопроводящий канал при помощи прямого контакта с источником высокой частоты. Большая электропроводность канала позволяет направить электрическую энергию достаточной мощности от любого источника тока. Разогревание токопроводящего канала и окружающей смерзшейся массы груза приводит к восстановлению сыпучести груза. так, на восстановление сыпучести образцов смерзшейся руды весом от 6 до 62,5 кг затрачивалось от 18 до 43 сек.

В настоящее время ведутся работы и в других областях борьбы за ускорение разгрузки смерзающихся грузов.

В ГДР запатентован способ размораживания [82], который заключается в том, что в подлежащий разгрузке вагон направляется струя газа со скоростью 100-1000 м/сек при температуре 200-600 ° . Этим достигается размораживание материала и перемещение его потоком газа в направлении разгрузки. Распределение потока газа осуществляется системой горизонтальных и вертикальных трубопроводов с овальными соплами. Система трубопроводов может перемещаться в места с наиболее смерзшимся материалом.

В ГДР и ЧССР [83] для отделения груза от стенок вагона, если последние сделаны из металла, используются метатели пламени (огнеметы). Горючим для огнеметов служит смесь из 1 /3 нефти и 2 /3 керосина. Вагон разогревается в течение 4 мин, а замерзший груз оттаивает в течение 40-60 мин.

Источник

Восстановление сыпучести смерзшихся грузов

Вопросы:

1. Методы и средства для восстановления сыпучести смерзшихся грузов

Литература:

1. Лекции «Грузоведение»

В пунктах погрузки грузоотправители должны иметь лиц, ответственных за осуществление профилактических мер против смерзания грузов.

При дальних перевозках грузов в условиях низких температур окружающего воздуха, меняющихся климатических и метеорологических условиях (особенно в переходные периоды года), грузополучатели оснащают свои пункты выгрузки смерзающихся грузов средствами разогрева или механического рыхления для восстановления сыпучести таких грузов.

Восстановление сыпучести грузов достигается двумя способами (разогревом и дроблением), имеющими свои достоинства и недостатки. Объективную оценку процессов разогрева и дробления, показатели, по которым будет производиться оценка способов и средств восстановления сыпучести смерзшихся грузов, должны дать инженерные расчеты. Основным показателем, характеризующим любой процесс, является его продолжительность, вторым, не менее важным — удельные затраты энергии и третьим, обобщающим показателем являются приведенные затраты на тонну выгруженного груза.

Разогрев смерзшихся грузовможет осуществляться в конвективных тепляках, на установках с газовыми инфракрасными излучателями (ГИИ), на установках смешанного типа: конвективного обогрева и инфракрасного излучения (ВТИ).

Основными факторами, определяющими процесс разогрева смерзшихся в железнодорожных вагонах грузов, являются: плотность теплового потока, теплофизические свойства груза и теплофизические свойства обогреваемых поверхностей вагона.

Плотность теплового потока в разогреваемом грузе определяется теплофизическими свойствами теплоносителя и груза, способом передачи тепла обогреваемой поверхности и перепадом температур между материалом и обогреваемыми поверхностями. Способ разогрева определяет вид теплоносителя. Так, в конвективных тепляках в качестве теплоносителя в основном’ используются продукты сгорания топлива (коксовый, доменный, природный газ и, реже, мазут), нагретый воздух от калориферов, обогреваемых паром.

В конвективных тепляках создается плотность теплового потока до 8,1 кВт/м 2 . Повысить мощность теплового потока можно путем увеличения количества циркулирующего теплоносителя. Однако это связано со значительным расходом электроэнергии на работу вентиляторов.

На установках с газовыми инфракрасными излучателями плотность теплового потока, передаваемого па обогреваемые поверхности, зависит от следующих основных факторов: доли тепла, передаваемой от горелок излучением; плотности излучения, передаваемого на обогреваемые поверхности; способности обогреваемых поверхностей поглощать и отражать инфракрасное излучение; доли конвективного тепла, используемого для разогрева груза.

Передача тепла на обогреваемые поверхности излучением позволяет получить более высокую плотность теплового потока (до 14 кВт/м 2 ) по сравнению с конвективным тепляком и иметь уже в начальный период разогрева значительно большие перепады температур между обогреваемыми поверхностями и грузом.

Разогревающие устройства.

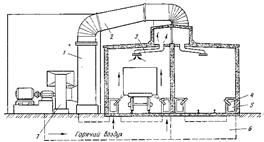

Наиболее широко для разогрева смерзшихся грузов применяются конвективные гаражи (тепляки) размораживания. Конвективный гараж представляет собой капитальное здание с мощными теплообменниками и вентиляцией, внутри которого расположены раздельно по секциям железнодорожные пути для подачи и разогрева вагонов. Конвекция — это передача теплоты нагретыми потоками газа (или жидкости) из одних участков занимаемого объема в другие.

Теплоносителями, как правило, являются продукты сгорания природного, коксового, доменного газов, реже мазута, иногда теплый воздух, нагреваемый в калориферах. Продукты сгорания или подогретый воздух подаются вентиляторами в разводящие панели и через сопла направляются на поверхность кузова полувагона. В большинстве случаев конвективные гаражи рассчитаны на 16 или 32 полувагона грузоподъемностью 60 т.

Температура в секциях конвективных гаражей должна быть не выше 130 0 С, причем не все детали полувагона могут нагреваться до этой температуры.

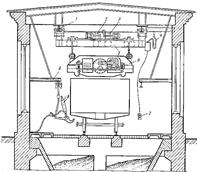

Рисунок — Конвективный гараж

1 — калориферы; 2 — рециркуляционный короб; 3 — патрубок рециркуляции; 4 — нагнетательный патрубок; 5 — нагнетательный короб; 6 — короб подачи горячего воздуха; 7 — вентилятор

Рисунок — Гараж-размораживатель смёрзшихся грузов: 1 — нижние теплопроводы с форсунками;

2 — верхние теплопроводы с форсунками; 3 — нижние водопроводные трубы; 4 — верхние водопроводные трубы

В «тепляках» из теплоносителей выдувается горячий воздух с температурой tвозд = 100…200°С, или отработанная смесь газа с воздухом подаётся в эти трубы. Разогрев вагонов с грузом происходит за 1…5 часов. Здесь водопроводные трубы необходимы для того, чтобы у вагона не потрескались краски и не деформировались особо ответственные детали вагона (тормозные цилиндры, колёсные пары и др.).

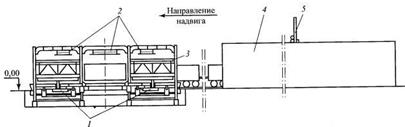

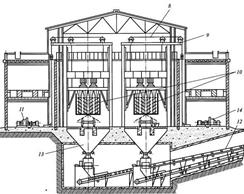

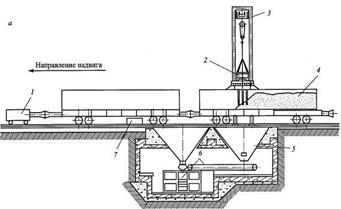

Рисунок – Разгрузочный фронт с тепляком и вагоноопрокидывателем. 1- привод, 2- накладные вибраторы, 3- роторный вагоноопрокидыватель, 4- гараж размораживания, 5- устройство для измерения глубины протаивания смерзшегося груза

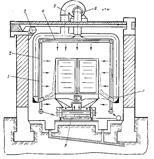

Более эффективными, чем конвективные, являются топляки смешанного типа: с конвективным и инфракрасным разогревом. Он обеспечивает одновременный разогрев восьми 4-осных полувагонов. В гараже установлено восемь теплоизлучающих секций из труб диаметром 25 мм и стенками толщиной 3 мм. Каждая секция имеет длину 13,1 м и состоит из потолочной панели 4, боковых вертикальных трубчатых панелей 2 (из монтажных блоков) длиной 3 м, нижних панелей 8, расположенных между рельсами железнодорожного пути. Потолочные и боковые панели’ оснащены экранами 1 из алюминиевых листов.

Каждая секция оборудована индивидуальным вентиляционным устройством 5, установленным на крыше тепляка, непо

Пар, имеющий температуру до 180°С, под давлением от 0,5 до 1,3 МПа из турбин поступает по паропроводу 3 (размером 13X4 мм), расположенному на эстакаде. В середине тепляка паропровод разделяется на две части и каждое его ответвление питает четыре секции тепляка.

Рисунок – Тепляк комбинированного типа

Используются «тепляки», где разогрев вагонов со смёрзшимся грузом осуществляется посредством теплового излучения. Тепловое излучение — это электромагнитное излучение нагретого тела, обусловленное так называемым возбужденным состоянием его атомов и молекул, наступающим вследствие их столкновений при тепловом движении из невидимых инфракрасных лучей. При этом груз поглощает излучаемые тепло-электронагревателями (ТЭН) инфракрасные лучи, из-за чего и разогревается. Здесь получается направленный разогрев, который схематически показан на рис.

Рисунок — «Тепляк» с направленным разогревом: 1 — гараж; 2 — вагон со смёрзшимся грузом; 3 – теплоэлектронагреватель; 4 – рефлектор

При этом разогрев вагонов со смёрзшимся грузом осуществляется ТЭНами, тепло которых рассеивается внутри «тепляка» рефлекторами (алюминиевыми отражателями). В полувагоне груз выступает на 200 мм выше уровня кузова. Поверхность груза нагревается инфракрасными лучами до глубины 300 мм. Такая технология используется при небольшой степени смерзаемости грузов.

Принцип действия рассмотренных выше машин и механизмов для разгрузки смерзшихся грузов основан на механическом воздействии на подвижной состав или груз. Они уже нашли более или менее широкое практическое применение.

В настоящее время ведется разработка конструкций установок для разгрузки и очистки вагонов от примерзшего груза, использующих принцип электромагнитного воздействия.

Так, на Каширской ГРЭС испытана экспериментальная установка магнитно-импульсной ударной системы (МИУС), которая работает следующим образом. К стенке кузова полувагона, а также к сто днищу подводят индукторы (соленоиды с подсоединенными к ним стальными пластинами, предназначенными для метания в стены и иол вагона). При разрядке импульсных конденсаторов в катушках индукторов возникает сильное переменное электромагнитное поле, наводящее в пластинах ответное магнитное попетой же полярности. Взаимодействие обоих полей приводит к резкому движению (удару) метаемых пластин на стенку кузова полувагона, в результате чего металлическая обшивка его прогибается, а примерзший груз отстает от стенки.

Испытания показали, что отделение смерзшегося угля происходит от боковых стенок даже тех соседних секции полувагона, которые не подвергались обработке электроимпульсным методом. Минимальный расход накопленной в конденсаторах энергии на отделение примерзшего угля от 1 м 2 боковой поверхности составляет 2250 кДж.

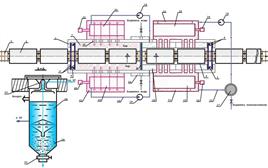

Продолжаются работы по созданию электрофизической установки (ЭФИУ) для пленочного разогрева смерзшегося материала (т. е. разогрев пристеночного слоя груза не более чем на 2—3 мм (разрушается только слой примерзшей воды). Это возможно, когда слой смерзшегося груза в полувагоне не превышает 300—400 мм.), основанной на использовании индукционного нагрева металлических кузовов полувагонов. Экспериментальные установки ЭФИУ, испытанные в промышленных условиях, выполнены в двух вариантах. Вагон останавливают перед вагоноопрокидывателем и к нему (к днищу, торцевым и боковым стенкам) подводятся специальным механизмом плоские индукторы.

Рисунок — Схемы электрофизических установок индукционного нагрева кузова

Комплекс для разморозки вагонов со смерзшимся грузом гидроволновым методом.

Комплекс относится к разгрузке вагонов со смерзшимся грузом (рудой, углем, строительными материалами и т.п.) перед вагоноопрокидывателем.

В технологической схеме комплекса применен гидроволновой метод нагрева, испарения и конденсации жидкости, при котором указанные тепловые процессы осуществляются только за счет гидродинамических эффектов при воздействии на жидкость высокочастотными источниками механических и электромагнитных колебаний.

Рисунок — Комплекс (вид сверху, продольный разрез)

Рыхлители механического действия.

В случае поступления на грузовой пункт смёрзшихся в вагонах грузов в зависимости от степени смерзания могут быть использованы виброрыхлители, выполняемые в виде навесного сменного оборудования к козловым кранам или стационарным устройствам. Кроме того, по этой технологии сыпучести смёрзшихся грузов восстанавливаются с использованием следующих типов установок:

1-й тип установок. С использованием бурорыхлительной машины (БРМ), где бурение совмещается с разгрузкой.

Рисунок – Стационарная бурорыхлительная машина. 1 – повышенный путь; 2 – полувагон; 3 – бурорыхлительная машина; 4 – портал.

Рисунок — Схема бурорыхлительной установки: 1 — полувагон; 2 — траншея; 3 — портал самоходный; 4 — лебёдка; 5 — тросы; 6 — электродвигатели шнеков; 7 — рама; 8 — буры (шнеки)

Установка начинает работать после открытия люков полувагонов. Портал перемещается по рельсам. Под портал подают полувагоны. Машинист включает электродвигатель лебёдки, установленный на портале, после чего рама машины, закреплённая на тросах, опускается вниз так, чтобы буры касались верхней части смёрзшегося груза. Затем машинист включает электродвигатели, которые приводят во вращение буры. При этом буры (шнеки), вращаясь, разрушают сыпучие смёрзшиеся грузы. Груз, сыпучесть которого восстановлена таким способом, падает в траншею, а дальше можно перемещать его краном с грейфером или ковшом. Техническая производительность БРМ Птех = 1200 кН/ч. (120 тc/ч.) ≈ 2 ваг./ч. вместе с выгрузкой.

Бурорыхлительная машина разрушает и выгружает основную массу груза. Однако у бортов и на крышках люков полувагонов еще остается часть материала. Для очистки полувагонов от остатков смерзшегося груза применяют другие механизмы, например накладные вибраторы, которые, как правило, устанавливают позади бурорыхлительной установки.

Вибрационное устройство для очистки полувагонов состоит из тележки 5, на которой установлены механизм 2 подъема и опускания вибратора 6 и механизм передвижения тележки 3 по монорельсам 1.

После освобождения полувагона или части его от смерзшегося груза бурорыхлительной установкой на полувагон с помощью механизма 2 опускается вибратор. Последний представляет собой плиту, на которой установлен вибровозбудитель. Мощность его электродвигателя 28 кВт, возмущающая сила — сила воздействия на вагон 88,2 кН, частота колебаний 1500 мин -1 , масса 4200 кг, максимальное время обработки вагона 4 мин. При включении вибратора колебания передаются на вагон, и остатки груза отлетают от стенок полувагона, с открытых крышек люков полувагона сползают вниз.

Рисунок — Вибратор и люкозакрыватель. 1 – монорельсы тележки; 2-механизм подъема и опускания вибратора- 3 — механизм передвижения тележки; 4 — резиновый кабель питания; 5 – тележка; 6 – вибратор; 7 —кнопочное управление; 8 — пневматический люкозакрыватель; 9 — площадка обслуживания.

Рисунок – Разгрузочный фронт с двумя бурорыхлительными машинами.

2-й тип установок. Виброрыхлитель (виброразгрузчик), который рыхлит груз посредством вибрации. Виброрыхлитель бывает двух типов – навесной (на кранах козловом, мостовом и стреловом на железнодорожном ходу) и портальный. Рассмотрим виброрыхлитель, навешенный на раму козлового крана КДКК-10.

Вагоны устанавливаются на повышенных путях. Виброрыхлитель навешивается на тросах козлового крана КДКК-10. Вначале крановщик на тросах крана опускает плиту виброрыхлителя на обвязочный пояс полувагона. После этого включается электродвигатель вибратора. Вибратор, разрушая смёрзшийся насыпной груз, восстанавливает его сыпучесть. Кроме того, виброрыхлитель ещё используется как очиститель вагона от остатков насыпных грузов. Техническая производительность виброрыхлителя Птех = 1000…1200 кН/ч. ≈ 2 ваг./ч. вместе с выгрузкой.

Параметры виброрыхлителей смёрзшихся грузов должны соответствовать требованиям п. 2.5 ГОСТ 22235-76 «Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ».

Рисунок — Разгрузочный фронт с виброрыхлителем

Рисунок — Схема навесного виброрыхлителя: 1 — повышенный путь; 2 — полувагон; 3 — кран КДКК-10 с площадками для рабочих; 4 — вибратор; 5 — плита; 6 — виброрыхлители (штыри)

3-й тип установок. Виброударные установки конструкции ВНИИЖТ, или вибромолот. Эта навесная установка может применяться на повышенном пути с использованием козлового крана КДКК-10.

Рисунок – Самоходный рыхлитель

Виброударная установка предназначена для рыхления и выгрузки смерзшихся в открытом железнодорожном подвижном составе сыпучих грузов на приемных устройствах, не имеющих решеток (эстакадных и эстакадно-траншейных).

Металлический портал самоходной виброударной установки перекрывает разгрузочный путь и имеет возможность перемещаться с помощью привода по специальному подкрановому пути.

Работает машина в следующем порядке. Подлежащей разгрузке полувагон подают под портал и открывают люки. Рыхлитель опускают па поверхность груза над средними люками и включают вибромолот. Многократным погружением клиньев пробивают скважину. После этого постепенно перемещают портал, выполняя скалывание и отвал слоев материала, прилегающего к стенкам траншеи. Для полного рыхления смерзшейся массы в полувагоне требуется около 60 перестановок рыхлителя.

Вибромолот применяется для рыхления насыпных грузов любой степени смерзаемости. У вибромолота рабочим органом являются штыри с более острыми концами, которые воздействуют на смёрзшийся груз виброударом, груз раскалывается на куски. Продолжительность очистки одного четырехосного плувагона — 3…4 мин.

Такая установка наиболее часто применяется на МОП для разгрузки насыпных смёрзшихся грузов. Техническая производительность такой установки Птех = 1000 кН/ч. ≈ 2 ваг./ч. вместе с выгрузкой.

4-й тип установок.Термобурорыхлители, которые сочетают высокую температуру с бурорыхлением. Здесь значительный расход электроэнергии. Такой тип установок пока на практике не нашел применения.

Источник