Методы управления двигателем постоянного тока в САУ

Управление двигателем постоянного тока в САУ подразумевает либо изменение скорости вращения пропорционально некоторому сигналу управления, либо поддержание этой скорости неизменной при воздействии внешних дестабилизирующих факторов.

Используются 4 основные метода управления, реализующие перечисление выше принципы:

управление по системе «генератор-двигатель» (Г-Д);

управление по системе «управляемый выпрямитель –Д» (УВ-Д);

Подробное исследование этих способов – предмет ТАУ и курса «Основы электропривода». Мы рассмотрим только основные положения, имеющие непосредственное отношение к электромеханике.

Обычно используются 3 схемы:

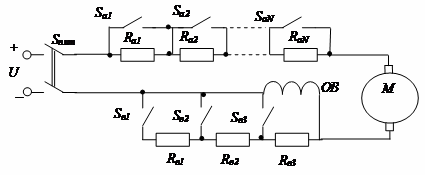

при регулировке скорости n от 0 до nном в цепь якоря включают реостат (якорное управление);

при необходимости получить n > nном реостат включают в цепь ОВ (полюсное управление);

для регулирования скорости n nном реостаты включают как в цепь якоря, так и в цепь ОВ.

Перечисленные схемы применяются при ручном управлении. Для автоматического управления используют ступенчатое переключение R ра и R рв с помощью контакторов (реле, электронных коммутаторов).

Если требуется точное и плавное регулирование скорости, число коммутируемых резисторов и элементов коммутации должно быть большим, из-за чего увеличиваются габариты системы, стоимость и снижается надежность.

Управление по системе Г-Д

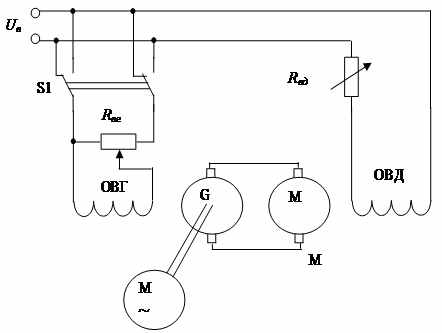

Регулирование частоты вращения от 0 до по схеме рис. производится регулировкой R в (U гизменяется от 0 до n ном). Для получения скорости двигателя больше nном — изменением R вд (уменьшение тока ОВ двигателя уменьшает его основной поток Ф, что и приводит к увеличению скорости n).

Переключатель S1 предназначен для реверса двигателя (изменения направления вращения его ротора).

Поскольку управление Д осуществляется путем регулирования сравнительно малых токов возбуждения Г и Д, оно легко адаптируется к задачам САУ.

Недостаток такой схемы – большие габариты системы, масса, низкий КПД, поскольку здесь имеется трехкратное преобразование преобразование энергии (электрической в механическую и обратно, и на каждом этапе имеются потери энергии).

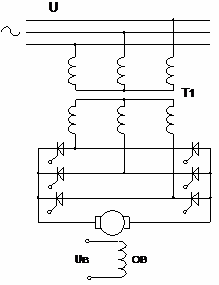

Управление по системе «управляемый выпрямитель – двигатель»

Система «управляемый выпрямитель – двигатель» (см. рисунок) похожа на предыдущую, но вместо электромашинного источника регулируемого напряжения, состоящего из, например, трехфазного, двигателя переменного тока и Г=Т, используется управляемый, например, тоже трехфазный тиристорный электронный выпрямитель.

Сигналы управления формируются отдельным блоком управления и обеспечивают требуемый угол открывания тиристоров, пропорциональный сигналу управления Uу.

Достоинства такой системы — высокий КПД, малые габариты и масса.

Недостатком по сравнению с предыдущей схемой (Г-Д) является ухудшение условий коммутации Д из-за пульсаций его тока якоря, особенно при питании от однофазной сети.

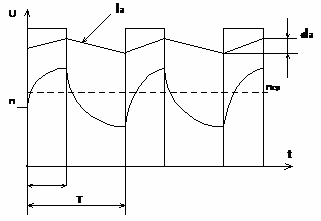

На двигатель с помощью импульсного прерывателя подаются импульсы напряжения, модулированные (ШИМ, ВИМ) в соответствии с управляющим напряжением.

Таким образом, изменение скорости вращения якоря достигается не за счет изменения напряжения управления, а путем изменения времени, в течение которого к двигателю подводится номинальное напряжение. Очевидно, что работа двигателя состоит из чередующихся периодов разгона и торможения (см. рисунок).

Если эти периоды малы по сравнению с полным временем разгона и остановки якоря, то скорость n не успевает к концу каждого периода достигать установившихся значений nном при разгоне или n = 0 при торможении, и устанавливается некоторая средняя скорость nср, величина которой определяется относительной продолжительностью включения.

Поэтому в САУ требуется схема управления, назначение которой – преобразование постоянного или изменяющегося сигнала управления в последовательность управляющих импульсов с относительной продолжительностью включения, являющейся заданной функцией величины этого сигнала. В качестве элементов коммутации используются силовые полупроводниковые приборы – полевые и биполярные транзисторы, тиристоры.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Исполнительные двигатели постоянного тока способы управления

Несмотря на ряд существенных недостатков, связанных с наличием скользящего контакта между щеткой и коллектором, исполнительные двигатели постоянного тока широко используются в системах автоматического управления, регулирования и контроля, поскольку обладают и рядом положительных качеств, в частности такими как: плавное, широкое и экономичное регулирование частоты вращения; практическое отсутствие ограничений на максимальную и минимальную частоту вращения; большие пусковые моменты; хорошая линейность механических а при якорном управлении и регулировочных характеристик.

Как и любые исполнительные двигатели, эти имеют две обмотки: обмотку возбуждения и обмотку управления. При этом напряжение управления может подаваться либо на обмотку якоря, либо на обмотку возбуждения. Поэтому различают якорное и полюсное управление.

§ 2.1 Якорное управление исполнительным двигателем

Рис. 2.1. Схема включения исполнительного двигателя при якорном управлении

Схема включения двигателя с якорным управлением показана на рис. 2.1. Напряжение возбуждения подается на обмотку полюсов, напряжение управления — на обмотку якоря. Коэффициент сигнала a здесь равен a = Uу/Uв. Для двигателей с постоянными магнитами a = Uу/Uу.ном. Регулирование частоты вращения осуществляется изменением напряжения управления.

При отсутствии насыщения Фв= kфUв, а поскольку Uв = const, магнитный поток возбуждения также остается постоянным, т.е. Фв = const.

Вращающий момент двигателя

Выразим момент в относительных единицах, приняв за базовый момент пусковой момент, развиваемый двигателем при n = 0 и a = 1

Тогда относительное значение момента m = M/Mб

Частота вращения при холостом ходе (m = 0 и a = 1)

Откуда находим cеkф= 1/nо. Подставляя это значение в (2.1), получим

| (2.3) |

где n = n/nо— относительная частота вращения двигателя.

Уравнение (2.3) есть уравнение механической характеристики исполнительного двигателя при якорном управлении. Решив его относительно n, получим уравнение регулировочной характеристики

Механическая мощность в относительных единицах рмх = mn = n(a — n). Угловую скорость, при которой наступает максимум мощности, найдем известным приемом (dpмх/dn = 0), откуда nм= a/2, а максимальное значение механической мощности будет

Приняв за базовую единицу мощность управления при коротком замыкании Ру.к (n = О, a = 1)

На рис. 2.2,а представлены механические, на рис. 2.2,б — регулировочные характеристики, а на рис. 2.3 показана зависимость рмх = f(n) исполнительного двигателя. Проанализируем свойства двигателя при якорном способе управления.

Механические характеристикилинейные и параллельные, что означает независимость быстродействия от коэффициента сигнала. Пусковой момент и угловая скорость холостого хода пропорциональны коэффициенту сигнала.

Рис.2.2. Механические (а) и регулировочные (б) характеристики исполнительного двигателя постоянного тока при якорном управлении

Рис. 2.3. Зависимость механической мощности от скорости вращения при якорном управлении

Регулировочные характеристикилинейные. Напряжение трогания пропорционально моменту нагрузки. Линейность механических и регулировочных характеристик является важным достоинством якорного управления.

Мощность управления резко возрастает с увеличением коэффициента сигнала. Кроме того, она доходит до 95 % полной потребляемой мощности двигателя, поскольку является мощностью якорной цепи, что характерно для двигателей постоянного тока.

В данном случае это является существенным недостатком якорного управления, ибо предполагает наличие мощных и дорогих усилителей.

Мощность возбуждения остается величиной постоянной, независящей ни от коэффициента сигнала, ни от частоты вращения. К тому же — она небольшая по величине, что также характерно для машин постоянного тока.

Максимум механической мощности в сильной степени зависит от коэффициента сигнала и даже при a = 1 не превышает 1/4 базовой мощности.

§ 2.3. Полюсное управление исполнительным двигателем

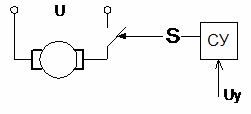

Рис. 2.4. Схема включения исполнительного двигателя при полюсном управлении

Схема управления приведена на рис.2.4 Напряжение управления подается на обмотку главных полюсов, напряжение возбуждения — на обмотку якоря, по которой в течение всего времени работы двигателя протекает ток возбуждения. В двигателях, мощностью более 10 Вт, для его ограничения включают дополнительное сопротивление Rд.

Если пренебречь насыщением магнитной цепь, можно считать Ф = kфUу = kфaUв. Тогда ток якоря

Принимая за базовый момент пусковой (n = 0, a =1))

получим относительное значение момента

Решив его относительно n, получим уравнение регулировочной характеристики

Механическая мощность в относительных единицах рмх= mn = an — a 2 n 2 . Скорость, при которой наступает максимум мощности nм = 0,5/a. Тогда максимальная механическая мощность будет

На рис. 2.5,а представлены механические, на рис. 2.5,б — регулировочные характеристики, а на рис. 2.6 показана зависимость рмх = f(n) исполнительного двигателя при полюсном управлении.

Рис.2.5. Механические (а) и регулировочные (б) характеристики исполнительного двигателя постоянного тока при полюсном управлении

Проанализируем эти графики.

Механические характеристики линейные, но непараллельные, к тому же и неоднозначные (одну и ту же частоту вращения можно получить при разных значениях a). Пусковой момент прямо-, а частота вращения холостого хода обратно пропорциональны коэффициенту сигнала и при малых a может существенно превышать номинальную, что безусловно опасно для двигателя.

Регулировочные характеристикинелинейные, а при m 0,5.

Мощность управления пропорциональна квадрату коэффициента сигнала и не зависит от частоты вращения. Она значительно меньше, чем при якорном управлении, что является достоинством данного способа.

Мощность возбужденияс увеличением частоты вращения уменьшается и тем быстрее, чем больше a.

Максимум механической мощности не зависит от коэффициента сигнала, что также можно отнести к достоинствам полюсного управления.

Несмотря на отмеченные достоинства полюсного управления, предпочтение все-таки следует отдать якорному потому, что оно обеспечивает линейные и однозначные характеристики, в принципе исключает самоход (при полюсном он возможен из-за взаимодействия тока якоря с потоком остаточной намагниченности полюсов), обладает более высоким быстродействием, поскольку индуктивность якоря меньше индуктивности обмотки возбуждения.

Источник