- Искусственное закрепление грунтов

- Сайт инженера-проектировщика

- Свежие записи

- Способы искусственного закрепления грунтов

- Способы искусственного закрепления грунтов в основании зданий и сооружений

- Устройство песчаных подушек (рис. 1 а).

- Утрамбованные в грунты щебень или гравий.

- Физико-химические методы

- Лекции / Способы искусственного закрепления грунтов

Искусственное закрепление грунтов

Искусственное закрепление грунтов — это такое воздействие на грунт, в результате которого повышается его прочность: он становится неразмываемым, а в некоторых случаях и водонепроницаемым, и применяется с целью создания водонепроницаемых ограждений при отрывке котлованов и траншей, борьбы с оплыванием откосов, а также укрепления оснований фундаментов. В строительстве применяется поверхностное — на глубине менее 1 м, и глубинное — на глубине в несколько метров, закрепление грунта.

Искусственное закрепление грунтов может выполняться: замораживанием, цементацией, силикатизацией, битумизацией, термическими и электрохимическими способами и др. Замораживание применяют в водонасыщенных грунтах (плывунах) при возведении фундаментов, сооружении шахт и др. Для замораживания грунта по периметру котлована погружают замораживающие колонки из труб, соединенные между собой трубопроводом, по которому нагнетают охлаждающую жидкость-рассол с температурой -20. -25 °С. Существенными недостатками метода являются временный эффект замораживания, длительный процесс оттаивания, необходимость разрабатывать весьма прочный мерзлый грунт. Однако технология замораживания хорошо отработана и способ широко применяется.

Цементация применяется для закрепления крупно-, среднезернистых песков и трещиноватых скальных пород путем нагнетания в грунт цементного раствора через инъекторы. В зависимости от размера трещины и пористости песка применяют суспензию с отношением цемента к воде от 1:1 до 1:10, а также цементные растворы с добавками глины, песка и других инертных материалов. Радиус закрепления грунтов составляет в скальных грунтах — 1,2-1,5 м, в крупных песках — 0,5-0,75 м, в песках средней крупности — 0,3-0,5 м. Цементацию производят нисходящими зонами; нагнетание прекращают при достижении заданного поглощения или когда снижение расхода раствора достигнет 0,5 л/мин в течение 20 мин при заданном давлении.

Силикатизация применяется для повышения прочности, устойчивости и водонепроницаемости песчаных и водонасыщенных грунтов с коэффициентом фильтрации от 2 до 80 м/сут. Способ силикатизации успешно применяется для закрепления грунтов в основаниях существующих зданий в целях ликвидации их просадок. Силикатизация может быть двух- и одно-растворной. Двухрастворная силикатизация заключается в последовательном нагнетании в грунт сначала водного раствора силиката натрия (жидкого стекла), а затем хлористого кальция, которые в результате химической реакции образуют гель кремниевой кислоты, гидрат окиси кальция (известь) и хлористый натрий. При этом прочность грунта достигает 1,5-3 МПа.

Для слабо дренирующих грунтов с коэффициентом фильтрации менее 0,3 м/сут применяется способ одноразовой силикатизации; при этом в грунт закачивается смесь жидкого стекла с отвердителем. Прочность закрепленного грунта получается 0,3-0,6 МПа — предельная прочность при одноосном сжатии кубика из закрепленного грунта размером 5x5x5 см. Лессовые грунты укрепляют, нагнетая в них под давлением раствор жидкого стекла, который, вступая в реакцию с содержащимися в этих грунтах солями кальция, образует гель кремниевой кислоты, гидрат окиси кальция и сернокислый натрий.

Раствор при силикатизации нагнетают специальными трубами-инъекторами, погружаемыми раздельно или пакетами по пять штук. Расстояние между инъекторами принимается в зависимости от типа грунта и уточняется экспериментально.

Битумизация применяется для закрепления песчаных и сильнотрещиноватых скальных грунтов, а также для прекращения через них фильтрации воды. Горячий битум нагнетают в грунт через инъекторы, установленные в пробуренных скважинах. Горячий битум к инъекторам подается от котлов насосам по трубам под давлением. Глинизация заключается в инъецировании глинистого раствора в пористые грунты и мало чем отличается от цементации.

Смолизация — закрепление грунтов инъекцией синтетической карбамидной смолы; способ применяется для закрепления грунтов с коэффициентом 0,3-5,0 м/сут. Термическое закрепление лессовых грунтов состоит в обжиге их горячими газами, образующимися в результате сжигания жидкого или газообразного топлива в скважинах, пробуренных в толще закрепляемого грунта. При толщине лессового грунта менее 3 м применять этот метод нерационально.

Электрическое и электрохимическое закрепление грунтов применяется для закрепления глинистых и илистых грунтов. Оно заключается в пропускании через грунт постоянного тока напряжением 30-100 В плотностью тока 0,5-7 А на 1 м2 вертикального сечения закрепляемого слоя грунта. Электродами в данном случае являются металлические стержни или трубы, которые забивают в грунт параллельными рядами через 0,6-1 м. Для ускорения процесса закрепления в грунт вводят через трубу, являющуюся катодом, раствор хлористого кальция. В результате глина уплотняется, осушается и теряет способность к пучению.

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Источник

Сайт инженера-проектировщика

Свежие записи

Способы искусственного закрепления грунтов

Способы искусственного закрепления грунтов в основании зданий и сооружений

Достаточно часто приходится возводить сооружения на слабых, рыхлых и сыпучих грунтах. В этих случаях грунты в естественном состоянии имеют сопротивление меньше необходимого. Поэтому, прежде чем возводить сооружение на таких почвах, необходимо повысить их прочность и устойчивость, это достигается созданием искусственных оснований.

Существуют различные способы искусственного закрепления грунтов в зависимости от их физико-механических свойств.

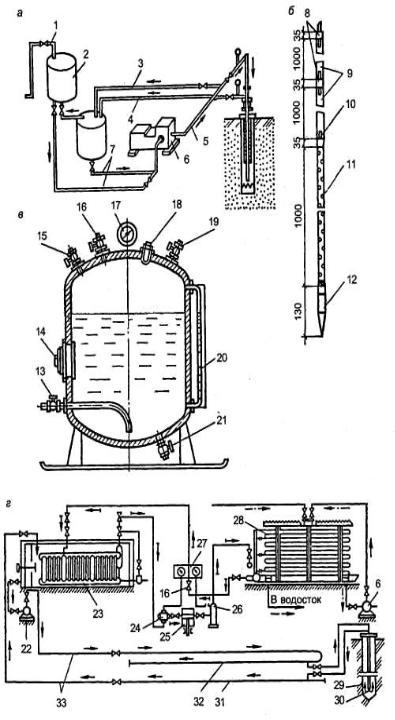

Рис. 1. Виды искусственных оснований: а — устройство гравийных или песчаных подушек; б — физико-химическое закрепление грунта; в — термохимическое; 1 — слой песка, гравия; 2 — трубы для нагнетания закрепляющих растворов; 3 –закрепляемый массив грунта; 4 –оседающие грунты; 5 — грунтовый столб; 6 — скважина для сжигания горючих продуктов

Устройство песчаных подушек (рис. 1 а).

Слабые грунты под подошвой фундамента можно заменить распределительной песчаной подушкой. Подушки применяются для снижения глубины заложения фундаментов, уменьшения общей величины их осадки, повышения прочности основания. Материалом для них служат чистые крупные, средней крупности и мелкие пески без наличия в них глинистых фракций и органических примесей, а также мерзлых включений.

Утрамбованные в грунты щебень или гравий.

Для уплотнения слабых водонасыщенных грунтовых оснований, вместе с их трамбовкой на уровне подошвы фундамента, можно применять утрамбовку щебня, камня, гравия и т.д. Для этого на верхний слой грунта основания насыпают слой щебня высотой до 30 см, который ударами трамбовки уплотняют до тех пор, пока в промежутках между щебнем не появится мягкий грунт. После чего на утрамбованный щебень насыпают еще слой и также трамбуют. Подсыпку щебня и трамбовку повторяют до тех пор, пока удары трамбовки не перестанут давать осадку в верхнем слое грунта. Обычно щебень утрамбовывают на глубину 30 — 60 см.

Физико-химические методы

Закрепление грунтов (рис. 1. б), основанное на нагнетании по перфорированным трубам в грунт соответствующих растворов, при твердении которых, грунт каменеет и имеет значительно большую несущую способность. К основным методам искусственного закрепления основания относят: силикатизацию, смолизацию, цементизацию, электрохимическое закрепление, термическую обработку, битумизацию и глинизацию.

Силикатизация — нагнетание в грунт растворов, которые в своем составе содержат силикат натрия (жидкое стекло). Используются для пылевидных и мелких песков и лессовых грунтов. Силикатизация заключается в закачке в почву через инъекторы жидкого раствора силиката натрия с добавками коагулятора. Глубина закрепления зависит от грунтовых условий и особенностей зданий.

Смолизация — нагнетание в грунт карбамидной смолы с соляной или щавелевой кислотой, используется для закрепления песчаного грунта различной крупности. Некоторым преимуществом смолизации перед силикатизацией является возможность достижения большей прочности закрепленного массива. В зависимости от коэффициента фильтрации грунта, радиус закрепления во время смолизации колеблется от 0,3 до 1 м.

Цементация — нагнетание в грунт смеси цемента, воды и добавок в виде мелкого песка, каменной муки и т.п. Применяют для грунтов, которые имеют большую водопроницаемость. Для цементации используют растворонасосы. Радиус закрепления определяют опытным путем.

Электрохимическое закрепление грунта— через перфорированный анод вводят в грунт химические вещества, такие, как раствор силиката натрия и хлористого кальция. Введение этих химических веществ позволяет закрепить пылеватые пески, супеси и легкие суглинки.

Термическая обработка почвы применяется в толщах лессовых грунтов. Суть термического закрепления грунта состоит в сжигании жидкого, твердого или газообразного топлива, которое через форсунку под давлением подают в предварительно пробуренные скважины (рис. 1. в). Одновременно в скважину с помощью компрессора через трубу подают воздух, чтобы обеспечить горение. После повышения температуры в скважине до 400 ° С начинается активное выжигания лессового грунта по ее стенкам. В конце процесса создается столб обожженного грунта диаметром 1,5 … 3 м.

Битумизация и глинизация — этот метод используют для уменьшения водопроницаемости грунтов, при этом в скважины нагнетают расплавленный битум или битумную эмульсию с коагулянтом. Битум заполняет полости и трещины в грунте, фильтрация воды прекращается или сильно снижается.

Глинизацию применяют для уменьшения водопроницаемости песков. Нагнетание глинистой суспензии в сравнительно тонкие поры песка приводит к выпадению глинистых частиц — до заиливания песков.

Источник

Лекции / Способы искусственного закрепления грунтов

Технология строительных процессов.

Способы искусственного закрепления грунтов.

Закрепление грунтов производится в целях повышения их прочности и устойчивости или придания им водонепроницаемости. Для этого используют способы цементации, глинизации, битумизации, силикатизации, смолизации и термического закрепления. В сложных гидрогеологических условиях применяют искусственное замораживание грунтов.

Цементацию, глинизацию, битумизацию трещиновых скальных, а также песча-

ных и гравелистых грунтов производят путем нагнетания в них заполняющих (тампонажных) растворов через инъекторы, установленные в пробуренных скважинах.

Для цементации применяют специальные составы цементных, цементно-песчаных или цементно-глинистых тампонажных растворов с использованием портландцемента марки не ниже 300, а для глинизации — глиносиликатные и бетонито-силикатные растворы. Нагнетают цементизированные и глинистые растворы под давлением до 10 МПа специальными насосами, а при давлении до 1,5 МПа — диафрагмовыми насосами.

Растворы в закрепляемые грунты нагнетают гидравлическими или пневматическими способами с использованием при первом из них насосов высокого давления, а при втором — компрессоров (нагнетание сжатым воздухом). Однако на практике чаще применяют гидравлический способ с нагнетанием раствора по циркуляционной и нажимной (бесциркуляционной) схемам. При циркуляционной схеме (рис. 1а) раствор в скважину подают под давлением, часть которого поглощается трещинами, а избыток его возвращается из скважины в растворосмеситель. При нажимной схеме раствор в скважину попадает по мере его поглощения трещинами.

Битумизацию грунтов с нагнетанием горячего битума производят насосами в пробуренные скважины с помощью установленных в них инъекторов, обеспечивающих подогрев битума в стволе скважины. Битум нагнетают с постепенным увеличением давления, обычно в несколько циклов, с перерывами для остывания битума.

Силикатизацию и смолизацию (химическое закрепление) грунтов производят путем нагнетания через систему инъекторов водных растворов силиката натрия или смолы с отвердителем. Данными способами закрепляют песчаные и лессовые грунты.

Способ силикатизации может быть двух- и однорастворным. Двухрастворное закрепление состоит в последовательном нагнетании в грунт сначала водного раствора силиката натрия (Na 2 SiO 3 ),а затем хлористого кальция (CaCl 2 ). Растворы вступают в реакцию и образуют гель кремниевой кислоты (nSiO 2 mH 2 O), который обволакивает зерна грунта и, твердея, связывает их в монолит. Этот способ применяют в достаточно хорошо дренирующих грунтах (коэффициент фильтрации 2. 80 м/сут). При этом прочность грунта достигает 1,5. 3 МПа.

Однорастворное закрепление (смесь силиката натрия и отвердителя) используют для слабодренирующих грунтов с коэффициентом фильтрации менее 0,3 м/сут. Прочность закрепленного грунта 0,3. 0,6 МПа.

Раствор при химическом закреплении нагнетают специальными трубамиинъекторами (рис. 1б), погружаемыми раздельно или пакетами по 5 шт. Расстояния между инъекторами принимают в зависимости от вязкости раствора и типа грунта, уточняют экспериментально. Инъекторы после окончания работ извлекают из грунта гидравлическим домкратом или винтовым шарнирным станком.

Термическое закрепление грунтов осуществляют путем нагнетания в пробуренные скважины высокотемпературных газов. Способ применяют для упрочнения маловлажных посадочных грунтов. Максимальная температура в скважине не должна превышать 900-1000 C. При образовании трещин в грунте их заделывают местным грунтом с плотным утрамбовыванием.

Технология строительных процессов.

Рисунок 1. Искусственное закрепление и замораживание грунтов: а — схема цементации грунтов; б — инъектор для силикатизации и смолизации грунтов; в — пневматическая установка непрерывного действия для силикатизации грунтов; г — схема замораживания грунтов; 1 — подача воды; 2 — растворосмеситель; 3 — возвратная труба при бесциркуляционном способе нагнетания; 4 — то же, при циркуляционном способе; 5 — нагнетательная труба; 6 — циркуляционный насос; 7 — всасывающие трубы; 8 — основной ниппель; 9 — глухое звено; 10 — переходный ниппель; 11 — перфорированное звено; 12 — наконечник; 13 — подача сжатого воздуха; 14 — люк; 15 — подача раствора к инъектору; 16 — вентиль регулирования давления; 17 — манометр; 18 — предохранительный клапан; 19 — подача рабочего раствора; 20 — водомерное стекло; 21 — контрольный вентиль; 22 — насос подачи рассола; 23 — испаритель; 24 — грязеуловитель; 25 — компрессор; 26 — маслоотделитель; 27 — манометрическая станция; 28 — конденсатор; 29 — замораживающая колонка; 30 — питающая труба; 31 — коллектор; 32 — распределитель; 33 – рассолопроводы.

Искусственное замораживание грунтов заключается в создании искусственного прочного и водонепроницаемого ограждения в плане любой формы из замороженного грунта, препятствующего проникновению грунтовой воды или водонасыщенных неустойчивых грунтов в котлован при производстве строительных работ. Для замораживания грунтов по периметру котлована через толщу водоносных грунтов бурят скважины с заглублением на 2-3 м в водоупорный слой, а затем в скважины опускают замораживающие трубы (колонки), нижний конец которых герметически заварен в виде конуса. В колонку опускают трубы меньшего диаметра (питающие) с открытым нижним концом, не доходящим до дна на 40-50 см. Питающие трубы колонок подключают к специальным трубам — рассолопроводам, соединенным с замораживающей (холодильной) станцией. По трубам и колонкам циркулирует раствор хлористого кальция (рассол), обладающий способностью оставаться в жидком состоянии при отрицательных температурах (рис. 1г). На заморажи-

Технология строительных процессов.

вающей станции рассол охлаждают и насосом нагнетают в распределитель, откуда он равномерно распределяется по питающим трубам колонок. Достигнув дна колонки, рассол под давлением поднимается вверх по зазору между питающей трубой и замораживающей колонкой. При этом происходит теплообмен, т.е. рассол отнимает тепло у грунта, окружающего колонку, понижает его температуру и постепенно его замораживает. Затем рассол снова поступает в коллектор и на замораживающую станцию для нового охлаждения, и цикл повторяется. В результате вокруг каждой колонки образуется массив замороженного грунта в виде цилиндров, объем которых в процессе дальнейшего замораживания увеличивается, и они, смерзаясь, образуют сплошной и замкнутый массив замороженного грунта вокруг котлована. Чтобы он не размораживался, холодильная станция должна работать в течение всего периода строительства.

В качестве хладагента в холодильных станциях используют в основном аммиак, редко фреон или жидкий азот. Толщину стен и объем ледового ограждения, а также мощность холодильной установки (станции) определяют статическими и теплотехническими расчетами. Расстояние между замораживающими колонками по периметру котлована принимают при однорядном их расположении 1-1,5 м, а между рядами (при многорядном расположении) — 2-3 м.

Электрическим способом закрепляют влажные глинистые грунты. Заключается он в пропуске через грунт постоянного электрического тока с напряженностью поля 0,5. 1 В/см и плотностью тока 1 . 5 А/м 2 . При этом глина осушается, сильно уплотняется и теряет способность к пучению.

Электрохимический способ отличается от предыдущего тем, что одновременно с электрическим током в грунт вводят через трубу, являющуюся катодом и служащую инъектором, растворы химических добавок, увеличивающие проводимость тока (силикат натрия, хлористый кальций, хлористое железо и др.). Благодаря этому интенсивность процесса закрепления грунта возрастает.

Источник