Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца

Если пульс на сонной артерии есть, а дыхание отсутствует, немедленно приступают к искусственной вентиляции легких. Сначала обеспечивают восстановление проходимости дыхательных путей. Для этого пострадавшего укладывают на спину, голову максимально опрокидывают назад и, захватывая пальцами за углы нижней челюсти, выдвигают ее вперед так, чтобы зубы нижней челюсти располагались впереди верхних. Проверяют и очищают ротовую полость от инородных тел. Для соблюдения мер безопасности можно использовать бинт, салфетку, носовой платок, намотанные на указательный палец. При спазме жевательных мышц открывать рот можно каким-либо плоским тупым предметом, например шпателем или черенком ложки. Для сохранения рта пострадавшего открытым можно между челюстями вставить свернутый бинт.

Для проведения искусственной вентиляции легких методом «рот в рот» необходимо, удерживая голову пострадавшего запрокинутой, сделать глубокий вдох, зажать пальцами нос пострадавшего, плотно прислониться своими губами к его рту и сделать выдох.

При проведении искусственной вентиляции легких методом «рот в нос» воздух вдувают в нос пострадавшего,закрывая при этом ладонью его рот.

После вдувания воздуха необходимо отстраниться от пострадавшего, его выдох происходит пассивно.

Для соблюдения мер безопасности, и гигиены делать вдувание следует через увлажненную салфетку или кусок бинта.

Частота вдуваний должна составлять 12-18 раз в минуту, то есть на каждый цикл нужно тратить 4-5 сек. Эффективность процесса можно оценить по поднятию грудной клетки пострадавшего при заполнении его легких вдуваемым воздухом.

В том случае, когда у пострадавшего одновременно отсутствуют и дыхание и пульс, проводится срочная сердечно-легочная реанимация.

Во многих случаях восстановление работы сердца может быть достигнуто проведением прекардиального удара. Для этого ладонь одной руки размещают на нижней трети груди и наносят по ней короткий и резкий удар кулаком другой руки. Затем повторно проверяют наличие пульса на сонной артерии и при его отсутствии приступают к проведению непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких.

Правильность проводимого массажа определяется появлением пульса на сонной артерии в такт с нажатием на грудную клетку.

Через каждые 15 надавливаний оказывающий помощь дважды подряд вдувает в легкие пострадавшего воздух и вновь проводит массаж сердца.

Если реанимационные мероприятия проводят два человека, то один из них осуществляет массаж сердца, другой – искусственное дыхание в режиме одно вдувание через каждые пять нажатий на грудную стенку. При этом периодически проверяется, не появился ли самостоятельный пульс на сонной артерии. Об эффективности проводимой реанимации судят также по сужению зрачков и появлению реакции на свет.

При восстановлении дыхания и сердечной деятельности пострадавшего, находящегося в бессознательном состоянии, обязательно укладывают на бок , чтобы исключить его удушение собственным запавшим языком или рвотными массами. О западении языка часто свидетельствует дыхание, напоминающее храп, и резко затрудненный вдох.

Источник

Искусственное дыхание

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) – это введение воздуха (либо кислорода) в дыхательные пути человека с целью восстановления естественной вентиляции легких. Относится к элементарным реанимационным мероприятиям.

Типичные ситуации, требующие ИВЛ:

— происшествие на воде;

— удар током и другие.

Существуют различные способы ИВЛ. Наиболее эффективным, при оказании первой помощи не специалистом, считается искусственное дыхание «рот-в-рот» и «рот-в-нос».

Если при осмотре пострадавшего естественное дыхание не обнаружено, необходимо немедленно провести искусственную вентиляцию легких.

Искусственное дыхание рот-в-рот:

1. Обеспечьте проходимость верхних дыхательных путей. Поверните голову пострадавшего на бок и пальцем удалите из полости рта слизь, кровь, инородные предметы. Проверить носовые ходы пострадавшего; при необходимости очистите их.

2. Запрокиньте голову пострадавшего, удерживая шею одной рукой. Не меняйте положение головы пострадавшего при травме позвоночника!

3. Зажмите нос пострадавшего большим и указательным пальцем. Глубоко вдохните, плотно прижмитесь губами ко рту пострадавшего. Сделайте выдох в легкие пострадавшего. Первые 5-10 выдохов должны быть быстрыми (за 20-30 секунд), затем – 12-15 выдохов в минуту.

4. Следите за движением грудной клетки пострадавшего. Если грудь пострадавшего при вдохе воздуха поднимается, значит, вы все делаете правильно.

Источник

Искусственное дыхание делают многими способами наиболее эффективный способ

Под влиянием асфиксии (удушья), а иногда и вследствие психического шока тонувший может потерять сознание и на первый взгляд казаться умершим. Однако своевременная помощь может возвратить человека к жизни.

Ему могут помогать еще два-три человека — подают нужные предметы, снимают, разрезая, с тонувшего мокрую одежду, помогают сдавливать грудную клетку, готовят место для искусственного дыхания и т. п.

Все это выполняется очень быстро, чтобы скорее приступить к искусственному дыханию.

Нужно принять все меры к согреванию пострадавшего: вытереть, уложить его на подстилку и прикрыть ноги и туловище одеялом, плащом и т. п. Еще лучше — одновременно с искусственным дыханием производить массаж и растирание ног и туловища. Посторонних людей нужно удалить, чтобы обеспечить доступ к утопавшему чистого воздуха.

Основные способы искусственного дыхания:

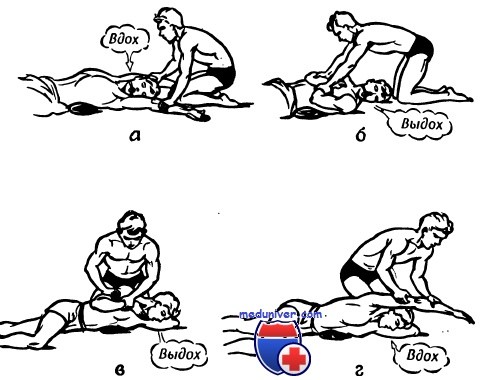

1. При положении тонувшего на спине. Пострадавший кладется на спину. Под спину, на уровне нижнего края лопаток, подкладывают мягкий валик из одежды и т. п. диаметром 5—10 см. Оказывающий помощь становится на колени за головой тонувшего или рядом с ним и берет его руки за основания предплечий. Отводит руки тонувшего за голову до соприкосновения их с землей, затем поднимает их вверх и опускает на грудь пострадавшего, сгибая в локтевых суставах (плечи и предплечья должны лечь на грудь). Нажимает на руки пострадавшего, сдавливая его грудную клетку. Снова поднимает руки вверх и отводит их за голову и т. д.

2. При положении тонувшего на боку. Пострадавший кладется на бок (например, левый). Под бок, на уровне нижнего края лопатки, подкладывают валик. Правая нога немного сгибается в суставах, колено касается земли. Голова повернута в левую сторону так, чтобы рот находился ниже оси шеи. Левая рука согнута, подложена под голову.

Спасающий становится на колени за спиной тонувшего так, чтобы бедра прикасались к его спине. Берет его за правую руку и отводит ее вверх, а затем вниз, до прикосновения плечевой части руки к голове. Потом снова поднимает руку вверх, опускает ее на грудь тонувшего, сгибая в локтевом суставе, и надавливает на руку, сжимая грудную клетку пострадавшего. Затем снова поднимает руку вверх, отводит за голову и т. п.

а—пострадавший лежит на спине; б — пострадавший лежит на боку

3. При положении тонувшего на груди. Тонувшего кладут грудью вниз. Голова немного повернута в сторону и лежит на согнутой в локте руке. Спасающий становится на колени так, чтобы нижняя часть туловища пострадавшего находилась между бедрами оказывающего помощь. Спасающий кладет свои руки ладонями вниз на основания нижних ребер тонувшего. Сильно нажимая на них, спасающий сжимает грудную клетку пострадавшего, затем перестает сдавливать ее, и воздух засасывается в легкие.

За последние годы разработаны новые методы искусственного дыхания — вдувание воздуха «изо рта в рот» и «изо рта в нос».

При первом варианте метода «изо рта в рот» спасающий, став над тонувшим, подготовленным для искусственного дыхания, зажимает ему нос рукой и, прижав свои губы ко рту пострадавшего (рот пострадавшего можно накрыть марлей), с силой вдувает воздух в его легкие. Когда грудная клетка расширится, вдувание прекращается. Выдох происходит пассивно, можно слегка надавить на грудную клетку.

При методе «изо рта в нос» спасающий, поддерживая одной рукой затылок запрокинутой головы тонувшего, другой рукой подхватывает его подбородок и плотно закрывает рот. Охватив губами нос утопавшего, с силой выдыхает в него воздух.

По отзывам специалистов «Скорой помощи» г. Москвы эти методы весьма эффективны.

При всех способах искусственного дыхания рекомендуется темп 16—18 циклов-движений в минуту. Искусственное дыхание нужно продолжать до тех пор, пока пострадавший не начнет дышать самостоятельно или пока врач не разрешит это прекратить. В медицинской практике зафиксированы случаи оживления мнимо умерших после 4—6 часов искусственного дыхания.

Наибольшая легочная вентиляция наблюдается при положении тонувшего «на спине». Однако при этом остатки воды, которые могут быть в легких й в пищеводе и попавшие в рот при сдавливании грудной клетки, потом снова засасываются в легкие. При искусственном дыхании в положении «на боку» легочная вентиляция менее эффективна, но зато вода и остатки пищи изо рта выливаются на землю. Поэтому этот способ следует применять в тех случаях, когда известно, что вода попала в легкие тонувшего. Наименьшая легочная вентиляция будет при положении тонувшего «на груди». Этот способ применяется тогда, когда руки пострадавшего сильно травмированы.

Приступив к оказанию первой помощи пострадавшему, нужно в то же время немедленно оповестить о несчастном случае ближайшую спасательную станцию и принять меры к вызову врача. Они смогут применить и более эффективные средства оживления — искусственное дыхание воздухом, насыщенным О2; вдувание кислорода и специальных смесей газов в легкие пострадавшего; специальный массаж области сердца; вливание в кровь лекарственных средств (адреналин, кофеин и др.) и т. п.

Тактика при потере сознания человеком — неотложная помощь

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

— Рекомендуем посетить наш раздел с интересными материалами на аналогичные тематики «профилактика заболеваний»

Источник

Основы техники проведения реанимационных мероприятий

Для статьи использован следующий материал: «Техника проведения реанимационных мероприятий» в книге «Уход за больными в хирургической клинике», М.А. Евсеев, «ГЭОТАР-Медиа», 2010.

Успех реанимации во многом зависит от времени, прошедшего с момента остановки кровообращения до начала реанимации.

В основе мероприятий, позволяющих повысить уровень выживаемости пациентов с остановкой кровообращения и дыхания лежит концепция «цепочки выживания». Она состоит из ряда этапов: на месте происшествия, при транспортировке, в операционной больницы, в отделении интенсивной терапии и в реабилитационном центре. Самым слабым звеном этой цепочки является эффективное обеспечение основной поддержки уровня жизни на месте происшествия. Именно от него в значительной мере зависит исход. Следует помнить, что время, в течение которого можно рассчитывать на успешное восстановление сердечной деятельности, ограничено. Реанимация в обычных условиях может быть успешной, если начата немедленно или в первые минуты после наступления остановки кровообращения. Основным принципом реанимации на всех этапах ее проведения является положение, что «реанимация должна продлевать жизнь, а не затягивать смерть». Конечные результаты оживления во многом зависят от качества реанимации. Погрешности в ее проведении могут наслаиваться впоследствии на первичное повреждение, вызвавшее терминальное состояние.

Показанием к проведению реанимационных мероприятий является состояние клинической смерти. Среди основных причин клинической смерти, требующих проведения реанимации ведущими являются: внезапная остановка кровообращения, обтурация дыхательных путей, гиповентиляция, апноэ, кровопотеря и повреждение мозга. Клиническая смерть — это период между жизнью и смертью, когда нет видимых признаков жизни, но еще продолжаются жизненные процессы, дающие возможность оживления организма. Длительность этого периода при обычной температуре тела составляет 5 – 6 минут, после чего развиваются необратимые изменения в тканях организма. В особых условиях (гипотермия, фармакологическая защита) этот период продлевается до 15—16 минут.

Признаками клинической смерти являются:

1. Остановка кровообращения (отсутствие пульсации на магистральных артериях) ;

2. Отсутствие самостоятельного дыхания (нет экскурсий грудной клетки) ;

3. Отсутствие сознания;

4. Широкие зрачки;

5. Арефлексия (нет корнеального рефлекса и реакции зрачков на свет):

6. Вид трупа (бледность, акроцианоз).

При проведении реанимации выделяется 3 стадии и 9 этапов. Символичная аббревиатура реанимационных мероприятий – первые буквы английского алфавита – подчеркивает принципиальную важность методичного и последовательного выполнения всех этапов.

Стадия I — элементарное поддержание жизни. Состоит из трех этапов:

A (airway open) — восстановление проходимости дыхательных путей;

В (breath for victim) — экстренная искусственная вентиляция легких и оксигенация;

С (circulation his blood) — поддержание кровообращения.

Стадия II — дальнейшее поддержание жизни. Заключается в восстановлении самостоятельного кровообращения, нормализации и стабилизации показателей кровообращения и дыхания. Стадия II включает в себя три этапа:

D (drug) — медикаментозные средства и инфузионная терапия;

Е (ECG) — электрокардиоскопия и кардиография;

F (fibrillation) — дефибрилляция.

Стадия III — длительное поддержание жизни в постреанимационном периоде. Заключается в послереанимационной интенсивной терапии и включает этапы:

G (gauging) — оценка состояния;

Н (human mentation) восстановление сознания;

I — коррекция недостаточности функций органов.

В настоящем пособии мы подробно разберем лишь I стадию реанимационных мероприятий (А, В, С), оставив остальные стадии и этапы для подробного изучения на следующих курсах.

Итак, этап А – восстановление проходимости дыхательных путей. При возникновении неотложных состояний проходимость дыхательных путей часто нарушена из-за западения языка, который прикрывает вход в гортань и воздух не может попасть в легкие. Кроме того, у больного в бессознательном состоянии всегда существует опасность аспирации и закупорки дыхательных путей инородными телами и рвотными массами.

Для восстановления проходимости дыхательных путей необходимо произвести «тройной прием на дыхательных путях»:

1) запрокидывание (гиперэкстензия) головы,

2) выдвижение нижней челюсти вперед,

3) открывание рта. Для этого II— V пальцами обеих рук захватывают восходящую ветвь нижней челюсти больного около ушной раковины и выдвигают ее с силой вперед (вверх), смещая нижнюю челюсть таким образом, чтобы нижние зубы выступали впереди верхних зубов. При этой манипуляции происходит растяжение передних мышц шеи, за счет чего корень языка приподнимается над задней стенкой глотки.

При обструкции дыхательных путей инородным телом пострадавшему следует придать положение лежа на боку и в межлопаточной области произвести 3—5 резких ударов нижней частью ладони. Пальцем очищают ротоглотку, пытаясь удалить инородное тело, затем делают попытку искусственного дыхания. Если нет эффекта, производят попытку восстановления дыхательных путей приемом Греймлиха – форсированным надавливанием на живот. При этом ладонь одной руки прикладывают к животу по средней линии между пупком и мечевидным отростком. Вторую руку кладут поверх первой и надавливают на живот быстрыми движениями вверх по средней линии. После обеспечения проходимости дыхательных путей приступают к следующему этапу реанимации.

Этап В – искусственное дыхание. Искусственное дыхание — это вдувание воздуха или обогащенной кислородом смеси в легкие пациента, выполняемое без или с применением специальных устройств, то есть временное замещение функции внешнего дыхания. Выдыхаемый человеком воздух содержит от 16 до 18% кислорода, что позволяет его использовать для искусственного дыхания при проведении реанимации. Следует отметить, что у больных с остановкой дыхания и сердечной деятельности происходит спадение легочной ткани, чему в значительной степени способствует проведение непрямого массажа сердца. Поэтому необходимо проводить при массаже сердца адекватную вентиляцию легких. Каждое вдувание должно занимать 1—2 секунды, поскольку при более длительном форсированном вдувании воздух может попасть в желудок. Вдувание надо производить резко и до тех пор, пока грудная клетка пациента не начнет заметно подниматься. Выдох у пострадавшего при этом происходит пассивно, благодаря создавшемуся повышенному давлению в легких, их эластичности и массе грудной клетки. Пассивный выдох должен быть полным. Частота дыхательных движений должна составлять 12—16 в минуту. Адекватность искусственного дыхания оценивается по периодическому расширению грудной клетки и пассивному выдыханию воздуха.

Технически искусственная вентиляция легких может быть осуществлена искусственным дыханием «рот в рот», «рот в нос», искусственным дыханием через S-образный воздуховод и с помощью маски и мешка Амбу. Наиболее доступен и распространен в условиях догоспитальной реанимации простой способ искусственного дыхания «рот в рот» (рис. 49 г, д, е). Для этого необходимо зажать нос больного одной рукой, сделать глубокий вдох, плотно прижать свои губы вокруг рта больного (к губам и носу новорожденных и грудных детей) и вдувать воздух до максимального подъема грудной клетки. Вдувая воздух, следить за грудной клеткой больного; она должна подниматься при вдувании воздуха. Если грудная клетка больного поднялась, необходимо прекратить вдувание, опустить рот больного и отвернуть свое лицо в сторону, давая пострадавшему возможность сделать полный пассивный выдох; когда выдох закончится, сделать следующее глубокое вдувание. Вначале делают два раздувания легких, каждое длительностью 1-2 с. Затем определяют пульс на сонной артерии; если пульс есть, повторяют раздувания легких — у взрослых примерно одно раздувание через каждые 5с (12 в мин) ; у детей — одно через каждые 4с (15 в мин) ; у младенцев — через каждые 3с (20 в мин) — до тех пор, пока не восстановится адекватное самостоятельное дыхание Искусственное дыхание выполняют с частотой 10-12 раз в мин (один раз каждые 5-6 с).

Вспомогательную вентиляцию используют на фоне сохраненного самостоятельного, но неадекватного дыхания у больного. Синхронно вдоху больного через 1—3 дыхательных движения производится дополнительное вдувание воздуха. Вдох должен быть плавным и по времени соответствовать вдоху больного. Надо отметить, что восстановление самостоятельного дыхания быстро восстанавливает все остальные функции. Это связано с тем, что дыхательный центр является водителем ритма для мозга.

Этап С – поддержание кровообращения. После остановки кровообращения в течение 20 – 30 минут в сердце сохранены функции автоматизма и проводимости, что позволяет восстановить его насосную функцию. Независимо от механизма остановки сердечной деятельности, немедленно должна быть начата сердечно-легочная реанимация для предупреждения развития необратимого поражения тканей организма (мозга, печени, сердца и др. ) и наступления биологической смерти. Основной целью массажа сердца является создание искусственного кровотока. Следует понимать, что сердечный выброс и кровоток, создаваемый наружным массажем сердца, составляет не более 30% от нормы и только 5% нормального мозгового кровотока. Но, как правило, этого бывает достаточно для поддержания жизнеспособности центральной нервной системы во время сердечно-легочной и церебральной реанимации при условии достижения достаточной оксигенации организма на протяжении нескольких десятков минут. На догоспитальном этапе применяют только непрямой, или закрытый, массаж сердца (т. е. без вскрытия грудной клетки). Резкое надавливание на грудину ведет к сжиманию сердца между позвоночником и грудиной, уменьшению его объема и выбросу крови в аорту и легочную артерию, т. е. является искусственной систолой. В момент прекращения давления грудная клетка расправляется, сердце принимает объем, соответствующий диастоле, и кровь из полых и легочных вен поступает в предсердия и желудочки сердца. Ритмичное чередование сжатий и расслаблений в какой-то мере заменяет работу сердца, т. е. выполняется один из видов искусственного кровообращения. Техника проведения непрямого массажа сердца состоит в следующем. Больного укладывают на твердую ровную горизонтальную поверхность на спину (рис. 50). Проведение непрямого массажа сердца на панцирной кровати не имеет смысла – больной должен быть уложен на пол. Проводящий массаж

располагается сбоку от больного и кладет свои ладони (одну на другую) на нижнюю треть грудины выше основания мечевидного отростка на 2 – 3 см.

Следует обращать внимание на то, что на грудине располагается не вся ладонь, а только ее проксимальная часть в непосредственной близости к запястью (рис. 51). Собственно непрямой массаж сердца заключается в ритмичном (80 в минуту) надавливании на грудину пациента. При этом грудина должна опускаться не менее чем на 5 – 6 см.

Следует обращать внимание на то, что для правильного выполнения массажа руки следует почти полностью распрямить в локтевых суставах и давление на грудину производить всей массой туловища. Во многих руководствах рекомендуется начинать непрямой массаж сердца однократным сильным ударом в грудину больного, поскольку часто причиной нарушения сократимости миокарда является фибрилляция и прекардиальный удар способен купировать аритмию.

Собственно последовательность действий при сердечно-легочной реанимации следующая. Вариант I – реанимация проводится одним человеком:

- если пострадавший без сознания, ему максимально запрокидывают голову, поддерживая подбородок, чтобы рот был слегка приоткрыт. В случае необходимости выдвигают нижнюю челюсть. При подозрении на повреждение шейного отдела позвоночника используют умеренное запрокидывание головы только для поддержания проходимости дыхательных путей. Проверяют наличие самостоятельного дыхания (прослушивание и ощущение потока воздуха у рта, носа пострадавшего, наблюдение за экскурсией грудной клетки) ;

- если пострадавший не дышит, производят два глубоких раздувания легких (грудная клетка должна подняться). Каждое раздувание производят сравнительно медленно с течение 1-2 сек, затем делают паузу для осуществления полного пассивного выдоха;

- прощупывают пульс на сонной артерии (5-10с). При наличии пульса продолжают вентиляцию с частотой около 12 раздуваний в 1 мин у взрослых (одно раздувание каждые 5 с), 15 вдуваний в 1 мин у детей (около 4 с) и 20 вдуваний в 1 мин (одно каждые 3 с) у младенцев;

- если пульс отсутствует, приступают к непрямому массажу сердца;

- осуществляют 15 сдавлений грудины с частотой 80-100 в 1 мин. После 15 сдавлений производят два раздувания легких и продолжают чередовать 15 надавливаний на грудину с двумя раздуваниями легких;

- грудину прижимают к позвоночнику примерно на 4-5 см у взрослых, 2, 5-4 см у детей младшего возраста и 1-2 см у младенцев. Через каждые 1-3 мин проверяют восстановление спонтанного пульса.

Вариант II – реанимацию проводят два человека:

Реанимирующим следует находится с противоположных сторон пострадавшего, чтобы легче меняться ролями, не прерывая реанимации.

- если пострадавший без сознания, реаниматор (производящий вентиляцию) запрокидывает ему голову;

- если пострадавший не дышит, первый реаниматор делает два глубоких раздувания легких;

- проверяет пульс на сонной артерии;

- если пульс отсутствует, второй реаниматор начинает сдавление грудины с частотой 80-100 в 1 мин, первый реаниматор, проводящий вентиляцию, делает одно глубокое раздувание легких после каждых 5 компрессий грудины; во время раздувания легких второй реаниматор делает кратковременную паузу;

- затем продолжают чередование 5 надавливаний на грудину с одним раздуванием легких до появления самостоятельного пульса.

Признаками эффективности проводимого массажа являются сужение ранее расширенных зрачков, исчезновение бледности и уменьшение цианоза, пульсация крупных артерий (прежде всего сонной) соответственно частоте массажа, появление самостоятельных дыхательных движений. Непрямой массаж сердца не прекращают на срок более 5 с, проводить его следует до момента восстановления самостоятельных сердечных сокращений, обеспечивающих достаточное кровообращение. Показателем этого будут определяемый на лучевых артериях пульс и повышение систолического АД до 80-90 мм. рт. ст. Отсутствие самостоятельной деятельности сердца при несомненных признаках эффективности проводимого массажа есть показание к продолжению реанимации. Проведение массажа сердца требует достаточной выносливости; желательна смена массирующего каждые 5-7 мин, проводимая быстро, без нарушения ритмичности массажа сердца.

Источник