- «Тактика «ввяжемся в бой, а там разберемся» не совсем верная»

- Проект РНФ «Микросенсорные методы экспресс-скрининга новых экстраген-тов для разделения близких по свойствам радионуклидов»

- Микросенсорные методы экспресс-скрининга новых экстрагентов для разделения близких по свойствам радионуклидов

- Аннотация

- Ожидаемые результаты и их значимость

- Научная проблема, на решение которой направлен проект

- Научная значимость и актуальность решения обозначенной проблемы

- Конкретная задача (задачи) в рамках проблемы, на решение которой направлен проект, ее масштаб и комплексность

- Научная новизна исследований, обоснование достижимости решения поставленной задачи (задач) и возможности получения запланированных результатов

- Современное состояние исследований по данной проблеме, основные направления исследований в мировой науке и научные конкуренты

- Предлагаемые методы и подходы, общий план работы на весь срок выполнения проекта и ожидаемые результаты

- Имеющийся у научного коллектива научный задел по проекту

- Научный задел, имеющийся у коллектива в области создания химических сенсоров

- Перечень оборудования, материалов, информационных и других ресурсов, имеющихся у научного коллектива для выполнения проекта

«Тактика «ввяжемся в бой, а там разберемся» не совсем верная»

Андрей Блинов о текущих конкурсах Российского научного фонда

Заместитель генерального директора — начальник управления программ и проектов РНФ Андрей Блинов

О традиционных и новых конкурсах Российского научного фонда, о подаче электронных заявок, а также о том, на что стоит обратить особое внимание при подготовке заявки, Indicator.Ru рассказал заместитель генерального директора — начальник управления программ и проектов РНФ Андрей Блинов .

— 16 октября РНФ объявил о начале приема заявок по новым конкурсам. Расскажите, пожалуйста, о них.

— Да, Фонд объявил три конкурса. Один — традиционный, на продление проектов отдельных научных групп, и два новых — проводимые по поручениям Президента России по результатам майской встречи с учеными в Сочи . Это конкурс междисциплинарных проектов и проектов с привлечением ведущих ученых. Новые конкурсы, кстати, тоже планируется сделать ежегодными. Впереди еще один — конкурс лабораторий в области генетики, но о нем Фонд объявит чуть позже. И, конечно же, есть другие: уже почти месяц Фонд принимает заявки на традиционные ежегодные конкурсы — отдельных научных групп и международных проектов.

— В условиях, пожалуй, самого крупного ежегодного конкурса научных групп что-то изменилось с прошлого года?

— В целом нет. Есть несколько небольших изменений, но они, скорее, носят «эволюционный» или же уточняющий характер. И относятся не только к этому конкретному конкурсу, а имеют системное применение. Например, в течение всей нашей деятельности мы постепенно шли к выравниванию «предквалификационных» требований к руководителям проектов, независимо от области их научных интересов. В 2014 году мы начинали с того, что разные требования к бэкграунду были предъявлены к руководителям заявок в зависимости от отрасли, по которой подана заявка, — были особые, более «щадящие» условия для инженерных, социальных и гуманитарных наук, сельского хозяйства. Постепенно условия выравнивались, и это обеспечило в том числе и повышение качества заявок. С этого же конкурса руководители заявок по всем направлениям находятся в одинаковых условиях — «входной порог» по публикациям един для всех направлений.

Кроме того, мы полноценно реализовали возможность подачи заявок в электронном виде. При наличии соглашения о признании электронной подписи с организацией предоставление печатной версии заявки на конкурс не требуется. Заявка может быть подана в любое время в установленный срок в виде электронного документа через координатора организации, и ее подача уже не будет зависеть от своевременности доставки печатного экземпляра в Фонд. А учитывая, что основными причинами недопуска заявок к конкурсам являлись именно нарушения в оформлении печатной версии заявки, такая возможность представляется крайне полезной, и не только для наших коллег из отдаленных от Москвы регионов. Вместе с тем замечу, что в случае победы в конкурсе печатная версия все же потребуется — для подготовки грантового соглашения.

— Есть что-то, на что вы рекомендуете обратить особое внимание?

— Как обычно — на изучение конкурсной документации и подготовку заявки. Рекомендую, чтобы для этого было достаточно времени. Мы объявляем конкурсы заранее, не стоит делать все в последнюю неделю или даже дни. В целом условия конкурсов сохраняются прежними, но они требуют изучения. Тактика «ввяжемся в бой, а там разберемся» не совсем верная. Участие в конкурсе и получение гранта накладывают определенные обязательства и на руководителя проекта, и на участников, и на организацию. Все, кто участвует в подготовке заявки, должны четко понимать уровень своей ответственности. У нас есть достаточно примеров, когда невнимательность, «недосмотр» заявителей приводил к отклонению не только заявок на конкурс, но уже и рекомендованных к финансированию проектов. Заявители просто не могли обеспечить выполнение условий предоставления гранта.

Пристального внимания, например, требует соблюдение такого условия, как количество финансируемых РНФ проектов, в которых участвует руководитель и исполнители проекта. Следует поинтересоваться об этом перед включением человека в коллектив. Также надо обязательно уточнить у основных исполнителей — нет ли у кого-то из них ограничений на участие в наших конкурсах из-за ранее невыполненных обязательств? Такая информация размещена непосредственно на страницах заявителей, и те, кто попадает под ограничения, просто не могут об этом не знать. Нарушение этого условия ведет к отклонению заявки. Если в качестве руководителя приглашается ученый из другой страны — обязательно надо спланировать, как с ним будут оформлены трудовые отношения. Договор о дистанционной работе, например, в этом случае не подходит.

Подписываясь под тем, что представляемый на конкурс проект не имеет других источников финансирования или не подан на другие конкурсы, не стоит воспринимать это как простую формальность. В случае выявления нарушений этого условия организации придется вернуть всю сумму гранта, независимо от стадии реализации проекта.

Еще раз — ознакомьтесь с конкурсной документацией для четкого понимания, на каких условиях вы участвуете в конкурсе.

— Теперь давайте поговорим про новые конкурсы. Такие ли они «новые»? Конкурс с привлечением ведущих ученых уже объявлялся РНФ в 2015 году.

— Несмотря на схожесть названия, есть и отличия. В мае на встрече с президентом России ученые, обсуждая неравномерность развития науки по регионам страны и преодоление разрыва поколений, высказались в числе прочего и о необходимости развития механизмов привлечения и работы ведущих ученых на кратковременной основе. РНФ стремится отвечать запросам научного сообщества, поэтому в условиях конкурса мы постарались максимально учесть все поступившие пожелания.

Несколько слов об условиях конкурса. В каждом проекте может участвовать от двух до трех ведущих ученых. Руководитель проекта и ведущие ученые должны иметь повышенные (по сравнению с требованиями к руководителям проектов отдельных научных групп) наукометрические показатели, а именно — не менее 10 различных публикаций по тематике проекта в рецензируемых изданиях. К ведущему ученому предъявляется еще одно требование — его место работы или постоянного проживания должно находиться в другом регионе Российской Федерации , не граничащем с регионом организации, на базе которой будет выполняться проект, или же вообще за пределами России . Но это лишь формальные требования для участия. Рассматривать же приглашенных ведущих ученых, их квалификацию и компетентность в теме проекта будет, как всегда, экспертный совет Фонда.

В проекте должны быть предусмотрены ежегодные краткосрочные визиты (продолжительностью не менее одного месяца) каждого ведущего ученого, суммарно должно быть 2–3 визита различных ведущих ученых для проведения исследований и чтения лекций, участия в семинарах. На это могут расходоваться средства гранта. Размер гранта по этому конкурсу выше, чем для конкурса отдельных научных групп, — до 8 млн рублей ежегодно. Обязательства по обнародованию результатов проекта, соответственно, тоже есть. При этом традиционно и в требованиях, и в обязательствах РНФ учитывает качество публикаций — публикации в изданиях первого квартиля засчитываются за две.

— Ведущий ученый может выступать в качестве руководителя проекта?

— Да, он может одновременно выступать и в качестве ведущего ученого, и в качестве руководителя этого проекта. При этом его отношения с организацией должны быть оформлены трудовым договором, не предполагающим дистанционного характера работы.

— Зарубежные ученые могут быть ведущими учеными?

— Да, конечно, могут — и российские, и зарубежные. При необходимости допускается также замена ведущих ученых на втором или третьем году выполнения проекта.

— Теперь о конкурсе междисциплинарных проектов — какие здесь будут особенности?

— Междициплинарных и, я бы добавил, межрегиональных — это важно, так как второе условие не менее значимо. Это новая форма, которая предполагает проведение конкурса и, соответственно, финансовую поддержку четырехлетних (с возможностью продления еще на три года) междисциплинарных проектов, состоящих из 2–3 проектов научных групп по различным отраслям знаний. В случае этого конкурса различные отрасли знаний — это первый уровень классификатора РНФ (например, 03 — Химия и науки о материалах, 05 — Фундаментальные исследования для медицины и т. д.). В одном междисциплинарном проекте научные группы должны работать минимум по двум отраслям.

Также научные группы должны быть из организаций из различных регионов — соответственно, двух или трех не граничащих друг с другом субъектов Российской Федерации .

Так как это один междисциплинарный проект, то существуют требования как к отдельным проектам научных групп, так и к их совместной работе. Например, общее число членов научной группы (вместе с руководителем проекта) не может превышать 10 человек, при этом общее число членов научного коллектива всего междисциплинарного проекта не может превышать 25 человек. Сколько человек будет в каком коллективе, должны совместно решить руководители групп.

— А как в этом случае будут подаваться и рассматриваться заявки?

— Руководители научных групп в рамках одного междисциплинарного проекта должны заранее друг с другом договориться об основных параметрах этого проекта, планах его реализации. Важно договориться и по размеру гранта, причем на все года, и по количеству исполнителей, и по распределению работ, и так далее, чтобы весь междисциплинарный проект соответствовал требованиям конкурса.

После этого каждый руководитель подает заявку от себя, через ту организацию, в которой он будет выполнять проект. Получается, по каждому междисциплинарному будет две или три заявки, но все они будут совпадать по названию проекта, аннотации и составу коллектива (две или три научные группы). Содержательная часть каждой заявки должна включать непосредственно описание проекта в отрасли знания, по которой работает та или иная научная группа.

Каждая заявка будет рассмотрена экспертами по соответствующей отрасли. В конкурсе будут участвовать не отдельные заявки по каждому проекту научных групп, а в целом междисциплинарные проекты. Сами проекты с учетом экспертизы каждой входящей в них заявки будет рассматривать уже экспертный совет. Важно, чтобы междисциплинарность проекта была не просто ради участия в конкурсе, а действительно требовалась для выполнения проекта. Эксперты это будут оценивать.

Финансирование поддержанных проектов будет осуществляться напрямую — тем группам и в те организации, от которых подавались заявки.

— Каков размер гранта и обязательства?

— Размер гранта — до 15 млн рублей в год на междисциплинарный проект. Как это будет распределено между участниками, повторюсь, это общее дело руководителей групп, есть ограничение не больше 6 млн руб. на одну группу Обязательства также установлены как на отдельные проекты, так и на весь междисциплинарный проект. Каждая группа должна за четыре года подготовить не менее 10 различных публикаций в рецензируемых изданиях. В данном случае подразумевается, что у различных групп, входящих в один междисциплинарный проект, будут совместные публикации, и они будут ими отчитываться. Однако публикация, подготовленная в рамках нескольких проектов, входящих в состав одного междисциплинарного проекта, и содержащая ссылки на эти проекты, будет учитываться только по одному проекту. Какому — совместно решат руководители групп.

— Скажем так — непростые условия. Не проще ли участвовать в традиционном конкурсе отдельных научных групп?

— Для того и делаются различные формы поддержки, чтобы можно было найти самую подходящую. Кому-то действительно будет проще участвовать и работать в рамках отдельных проектов. Вместе с тем о необходимости поддержки междисциплинарных исследований высказались именно ученые на встрече с президентом, а значит, востребованность в такой форме поддержки, как и потенциал для участия, у сообщества есть. Пока запланирована поддержка небольшого количества проектов в рамках обоих новых конкурсов, несколько десятков, но первые конкурсы покажут, насколько это оправданно.

Вместе с тем хочу напомнить, что по правилам РНФ не возбраняется участвовать в нескольких одновременно проводимых конкурсах Фонда. Желающие могут подать заявки на конкурс и отдельных научных групп, и междисциплинарных проектов, и ведущих ученых, любые. Да, конечно, нельзя подавать один и тот же проект, но эти конкурсы и предполагают разные проекты. Куда и что подавать — решать ученым, главное, не забыть указать в заявке, какой из проектов в приоритете.

Источник

Проект РНФ «Микросенсорные методы экспресс-скрининга новых экстраген-тов для разделения близких по свойствам радионуклидов»

Обновлено 04 Дек. 2020 г.

Проект РНФ № 20-13-00143

Микросенсорные методы экспресс-скрининга новых экстрагентов для разделения близких по свойствам радионуклидов

Аннотация

Проект направлен на создание экспресс-метода, позволяющего на основании микросенсорных измерений эффективно предсказывать экстракционное поведение новых систем, предназначенных для разделения близких по свойствам радионуклидов. В первую очередь, это касается ключевых моментов обращения с радиоактивными рафинатами от переработки отработавшего ядерного топлива и связанной с этим проблемы разделения минорных актинидов и лантанидов, выделения цезия и стронция из кислых и карбонатно-щелочных сред, разделения таких пар близких по свойствам элементов, как Nb/Ta, Zr/Hf, а также выделения и последующего разделения некоторых изотопов для нужд атомной промышленности (в частности, для выделения 6,7 Li с целью дальнейшего экстракционного разделения изотопов).

Разрабатываемая система предполагает возможность одновременного получения в одном эксперименте данных от 10–100 образцов с использованием минимальных (20 мкл) объемов органической и водной фаз.

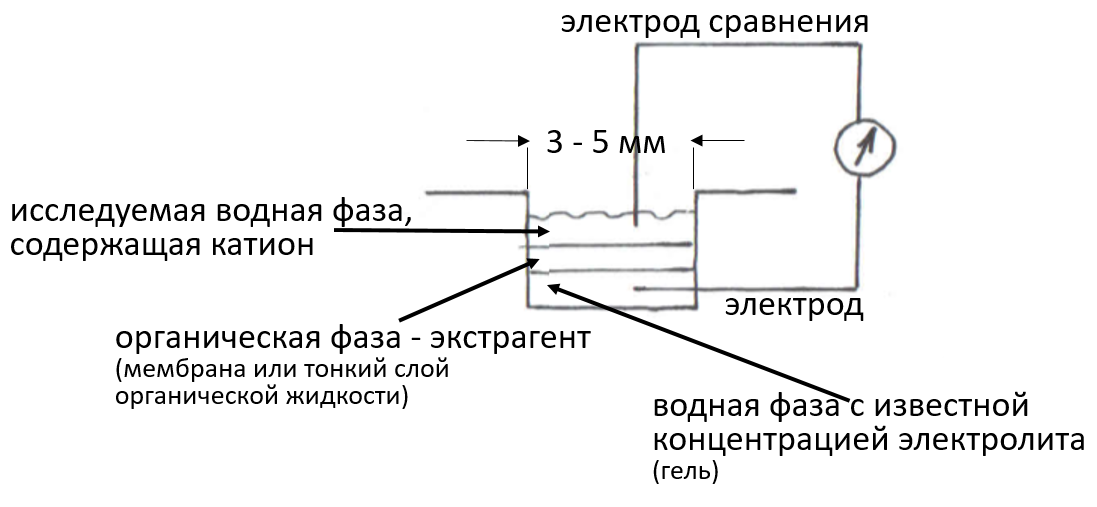

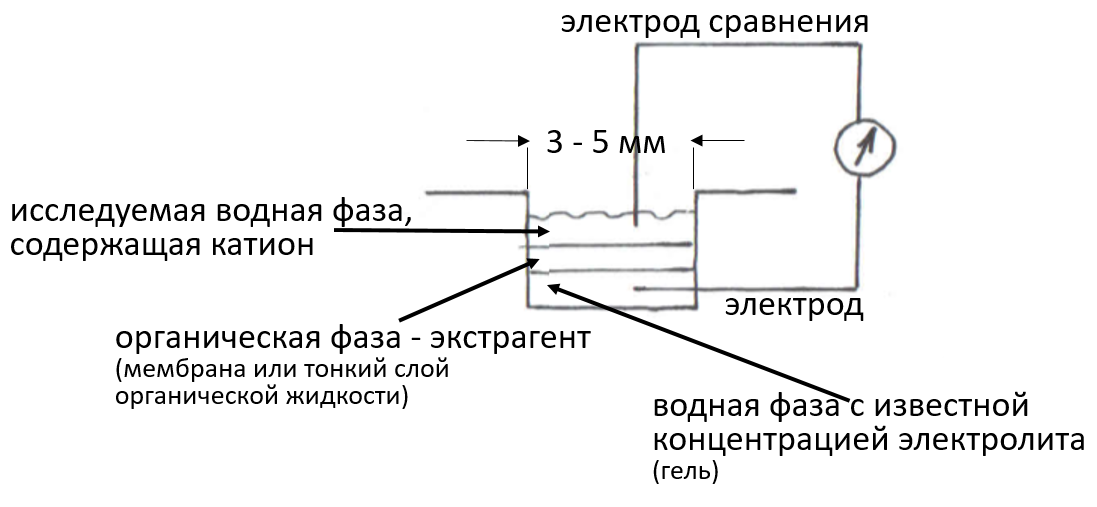

Сенсорная система может быть реализована следующими способами.

- В виде Si/SiO2-платы с микроячейками, объёмом менее 100 мкл, оснащенными микроэлектродами, водным раствором катиона и мембраной, содержащей исследуемый на экстракционную эффективность экстрагент. Такая конструкция позволяет быстро получить большой массив потенциометрических характеристик исследуемых экстракционных систем и установить корреляции потенциометрического отклика системы с коэффициентом распределения соответствующего радионуклида в процессе классической жидкостной экстракции, а также с коэффициентом распределения радионуклида в случае его выделения на мембране.

- В виде аналогичного устройства, когда ячейка содержит водный раствор катиона металла и жидкий органический раствор экстрагента.

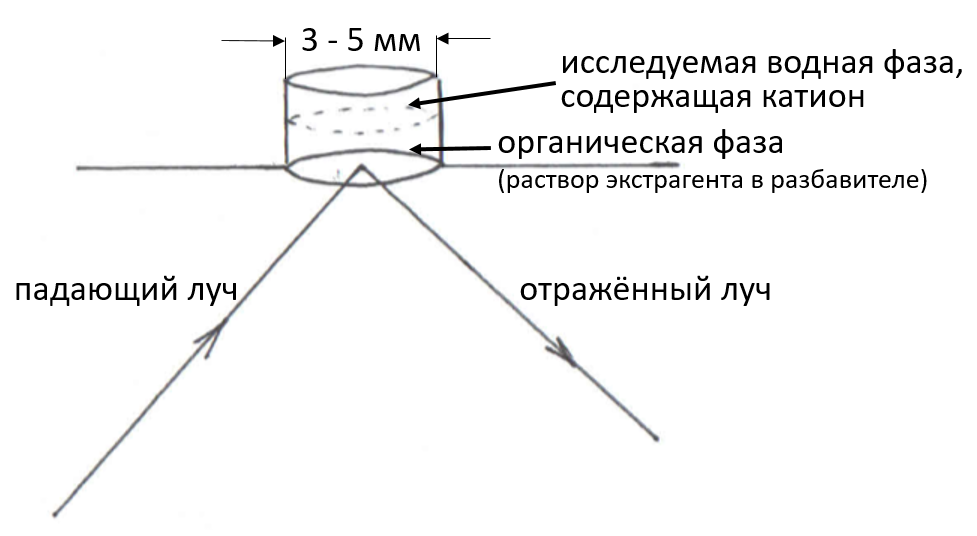

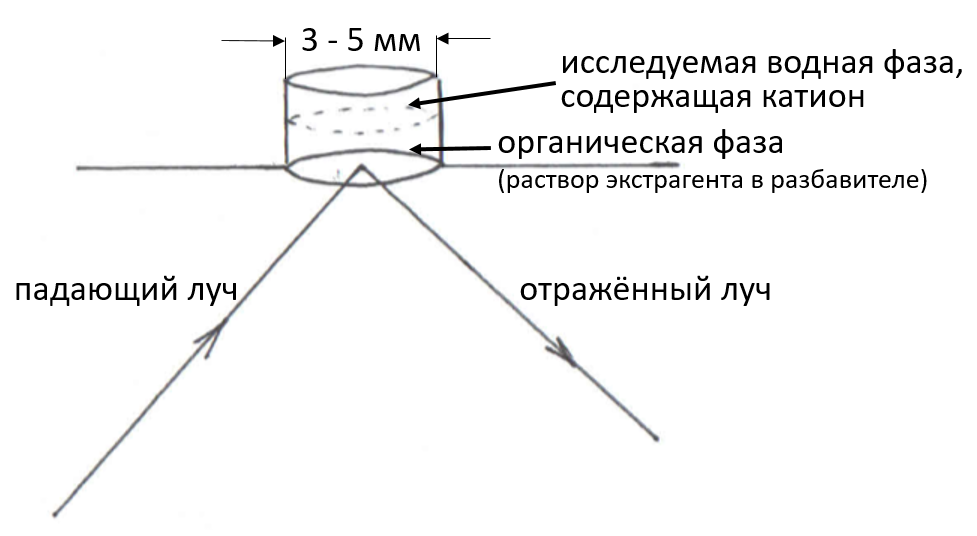

- Микроячейка, установленная на оптическое окно ИК-спектрометра, содержащая раствор исследуемого экстрагент в тяжелом органическом растворителе и водную фазу с катионом металла. Изменения в составе экстрагента при его насыщении катионом металла фиксируются инфракрасным методом внутреннего отражения. Такой способ позволит получить равновесные данные, коррелирующиеся с коэффициентами распределения катионов металлов, и, одновременно, проводить изучение кинетики экстракционного процесса, что является важной составляющей изучения процессов жидкостной экстракции.

|  |

| 1 | 2 |

Предлагаемые типы микроячеек: 1 — потенциометрическая, 2 — с ИК-контролем.

Проект предусматривает разработку указанных типов сенсорных ячеек, разработку методов получения и обработки отклика от таких микросенсорных систем, подтверждение работоспособности предлагаемого метода в широких интервалах исследуемых веществ и сред (кислые и карбонатно-щелочные среды, различные разбавители, используемые в процессах жидкостной экстракции). Апробация предлагаемого экспресс-метода планируется на нескольких классах органических соединений: краун-эфирах, диамидах дикарбоновых кислот, карбамоилфосфиноксидах и каликсаренах с различными функциональными группами, считающихся перспективными для процесса жидкостной экстракции.

Ожидаемые результаты и их значимость

Проблема подбора эффективных и избирательных экстрагентов для нужд радиохимической промышленности по-прежнему является актуальной, однако методы проверки экстракционной способности новых синтезируемых соединений в настоящий момент ограничены: проверка с помощью классических подходов жидкостной экстракции требует значительного расхода реагентов, времени и достаточно сложна экспериментально, а основные методы моделирования экстракционного поведения новых соединений обладают удовлетворительной предиктивной способностью лишь по от-ношению к гомологам в рамках одного класса соединений.

Значимость результатов реализации данного проекта заключается в разработке и апробации такой микросенсорной системы, которая, с одной стороны, охватывала бы различные классы органических соединений, а с другой — позволяла бы получить большой объём экспериментальных данных за ограниченный промежуток времени.

Предполагается, что на первом этапе будет разработана простая и эффективная конструкция сенсорной микроячейки для получения экспериментальных данных, предложен способ обработки получаемых экспериментальных данных и сравнение их с данными, получаемыми от тех же экстракционных систем в процессе классической жидкостной экстракции. Затем будет планируется проведена демонстрация разработанного метода на актуальных для нужд промышленности классах соединений:

- на краун-эфирах — для решения задачи выделения цезия и стронция из азотнокислых радиоактивных рафинатов после переработки отработавшего ядерного топлива, для выделения изотопов лития 6,7 Li для их последующего экстракционного разделения, для выделения таллия из водных растворов.

- на диамидах дикарбоновых кислот и карбамоилфосфиноксидах — для группового выделения редкоземельных элементов из азотнокислых и сернокислых рафинатов (в том числе — после кислотного вскрытия руд) и определения внутрирядовой селективности потенциальных экстрагентов для разделения редкоземельных элементов. Микросенсорный экспресс-скрининг целого ряда новых органических соединений может также стать возможным решением проблемы подбора селективного экстрагента для разделения редкоземельных элементов и актинидов.

- на каликсаренах с различными функциональными группами — для решения проблемы совместного выделения цезия и актинидов из карбонатно-щелочных сред (как один из альтернативных путей фракционирования и переработки щелочных высокоактивных отходов).

Полученные результаты позволят определить границы применимости разработанного микросенсорного экспресс-метода, оптимизировать сенсорную систему под максимально разнообразные объекты изучения и создать предпосылки для решения ряда важных радиохимических проблем, таких как разделение близких по свойствам радионуклидов, оптимизация процессов переработки радиоактивных рафинатов, селективное выделение ряда изотопов, представляющих интерес в других отраслях промышленности.

Научная проблема, на решение которой направлен проект

Наш проект направлен на решение прикладной научной проблемы, связанной с созданием новых высокоселективных экстракционных систем для разделения близких по свойствам радионуклидов. Экономически эффективные и экологически безопасные процессы разделения близких по свойствам веществ являются ключевым элементом современных наукоемких технологий, прежде всего в атомной промышленности и гидрометаллургии. Разрабатываемый нами метод позволит существенно ускорить и упросить разработку и проверку новых высокоселективных экстрагентов. Основой метода будет создание и использование микросенсорной системы с потенциометрическим или инфракрасным методом экспресс-детектирования для определения эффективности широкого круга новых экстрагентов по отношению к ряду лантанидов и актинидов, продуктов деления, а также некоторых нуклидов, представляющих ценность в атомной промышленности.

Научная значимость и актуальность решения обозначенной проблемы

Энергетическая стратегия России предусматривает создание новой технологической платформы атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом, которая потребует новых подходов к выделению делящихся и других ценных элементов из ОЯТ. В госпрограмме «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов» поставлена задача разработки технологий разделения и производства чистых редких и редкоземельных металлов.

Для разделения близких по свойствам соединений в промышленности с успехом используются экстракционные технологии в разнообразных вариантах: жидкостная и мембранная экстракция [Paiva, A.P., Malik, P. Recent advances on the chemistry of solvent extraction applied to the reprocessing of spent nuclear fuels and radioactive wastes. / J. Radioanal. Nucl. Chem., (2004), 261(2), 485-496; Hill, C. (2010) Overview of Recent Advances in An(III)/Ln(III) Separations. In Ion Exchange and Solvent Extraction: A Series of Advances. Moyer, B.A., Ed.; CRC Press, Boca Raton, FL, vol. 19, pp 119 –19; Tachimori, S., & Morita, Y. (2010). Overview of solvent extraction chemistry for reprocessing. Ion exchange and Solvent extraction: A serried of advances, 19, 15-17; Ansari, S.A., Pathak, P.N., Mohapatra, P.K., Manchanda, V.K.: Aqueous partitioning of minor actinides by different processes. Sep. Purif. Rev. (2011), 40(1) 43-76], твердые экстрагенты (ТВЭКСы), сверхкритическая флюидная экстракция [Enokida, Y. Ultrasound-Enhanced Dissolution of UO2 in Supercritical CO2 Containing a CO2-Philic Complexant of Tri-n-butylphosphate and Nitric Acid / Y. Enokida // Industrial & Engineering Chemistry Re-search. – 2002. – Vol. 41. – № 9. – Р.2282-2286; Dissolution of uranium dioxide in supercritical fluid carbon dioxide / M.D. Samsonov, C.M. Wai, S.C. Lee et al. // Chem. Commun. – 2001. – Р. 1868 – 1872; Supercritical fluid extraction of uranium, plutonium and neptunium oxides / A. Shadrin, A. Murzin, V. Babain et al. // 5th Meeting on Supercritical Fluids. — 1998. — Proceedings. P. 791 – 795; A study on the technique of spent fuel reprocessing with supercritical fluid direct extraction method (Super-DIREX method) / T. Shimada, S. Ogumo, N. Ishihara et al. // Journal of Nuclear Science and Technology. — 2002. — Suppl. 3. — P. 757- 760]. В аналитической химии нашли применения микроэкстракционные методы выделения и концентрирования анализируемых веществ из проб сложного состава.

Во всех этих процессах используются экстрагенты — органические молекулы, способные селективно связывать целевые компоненты и отделять их от примесей. Сотни экстрагентов уже нашли свое место в промышленных технологиях, тысячи новых соединений ежегодно синтезируются и проверяются в качестве высокоселективных и высокоэффективных экстрагентов. В базе SCOPUS в 2018 году прореферировано 5000 статей по экстракции, из них более 1000 посвящено исследованию новых экстракционных систем.

За 150 лет прошедшие с первого использования диэтилового эфира для экстракции урана методы изучения экстракционных свойств новых соединений практически не изменились. Для каждого нового экстрагента при всех возможных составах водной и органической фаз проводят ряд обязательных трудоемких операций: перемешивание фаз, разделение фаз, определение концентрации экстрагируемого элемента в органической и водной фазах, расчет коэффициента распределения элемента. На этапе первичной проверки отсеивается более 90 % новых экстрагентов. Сложные в синтезе и выделении органические экстрагенты приходится нарабатывать в значительных количествах только для того, чтобы убедиться в их плохих экстракционных свойствах. Параллельно успешно развиваются мультисенсорые системы анализа («электронный язык»), использующие экстрагенты для определения содержания катионов в водных средах. Идея нашего проекта — использовать методологию мультисенсорного анализа для решения обратной задачи: определение эффективности экстагентов при выделении катионов из водной фазы. Такой подход позволит в разы сократить время, необходимое для первичного исследования новых экстрагентов и в десятки раз уменьшить требуемое количество экстрагента.

Актуальность нашего проекта подтверждается потребностями промышленности в создании новых методов первичного скрининга новых экстракционных систем для интенсификации процессов разработки инновационных технологий разделения.

Научная значимость решения поставленных в проекте задач связана с возможностью исследования взаимодействия компонентов экстракционной смеси (экстрагент в органическом разбавителе, возможные модификаторы) и установлении причин возможной селективности экстрагентов по отношению к определённым радионуклидам и группам элементов. Быстрый скрининг большого количества объектов с одновременным пониманием природы наблюдаемых эффектов позволит оптимизировать состав экстракционных смесей и подобрать наиболее эффективные соединения в качестве экстрагентов конкретных радионуклидов или их групп.

Конкретная задача (задачи) в рамках проблемы, на решение которой направлен проект, ее масштаб и комплексность

В рамках научной проблемы по созданию новых высокоселективных экстракционных систем для разделения близких по свойствам радионуклидов можно сформулировать две задачи:

- Разработка и создание микросенсорной системы, с помощью которой в рамках экспресс-скрининга можно проводить одновременное тестирование большого количества различных соединений, выступающих в качестве потенциальных экстрагентов целевых ионов в двух- и многокомпонентных растворах.

- Разработка и создание моделей обработки экспериментальных данных, получаемых при помощи предложенных микросенсорных систем, апробация метода на различных типах органических соединений (краун-эфиры, диамиды дикарбоновых кислот, карбамоилфосфиноксиды, каликсарены, бинарные экстрагенты, новые органические соединения различных классов) с целью определения границ применимости разработанного метода.

Научная новизна исследований, обоснование достижимости решения поставленной задачи (задач) и возможности получения запланированных результатов

Стратегия фракционирования высокоактивных отходов атомной промышленности в настоящий момент признана наиболее полно отвечающей требованиям экологической безопасности. Она позволяет выделить и использовать делящиеся продукты, стабильные изотопы (металлы платиновой группы), а также предполагает, что минорные актиниды могут быть подвергнуты трансмутации в реакторах на быстрых нейтронах. Процесс трансмутации может быть затруднён присутствием лантанидов, так как они обладают высокими значениями захвата тепловых нейтронов. Извлечение из высокоактивных отходов минорных актинидов и лантанидов с последующим их разделением признано ключевой проблемой, особенно в свете того факта, что экстракционной технологии, позволяющей разделять близкие по своим свойствам актиниды и лантаниды с удовлетворительными степенями разделения в настоящий момент не существует.

Экстракционные технологии являются самыми развитыми промышленными способами выделения и концентрирования катионов металлов из водных сред. Подавляющее большинство работ по фракционированию в последние годы посвящено экстракционному выделению актинидов из азотнокислых радиоактивных отходов [Аляпышев М.Ю., Бабаин В.А., Устынюк Ю.А., Выделение минорных актинидов из высокоактивных отходов — современные тенденции, Успехи химии, 2016, Т. 85. № 9. С. 943-961]. Ранее для извлечения цезия и стронция из кислых сред были детально изучены синергетные смеси на основе дикарболлида кобальта [Rais J., Gruner B., Extraction with Metal Bis(dicarbollide) Anions: Metal Bis(dicarbollide) Extractants and Their Applications in Separation Chemistry // Ion Exch. & Solv. Extr. A Series of Advances — 2004. — Vol. 17. — P. 243] и краун-эфиры [Нестеров С.В. Краун-эфиры в радиохимии. Достижения и перспективы // Успехи химии — 2000. — T. 69. № 9. — C. 840]. Большим успехом в области фракционирования ВАО стало появление функционализированных каликсаренов, показавших уникальную способность экстрагировать радионуклиды из кислых, щелочных и засоленных сред. В опубликованных обзорах [Антипин И.С., Казакова Э.Х., Хабихер В.Д., Коновалов А.И., Фосфор-содержащие каликсарены // Успехи химии — 1998. — Т.67. №11. -С.995; “Calixarenes for separation”, Edited by Lumetta G.J., Rogers R.D. and Gopalan A.S. // ACS Symposium Series 757. Washington. DC. 2000. 366 P.; Salorinne K., Nissinen M. Calixcrowns: synthesis and properties // J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem. — 2008. — Vol. 61. — P. 11; Mokhtari B., Pourabdollah K., Dallali N. A review of calixarene applications in nuclear industries // J. Radioanal. Nucl. Chem. — 2011. — Vol. 287. — P. 921] существуют примеры использования каликсаренов для экстракции радионуклидов из кислых и щелочных сред. Щелочные и карбонатные среды оказались удобными для выделения и разделения трансплутониевых элементов: экстрагенты на основе тиакаликс[4]ареновой платформы эффективно извлекают америций и разделяют его с европием (SF > 40) в щелочно-карбонатных средах [Смирнов И.В., Караван М.Д., Логунов М.В., Тананаев И.Г., Мясоедов Б.Ф. Экстракция радионуклидов из щелочно-карбонатных сред, Радиохимия, 2018. Т. 60. № 5. С. 404-419]. Совместное извлечение цезия, америция и стронция из щелочных сред возможно с использованием экстракционных композиций на основе функционализированных гидрокси-каликс[8 и 6]аренов [Смирнов И.В., Караван М.Д., Логунов М.В., Тананаев И.Г., Мясоедов Б.Ф., Экстракция радионуклидов из щелочно-карбонатных сред, Радиохимия, 2018. Т. 60. № 5. С. 404-419].

Химические сенсоры являются удобным аналитическим инструментом. Анализ мировых достижений в этом направлении показывает, что существуют тенденции к снижению нижнего предела обнаружения до наноконцентраций [J. Bobachka, A. Ivaska, A. Lewenstam. Potentiometric ion sensors. Chem. Rev. 2008. V. 108 pp. 329 – 351; Lewenstam, A., Gorton, L. Electrochemical processes in biological systems. // Electrochemical Processes in Biological Systems. 2015, Pages 1-255, Bobacka, J., Bakker, E. Capacitive Model for Coulometric Readout of Ion-Selective Electrodes, Analytical Chemistry, Volume 90, Issue 14, 2018, Pages 8700-8707], миниатюризации систем [J.P.Kloock,L.Moreno, A.Bratov, S.Huachupoma, J.Xu, T. Wagner, T. Yoshinobu, Y. Ermolenko, Y.G. Vlasov, M.J. Schoening. PLD-prepared cadmium sensors based on chalcogenide glasses – ISFET, LAPS and μISE semiconductor structures. // Sensors and Actuators B, 2006, V.118, P.149-155], применению новых мембранных материалов на основе электропроводящих полимеров и ионофоров [K.N. Mikhelson Ion-selective electrodes /In Lec-ture Notes in Chemistry. Springer Science. 2013. V.81. 162 p].

Новизна нашего проекта состоит в использовании методологии мультисенсорного анализа для решения обратной задачи: определение эффективности экстрагентов при выделении катионов из водной фазы. Такой подход позволит в разы сократить время, необходимое для первичного исследования новых экстрагентов и в десятки раз уменьшить требуемое количество экстрагента.

В состав нашего коллектива входят высококвалифицированные специалисты в области сенсорного анализа и в области жидкостной экстракции, чья совместная работа позволит достичь цели проекта: разработать и апробировать на реальных объектах метод экспресс-тестирования экстракционного поведения новых органических соединений различных классов по отношению к отдельным изотопам и группам элементов.

В лаборатории химических сенсоров Санкт-Петербургского государственного университета успешно развивается мультисенсорный анализ многокомпонентных жидких сред. У руководителя проекта Ю.Е. Ермоленко и одного из участников, Д. С. Калягина, есть уникальный опыт разработки, создания и изучения механизмов функционирования новых типов химических сенсоров с мембранами на основе поликристаллов и халькогенидных стёкол. Ими разработаны твёрдоконтактные сенсоры на основе полимерных мембран для проточно-инжекционного анализа, осуществлён ряд работ по созданию нового типа тонкоплёночных микро- и наноразмерных химических сенсоров, разработаны сенсоры для определения ионов тяжёлых металлов.

Ученые Радиевого института имеют огромный опыт создания и внедрения новых экстракционных технологий выделения радионуклидов из ВАО различных составов. У участника настоящего проекта И. В. Смирнова есть успешный опыт разработки и испытания на модельных и реальных ВАО новых экстракционных процессов: выделения цезия из кислых и щелочных сред растворами краун-эфиров в полифторированных спиртах; извлечения актинидов и лантанидов из кислых ВАО карбамоилфосфиноксидом в полярном разбавителе; UNEX-процесса совместного извлечения долгоживущих радионуклидов из кислых ВАО; выделения РЗЭ и ТПЭ фосфорилированными каликса-ренами.

С учетом знаний и опыта всех участников проекта и ранее полученных результатов, решение поставленных задач и достижение запланированных результатов представляется абсолютно реальным.

Современное состояние исследований по данной проблеме, основные направления исследований в мировой науке и научные конкуренты

Исследование экстракционного поведения новых органических соединений по отношению к отдельным изотопам или их группам ведётся либо с использованием традиционных подходов жидкостной экстракции, либо путём предварительного моделирования — статистического либо на основе расчёта электронной структуры систем многих частиц. Классический экспериментальный подход является трудоёмким и связан с расходов большого количества реактивов. Расчётные методы являются приближением и не могут учесть влияния всех параметров экстракционной системы на эффективность процесса выделения целевых компонентов из сложных многокомпонентных растворов.

Классический подход жидкостной экстракции в рамках данного проекта не может рассматриваться как конкурентный, поскольку основной задачей предлагаемого в проекте подхода является миниатюризация экспериментальной установки и максимальное упрощение технического обеспечения одномоментного получения и обработки экспериментальных данных, позволяющих провести однозначные корреляции между получаемым откликом системы и эффективностью конкретного тестируемого экстрагента по отношению к целевым изотопам. Что касается различных подходов в молекулярном моделировании, то, с учётом быстрого развития данного направления, можно выделить следующих возможных научных конкурентов:

- Группа под руководством Калмыкова С.Н. (МГУ, Россия), занимающаяся в том числе разработкой новых фосфиноксидных лигандов для разделения пары Am/Cm и пары Am/Eu в диапазоне 0,1–3 М азотной кислоты. DFT-моделирование комплексов таких лигандов с металлами показывает различие в расстояниях M-N для кюрия и америция, что позволяет катиону америция проникать глубже в псевдо-полость лиганда, вызывая наблюдаемую селективность с коэффициентом разделения 2,9–3,5 [“A first phosphine oxide-based extractant with high Am/Cm selectivity”. Matveev, P.I., Borisova, N.E., Andreadi, N.G., Zakirova, G.G., Petrov, V.G., Belova, E.V., Kalmykov, S.N., Myasoedov, B.F. Dalton Trans. 2019. V. 48 (8), pp. 2554-2559].

- Группа под руководством А. Варнека (Университет Страсбурга, Франция), занимающаяся моделями, позволяющими прогнозировать физические и физико-химические свойства органических соединений (метод QSPR). В данном случае поиск количественных соотношений структура-свойство основан на применении методов математической статистики и машинного обучения для построения моделей, позволяющих по описанию структур химических соединений предсказывать их свойства (физические, химические, биологическую активность). В качестве примера исследований, наиболее близких к тематике данного проекта, можно привести недавнюю публикацию, посвящённую прогнозированию эффективности сенсоров различных лигандов в пластифицированных поливинлхлоридных мембранах потенциометрических сенсоров. Экспериментальные данные по целому ряду азотсодержащих лигандов были использованы для моделирования QSPR. Было отмечено, что полученные модели имеют разумную точность прогнозирования чувствительности [Soloviev, V., Varnek, A., Babain, V., Polukeev, V., Ashina, J., Legin, E., Legin, A., Kirsanov, D. QSPR modeling of potentiometric sensitivity towards heavy metal ions for polymeric membrane sensors. (2019) Sensors and Actuators, B: Chemical, 301, № 126941].

Предлагаемые методы и подходы, общий план работы на весь срок выполнения проекта и ожидаемые результаты

В нашей работе планируется использовать комбинацию методов, принятых при исследовании процессов жидкостной экстракции и при создании мультисенсорных систем анализа («электронный язык»). При исследовании жидкостной экстракции для нового экстрагента при всех возможных составах водной и органической фаз проводят ряд обязательных операций: перемешивание фаз, разделение фаз, определение концентрации экстрагируемого элемента в органической и водной фазах, расчет коэффициента распределения элемента. Эта процедура будет использована нами для получения необходимого массива экстракционных данных.

В мультисенсорных системах анализа («электронный язык») экстрагенты используются в составе мембран для определения содержания катионов в водных средах. В нашем проекте планируется использовать методологию мультисенсорного анализа для решения обратной задачи: определение эффективности экстагентов при выделении катионов из водной фазы. Будет разработано несколько вариантов микроячейки с потенциометрическим или ИК-контролем и получены массивы данных, характеризующих поведение изучаемых экстрагентов в микроячейке. Затем будут выявлены корреляции между экстракционными и сенсорными параметрами каждого экстрагента. Это позволит прогнозировать экстракционные свойства новых органических экстрагентов на основе данных, полученных в сенсорных микроячейках. С практической точки зрения наш метод позволит в разы сократить время, необходимое для первичного исследования новых экстрагентов и в десятки раз уменьшить требуемое количество экстрагента.

|  |

| 1 | 2 |

Рис. 1. Предлагаемые типы микроячеек: 1 — потенциометрическая, 2 — с ИК-контролем.

Общий план работ предусматривает:

2020 год

- Разработка конструкций и создание опытных образцов одноячейковой микросенсорной потенциометрической системы для исследования потенциальных экстрагентов.

- Отработка методик измерения отклика микросенсорных ячеек различных типов.

- Получение массивов потенциометрических и экстракционных данных для установления корреляций между микросенсорными (потенциал ячейки E) и экстракционными характеристиками (коэффициенты распределения катионов в жидкостной экстракции D и мембранной экстракции Kd).

Основные ожидаемые результаты:

- Разработана конструкция и созданы опытные образцы одноячейковой микросенсорной системы, отличающиеся различными электродами сравнения, составом электролита сравнения и способом введения экстрагента (мембрана или раствор в органическом разбавителе (см. рис.1)).

- Выбраны оптимальные методы измерения потенциалов в модельных системах и обработки экспериментальных данных.

- Получен массив данных по экстракции в системах «жидкость — жидкость» и «жидкость — мембрана» для цезия, стронция и таллия с краун-эфирами (от 15К5 до 24К8 с различными заместителями) в органических разбавителях и мембранных композициях. Получен массив аналогичных данных в микросенсорной потенциометрической ячейке. Проведено сравнение полученных экспериментальных данных.

Полученные научные результаты будут изложены в:

- 2 докладах на российских и международных конференциях.

- 2 статьи в журналах, реферируемых МБД (Scopus).

2021 год

- Разработка конструкции и создание опытного образца микроячейки с ИК-контролем состава органической фазы (см. рис.1).

- Отработка методик измерения отклика от микроячейки с ИК-контролем и сравнение результатов с полученными в потенциометрических ячейках.

- Использование микроячейки с ИК-контролем для исследования экстракционной способности краун-эфиров по отношению к цезию, стронцию и таллию.

- Исследование кинетики экстракции цезия и стронция краун-эфирами в микроячейке с ИК-контролем и сравнение экспериментальных данных с результатами, полученными в ячейке Льюиса.

Основные ожидаемые результаты:

- Разработана конструкция и создан опытный образец микроячейки с ИК-контролем состава органической фазы на базе приставки многократного полного внутреннего отражения с алмазной рабочей поверхностью для однолучевого ИК-Фурье спектрометра.

- Выбраны оптимальные методы измерения ИК-спектров в модельных системах и обработки экспериментальных данных.

- Получен массив данных по экстракции цезия и стронция краун-эфирами (ДБ21К7 и ДЦГ18К6) в микроячейке с ИК-контролем. Проведено сравнение полученных экспериментальных данных с ранее полученными экстракционными данными.

- Определены константы скорости экстракции цезия и стронция краун-эфирами ДБ21К7 и ДЦГ18К6 с использованием микроячейки с ИК-контролем, проведено сравнение методов изучения кинетики экстракции с ячейкой Льюиса.

Полученные научные результаты будут изложены в:

- 3 докладах на российских и международных конференциях.

- 3 статьи в журналах, реферируемых МБД (Scopus).

2022 год

- Изучение конкурентной экстракции цезия и стронция краун-эфирами из водных сред с высоким содержанием щелочных и щелочно-земельных металлов в микросенсорных системах с потенциометрическим контролем и в микроячейке с ИК-контролем.

- Перенос метода исследования экстракционной способности с помощью разработанных микросенсорных систем на более сложные объекты: экстракцию РЗЭ и актинидов диамидами дикарбоновых кислот и карбамоилфосфиноксидами из кислых сред, экстракцию цезия и актинидов из карбонатно-щелочных сред функционализированными каликсаренами.

- Демонстрация разработанного подхода к исследованию экстракционной способности новых полифункциональных лигандов.

Основные ожидаемые результаты:

- Получен массив данных по экстракции в системах «жидкость — жидкость» и «жидкость — мембрана» для цезия, стронция с краун-эфирами (ДБ21К7 и ДЦГ18К6) в органических разбавителях и мембранных композициях. Получен массив аналогичных данных в микросенсорной потенциометрической ячейке и микроячейке с ИК-контролем. Проведено сравнение полученных экспериментальных данных.

- Получен массив данных по экстракции в системах «жидкость — жидкость» и «жидкость — мембрана» для РЗЭ и актинидов с диамидами дикарбоновых кислот и карбамоилфосфиноксидами из кислых сред, и по экстракции цезия и актинидов из карбонатно-щелочных сред функционализированными каликсаренами. Получен массив аналогичных данных в микросенсорной потенциометрической ячейке и микроячейке с ИК-контролем. Проведено сравнение полученных экспериментальных данных.

- Разработанными микросенсорными методами исследован ряд новых полифункциональных макроциклических экстрагентов и подтверждена валидность метода.

Полученные научные результаты будут изложены в:

- 3 докладах на российских и международных конференциях.

- 4 статьях в журналах, реферируемых МБД (Scopus).

- В заявке на патент по способу исследования экстракционной способности.

- Материалах кандидатской и докторской диссертаций.

Имеющийся у научного коллектива научный задел по проекту

Имеется большой опыт в области изучения экстракционных систем на основе макроциклических соединений и создания технологических схем выделения радионуклидов из ВАО:

- участником настоящего проекта И. В. Смирновым был выполнен ряд работ по совершенствованию UNEX-процесса, что сделало возможным селективное выделение из кислых ВАО цезия, стронция и трансурановых элементов без редкоземельных [V.N. Romanovskiy, I.V. Smirnov, V.A. Babain, A. Yu Shadrin, Combined processes for high level radioactive waste separations: UNEX and other extraction processes, in Advanced Separation Techniques for Nuclear Fuel Reprocessing and Radioactive Waste Treatment, Ed. Kenneth L Nash, Gregg J Lumetta, Woodhead Publishing, Oxford, 2011, Pages 229-265; Igor Smirnov UNEX-T Solvent for Cs, Sr and Actinides Separation from PUREX Raffinate // WM2014 Conference, March 2 – 6, 2014, Phoenix, Arizona, USA, paper 14154, 12 P, CD],

- исследованы различные классы соединений, рассматриваемых в качестве перспективных экстрагентов для извлечения радионуклидов, в частности, ряд функционализированных каликс- и тиа-каликсаренов [S. Kharchenko, A. Drapailo, S. Shishkina, O. Shishkin, M. Karavan, I .Smirnov, A. Ryabitskii, V. Kalchenko, Dibutylphosphinoylmethyloxythiacalix[4]arenes. Synthesis, structure, americium, europium and technetium extraction // Supramolecular Chemistry, 2014, 36, pp. 864-872; Alyapyshev, M.Y., Babain, V.A., Boyko, V.I., Eliseev, I.I., Kirsanov, D.O., Klimchuk, O.V., Legin, A.V., Mikhailina, E.S., Rodik, R.V. & Smirnov, I.V. Calixarenes functionalized with phosphine oxide and diamide functions as extractants and ionofores for rare-earth metals // Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemis-try, 2010, vol. 67, no. 1-2, pp. 117-126];

- для краун-эфиров предложен ряд фторорганических растворителей, повышающих эффективность и селективность выделения цезия [Якшин В.В., Князькина О.В., Тананаев И.Г., Цивадзе А.Ю., Логунов М.В., Смирнов И.В. Селективная экстракция цезия из сложных по химическому составу растворов с помощью новых экстрагентов на основе дибензокраун-эфиров во фторорганических разбавителях // Вопросы радиационной безопасности, 2010. № 3. С. 3-10];

- В области фракционирования щелочных отходов участниками Проекта проводились исследования по изучению каликсаренов c координирующими группами разных классов (фосфорильных и гидроксильных) [И.В. Смирнов, Е.С. Степанова, А.Б. Драпайло, В. И. Кальченко // Экстракция америция и европия функционализированными каликсаренами из щелочных сред, Радиохимия, 2016, Т. 58, № 1, С. 40 – 48; И.В. Смирнов, Е.С. Степанова, М.Ю. Тюпина, и др. // Экстракция цезия и америция п-алкилкаликс[8]аренами из щелочных сред, Радиохимия, 2016, Т. 58, № 4, С. 329 — 335].

Научный задел, имеющийся у коллектива в области создания химических сенсоров

- касается исследований, посвященных созданию и изучению механизмов функционирования новых типов химических сенсоров с мембранами на основе поликристаллов и халькогенидных стекол [“Chemical sensors for determination of thallium ions with membranes based on TlI–Ag2S–As2S3: Radiotracer, solid-state, and analytical studies”. Ermolenko, Y.E., Kalyagin, D.S., Eremin, V.V., Myagkova-Romanova, M.A., Krotov, S.A., Vlasov, Y.G., Russian Journal of Applied Chemistry. 2016. V. 89 (6), pp. 949-954].

Методом диффузии радиоактивных изотопов исследовался механизм ионной проводимости, а в кристаллических мембранах впервые установлена закономерность влияния типа и концентрации дефектов на предел обнаружения химических сенсоров и предложены способы оптимизации мембранных композиций [Патент на изобретение № 2629196. Дата государственной регистрации в Государственном реестре изобретений РФ 25.08.2017. «Состав мембраны химического сенсора для определения концентрации ионов таллия в водных растворах», Ермоленко Ю.Е., Калягин Д.С., Колодников В.В., Власов Ю.Г.; Заявка на Роспатент № от 20.11.2017 г. «Состав мембраны химического сенсора для определения концентрации ионов ртути в водных растворах», Ермоленко Ю.Е., Калягин Д.С., Колодников В.В., Пронин Е.В., Кротов С.А., Еремин В.В.].

- Проводилась разработка наносенсорных устройств для циклической вольтаметрии [“On “resistance overpotential” caused by a potential drop along the ultrathin high aspect ratio gold nanowire electrodes in cyclic voltammetry’. Muratova, I.S., Mikhelson, K.N., Ermolenko, Y., Offenhäusser, A., Mourzina, Y. Journal of Solid State Electrochemistry. 2016. V. 20 (12), pp. 3359-3365].

- Разработаны новые твердофазные сенсоры на основе Mn(III)-порфирина, селективные к салицилатам [“Towards stabilization of the potential response of Mn(III) tetraphenylporphyrin-based solid-state electrodes with selectivity for salicylate ions”. Skripnikova, T.A., Starikova, A.A., Shumilova, G.I., Ermolenko, Y.E., Pendin, A.A., Mourzina, Y.G. Journal of Solid State Electrochemistry. 2017. V. 21 (8), pp. 2269-2279].

- Предложена новая однокристальная электрохимическая мультисенсорная платформа, кото-рая является перспективной для получения сложных аналитических сигналов для продвинутой обработки данных с помощью хемометрических методов, направленных на разработку электронных мультисенсорных систем типа «электронного языка» для гибкого многоаналитического мониторинга и применения в здравоохранении [“Multisensor systems by electrochemical nanowire assembly for the analysis of aqueous solutions”. Nikolaev, K.G., Ermolenko, Y.E., Offenhäusser, A., Ermakov, S.S., Mourzina, Y.G. Frontiers in Chemistry. 2018. V. 6 (JUN), 256].

- Предложены биметаллические наносенсорные устройства для определения перекиси водорода в клеточной структуре [“Bimetallic nanowire sensors for extracellular electrochemical hydrogen per-oxide detection in HL-1 cell culture”. Nikolaev, K.G., Maybeck, V., Neumann, E., Ermakov, S.S., Ermolenko, Y.E., Offenhäusser, A., Mourzina, Y.G. Journal of Solid State Electrochemistry. 2018. V. 22 (4), pp. 1023-1035].

В качестве основы для сенсоров изучены порфириновые нанотрубки [“Self-assembly and pho-toconductivity of binary porphyrin nanostructures of meso-tetrakis(4-sulfonatophenyl)porphine and Co(III) meso-tetra(4-pyridyl)porphine chloride”. Koposova, E.A., Ermolenko, Y.E., Offenhäusser, A., Mourzina, Y.G. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2018. V. 548, pp. 172-178; ”Photoresponsive porphyrin nanotubes of meso-tetra(4-sulfonatophenyl)porphyrin and Sn(IV) meso-tetra(4-pyridyl)porphyrin”. Koposova, E.A., Offenhäusser, A., Ermolenko, Y.E., Mourzina, Y.G. Frontiers in Chemistry. 2019. V. 7 (MAY), 351]. Установлено, что такие объекты выгодно сочетают в себе характеристики датчика и преобразователя, демонстрируя тем самым их большой потенциал в качестве эффективных функциональных слоев для сенсорных устройств и биомиметических наноархитектур.

Перечень оборудования, материалов, информационных и других ресурсов, имеющихся у научного коллектива для выполнения проекта

Коллектив располагает следующим научным оборудованием: установки для синтеза кристаллических и халькогенидных стеклянных материалов для мембран химических сенсоров, аппаратура для исследования физико-химических характеристик мембранных материалов (импедансметр Z-2000, прецизионный измеритель сопротивлений и емкостей LCR-78105G, оборудование для изучения диффузии радиоактивных изотопов, спектрометр Kratos XSAM 800, спектрофотометр UV-3600 Шимадзу), установки для изучения аналитических характеристик сенсоров, вакуумная лазерная установка для нанесения тонкопленочных мембран, комплекс компьютерного оборудования.

В работе планируется использовать возможности Ресурсного центра Санкт-петербургского университета, в частности, «Рентгенодифракционные методы исследования» дифрактометр Bruker «D2 Phaser», «Методы анализа состава вещества» малоугловой рентгеновский дифрактометр SAXS, рентгеновский флоуриметр XRF-1800, ИК спектрометры, МРЦ по направлению «Нанотенологии» ESXA.

Изучение экстракционной способности выбранных систем предполагается проводить общепринятыми в радиохимии методами с использованием лабораторного экстракционного и радиометрического оборудования. Данные γ-спектрометрии позволят рассчитать коэффициенты распределения целевых радионуклидов между фазами, определить составы образующихся сольватов, установить параметры, влияющие на эффективность экстракции.

Источник

/imgs/2019/10/16/15/3612114/bb2095293f9f364083f3422ed7a2257146f20d5a.jpg)