- Инвагинация кишечника

- Что такое Инвагинация кишечника —

- Что провоцирует / Причины Инвагинации кишечника:

- Патогенез (что происходит?) во время Инвагинации кишечника:

- Симптомы Инвагинации кишечника:

- Диагностика Инвагинации кишечника:

- Лечение Инвагинации кишечника:

- Оперативное вмешательство

- Что делать после операции

- Профилактика Инвагинации кишечника:

- К каким докторам следует обращаться если у Вас Инвагинация кишечника:

- Инвагинация кишечника — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы инвагинации кишечника

- Патогенез инвагинации кишечника

- Механизм внедрения одной кишки в другую

- Классификация и стадии развития инвагинации кишечника

- Осложнения инвагинации кишечника

- Диагностика инвагинации кишечника

- Лечение инвагинации кишечника

- Консервативная терапия

- Оперативное лечение

- Прогноз. Профилактика

Инвагинация кишечника

Что такое Инвагинация кишечника —

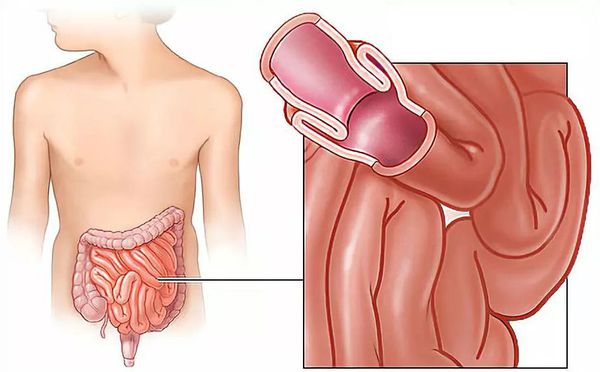

Инвагинация кишечника – это внедрение участка кишки в просвет рядом расположенного сегмента, что вызывает обструкцию кишечника и, в некоторых случаях, его ишемию.

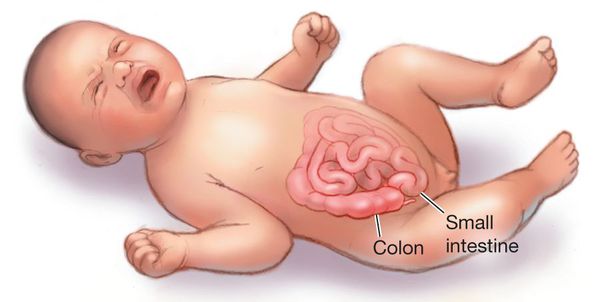

Данный диагноз в большинстве случаев ставят деткам 3 месяцев-3 лет. Около 65% случаев приходится на пациентов в возрасте до 12 месяцев. Инвагинация кишечника становится самой распространенной причиной обструкции кишечника у грудничков, у них обструкция, как правило, идиопатическая.

Что провоцирует / Причины Инвагинации кишечника:

Точные причины инвагинации у малышей до 12 месяцев не выяснены. Инвагинация появляется часто после воспаления слизистой желудка и кишечника, а также после простуды у ребенка. Расстройство кишечника может возникнуть после введения прикорма с содержанием фруктовых и/или овощных элементов в составе. Это объясняется тем, что клетчатка усиливает моторику кишечника, что может привести к инвагинации.

У детей более старшего возраста провоцировать болезнь могут некоторые факторы, к примеру, аномалии кишечника, в том числе объемное образование:

- лимфома

- полипы

- болезнь Шенлейн-Геноха

- меккелев дивертикул

Среди факторов риска выделяют такое заболевание как муковисцидоз у детей. У грудничков существуют особенности строения илеоцекального отдела кишечника, что называют предрасполагающими факторами для развития инвагинации кишечника. У них есть общая брыжейка, слепая и подвздошная кишка подвижны, есть несоответствие между диаметром подвздошной кишки и ее «ампулой», недоразвит клапанный аппарат баугиниевой заслонки. Эти данные были описаны Терйовским в 1955 году, Дякиным в 1972 году и Фельдманом в 1977 году.

В. М. Дякин в своих работах, которые базируются на 198 исследованиях, отмечает, что на момент рождения формирование илеоцекального отдела кишечника не завершено, он развивается по мере взросления малыша.

Среди факторов риск называют также алиментарные:

- густая или грубая пища

- введение прикорма

- большое количество пищи, которая даетс ягрудничку

Патогенез (что происходит?) во время Инвагинации кишечника:

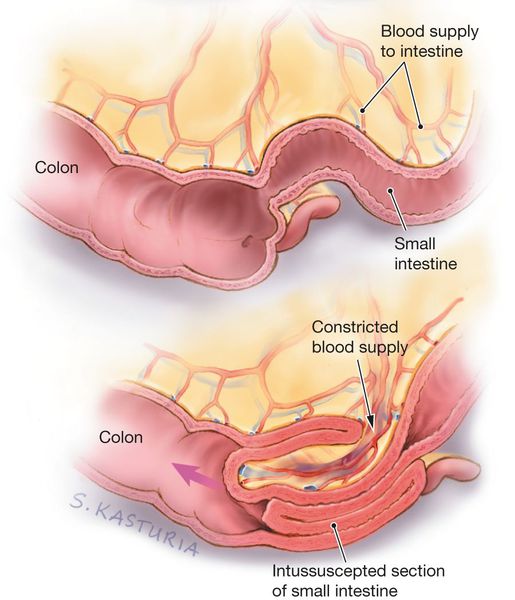

Ведущим фактором патогенеза инвагинации кишечника является развитие кишечной непроходимости, а также нарушение местного кровотока. Вследствие этого развивается ишемия, гангренозные процессы, перфорации.

Симптомы Инвагинации кишечника:

Среди первых симптомов кишечной инвагинации называют боли в животе, которые наступают как бы схватками. Их повторение совершается каждые 15-20 минут. Часто при болях возникает и рвота у грудничка. Между приступами ребенок выглядит нормально. При развитии ишемии кишечника, которое происходит позже, живот болит постоянно. Ребенок становится вялым, поскольку болезнь изматывает его.

В слизистую происходят кровоизлияния, потому при исследовании в кале обнаруживают кровь (ректальное исследование). Иногда у ребенка случается стул в виде «малинового» желе. Пальпационные методы выявляют такое проявление заболевания как сосискообразный тяж в брюшной полости. Перфорация обнаруживает проявление перитонита. Фиксируют выраженную болезненность и напряжение мышц передней брюшной стенки. Малыш щадит пораженную область. На развитие шока указывают такие проявления как тахикардия и одышка.

Диагностика Инвагинации кишечника:

При подозрении на инвагинацию кишечника у детей срочно проводят диагностику для скорейшего назначения лечения. Консервативное лечение будет менее эффективным, если медлить с диагностикой и началом терапии.

Проводят рентгеноконтрастное обследование с барием. Вещество вводится через прямую кишку. Этот метод считается не только диагностическим, то и лечебным. В предыдущие годы давление бария часто расправляло инвагинат. Но барий через перфорацию в некоторых случаях попадает в брюшную полость (о перфорации было неизвестно врачам, поскольку симптомы не проявлялись), что вызывало тяжелый перитонит.

Потому при возможности сегодня отдают предпочтение такому диагностическому методу как УЗИ. Чтобы провести дезинвагинацию (если диагноз подтвердился), в прямую кишку нагнетают воздух, это снижает вероятность и последствия перфорации. За ребенком медики наблюдают 12-24 ч после проведения процедуры.

Лечение Инвагинации кишечника:

Для успешного исхода терапию следует начинать в первые сутки от момента проявления признаков инвагинации кишечника. В больнице ребенку ставят клизмы, актуальны и хирургические методы лечения в некоторых случаях. Методы лечения могут быть разными, что зависит от ситуации, возраста больного и т.д.

Для лечения инвагинации кишечника эффективными являются клизмы с воздухом, физиологическим раствором и барием. Клизма увеличивает давление в кишечнике малыша, потому инвагинация кишечника распрямляется. Эта процедура называется также редукцией. При использовании клизм для контролирования состояния кишки необходим рентген или ультразвуковая диагностика.

Клизма эффективна в 75 случаях из 100. Есть данные, что более эффективна клизма с воздухом, чем с барием или физиологическим раствором. ). Успех процедуры также зависит от длительности симптомов: чем дольше присутствуют признаки инвагинации, тем меньшей является вероятность успешного применения клизмы.

Перфорации кишечника возникают в 25 из 1000 случаев применения клизмы с жидкостью. При воздушных клизмах соотношение количества перфораций к количеству попыток поставить клизму является 2 к 1000. Эту процедуру в некоторых случаях применяют еще раз. Но не рекомендуется повторение более 3 раз. Не применяют такой метод лечения при наличии признаков воспалительных процессов в брюшной стенке, при сепсисе (генерализированная инфекция), перфорировании, гангрене кишки.

Оперативное вмешательство

Показания для хирургических методов лечения инвагинации кишечника:

- у доктора появились подозрения повреждения стенки кишечника – в таких случаях хирургическое лечение должно быть экстренным

- клизма не помогла даже с 3-й попытки

- кишка лопнула, каловые массы проникают с брюшную полость

Этапы проведения операции по лечению инвагинации:

- Делают разрез кожи на передней брюшной стенке.

- Вовлеченный участок кишки аккуратно растягивают, чтобы восстановить нормальную форму кишечника.

- Поврежденные участки врач удаляет.

- Удаляют и аппендикс, даже если он здоров.

- На рану накладывают нужное количество швов.

При удалении большой протяженности кишечника или развитии тяжелой инфекции нужно проводить илеостомию на определенный период. Это операция по соединению просвета тонкого кишечника через брюшную стенку с калоприемником. Без лечения возникает кишечная непроходимость, вероятен и разрыв стенки кишки, последствием чего является генерализация инфекции, что влечет в большинстве случаев за собой летальный исход.

Инвагинация может рецивидировать, что происходит в части случаев. Если проводилось лечения клизмами, в 10 случаях из 100 возможен рецидив. Далее клизму ставят повторно или прибегают к оперативному вмешательству. При применении хирургического лечения рецидив фиксируют в 2-5% случаев. Тогда делают операцию повторно, чтобы расправить кишку и найти причины заболевания. Иногда удаляют часть кишки, на которой возникает патология.

Что делать после операции

После оперативного вмешательства около 2-3 недель следует быть внимательными, чтобы заметить у ребенка возможное появление осложнений:

- тошнота и рвота

- понос

- повышение температуры

- беспокойство и частый плач

Следует заботиться о шве. Поддерживайте гигиену этой области, проверяйте, не появились ли признаки заражения послеоперационной раны:

- отек тканей

- боль

- увеличение температуры на том участке

- покраснение шва и вокруг него

Профилактика Инвагинации кишечника:

Чтобы избежать инвагинации кишечника, нужно своевременно вводить качественные прикормы. Старайтесь давать ребенку адекватное его возрасту и физиологическим потребностям количество пищи, не переусердствуйте. Будьте осторожны с введением прикорма из овощей и фруктов (об этом было детальнее сказано выше).

Если у ребенка возникли проявления острых кишечных инфекций, срочно ведите его к доктору и начинайте лечения. Важно вовремя лечить глисты у детей и взрослых любого возраста, эта не такая уж безобидная проблема. Регулярно обследуйте ребенка на предмет новообразований и спаек кишечника.

После операции есть риск пареза кишечника ребенка, потому важно нормализовать функционирование кишечника. После завершения операции проводят инфильтрацию корня брыжейки раствором новокаина, а также декомпрессию кишечника через аппендикостому, примененяют перидуральную анестезию.

Чтобы выявить повышение температуры в постоперационном периоде, ребенку измеряют температуру каждые 3 — 4 ч.

К каким докторам следует обращаться если у Вас Инвагинация кишечника:

Вас что-то беспокоит? Вы хотите узнать более детальную информацию о Инвагинации кишечника, ее причинах, симптомах, методах лечения и профилактики, ходе течения болезни и соблюдении диеты после нее? Или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору .

Источник

Инвагинация кишечника — симптомы и лечение

Что такое инвагинация кишечника? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Чепрасов В. Д., детского хирурга со стажем в 5 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Инвагинация кишечника — это внедрение одной части кишки в другую, в результате которого развивается кишечная непроходимость.

Данное заболевание является комбинированным видом механической непроходимости,так как оно сочетает в себе элементы обтурации (закрытия просвета кишки инвагинатом) и странгуляции (сдавления сосудов, питающих кишку).

Чаще всего к причинам возникновения инвагинации кишечника относят:

- возрастные особенности соединительной ткани у младенцев (крайне подвижный купол слепой кишки и недостаточность илеоцекального клапана, отделяющего тонкую кишку от толстой);

- незрелость нервной системы, которая просто даёт сбой — нарушается баланс между сокращениями продольных и круговых мышц кишки, а также возникает спазм вышележащего и парез (полное расслабление) нижележащего отдела кишки.

Дополнительными факторами риска могут стать:

- вирусные и кишечные инфекции;

- усиленная моторика (например, в ответ на приём слабительных);

- кишечная форма аллергии;

- муковисцидоз;

- туберкулёз брюшины и кишечника.

Также есть предположение, что инвагинацию кишечника может провоцировать именно аденовирусная или ротавирусная инфекция. [2] [3] Они поражают сначала Пейеровы бляшки кишечника, а затем мезентериальные лимфоузлы (лимфоузлы брыжейки тонкой кишки), где происходит размножение вируса. Этот тезис правильнее соотнести с большинством вирусных инфекций, например, с семейством пикорновирусов (вирус Коксаки, энтеровирусы).

Инвагинация кишечника встречается у абсолютно здоровых младенцев в возрасте 4-9 месяцев и является основной причиной кишечной непроходимости (в 85-90% случаев). [1]

У детей старшего возраста эта патология проявляется реже и часто имеет органическое происхождение:

- эмбриональные спайки Лейна (мембрана Джексона);

- энтероптоз — расположение петлей кишечника ниже нормы;

- дивертикул Меккеля — врождённая аномалия подвздошной кишки;

- полипы толстой кишки;

- кишечные удвоения;

- болезнь Геноха (геморрагический васкулит);

- гиперплазия (увеличение) лимфоидной ткани;

- новообразования, в том числе злокачественные.

Мальчики страдают данной патологией чаще девочек почти в два раза.

Симптомы инвагинации кишечника

Проявления инвагинации зависят от её вида и продолжительности нарушения. К основным симптомам можно отнести:

- боль в животе;

- плач, беспокойство;

- отказ от еды;

- рвоту;

- выделение из заднего прохода розоватой слизи — симптом «малинового желе».

Заболевание начинается всегда внезапно с выраженного беспокойства, плача и болей в животе: ребёнок поджимает ножки, плачет, отказывается от пищи, игр и предлагаемых предметов. Так же неожиданно боли прекращаются, и ребёнок даже может продолжить играть, принимать пищу, но через некоторое время приступ повторяется.

Такой волнообразный характер болей объясняется движением волны кишечной перистальтики: при сокращении круговых мышц влагалища (ущемляющей части) инвагината в стенке (ущемлённой части) инвагината возникает гипоксия, вследствие чего появляется боль. На данном этапе возможна одно- или двукратная рвота рефлекторного характера (на высоте болевого синдрома). У ребёнка может быть нормальный стул, температура, как правило, не поднимается.

Если в период первых приступов ребёнок останется без квалифицированной медицинской помощи, то процесс инвагинации будет развиваться дальше:

- интервалы между «схватками» будут всё короче;

- боль постепенно станет постоянной;

- ребёнок будет бледным, истощённым, плаксивым, адинамичным, станет отказываться от пищи и игр;

- возникнет рвота, которая принесёт кратковременное облегчение или вовсе не облегчит состояние.

ВАЖНО: через некоторое время после приступов вид и поведение ребёнка не будут соответствовать слабому болевому синдрому — такое состояние следует расценивать как крайне тяжёлое, так как при отмирании стенки кишки боль прекращается, а патологический процесс прогрессирует. На этом этапе важным симптомом будет выделение из заднего прохода слизи, окрашенной в розовый цвет. Этот специфичный признак обнаруживается:

- в 70% случаев в первые 12 часов от начала заболевания (причём в 40% случаев — спустя 4 часа);

- в 30% случаев спустя 12 часов после начала заболевания.

В некоторых случаях симптом «малинового желе» не возникает ни в один из периодов болезни. В основном такое бывает в случае слепо-ободочной формы инвагинации. Это связано с отсутствием ущемления и преобладанием закрытия просвета кишки инвагинатом.

Проявления заболевания при слепо-ободочной и толстокишечной формах инвагинации невыразительны:

- нет выраженного беспокойства;

- приступы боли в животе становятся менее интенсивными и протекают с длительными «светлыми» промежуткам;

- рвота возникает только у 20-25% маленьких пациентов.

Патогенез инвагинации кишечника

Инвагинация кишечника чаще всего представляет собой внедрение проксимальной (ближней) части кишки в дистальную (дальнюю). По сути, это нарушение одновременно является и ущемлением части кишки, и закупоркой кишечной трубки, которые в дальнейшем становятся причиной патологических изменений в стенке кишки.

Механизм внедрения одной кишки в другую

В стенке кишки есть Мейсснерово и Ауэрбахово нервные сплетения [5] [6] , которые отвечают за то, чтобы мышцы кишки сокращались и расслаблялись. При введении в пищу незнакомого продукта — прикорма (например, фруктового сока или нового пюре) — происходит раздражение стенок кишки и вышеописанных нервных сплетений. В результате этого возникает спазм вышележащего отдела и парез (расслабление, невозможность сократиться) нижележащего отдела, которые в совокупности дают старт формированию инвагината: под воздействием спастических сокращений стенка кишки постепенно начинает втягиваться в её просвет.

Поскольку вместе с кишечной стенкой внедряется и её питающая часть — брыжейка — возникает замедление и полная остановка кровотока в венозном русле кишки, т. е. венозный стаз. В итоге данные процессы приводят к отёку, артериальной ишемии стенки и отмиранию поражённой кишки. Поэтому крайне важно вовремя распознать нарушения и обратиться к врачу.

Классификация и стадии развития инвагинации кишечника

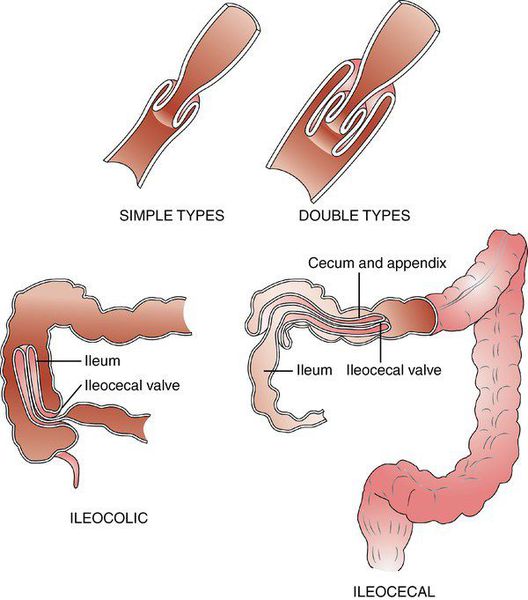

Инвагинация может образоваться на любом отрезке кишечника. По классификации J. Waldschmidt (1990), обычно выделяют три анатомических вида инвагинации кишечника:

- илеоцекальная — внедрение тонкой кишки в ободочную (встречается в 94% случаев);

- тонко-тонкокишечная — внедрение тонкой кишки в тонкую (встречается в 5% случаев);

- толсто-толстокишечная — внедрение толстой кишки в толстую (встречается в 1% случаев).

Илеоцекальная инвагинация, в свою очередь, можно разделить на два подвида:

- слепо-ободочная инвагинация — внедрение слепой кишки в восходящую ободочную («головка» инвагината — слепая кишка);

- подвздошно-ободочная инвагинация — внедрение подвздошной кишки в восходящую ободочную через Баугиневу заслонку («головка» инвагината — подвздошная кишка).

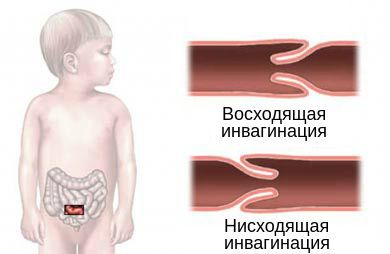

По направлению внедрения инвагината выделяют два типа инвагинации:

- нисходящая инвагинация — вышележащий участок входит в нижележащий (встречается редко);

- восходящая инвагинация — нижележащая часть кишки входит в вышележащую.

Инвагинация может протекать по трём клиническим типам:

- острое течение (в 98,8% случаев) — внедрение кишок, возникающее впервые, с характерным острым началом, сопровождающееся явными проявлениями кишечной непроходимости;

- рецидивирующее течение (в 0,7% случаев) — повторное внедрение кишок с острым началом;

- хроническое течение (в 0,5% случаев) — длительное внедрение кишок, при котором признаки клинической непроходимости выражены слабо.

Осложнения инвагинации кишечника

При длительном закрытии просвета кишки и закупорки сосудов возникнет кишечная непроходимость, а затем некроз (отмирание) стенки ущемлённой кишки. Некроз стенки ущемленной кишки может наступить через:

- 6-12 часов при подвздошно-ободочной инвагинации;

- 12-24 часа при тонкокишечной инвагинации;

- 36-48 часов при толстокишечной инвагинации.

Этот процесс в дальнейшем способен привести к перфорации — образованию отверстия в кишечнике.

Некроз и перфорация кишечника могут стать причиной развития перитонита. На это осложнение будут указывать такие симптомы, как:

- выраженный болевой синдром;

- сначала беспокойство, а потом полное безразличие ребёнка;

- вздутие живота;

- отсутствие отхождения газов и стула;

- выраженное ухудшение общего состояния.

Однако наличие отверстия в кишке редко приводит к развитию перитонита, так как ущемленная и уже некротизированная кишка находится внутри другой здоровой кишки.

Диагностика инвагинации кишечника

Диагностика инвагинации кишечника не вызывает трудностей и включает в себя осмотр, который производится детским хирургом, и инструментальное обследование.

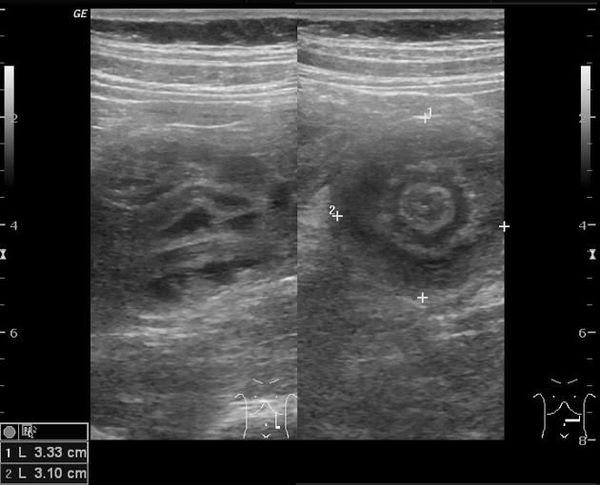

Золотым стандартом считается проведение ультразвукового исследования (сонографии) органов брюшной полости, так как оно является неинвазивным, быстрым, безопасным, безболезненным и высоко информативным методом. [9] [10] При помощи сонографии можно диагностировать инвагинат не только на типичных, но и на атипичных участках кишечника, что повышает точность установления и верификации диагноза.

В момент УЗ-исследования врач может определить один из симптомов:

- симптом мишени (за счёт внедрения одной кишки в другую инвагинат на срезе выглядит как мишень);

- симптом «почки с завоздушенным центром».

При осмотре хирург прощупывает живот пациента. Таким образом он может обнаружить характерный симптом слепо-ободочной инвагинации (симптом Данса) — «исчезновение» купола слепой кишки и выявление как бы пустой области правой подвздошной ямки. Дополнительным признаком может быть пальпаторное определение инвагината в брюшной полости в качестве дополнительного образования.

Очень важно произвести ректальное пальцевое исследование. Оно может быть очень информативным, так как с его помощью выявляются такие признаки инвагинации, как:

- расслабленные сфинктеры ануса — симптом Гиршпрунга;

- пальпируемая головка инвагината (при его расположении в сигмовидной кишке);

- эвагинация — выпадение головки инварианта через атоничные сфинкстеры ануса (возникает в тяжёлых случаях при толстокишечной инвагинации).

Также необходимо произвести осмотр содержимого прямой кишки и вышележащих отделов: при инвагинации можно обнаружить слизь малиновой окраски и кровь.

Дополнительными методами могут служить рентгенография органов брюшной полости, компьютерная томография и ирригография.

Лечение инвагинации кишечника

Лечение инвагинации кишечника подразумевает дезинвагинацию — высвобождение ущемленной кишки. Согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ № 203 «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи», лечение инвагинации кишечника должно производится не позже, чем через час после установления диагноза. [7] Дело в том, что патологический процесс в стенке ущемлённой кишки очень опасен. Поэтому важно как можно раньше и максимально быстро произвести дезинвагинацию.

Выделяют два основных принципа лечения инвагинации: хирургический (оперативный) и консервативный.

В случае тяжёлого общего состояния ребёнка необходимо произвести предоперационную подготовку:

- восстановить водно-электролитный баланс;

- снизить гипертермию;

- улучшить микроциркуляцию;

- как можно раньше ввести антибактериальные препараты.

Консервативная терапия

Лечение инвагинации кишечника длительное время было исключительно хирургическим, так как уровень диагностики был низким. На данный момент при отсутствии убедительных данных за перитонит и некроз ущемлённой кишки проводится консервативное лечение с помощью специальной манипуляции — дезинвагинации воздухом. [8] Эта процедура выполняется под общей анестезией и не причиняет ребёнку боль. Суть её заключается в ведении специальной трубки — ректального зонда с подключенной к нему системой нагнетания воздуха и манометром (ректоскопом с подсоединённым баллоном Ричардсона). Под определённым давлением воздух нагнетается в кишечник, и при помощи давления газа инвариант расправляется.

Данный метод считается золотым стандартом консервативного лечения инвагинации кишечника. Его эффективность подтверждена множеством мультицентровых исследований. [11] [12] [13] [14] [15]

Также существует метод гидродезинвагинации, основанный на воздействии гидростатического давления на инвагинат. Он подразумевает применение клизмы с нагнетанием тёплого физраствора или бариевой взвеси под контролем рентген-установки, которая ведёт непрерывную съёмку.

Стоит отметить, что метод с бариевой взвесью, по мнению авторов, имеет один плюс: барий является достаточно плотным и тяжёлым веществом, что может дать больше шансов для консервативной дезинвагинации. Однако в настоящее время данная взвесь не применяется, так как может привести к грозному осложнению: если во время дезинвагинации произойдет прорыв стенки кишки, то бариевая взвесь попадёт в брюшную полость, откуда удалить её будет крайне сложно, что даст толчок к развитию тяжёлого перитонита.

Сама по себе гидродезинвагинация в Федеральных клинических рекомендациях указана как дополнительный метод лечения, но она менее предпочтительна. [8]

Оперативное лечение

Хирургическое лечение инвагинации кишечника проводится значительно реже. Для его проведения существуют чётко сформулированные показания:

- наличие перитонита и верифицированного диагноза «Инвагинация кишечника»;

- более 24-48 часов с момента начала заболевания;

- отсутствие эффективности от трёх попыток консервативной дезинвагинации (пневмодезинвагинации).

При наличии соответствующего оборудования и достаточной квалификации хирурга инвагинация устраняется через лапароскопический доступ. Если нет возможности произвести лапароскопическую дезинвагинацию, прибегают к открытой методике, которая уступает лишь в части послеоперационной реабилитации.

Сроки реабилитации крайне индивидуальны и зависят от многих факторов. Принято считать, что после лапароскопического высвобождения ущемлённой кишки реабилитация протекает проще и быстрее за счёт уменьшенного болевого синдрома.

Прогноз. Профилактика

В случае своевременного обращения за медицинской помощью и вовремя проведённого лечения прогноз благоприятный. Скорее всего, о данной проблеме через 1-2 года родители (а уж ребёнок и подавно) не вспомнят, так как последствий никаких нет.

Обычно после пневмодезинвагинации требуется, чтобы ребёнок находился в стационаре в течение 24 часов. Однако если инвагинация кишечника произошла на фоне, например, кишечной инфекции, то необходимо пройти курс стационарного лечения по поводу заболевания, которое привело к инвагинации, так как не устранив проблему можно спровоцировать рецидив инвагинации.

В тяжёлых случаях с некрозом кишки выполняется удаление отмершего участка и производится наложение кишечной стомы (выведение кишки на переднюю брюшную стенку и формирование противоестественного ануса). В этой ситуации прогноз будет зависеть от тяжести исходного и послеоперационного состояния и тяжести септического процесса.

Специфической профилактики инвагинации кишечника не существует, так как её причины обусловлены детским возрастом. Однако снизить риск возникновения данной патологии может правильное введение прикорма. [8]

Источник