- Интратекальное введение лекарственных препаратов

- Зачем вводить препараты эндолюмбально

- Главные достоинства и недостатки интратекального метода

- При менингите

- Какие антибиотики можно вводить прямо в ликвор

- Растворы, которые нельзя вводить в субарахноидальное пространство

- Введение цитостатиков при опухолях мозга

- Химиотерапия с «Метотрексатом»

- Подготовка к процедуре

- Как правильно вводить препараты интратекально?

- Системы для введения препаратов интратекальным путем

- Лечение хронического болевого синдрома опиатами

- Интратекальное введение.

Интратекальное введение лекарственных препаратов

На сегодняшний день в медицине применяется несколько способов введения лекарственных препаратов в организм пациента. Один из них – это интратекальное введение. Второе название этой манипуляции – эндолюмбальное вливание. В отличие от парентеральной инфузии, данный метод предполагает доставку лекарственного препарата прямо в подоболочечное пространство головного мозга. Что такое – интратекальное введение препарата? В чем особенность данного метода вливания лекарств и как его осуществляют в больницах?

Зачем вводить препараты эндолюмбально

Лекарственные средства вводят в субарахноидальное пространство после прокола твердой оболочки головного мозга. Правом совершать данную манипуляцию наделен только нейрохирург. Изначально интратекальное введение медикаментов было вызвано необходимостью продолжительного обезболивания и эффективной гормональной терапии. Анестетики и кортикостероидные препараты вводят также в эпидуральное пространство.

Главные достоинства и недостатки интратекального метода

Основными преимуществами данного способа введения медикаментов нейрохирурги считают возможность обеспечить максимальную концентрацию действующего вещества в мозговых тканях и ликворе. Кроме того, интратекально можно ввести лекарства, которые не проникнут через гематоэнцефалическую перегородку. Благодаря вливанию лекарства непосредственно в концевую цистерну удается сократить дозировку активных компонентов и свести к минимуму их системное небезопасное воздействие.

Среди недостатков метода особое значение имеет сложная техника введения препаратов, которой обладают только опытные и высококвалифицированные нейрохирурги. В ходе проведения процедуры учитывается риск возможного перепада внутричерепного давления. Интратекальный путь введения – это способ доставить непосредственно к головному мозгу жидкие растворы. Эмульсии и суспензии невозможно ввести в ликвор данным методом. Еще одним недостатком можно отметить вероятность повреждения мозга, но при соблюдении правил проведения люмбальной пункции риск минимален.

При менингите

Наиболее распространенным поводом для проведения манипуляции является бактериальный менингит. Это опасное состояние, для которого свойственно воспаление мозговых оболочек. Если пациенту показано интратекальное введение, что это значит? Вероятнее всего, имеется острая необходимость в срочном применении антибактериальных средств. Чтобы ускорить действие антибиотиков и усилить терапевтический эффект, препараты вводят непосредственно в ликвор посредством пунктирования люмбального пространства.

Данную процедуру рекомендуется проводить только в том случае, если с момента парентеральной инфузии антибиотиков прошло более 72 часов, но улучшение состояния больного так и не наступило. Если в течение данного промежутка времени ни разу не проводилась санация цереброспинальной жидкости на фоне осуществляемой терапии, интратекальное введение противомикробных лекарств – обязательный шаг.

Какие антибиотики можно вводить прямо в ликвор

Подбор антибактериальных препаратов для эндолюмбального введения под субарахноидальную оболочку осуществляется исходя из разновидности возбудителя, его устойчивости к антибиотикам данной группы. При бактериальном менингите используют несколько антибактериальных препаратов в форме раствора для интратекального введения. Что это за медикаменты? В перечень самых эффективных входят:

- «Амикацин»;

- «Ванкомицин»;

- «Тобрамицин»;

- «Диоксидин»;

- «Гентамицин»;

- «Полимиксин».

Один из этих препаратов могут назначить до получения результатов бактериологического исследования. В случае появления симптомов токсического воздействия и снижения уровня белка в цереброспинальной жидкости антибиотик отменяют и назначают другой.

Растворы, которые нельзя вводить в субарахноидальное пространство

Далеко не все антибактериальные препараты допускается вводить в ликворное пространство одновременно с другими лекарствами. Например, сочетание медикаментов пенициллинового ряда и «Полимиксина» может привести к молниеносному летальному исходу.

Кроме того, эндолюмбальное введение антибиотиков не отменяет необходимости проведения этиотропного лечения, которое больной получает внутривенно или внутримышечно. При подборе лекарственных средств обязательно учитывается склонность к аллергическим реакциям, особенности конкретных препаратов.

Прежде чем выполнить люмбальную пункцию, нейрохирург должен оценить степень отека головного мозга у пациента по результатам проведенной офтальмоскопии. Если отечность явно выражена, интратекальное введение в концевую цистерну не принесет значительных результатов. Более того, при отеке возрастает риск повреждения тканей головного мозга.

Введение цитостатиков при опухолях мозга

В цереброспинальную жидкость допускается эндолюмбальное введение химиопрепаратов при наличии у пациентов ряда онкологических заболеваний. К ним относят менингеальный карциноматоз, менингеальную лимфому, нейролейкоз и метастазы опухолей отдаленных органов.

При этом нельзя забывать, что интратекальное введение химиотерапии иногда приводит к осложнениям. Некоторые цитостатики, попав в субарахноидальное пространство, могут спровоцировать менингеальную реакцию различной степени выраженности. Ее подтверждением считают повышенное содержание белка при нормальном количестве глюкозы. Данное нарушение быстро проходит, но в некоторых случаях приводит к арахноидиту или миелиту. Точных сведений о частоте осложнений нет.

Химиотерапия с «Метотрексатом»

Данный препарат используют в лечении ряда нейроонкологических заболеваний. Интратекальное введение «Метотрексата» в дозировке 0,25 мг действующего вещества на 1 кг массы тела пациента начинают через неделю после оперативного вмешательства. Данный препарат, как и любой другой цитостатик, имеет побочные действия.

Недостатком «Метотрексата» является его повышенная токсичность. После эндолюмбального введения у больных отмечается нарастание отека в месте хирургического лечения и внутричерепная гипертензия. Помимо «Метотрексата» используется еще один препарат, который можно вводить напрямую в субарахноидальное пространство, – это «Цитозар», который обладает похожим составом и принципом действия. Аналогами этих препаратов ошибочно считают «Велкейд», «Бортезомиб». Эти химиопрепараты недопустимо вводить в ликвор. В инструкции по применению этого противоопухолевого средства отмечен риск наступления летального исхода в случае его интратекального введения. Химиотерапия этим средством может проводиться только парентеральным путем.

Подготовка к процедуре

Прежде чем вводить препараты эндолюмбально, врач должен оценить проходимость ликворного пространства после прокола твердой оболочки. С этой целью нейрохирурги проводят ликвородинамические пробы. Данный подготовительный этап имеет особое значение, если у пациента диагностированы опухолевые или метастатические поражения спинномозговых оболочек. Если ликворопроводящие пути заблокированы, медикаменты не смогут проникнуть к очагам поражения эндолюмбальным путем. К тому же миелотоксическое действие препарата может возрасти из-за невозможности равномерного распределения по ликвору.

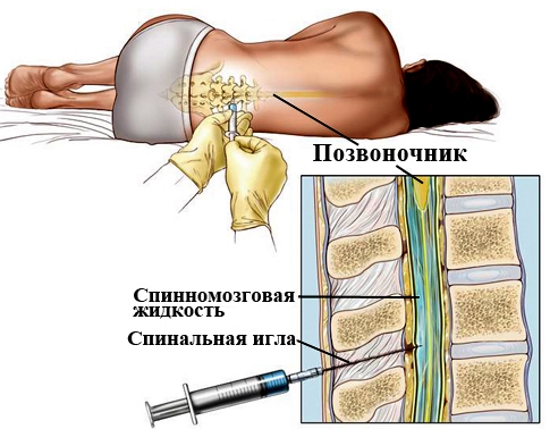

Как правильно вводить препараты интратекально?

Методика применения лекарственных препаратов путем их вливания в субарахноидальное пространство заключается в выполнении нескольких этапов:

- Дозу основного действующего препарата необходимо развести в 2-3 мл физраствора (0,9%-го натрия хлорида).

- По завершении люмбальной пункции, проводимой на уровне позвонков L3-S1 (игла прокалывает эпидермис, межостистые и желтые связки позвоночных отростков и твердую спинномозговую оболочку), канюля шприца переставляется в павильон пункционной иглы.

- В шприц необходимо набрать 5-6 мл цереброспинальной жидкости, затем ввести в ликвор 2-3 мл препарата.

- Затем шприц повторно наполняют спинномозговой жидкостью и медленно вводят оставшееся содержимое.

- Пункционную иглу извлекают.

- Если состояние пациента является удовлетворительным, ему рекомендовано не вставать с постели в течение последующего получаса.

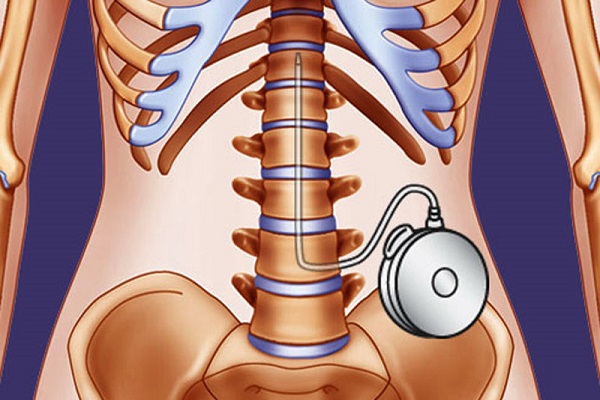

Системы для введения препаратов интратекальным путем

С целью уменьшения спастичности, которая сопровождает некоторые заболевания головного и спинного мозга, используют специальные устройства для эндолюмбального введения. С помощью помпы и катетера, установленного в концевой цистерне, вводят вещество баклофен, более известное под торговым названием «Лиорезал».

Система для интратекального введения была разработана несколько лет назад ростовскими нейрохирургами. Их изобретение оценили по достоинству ведущие российские специалисты в области нейроонкологии. Благодаря разработке пациенты с выраженным спастическим синдромом, возникающим на фоне злокачественных поражений головного и спинного мозга, различных травм, рассеянного склероза, инсульта, менингита, имеют возможность купировать боль и улучшить качество жизни. Из-за выраженного болевого синдрома у пациентов возникали тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата, вторичные необратимые фиброзные изменения в суставах.

До применения интратекальных имплантируемых систем в лечении использовались методы физиотерапии, применялись пероральные миорелаксанты, которые оказывали лишь частичный терапевтический эффект.

Лечение хронического болевого синдрома опиатами

Указанные системы для эндолюмбального введения препаратов также используют в качестве паллиативной помощи онкологическим больным. Наличие тяжелого болевого синдрома, который оценивается по визуально-аналоговой шкале на уровне 60-100 %, является основным показанием для использования в качестве анальгетиков опиоидных наркотических средств («Морфина»). Систему устанавливают пациентам, достигнувшим совершеннолетия и предоставившим письменное согласие на применение системы.

Операция выполняется следующим образом:

- Сначала определяется индивидуальная чувствительность пациента к вводимому эндолюмбальным путем «Морфину». Узнать о том, эффективна ли оказалась микродоза препарата, помогает специальная аппаратура с ультразвуковыми датчиками.

- При положительно пройденном тесте и отсутствии противопоказаний к вживлению помпы приступают к имплантации.

- Катетер, подсоединенный к запрограммированной помпе, вводят интратекально под кожными покровами в пределах позвоночного столба.

- После установки системы врач приступает к настройке имплантированного устройства (фиксирует скорость поступления медикамента, предусматривает возможность включения и отключения помпы, а также активирует опцию срочного добавления дозы препарата при усилении боли).

Устройство нуждается в перезаправке приблизительно один раз в несколько месяцев, о чем пациент будет уведомлен: если препарат закончился, помпа для интратекального введения пищит. Химиотерапия с помощью данной системы пока не проводится, но нейроонкологи уже работают над этим вопросом.

Источник

Интратекальное введение.

Интратекальное введение (эндолюмбальное введение) обозначает доставку вещества в подоболочечное пространство (от лат. teka — оболочка), т.е. субарахноидально, после прокола твердой мозговой оболочки. В нейрохирургической практике при выполнении лекарственных блокад анестетик и кортикостероидные препараты могут вводиться в эпидуральное пространство, т.е. между твердой оболочкой спинного мозга и желтой связкой.

Основными преимуществами данного способа введения медикаментов нейрохирурги считают возможность обеспечить максимальную концентрацию действующего вещества в мозговых тканях и ликворе. Кроме того, интратекально можно ввести лекарства, которые не проникнут через гематоэнцефалическую перегородку. Благодаря вливанию лекарства непосредственно в концевую цистерну удается сократить дозировку активных компонентов и свести к минимуму их системное небезопасное воздействие.

Среди недостатков метода особое значение имеет сложная техника введения препаратов, которой обладают только опытные и высококвалифицированные нейрохирурги. В ходе проведения процедуры учитывается риск возможного перепада внутричерепного давления. Интратекальный путь введения – это способ доставить непосредственно к головному мозгу жидкие растворы. Эмульсии и суспензии невозможно ввести в ликвор данным методом. Еще одним недостатком можно отметить вероятность повреждения мозга, но при соблюдении правил проведения люмбальной пункции риск минимален.

Одним из основных показаний для введения антибактериальных препаратов в ЦСЖ методом пунктирования люмбального пространства является бактериальный менингит. Такая процедура показана при отсутствии клинического и лабораторного улучшения состояния больного в течение 72 ч после начала парентерального введения антибиотиков. Существует точка зрения, что данный временной промежуток должен быть меньше, и отсутствие санации ЦСЖ на фоне проводимого лечения в течение 24 — 48 ч — достаточное основание для интратекальной противомикробной терапии. Показаниями для этого вида лечения являются вентрикулит (воспаление эпендимы желудочков мозга, обычно развивающееся в результате ее инфекционного поражения), поздно начатое лечение и рецидив менингита или менингоэнцефалита, особенно у больных с иммунодефицитом.

В настоящее время при бактериальном поражении ЦНС в концевую цистерну вводятся аминогликозиды (амикацин, гентамицин, тобрамицин), ванкомицин, полимиксин, диоксидин. Коррекция этиотропного лечения, как правило, проводится после получения результатов бактериологического исследования. В случае курсового введения антибиотиков показанием для отмены данной манипуляции являются появление признаков токсического воздействия препарата (снижение содержания белка в ЦСЖ ниже 1 г/л) и наступление лимфоцитарной санации ЦСЖ (кроме туберкулезного поражения ЦНС).

Перед выполнением ЛП врач должен понимать степень выраженности у больного отека головного мозга, о котором можно судить по данным нейровизуализации и офтальмоскопии. При выраженном отеке введение препаратов в концевую цистерну малоэффективно, а выведение ЦСЖ может привести к повреждению головного мозга в результате его вклинения в юольшое затылочное отверстие.

Другим показанием для эндолюмбального применения лекарственных средств является грибковый менингит (криптококковый, кандидозный, гистоплазмоидный, кокцидиоидомикозный), в этом случае вводится амфотерицин В (читывая его относительно высокое нефротоксическое действие, встречающееся у 80% больных, целесообразно применение липосомального варианта — амбизом, обладающего меньшей токсичностью). При туберкулезном поражении ЦНС возможно интратекальное введение изониазида.

При наличии у пациента таких нейроонкологических заболеваний, как менингеальный карциноматоз, нейролейкоз, лепто-менингеальная лимфома и некоторые злокачественные опухоли ЦНС, в том числе метастазы рака, интратекально вводятся цитостатики.

В ряде исследований была показана эффективность и безопасность интратекального введения церебролизина в остром периоде инфаркта мозга. Установлено достоверно более быстрое и значительное развитие регресса неврологического дефицита у больных, получавших такой вид лечения, по сравнению с пациентами, перенесшими ишемический инсульт, которым данный препарат в подоболочечное пространство не вводился.

Местное применение.

Слизистые

Лекарственные средства для местного применения наносят на конъюнктиву, слизистую носоглотки, ротоглотки, влагалища, толстой кишки, мочеиспускательного канала и мочевого пузыря. Иногда такой путь введения используют для достижения системных эффектов (например, десмопрессин применяют в виде капель в нос или аэрозоля для интраназального введения). Поскольку всасывание через слизистые происходит быстро, некоторые лекарственные средства (например, местные анестетики) могут вызвать системные побочные эффекты.

Кожа

Через неповрежденную кожу всасываются лишь немногие лекарственные средства. Скорость и степень всасывания зависит от площади поверхности, на которую нанесен препарат, и его растворимости в жирах, поскольку эпидермис ведет себя подобно липидному барьеру. Дерма, в отличие от эпидермиса, проницаема для многих водорастворимых веществ, поэтому через поврежденную (при ожогах, ссадинах) кожу препараты всасываются легче. Увеличению всасывания способствует и усиление кровотока (например, при воспалении). Токсичные жирорастворимые вещества (например, растворы жирорастворимых инсектицидов в органических растворителях) при попадании на кожу могут вызвать отравление. Чтобы усилить всасывание препарата, используют масляные суспензии, втирая их в кожу. Влажная кожа более проницаема, чем сухая, поэтому для улучшения всасывания можно применять лекарственные формы с герметизирующими свойствами и накладывать окклюзионные повязки. Все большее распространение получают пластыри, из которых лекарственное средство медленно всасывается через кожу. Например, для профилактики укачивания пластырь со скополамином наклеивают на кожу за ухом: более высокая температура и хорошее кровоснабжение этой области усиливают всасывание. Применяемые для заместительной гормональной терапии пластыри с эстрогенами обеспечивают выделение в кровь поддерживающей дозы эстрадиола; при этом уровень эстрона (метаболит эстрадиола) в крови гораздо меньше, чем при приеме эстрогенов внутрь.

Глаза

Офтальмологические средства для местного применения в основном используют для воздействия непосредственно на ткани глаза. Через носослезный проток эти препараты попадают в носовую полость, всасываются через слизистую носа и, минуя печень, поступают в системный кровоток. Поэтому некоторые из них (например, β-адреноблокаторы в виде глазных капель) могут вызвать системные побочные эффекты. В ткани глаза офтальмологические средства обычно поступают путем всасывания через роговицу. При ее повреждении (инфекция, травма) всасывание усиливается. Глазные суспензии и мази действуют дольше водных растворов. Появившиеся позднее глазные пленки обеспечивают равномерное выделение лекарственного средства в небольших дозах и сводят к минимуму риск системных побочных эффектов, так как в носовую полость попадает очень незначительное количество препарата.

9.Электрофорез.

Электрофорез относится к физиотерапевтическим процедурам. Во время сеанса организм пациента подвергается воздействию электрических импульсов с целью получить стойкий терапевтический эффект.

Лекарственный электрофорез используют также для введения медицинских препаратов через кожные покровы и слизистые оболочки. Можно сказать, что этот метод является комплексным, так как идет одновременное воздействие тока и лекарственного средства. Какой препарат выбрать для процедуры, каковы процентное содержание и полярность введения, определяет только лечащий врач с учетом состояния пациента и тяжести заболевания.

Сущность электрофореза сводится к тому, что лекарственные препараты поступают внутрь тканей в виде заряженных частиц через межклеточные пространства, протоки потовых и сальных желез. В результате воздействия электрического тока эффективность препаратов существенно увеличивается, так как происходит повышение чувствительности тканей.

Все медикаменты вводятся с учетом их полярности, если это катионы, то они вводятся с анода, а анионы — с катода. Самым лучшим растворителем считается дистиллированная вода, но для плохорастворимых соединений используют спирт или «Димексид».

Механизм действия этой процедуры заключается в том, что лекарственный препарат в виде ионов поступает внутрь организма пациента через поры и протоки сальных и потовых желез. Катионы и анионы задерживаются на кожных покровах под электродом, а затем постепенно проникают в кровь и лимфу. Из-за такого постепенного поступления воздействие лекарства на организм длительное, что является одним из преимуществ этого метода терапии.

Осуществляется лекарственный электрофорез при помощи разных аппаратов, одним из которых является «Поток». Этот прибор в медицине используется уже давно, он проверен временем и надежен. Есть возможность регулировать во время процедуры силу тока, а также устанавливать время. В настоящее время выпускаются современные аналоги прибора, которые имеют цифровые индикаторы.

Чтобы получить терапевтический эффект, совсем необязательно располагать электроды на больном органе или вводить большие дозы препаратов. Посредством физиотерапии вводят ионы кальция, магния, йода для повышения рефлекторного воздействия на пораженную ткань.

Чтобы повысить эффективность данной процедуры, постоянно разрабатываются и совершенствуются методики электрофореза лекарственного.

В настоящее время используют следующие:

1.Пролонгированная гальванизация. Применяют электрический ток малой силы, но время воздействия продолжительное. Батарея «Крона» является источником тока. Курс лечебных процедур обычно составляет 20-30 сеансов. Электрофорез хорошо успокаивает, оказывает обезболивающее действие.

2.Лабильная гальванизация. Один электрод во время процедуры закрепляется неподвижно, а второй находится в движении и перемещается со скоростью 3-5 см в секунду по поверхности кожи. Чтобы исключить колебания тока, в аппарат вводят стабилизирующее устройство. Процедура хорошо повышает метаболизм, улучшает кровоснабжение органов и тканей и нервно-мышечную проводимость.

3.Внутритканевый электрофорез. Проведение процедуры лекарственного электрофореза по данной методике сводится к введению через канюлю подкожно или внутримышечно препарата или смеси веществ. Вводиться лекарство может струйно или капельно. К очагу поражения поперек накладывают электроды, чтобы увеличить концентрацию медицинского препарата. Если лекарство вводят струйно, то ток включают одновременно с этим, а при капельном — после введения.

Преимущества лекарственного электрофореза заключаются в следующем:

1.Во время процедуры вводится небольшое количество лекарственного средства.

2.Вещества накапливаются, значит,процедура оказывает пролонгированное действие.

3.Лекарства вводятся в наиболее доступной форме, в виде ионов.

4.Создается высокая местная концентрация без насыщения крови и лимфы.

5.Можно вводить лекарственные вещества в места патологии, что особенно важно при нарушении микроциркуляции.

6.Процедура абсолютно безболезненная.

7.Очень редко наблюдаются побочные эффекты.

8.Лекарства не поступают в ЖКТ, а значит, не разрушаются.

9.Лекарственное вещество вводится через целостные кожные покровы, поэтому специальной стерилизации не требуется.

Таким образом, можно сказать, что этот метод физиотерапевтического воздействия не только эффективный, но и безопасный. Но прежде чем делать лекарственный электрофорез, показания и противопоказания должны быть изучены.

К недостаткам можно отнести небольшое количество лекраств, который подходят для подобного чрескожного введения и невозможность создать высокую концентрацию действующего вещества.

-Доброкачественные и злокачественные новообразования в любом месте организма.

-Наличие сердечной недостаточности.

-Любой воспалительный процесс в организме в стадии обострения.

-Высокая температура тела.

-Тяжелая форма бронхиальной астмы.

-Нарушения свертывания крови.

-Кожные заболевания, например экзема или дерматит.

-Нарушение чувствительности кожных покровов.

-Наличие механических повреждений в месте наложения лекарственных прокладок.

-Непереносимость электрического тока.

-Аллергия на лекарственный препарат.

-Если предполагается наложение электродов на область матки и яичников, то менструация является противопоказанием.

Источник