- Отражение, анализ и интерпретация результатов практического исследования

- Особенности проведения практического исследования

- Как отражать результаты практической работы в НИР?

- Как анализировать результаты исследования?

- Интерпретация и оформление результатов практического исследования

- Рекомендации экспертов по отражению и анализу полученных результатов в научной работе

- Интерпретация как способ анализа

Отражение, анализ и интерпретация результатов практического исследования

Научно-исследовательская деятельность тесным образом соприкасается с проведением эксперимента для получения реальных и более точных результатов, способствующих решению актуальной проблемы. Практическая часть научной работы требует тотального подхода: учет множества факторов, тщательное планирование каждого действия, моментальное фиксирование результатов и их анализ. Поэтому доминирующая роль и качество проекта в большей степени (примерно на 75%) зависит от правильности и точности выбранного алгоритма, анализа и интерпретации полученных результатов.

Научно-исследовательская деятельность тесным образом соприкасается с проведением эксперимента для получения реальных и более точных результатов, способствующих решению актуальной проблемы. Практическая часть научной работы требует тотального подхода: учет множества факторов, тщательное планирование каждого действия, моментальное фиксирование результатов и их анализ. Поэтому доминирующая роль и качество проекта в большей степени (примерно на 75%) зависит от правильности и точности выбранного алгоритма, анализа и интерпретации полученных результатов.

Особенности проведения практического исследования

Практическое исследование — это основная часть научной работы, в которой автор «проверяет на деле» выдвинутую им идею, анализирует реальную проблему и ее воздействие на конкретный объект исследования, определяет возможные методы ее решения с учетом принципов эффективности и оптимальности.

Практическое исследование предполагает проведение конкретного эксперимента, притом участие автора в нем будет обязательным. Он может наблюдать за объектом со стороны или создавать определенные условия и «регулировать» их для оценки воздействия отдельных параметров и пр.

Каждый эксперимент подлежит детальному планированию: определение цели, задач, объекта, основных воздействующих на него факторов, диагностику проблемы, учет возможностей объекта при решении проблемы, прогнозирование результатов и пр.

В этой части научной работы тесным образом соприкасается теория и практика, когда автор руководствуется существующими и действующими правилами, анализирует ситуацию и пытается разработать инновационный способ ее решения с учетом возможностей и перспектив объекта. Именно в этом разделе знания находят реальное применение, а автор пытается творчески подойти к созданию нового алгоритма, способного усовершенствовать деятельность изучаемого явления/процесса и пр.

Практическая часть научной работы предполагает выделение следующих аспектов:

- Краткая характеристика объекта исследования;

- Описание основных мероприятий и полученных результатов;

- Описание результатов апробации.

Практическое исследование подчеркивает значимость и важность перемен, варианты их воздействия на конкретный объект или отрасль, область науки в целом, перспективы развития и пр.

Как отражать результаты практической работы в НИР?

Важно не просто тщательно спланировать, организовать и реализовать план действий, но и грамотно его представить в научной работе. Отражение полученных результатов в исследовании может быть следующим:

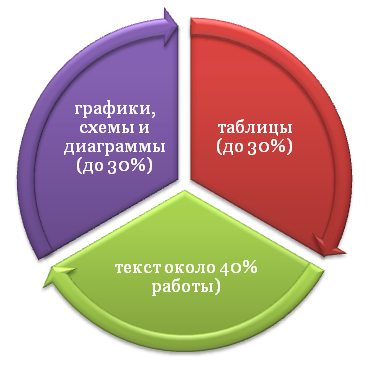

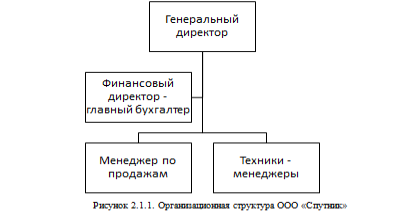

- Текстовая форма. Данный вариант используется преимущественно при создании характеристики объекта исследования в целях описания: чем он занимается, как давно действует на рынке, описание общей картины (организационная и производственная структура и пр.). Также с помощью текста автор может представить анализ полученных данных, отметив ключевые моменты: что изменилось, о чем это свидетельствует и пр.

- Графический способ. Этот вариант целесообразен для отражения определенных тенденций, сравнения данных. Чаще всего его применяют при анализе показателей (анализ их динамики), прогнозирование результатов и пр.

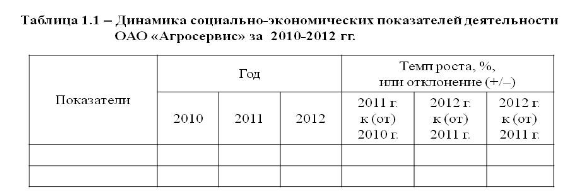

- Табличная форма. Данный вариант целесообразен для отражения расчетов. Ни один автор не представляет детальные расчеты, достаточно отразить их итоги в небольших таблицах. В них целесообразно представлять исходные данные, затем определять динамику (абсолютное отклонение, темп роста и пр.).

В описании практической части автор может отразить не только полученные результаты, но и проблемы, сложности, с которыми он столкнулся в ходе организации и проведения отдельных моментов.

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

Результаты практического исследования подлежат детальному описанию непосредственно в научно-исследовательской работе, а также в таких разделах, как результаты апробации, заключение.

Если объемы графических, табличных материалов велик, то их целесообразно вынести в раздел «Приложения», в описании (согласно структуре проекта) отметить его номер (например, по данным Приложения 1).

Как анализировать результаты исследования?

Анализ результатов исследования — основополагающий момент, позволяющий оценить не только новаторские способности автора, но и уровень его профессионализма, компетентности. Именно выводы аналитической работы подводят исследователя к обоснованию его гипотезы, необходимости ее проверки.

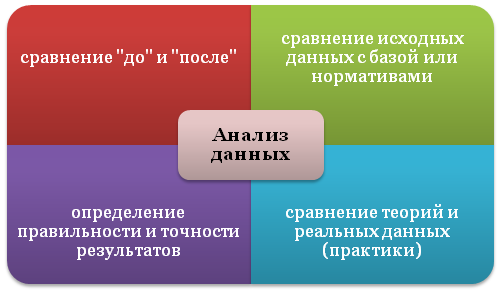

Анализ результатов практического исследования предполагает проведение следующих мероприятий:

- Сравнение исходных данных с полученными экспериментальными данными (результатами действий, предпринимаемых в ходе проведения эксперимента) для определения динамики, отклонений и пр.;

- Сравнение текущих показателей с нормативами, действующими ограничениями в целях выявления отклонений;

- Диагностика реальной проблемы на базе конкретного объекта, сравнение теоретических и реальных «симптомов», форм ее проявления;

- Оценка использованных методов исследования: какие из них наиболее эффективны, а какие требуют замены или корректировки, скорость получения результатов. Оптимизация исходного плана действий и пр.;

- Определение правильности расчетов, неточностей погрешностей;

- Констатация полноты и достоверности данных для получения гарантий: результаты исследования можно использовать на практике (как и где), они способны изменить деятельности объекта к лучшему;

- Формирование рекомендаций по решению проблемы с учетом текущей ситуации и возможностей объекта.

Анализ полученных результатов должен не просто подчеркнуть наличие противоречий, актуальной проблемы, но и подчеркнуть практическую значимость работы, возможности применения результатов в жизни и перемены, которые они принесут.

Интерпретация и оформление результатов практического исследования

Оформление результатов исследования напрямую зависит от выбранной формы: текст, график, таблица.

Все текстовые данные должны соответствовать общим требованиям, предъявляемым к проекту: шрифт, размер шрифта, расположение на странице, отступы и пр. При этом важно правильно оформлять все заимствованные фрагменты, цитаты, ссылки, сноски и список библиографии.

Графики и рисунки должны быть четкими и понятными, преимущественно в черно-белой гамме. Если используется цветная печать, то оттенки должны быть сдержанными.

Каждый рисунок, график должен быть пронумерован, иметь краткое и емкое наименование, подчеркивающее суть и предназначение материала. Номер и заголовок рисунка ставится под ним.

Таблицы также должны быть грамотно оформлены: располагаться по ширине или центру страницы, допускается уменьшение шрифта (до 10-12 пт). Номер и наименование элемента оформляют перед ним.

Под каждым графическим или табличным материалом целесообразно проводить анализ, который подчеркнет выявленные тенденции. В тексте уместно упоминать, на основе каких данных проведен анализ (рисунок, таблица и пр.), выделить ключевые аспекты (о чем свидетельствуют изменения, что повлияло на объект и пр.).

Независимо от формы представления полученных результатов, все материалы должны быть понятными, емкими. Все громоздкие файлы целесообразно выносить в раздел «Приложения». В анализе и выводах должно быть максимум полезной информации и минимум «воды». Не нужно анализировать каждый показатель (в таблице их может быть масса, вплоть до 20-30 штук). Достаточно определить наиболее серьезные изменения и отклонения, отметив их в соответствующем выводе.

Формулируйте итоги и выводы грамотно. Избегайте слишком сложных конструкций, непонятных терминов. Излагайте мысли просто и понятно.

Рекомендации экспертов по отражению и анализу полученных результатов в научной работе

Выполнение практического исследования всегда связано с рисками, погрешностями. Важно минимизировать их влияние. Это позволит повысить точность результатов и улучшить возможности дальнейшего их использования, подчеркнуть ценность проекта.

Тщательно планируйте эксперимент, каждое действие, учитывайте всевозможные факторы и их влияние на объект. Не отклоняйтесь от намеченного алгоритма без веского основания или обоснования.

Перепроверяйте все расчеты, чтобы результаты анализа были точными и достоверными. Погрешности должны быть минимальны.

Не стесняйтесь и не бойтесь описывать трудности, с которыми столкнулись в ходе реализации эксперимента, анализа данных. Важно отметить не только их наличие, но и способ решения. Данный подход позволит убедиться в самостоятельности автора, его компетентности и умении оперативно оценивать ситуацию и принимать взвешенное решение.

Команда образовательного центра disshelp.ru готова помочь в организации, проведении и оформлении практического исследования согласно действующим правилам и рекомендациям заказчика. Мы гарантируем высокое качество услуг, особый подход к каждому клиенту и соблюдение дедлайнов. Оформить заявку можно любым удобным ля Вас способом: лично посетив наш офис или заполнив электронный бланк заказа на сайте.

Трудности с учебой?

Помощь в написании студенческих и

аспирантских работ!

Источник

Интерпретация как способ анализа

Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга

Интерпретация и анализ – разграничение подходов.

Интерпретация имеет свою специфику, так как является категорией только искусствоведческой. При помощи интерпретации происходит субъективное познание объективного мира. Научная интерпретация художественного произведения возникает из непрофессионального чтения и опирается на него. Присутствие непрофессионалов в других направлениях литературоведения быть не может. Импульсом к толкованию текста с точки зрения интерпретатора и читателя служит вопрос «Что же хотел сказать писатель этим произведением?». Общее впечатление от прочитанного является основой толкования художественного произведения. Не каждое произведение вызывает желание думать, говорить о нем исследователя и тем более непрофессионального читателя. Только произведение, которое заинтересовало и нашло эмоциональный отклик, подвергается толкованию. Поэтому большая часть как профессиональной, так и непрофессиональной интерпретации пытается передать своими словами непосредственные впечатления и настроения, вызванные чтением художественного произведения. Как читатель, так и непрофессиональный критик признают неабсолютность, субъективность своей интерпретации, ее спорность и возможную неполноту.

В системе научного литературоведения интерпретация занимает особое место. Она поддерживает связь науки с естественным восприятием художественного произведения, и уравнивает в правах мышление обыкновенного человека и специалиста в области литературы, поднимая тем самым читательскую реакцию на произведение до уровня науки. Если не будет учитываться восприятие художественного произведения непрофессиональным читателем, наука рискует превратиться в абстракцию. Необходимость интерпретации естественна.

Специфические задачи интерпретации вытекают из ее природы. Сначала произведение подвергается интерпретации для того, чтобы верно понять его смысл, содержание, которое в него вложено. Сущность интерпретации, выраженная в формуле «Интерпретация – это свое понимание», заключается в слове «свое». «Свое» — означает «пережитое лично» [1 : 125 ] .

Пытаясь понять произведение, читатель стремится понять автора, создавшего это произведение, вникнуть в замысел писателя. «Процесс понимания представляется в виде вчувствования, сопереживания мыслям, чувствам, намерениям другого человека-автора. Автор интересует воспринимающего не как биографическое лицо, а как некая направленная энергия, переплавившая индивидуальный социальный опыт в произведении искусства» [2: 67].

При интерпретации художественного произведения читатель постоянно вращается в области личностных смыслов. Понимание художественного произведения интерпретатором касается только сюжета и фабулы. Читатель следует за героями, их поступками, постигает взаимосвязь событий, происходящих в произведении. На следующем этапе понимания смысла произведения возникает восприятие, при котором читатель начинает понимать мотивы поступков персонажей, их внутренний мир. Последним этапом понимания является постижение кругозора автора, вхождения в мир авторских ценностей. Читатель начинает смотреть на созданный автором художественный мир с точки зрения самого автора. На основании такой последовательности усвоения смысла художественного произведения Седов и Поляков определяют следующие уровни постижения смыла художественного произведения читателем:

1.Уровень денотативный, элементы которого выполняют идентификацию лиц и предметов в пространстве и времени художественного мира и осуществляют развитие сюжетного движения повествования;

2.Уровень психологический, включающий в себя все, что связано с восприятием героя, его внешнего облика и внутреннего мира;

3.Уровень аксиологический, содержанием которого становятся способы передачи авторского отношения к изображаемому, формы проявления авторского кругозора.

Ю, Бореев в своей работе «Искусство интерпретации и оценки» (опыт прочтения «Медного всадника») подчеркивает, что «Важнейшей проблемой целостного исследования произведения является органическое сочетание ценностного анализа с интерпретационным» [3:46]. В связи с этим определяются четыре шага ценностного анализа: ценностная установка, рассмотрение ценности и эстетических отношений произведения к действительности, выявление ценности внутренней организации произведения, раскрытие ценности художественной концепции. Эти четыре шага находятся в прямом соответствии с четырьмя шагами интерпретационного анализа художественного произведения: мировоззренческая установка, семантика внешних связей, семантика внутренней связи, смысл художественной концепции.

Говоря о ценности поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник», исследователь подчеркивает, что критика любой исторической эпохи, как бы верно не прочла произведение Пушкина, «всегда оставит следующей за ней эпохе сказать что-нибудь новое и более верное, и ни одна никогда не выскажет всего» [4:555]. Не случайно Ю. Бореев заканчивает свою интерпретацию словами В. Белинского, говоря тем самым, что поиски истинного смысла поэмы А. Пушкина «Медный всадник» должны продолжаться и это будет вполне закономерным явлением с точки зрения интерпретации художественного произведения.

Обзоры литературной критики о «Медном всаднике» показывают многообразие и разночтение его критических прочтений. Литературоведы отмечают парадоксы интерпретации поэмы, число которых с годами возрастало и казалось, что критика в осмыслении этого произведения шла не к выработке единства мнений в общем определении его идеи, но приходила к результату прямо противоположному – к отрицанию самой возможности постижения истинного замысла поэмы.

В теории интерпретации есть существенная проблема – возможность существования адекватной интерпретации. Трудность заключается в том, что нехудожественными средствами необходимо выразить художественный смысл произведения. Еще один немаловажный аспект интерпретации заключается в вопросе «Как средствами науки можно постичь художественное целое?». Против предубеждения возможности научной интерпретации художественного произведения выступает А. С. Бушмин, говоря: «Научная форма не исчерпывает художественного образа, не улавливает всей полноты его многозначного смысла, не заменяет производимого им впечатления. Если бы это было возможно, то ненужным оказалось бы искусство. Но, с другой стороны, если бы были невозможны какие-либо отношения между художественным образом и его выражением в научной форме, то не осталось бы почвы для науки об искусстве. Художественный образ нельзя свести к логическим понятиям, но это можно перевести на язык логических понятий» [5: 112]. Как видим, Бушмин говорит о необходимости научного анализа художественного произведения, следовательно, можно говорить и о возможности научной интерпретации. Интерпретация благодаря своей связи с непрофессиональным восприятием художественного произведения, в отличие от анализа легче достигает необходимого уровня адекватности. Если говорить о связи «произведение -анализ», то она выглядит как связь искусства и науки в чистом виде, что касается отношений «произведение — интерпретация», то они опосредованы «живым »созерцанием .

Самая главная проблема, существующая в теории интерпретации заключается в вопросе «Сколько интерпретаций одного и того же художественного произведения?». Единого мнения по этому вопросу нет. Существует две точки зрения на эту проблему. А. Потебня, Б. Кроче, М. Эпштейн, А. Горнфельд допускают свободные отношения между интерпретацией и художественным произведением. По этому поводу А. Потебня писал: «Как слово своим представлением побуждает понимающего создавать свое значение, определяя только направление этого творчества, так поэтический образ в каждом понимающем и в каждом отдельном случае понимания вновь и вновь создает себе значение… Кто разъясняет идеи, тот предлагает свое собственное научное или поэтическое произведение» [6: 331]. М Эпштейн возможность множества интерпретаций связывает с исторической жизнью литературного произведения. Он дает такую характеристику интерпретации «Интерпретация основана на принципиальной «открытости», многозначности художественного образа, который требует неограниченного множества толкований для полного выявления сути»[7:330].

Противоположное мнение высказывает А. П. Скафтымов. Он утверждает: «Изменчивость интерпретации свидетельствует о различной степени совершенства постижения, но нисколько не узаконивает всякое постижение, каково оно ни было. Признать закономерность всякого произвола в понимании художественных произведений значило бы уничтожить их фактичность перед наукой» [8:58].

Примиряющим звеном выступает В. Е. Хализев, предлагая определить «диапазон» объективно достоверных интерпретаций одного и того же литературного произведения.

Самые оригинальные интерпретации рождаются не из стремления к оригинальности, а благодаря глубокому постижению произведения. Пушкин писал: «Отелло от природы не ревнив – напротив: он доверчив» [9: 157]. Ясно, что именно пристальное внимание к тексту и стремление понять его наиболее точно стало причиной пушкинского высказывания. Стоит предположить, что Отелло от природы не ревнив – напротив: он «доверчив», — и сразу все становится на свои места: трагедия обретает подлинный глубокий смысл. Оригинальной можно назвать и психологическую интерпретацию Выготского, основанную на анализе эстетической реакции на рассказ И. Бунина «Легкое дыхание». Пытаясь выяснить, что хотел сказать Бунин этим произведением, он определяет следующие задачи: объяснить довольно сложную и запутанную фабулу, объяснить эмоционально загнутые формы рассказа, определить главное впечатление, которое вызывает этот рассказ. В ходе анализа Выготский не стремится однозначно определить смысл рассказа. Он показывает, что Бунин заставляет читателя раздвоиться. С одной стороны, это рассказ о банальной истории жизни О. Мещерской, с другой – нечто философичное. Выготский приходит к выводу, что в данном случае происходит уничтожение содержания формой.

Анализ художественного произведения, как и любой анализ, предполагает выделение темы, характеров, сюжета, композиции, выявление роли деталей, пейзажа и т д. с целью выяснения сущности целого – художественного произведения.

В современных литературоведческих трудах представлены различные направления в анализе литературных произведений, в истолковании их сущности и специфики. Необходимо найти приемы и способы анализа, раскрывающие не только связь части и целого, но и целостность как основную категорию единства и внутренней законченности произведения.

Произведение представляет собой сложное единство многообразных и разно-родных элементов, взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом так, что значение каждого элемента может быть раскрыто лишь при системно-функциональном анализе целого. Развитием и конкретизацией системного подхода явились различные направления системно-целостного анализа произведения.

Между системностью и целостностью сложные и неоднозначные отношения. Развитие теории художественной целостности необходимо для того, чтобы ориентировать художественное произведение среди различных типов системных единств, увидеть как количественное многообразие подсистем произведения, так и актуальные для его состава качественные различия конструктивных и органических единств. Категория целостности позволяет наиболее адекватно определить то живое единство художественного произведения, которое вообще не поддается расчленению на отдельные обособленные части. Современные теории текста очень влияют на развитие поэтики, и порой текст полностью вытесняет понятие «литературное произведение».

Все значимые элементы произведения не могут рассматриваться как заранее готовые детали: каждый из них обретает свою смысловую определенность и художественную значимость лишь в процессе развертывания целостного художественного мира как один из образующих его моментов. И анализ художественного произведения в единстве содержания и формы должен быть целостным анализом. Каждый выделяемый в процессе изучения значимый элемент произведения должен рассматриваться как определенный момент становления и развертывания художественного целого, как выражение внутреннего единства действительности, мысли и слова, его эстетически значимой организации. Каждый элемент художественного произведения необходим и незаменим постольку, поскольку в нем воплощается жизненное единство целого и воплощается каждый раз по-особому, индивидуально, реализуя в то же время общую идею искусства: как не дробите жизнь, она всегда едина и цельна.

Исследование литературного произведения представляет собой единство анализа и синтеза. Пути и способы целостного анализа могут быть самыми различными. Это может быть последовательный анализ, рассматривающий произведение по ходу его естественного развертывания в читательском восприятии, пообразный анализ, опирающийся на систему образов, тематический анализ, выделяющий отдельные художественные темы произведения, анализ композиции, стиля и т. д. Задача целостного анализа заключается в адекватном отражении художественного развития.

Практика показывает, что анализ и интерпретация тесно взаимосвязаны и имеют философское и идеологическое значение.

Анализ – это разложение, расчленение произведения и на основании этого выявление его как единого целого, а интерпретация есть постижение смысла произведения, основанного на интуиции.

1. Есин А. Б. Интерпретация литературного произведения как теоретическая проблема. Проблемы интерпретации художественных произведений. Межвузовский сборник научных трудов. М.: МГПИ, 1985.

2. Савельева В. В. Художественный текст и художественный мир. Проблемы организации. Алматы: 1996.

3. Бореев Ю. Б. Искусство интерпретации и оценка. Опыт прочтения «Медного всадника». М.: Советский писатель, 1986.

4. Белинский В. Г. ПСС в 13-ти т. Т. %, М.: 1954.

5. Бушмин А. С. Об аналитическом рассмотрении художественного произведения. Наука о литературе. М.: 1980.

6. Потебня А. А. эстетика и поэтика. М.: 1976.

7. Эпштейн М. Краткая литературная энциклопедия. Т. 9, М.: 1978.

8. Скафтымов А. П. К вопросу о соотношении теоретического и исторического рассмотрения в истории литературы. Ученые записки Саратовского университета. Т.1, вып.3, Саратов: 1923.

Источник