- Закономерности развития современного образования

- ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО

- ОБРАЗОВАНИЯ

- Якутский государственный университет им. , Россия

- П. Этапы институционализации образования.

- Образование

- Урок 21. Обществознание 10-11 классы. Человек. Общество. Духовная культура ФГОС

- В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

- Получите невероятные возможности

- Конспект урока «Образование»

Закономерности развития современного образования

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

, кандидат педагогических наук

Якутский государственный университет им. , Россия

В современных условиях наиболее актуальными становятся задачи нового прочтения смыслов и задач образовательной деятельности, поиск новых целевых установок, необходимости более точного учета связей между жизнью общества в самом широком смысле и жизнью системы образования. Образование как способ получения и трансляции знания становится принципиально необходимой компонентой прогресса цивилизации.

В условиях возрастания роли глобальных и экологических проблем, когда не отдельным конкретным людям и народам, а человечеству в целом угрожает вселенская опасность самоуничтожения, нужна общая для всего общества система образования и воспитания, способная предвидеть последствия сегодняшних действий, помогающая жить в гармонии с природой и с другими людьми. Преодоление исторически возникшего разобщения естественнонаучного и гуманитарного знания, их взаимообогащение и взаимопроникновение, поиск целостной культуры важнейшие направления современного образования.

И одна из задач образовательных учреждений заключается не просто в том, чтобы давать каждому специальность, а поднять образовательный культурный уровень всего населения.

Развитие образования – долговременный процесс и имеет присущие только ей закономерности.

1. Институализация образования..

Институализация образования – это упорядочивание, урегулирование, стандартизации какой-либо сферы деятельности. Институт образования включает в себя учебные заведения разного уровня, учебные образовательные стандарты, программы, планы, порядок отношений между преподавателями и учащимися, между самими преподавателями, критерии оценки знаний, государственное регулирование образования, порядок выдачи документов об образовании.

2. Образование становится непрерывным.

Растущие информационные потоки и высокотехнологические производства требуют специалистов, которые способны ориентироваться в самых разных, иногда смежных, сферах и быстро переключаться с одной сферы на другую, что дает только непрерывное образование.

3. Многоуровневость требует преемственности в обучении.

Многоуровневость образования допускает получение разных уровней знания, которые фиксируются через рейтинги и сертификаты, обеспечивая связанность и преемственность.

4. Использование технических средств.

Мы вступаем в информационное общество. В настоящее время важнейшее значение приобретают информация и освоение высоких технологий. При восприятии информации наблюдается много непредсказуемых психологических нюансов. Когда технологические достижения применяются в образовании, то для формальных знаний восприятие улучшается.

5. Внедрение высоких образовательных технологий.

Высокие технологии базируются на компьютерной технике. Компьютеризация образования предполагает суперсовременные очень сложные, молекулярные, химические, а также генетические технологии, основой которых является электроника. В сфере образования конструируются роботы, искусственные интеллекты.

6. Гуманизация образования.

Здесь имеется в виду не только изучение гуманитарных предметов, но и гуманизация отношений между преподавателями и учениками. Учет человеческого фактора, воспитание гуманного отношения к людям и природе. Развитие самостоятельного мышления, умение выражать собственные суждения.

7. Укрепление связи с практической жизнью.

Это обстоятельство связано с тем, что существующая традиционная система образования должна постоянно модернизироваться с учетом общественных потребностей, ориентированных на изменение конъюнктуры труда.

Субъекты Российской Федерации являются активными участниками международных и внешнеторговых отношений. Без английского языка в современном мире прожить трудно. Английский язык является рабочим языком всех международных симпозиумов, конференций, семинаров.

9. Личностное образование.

Мы полагаем, что, следуя М. Полани, личностное образование все-таки определяется личным участием познающего человека в актах образования: социальная значимость личности, образовательная культура учителя определяется участием в них самого человека. Живой контекст трудно заметить, когда Интернет выступает посредником между преподавателем и студентом. Преподаватель должен оставаться личностью.

В международном образовательном пространстве вводится попытка мобильности: владение иностранными языками, умение работать в Интернете, второе высшее образование, семейное положение, возраст, наличие программы, грантов и т. д. Чем выше степень мобильности, тем выше уровень социализации, т. е. освоение социальных статусов и ролей в обществе.

Образование, не ведущее к саморазвитию, расширению смысложизненного пространства, не выполняет самой главной функции, не способствует формированию ценностной личности.

1. Основы управления качеством высшего профессионального образования //Качество высшего профессионального образования: проблемы, задачи, перспективы в контексте модернизации образования. Сборник респ. межвузовской научно-метод. Конф. 4-5 февраля 2003. Якутск, 2003. – С.8 – 16.

2. Г. Модернизация менталитета россиян. //Актуальные проблемы социально-гуманитарного познания. Третьи Нерюнгринские философские чтения. Нерюнгри, 2004. – С. 5 – 9.

Источник

П. Этапы институционализации образования.

Современная система образования прошла долгий путь в своем развитии, найдя наиболее эффективные формы передачи знаний и навыков, впитав в себя многообразие национальных достижений.

поколения, передача ему необходимых для социализации и подготовки к трудовому процессу знаний и навыков. Школа — это систематическое полидисциплинарное групповое обучение вне семьи с четко выделенной ролью учителя, располагающего определенной подготовленностью. Она вышла из института подмастерьев. Ее развитие представлено в табл.13.

Изложив в таблице кратко систему развития школы, вехи в ее институционализации, опишем этот процесс подробнее.

Итак, первый этап можно характеризовать как жреческий. В Индии, Египте, Вавилоне возникают первые школы при храмах. По мере упрощения иероглифов они становятся массовыми. Первоначально письмо рассматривалось не как массовое знание, а как ритуал жреческой профессии. Однако оно носило публичный открытый .характер, что повышало роль школ как распространителей знания и культуры, а не только места подготовки жрецов.

Это способствовало переходу к новой методике обучения — замене индивидуального наставничества на аудиторные формы, проводимые в специальных помещениях при храмах, никогда не дома, чтобы создавать достойную атмосферу для сложнейшего труда коим является обучение. При этом последовательное обучение ремеслу заменяется параллельным изучением ряда дисциплин. Другая черта учебного процесса этого времени — дисциплина.

Табл.13. Краткое описание этапов институционализации школьного образования.

Назва- Особенности развития Характеристика

Возникает письмо как первый предмет для всеобщего обучения.

От индивидуального наставничества школа

переходит к публичным методам обучения..

зуются стены и дощечки для мократии, она становится

Обучение письму становится массовым, исполь- институциональных достижений

Письмо превращается из профессионального ритуала жрецов в форму коммуникации, культуры

Школа превратилась в институт обучения де-

публичной, массовой и доступной для всех Возникает учителя.

и древ- развития этих навыков.

нерим- Школа превратилась в

Создаются первые теории образования: о

ский институт, ответственный за свободных. 1 тыс. разумное время препро- профессия до н. э — вождение детей. Вводится Продолжается дифферен- У в. н.э обучение риторики, юрис- циация школ и предметов. пруденции как обязательных основ демократии. Обяза-

тельное изучение математики необходимости и архитектуры приобщает воспитания гармоничной

каждого свободного к возможности управления городскими процессами.

сред- Обучение приобретает сис- ние темный характер. Его акаде-

века мическую основу составляют У1- стандарты по базовым пред-

ХУвв метам. Создается временное оформление процесса обучения (вводятся учебные часы, четверти, каникулы). Начинается общественное регулирование учебного процесса через введение стандартов по предметам.

Но- Окончательное отделение вое светского обучения от время религиозного, распростра- ХУП- нение системы политехни- Х1 Х вв. ческих школ. Отражая

потребность общества в подготовке подрастающего поколения, государство берет на себя финансирование и регулирование школ.

личности (Аристотель), о роли са-мообразования (Платон)

Происходит количественное и качественное совершенствование школы. Поощряется развитие естест-венных наук как способ подготовки работников для фабрик. Развивается профессиональное обучение в цеховых школах. Возникает высшая школа — создаются Университеты.

Школы превращается в проводника научной мысли, обязательного условия функционирования промышленного производства. Появляются документы, подтверждающие факт получения образования.

5. Но- Облегчение обучения через вей- привлечение новых обуча- шее ющих технологий (компью-

время теры, телевидение и т.д.).

ХХвв. развития процесса обучения — поиск оптимума между индиви-дуальным подходом и стандартными программами.

массовой, бесплатной и обязательной для посещения. Она становится неотъемлемым элементом функционирования гражданского общества.

2 этап. Древнегреческая и древнеримская школа Школа входит в систему семейных отношений, организуя присмотр за детьми. Сам термин Schule означает время препровождение. Главное занятие — обучение грамоте. Школы того времени можно считать общедоступными, помня, что в них могли учится лишь свободные дети обеспеченных родителей. Детей туда приводили рабы или педагоги. В дословном переводе с древнегреческого, педагог — это раб, приводящий детей в школу

Идея «всеобщего образования» опиралась в Древней Греции на общественный запрос воспитания гражданина. Политическое устройство государства было таково, что для нужд демократии необходимо было всеобщее знание, дающее возможность участвовать в управлении страной. Одновременно, знание законов позволяло соблюдать и собственный интерес.

В школу принимали только мальчиков с 7 лет. Их обучали грамоте и кифаристе (кифара — музыкальный инструмент). С 13-14 лет

их переводились на занятия палестрой (гимнастикой), еще через два года — начиналась риторика, диалектика, литература. С 18 лет они изучали военное дело. Риторика изучалась по кафедрам: юридической, медицинской, философской и архитектурной.

Постепенно обучение дифференцируется по 3-м уровням: элементарное, повышенное и самое высокое, где осваивается риторика. Последняя основывалась на изложении прочитанных текстов профессорами — учителями в высшей школе, работавшими за деньги. Количество учителей и профессоров нормировалось государством. Окончательный отбор профессоров осуществляли императоры.

Страны Древнего Востока многое заимствовали из школы Древней Греции. Так, при церквях устраивались начальные школы — «мектебе». Здесь обучали арабскому языку, текстам Корана, письму и арифметике.

3 этап. Средние века В средние века основой обучения становится церковь. При этом она не ограничивается обучением детей только для собственных нужд, а создает помимо церковных еще и приходские школы. Понятно, что неотъемлемой частью обучения в них являлось Слово Божье, но возможность получить навыки грамоты, письма и пения, доступных всем детям, — была важна. Часто обучались даже взрослые. Материалом для чтения были рукописные книги. Писали тогда на навощеных дощечках. .Как элемент религиозной аскезы, а также способ мотивации дисциплины — широко применялись телесные наказания.

Существовали и Соборные школы. Они были более сложными, соответствовали более глубокому уровню приобретаемого знания. Обучали в них «7 свободным искусствам», распределенным по трем уровням. Школы на первом — преподавали грамматику, риторику, диалектику, на втором — логику, геометрию, астрономию, а на третьем — навыки изложения написанного.

В ХП в. открываются первые Университеты — светские учебные заведения, объединившие усилия местного управления, феодалов, преподавателей соборов и монастырских служащих в обучении самым высоким наукам. Тогда существовало 4 факультета (Facultas — возможность, способность): подготовительный, богословский, медицинский и юридический. Уже тогда обучение велось на двух ступенях: бакалавриате и магистратуре. Суть занятий сводилась к чтению профессором текстов и их комментированию. Организовывались диспуты по заданной тематике. Обучение велось на латыни. Университеты заняли промежуточное место между светской и религиозной школой, сформировав второй тип учебного заведения средневековья.

Третьим типом средневековой школы была цеховая. Организованные местными властями, они были ориентированы на освоение специальности. При этом в начальных классах обучали грамоте, в последних — готовили к профессии.

Грамотных рабочих должно было быть много, а качество их знания должно позволять им работать с машинами, понимая их действия, уметь изготавливать изделия по чертежам и т. д. Школа стала массовой, общедоступной. В базовые основы обучения вводились химия и физика, черчение и математика.

Производство требовало и новых массовых профессий: инженеров, химиков, транспортников, строителей зданий и мостов. Эти знания могла дать только высшая школа. Таким образом, новое время можно считать периодом расцвета образования, памятуя о том, что не все его сферы, а лишь естественные и инженерные специальности были особо востребованы тогда обществом.

У этап. Новейшее время.

К этому периоду относятся этапы, подготавливающие образование к требованиям постиндустриального общества.. Он, во многом, характеризует современные закономерности и будет рассмотрен в соответствующем (1У) вопросе темы.

Источник

Образование

Урок 21. Обществознание 10-11 классы. Человек. Общество. Духовная культура ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Образование»

Развитие духовной культуры общества невозможно представить без образования. Образование — это способ передачи накопленных знаний и опыта новым поколениям людей. Духовная культура не существует сама по себе, как изолированное явление.

Вулкан будет обычной горой многие тысячи лет, а потом «проснётся», извергнет из себя тонны пепла и магмы. И опять «заснёт» до следующего извержения.

Комета Галлея будет возвращаться к Солнцу каждые 75 — 76 лет, независимо от того, станет ли кто-то на Земле наблюдать за ней. Кстати, вновь увидеть это яркое небесное тело можно будет в середине 2061 года. А вот «комету войны» — комету Делавана — астрономам и просто любителям поглазеть на звёздное небо посчастливилось наблюдать лишь однажды. В 1914 году, когда началась Первая мировая война. В следующий раз она вернётся к Солнцу через 24 миллиона лет.

Если учёные не ошиблись в расчётах. Напомним на всякий случай, что наши самые древние предки — «люди умелые» — появились около 2,5-3 миллионов лет тому назад.

Знания, идеи, ценности живут лишь в головах людей, в нашем сознании. Если они туда не попали, значит их нет вообще. Нет, какой-то их материальный след может остаться. Вот, например, пирамиды в Гизе. Вполне себе могут стоять и стоять, даже если с лица Земли исчезнет человеческий род. Но вне наших представлений о цивилизации Древнего Египта, о том, для чего строились эти пирамиды, это всего лишь груда камней.

С другой стороны, усвоение уже имеющейся духовной культуры даёт возможности для её дальнейшего развития. Люди образованные подготовили себе почву для творчества, создания чего-то принципиально нового. По крайней мере, они знают, чего не знают. Помните это высказывание Сократа? Они представляют, что именно может стать уникальным, не существовавшим ранее.

Если понимать термин «образование» именно так, как процесс усвоения духовной культуры, то люди образовываются практически всю свою жизнь. Но есть и более узкое, более конкретное определение. Образование — это особый социальный институт. Совокупность учреждений, организаций, которые занимаются обучением и воспитанием подрастающего поколения. И людей более старшего возраста тоже.

И наконец, образование — это результат обучения. Система знаний человека о мире, подкрепленная соответствующими навыками в различных сферах деятельности. Человек образованный — это человек, умеющий применять знания на практике. Есть, например, люди, которые знают все буквы алфавита. Они умеют читать, но понимать прочитанный текст не могут. Их называют функционально неграмотными.

А вы — образованные люди? Или так просто, на уроках сидели? И не представляете, что делать с теми научными фактами, которые удалось впихнуть в ваши бедные головы?

Усваивать накопленный человечеством опыт, его духовную культуру, можно разными путями. Выделяют два основных: институализированное и неинституализированное образование. Первое связано с деятельностью тех самых образовательных учреждений, о которых мы уже упоминали. Что собой представляет система образования Российской Федерации?

Основными ступеньками общего образования являются дошкольное, начальное, основное и среднее (или полное). Согласно Конституции, государство гарантирует общедоступность и бесплатность общего образования. Мало того, обязывает родителей обеспечить получение детьми основного образования. Обучение в 10 — 11 классах обязательным не является. После окончания девятого класса учащиеся должны сдать экзамены. В настоящее время самой распространённой их формой является ОГЭ — Основной государственный экзамен. На основании полученных результатов и определяется траектория дальнейшего образования молодого человека.

Бесплатным и общедоступным в государственных или муниципальных учреждениях является и среднее профессиональное образование. Начальная ступень здесь — профессионально-технические лицеи. Некоторые учебные заведения сохраняют привычное для советских времён название — ПТУ: профессионально-технические училища. Они ведут подготовку по рабочим специальностям. Следующая ступень — техникумы и колледжи. Разница между ними заключается в том, что колледж предлагает не только базовый, но и углубленный уровень обучения. По новому закону «Об образовании» 2013 года начальное и среднее профессиональное образование объединены в одну структуру. В свою очередь техникум или колледж могут быть составной частью вузов — учебных заведений высшего профессионального образования. Это университеты, институты, академии, высшие училища.

Все эти учреждения, и общего, и профессионального образования могут быть как государственными, так негосударственными. Обучение в них может проходить в разных формах: очно, заочно, дистанционно. В ряде случаев образование можно получить экстерном.

Высшее образование тоже имеет свои ступеньки. Пройдя по ним, вы можете вначале стать бакалавром, потом — специалистом. Затем получить степень магистра. Это будет означать, что вы готовы к научной деятельности. После аспирантуры и защиты диссертации учёные получают звание кандидата наук. Это уже специалисты высшей квалификации.

Есть свои особенности этой ступени образования в разных профессиональных сферах. Аспиранта в вузах силовых структур (Вооружённые силы, МЧС, МВД) называют адъюнктом. Чтобы стать настоящим врачом-специалистом, нужно не только получить диплом медицинского университета, но и пройти интернатуру. Смотрели сериал «Интерны»? Это как раз об этом.

А чтобы занять руководящую должность в медицинском или фармацевтическом учреждении, необходимо ещё закончить ординатуру.

Более высокой ступенькой в научной карьере является звание доктора наук. Чтобы его получить, нужно защитить докторскую диссертацию. Её подготовка может осуществляться во время обучения в докторантуре.

Другими формами послевузовского образования являются курсы повышения квалификации, получение второго высшего образования, переподготовка по другой специальности.

Кроме общего и профессионального в России действует система дополнительного образования. Она предлагает свои услуги и детям, и взрослым. Главная цель — создать возможности для развития творческих способностей, реализации потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании. Дополнительное образование предлагает общеразвивающие программы. А для детей — ещё и предпрофильные. В том случае, если они планируют профессионально заниматься искусством — художественным творчеством, музыкой — или спортом.

А что же мы отнесём к неинституализированному образованию? Это:

· образование, полученное из повседневного житейского опыта и межличностного общения;

· образование, источником которого являются средства информации.

Важнейшую роль в нашей жизни играет самообразование. Оно связано с конкретными интересами личности. И реализуется разными способами: от чтения книг и посещения театров до путешествий и экстремальных самоиспытаний.

А какое образование лучше: институализированное или неинституализированное? Какую часть учебного материала, изучаемого на уроках, вы прочно усвоили? Ну, а если совсем честно, положа, так сказать, руку на сердце? Что-то вам было неинтересно, что-то казалось абсолютно ненужным. А что-то вы бы и рады были усвоить, да как-то не пошло. Где-то проболели, что-то не сообразили, а класс и учитель уже ушли вперёд.

Когда вы учитесь по собственной инициативе, многие из этих проблем просто исчезают. Вам не может быть неинтересно. Вы хотите что-то узнать, чему-то научиться, поэтому и учитесь. Занимаетесь в своём темпе. Если какой-то вопрос оказался трудным, потратите столько времени, сколько нужно, чтобы досконально разобраться. Благо, с появлением всемирной паутины недостатка в источниках информации нет. Если что-то схватили на лету, не будете сидеть и скучать только потому, что на изучение этого вопроса отводится определённое количество часов.

Итак, долой школу, да здравствует самообразование! Или что-то мы не учли? И без специализированных учебных заведений никак не обойтись? Подумайте над этим вопросом, обсудите с товарищами.

Система образования решает 3 основные задачи: обучение, воспитание и профессиональная подготовка. С первым и третьим, в общем, всё ясно. Речь идёт о получении общих и специальных знаний и умений. А вот отдельных уроков и семинаров по воспитанию нет. Хотя их иногда и пытаются ввести. Сам процесс образования воспитывает нравственные, гражданские и иные качества человека. Формируется определённая картина мира — мировоззрение. Человек получает знания и навыки, необходимые для эффективного общения с другими людьми. Чтобы чувствовать себя, как рыба в воде, в самых разных сферах общественной жизни.

Хорошее образование имеет очень большое значение для человека. Оно позволяет интеллектуально развиться, раскрыть свои способности. Реализоваться в профессиональной деятельности. Систему образования относят к так называемым социальным лифтам. Общественным институтам, которые позволяют выходцам из всех слоёв населения подняться по социальной лестнице, уравнивают стартовые возможности. Разумеется, если образование одинаково доступно для всех.

Но оно важно и для общества в целом. Современная экономика требует не просто какой-нибудь, а высококвалифицированной рабочей силы. Людей, которые разбираются в технике и технологиях. Которые могут принять самостоятельное решение, проявить инициативу. Которые постоянно готовы учиться новому. Исследования учёных США, которые проводились в 80 годы прошлого века, подтвердили зависимость экономического роста от общего уровня образования населения. Каждый доллар, вложенный в систему образования, приносит 40 долларов прибыли. Точнее приносил. В то время, когда проводились исследования. Возможно, сейчас эта отдача будет даже большей.

В связи с этим перед государством стоит очень серьёзная проблема. Точнее две. Во-первых, создать систему образования, которая могла бы подготовить таких работников. А во-вторых, обеспечить условия реализации их потенциала на Родине. Иначе столкнётся с «утечкой мозгов». Когда свой потенциал подготовленные за счёт государственного бюджета специалисты будут реализовывать в других странах. Способствовать развитию чужой экономики.

Чем характеризуется современная система образования? И в мире, в целом, и в нашей стране? В условиях глобализации общие проблемы и пути их решения есть и в этой сфере. Назовём основные тенденции.

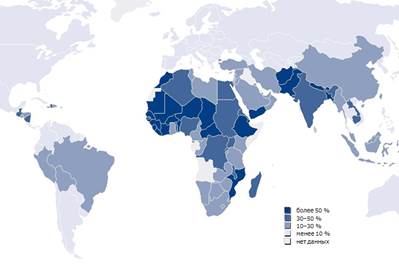

Демократизация образования — его доступность для всех слоёв населения. Обязательным становится не только начальное, но и среднее образование. Увеличивается число студентов вузов. Хотя для многих стран до сих пор актуальна проблема ликвидации неграмотности. По данным ЮНЕСКО на 2011 год в мире насчитывалось почти 800 миллионов неграмотных взрослых. 67 миллионов детей школьного возраста не были охвачены даже начальным образованием.

Рост продолжительности образования — поскольку общество нуждается в высококвалифицированных специалистах, то и сроки обучения удлиняются.

Гуманизация образования — особое внимание к личности учащегося, его интересам, запросам, индивидуальным особенностям.

Гуманитаризация образования — повышение роли общественных дисциплин, таких как экономика, социология, политология, правоведение. Чтобы выпускник школы, иного учебного заведения был эффективным общественным деятелем.

Интернационализация образования — создание единой системы образования для разных стран, сближение учебных программ, требований к уровню знаний и умений.

Компьютеризация образования — использование новых технологий обучения, телекоммуникационных сетей глобального масштаба.

И ещё одна важнейшая вещь: непрерывность образования. Мир так стремительно меняется, что каждый человек должен быть морально готов к необходимости учиться всю жизнь. Чтобы быстро переключиться на новые технологии, новые или смежные виды работ. Сейчас недостаточно иметь знания. Нужно уметь их самостоятельно получать.

Источник