Охрана труда и БЖД

Охрана труда и безопасность жизнедеятельности

Защита от производственных излучений

Защита от инфракрасного излучения

Подавляющее большинство производственных процессов на пищевых предприятиях сопровождается выделением инфракрасного (теплового) излучения кап оборудованием, так и материалами. Находясь вблизи нагретых материалов, поверхностей оборудования, аппаратов, трубопроводов, пламени, человек подвергается воздействию инфракрасного излучения. Из-за его поглощения повышается не только температура человеческого тела, но и конструкции помещений (пол, стены, перекрытия), оборудования, инструмента. В результате может резко повыситься температура воздуха внутри помещения, что значительно ухудшит микроклимат рабочей зоны. Кроме того, воздействие инфракрасного излучения сопровождается морфологическими и функциональными изменениями в организме человека.

По физической природе инфракрасное излучение представляет собой поток материальных частиц обладающих волновыми и квантовыми свойствами.

Они представляют собой периодические электромагнитные колебания и в то же время являются потоком квантовых фотонов. Инфракрасные излучения охватывают область спектра с длиной волны, лежащей в пределах от 760 ни до 540 мкм. Энергии кванта лежит в пределах 0,0125—1,25 эВ.

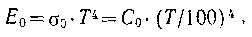

Исследования показывают, что не менее 60 %, всей теряемой теплоты распространяется в окружающей среде путем инфракрасного излучение. По закону Стефана-Больцмана излучение абсолютно черного тела пропорционально четвертой степени его абсолютной температуры:

где E0 — интегральное излучение, Вт/м2; σ — константа излучения абсолютно черного тела; С — коэффициент излучения абсолютно черного тела; Т — температура излучаемого тела, К.

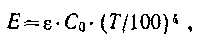

Излучение различных материалов описывается уравнением

где е — степень черноты.

Степень черноты с полного излучения различных материалов приведена в табл. 15.

В практических условиях нагретые тела излучают одновременно различные длины волн. С увеличением температуры излучающей поверхности длина волны уменьшается. Спектр теплового излучения — сплошной.

Эффект теплового действия инфракрасных излучений на человека зависит от длины волны, которая обусловливает глубину их проникновения. В связи с этим инфракрасное излучение (согласно классификации Международной комиссии по освещению) подразделяется на три области: А, В и С.

К области А относятся излучения с длиной волны (в мкм) 0,76—1,4, к В — 1,4 — 3 и С —более 3 мкм. Первая обладает большой проницаемостью через кожу и обозначается как коротковолновое инфракрасное излучение, а остальные — как длинноволновое, которое большей частью поглощается в эпидермисе.

Инфракрасные излучения влияют на функциональное состояние центральной нервной и сердечно-сосудистой систем (учащение пульса, повышается максимальное и понижается минимальное артериальное давление, учащается дыхание, повышается температура тела, усиливается потоотделение), приводят к повышению сердечно-сосудистых заболеваний и органов пищеварения. Кроме того, поглощение длинноволнового инфракрасного излучения слезной жидкостью и поверхностью роговицы глаз оказывает на них тепловое действие, а интенсивное поглощение хрусталиком коротковолнового излучения является причиной катаракты. Эти воздействия могут вызывать ряд других патологических изменений: конъюнктивиты, помутнение роговицы, спазм зрачков, помутнение хрусталика.

Интенсивное воздействие коротковолновых инфракрасных излучений может вызвать солнечный удар — головную боль, головокружение, учащение пульса, ускорение дыхания, затмение и потерю сознания, нарушение координации движений, тяжелое поражение мозговых оболочек и мозговых тканей вплоть до выраженного менингита и энцефалита.

При длительном пребывании человека в зоне теплового лучистого потока, как и при систематическом воздействии высокой температуры, происходит резкое нарушение теплового баланса в организме. Нарушается работа терморегулировочного аппарата, усиливается деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, усиливается потоотделение, происходят потерн нужных организму солей.

При систематических перегревах отмечается повышенная восприимчивость к простудным заболеваниям. Наблюдается снижение внимания, резко повышается утомляемость.

Таким образом, тепловое излучение воздействует на организм человека, нарушая его нормальную деятельность, вызывая серьезные осложнения.

Интенсивность интегрального теплового излучения измеряется актинометрами, а спектральная — инфракрасными спектрометрами типа ИКС-10, 12, 14 (на практике сейчас используют актинометр Ноекова, а для малых величин серебряно-висмутовый термостолбик Молля).

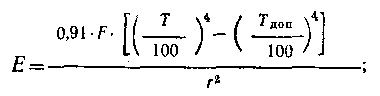

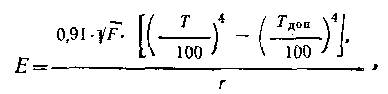

Расчет интенсивности облучения, Вт/мг, от нагретой поверхности или через отверстия в печи осуществляют по формулам:

для

для

где F— площадь излучающей поверхности, м2; T — температура излучаемой поверхности, К; Тдоп — допустимая температура иа поверхности оборудования, К; r — расстояние до источника излучения, м.

Подсчитанную величину интенсивности облучения сравнивают с допустимой по нормам. Если Е больше нормы, возникает необходимость в проведении мероприятий по уменьшению действия излечения па работающих.

Способы защиты от инфракрасного излучения — теплоизоляция горячих поверхностей; охлаждение теплоизлучагощих поверхностей; экранирование источников излучения; применение воздушного душировання; организация рационального режима труда и отдыха.

Тепловая изоляция является эффективным и самым экономичным средством не только по уменьшению интенсивности инфракрасного излучения от нагретых поверхностей (печей, сосудов, трубопроводов и др.), но и общих тепловыделений, а также по предо! вращению ожогов при прикосновении к этим поверхностям и сокращению расхода топлива. По СНип 4088—86. «Санитарные нормы микроклимата производственных помещений» температура на поверхности оборудования должна быть более 45°С. Иногда применяют внутреннюю теплоизоляцию— футеровку для снижения рабочих температур конструкций оборудования.

Для снижения интенсивности излучений от наружных поверхностей применяются любые материалы с низкой теплопроводностью.

При выборе материала для изоляции необходимо принимать во внимание механические свойства материалов, а также их способность выдерживать высокую температуру. Если температура изолируемого объекта высокая, обычно применяется многослойная изоляция:

сначала ставится материал, выдерживающий высокую температуру, например асбест, а затем уже более эффективный материал с точки зрения теплоизоляционных свойств.

При расчете изоляции следует придерживаться следующего порядка.

Сначала устанавливаются допустимые тепловые потери объекта при наличии изоляции, задавшись температурой на поверхности изоляции.

Количество теплоты, отдаваемой единицей поверхности тела в единицу времени в окружающую среду (в Кт/м2):

где a — суммарный коэффициент теплоотдачи от изолируемой стенки к воздуху, Вт/(м2°С); tиз — температура на изолированной поверхности, °С; tв — температура воздуха в помещении, °С.

где аk — коэффициент теплоотдачи от изолируемой стенки к воздуху, Вт/(м2°С); ал — коэффициент теплоотдачи от изолируемой степкв к воздуху путем лучеиспускания, Вт/(м2°С).

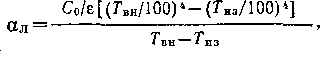

где Со — коэффициент излучения абсолютно черного тела, Вт/(м2°С), Со=5,7; е — степень черноты тела: Тви — температура внутри аппарата, К(Тви=273+tвв; здесь tвв — температура внутри аппарата, °С); Твз— температура на изолированной поверхности, К.

где Тв — температура воздуха в помещения. К; tв — температура воздуха в помещении, °С.

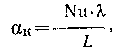

где Nu — критерий Нуссельта; λ — коэффициент теплопроводности воздуха, Вт/(м2°С); L — характерный размер тела, м (см. ниже).

Источник

Защита от инфракрасного (теплового) излучения

Для защиты от теплового излучения применяются средства коллективной и индивидуальной защиты.

Основными методами коллективной защиты являются:

· теплоизоляция рабочих поверхностей источников излучения теплоты,

· экранирование источников или рабочих мест,

· воздушное душирование рабочих мест,

· мелкодисперсное распыление воды с созданием водяных завес, общеобменная вентиляция,

Теплоизоляция горячих поверхностей (оборудования, сосудов, трубопроводов и т.д.) снижает температуру излучающей поверхности и уменьшает общее выделение теплоты, в том числе ее лучистую часть, излучаемую в инфракрасном диапазоне ЭМИ. Для теплоизоляции применяют материалы с низкой теплопроводностью.

Теплозащитные экраны применяют для экранирования источников лучистой теплоты, защиты рабочего места и снижения температуры поверхностей предметов и оборудования, окружающих рабочее место. Теплозащитные экраны поглощают и отражают лучистую энергию. Различают теплоотражающие, теплопоглощающие и теплоотво-дящие экраны. По конструктивному выполнению экраны подразделяются на три класса: непрозрачные, полупрозрачные и прозрачные.

Непрозрачные экраны выполняются в виде каркаса с закрепленным на нем теплопоглощающим материалом или нанесенным на него теплоотражающим покрытием. В качестве отражающих материалов используют алюминиевую фольгу, алюминий листовой, белую жесть; в качестве покрытий — алюминиевую краску. Для непрозрачных поглощающих экранов используется теплоизоляционный кирпич, асбестовые щиты.

Непрозрачные теплоотводящие экраны изготавливаются в виде полых стальных плит с циркулирующей по ним водой или водовоз-душной смесью, что обеспечивает температуру на наружной поверхности экрана не более 30. 35 °С.

Полупрозрачные экраны применяются в случаях, когда экран не должен препятствовать наблюдению за технологическим процессом и вводу через него инструмента и материала.

В качестве полупрозрачных теплопоглощающих экранов используют металлические сетки с размером ячейки З. 3,5 мм, завесы в виде подвешенных цепей. Для экранирования кабин и пультов управления, в которые должен проникать свет используют стекло, армированное стальной сеткой. Полупрозрачные теплоотводящие экраны выполняют в виде металлических сеток, орошаемых водой, или в виде паровой завесы.

Прозрачные экраны изготовляют из бесцветных или окрашенных стекол — силикатных, кварцевых, органических. Обычно такими стеклами экранируют окна кабин и пультов управления. Теплоотводящие прозрачные экраны выполняют в виде двойного остекления с вентилируемой воздухом воздушной прослойкой, водяных и водо-дисперсных завес.

|

Воздушное душирование представляет собой подачу на рабочее место приточного прохладного воздуха в виде воздушной струи, создаваемой вентилятором. Могут применяться стационарные источники струи и передвижные в виде перемещаемых вентиляторов (рис. 8.19). Струя может подаваться сверху, снизу, сбоку и веером.

Средства индивидуальной защиты. Применяется теплозащитная одежда из хлопчатобумажных, льняных тканей, грубодисперсного сукна. Для защиты от инфракрасного излучения высоких уровней используют отражающие ткани, на поверхности которых нанесен тонкий слой металла. Для работы в экстремальных условиях (тушение пожаров и др.) используются костюмы с повышенными теплозащитными свойствами.

Защита от ультрафиолетового излучения

Для защиты от ультрафиолетового излучения применяют специальные светофильтры, не пропускающие ЭМИ ультрафиолетового диапазона. Светофильтрами снабжаются смотровые окна установок, внутри которых возникает излучение УФ-диапазона (установки газоэлектросварки и резки, плазменной обработки материала; печи, использующие в качестве нагревательных элементов мощные лампы; устройства накачки лазеров). Применяются также противосолнечные экраны и навесы.

В качестве средств индивидуальной защиты применяются светозащитные очки и щитки, для защиты кожи — защитная одежда, рукавицы, специальные кремы. Наиболее характерно применение таких СИЗ при проведении газо- и электросварочных работ.

ИОНИЗИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ. Их источники.

Ионизирующим называется излучение, которое прямо или косвенно вызывает ионизацию среды. Ионизирующее излучение, как и электромагнитное, не воспринимается органами чувств человека, поэтому оно особенно опасно.

Естественными источниками ионизирующих излучений являются высокоэнергетические космические частицы, а также рассеянные в земной коре долгоживущие радиоизотопы — калий-40, уран-238, уран-235, торий-232 и др., являющиеся источниками альфа- и бета-частиц, гамма-квантов и т.д. Распад урана и тория сопровождается образованием радиоактивного газа радона, который из горных пород постоянно поступает в атмосферу и гидросферу и присутствует в небольших концентрациях повсеместно.

Искусственными источниками ионизирующих излучений являются радиоактивные выпадения от ядерных взрывов, выбросы атомных электростанций, заводов по переработке ядерного топлива, выбросы тепловыми электростанциями золы, содержащей естественные радиоактивные элементы — торий и радий.

Различные приборы: аппараты для лучевой терапии; радиационные дефектоскопы; радиоизотопные термоэлектрические генераторы; толщиномеры, плотномеры, влагомеры, высотомеры; измерители и сигнализаторы уровня жидкости; нейтрализаторы статического электричества; электрокардиостимуляторы; пожарные извещатели и др. также являются искусственными источниками ионизирующих излучений.

Незначительному облучению люди подвергаются при изотопной и рентгеновской диагностике, радиационной терапии, при просмотре телепередач и работе на дисплеях.

Особое место среди искусственных источников ионизирующих излучений занимают ядерные энергетические установки. Их используют на атомных электростанциях, ледоколах, подводных лодках.

Для получения и переработки ядерного горючего создан целый комплекс предприятий, объединенных в ядерно-топливный цикл (ЯТЦ). ЯТЦ включает предприятия по добыче урана (урановые рудники), его обогащению, изготовлению топливных элементов, сами АЭС, предприятия вторичной переработки отработанного ядерного горючего (радиохимические заводы), по временному хранению и переработке образующихся радиоактивных отходов ЯТЦ и, наконец, пункты вечного захоронения радиоактивных отходов (могильники).

При работе АЭС различные элементарные частицы могут проникать через защитные оболочки, микротрещины и попадать в теплоноситель и воздух. Целый ряд технологических операций при производстве электрической энергии на АЭС могут приводить к загрязнению воды и воздуха. Поэтому атомные станции снабжены системой водо- и газоочистки. Однако сложные и дорогостоящие системы защиты от радиации на предприятиях ЯТЦ дают возможность обеспечить защиту человека и окружающей среды до очень малых величин, существенно меньших существующего техногенного фона.

Наиболее опасны заводы по переработке отработанного ядерного горючего, которое обладает очень высокой активностью. На этих предприятиях образуется большое количество жидких отходов с высокой радиоактивностью, существует опасность развития самопроизвольной цепной реакции (ядерная опасность).

В настоящее время существует серьезная проблема утилизации радиоактивных отходов, которые являются весьма значимыми источниками радиоактивного загрязнения биосферы.

При нормальной работе АЭС выбросы в окружающую среду малы и оказывают небольшое воздействие на проживающее поблизости население.

Иная ситуация складывается при отклонении от нормального режима работы, а особенно при авариях. Так, произошедшая в 1986 г. авария (которую можно отнести к катастрофам глобального масштаба — самая крупная авария на предприятиях ЯТЦ за всю историю развития ядерной энергетики) на Чернобыльской АЭС привела к выбросу в окружающую среду лишь 5% всего топлива. Этот выброс привел к облучению большого количества людей, большому количеству смертей, загрязнению очень больших территорий, необходимости массового переселения людей.

Авария на Чернобыльской АЭС ясно показала, что ядерный способ получения энергии возможен лишь в случае принципиального исключения аварий крупного масштаба на предприятиях ЯТЦ.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник