Поиск информации как часть процесса обучения

Процесс обучения подразумевает изучение и усвоение информации различного рода, которая накапливается как знания. Часто информация подается в учебниках, но не всегда содержимое учебника способно снабжать всеми необходимыми знаниями. Многие думают, что усвоение школьного материала достаточно, на самом деле оно не совсем так и если желаете действительно обладать знаниями, необходимо дополнять свои знания путем применения других источников информации. Современная система обучения приветствует использование различных источников информации.

Процесс поиска информации занимает время, но в любом случае является полезным. Даже в процессе поиска можно получить некие полезные знания. Поиск информации развивает определенные навыки и способности и это очень полезно, так как потом по работе или для жизни тоже нужно найти много чего, а благодаря опыту будет гораздо проще это делать. Поиск информации можно превратить в увлекательное и полезное занятие. Благодаря современным технологиям получить доступ к учебным материалам гораздо проще. Можно посетить информационно развлекательный портал и получить доступ к полезной и интересной информации. Любой процесс поиска информации можно разнообразить и превратить в увлечение. Подобное отношение к процессу обучения позволяет добиться хороших результатов.

Большинство информации расположено в сети. Виртуальные библиотеки упрощают доступ к источникам информации. Кроме этого можно пользоваться информацией расположенной на образовательных порталах. Очень важно применять в обучение качественную информацию. Параметр качества складывается из совокупности других характеристик, так как корректность, актуальность и простота изложения. Каждый должен выбрать те источники информации, которые предлагают самый понятный и доступный для них материал. Для того, чтобы не терять много времени на поиск нужной информации, определите несколько качественных источников и пользуйтесь информацией расположенной на них, далее можно расширить круг применяемых источников информации, а значит расширить и свой кругозор. Правильно организованный процесс поиска информации позволит получать знания в самом процессе поиска, а также опыт, что позволит всегда быстро находить необходимую информацию.

Если материал был полезен, вы можете отправить донат или поделиться данным материалом в социальных сетях:

Источник

Научная электронная библиотека

Оразбаев Б. Б., Курмангазиева Л. Т., Коданова Ш. К.,

1.2. Данные, информация, знания в системном анализе

1. Данные, информация и знания.

2. Методы получения и актуализации информации.

1. Данные, информация и знания

Процесс познания – это иерархическая система актуализации информации, в которой знания на каждом следующем уровне иерархии являются интегральным результатом актуализации знаний на предыдущем уровне. Это процесс интеграции данных, информационных ресурсов, получаемых с помощью от простого чувственного восприятия, до сложных аксиоматических и абстрактных теорий.

Данные – синтаксические сигналы, образы, актуализируемые с помощью некоторого источника данных. Они рассматриваются безотносительно к семантическому их смыслу.

Понятие информации – одно из основных, ключевых понятий не только в системном анализе, но и в информатике, математике, физике и др. В то же время, это понятие – плохо формализуемое, из-за его всеобщности, объемности, расплывчатости, и трактуется как:

– любая сущность, которая вызывает изменения в некоторой информационно-логической (инфологической – состоящей из сообщений, данных, знаний, абстракций, структурных схем и т.д.) модели, представляющей систему (математика, системный анализ);

– сообщения, полученные системой от внешнего мира в процессе адаптивного управления, приспособления (теория управления, кибернетика);

– связи и отношения, устраняющие неопределенность в системе (теория информации);

– вероятность выбора в системе (теория вероятностей);

Мы будем рассматривать системное понимание этой категории, ничуть не отрицая приведенные выше понятия и, более того, используя их по мере надобности.

Информация – это некоторая последовательность сведений, данных, которые актуализируемы (получаемы, передаваемы, преобразуемы, сжимаемы, регистрируемы) с помощью некоторых знаков символьного, образного, жестового, звукового, сенсомоторного типа.

Информация – это данные, рассматриваемые с учетом некоторой их семантической сущности.

Знания – информация, обеспечивающая достижение некоторой цели и структуры.

Информация с мировоззренческой точки зрения – отражение реального мира, приращение, развитие, возникающее в процессе целеполагающей интеллектуальной деятельности человека.

Никакая информация, никакое знание не появляется сразу: появлению их предшествует этап накопления, систематизации опытных данных, мнений, взглядов, их осмысление и переосмысление. Знание – продукт этого этапа и такого системного процесса.

Информация (в системе, о системе) по отношению к окружающей среде (окружению) бывает трех типов: входная, выходная и внутренняя.

Входная информация – та, которую система воспринимает от окружающей среды. Такого рода информация называется входной информацией (по отношению к системе).

Выходная информация (по отношению к окружающей среде) – та, которую система выдает в окружающую среду.

Внутренняя, внутрисистемная информация (по отношению к данной системе) – это тип информации, которая хранится, перерабатывается, используется только внутри системы, актуализируется лишь подсистемами системы.

Пример 1.1. Человек воспринимает, обрабатывает входную информацию, например, данные о погоде на улице, формирует выходную реакцию – ту или иную форму одежды. При этом используется внутренняя информация, например, генетически заложенная или приобретенная физиологическая информация о реакции, например, о «морозостойкости» человека.

Внутренние состояния системы и структура системы влияют определяющим образом на взаимоотношения системы с окружающей средой – внутрисистемная информация влияет на входную и выходную информацию, а также на изменение самой внутрисистемной информации.

Пример 1.2. Информация о финансовой устойчивости банка может влиять на его деятельность. Накапливаемая (внутрисистемно) социально-экономическая негативная информация (проявляемая, например, социальной активностью в среде) может влиять на развитие системы.

Информация по отношению к конечному результату проблемы бывает:

– исходная (на стадии начала использования актуализации этой информации);

– промежуточная (на стадии от начала до завершения актуализации информации);

– результирующая (после использования этой информации, завершения ее актуализации).

Пример 1.3. При решении системы линейных алгебраических уравнений информация о методах решения, среде реализации, входных данных (источники, точность и т.д.), размерности системы и т.д. является исходной информацией; информация о совместности системы уравнений, численных значениях корня и т.д. – результирующая; информация о текущих состояниях коэффициентов уравнений, например, при реализации схемы Гаусса – промежуточная.

Информация по ее изменчивости при актуализации бывает:

– постоянная (не изменяемая никогда при ее актуализации);

– переменная (изменяемая при актуализации);

– смешанная – условно-постоянная (или условно-переменная).

Возможна также классификация информации и по другим признакам:

– по стадии использования (первичная, вторичная);

– по полноте (избыточная, достаточная, недостаточная);

– по отношению к цели системы (синтаксическая, семантическая, прагматическая);

– по отношению к элементам системы (статическая, динамическая);

– по отношению к структуре системы (структурная, относительная);

– по отношению к управлению системой (управляющая, советующая, преобразующая);

– по отношению к территории (региональная, местная, относящая к юридическому лицу, относящаяся к физическому лицу);

– по доступности (открытая или общедоступная, закрытая или конфиденциальная);

– по предметной области, по характеру использования (статистическая, коммерческая, нормативная, справочная, научная, учебная, методическая и т.д., смешанная) и другие.

Основные свойства информации (и сообщений):

– полнота (содержит все необходимое для понимания информации);

– актуальность (необходимость) и значимость (сведений);

– ясность (выразительность сообщений на языке интерпретатора);

– адекватность, точность, корректность интерпретации, приема и передачи;

– интерпретируемость и понятность интерпретатору информации;

– достоверность (отображаемого сообщениям);

– информативность и значимость (отображаемых сообщений);

– массовость (применимость ко всем проявлениям);

– кодируемость и экономичность (кодирования, актуализации сообщений);

– сжимаемость и компактность;

– защищенность и помехоустойчивость;

– доступность (интерпретатору, приемнику);

– ценность (предполагает достаточный уровень потребителя).

Информация может оказаться и вредной, влияющей негативно на сознание, например, воспитывающей восприятие мира от безразличного или же некритического – до негативного, неадекватного. Информационный поток может оказаться достаточно сильным раздражителем.

Пример 1.4. Негативной информацией могут быть сведения о крахе коммерческого банка, о резком росте (спаде) валютного курса, об изменении налоговой политики и др.

Информация не существует без других типов ресурсов: энергии, вещества, организации, как и они не могут существовать без информации. Любые взаимодействия систем (подсистем) – взаимодействия всегда материо-энерго-информационные. Выявление (систематизация, структурирование), описание (формализация), изучение, применение инвариантов этих взаимодействий и составляет основную задачу науки как человеческой деятельности.

2. Методы получения и актуализации информации

Методы получения и использования информации, которые используются при исследолвании систем, можно разделить на три группы, иногда разграничиваемые лишь условно:

1. Эмпирические методы или методы получения эмпирической информации (эмпирических данных);

2. Теоретические методы или методы получения теоретической информации (построения теорий);

3. Эмпирико-теоретические методы (смешанные, полуэмпирические) или методы получения эмпирико-теоретической информации.

Рассмотрим краткую характеристику эмпирических методов:

1. Наблюдение – сбор первичной информации или эмпирических утверждений о системе (в системе).

2. Сравнение – установление общего и различного в исследуемой системе или системах.

3. Измерение – поиск, формулирование эмпирических фактов.

4. Эксперимент – целенаправленное преобразование исследуемой системы (систем) для выявления ее (их) свойств.

Кроме классических форм их реализации, в последнее время используются и такие формы как опрос, интервью, тестирование и другие.

Охарактеризуем кратко эмпирико-теоретические методы.

1. Абстрагирование – установление общих свойств и сторон объекта (или объектов), замещение объекта или системы ее моделью. Абстракция в математике понимается в двух смыслах:

а) абстракция, абстрагирование – метод исследования некоторых явлений, объектов, позволяющий как выделить основные, наиболее важные для исследования свойства, стороны исследуемого объекта или явления, так и игнорировать несущественные и второстепенные;

б) абстракция – описание, представление объекта (явления), получаемое с помощью метода абстрагирования; особо важно в информатике такое понятие как абстракция потенциальной осуществимости, которое позволяет нам исследовать конструктивно объекты, системы с потенциальной осуществимостью (т.е. они могли бы быть осуществимы, если бы не было ограничений по ресурсам); используются и абстракция актуальной бесконечности (существования бесконечных, неконструктивных множеств, систем и процессов), а также абстракция отождествления (возможности отождествления любых двух одинаковых букв, символов любого алфавита, объектов, независимо от места их появления в словах, конструкциях, хотя их информационная ценность при этом может быть различна).

2. Анализ – разъединение системы на подсистемы с целью выявления их взаимосвязей.

3. Декомпозиция – разъединение системы на подсистемы с сохранением их взаимосвязей с окружением.

4. Синтез – соединение подсистем в систему с целью выявления их взаимосвязей.

5. Композиция – соединение подсистем в систему с сохранением их взаимосвязей с окружением.

6. Индукция – получение знания о системе по знаниям о подсистемах; индуктивное мышление: распознавание эффективных решений, ситуаций и затем проблем, которые оно может разрешать.

7. Дедукция – получение знания о подсистемах по знаниям о системе; дедуктивное мышление: определение проблемы и затем поиск ситуации, ее разрешающей.

8. Эвристики, использование эвристических процедур – получение знания о системе по знаниям о подсистемах системы и наблюдениям, опыту.

9. Моделирование (простое моделирование) и/или использование приборов – получение знания об объекте с помощью модели и/или приборов; моделирование основывается на возможности выделять, описывать и изучать наиболее важные факторы и игнорировать при формальном рассмотрении второстепенные.

10. Исторический метод – поиск знаний о системе путем использования ее предыстории, реально существовавшей или же мыслимой, возможной (виртуальной).

11. Логический метод – метод поиска знаний о системе путем воспроизведения ее некоторых подсистем, связей или элементов в мышлении, в сознании.

12. Макетирование – получение информации по макету объекта или системы, т.е. с помощью представления структурных, функциональных, организационных и технологических подсистем в упрощенном виде, сохраняющем информацию, которая необходима для понимания взаимодействий и связей этих подсистем.

13. Актуализация – получение информации с помощью активизации, инициализации смысла, т.е. переводом из статического (неактуального) состояния в динамическое (актуальное) состояние; при этом все необходимые связи и отношения (открытой) системы с внешней средой должны быть учтены (именно они актуализируют систему).

14. Визуализация – получение информации с помощью наглядного или визуального представления состояний актуализированной системы; визуализация предполагает возможность выполнения в системе операции типа «передвинуть», «повернуть», «укрупнить», «уменьшить», «удалить», «добавить» и т.д. (как по отношению к отдельным элементам, так и к подсистемам системы). Это метод визуального восприятия информации.

Кроме указанных классических форм реализации теоретико-эмпирических методов, в последнее время часто используются и такие формы как мониторинг (система наблюдений и анализа состояний

системы), деловые игры и ситуации, экспертные оценки, имитация (подражание), верификация (сопоставление с опытом и заключение об обучении) и другие формы.

Рассмотрим основные характеристики теоретических методов.

1. Восхождение от абстрактного к конкретному – получение знаний о системе на основе знаний о ее абстрактных проявлениях в сознании, в мышлении.

2. Идеализация – получение знаний о системе или о ее подсистемах путем мысленного конструирования, представления в мышлении систем и/или подсистем, не существующих в действительности.

3. Формализация – получение знаний о системе с помощью знаков или же формул, т.е. языков искусственного происхождения, например, языка математики (или математическое, формальное описание, представление).

4. Аксиоматизация – получение знаний о системе или процессе с помощью некоторых, специально для этого сформулированных аксиом и правил вывода из этой системы аксиом.

5. Виртуализация – получение знаний о системе созданием особой среды, обстановки, ситуации (в которую помещается исследуемая система и/или ее исследующий субъект), которую реально, без этой среды, невозможно реализовать и получить соответствующие знания.

Эти методы получения информации системно применяются в любой сфере деятельности (рис. 1.1).

Пример 1.5. Для построения модели планирования и управления производством в рамках страны, региона или крупной отрасли, нужно решить проблемы:

– определить структурные связи системы (как вертикальные, так и горизонтальные), уровни управления и принятия решений, ресурсы; при этом чаще используются методы наблюдения, сравнения, измерения, эксперимента, анализа и синтеза, дедукции и индукции, эвристический, исторический и логический, макетирование и др.;

– определить гипотезы, цели, возможные проблемы планирования; наиболее используемые методы: наблюдение, сравнение, эксперимент, абстрагирование, анализ, синтез, дедукция, индукция, эвристический, исторический, логический и др.;

– конструирование эмпирических моделей системы; наиболее используемые методы: абстрагирование, анализ, синтез, индукция, дедукция, формализация, идеализация и др.;

– поиск решения проблемы планирования и просчет различных вариантов, директив планирования, поиск оптимального решения;

используемые чаще методы: измерение, сравнение, эксперимент, анализ, синтез, индукция, дедукция, актуализация, макетирование, визуализация, виртуализация и др.

Рис. 1.1. Структура познания системы

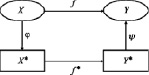

Информация, таким образом, может быть рассмотрена как кортеж:

где носитель X – сведения, знания о предметной области; множество Y – сообщения, отражающие эти сведения; отношение f – отношение кодирования между элементами X, Y, т.е. их актуализации.

Таким образом, основная задача науки состоит в построении, исследовании, актуализации или хранении множеств с заданным классом X однотипных задач, Y – классом структур и ресурсов, связываемых с этими задачами, и f – процессами их сопоставления и актуализации с помощью некоторых ресурсов.

Такие задачи мы решаем в ежедневной жизни, но в то же время часто правило f нельзя отыскать или построить явно или конструктивно. В этом случае приходится заменять искомый закон f с помощью подходящих явных или конструктивных представлений f, X, Y и/или Z

(см. рис. 1.2) и применять эти представления всякий раз.

Рис. 1.2. Инвариант всех решаемых проблем науки

Правило ϕ задает правило кодирования или интерпретации входного алфавита, правило ψ – правило декодирования или интерпретации выходного алфавита, т.е. входной и выходной коды (правила, функции). При этом справедливы законы:

Правило f* подбирают так, чтобы, в отличие от f, его можно было бы найти и/или исследовать, применить. Для каждого сообщения х из Х определена триада:

(х, у*, у):х* = ϕ(х); y* = f*(x*); y = ψ(y*).

Информация – содержание сообщения, сообщение – форма проявления или актуализации информации. Информация всегда имеет носитель, актуализация информации связана с изменением носителя, ресурсов.

Заключение. Системно рассмотрены понятия данные, информация и знания, дана классификация информации, рассмотрено отличие информации от сообщения (данных), изложены основные методы получения информации и исследования систем.

1. Что такое информация? Как классифицируется информация? Чем отличается информация от сообщения?

2. Каковы основные эмпирические методы получения информации?

3. Каковы основные теоретические методы получения информации?

Задачи и упражнения

1. Для задачи решения квадратного уравнения указать входную, выходную, внутрисистемную информацию, их взаимосвязи.

2. Построить тактику изучения (исследования) эпидемии гриппа в городе только эмпирическими (теоретическими, смешанными) методами?

3. Эмпирическими (теоретическими, эмпирико-теоретическими) методами получить информацию о погоде (опишите в общих чертах подходы).

Источник