- Индексный способ решения задач

- Решения задач по статистике по индексному методу анализа

- Индексный способ решения задач

- Глава 8. Индексный метод в статистических исследованиях

- 8.1. Методические рекомендации и решение типовых задач Индексный метод является одним из самых распространенных методов статистического анализа экономических явлений.

Индексный способ решения задач

Индексный метод является составной частью метода сравнения. Он также широко применяется при решении задач факторного анализа.

Теория индексов является важной частью статистики.

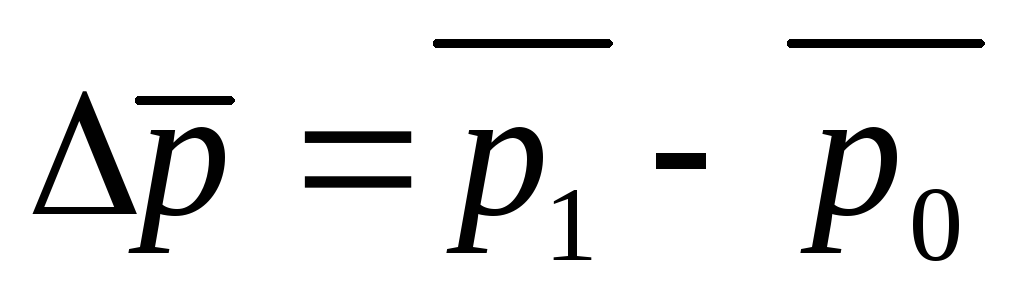

Формула расчета индекса показателя У имеет вид:

где У 1 , У0 — текущее и базисное значения показателя У.

Если показатель У является произведением нескольких факторов x i :

то индекс этого показателя будет определяться отношением:

IXi — индекс ( субиндекс ) фактора x i :

Субиндекс IXi характеризует влияние изменения фактора x i на изменение показателя У.

Предприятие реализует один вид продукции. Выручка от продаж рассчитывается как

где М — физический объем продукции, ед.,

Ц — цена единицы продукции, р.

В первом квартале реализовано 12 изделий по цене 2,4 млн. р. Во втором квартале — 11 изделий при цене 2,5 млн. р.

Определить влияние изменения цены и физического объема продаж на изменение выручки индексным методом.

Индекс физического объема продаж:

Вывод: вследствие сокращения физического объёма продукции на 8,3% (100 – 91,7=8,3%) и увеличения цены на 4,1% (104,1 – 100 = 4,1%) выручка сократилась на 4,5% (100 – 95,5 = 4,5%).

Часто показатели в формуле индекса имеют более сложную структуру:

Такой индекс нельзя представить в виде произведения субиндексов так, как это было сделано ранее. В этом случае поступают следующим образом: в формулу индекса вводят дополнительный элемент (подстановку) S а0Х1 , а затем производят перегруппировку элементов. В результате получаем:

Если в формулу индекса ввести иную подстановку, например, S а1Х0 , то индекс I В может быть представлен также в несколько ином в виде:

Какой же из вариантов подстановки правильно отражает влияние факторов? Математически или экономически обоснованного ответа на этот вопрос не существует. Применяется следующий подход. Если экономический показатель является произведением качественного и количественного факторов, то

а) при определении влияния количественного фактора качественный фактор фиксируется на базисном уровне;

б) при определении влияния качественного фактора количественный фактор фиксируется на новом уровне.

Иными словами, в подстановке S аХ подстрочный индекс «0» указывается для качественного фактора, а «1» — для количественного.

Как дифференцировать факторы на качественные и количественные? Общего ответа на этот вопрос не существует. Если показатель является функцией двух факторов, то качественным считается тот, который является характеристикой единицы совокупности, а количественным тот, который является характеристикой всей совокупности.

В остальных случаях может применяться любой вариант подстановки. Однако избранный подход следует отразить в материалах аналитического исследования для того, что бы применять его и в дальнейшем и, тем самым, обеспечить сопоставимость получаемых результатов.

Предприятие выпускает два вида продукции – «А» и «Б», имеющие разные цены. Определить влияние изменения цен и физических объемов продаж на изменение выручки с использованием индексного метода по данным таблицы 1.6.2.Б.

Таблица 1.6.2.Б – Реализация продукции в первом полугодии

Источник

Решения задач по статистике по индексному методу анализа

Задача по статистике с решением № 1.

Рассчитать: 1) индекс товарооборота; 2) сводный индекс цен; 3) индекс физического объема реализации. Сделать выводы по динамике продукции за два месяца.

Реализация продукции в области за два месяца составила:

Расчетные графы, Руб.

Цена за 1 кг, руб.

т.

Цена за 1 кг, руб.

т.

Решение:

1) индекс товарооборота

Товарооборот в целом по данной товарной группе в текущем периоде по сравнению с базисным уменьшился на 3,1 %(100-96,9)

2) сводный индекс цен

По данной товарной группе цены в августе по сравнению с июлем в среднем снизились на 10.8%. Числитель представляет собой сумму денег, фактически уплаченных покупателями за приобретенные в текущем периоде товары. Знаменатель же показывает, какую сумму покупатели заплатили бы за те же товары, если бы цены не изменились. Разность между числителем и знаменателем будет отражать величину экономии « — » или перерасхода «+» покупателей от изменения цен.

3) индекс физического объема реализации

Физический объем реализации (Товарооборота) увеличился на 8,6 %

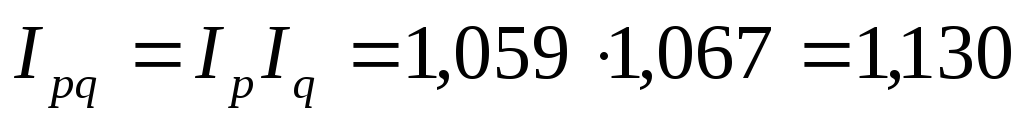

Используя взаимосвязь индексов, проверим правильность вычислений

Задача по статистике с решением №2.

Продажа товаров на рынке 2017 г. представлена в таблице. Рассчитать индивидуальные индексы цен, индексы Паше и Ласпейреса, экономию(перерасход) из-за изменения цен.

Источник

Индексный способ решения задач

1 . Имеются следующие данные о проданных товарах:

Количество q , тыс.ед.

Базисный период, q0

Отчетный период, q1

Базисный период, p0

Отчетный период, p1

1) индивидуальные индексы объемов продаж в натуральном выражении, цен и товарооборота;

2) агрегатные индексы физического объема по формулам Пааше и Ласпейреса;

3) агрегатные индексы цен по формулам Пааше и Ласпейреса;

4) общий индекс товарооборота;

5) абсолютные приросты товарооборота за счет изменения объемов продаж, цен и за счет совместного действия обоих факторов.

Решение:

Индивидуальные индексы объемов = iq = q 1 / q 0

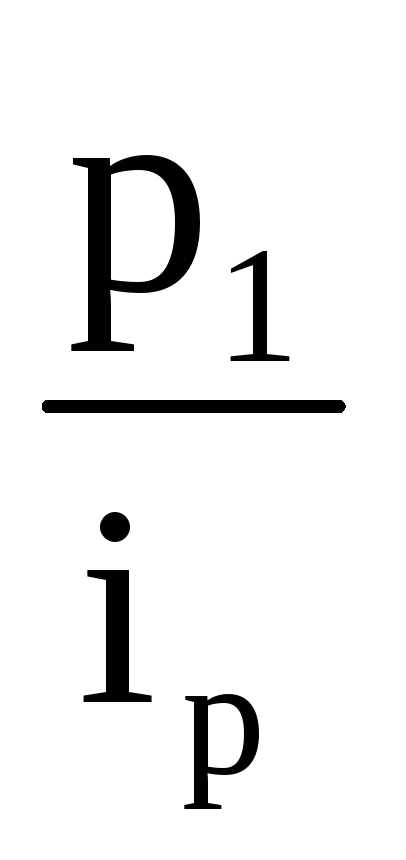

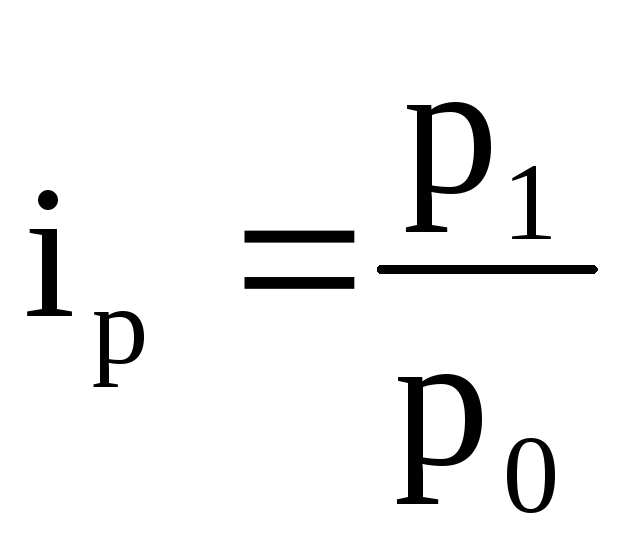

Индивидуальные индексы цен = ip = p 1 / p 0

Индивидуальные индексы товарооборота = iqp = T 1 / T 0

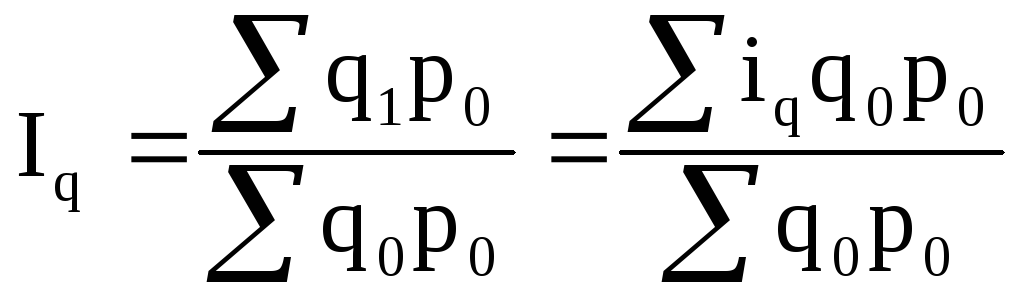

Агрегатный индекс физ. объема : Iq Л =

Iq П =

Агрегатный индекс цен: Ip Л =

Ip П =

Общий индекс товарооборота: Iqp =

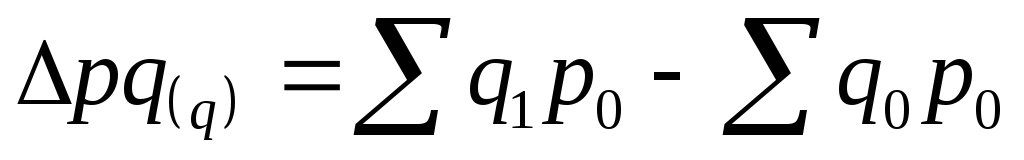

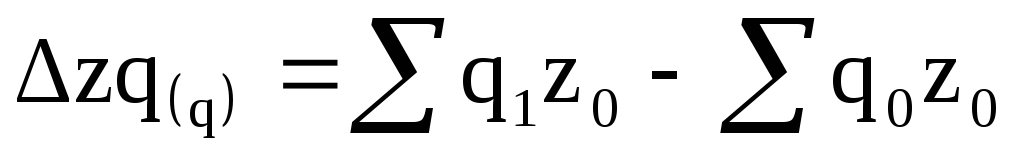

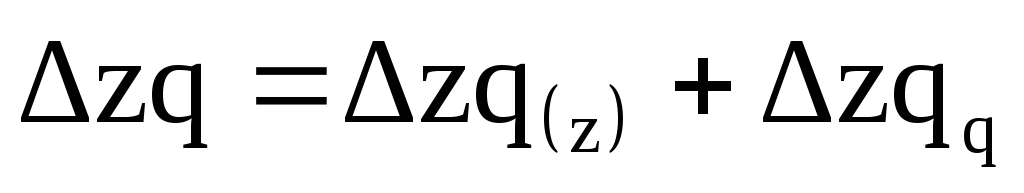

Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения объемов = Σ q 1 p 0 — Σ q 0 p 0 = — 4750 тыс.руб.

Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен = Σ q 1 p 1 — Σ q 1 p 0 = 5550тыс.руб.

Абсолютный прирост товарооборота = Σ T 1 -Σ T 0 = 800тыс.руб.

2 . Имеются следующие производственные показатели по предприятию:

Изменение объема выпуска продукции в III квартале по сравнению с II кварталом, %

Общие затраты рабочего времени на производство продукции в II квартале тыс.чел.-час.

Определить на сколько процентов изменился выпуск продукции по двум видам.

Источник

Глава 8. Индексный метод в статистических исследованиях

8.1. Методические рекомендации и решение типовых задач Индексный метод является одним из самых распространенных методов статистического анализа экономических явлений.

Индексом в статистике называется относительный показатель, характеризующий изменение во времени, по сравнению с планом или в пространстве уровней социально-экономических явлений. Индекс – это особая относительная величина, которая позволяет соизмерять как однородные явления, так и непосредственно несоизмеримые явления. Индексный метод позволяет также определить влияние отдельных факторов на общий результат, осуществлять территориальные и международные сопоставления экономических показателей и др.

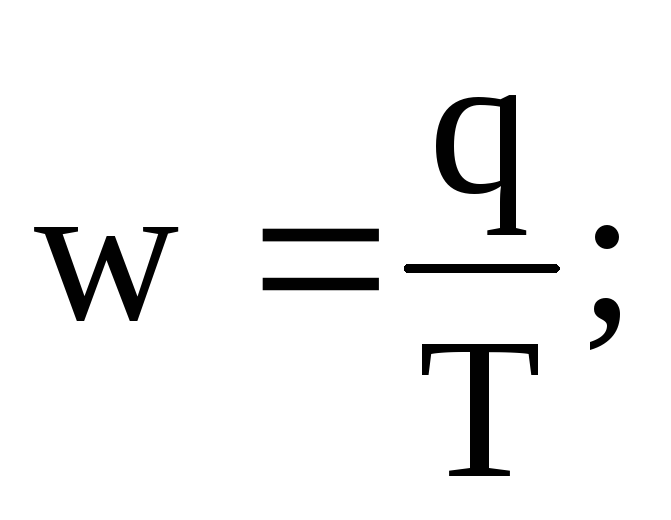

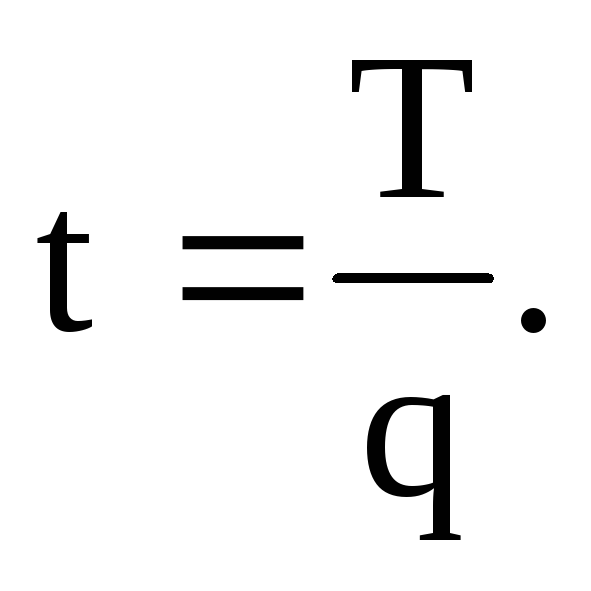

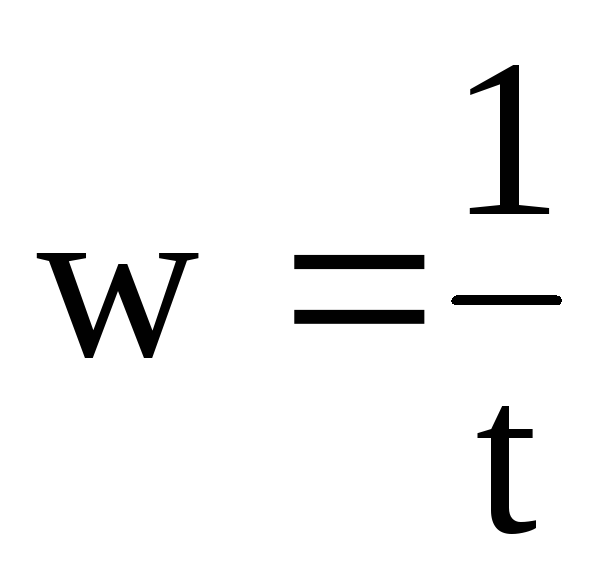

Для удобства построения индексов в теории статистики разработана своя терминология и символика. Так, количество (физический объем) единиц какого-либо вида произведенной или реализованной продукции обозначается «q», цена единицы продукции – «р», себестоимость единицы продукции – «z», трудоемкость единицы продукции (затраты времени на единицу продукции) – «t», выработка продукции на одного рабочего (работающего) – «w», число рабочих (работающих) или количество отработанного времени – «Т», посевная площадь – «П», урожайность отдельных культур – «У».

Отчетные (сравниваемые) показатели обозначаются подстрочным значком «1», а те показатели, которые используются в качестве базы сравнения, обозначаются подстрочным значком «0».

Индивидуальные индексы обозначаются латинской буквой «i», а общие – «I». Выражается индекс в виде коэффициентов, если за основание принимается единица, или в виде процентов, если за основание принимается сто. В первом случае расчеты производятся с точностью до 0,001, а во втором – с точностью до 0,1.

В данной теме необходимо уяснить сущность, научиться рассчитывать и делать соответствующие выводы по: а) индивидуальным и общим индексам; б) среднеарифметическому и среднегармоническому индексам; в) индексам средних показателей; г) рядам индексов с постоянной и переменной базой сравнения, с постоянными и переменными весами; д) многофакторным индексам; е) территориальным индексам.

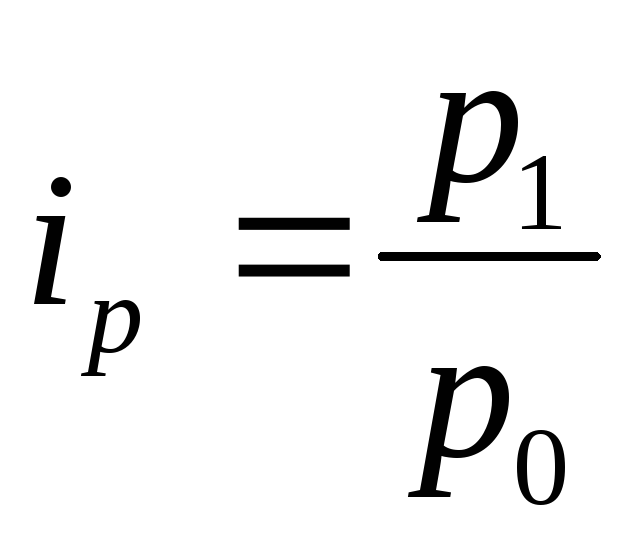

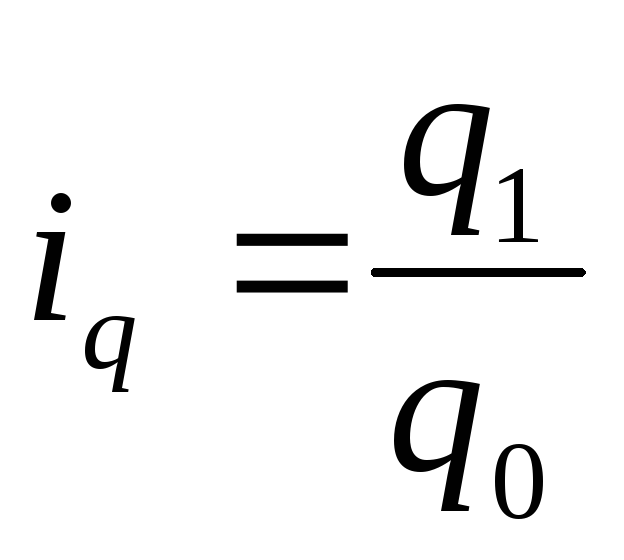

Индексы индивидуальные и общие. Индивидуальный индекс – это отношение уровня однородного явления в отчетном периоде к его уровню в базисном периоде. Например, отношение цены какого-либо товара в отчетном периоде (р1) к его цене в базисном периоде (р0) дает индивидуальный индекс цен (ip), т.е.:

Аналогично строятся индивидуальные индексы и других показателей.

Для сопоставления непосредственно несоизмеримых, разнородных явлений используют общие индексы, основной формой которых является агрегатный индекс.

Агрегатный индекс состоит из: а) индексируемого показателя, изменение которого он должен отражать и б) показателя — соизмерителя, который называется весом и должен быть экономически тесно связан с индексируемой величиной, т.е. произведение индексируемой величины на соответствующий вес должно давать определенную экономическую категорию.

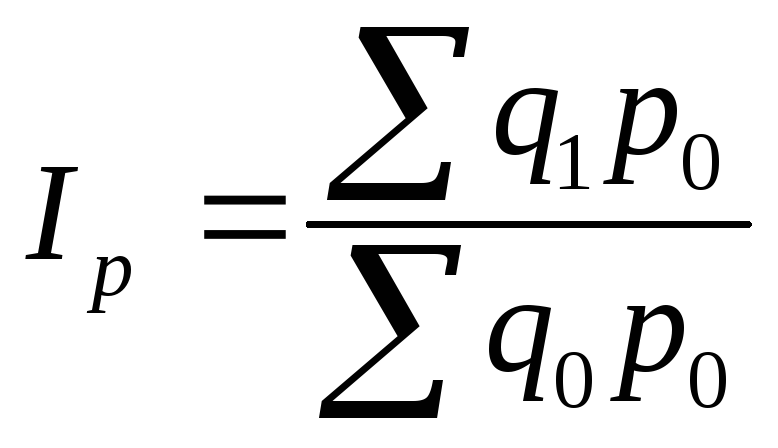

Величина индексируемого показателя всегда изменяется, а величина веса берется неизменной. В общем виде агрегатные индексы исчисляют по формулам:

а)

б)

где х – индексируемая величина; f – веса индексов.

В формуле 8.2 веса f берутся на уровне отчетного периода, т.е. используется формула Пааше, а в формуле 8.3 – на уровне базисного периода, т.е. используется формула Ласпейреса.

При этом существует правило построения агрегатных индексов, в соответствии с которым в индексах качественных показателей веса берутся обычно на уровне отчетного периода, а в индексах количественных (объемных) показателей – на уровне базисного периода.

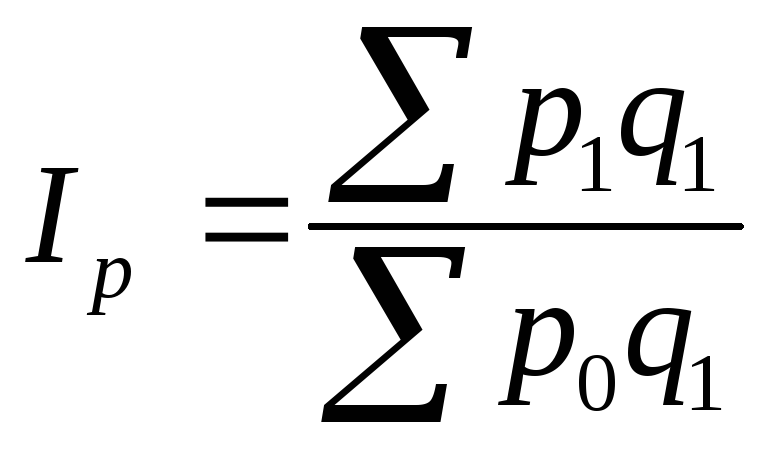

Таким образом, общий агрегатный индекс цен определяется по формуле:

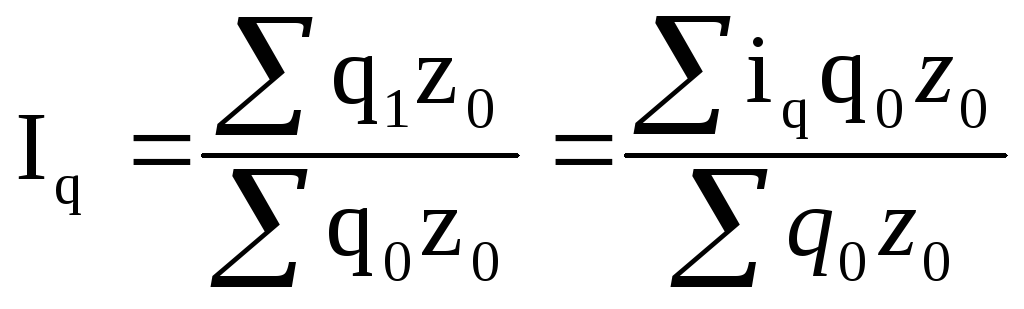

а общий агрегатный индекс физического объема продукции (товарооборота) по формуле:

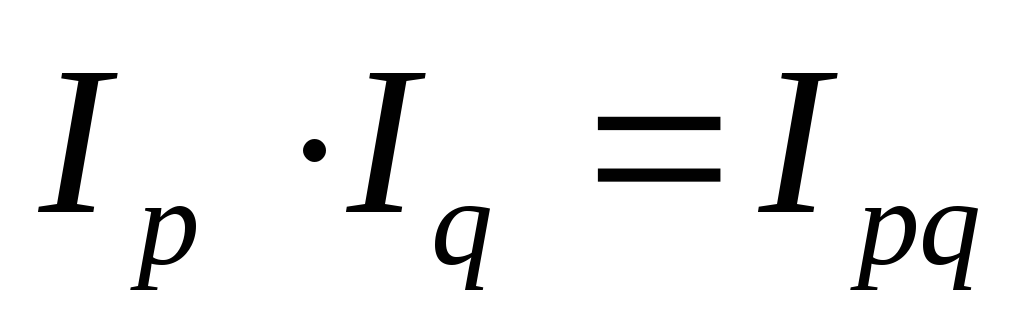

Экономическая связь между соответствующими показателями аналогично проявляется и между индексами этих показателей. Так, умножая цену одной единицы продукции (р) на количество этих единиц (q), получаем общую стоимость этой продукции, или товарооборот (pq).

Соответственно, произведение агрегатного индекса цен (Ip) на агрегатный индекс физического объема (Iq) дает общий индекс стоимости продукции (товарооборота Ipq).

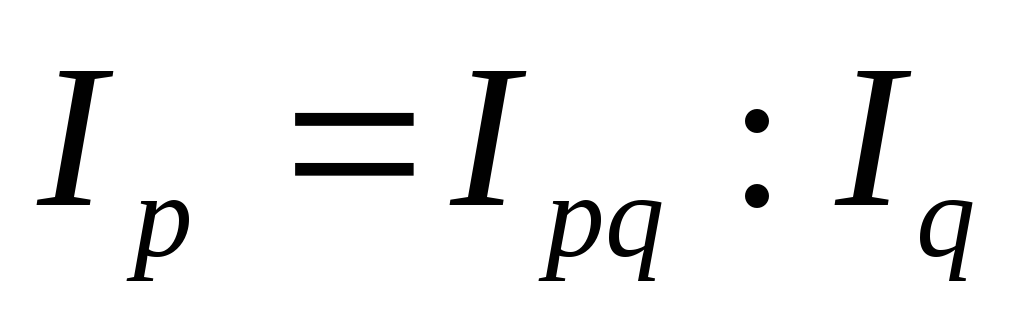

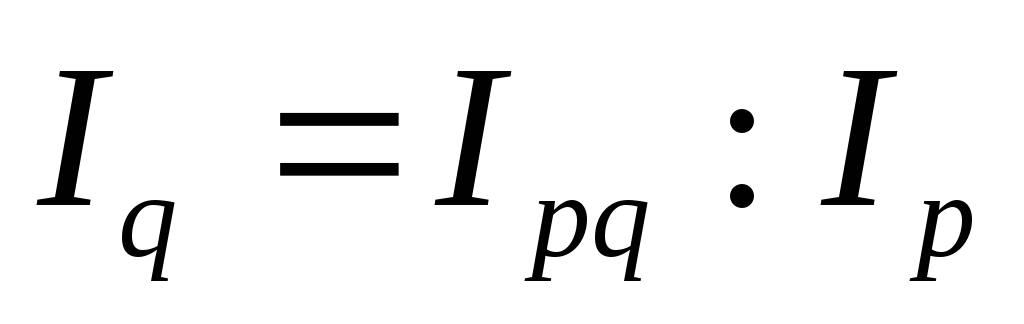

Эта взаимосвязь позволяет по двум известным индексам найти третий индекс:

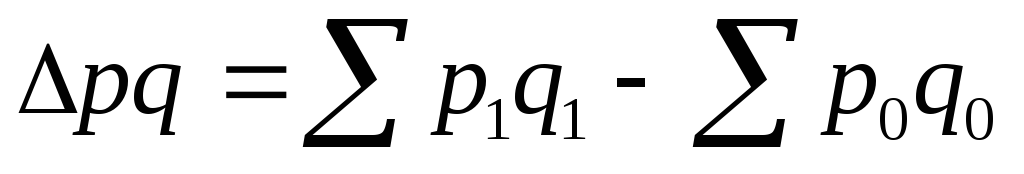

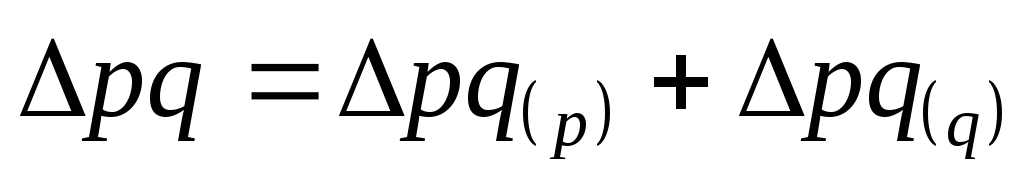

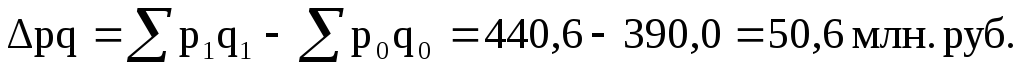

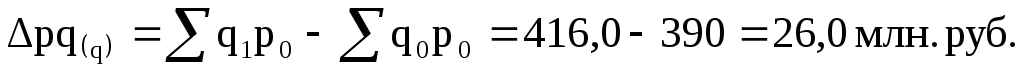

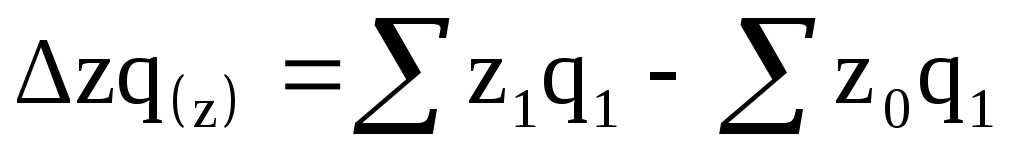

Индексный метод дает возможность определить изменение явления не только в относительном, но и в абсолютном выражении. Для этого необходимо от числителя соответствующего общего индекса вычесть его знаменатель. Так, абсолютный прирост (снижение) стоимости продукции (pq) равен:

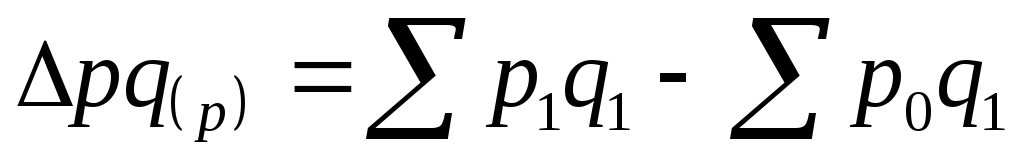

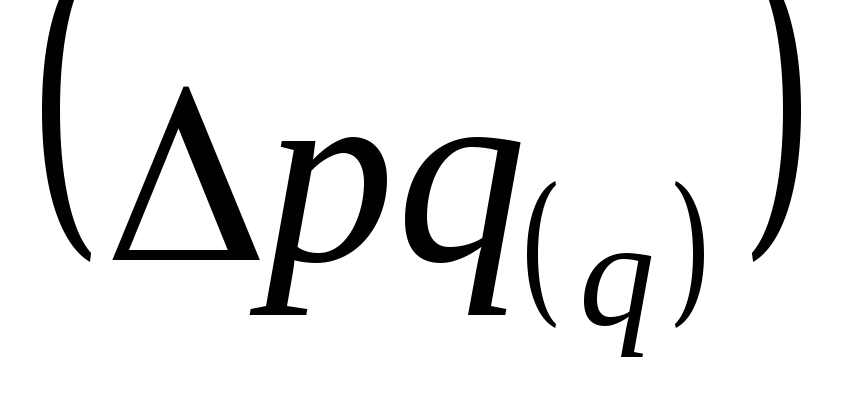

в том числе за счет изменения:

уровней цен

физического объема продукции

В итоге должно соблюдаться следующее равенство:

Рассмотрим вычисление индивидуальных и общих агрегатных индексов на примере.

Задача 1. Имеются следующие условные данные о продаже трех товаров за два квартала отчетного года.

Цена за единицу товара,

Количество проданного товара, тыс. единиц

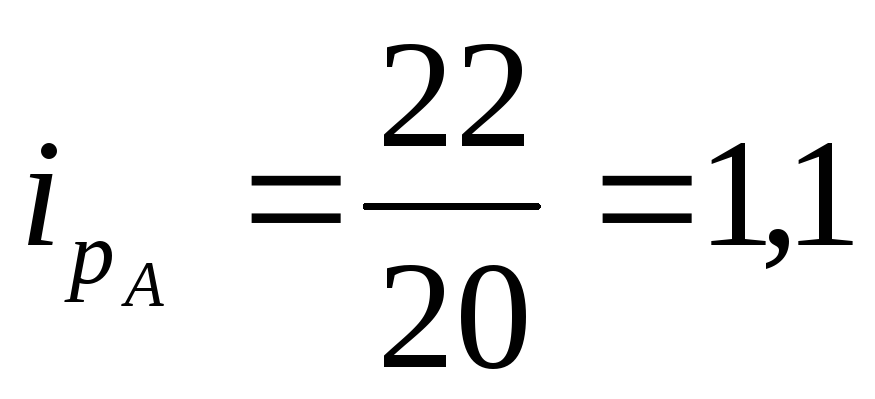

По формуле 8.1 находим индивидуальные индексы цен:

по товару А

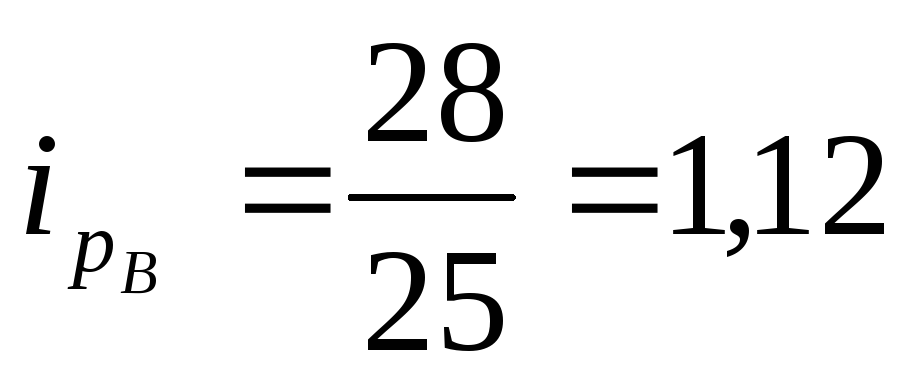

по

по товару В

Это означает, во II квартале по сравнению с I кварталом что цена на товар А выросла на 10,0%, на товар В – на 12%, а на товар Б – не изменилась.

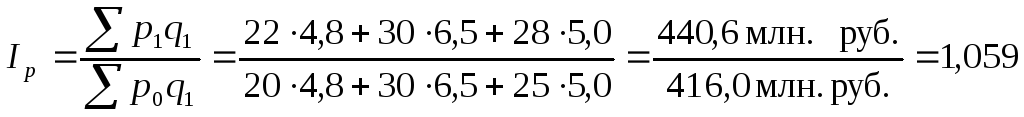

Чтобы определить, как изменились цены в среднем по трем товарам вместе, рассчитаем общий агрегатный индекс цен по формуле 8.4:

Это означает, что цены на три вида товаров выросли в среднем на 5,9%.

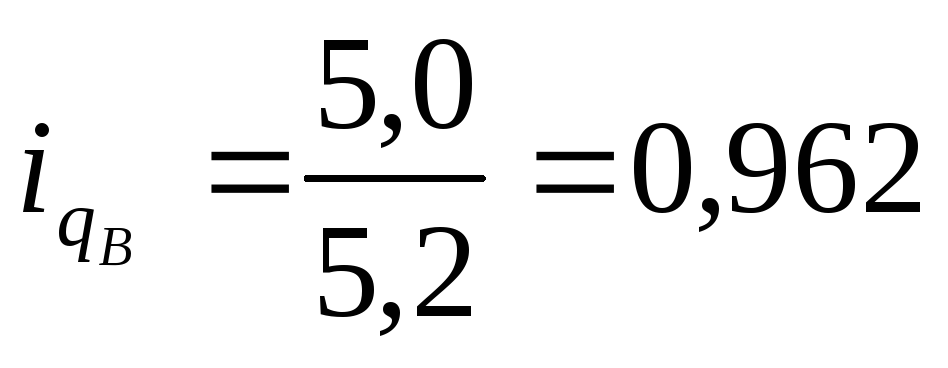

Индивидуальные индексы физического объема продажи товаров найдем по формуле:

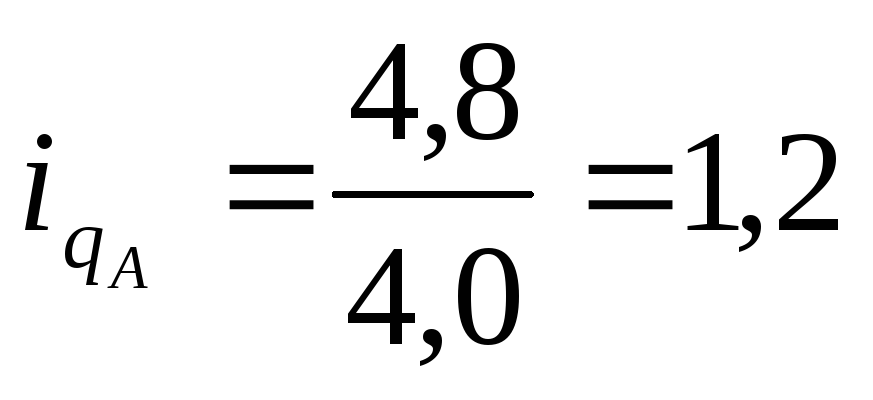

по товару А

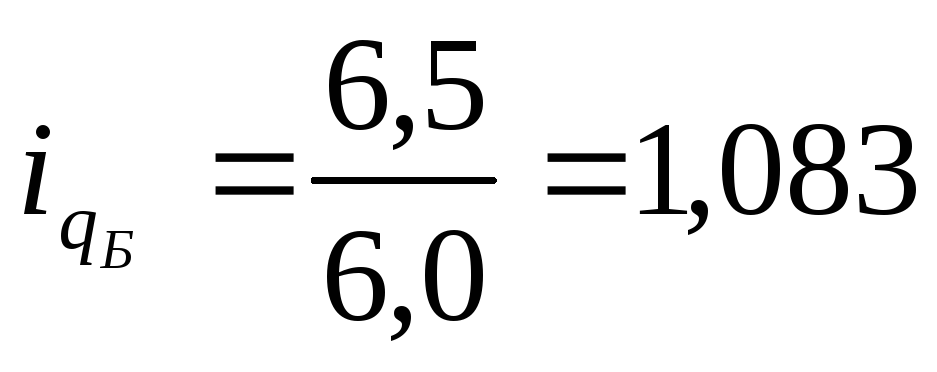

по

по товару В

Это означает, что количество единиц проданного товара А увеличилось на 20%, товара Б – на 8,3%, а товара В – снизилось на 3,8%.

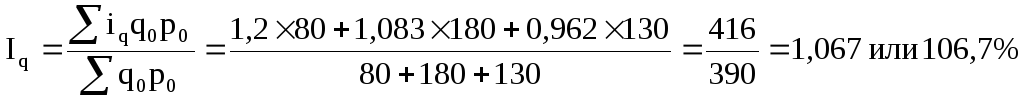

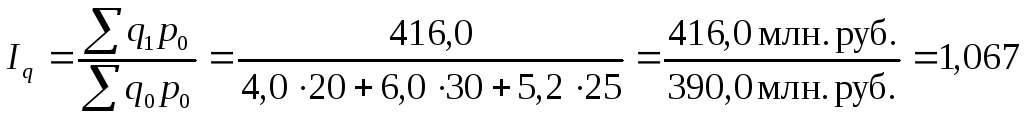

Общее изменение количества проданных товаров рассчитаем по общему агрегатному индексу физического объема по формуле 8.5:

Этот результат показывает, что количество проданных товаров возросло на 6,7%.

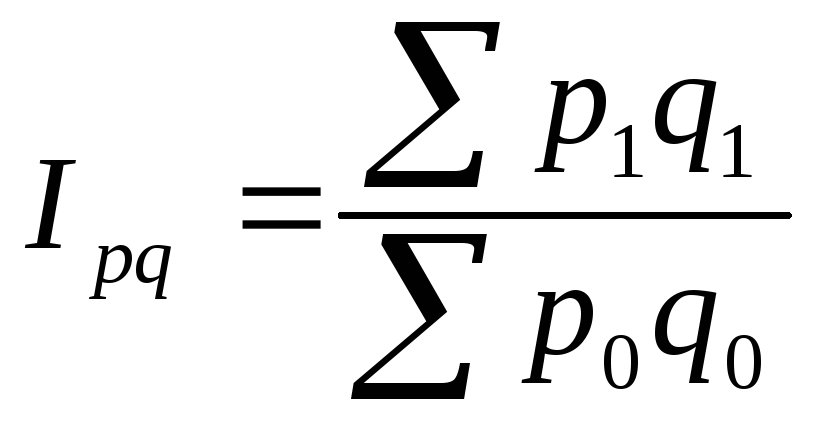

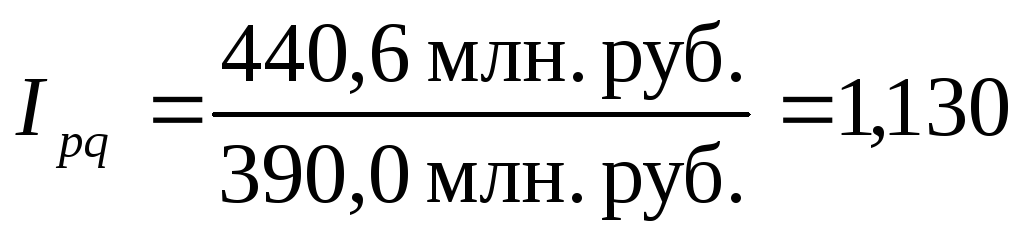

Рассчитаем общий индекс стоимости проданных товаров (товарооборота) по формуле:

Таким образом, стоимость проданных товаров (товарооборот) во втором квартале по сравнению с первым вырос на 13,0%.

Этот же результат можно было получить, используя взаимосвязь индексов (формула 8.6)

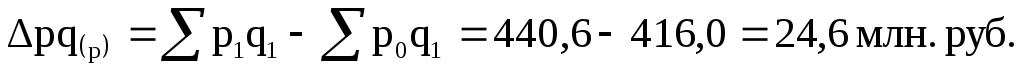

Найдем абсолютное изменение стоимости проданных товаров (товарооборота) и разложим его по факторам:

;

Полученные результаты показали, что выручка от продажи товаров во втором квартале по сравнению с первым кварталом увеличилась на 50,6 млн. руб., или на 13,0%. В том числе за счет роста цен на 5,9 % выручка увеличилась на 24,6 млн. руб., а за счет роста количества реализованных товаров на 6,7% выручка от продажи увеличилась на 26 млн. руб.

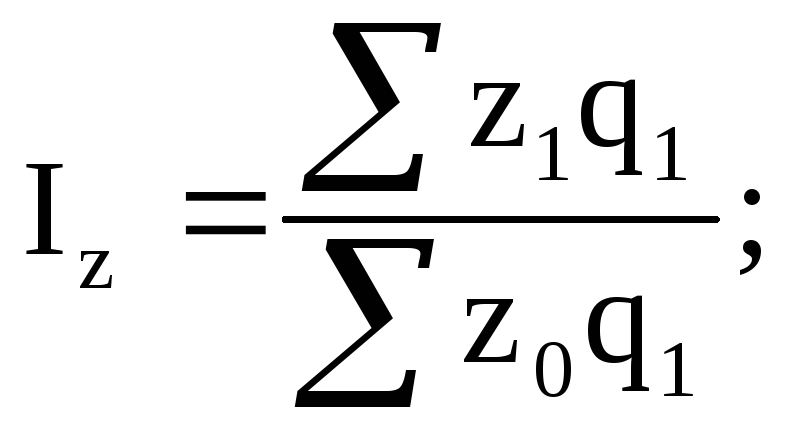

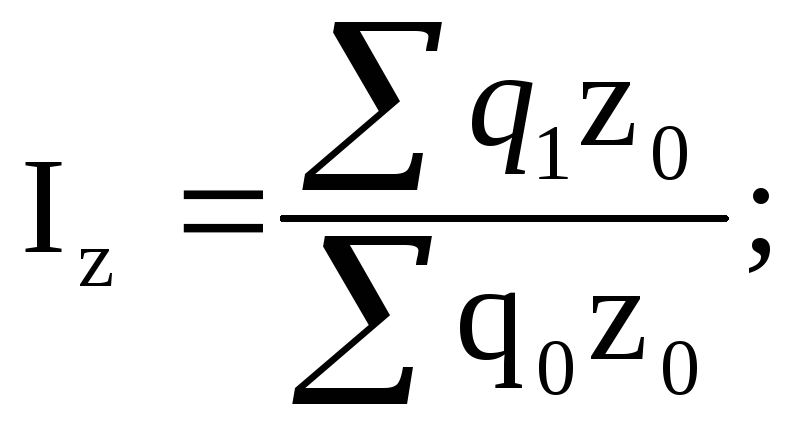

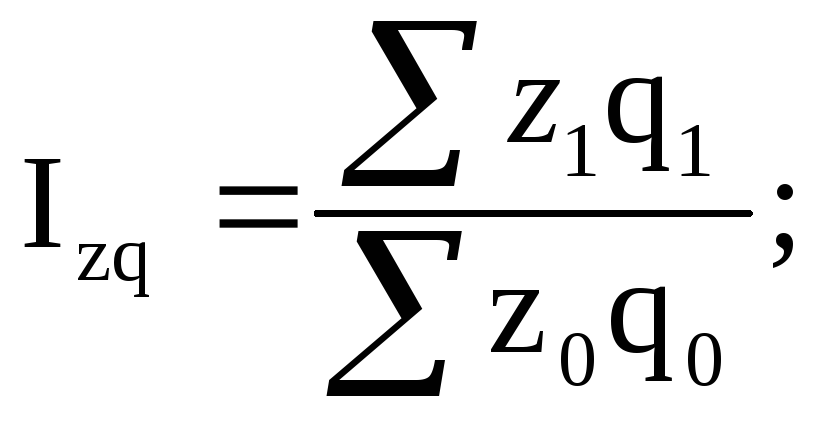

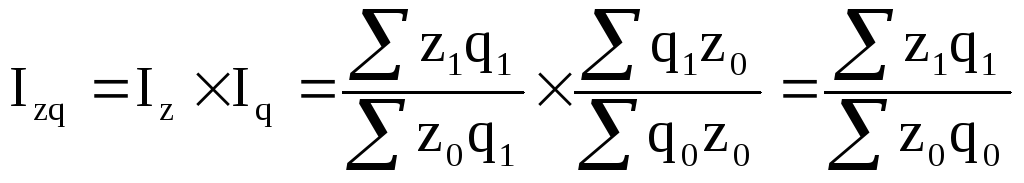

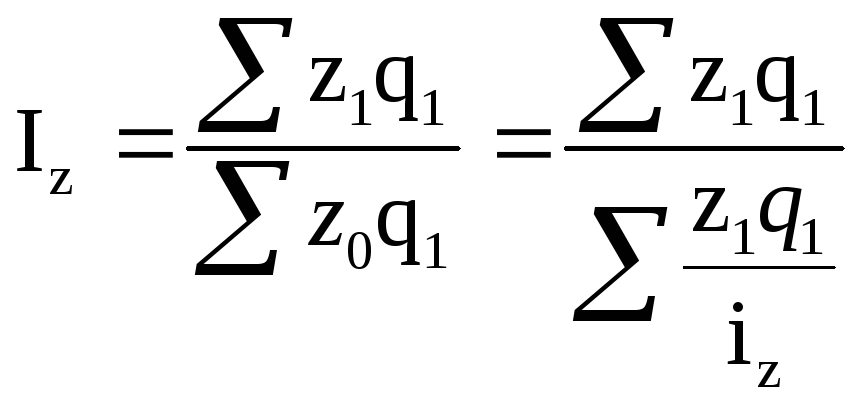

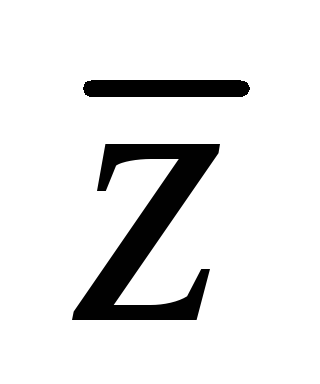

Аналогично разобранным выше индексам цен, физического объема и стоимости товаров строятся и рассчитываются и другие системы общих взаимосвязанных агрегатных индексов. Например, общий агрегатный индекс себестоимости (Iz), общий агрегатный индекс физического объема производства продукции (Iq) и общий индекс затрат на производство продукции (Izq) находятся по следующим формулам:

Несколько иначе строятся индексы производительности труда. Производительность труда (W) может быть выражена двояко:

а) показателями выработки продукции в единицу времени, или на одного работника:

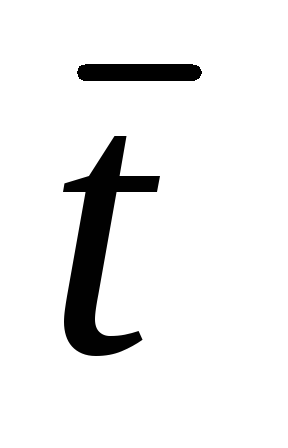

б) показателями затрат времени на единицу продукции:

Между этими показателями существует обратная связь:

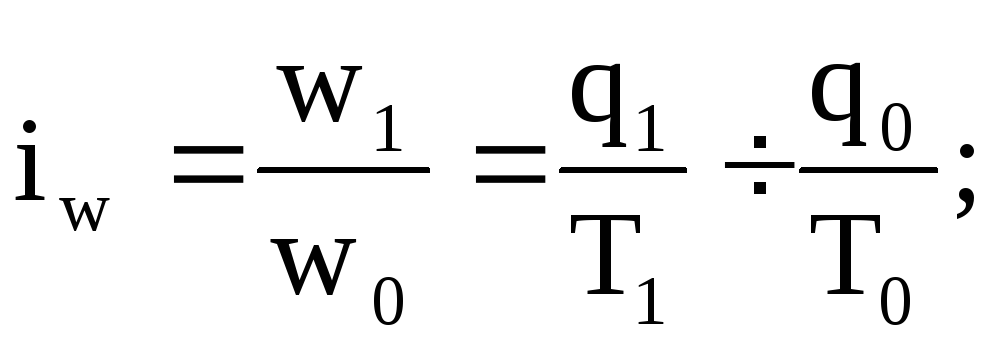

В случае, если производительность труда выражается показателями выработки продукции в единицу времени, или на одного работника, то индивидуальный индекс производительности труда по однородной продукции имеет вид:

а по разнородной продукции:

где р – сопоставимые цены.

Общий индекс производительности в данном случае имеет вид:

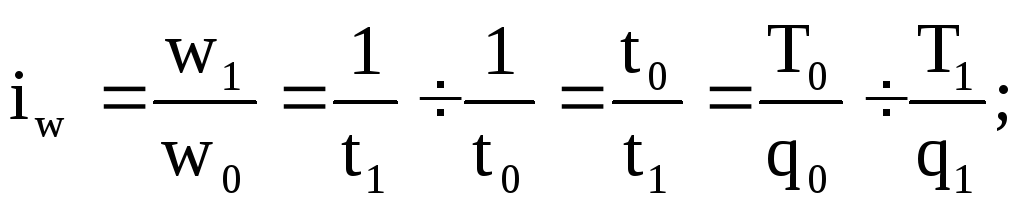

Если же производительность труда выражается показателями затрат времени на единицу продукции, то индивидуальный индекс производительности труда будет иметь следующий вид:

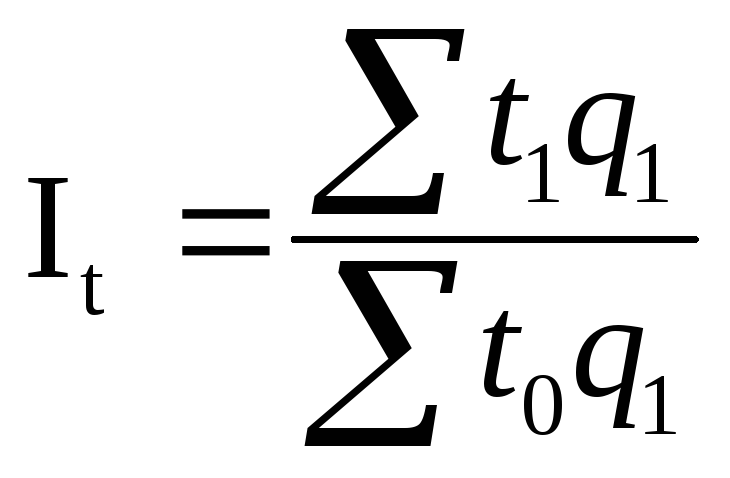

а общий индекс производительности:

т.к. общий индекс трудоемкости единицы продукции (It) находится по формуле:

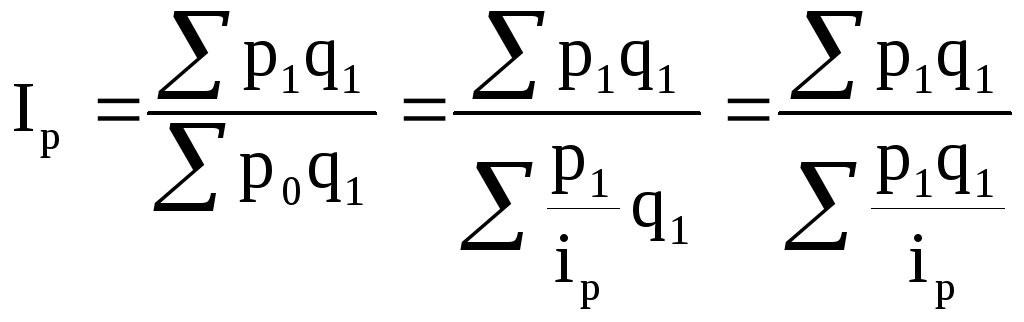

Среднеарифметический и среднегармонический индекс. Агрегатный индекс является основной, но не единственной формой общего индекса. Общий индекс может быть исчислен и как средняя величина из индивидуальных индексов. Эта средняя может быть рассчитана как средняя арифметическая и как средняя гармоническая, которые выводятся из соответствующих агрегатных индексов и дают результаты, тождественные этим индексам.

Выбор формы индекса зависит от характера исходных данных и изучаемого признака. Средние индексы применяют, если отсутствуют данные о величине индексируемого показателя и соизмерителя, а известны изменения величины индексируемого показателя (индивидуальные индексы) и веса (показатели стоимости продукции).

Так, для получения среднего арифметического взвешенного индекса физического объема продукции (или товарооборота) необходимо в агрегатном индексе, (формула 8.5) заменить q1 на равное ему произведение iq q0 (т.к.

Этот индекс представляет собой среднюю арифметическую индивидуальных индексов физического объема продукции (iq), взвешенных по стоимости продукции (товарооборота) базисного периода (q0p0).

Задача 2. Используя рассчитанные ранее индивидуальные индексы физического объема продукции и данные о стоимости проданной продукции (товарооборота) в базисном периоде (см. табл. 8.2), рассчитаем среднеарифметический индекс физического объема (Iq)

Стоимость проданного товара, млн. руб.

физического объема проданного товара (iq)

Как видим, результат совпадает с ранее рассчитанным по агрегатной форме индексом.

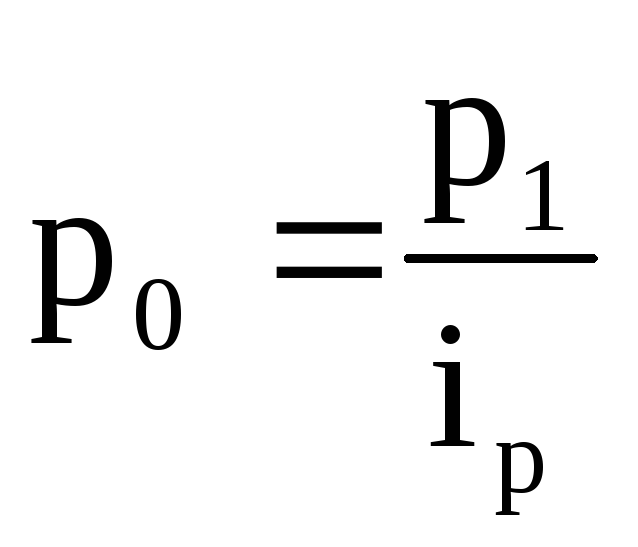

Средний гармонический взвешенный индекс получается также из агрегатного (формула 8.4), путем замены р0 в знаменателе на равное ему отношение

Этот индекс представляет собой среднюю гармоническую индивидуальных индексов (ip), взвешенных по стоимости продукции (товарооборота) отчетного периода (p1q1).

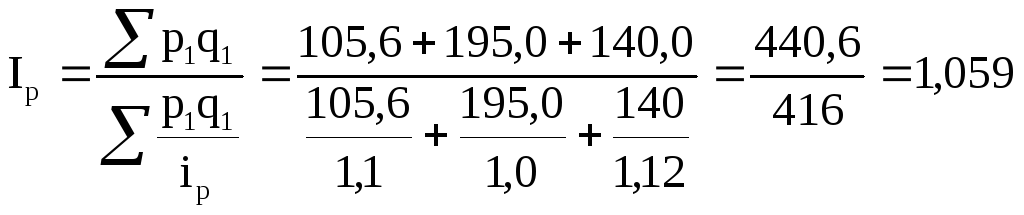

Рассчитаем этот индекс по данным табл. 8.2:

Величина этого индекса такая же, как и при расчете агрегатного индекса цен. Таким образом, средние индексы не противоречат агрегатным индексам.

В статистической практике применяются обе формы средних индексов. Однако, среднеарифметические индексы чаще применяются как вспомогательные взамен агрегатных индексов количественных (объемных) показателей, а среднегармонические — взамен агрегатных индексов качественных показателей. Например, среднегармонический взвешенный индекс себестоимости продукции (Iz) и среднеарифметический взвешенный индекс физического объема (Iq) будут иметь следующие виды:

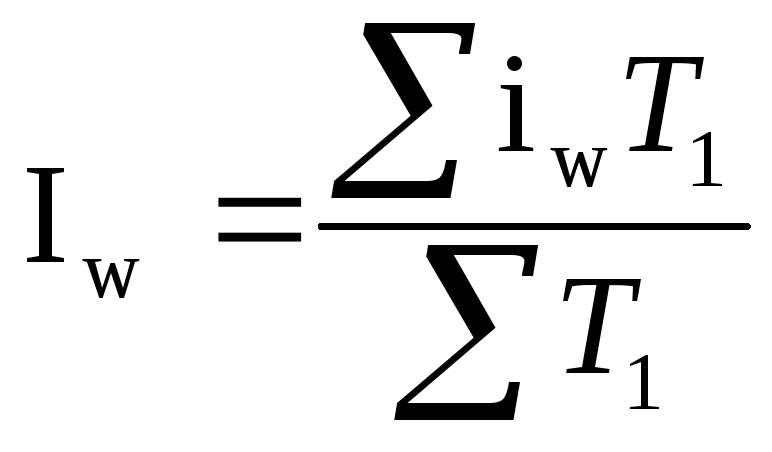

Средний индекс производительности труда рассчитывается методом акад. С.Г. Струмилина, как средняя арифметическая индивидуальных индексов производительности труда взвешенных по числу рабочих или отработанному времени отчетного периода (Т1):

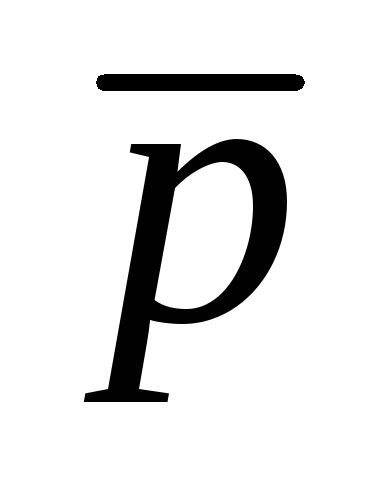

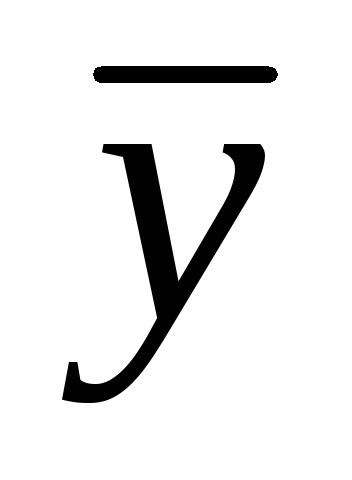

Индексы средних показателей. Ряд экономических явлений характеризуется с помощью средних величин. В частности, все качественные показатели, как правило, выражаются в виде средних: средняя цена единицы продукции (товара) —

Индекс переменного состава равен соотношению средневзвешенных уровней изучаемого показателя. Если, например, изучается динамика средней цены однородной продукции, произведенной на двух и более заводах (или реализованной на различных рынках), то индекс средней цены или индекс цены переменного состава исчисляется по формуле:

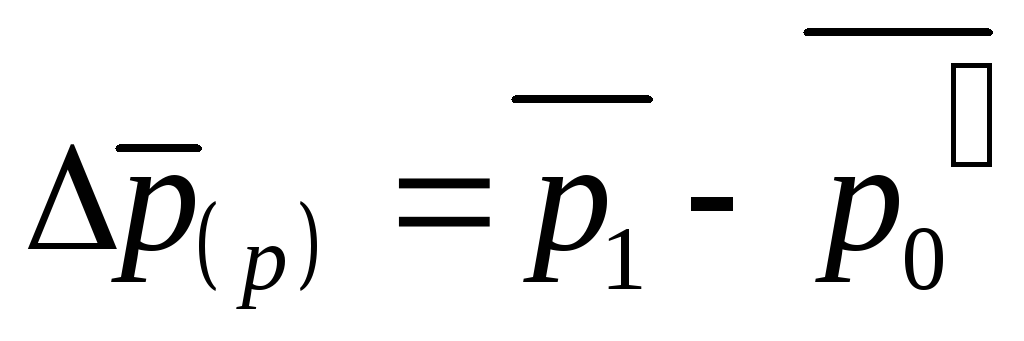

Этот индекс характеризует изменение средней цены единицы продукции в целом за счет двух факторов: а) за счет изменения цены единицы продукции на каждом заводе и б) за счет изменения удельного веса производства продукции на каждом из анализируемых заводов, т.е. за счет влияния структурных сдвигов.

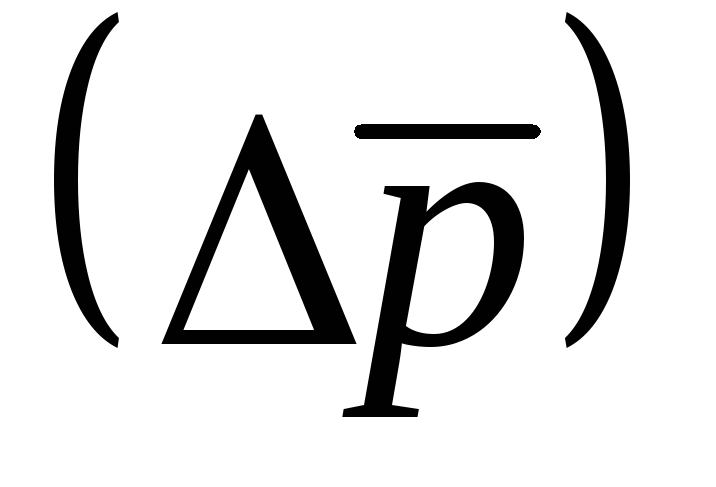

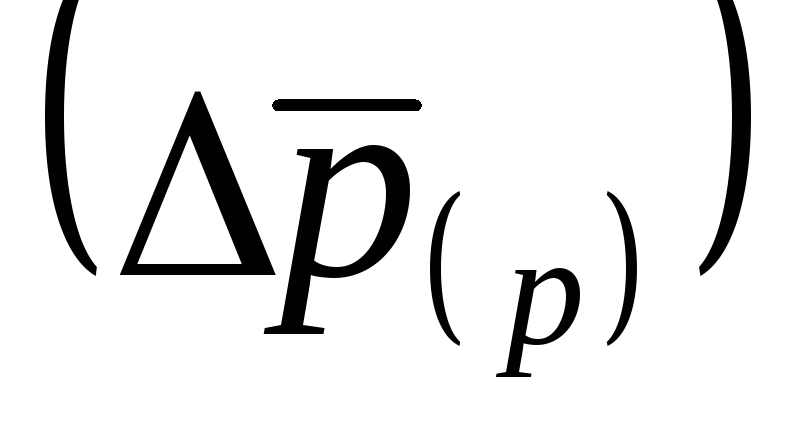

Выявление влияния каждого из этих факторов на динамику средней цены единицы продукции можно осуществить при помощи расчета соответственно индекса цены постоянного (фиксированного) состава и индекса структурных сдвигов.

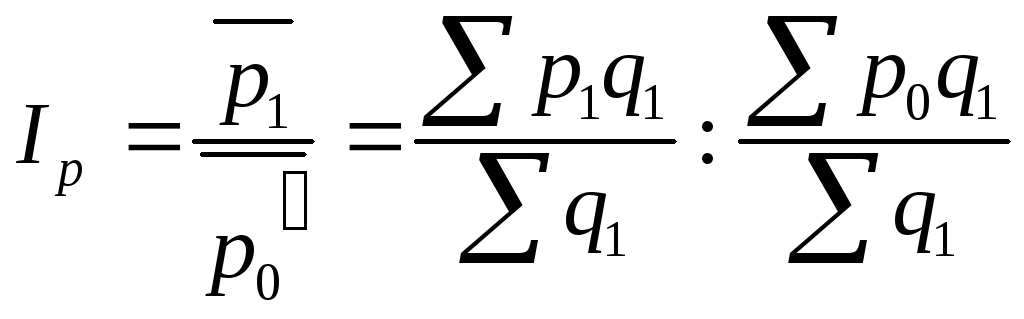

Индекс цены постоянного (фиксированного) состава (Ip) исчисляется по формуле:

где

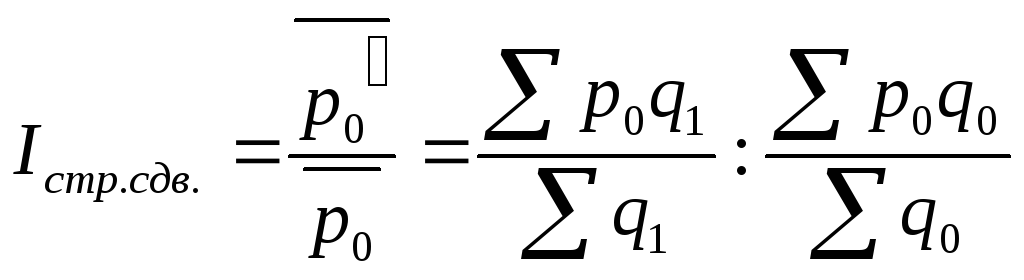

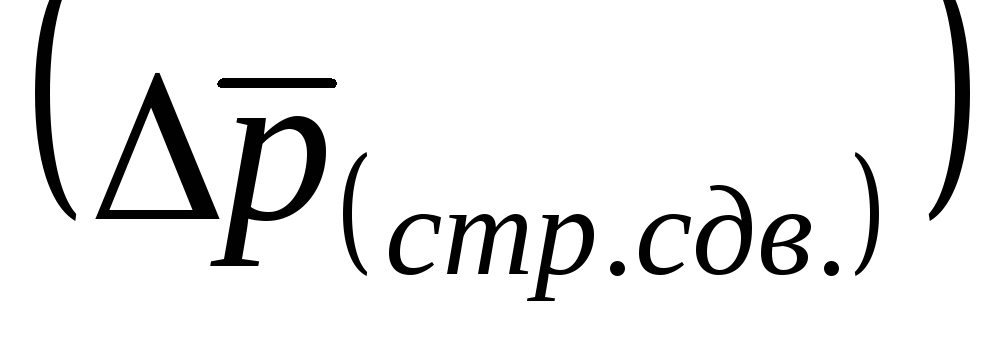

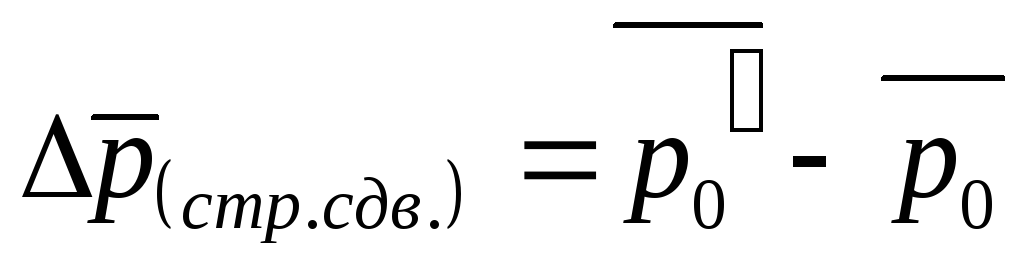

Этот индекс характеризует изменение средней цены единицы продукции за счет изменения только уровней цен на каждом из анализируемых заводов. Индекс структурных сдвигов (Iстр. сдв.) рассчитывается по формуле:

Этот индекс характеризует изменение средней цены единицы продукции только за счет изменения удельных весов количества произведенной продукции на отдельных заводах.

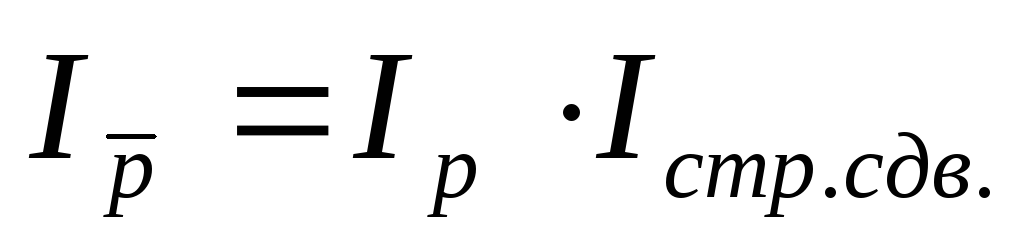

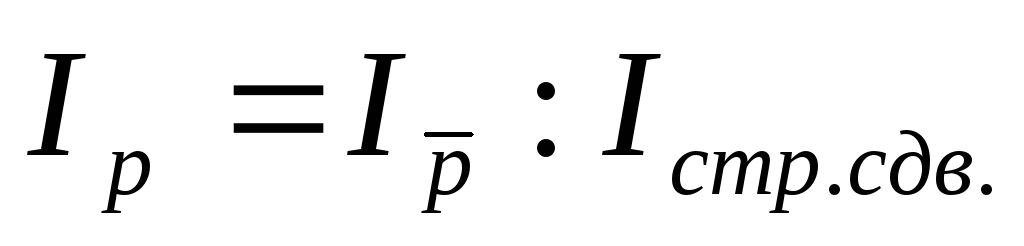

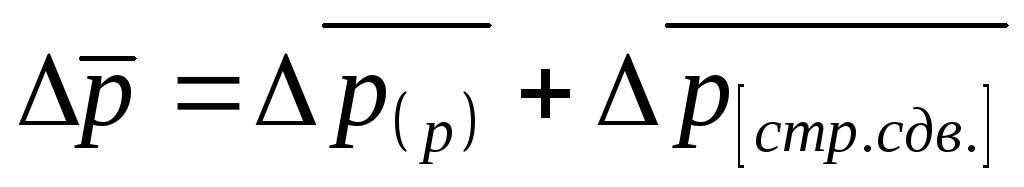

Все эти три индекса (формулы: 8.37; 8.38 и 8.39) взаимосвязаны между собой следующим образом:

Эта взаимосвязь позволяет по двум индексам найти третий индекс, т.е.

Используя индексы среднихпоказателей, можно найти не только их относительное изменение, но и определить абсолютное изменение уровня среднего показателя в целом

При этом

Задача 3. Продажа картофеля на двух рынках в отчетном году характеризуется следующими данными:

Источник