Индексный метод

Индексный метод позволяет определить влияние факторов на обобщающий показатель в динамике. Метод основывается на использовании относительных показателей, выражающих отношение уровня данного явления к его уровню, принятому в качестве базы. Различают индивидуальные и групповые индексы. Кроме того, в анализе хозяйственной деятельности используются индексы базисные, показывающие изменение явления относительно базисного периода, и цепные, характеризующие изменение явления относительно предыдущего периода.

Например, анализируется изменение объема товарной продукции (Т) за четыре месяца – Т1, Т2, Т3,

Принимая в качестве базисного периода один месяц, получаем для каждого 1 го месяца базисный

I баз = Тi /Т1 и цепной индекс I цеп = Тi /Тi –1:

I баз5/1 = I цеп1/1 * I цеп2/1 * I цеп3/2 * I цеп4/3.

Индексный метод может быть использован для факторного анализа какого либо показателя.

Например, необходимо определить изменение по сравнению с прошлым годом объема товарной продукции ΔТ под влиянием переменной численности рабочих (а) и производительности их труда (в). Для решения строится система взаимосвязанных индексов:

где I общ – общий групповой индекс изменения объема выпуска продукции; в1, в0 – среднегодовая выработка товарной продукции на одного рабочего соответственно в анализируемом и базисном периодах; а1 , а0 – среднегодовая выработка товарной продукции на одного рабочего соответственно в анализируемом и базисном периодах; Т1, Т0 – объем товарной продукции соответственно в анализируемом и прошлом базисном периодах.

При построении факторных индексов для определения влияния количественного показателя качественный фиксируется на базисном уровне в0, а при установлении влияния качественного показателя количественный фиксируется на уровне а1 . Тогда:

где I а – факторный индивидуальный индекс изменения численности рабочих;

I в – факторный индивидуальный индекс изменения средней годовой выработки одного рабочего.

При этой величине отклонение товарной продукции под действием обоих факторов равна:

Источник

Метод индексный экономического анализа: определение, применение, пример

В анализе экономического состояния объекта используется множество методов и подходов. Это позволяет произвести всестороннюю оценку ключевых факторов, влияющих на состояние производства или даже всей системы хозяйствования страны. Метод индексный является одним из самых частых приемов в аналитическом исследовании. Использование относительных показателей позволяет выявить такие тенденции, которые невозможно определить при помощи абсолютных величин. Чтобы правильно сделать выводы о состоянии финансово-экономической деятельности объекта любого уровня, необходимо ознакомиться с основными принципами индексного метода.

Понятие индекса

Чтобы разобраться в методике проведения индексного метода экономического, факторного анализа, необходимо ознакомиться с его главной сутью. Такой подход использует определенный тип показателей. Это индексы. Они представляют собой относительный показатель. Метод индексный позволяет сравнить несоизмеримые элементы одного общего явления.

Этот показатель дает возможность оценить изменение уровня предмета исследования по сравнению с плановой его величиной, а также его вес в общем результате. Подобный расчет выявляет зависимости и связи между происходящими процессами.

Индексный метод экономического анализа при помощи целой системы относительных показателей дает возможность аналитику оценить происходящие на объекте исследования явления на всех этапах финансовой деятельности организации.

Виды индексов

Существуют разные классификации индексов. Самой простой из них является разделение относительных показателей на частные (простые) и общие (аналитические). Индексный метод использует оба подхода.

Для первого метода исследования характерно использование одного и того же показателя, без анализа его связи с другими результатами деятельности организации. Его изменения рассчитываются только во времени. Например, прибыль компании, полученная в конце отчетного периода, сравнивается со своим же плановым значением или за прошлый год.

Для второй категории индексов для исследования берется уже два различных признака. Это необходимо для оценки веса исследуемого показателя в изменении общего результата. Например, при помощи общего индексного метода можно сравнить несоизмеримые элементы, такие как размер оборотного капитала компании с ее прибылью. Это дает возможность финансисту определить зависимость результата от факторов, оказывающих на него влияние. Например, сколько оборотных средств понадобилось затратить предприятию для производства продукции, чтобы получить прибыль в конце отчетного периода.

Частные и общие показатели в индексном методе позволяют выполнить всестороннюю оценку.

Цель применения

Используя индексный метод экономисты преследуют ряд целей.

Во-первых, этот подход позволяет оценить относительные изменения исследуемого явления или показателя. Во-вторых, метод дает возможность определить степень влияния фактора на конечный результат общего признака. А в-третьих, при помощи исследования изменений структуры экономического явления делается вывод о силе воздействия каждого элемента системы на глобальное ее изменение.

Экономисту следует помнить, что, совершая анализ результатов деятельности объекта, необходимо осуществлять расчеты только идентичных величин. Каждый показатель, участвующий в исследовании, берется в идентичных единицах измерения, например, в рублях, тоннах, штуках и т. д.

Тип исследуемых показателей

Чтобы правильно построить систему, индексный метод экономического анализа определяет два типа величин. Это могут быть количественные и качественные показатели.

К первой категории относятся индексы физического объема. Это показатели, имеющие количественный характер. Например, потребление материальных благ, товарооборот, производство продукции, численность работников, оборудования и т. д. К качественным индексам относятся показатели цен, зарплаты, себестоимости продукции, урожайность или производительность труда.

Все элементы системы при этом должны быть существенными и иметь экономическое значение.

Расчет индексным методом может иметь погрешность, величина которой определяется количеством знаков после запятой, а также общим числом факторов.

Правила построения индексов

В зависимости от типа исследуемых показателей, индексный метод оценки использует два подхода построения системы.

Для построения качественных показателей (цена, производительность труда, продуктивность и т. д.) характерно сравнение с их величиной на уровне отчетного периода.

При построении системы из объемных показателей сравнение происходит с уровнем базисного периода. Это необходимо для получения корректного результата вычислений.

Эта рекомендация не обязательна для всех случаев. Все зависит от конкретной задачи, для которого производится применение индексного метода. Особенности исследования в любом случае необходимо учитывать при совершении анализа.

Факторный анализ

Индексный метод факторного анализа применяет относительные показатели для оценки выполнения плана, пространственных сравнений и динамики.

Для расчетов применяются системы в различных формах. Индексы могут быть агрегатными, арифметическими и гармоническими.

В первом случае индекс считается основной формой общего вида. Агрегатный показатель можно преобразовать в средний гармонический или средний арифметический. Он является основой, которая строится путем взвешивания индексируемого показателя с использованием неизменной величины связанного с ним показателя.

Индексный метод факторного анализа позволяет произвести вычисления за несколько периодов. Базисные расчеты предполагают сравнивать каждый последующий результат с единым для всех первоначальным значением. Цепная методика использует для сравнения постоянно меняющуюся базу.

Особенности индивидуальных индексов

Индексный метод, определение которого предполагает использование при расчетах относительных величин, выделяет 3 элемента:

- изучаемый показатель – величина, соотношение уровней которой определяет индекс;

- уровень сравнения – это тот период, который сравнивается с другим;

- базисный показатель – это период, с которым выполняется сравнение.

Индексы выражаются в виде коэффициента, если сравниваемая база приравнивается к единице. В случае, когда основной расчет принимается за 100 %, результат получается в процентах. Обычно индексы выражают в форме коэффициента. Его точность указывается до третьего знака после запятой (0,001). Но есть такие методики, для которых важно брать в расчет более точные показатели, например, до 7 знаков. В форме процентов обычно указывают величину с точностью до десятых долей процента (0,1%).

Особенности общих индексов

Большинство изучаемых аналитиками процессов и явлений состоят из большого количества элементов.

Но в случае с использованием в системе неоднородных элементов, их следует привести в сопоставимый вид. Например, разнородные группы товаров имеют стоимость, выраженную в денежных единицах. Именно их и можно суммировать.

В таком случае изменение стоимости будет вызвано общим изменением двух влияющих на нее факторов – количества и цены. Для исследования необходимо произвести оценку каждого из них по отдельности. При определении влияния количества на стоимость показатель цены оставляется в неизменном состоянии на начало базисного периода, а взвешивается только исследуемый первый фактор.

Пример расчета

Общий коэффициент объема продукции можно вычислить индексным методом. Примеры вычислений, представленные ниже, позволят понять суть анализа.

Допустим, предприятие выпускает продукцию А. Ее количество в отчетном периоде возросло с 10 до 13 шт. Цена за 1 штуку оставалась неизменной и равнялась 5 руб. Прибыль предприятия увеличилась с 50 руб. до 65 руб.

В этом случае общий индекс роста объема продукции вычисляется следующим образом:

i = 65/50 = 1,3 = 130 %

В рассмотренном примере на увеличение прибыли предприятия повлияло увеличение количества выпускаемой продукции, так как цена осталась на прежнем уровне. Значит, увеличение производства готовых изделий на 3 шт. было рентабельным и принесло увеличение прибыли на 15 руб.

Ознакомившись с основными принципами и понятиями такого подхода оценки экономического состояния объекта, как метод индексный, можно совершать расчеты влияния факторов на общий результат. Это позволит правильно выявить элементы системы, которые при своем изменении оказали влияние на всю систему. Это поможет аналитику спрогнозировать развитие объекта в будущем и разработать план улучшения каждого фактора, влияющего на общий результат.

Источник

Индексный метод анализа

Индексный метод позволяет определить влияние изменения общего показателя в результате влияния факторов, не только в относительном, но и в абсолютном выражении.

Как правило, анализируемый показатель представляет собой произведение количественного и качественного показателей в различных единицах измерения и поэтому невозможно прямым сложением или вычитанием показателя установить влияние каждого фактора на результативный показатель.

Пример.Объем реализации в рублях представляет собой произведение реализации продукции в шт. на соответствующую им цену.

Для того, чтобы установить как изменяется объем реализации и влияние на это изменение каждого фактора следует определить.

1. Общий индекс изменения объема реализации

2. Частные индексы изменения и влияния фактора на обобщающий показатель:

а) Индекс изменения объема выпущенной продукции.

б) Индекс изменения цен.

3. Общее изменение объема реализации рассчитывается:

Пример.Предприятие реализовывает два вида продукции, данные приведены в таблице.

| Вид изделия | Выпуск в шт. | Цена за изделие | |

| план (q0) | факт (q1) | план (ц0) | факт (ц1) |

| Изделие А | |||

| Изделие Б |

1. Рассчитаем общий индекс изменения объема реализации.

I∆Vp = (9800*320*53000*79) / (10000*300*50000*80) = 1,046 (104,62%)

2.1 Влияние изменения объема выпуска.

Iq = (9800*300*53000*80) / (50000*80*10000*300) = 1,026 (102,6%)

2.2 Влияние изменения цены реализации.

3. Рассчитаем общее изменение объема реализации

Выручка от продаж повысилась по сравнению с планом на 4% (индекс роста 1,046). Рост выручки произошел в результате роста объема реализации на 2,6%. За счет изменения индекса цен на продукцию выручка от реализации возросла на 2%, что в целом составило 4,6%.

4.3 Вертикальный, горизонтальный и трендовый методы анализа.

Вертикальный, горизонтальный и трендовый методы анализа широко используется в финансовом анализе.

· проанализировать состав и структуру хозяйственных средств и источников их формирования (форма №2) (вертикальный анализ);

· проанализировать динамику изменения статей баланса в части роста или сокращения хозяйственных средств и их источников (горизонтальный анализ).

В данном анализе широко используется аналитические таблицы, что позволяет придать наглядность анализируемому показателю.

Вертикальный и горизонтальный анализ чаще всего применяются для оценки имущественного состояния предприятия, анализа структуры и динамики активов и пассивов баланса.

Вертикальный анализ активов баланса позволяет дать оценку структуры хозяйственных средств предприятия на начало и конец периода и проанализировать ее динамику.

Структура активов баланса показывает удельный вес в процентах отдельных частей хозяйственных средств предприятия, для этого валюта актива (строка 300) баланса принимается за 100% и устанавливают какой процент в валюте баланса занимают:

Далее более детально изучается структура по каждому разделу активов, в частности устанавливается удельный вес основных средств.

У предприятий, производящих продукцию, доля основных средств должна быть значительной. С расширением производственно-хозяйственной деятельности величина этих средств возрастает.

В составе хозяйственных средств устанавливается доля нематериальных активов, финансовых вложений, а в составе оборотных активов – наличие запасов, затрат, дебиторской задолженности, денежных средств.

Для анализа структуры активов баланса используют аналитическую таблицу.

| Статья баланса | На начало года | На конец года | Изменения | ||

| в тыс. руб. | уд.вес % | в тыс. руб. | уд.вес % | в тыс. руб. | уд.вес % |

| I.Внеоборотные А итого по разделу I II. Оборотные А итого по разделуII | 67,07 32,93 | 71,17 28,83 | 4,10 -4,10 | ||

| Валюта баланса | 100% | 100% | — |

Как видно из таблицы, для того чтобы рассчитать долю внеоборотных активов на начало периода необходимо валюту баланса принять за 100%, тогда удельный вес внеоборотных активов составит 10182*100/15182 = 67,07.

Данные таблицы позволяют установить какие произошли изменения в хозяйственных средствах, имуществе. Параллельно с вертикальным анализом активов баланса проводят вертикальный анализ его пассивов.

Вертикальный анализ пассивов баланса проводится в аналитической таблице, аналогичной той, по которой оцениваются активы баланса.

Данный анализ позволяет оценить структуру источников с точки зрения удельного веса в процентах источников собственных средств (III раздел пассива), заемных (долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы) а также временно привлеченных средств (краткосрочная дебиторская задолженность).

Валюта пассива принимается за 100% и если наибольший удельный вес приходится на источники собственных средств, то финансовое положение предприятия оценивается как достаточно высокое.

Изменение в сторону снижения удельного веса источников собственных средств и увеличение заемных может служить отрицательной характеристикой финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта.

Особое внимание следует уделить тенденциям увеличения задолженности по:

· бюджету и внебюджетным фондам;

и выяснить причины такого роста.

Горизонтальный анализ активов баланса позволяет оценить изменение статей баланса на конец года по сравнению с началом года в абсолютном выражении и устанавливать динамику изменения каждой статьи.

Здесь каждая статья на начало года оценивается за 100% и путем сравнения с абсолютной суммой на конец периода, определяется сумма абсолютного отклонения и устанавливается темп роста статьи в процентах.

Если наблюдается более высокий темп роста какой либо из статей баланса по сравнению с другими, то в зависимости от того, что это за статьи, можно сделать выводы:

· высокий темп роста нематериальных активов может быть следствием политики инновации;

· более высокий темп роста капитальных вложений может быть следствием инвестиционной политики;

· высокий темп роста производственных запасов может быть связан с расширением производственно-хозяйственной деятельности

Для подтверждения данного заключения рассчитывается коэффициент оборачиваемости оборотных средств на начало и конец года: если этот коэффициент увеличивается, то данное заключение верно, а если уменьшается – это значит, что предприятие вкладывает свои средства в свои запасы. Данные расчета сводятся в аналитическую таблицу.

| Статья баланса | На начало года | На конец года | Изменения | ||

| в тыс. руб. | уд.вес % | в тыс. руб. | темп роста % | в тыс. руб. | темп прироста |

| I.Внеоборотные А итого по разделу I II. Оборотные А итого по разделуII | 100% 100% | 127,29 110,72 | 27,29 10,72 | ||

| Валюта баланса | 100% | 119,95 | 19,95 |

Как видно из таблицы, для того чтобы рассчитать темп роста внеоборотных активов на конец периода по сравнению с его началом, необходимо внеоборотные активы на начало года принять за 100%, тогда темп роста внеоборотных активов составит 12960*100 / 10182= 127,29%

Трендовый анализ проводится на основании рядов динамики за 5-10 периодов деятельности предприятия.

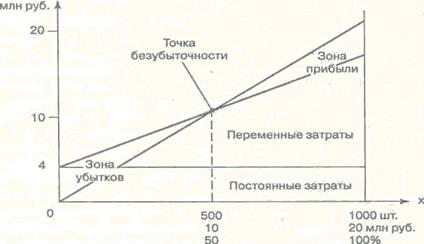

4.4 Маржинальный анализ (графический и расчетно-аналитический подход).

Большую роль в обосновании управленческих решений в бизнесе играет маржинальный анализ, который называют еще анализом безубыточности или содействия доходу; его методика базируется на изучении соотношения между тремя группами важнейших экономических показателей: издержками, объемом производства (реализации) продукции и прибылью, и прогнозировании величины каждого из этих показателей при заданном значении других.

Эта методика основана на делении затрат в зависимости от изменения объема деятельности предприятия на переменные (FV) и постоянные (FC) и использовании категории маржинального дохода.

Маржинальный доход включает в себя постоянные затраты и прибыль.

Маржинальный анализ (анализ безубыточности) широко применяется в странах с развитой рыночной экономикой. Он позволяет:

• более точно исчислить влияние факторов на изменение суммы прибыли и на этой основе более эффективно управлять процессом формирования и прогнозирования ее величины;

• определить критический уровень объема продаж (порога рентабельности), постоянных затрат, цены при заданной величине соответствующих факторов;

• установить зону безопасности (зону безубыточности) предприятия;

• исчислить необходимый объем продаж для получения заданной величины прибыли;

• обосновать наиболее оптимальный вариант управленческих решений, касающихся изменения производственной мощности, ассортимента продукции, ценовой политики, вариантов оборудования, технологии производства, приобретения комплектующих деталей и др. с целью минимизации затрат и увеличения прибыли.

Маржинальный анализ позволяет определить безубыточный объем продаж т.е. то количество единиц продукции, которую необходимо продать, чтобы покрыть затраты, после чего каждая дополнительная единица проданной продукции будет приносить прибыль предприятию.

Разность между фактическим количеством реализованной продукции и безубыточным объемом продаж продукции — это зона безопасности (зона прибыли), и чем больше она, тем прочнее финансовое состояние предприятия.

Безубыточный объем продаж (Vб) и зона безопасности предприятия — основополагающие показатели при разработке бизнес-планов, обосновании управленческих решений, оценке деятельности предприятий.

Для определения их уровня можно использовать аналитический и графический способы.

Где р -цена 1 ед. изделия;

v — переменные расходы на единицу продукции;

Исходя из того, что любое предприятие стремится к получению прибыли, то объем продаж можно рассчитать (V):

V (руб.)= (FC + П)/(1- v/p)

Где П — прибыль от продажи продукции.

Пример. Рассчитать безубыточный объем продаж при следующих условия:

Производственная мощность предприятия 10000 шт.

Цена изделия (р) 5 тыс. руб.

Постоянные затраты (FC) 1000 тыс. руб.

Переменные расходы на единицу продукции (v) 1 тыс. руб.

Vб (шт.)=1000/(5-1) = 250 шт.;

Vб (руб.)=1000/(1- 1/5) = 1250 тыс.руб.

Таким образом, для обеспечения покрытия расходов предприятия, полученными от продаж доходами, необходимо произвести и продать 250 шт. продукции.

Допустим, предприятие планирует получить прибыль от продаж продукции в размере 500 тыс. руб., тогда объем продаж должен составить:

V (шт.)= (1000 + 500)/(5-1) = 375 шт.;

V (руб.)= (1000 + 500)/(1- 1/5) = 1875 тыс.руб.

Безубыточный объем продаж на предприятии составил 250 шт., или 1250 тыс. руб. т.е. при реализации продукции по цене 5 тыс. руб. за 1 шт. на сумму 1250 тыс. руб., предприятие не будет иметь не прибылей, ни убытков. Для того, чтобы получить прибыль в сумме 500 тыс. руб., при прочих равных условиях, объем продаж должен составить 1875 тыс. руб. (375 шт.)

Для определения безубыточного объема продаж и зоны безопасности предприятия построим график (см. рис.).

По горизонтали показывается объем реализации продукции предприятия в шт., или в денежной оценке (если график строится для нескольких видов продукции);

По вертикали — себестоимость проданной продукции и выручка от продаж.

По графику можно установить, при каком объеме реализации продукции предприятие получит прибыль, а при каком ее не будет. Можно определить также точку, в которой затраты будут равны выручке от реализации продукции. Она получила название точки безубыточного объема реализации продукции, или порога рентабельности, или точки окупаемости затрат, ниже которой производство будет убыточным.

Рис. Зависимость между прибылью, объемом реализации продукции и ее себестоимостью

В нашем примере критическая точка расположена на уровне шт. возможного объема реализации продукции. Если пакет заказов на изделия предприятия больше 250 шт. (25 % от его производственной мощности), то будет прибыль. При пакете заказов 37,5 % от возможного объема производства прибыль составит 500 тыс. руб. Если же пакет заказов будет менее 25% от фактической производственной мощности, то предприятие будет убыточным и обанкротится.

Аналитический способ расчета безубыточного объема продаж и зоны безопасности предприятия более удобен, чем графический, так как исключает необходимость чертить каждый раз график, что довольно трудоемко.

4.5 Функционально-стоимостной анализ.

Функционально-стоимостной анализ — метод системного исследования функций отдельного изделия или определенного производственно-хозяйственного процесса, либо управленческой структуры.

ФСА направлен на минимизацию затрат в сферах проектирования, освоения производства, сбыта, промышленного и бытового потребления при повышении:

ФСА все затраты делит на:

§ функционально-необходимые, т.е. затраты распределенные по функциям объекта, по производству;

§ излишние затраты – порожденные неправильным выбором или несовершенством конструкторских решений.

Объекты анализа: отдельные виды изделий; технологические процессы.

— творческое новационное мышление,

— функциональность объектов анализа и затрат на их осуществление,

— разум и опыт научных и практических работников.

Комплексность функционально-стоимостного анализа заключается в исследовании всех факторов, определяющих качество и затраты.

Задачами ФСА являются:

• определение соотношения экономической эффективности производства на всех уровнях и особенно на микроуровне со всей совокупностью затрат живого и овеществленного труда.

• организация технологического и управленческого процесса по всей цепочке производственно-финансовой деятельности.

• активизация экономических рычагов, влияние которых ранее умалялось;

• систематическое наблюдение за эффективностью, надежностью, долгосрочностью использования продукции, платных услуг, консультаций и конструктивных рекомендаций в сфере промышленного и бытового использования.

• классификация и группировка функций: определение главной, основных, вспомогательных, ненужных функций исследуемой системы и ее компонентов;

• построение функциональной модели объекта;

• анализ и оценка значимости функций;

• анализ и оценка затрат, связанных с осуществлением выявленных функций;

• построение функционально-стоимостной диаграммы объекта;

• сравнительный анализ значимости функций и затрат на их реализацию для выявления зон с неоправданно высокими затратами;

• проведение дифференцированного анализа по каждой из функций.

Источник