- Имитация это музыкальный способ

- Имитация (в музыке)

- Смотреть что такое «Имитация (в музыке)» в других словарях:

- Урок 4. Полифония и сведение музыки

- Понятие полифонии

- Происхождение и развитие многоголосия

- Полифонические приемы

- Имитация

- Каноническая имитация

- Конечный и бесконечный канон

- Простая секвенция

- Сложный контрапункт

- Виды полифонии

- Основы сведения музыки

- Критерии качественной аудиозаписи

Имитация это музыкальный способ

Приемы имитационной полифонии

Имитация (лат. imitation – подражание) – повторение голосом мелодии, перед этим исполненной другим голосом. Имитация – важный принцип организации полифонической музыки, так как благодаря общности, голоса прочно связываются в целое.

Голос, первым излагающий мелодию, называется пропостой (итал. proposta – предложение). Подражающий голос называется риспостой (итал. risposta –ответ, возражение).

Имитации характеризуются интервалом вступления имитирующего голоса, расстоянием вступления, количеством пропост и риспост, а также степенью точности подражания, способом имитирования.

Интервал вступления риспосты может быть любой, однако в XVI веке в связи с утверждением мажора и минора с их тонико-доминантовыми отношениями распространились кварто-квинтовые имитации. Усложнение гармонии в XX веке повлекло широкое применение имитаций в диссонирующие интервалы.

Расстояние вступления указывает насколько позже вступает имитирующий голос. В строгом стиле были обычны имитации с небольшим расстоянием вступления. С XVII века утвердились имитации с большим расстоянием вступления.

Имитация, в которой сохраняется ритм и ступеневая величина интервалов, называется строгой. Свободная имитация содержит интервальные и ритмические изменения.

Имитация с преобразованием усложняется использованием какого-либо способа преобразования мелодии в риспосте. Имитация, в которой совмещаются разные способы преобразования, называется комбинированной. Пример ракоходной имитации

Имитация – способ изложения, не является формой произведения. Применима в любой части как полифонического так и неполифонического произведения. Она может быть формой изложения темы или тематического ядра, главным средством мотивной работы в разработках и средних частях различных форм, обновляет звучание тем в репризе.

Канон (лат. canon – правило) – полифонический прием, основанный на длительном воспроизведении риспостой начального голоса. Второе значение – полифоническая форма (композиция), основанная на технике канонической имитации. Выразительные возможности канона кроются в максимальном единстве голосов, концентрированном воплощении образа.

Каноны, также как имитации, характеризуются интервалом вступления имитирующего голоса, расстоянием вступления, количеством пропост и риспост, степенью точности и характером имитирования, а также по признаку конечности или повторяемости.

Двухголосный канон технически не сложен.

Методика сочинения канона:

1. сочинить отдел А в пропосте;

2. переписать его в риспосту;

3 . сочинить отдел В в пропосте;

4. переписать его в риспосту;

5. сочинить отдел С в пропосте;

6. переписать его в риспосту; 7. написать каденцию.

Трех- и четырехголосные каноны технически более сложны, так как требуют применения сложного контрапункта. В канонах симметричных ( I разряд ) голоса вступают через равные промежутки времени, поэтому возникает вертикально-подвижной контрапункт.

В канонах несимметричных ( II разряд ) голоса вступают через разные промежутки времени, возникает горизонтальный или вдвойне-подвижной контрапункт

Двойной канон – это два канона, звучащих одновременно. Если каждая пропоста имеет одну риспосту, то всего будут 4 голоса, если по две риспосты, то 6 голосов. Порядок вступления голосов осуществляется по любой из следующих схем:

Выдающиеся образцы двойных канонов: Шостакович. Фуга e — moll . Шостакович. Симфония №5, часть 1. Шостакович. Симфония №8, часть 1.

Канон с преобразованием характеризуется применением обращения, ракохода, увеличения или уменьшения, а также комбинированием этих способов.

Применение канона известно с времен Парижской школы ( XII век). Техника канона расцветает в XV — XVI веках у нидерландских контрапунктистов. В свободном стиле канон используется в самостоятельных пьесах, в вариациях, может быть формой оперной сцены, формой изложения темы в сонатной форме, средством развития в серединах и разработках.

Бесконечный канон – канон, который возвращается к своему началу и может быть повторен без перерыва в имитировании. Бесконечные каноны I разряда в приму пишутся в простом контрапункте. Бесконечный канон в октаву пишется при Iv = — 14, в нону при Iv = — 16, в дециму при Iv = — 18.

В бесконечных канонах II разряда расстояние вступления между последней риспостой и повторением пропосты практически не ограничено и может быть очень продолжительным.

Постоянное возвращение к началу делает эту форму пригодной для песен шуточного характера. Народный обычай петь каноны был распространен в Англии, Франции, Нидерландах. Есть примеры использования бесконечного канона в оперных ансамблях (Бетховен. «Фиделио» №3; Глинка. «Руслан и Людмила», квартет «Какое чудное мгновенье»), вариациях (Шуман «Симфонические этюды», вар.4), инструментальных пьесах. Некоторой статичностью бесконечного канона объясняется то, что он почти не применяется в фуге.

Каноническая секвенция – разновидность бесконечного канона, который возвращается к своему началу, но на другой высоте и повторяется без перерыва в имитировании. Каноническая секвенция I разряда пишется в вертикально-подвижном контрапункте

При нечетном показателе шаг секвенции равен секунде или кварте. При четном показателе шаг секвенции — терция или квинта. Применяется каноническая секвенция в неустойчивых построениях: интермедиях, разработках, серединах, связках.

1. Определите полифонический прием

б)

в)

г)

2. На писать имитацию в верхнюю квинту с расстоянием вступления 2 такта на данную тему

Источник

Имитация (в музыке)

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . 1969—1978 .

Смотреть что такое «Имитация (в музыке)» в других словарях:

ИМИТАЦИЯ — (лат., от imitare подражать). 1) подражание, подделка. 2) в музыке проведение, в разных голосах, одной и той же музыкальной фразы. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ИМИТАЦИЯ лат., от imitari,… … Словарь иностранных слов русского языка

ИМИТАЦИЯ — (от лат. imitatio подражание) 1) подражание кому либо или чему либо, воспроизведение; подделка2)] В многоголосной музыке точное или видоизмененное повторение в каком либо голосе мелодии, перед этим прозвучавшей в другом голосе. На имитации… … Большой Энциклопедический словарь

Имитация — (от латинского imitatio подражание), 1) подражание кому либо или чему либо, воспроизведение; подделка. 2) В музыке повторение (точное или измененное) в каком либо голосе мелодии, перед тем прозвучавшей в другом голосе. Основа канона, ричеркара,… … Иллюстрированный энциклопедический словарь

ИМИТАЦИЯ — Это латинское слово (imitatio) означает подражание. Имитировать значит подражать. В искусстве, да и в жизни, имитация встречается очень часто. Почти каждый человек умеет имитировать манеру разговора, жесты и мимику других людей, пение птиц,… … Музыкальный словарь

имитация — и, ж. 1) (чего, только ед.) Искусное подражание кому л. или чему л., точное воспроизведение чего л. Имитация голосов птиц. Запомнилась. молодая, красивая женщина, обладавшая большими способностями к имитации. Она то представляла Сару Бернар. … … Популярный словарь русского языка

имитация — и; ж. [лат. imitatio] 1. к Имитировать (1 3 зн.). И. соловьиного пения. Способности к имитации. И. слов попугаем. И. лошадиного ржания. 2. чего. Подделка подо что л. И. мрамора. И. красного дерева. И. жемчуга. И. под старину. 3. Муз. Повторение… … Энциклопедический словарь

Имитация — (лат.) музыкальный термин, обозначающий повторение музыкальной мысли, исполненной одним из голосов, другим голосом, начиная с той или другой ступени. Имитация составляет прием полифонической музыки, делится на строгую и свободную. При строгой И.… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Имитация — I Имитация (от лат. imitatio подражание) 1) подражание, уподобление кому, чему либо, воспроизведение, повторение. 2) Подделка. II Имитация в музыке, точное или неточное повторение в каком либо голосе многоголосного музыкального… … Большая советская энциклопедия

Имитация — (от лат. imitatio подражание) точное или неточное повторение в каком либо голосе мелодии, непосредственно перед этим прозвучавшей в другом голосе. Голос, первым излагающий мелодию, называется начальным, или пропостой (итал. proposta… … Музыкальная энциклопедия

Форма в музыке — строение музыкального сочинения, имеющее в основе пропорциональность частей и симметрию. В музыкальной архитектонике установились следующие Ф.: предложение (см.), период (см.), двух и трехколенный склады (см. Колено). Все эти Ф. имеют еще… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Источник

Урок 4. Полифония и сведение музыки

Итак, давайте приступим.

Содержание:

План действий понятен, поэтому приступаем к работе!

Понятие полифонии

Термин «полифония» произошел от латинского polyphonia, где poly означает «много», а phonia переводится как «звук». Под полифонией подразумевается принцип сложения звуков (голосов и мелодий) на основе функционального равноправия.

Это так называемое многоголосие, т.е. одновременное звучание двух и более мелодий и/или голосов. Полифония подразумевает гармоническое слияние нескольких самостоятельных голосов и/или мелодий в единое музыкальное произведение.

Кроме того, одноименная дисциплина «Полифония» преподается в музыкальных учебных заведениях на факультетах и отделениях композиторского искусства и музыковедения.

Иноязычный термин polyphonia в русском языке не претерпел существенных трансформаций, кроме как написание кириллицей вместо латиницы. И, казалось бы, подчиняется правилу «как слышится, так и пишется». Нюанс в том, что слышится этот термин всем по-разному, и ударения тоже ставятся по-разному.

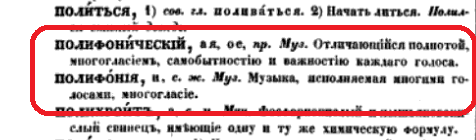

Так, в «Словаре церковнославянского и русского языка», изданном Императорской Академией Наук в 1847 году, предписывается ставить ударение на вторую «о» в слове «полифОния» и на вторую «и» в слове «полифонИческий» [Словарь, Т.3, 1847]. Вот как выглядит страничка в этом издании:

Начиная с середины 20 века и по сей день в русском языке мирно сосуществуют два варианта ударения: на последнюю «о» и на вторую букву «и». Так, в «Большой Советской Энциклопедии» предлагается ставить ударение на последнюю «о» [В. Фраенов, 2004]. Вот скриншот странички БСЭ:

В «Толковом словаре» под редакцией лингвиста Сергея Кузнецова в слове «полифония» подударной является вторая буква «и» [С. Кузнецов, 2000]. В слове «полифонИческий» ударение на букву «и», как и в более ранних изданиях:

Отметим, что «Google Переводчик» поддерживает последний вариант и если вы внесете слово «полифония» в колонку для перевода и нажмете значок динамика, то отчетливо услышите ударение на последней букве «и». Значок динамика обведен на картинке красным цветом:

Теперь, когда мы поняли, в целом, что такое полифония и как правильно произносить это слово, можно углубиться в тему.

Происхождение и развитие многоголосия

Многоголосие – достаточно сложное явление в музыке, и в разных культурах оно имеет свои особенности. Так, в странах Востока многоголосие изначально имело преимущественно инструментальную основу. Другим словами, там были распространены многострунные музыкальные инструменты, струнные ансамбли, струнное сопровождение пения. В странах Запада многоголосие было чаще вокальным. Это было хоровое пение, в том числе acapella (без музыкального сопровождения).

Развитие многоголосия в начальной стадии принято называть термином «гетерофония», т.е. разнозвучие. Так, еще в 7 веке была принята практика надстройки одного, двух и более голосов над звучанием хорала, т.е. богослужебного пения.

В эпоху Средневековья и Возрождения получил распространение мотет – многоголосый вокал. Это не был хорал плюс надстройка голосов в чистом виде. Это уже было более сложное вокальное произведение, хотя элементы хорала в нем очень заметны. В целом, мотет стал гибридной музыкальной формой, вобравшей в себя традиции церковного и светского пения.

Церковное пение тоже прогрессировало в техническом плане. Так, в Средневековье получила распространение так называемая католическая месса. Она строилась на чередовании сольных и хоровых партий. В целом в мессах и мотетах образца 15-16 столетий достаточно активно использовался весь арсенал многоголосия. Настроение создавалось за счет нарастания и убывания плотности звучания, разных сочетаний высоких и низких голосов, постепенного включения отдельных голосов или групп голосов.

Развивалось и исключительно светская певческая традиция. Так, в 16 веке набирает популярность такой песенный формат, как мандригал. Это двух- или трехголосое произведение, как правило, любовного лирического содержания. Зачатки этой песенной культуры появились еще в 14 столетии, но на тот момент не получили особого развития. Мадригалам 16-17 столетия присущи разнообразие ритмов, свобода голосоведения, применение модуляции (перехода в другую тональность в конце произведения).

Термин «ричекар» происходит от французского rechercher, что означает «поиск» (помните знаменитое Cherchez la femme?) и, применительно к музыке, может трактоваться по-разному. Изначально под термином подразумевался поиск интонации, позже – поиск и разработка мотивов. Наиболее известные формы ричекара – пьеса для клавира, произведение для инструментального или вокально-инструментального ансамбля.

Самый давний ричекар обнаружен в сборнике пьес, изданных в 1540 году в Венеции. Еще 4 пьесы для клавира найдены в сборнике произведений композитора Джироламо Каваццони, вышедшем в 1543 году. Наиболее известным считается 6-голосный ричекар из «Музыкального приношения» Баха, написанный великим гением уже в 18 столетии.

Отметим, что стили и мелодика вокальной полифонии уже в те годы были тесно связаны с текстом. Так, для лирических текстов свойственны распевы, а для коротких фраз – декламация. В принципе, развитие традиций многоголосья можно свести к двум полифоническим трендам.

Полифонические тренды Средневековья:

| Строгое письмо (строгий стиль) – жесткая регламентация принципов мелодики и голосоведения на основе диатонических ладов. Применялось преимущественно в церковной музыке. | Свободное письмо (свободный стиль) – большая вариативность принципов построения мелодий и голосоведения, использование мажорного и минорного ладов. Применялось преимущественно в светской музыке. |

Информацию о ладах вы получили в предыдущем уроке, поэтому сейчас понимаете, о чем идет речь. Это самые общие сведения о развитии традиций многоголосия. Более подробно об истории становления многоголосия в разных культурах и полифонических трендах можно прочитать в специальной учебной литературе по курсу «Полифония» [Т. Мюллер, 1989]. Там же можно найти ноты к средневековым музыкальным произведениям и, если вам это интересно, разучить несколько вокальных и инструментальных партий. К слову, если вы пока не умеете петь, но хотели бы научиться, сделать первые шаги на пути к вокальному мастерству можно, изучив наш курс «Развитие голоса и речи».

Теперь самое время перейти к приемам полифонии с тем, чтобы более ясно понимать, как именно многоголосие складывается в единую мелодию.

Полифонические приемы

В любом учебном курсе полифонии можно встретить такой термин как контрапункт. Он происходит от латинского словосочетания punctum contra punctum, что означает «точка против точки». Или, применительно к музыке, «нота против ноты», «мелодия против мелодии».

Контрапункт означает способ соединения двух и более мелодических линий, вокальных или инструментальных, в музыкальное произведение. Условно говоря, можно считать, что понятия «контрапункт» и «полифонический прием», «полифоническая техника» – синонимы. Это никак не отменяет тот факт, что у термина «контрапункт» есть несколько разных значений. И теперь давайте рассмотрим несколько основных приемов полифонии.

Имитация

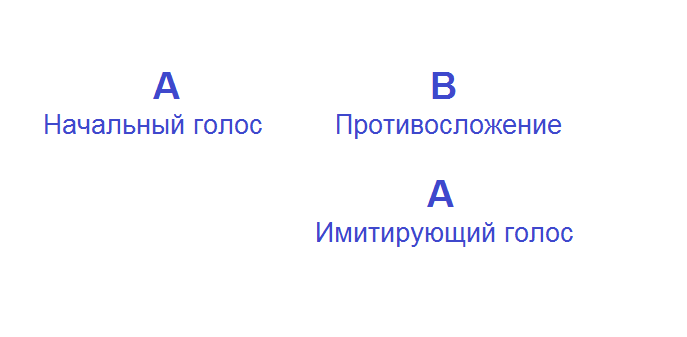

Имитация – это когда к начальному одноголосному звучанию через какое-то время присоединяется второй (имитирующий) голос, который повторяет ранее прозвучавший отрывок на той же самой или другой ноте. Схематически это выглядит следующим образом:

Уточним, что используемый на схеме термин «противосложение» – это голос, сопутствующий другому голосу в полифонической мелодии. Гармоническое созвучие достигается при помощи различных техник: дополнительный ритм, смена мелодического рисунка и т.д.

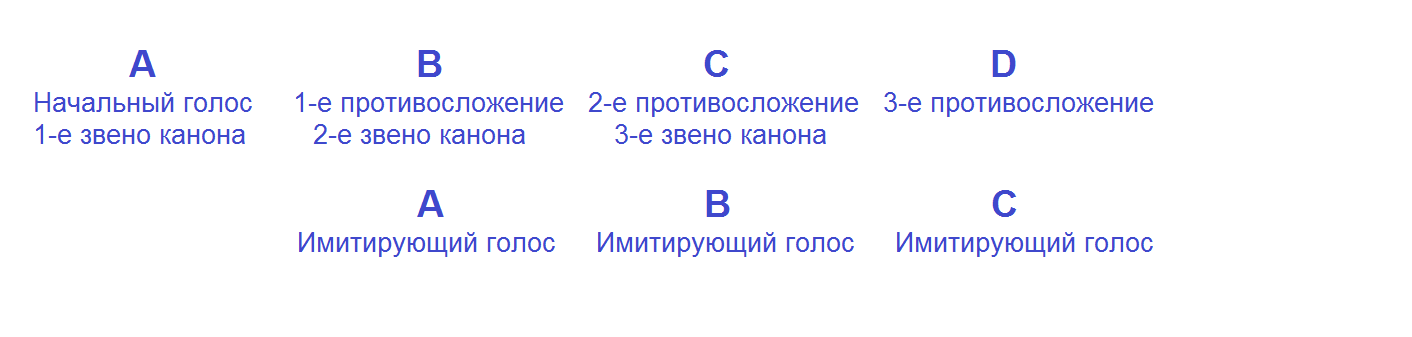

Каноническая имитация

Каноническая, она же непрерывная имитация – более сложный прием, при котором повторяется не только ранее прозвучавший отрывок, но и противосложение. Вот как это выглядит схематически:

Термином «звенья», который вы видите на схеме, как раз и обозначают повторяющиеся части канонической имитации. На вышеприведенной иллюстрации мы видим 3 элемента начального голоса, которые повторяет имитирующий голос. Значит, тут 3 звена.

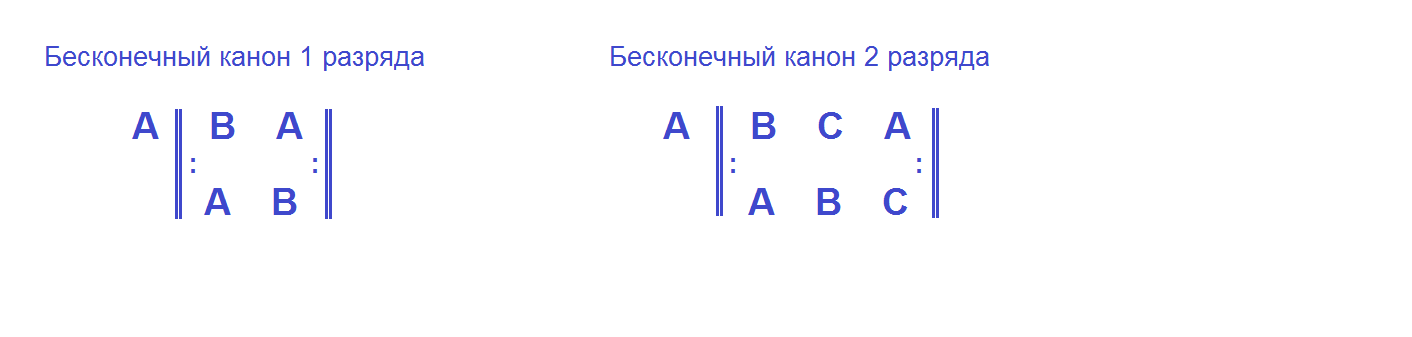

Конечный и бесконечный канон

Конечный канон и бесконечный канон – это разновидности канонической имитации. Бесконечный канон предполагает возвращение первоначального материала в какой-то момент времени. Конечный канон таких возвратов не предполагает. На вышеприведенном рисунке представлен вариант конечного канона. А теперь посмотрим, как выглядит бесконечный канон, и поймем разницу:

Поясним, что под бесконечным каноном 1-го разряда подразумевается имитация с 2-мя звеньями, а под бесконечным каноном 2-го разряда – имитация с количеством звеньев от 3-х и более.

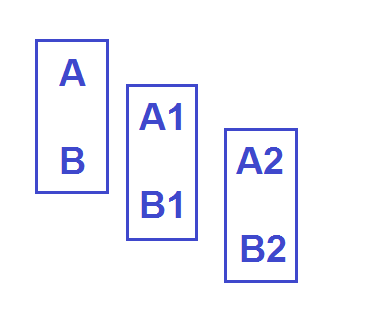

Простая секвенция

Простая секвенция – это перемещение полифонического элемента на другую высоту звука, при этом соотношение (интервал) между составными частями элемента не изменяется:

Так, на схеме буква «А» условно обозначает начальный голос, буква «В» обозначает имитирующий голос, а цифры 1 и 2 – первое и второе перемещение полифонического элемента.

Сложный контрапункт

Сложный контрапункт – это полифоническая техника, объединяющая множество полифонических приемов, которые позволяют генерировать из первоначальной полифонии новые мелодии путем либо изменения соотношения голосов, либо внесения изменений в мелодии, составляющие первоначальную полифонию.

Разновидности сложного контрапункта:

- Подвижной контрапункт – образование новых мелодий путем перестановки неизменяемых мелодических голосов относительно друг друга.

- Обратимый контрапункт – образование новых мелодий путем изменения собственно мелодий, составляющих полифонию.

В зависимости от направления перестановки мелодических голосов различают вертикальные, горизонтальные и двойные (одновременно вертикальные и горизонтальные) подвижные контрапункты.

На самом деле, сложный контрапункт только называется «сложным». Если вы хорошо проработаете материал следующего урока по развитию музыкального слуха, вы без труда распознаете эту полифоническую технику на слух.

Это лишь некоторые наиболее простые для понимания начинающего музыканта полифонические приемы. Узнать больше об этих и других полифонических приемах вы можете из учебного пособия музыковеда, члена Союза композиторов России, член-корреспондента Петровской академии наук и искусств Валентины Осиповой «Полифония. Полифонические приемы» [В. Осипова, 2006].

После того как мы изучили некоторые приемы полифонии, нам будет проще разобраться в классификации видов полифонии.

Виды полифонии

Различают 4 основных вида полифонии. Каждый из видов основывается преимущественно на определенном типе полифонических приемов. Названия видов полифонии в большинстве случаев говорят сами за себя.

Какие бывают разновидности полифонии:

| 1 | Имитационная – вид полифонии, в котором разные голоса по очереди воспроизводят одну и ту же мелодию. Имитационная полифония включает в себя разные приемы имитации. |

| 2 | Подголосочная – вид полифонии, где одномоментно звучит основная мелодия и ее вариации, так называемые подголоски. У подголосков может быть разная степень выраженности и самостоятельности, но они обязательно подчиняются общей линии. |

| 3 | Контрастная (разнотемная) – вид полифонии, где в общем звучании объединяются разные и весьма контрастные голоса. Контраст подчеркивается разницей ритмов, акцентов, кульминаций, скорости движения отрывков мелодии и другими способами. В то же время, единство и гармоничность мелодии обеспечиваются общей тональностью и интонационными взаимосвязями. |

| 4 | Скрытая – вид полифонии, в котором одноголосная мелодическая линия как бы распадается на несколько других линий, для каждой из которых свойственны свои интонационные тяготения. |

Более подробно о каждой разновидности полифонии вы можете почитать в книге «Полифония. Полифонические приемы» [В. Осипова, 2006], так что оставляем это на ваше усмотрение. Мы же вплотную подошли к такой важной для каждого музыканта и композитора теме как сведение музыки.

Основы сведения музыки

Понятие «полифония» напрямую связано со сведением музыки и получением готового аудиотрека. Ранее мы узнали, что под полифонией подразумевается принцип сложения звуков (голосов и мелодий) на основе функционального равноправия. Это так называемое многоголосие, т.е. одновременное звучание двух и более мелодий и/или голосов. Полифония подразумевает гармоническое слияние нескольких самостоятельных голосов и/или мелодий в единое музыкальное произведение.

Собственно говоря, сведение музыки – это та же полифония, только на компьютере, а не на нотном стане. Сведение тоже предполагает взаимодействие минимум двух музыкальных линий – вокала и «минусовки» либо сопровождения музыкального инструмента. Если инструментов много, сведение превращается в организацию взаимодействия множества мелодических линий, каждая из которых может быть либо непрерывной на протяжении всего произведения, либо же появляться и периодически исчезать.

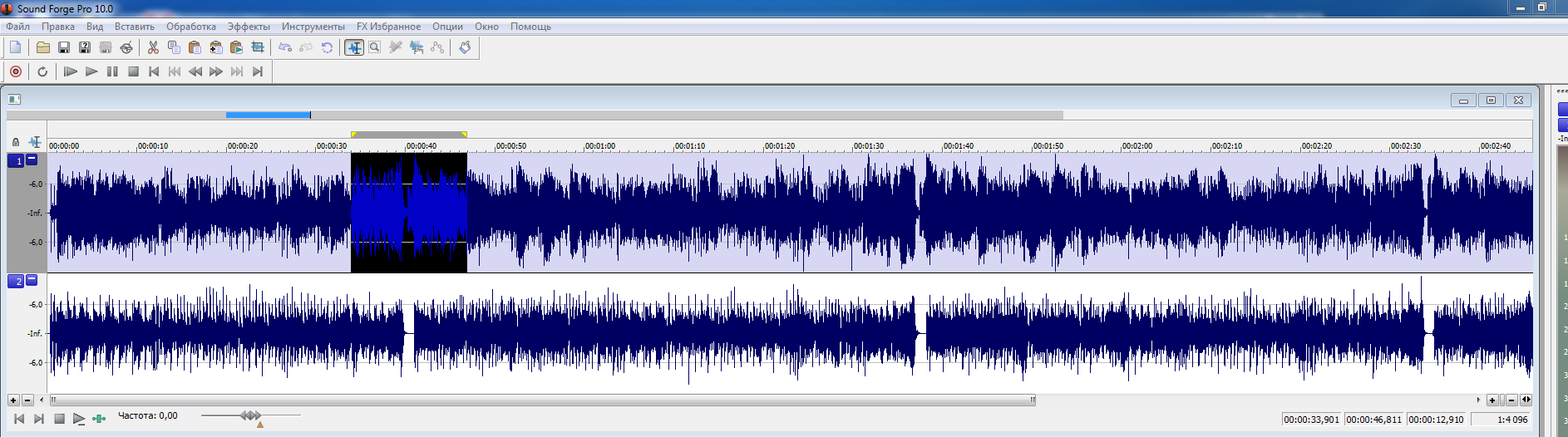

Если вы вернетесь чуть назад и посмотрите еще раз схематическое изображение полифонических приемов, то увидите много общего с интерфейсом большинства компьютерных программ, предназначенных для работы со звуком. Точно так, как большинство полифонических приемов изображено по схеме «один голос – одна дорожка», в программах обработки звука для каждой мелодической линии предназначена отдельная дорожка. Вот как может выглядеть простейший вариант сведения двух дорожек в программе Sound Forge:

Соответственно, если нужно будет свести, к примеру, голос, электрогитару, бас-гитару, синтезатор и ударные, дорожек будет 5. А если нужно будет сделать студийную оркестровую запись, там уже будет несколько десятков дорожек из расчета по одной под каждый инструмент.

Процесс сведения музыки – это не просто следование нотной записи и точное расположение начала и окончания музыкальных линий относительно друг друга. Хотя и это непросто, если в записи много шестнадцатых, тридцать вторых и шестьдесят четвертых нот, в которые «попасть» сложнее, чем в целые.

Само собой, саунд-продюсер должен услышать и нейтрализовать вкрапления посторонних звуков, которые могут появиться даже при записи в хорошей студии, не говоря уже о записях, сделанных в домашних условиях или, наоборот, во время концертов. Хотя, концертная запись тоже может быть очень качественной.

В качестве примера можно привести концертный альбом HAARP британской рок-группы Muse. Запись была сделана на стадионе Wembley. Тогда с разницей в 1 день прошли 2 концерта группы: 16 и 17 июня. Интересно, что для аудиоверсии на CD взяли запись от 16 июня, а для видеоверсии на DVD использовали запись концерта, прошедшего 17 июня 2007 года:

В любом случае звукорежиссеру или саунд-продюсеру придется немало поработать, чтобы даже хорошо записанное сложное многоголосие превратилось в полноценное законченное произведение. Это воистину творческий процесс, в котором приходится учитывать массу нюансов. Но, как мы уже многократно убеждались, музыка описывается вполне конкретными исчисляемыми категориями – герцами, децибелами и т.д. И критерии качественного сведения трека тоже есть, причем там используются и объективные технические, и субъективные художественные понятия.

Критерии качественной аудиозаписи

Эти критерии разработала существовавшая во второй половине 20 века Международная организация телевидения и радиовещания (OIRT), и они известны как Протокол OIRT, а положения Протокола и сегодня берут за основу оценки качества аудиозаписей многие структуры. Рассмотрим вкратце, каким же критериям должна соответствовать качественная запись согласно этому Протоколу.

Обзор положений Протокола OIRT:

Источник