Художественный образ это способ художественного отражения действительности

Особенности художественного образа в литературе

Понятие и определение художественного образа

По мнению литературоведа Л. И. Тимофеева, художественный образ является конкретной и в то же время обобщённой картиной человеческой жизни. Это важная эстетическая категория, созданная при помощи воображения.

Какой-либо образ в художественном произведении – это преобразование действительности, становящееся возможным благодаря богатой авторской фантазии. Он вовсе не списан с натуры и не похож на реальное явление или предмет. Основной функцией становится отражение важных для писателя идей, переживаний. С его помощью авторский замысел воплощается в нетривиальную форму.

Художественный образ в литературе и искусстве на том или ином этапе человеческого развития имеет весомые отличия. Это происходит по нескольким причинам:

- каждой эпохе свойственны свои особенности отражения реальности. Это оказывает влияние и на процесс создания художественных произведений авторами-сентименталистами, писателями- модернистами и т. д.;

- активное развитие искусства предопределяет изменение соотношения реальности и идеала, эмоционального и рационального аспектов жизни, действительности и фантазии.

В произведениях литературы классицизма на первом плане находилась борьба долга и чувства. При этом положительные персонажи книг непременно делали выбор в пользу первого, принося в жертву личное счастье (во имя блага государства).

Писатели-романтики, напротив, считали, что литературный образ – символ бунтарства. Главный герой их произведений, как правило, отвергает общественные устои.

Писатели-модернисты были убеждены в том, что познание мира происходит с помощью иррациональных средств (например, интуиции, вдохновения). Именно таких взглядов они и придерживались при создании образов литературных героев.

Для писателей-реалистов характерно рациональное познание мира. Такие авторы пытаются обнаружить тесные причинно-следственные связи между предметами и явлениями. В центре повествования в реалистическом литературном творчестве находятся взаимоотношения личности с окружающим миром. Авторов-модернистов и романтиков волнует, прежде всего, внутренний мир их персонажей, субъективные переживания героев.

Определение понятия «художественный образ» предусматривает такие его свойства:

Особенности художественного образа в произведениях

Историческая личность в тексте литературного произведения нередко имеет авторскую характеристику. Например, образ Пугачёва в пушкинском романе «Капитанская дочка» является довольно противоречивым. В литературном творении он показан злодеем, вступившим на преступный путь насилия и готовым на безжалостную расправу с отказавшимися присягать самозванцу людьми. Несмотря на это, Емельян Пугачёв способен и на добрые поступки. Именно он приходит на помощь Гриневу в безвыходной ситуации. В романе «Капитанская дочка» А. С. Пушкин создает литературный образ сильной, жестокой, но в то же время романтической натуры.

Художественный образ – категория эстетики, которой может быть свойственно комическое или трагическое начало. Комическое (сатирическое) присуще многим героям М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. В. Гоголя. Другая эстетическая функция (трагическое начало) была использована при создании образов Р. Раскольникова, Е. Базарова.

Система образов в стихотворениях

При прочтении стихотворения «Парус» перед читателем возникает образ мятежной человеческой души, полной возвышенных стремлений, но в то же время пребывающей в вечном поиске, подверженной мучительным противоречиям. В этом произведении М. Ю. Лермонтов использует образ-символ (так в литературоведении называют приём развёрнутой метафоры).

Тема Родины также довольно часто звучит в художественном творчестве. Литература воспевает сложный, самобытный образ Руси. Он предстаёт перед читателем во множестве произведений. Наиболее ярко черты художественного образа раскрыты в:

- стихотворении «Родина» М. Ю. Лермонтова;

- гоголевской поэме «Мёртвые души»;

- стихотворении А. Блока «Россия»;

- творчестве С. А. Есенина (например, в его стихотворениях «Запели тесаные дроги…»).

Характерные особенности образа предусматривают его неоднозначность. Яркий тому пример – характер Петра I в поэме «Медный всадник» А. С. Пушкина. Без всякого сомнения, самодержец – активный реформатор, сумевший «прорубить» окно в Европу, царь-преобразователь, который основал великолепный город на Неве. С другой стороны, деспотичный правитель – олицетворение жёсткой государственной власти, безучастной к страданиям простых людей, безжалостно ломающей их судьбы.

Для многих поэтов особый эстетический смысл нёс в себе и образ северной столицы. Санкт-Петербург был воспет в следующих произведениях:

- «Реквием» (Анны Ахматовой);

- «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…» (Осипа Мандельштама).

Примеры художественных образов свидетельствуют о неисчерпаемости, многогранности этой эстетической категории. К примеру, образ спасителя в произведении «Двенадцать» А. А. Блока довольно сложен для понимания. У литературоведов нет однозначного мнения на этот счёт. Но, по мнению большинства специалистов, образ Иисуса Христа в этой поэме олицетворяет исключительную важность произошедшего события, до конца не осознанную людьми.

Художественный вымысел автора позволяет сравнить революцию со страшным судом. Красноармейцы отрицают общепринятые нравственные основы, совершенно не задумываясь о цене человеческой жизни.

Художественный образ подвержен влиянию времени: произведение прошлой эпохи нередко обретает новое прочтение. А характер созданных автором типичных героев обогащается новыми чертами. В этом плане художественный образ столь же неисчерпаем, как и сама жизнь.

Источник

Художественный образ это способ художественного отражения действительности

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ — способ и форма освоения действительности в искусстве, всеобщая категория художественного творчества. Именно художественная образность отличает искусство от всех других форм отражения и познания действительности: науки , религии, политики и т. д. Среди других эстетических категорий художественный образ получил разви тие значительно позже. В античной и средневековой эстетике, не выделявшей художественное в особое направление, искусство характеризовалось преимущественно каноном —набором технологических рекомендаций, обеспечивающих подражание (мимесис) художественному началу самого бытия.

Современное понимание художественного образа было представлено немецким философом Гегелем в ХІХ веке. «Искусство в своей внешней явленности указывает посредством себя на нечто более высокое, на сферу мысли. Гегель писал, что «чувственные образы и знаки выступают в искусстве не только ради себя и своего непосредственного выявления, а с тем, чтобы в этой форме удовлетворить высшие духовные интересы, так как они обладают способностью пробудить и затронуть все глубины сознания и вызвать их отклик в духе». [1] Искусство начали понимать как особое мышление в образах, представляющее истинно всеобщее,идею в сфере чувственности.

В наше время искусство уже не передает знание об окружающей действительности.Для искусства XX века, отказавшегося от реалий современного мира, становится сомнительной его образная природа. Но все же опыт и искусства, и эстетики ХХ века говорит о том, что категория «художественный образ» необходима, поскольку художественный образ раскрывает важнейшие специфические особенности искусства.

Аспекты художественного образа показывают причастность этого понятия сразу ко многим сферам познания и бытия.

Онтологический( понимание закономерностей бытия) аспект.

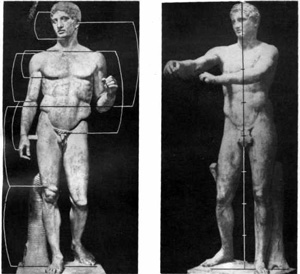

Произведение искусства создается мастером из определенного материала, который сам по себе не является эстетическим объектом.И тем не менее, будучи безразличным к этому материалу, образ использует его природные свойства как знаки собственного содержания. Статуя «безразлична» к химическому составу мрамора, но не к его фактуре и оттенку.

Семиотический (знаковый)аспект. В художественном образе средством смыслового общения в рамках определенного искусства выступает знак с его возможностями представлять, фиксировать определённые свойства и характеристики объекта, определяющие область приложения. Звуки музыки, движения тела в танце, геометрические формы в архитектуре, мазки красок в живописи и т.д. играют роль знаков и символов в языке искусства, с их помощью формируется целостный художественный образ.С подобной точки зрения образ оказывается фактом воображаемого бытия, он всякий раз заново реализуется в воображении человека, который владеет информацией, своеобразным ключем, для расшифровки знаков, понимания искусства, которое он наблюдает.Так, для того чтобы вполне понять смысл традиционного японского или китайского театрального представления, нужно знакомство с особым языком жестов и поз.

Гносеологический (познавательный) аспект.Художественный образ есть вымысел, но вымысел, позволяющий предположить его возможность быть в реальной жизни. Это не просто формальное допущение, а допущение, даже в случае преднамеренной фантастичности, внушаемое художником с максимальной чувственной убедительностью, достигающее видимости воплощения. Так о полотне Рембрандта «Возвращение блудного сына» можно сказать лишь то, что такой предмет реален и хранится в Государственном Эрмитаже, но изображенное на этом полотне — факт, конкретно не случившийся в действительности, однако всегда в ней возможный.

Эстетический аспект( чувственное восприятие прекрасного).Художественный образ представляется целесообразным жизнеподобным организмом, в котором нет лишнего, случайного, механически служебного и который производит впечатление красоты именно в силу совершенного единства и конечной осмысленности своих частей,гармонии содержания и формы, целостности и способности воздействовать на реципиента. Человеку необходимо чувство прекрасного.Все что производит человек,создается по законам красоты.

Художественный образ — это и категория, обозначающая, творчество по законам красоты и структура сознания, в которой образ предстает способом освоения мира и передачи художественной информации.

В широком общефилософском плане образ — субъективная копия объективной

реальности,созданная в процессе особой идеальной деятельности по специфическим законам субъектом искусства — художником.

Это какая-то другая форма жизни, связанная с реальностью, но с ней не совпадающая. В этом мире образами является все: человек и животное, солнце и луна, море и небо,цветы и деревья. В этом вымышленном мире смутно узнается реальность, но в то же время это не обычная жизнь, и ее нельзя мерить рамками обычной жизни.

Виды художественных образов

Все многообразие образов можно сгруппировать по определенным принципам:

Предметное содержание образа ; предполагает следующие типы образов:

- образы – люди, создают систему персонажей;

- образы природы,пейзаж;в рамках пейзажа выделяют городской пейзаж – образы второй природы, созданные человеком.

- образы – вещи (предметные), формируют интерьер;

- образные гиперсистемы; сложные образные системы, как правило, выходящих за пределы одного произведения. Наиболее сложной образной гиперсистемой является образ мира.

Предметные группы могут быть источником различных деталей; переносясь из одной группы в другую, формируя образную метафористику (ассоциативное сопряжение разных объектов)

По механизму восприятия :

- зрительные образы лежат в основе живописи, графики, фотографии ;

- слуховые (эмоциональные) образы -в основе музыки, пения;

- зрительно-слуховые — в основе театра, кино, танца;

- обонятельные-дают понятие об аромате, запахе;

- тактильные-то что можно почувствовать прикосновением руки,кожей.

По мнению некоторых авторов, литература занимает особенное место, это и слуховая и зрительная форма образного восприятия. Материальным носителем образности в художественной литературе является слово, речь.

Также следует назвать такие вспомогательные формы образного восприятия, как моторная форма(в архитектуре, танце) и моторно-осязательная (в скульптуре, декоративно-прикладном искусстве).

Различают образы «в собственном смысле» и образы «в несобственном» смысле . К первым немецкий философ Гегель относит более или менее прямое,— изоморфное, изображение (буквальное описание) внешности предмета, а ко вторым — опосредствованное, переносное изображение одного предмета через другой. В этот разряд образов у него попадают метафоры, сравнения, всевозможные фигуры речи. Особое значение Гегель уделяет фантазии в создании поэтических образов.

Многообразие типов художественных образов обусловлено их видовой принадлежностью , внутренними законами развития и используемым «материалом» каждого из искусств. Это словесный, музыкальный, пластический, архитектурный и другие образы. Они отличаются друг от друга, напр., мерой соотношения в них чувственного и идеального (рационального) моментов. В «портретном» изображении превалирует (или по крайней мере выходит на первый план) чувственная конкретность, в символическом образе доминирует идеальное (мыслительное) начало, а в типическом (реалистическом) образе очевидно стремление к их гармоническому сочетанию.

Видовые отличия, своеобразие образов искусства предметно выражаются (а во многом и оказываются заданными) характером «материала» и «языка», посредством которых они создаются, воплощаются.В руках талантливого художника «материал» не просто «оживает», но обнаруживает поистине магическую изобразительно-выразительную силу в передаче самых тонких и глубоких мыслей и чувств.

Структура художественного образа. В понимании структуры произведения ключевую роль играют понятия формы и содержания.

Содержание — конкретное наполнение художественного образа, действительность в сознании творца. Это мощное духовно-эмоциональное состояние, в котором находится субъект восприятия в момент приобщения к произведению искусства, ощущается им как вхождение в какую-то неведомую реальность высшего порядка, сопровождающееся неописуемой радостью, сильным духовным наслаждением.Истинное художественное содержание произведения искусства принципиально неописуемо. «Все, что может быть описано словами в произведении искусства, фактически относится или к его художественной форме, которая имеет много уровней своего бытия, или к внехудожественным уровням произведения, которые обычно трудно отделимы от художественных.»[2]

Основные элементы содержания :

Предмет – элемент бытия, на который обратил внимание автор произведения. Источник конкретен – природа, в некоторых жанрах предмет универсален, в остальном –проявление таланта творца, темперамент.

Тема – то, о чем создано произведение, обобщает круг жизненных явлений затронутых в произведении. Формируется путем сложного отбора качеств имеющих общечеловеческую ценность. В искусстве существуют «вечные»темы к которым обращаются художники со времен, когда человек начал осознавать себя личностью: любовь, материнство, тема борьбы добра и зла, самопожертвование.

В произведении может быть одна большая тема, или несколько тем при одной главной, или ряд относительно равноправных тем.

Идея художественного произведения – то, что передает автор, (его настроение, тоску, печаль),главный смысл.Идеи опираются на позицию автора и его мировоззрение. Идея входит в содержание художественного процесса вместе с темой и неотрывно от нее. Она пронизывает всё художественное произведение , его конкретную тематическую ткань.

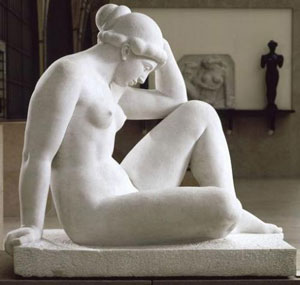

Рассмотрим пример.Французский скульптор ХІХ-ХХв.в. А.Майоль создал скульптуру сидящей обнаженной женщины и назвал ее «Мысль».Тема— изображение гармонического тела в покое, в позе раздумья, идея-мысль есть покой и гармония.

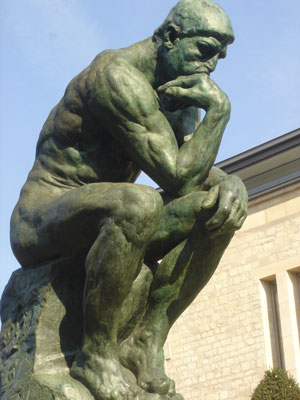

Мысль как художественный образ, стала идеей и других произведений.Скульптура французского художника О.Родена «Мыслитель» передает напряжение мысли, а в картине Литовского мастера М.Чюрлениса мысль- прожектор, освещающий тьму.

Форма в искусстве есть способ выражения и существования содержания, его внутренняя организация. В эстетике – содержание не существует без формы, как и форма не может быть без содержания.Форма и содержание, их компоненты так переплетены и взаимосвязаны, что трудно разделить содержательные и формальные составляющие произведения даже при анализе искусства. В самом же произведении они образуют единое и нераздельное целое, собственно и составляющее феномен произведения искусства.

Форма и ее структура

Подобно содержанию, она имеет свою структуру и упорядоченность. Различают внутреннюю и внешнюю форму.

Внутренняя форма -структурно – композиционный аспект художественного произведения, возникает вместе с содержанием еще в замысле.Это характеры, персонажи , сюжеты , композиция. Внутренняя форма оказывает влияние на выбор внешней формы и работу с материалом и «языком» искусства.

Сюжет — это последовательность и связь описания событий в литературном или сценическом произведении; в произведении изобразительного искусства — предмет изображения( словарь Ожегова); одно из основных средств раскрытия темы. Событие, которое взволновало художника, со временем ляжет в основу сюжета, но в общем плане приобретет качества темы.

Так в картине К. Брюлова»Последний день Помпеи» можно выделить две темы: разрушения и человеческого самопожертвования. Сюжетом для картины послужили трагические события в Помпеях во время катастрофического извержения Везувия в 79 году нашей эры.

Композиция — важнейший организационный элемент , состоящий из приемов и закономерностей, служащих для создания художественного произведения и придающих ему выразительность и гармоничность. Композиция отвечает за соотношение и соразмерность отдельных частей и элементов, за их расположение в пространстве и согласованность, созвучие таким образом, чтобы придать всему произведению единство и целостность восприятия. Построение- в каждом виде искусства специфично. Иногда (в джазе) выражает отсутствие правил, импровизацию.

От четкости композиционного решения зависит художественное содержание произведения . Так, трагизм народной жизни, драматическая страница русской истории в гениальном произведении В. Сурикова «Утро стрелецкой казни» раскрывается не только в сюжете, но и во всей совокупности композиционных приемов. Точное размещение на полотне противоборствующих сил достигается и цветной гаммой, и бликами света, все подчинено общему замыслу. Как и во всех произведениях, с совершенным композиционным решением, в картине В. Сурикова нельзя ничего изменить, даже небольшую деталь, не нарушив целого.

Внешняя форма – материальные изобразительные средства , определённым образом организованные для воплощения содержания , внутренней формы.

В искусстве образное , художественное восприятие действительности , вместе с отношением художника к этой действительности сохраняется , более того , формируется в вещественном материале , получающем специфическую обработку. Благодаря этому материал входит в форму художественного образа и воздействуя на органы чувств , дает непосредственное знание самого отражения действительности , как оно существует в голове художника.

Так элементы скульптуры и живописи — объем и плоскость , линия и форма , цвет и светотень , и др. получают точное предметное значение , соотносятся с определенными чувственно – конкретными явлениями действительности. Краска на палитре художника – материал , на полотне – составная часть произведения. В рисунке от руки бумага – и материал и элемент готового произведения искусства. Художник в процессе воплощения замысла стремится раскрыть возможности материала , художественно их «обыграть». Особенности материала сказываются на форме , а через нее – на содержании.

Язык –совокупность характерных для определённого вида произведения изобразительных средств и специфика их применения.По словам известного русского писателя и философа Л. Н. Толстого, «художник посредством специфического языка искусства вводит субъект восприятия в свой мир, убеждает в целесообразности своей жизни, заражает

пережитым эстетическим чувством, побуждает к сопереживанию». В каждом виде искусства есть законы внутренней организации специфических выразительных средств. Потому одно и тоже средство выражения выполняет разные функции в разных видах искусств а: линия в живописи и графике, слово в лирике и романе, интонация в музыке и поэзии, цвет в живописи и в кино, жест в пантомиме, танце, драматическом действии. При этом принципы формообразования одних видов и жанров воздействуют на другие.

Язык искусства подвержен влиянию социально-исторического климата эпохи, господствующих настроений и идеалов. Все, что искусство черпает в природе, в общественной жизни, технике, повседневном человеческом опыте для пополнения своих формальных средств, перерабатывается в специфическую худ. систему. Например, ритмическая организация стихотворной речи, прямая и обратная перспектива в живописи, мелодия в музыке и т.д.

Жанр – компонент художественной формы, р од произведений в пределах какого — нибудь искусства , отличающийся особыми , только ему свойственными сюжетными , стилистическими признаками. Назовем некоторые жанры живописи: пейзаж, натюрморт , портрет , историческая живопись .Театральные жанры: водевиль, драма, комедия, мелодрама и т.д.

Свойства художественных образов

Самым важным, фундаментальным свойством художественного образа является его внутренняя противоречивость, парадоксальность. Советский психолог. Л. С. Выготский не случайно замечал, что подлинное произведение искусства построено на принципе невозможности. Принцип парадокса заложен в самой структуре художественного образа; она представляет собой диалектическое единство целого комплекса противоположных начал:

1. Единство общего и конкретного. Такое понимание восходит к «эстетике» Г. Гегеля, который понимал художественный образ как воплощение общей идеи в индивидуальном. Художник не мыслит абстрактными категориями, его образы конкретны,например, «Джоконда» Леонардо да Винчи. Но в этой конкретности он стремится угадать что-то общезначимое.

Художественный образ, по Гегелю, – результат «очищения» явления от всего случайного, затемняющего сущность, результат его «идеализации». Так, не только рафаэлевские мадонны, но все матери испытывают «благоговейную и смиренную» любовь к своему ребенку, «однако не всякая форма женского лица способна полностью выразить такую глубину души».

В стихотворении это проще всего проиллюстрировать многозначностью местоимения «Я». Поэт пишет о себе, но всегда не только о себе, иначе бы читатели не находили в его стихах близких себе дум и настроений.

С единством общего и конкретного тесно связана проблема типического. Под типическим обычно понимают отражение в индивидуальном наиболее значимых черт общего.Если в самой действительности единичное может затемнять общее, то художественные образы призваны быть яркими воплощениями общего, существенного в индивидуальном. Умение в бурном потоке жизни увидеть существенное, отделить характерное от второстепенного,случайного-драгоценное качество талантливого художника.

2. Единство эмоционального и рационального (чувства и разума). То, что художественный образ рожден и чувством, и разумом, кажется достаточно понятным. Однако в ряде случаев может показаться, что рациональная, разумная составляющая художественного образа практически не выявляется, что в произведении искусства (например, в музыке и поэзии) безраздельно господствует чувство.

В реальности же рациональная составляющая заложена в знаковой природе искусства. Вспомним, что художественный образ – это особый знак, обретающий добавочное значение для данной системы. А если так, то любой художник работает со знаковой системой, которая изначально является продуктом рациональной деятельности.

Поэт пользуется словами, но ведь слова – это уже результат разумного отношения к миру. Марина Цветаева как-то заметила, что вечная проблема поэта заключается в том, что он вынужден словами, то есть смыслами, изображать стон. Это очень точное замечание, и оно хорошо демонстрирует сложность и внутреннее напряжение отношений чувства и разума в художественном образе.

Другое дело, что в разные эпохи в разных традициях акценты могли смещаться то в одну, то в другую сторону. Скажем, эстетика классицизма требовала, чтобы художественный образ прямо согласовался с разумом. К. А. Гельвеций писал в своем знаменитом трактате «О человеке»: «Фальшивый сам по себе образ не будет мне нравиться. Если художник нарисует на морской глади цветник из роз, то это сочетание двух не связанных в природе образов будет мне неприятно. Мое воображение не представляет себе, на чем держатся корни этих роз; я не понимаю, какая сила поддерживает их стебель»[6].

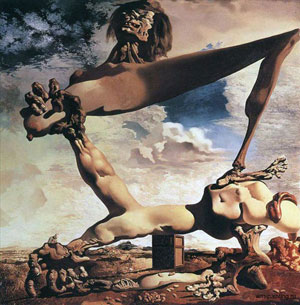

XXI век отказался от правдоподобия.Что такое «розы на море» по сравнению с работами позднего Пикассо или с «Предчувствием гражданской войны» С. Дали!

Это означает как раз то, что сместились акценты в оппозиции «разум – чувство», требования к рацио стали менее жесткими, но сама эта оппозиция сохраняется в любом искусстве.

3. Единство субъективного и объективного.В художественный образ входят не только факты действительности, переработанные фантазией художника, но и его личностное отношение к изображаемому,все богатство его натуры.Субъектом художественного произведения будет сам художник, объектом -факты действительности. Если, например, художник рисует портрет женщины, то он окажется субъектом творческого отражения, а его модель – объектом.

Получается, если мы говорим о единстве субъективного и объективного, мы имеем в виду, что в художественном образе запечатлены, с одной стороны, черты автора, с другой – черты реального (объективного) мира. Например.Несколько художников будут рисовать портрет одного и того же человека, значит на всех этих портретах модель будет узнаваема (проявился объект), но у каждого художника будет свой портрет (проявился субъект).

Можно сказать, что любое художественное произведение, с одной стороны, принадлежит автору и хранит черты его личности, с другой – как бы ему и не принадлежит, сохраняя черты независимого от автора объективного мира.В высокохудожественном образе всегда сохранена художественная мера соотношения субъективного и объективного.

Нарочитую условность стиля, элементы фантастики, аллегорию, символику, гротеск можно рассматривать как формы присутствия автора в произведении, способствующие обнаружению сущности явления.

Право на вымысел, на отход от жизненных фактов дорого художнику: оно дает ему свободу самовыражения, мысленного пересоздания действительности.

Триада парных понятий: абстрактное и конкретное, логическое и эмоциональное, объективное и субъективное составляют полноту художественного образа.

Литература

1.Гегель. Эстетика. М., 1968. Т. 1. С. 45.

2.Бычков В.В. Эстетика : Учебник. М. : Гардарики, 2002.

4.Эстетика: Курс лекций (Аганесова И.Г.)

5.Николаев А. И. Основы литературоведения: учебное пособие для студентов филологических специальностей. – Иваново: ЛИСТОС, 2011

6.Аганесова И.Г. Эстетика: Курс лекций

7.Абросимова Н. В. Понятие фотографии и факторы создания художественного фотобраза

8.Галиев И. Х. МОБУ Гимназия №2 Изучение художественного образа в условиях взаимодействия литературы и живописи.

Источник