Эмбриональное развитие

От момента образования зиготы и до выхода зародыша из яйцевых оболочек длится эмбриональный период развития.

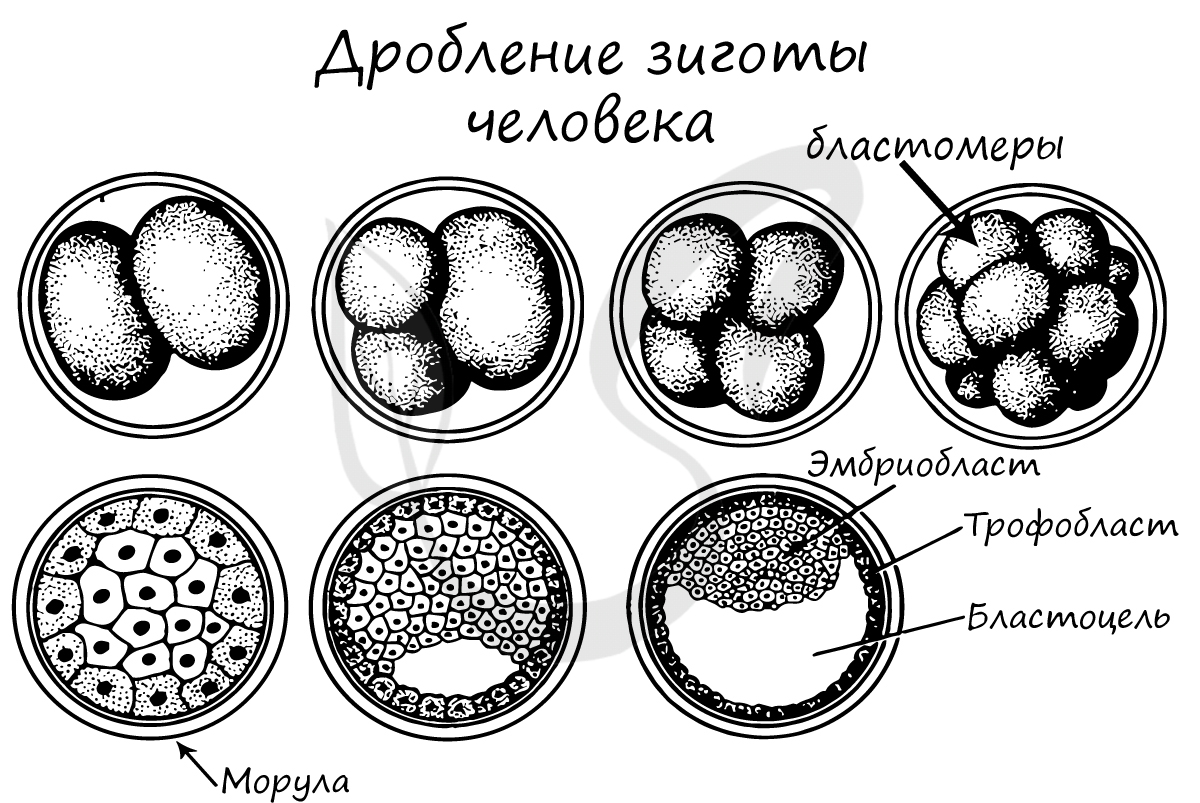

Дробление зиготы

После того, как произошло оплодотворение — слияние сперматозоида и яйцеклетки, образовавшаяся зигота начинает интенсивно делиться. Ее множественные митотические деления называют дроблением.

Важная особенность дробления в том, что не происходит увеличение в размере зародыша: клетки дробятся (делятся) настолько быстро, что не успевают накопить цитоплазматическую массу. Дробление зиготы человека является полным неравномерным асинхронным.

В результате дробления образуется морула. Морула (лат. morum — ягода тутового дерева) — клетка на стадии этапа дробления, когда зародыш представляет собой компактную совокупность клеток (без полости внутри).

Бластуляция

Бластуляция — заключительный период дробления, в который зародыш называется бластулой.

После очередных этапов многократного деления образуется однослойный зародыш с полостью внутри — бластула (греч. blastos — зачаток).

Стенки бластулы состоят из бластомеров, которые окружают центральную полость — бластоцель (греч. koilos — полый). Соединяясь друг с другом, бластомеры образуют бластодерму из одного слоя клеток.

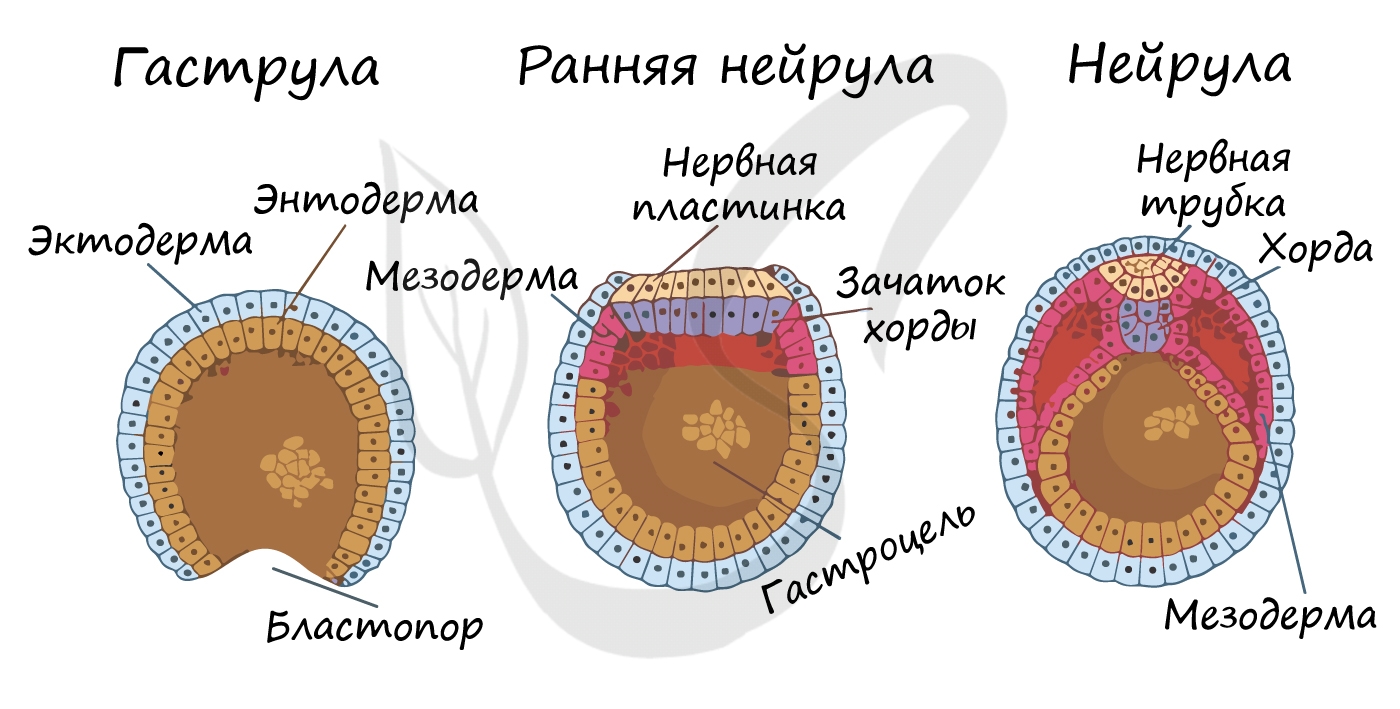

Гаструляция (греч. gaster — желудок, чрево)

Гаструляцией называют стадию эмбрионального развития, в ходе которой клетки, возникшие в результате дробления зиготы, формируют три зародышевых листка: эктодерму, мезодерму и энтодерму.

Стенка бластулы начинается впячиваться внутрь — происходит инвагинация стенки. По итогу такого впячивания зародыш становится двухслойным. Двухслойный зародыш называется — гаструла. Полость гаструлы называется гастроцель (полость первичной кишки), а отверстие, соединяющее гастроцель и внешнюю среду — первичный рот (бластопор).

У первичноротых животных на месте первичного рта (бластопора) образуется ротовое отверстие. К первичноротым относятся: кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие.

У вторичноротых на месте бластопора формируется анальное отверстие, а ротовое отверстие образуется на противоположном полюсе. К вторичноротым относят хордовых и иглокожих (морских звезд, морских ежей).

При впячивании части бластулы (инвагинации) клетки бластодермы мигрируют внутрь и становятся энтодермой (греч. entós — внутренний). Оставшаяся часть бластодермы снаружи называется эктодермой (греч. ἔκτος — наружный).

Между энто- и эктодермой из группы клеток формируется третий зародышевый листок — мезодерма (греч. μέσος — средний).

Нейрула

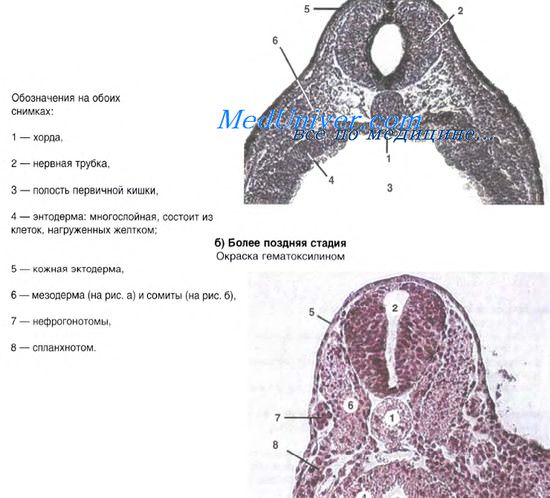

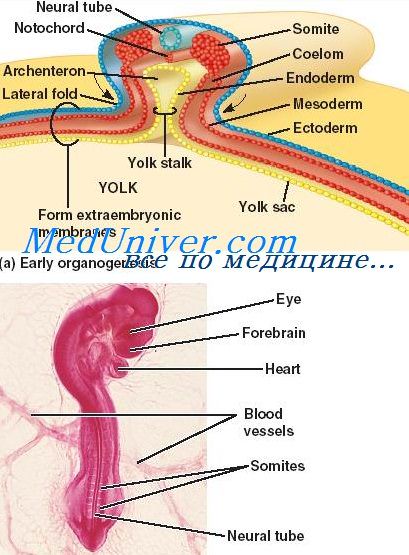

Эта стадия следует за гаструлой. Ранняя нейрула представляет собой трехслойный зародыш, состоящий из энто-, экто- и мезодермы. На этапе нейрулы происходит закладка отдельных органов.

Важно отметить, что на стадии нейрулы происходит процесс нейруляции — закладывание нервной трубки. Нервная пластинка, образовавшаяся на ранних этапах, прогибается внутрь, при этом ее края сближаются и, замыкаясь, формируют нервную трубку.

Итак, как уже было сказано, на стадии нейрулы закладываются отдельные органы. Эктодерма образует покровный эпителий и нервную пластинку, мезодерма (из которой в дальнейшем появятся все соединительные ткани), энтодерма — окружает полость первичной кишки (гастроцель), образуя кишечник. От энтодермы отшнуровывается хорда.

Все три зародышевых листка требуют нашего особого внимания, а также понимания того, какие органы и структуры из них образуются.

Эктодерма (греч. ἔκτος — наружный) — наружный зародышевый листок, образует головной и спинной мозг, органы чувств, периферические нервы, эпителий кожи, эмаль зубов, эпителий ротовой полости, эпителий промежуточного и анального отделов прямой кишки, гипофиз, гипоталамус.

Мезодерма (греч. μέσος — средний) — средний зародышевый листок, образует соединительные ткани: кровеносную и лимфатическую системы, костную и хрящевую ткань, мышечные ткани, дентин и цемент зубов, а также выделительную (почки) и половую системы (семенники, яичники).

Энтодерма (греч. entós — «внутренний») — внутренний зародышевый листок, образует эпителий пищевода, желудка, кишечника, трахеи, бронхов, легких, желчного пузыря, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала, печень и поджелудочную железу, щитовидную и паращитовидную железы.

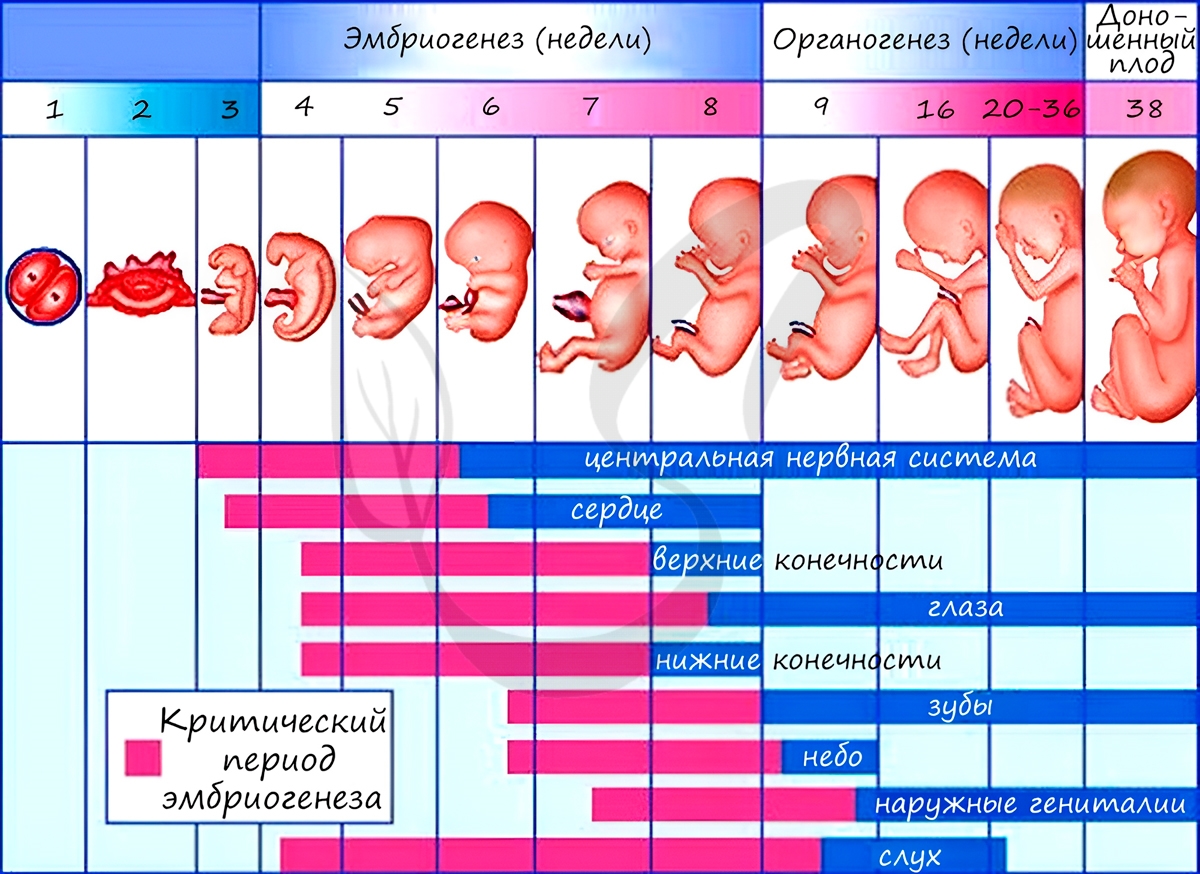

Из зародышевых листков образуются ткани, органы и системы органов. Такой процесс называется органогенезом. В период закладки органов важное значение имеет воздержание матери от вредных привычек (алкоголь, курение), которые могут нарушить процесс дифференцировки клеток и привести к тяжелейшим аномалиям, уродствам плода.

Некоторые лекарства также могут оказывать на плод тератогенный эффект (греч. τέρας — чудовище, урод), приводя к развитию уродств. Периоды закладки органов и система органов вследствие их большой важности носят название критических периодов эмбриогенеза.

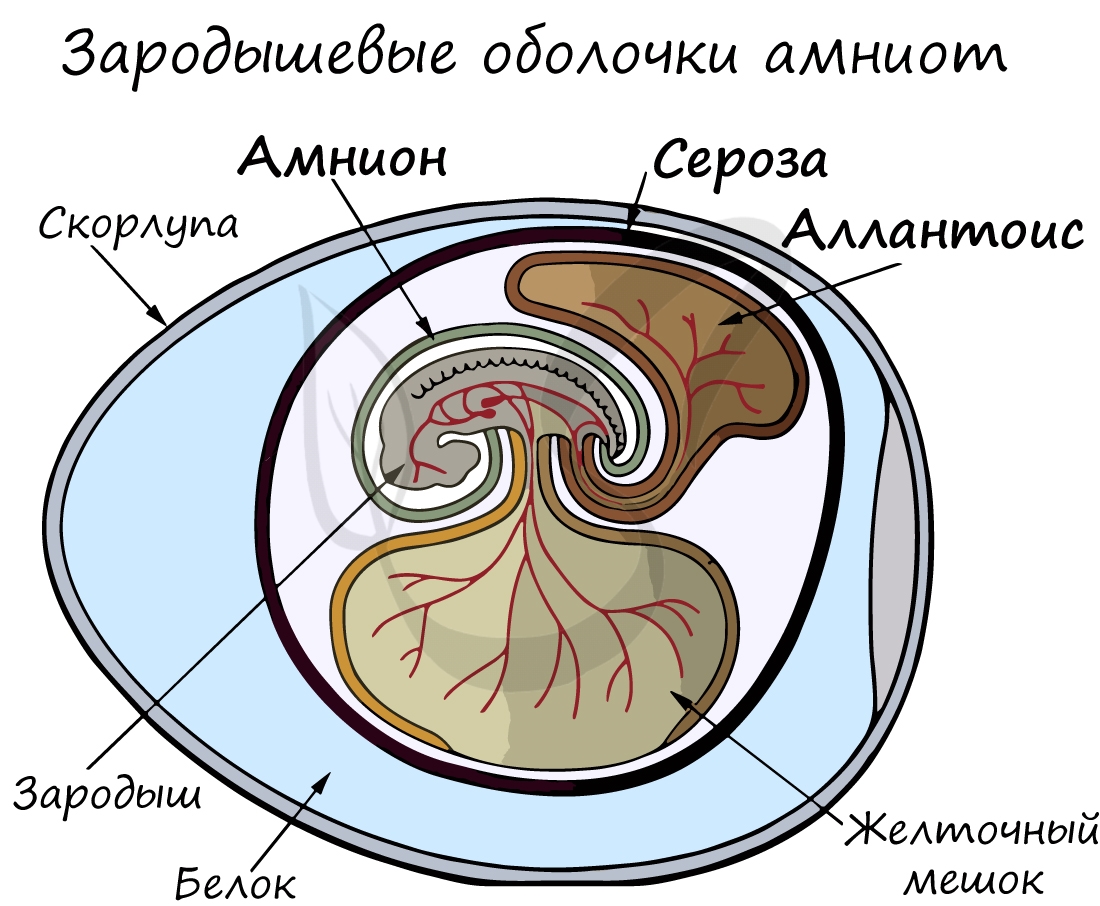

Анамнии и амниоты

Анамнии, или низшие позвоночные — группа животных, не имеющая зародышевых оболочек (зародышевого органа — аллантоиса и амниона). Анамнии проводят большую часть жизни в воде, без которой невозможно их размножение.

К анамниям относятся рыбы, земноводные.

Амниоты — группа высших позвоночных, характеризующаяся наличием зародышевых оболочек. К амниотам относятся пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие.

Зародышевый орган, аллантоис, является органом дыхания и выделения.

За счет особых оболочек, развивающихся в ходе эмбрионального развития, амниона и серозы, у амниот формируется амниотическая полость. В ней находится зародыш, окруженный околоплодными водами. Благодаря такому гениальному устройству, амниотам для размножения и развития более не нужно постоянное нахождение в водоеме, они «обрели независимость» от него.

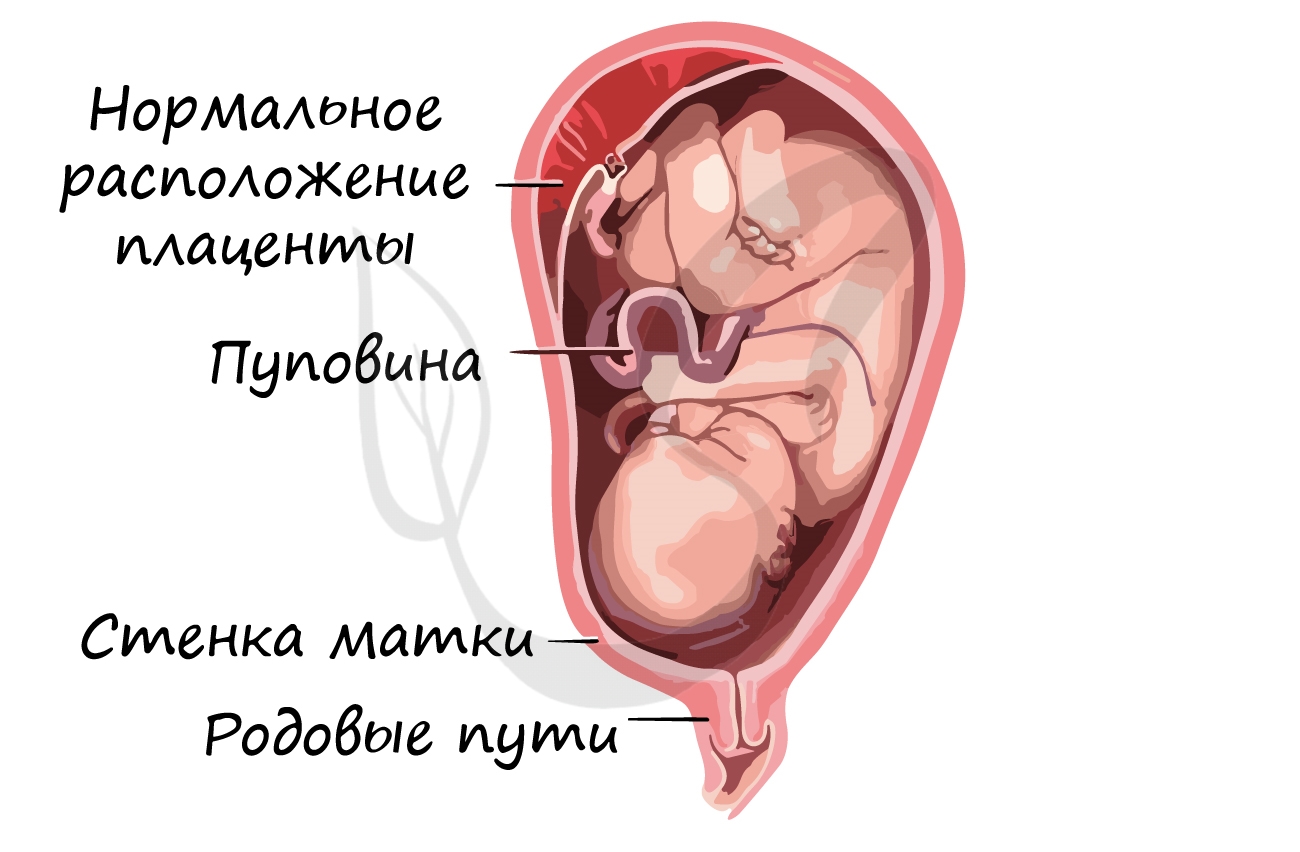

Развитие плода происходит в мышечном органе — матке, которая, сокращаясь во время родов, стимулирует изгнание плода через родовые пути. Питание осуществляется через плаценту — «детское место» — орган, который с одной стороны омывается кровью матери, а с другой — кровью плода. Через плаценту происходит транспорт питательных веществ и газообмен.

Соединяет плаценту и плод особый орган — пуповина, внутри которой проходят артерии, вены.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Хорда образуется способом нейруляции

Развитие нервной трубки (нейруляция) включает образование нервной пластинки, нервного желобка и замыкания последнего в нервную трубку.

Как только возникает нотохорд, эктодерма, расположенная над ним, начинает утолщаться и формировать нервную пластинку. Первым признаком дифференцировки нейроэктодермы является удлинение клеток этой области, и клетки приподнимаются над остальной частью эктодермы. Нервная пластинка занимает около 50% всей площади эктодермы. Материал нервной пластинки первоначально возникает вблизи гензеновского узелка, затем, когда головной отросток удлиняется, формирование нервной пластинки продолжается в краниальном направлении и, в конце концов, она достигает орофарингеальной мембраны. Приблизительно, на 18-е сутки нервная пластинка прогибается вдоль своей продольной оси и образует нервный желобок с возвышениями по обе стороны желобка — нервными валиками.

В конце 3-й недели в середине эмбриона нервный желобок превращается в нервную трубку и далее этот процесс распространяется в каудальном и краниальном направлениях. Однако в краниальной области смыкание желобка в трубку происходит более быстрыми темпами. К концу 4-й недели нервная трубка полностью сформирована. В головном конце, где будет формироваться головной мозг, нервная трубка широкая и стенка ее толстая, в ней контурируются вздутия и сужения, соответствующие будущим отделам головного мозга. В каудальном направлении трубка сохраняет цилиндрическую форму и постепенно суживается. Два открытых конца нервной трубки (спереди и сзади) именуются передним и задним нейропорами. В эмбриогенезе млекопитающих, благодаря наличию нейропоров, через нервную трубку некоторое время «протекает» амниотическая жидкость. Позже нейропоры смыкаются.

Как только нервные валики сливаются и образуют нервную трубку, нейроэктодермальные клетки (клетки нервного гребня), располагающиеся между нервной трубкой и эктодермальным эпителием мигрируют в стороны от нервной трубки и далее — по всему зародышу. Позднее эти клетки в разных участках эмбриона дадут начало нескольким клеточным дифферонам, в том числе пигментным клеткам, клеткам мозгового вещества надпочечников, клеткам периферической нервной системы.

Сегментация мезодермы

Мезодерма, расположенная латерально от хорды, образует широкие полосы вдоль каждой стороны хорды и нервной трубки зародыша, именуемые несегментированной дорсальной мезодермой. В результате индуктивного влияния хорды и нервной трубки дорсальная часть мезодермы подвергается сегментации на сомиты. Первая пара сомитов (от греч. soma — тело) развивается на 20-е сутки в шейном отделе зародыша; последующие пары формируются в кранио-каудальном направлении (приблизительно, по три пары сомитов в сутки) вплоть до конца 5-й недели эмбриогенеза. В конечном итоге возникает от 42 до 44 пар сомитов (4 пары затылочных, 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 8-10 копчиковых сомитов). В последующем 1-я пара затылочных и 5-7-я пары копчиковых сомитов исчезают. В этот период развития число сомитов часто используется в качестве критерия для определения возраста зародыша.

Под влиянием веществ, вырабатываемых клетками хорды и нервной трубки (эмбриональная индукция), расположенные вентрально в составе сомитов клетки начинают митотически делиться, становятся полиморфными и распределяются вокруг хорды. В совокупности эти клетки называются склеротомом. В последующем стволовые клетки в составе склеротома дифференцируются в хондробласты и участвуют в образовании осевого скелета (позвонков, ребер, черепа и т. п.). После завершения миграции клеток склеротома оставшиеся клетки сомита формируют двухслойную трубку с наружным слоем — дер-матомом и внутренним — миотомом. Из дерматома в дальнейшем будут развиваться соединительные ткани кожи, из миотома — поперечнополосатая скелетная мышечная ткань.

Источник

Хорда образуется способом нейруляции

Образование мезодермы сопровождается возникновением расположенной вдоль оси цилиндрической массы клеток, названной хордой. Эбриологически хорда у всех высших животных образуется сходным образом. Клетки хорды происходят из утолщенной массы быстро пролиферирующих клеток — переднего конца первичной полоски (гензеновского узелка).

Выходя в сторону головы из этого центра роста, клетки превращаются в характерную стержнеобразную массу, медиально расположенную в растущем эмбрионе. Листовидные массы мезодермы, образующиеся из первичной полоски, распространяясь по периферии, оставляют незаполненный участок краниально от первичной полоски, и именно в этой незанятой области растет хорда.

Среди эмбриологов существуют различные взгляды по вопросу о происхождении хорды. В настоящей статье хорда рассматривается как возникающая из мезодермы. Это логично и удобно ввиду ее положения между эктодермой и энтодермой, из-за ее поддерживающей функции и по причине ее интимной связи с соединительной тканью.

Больше того, возникновение хорды в качестве выроста из гензеновского узелка аналогично возникновению остальных частей мезодермы. Гензеновский узелок является по существу узелком из быстро пролиферирующих клеток головного конца первичной полоски. Мезодерма же образуется из быстро пролиферирующей массы клеток каудального конца зародышевого диска, откуда после возникновения первичной полоски продолжается непрерывное выталкивание множества мезодермальных клеток в уже имеющиеся мезодермальные слои.

Хорда возникает из головной части той же массы пролиферирующих клеток и растет, как и остальная мезодерма, между эктодермой и энтодермой. Она отличается по своему происхождению от остальной мезодермы только тем, что начинает развиваться немного позже и имеет более направленный рост и более определенную форму.

Во время развития хорды основная масса мезодермы продолжает возникать из первичной полоски и распространяться по периферии, разрастаясь вскоре далеко за пределы зародышевого диска. Поэтому мы различаем часть мезодермы, подстилающую зародышевый диск (внутризародышевая часть) и ту часть ее, которая простирается по периферии, выстилая бластодермический пузырек и укрепляя амнион и желточный мешок (внезародышевая часть).

Это разделение весьма удобно при описании, но в применении к очень ранним эмбрионам оно абсолютно произвольно, так как вначале нет демаркационной линии между этими двумя областями. Следует, однако, с самого начала указать, что периферические слои мезодермы вместе с трофобластом, амниотической эктодермой и энтодермой желточного мешка идут на создание защитных и трофических оболочек, образуемых растущим вибрионом.

Зародышевые оболочки не включаются в тело эмбриона, а отбрасываются при его рождении.

Быстро растущая мезодерма скоро начинает дифференцироваться. На срезах более поздних эмбрионов видно, что латеральные части мезодермы делятся на два слоя. Наружный слой назван соматической мезодермой, а внутренний — спланхнической шезодермой. Полость между соматической и спланхнической мезодермой называется целомом (coelom).

Так как соматическая мезодерма и эктодерма тесно связаны друг с другом и испытывают многие перемещения вместе, часто бывает удобно обозначать оба слоя вместе термином матоплевра. По этой же причине спланхномезодерма и энтодерма вместе обозначаются термином спланхноплевра.

Расщепление латеральной мезодермы происходит не одновременно на всем ее протяжении. Наиболее ранние признаки расщепления появляются в более периферических участках мезодермы. Сначала возникают небольшие изолированные пузырьки, которые быстро увеличиваются и, сливаясь вместе, образуют тем самым целом.

Таким образом, дефинитивный целом сначала образуется во внезародышевых частях мезодермы и соответственно называется внезародышевой частью целома, или сокращенно экзоцеломом.

Расщепление, начавшееся на периферии, продолжает распространяться по направлению к эмбриону и вскоре захватывает зародышевую часть мезодермы. Таким образом образуется зародышевая часть целома, которая вначале непосредственно продолжаается в экзоцелом. Позднее, когда растущий эмбрион все более отделяется от окружающих его оболочек, мы видим, что происходит разделение внутри- и внезародышевого целома.

Внутризародышевый целом дает начало перикардиальной, плевральной и брюшной полостям эмбриона.

В зародышевом целоме сначала обособляется перикардиальный целом, что обусловливает раннее возникновение всей сердечно-сосудистой системы. Другим любопытным обстоятельством является усиленный рост внезародышевых слоев, стимулирующий раннюю дифференцировку образующихся из них оболочек.

Ускоренная дифференцировка сердечно-сосудистого аппарата и трофических оболочек является характерной чертой развития млекопитающих, которое объясняется недостатком желтка в их яйцеклетке. В этом случае оболочки, обеспечивающие обмен веществ с материнским организмом, и кровеносная система плода, способная к переносу и распределению питательных веществ, адсорбированных через эти оболочки, в равной мере необходимы для роста эмбриона.

Источник