Холерный классический бактериофаг способ применения

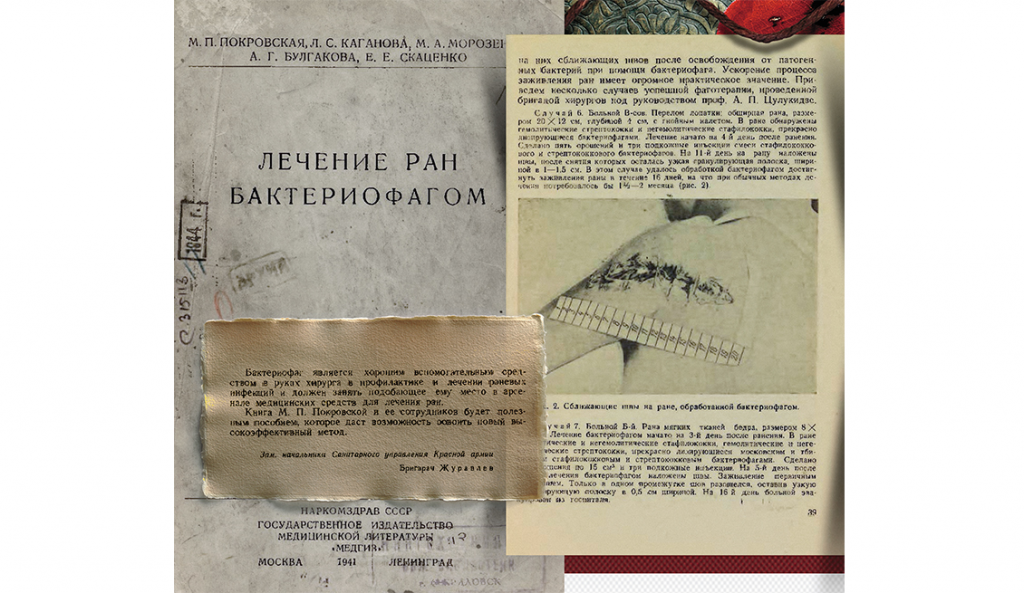

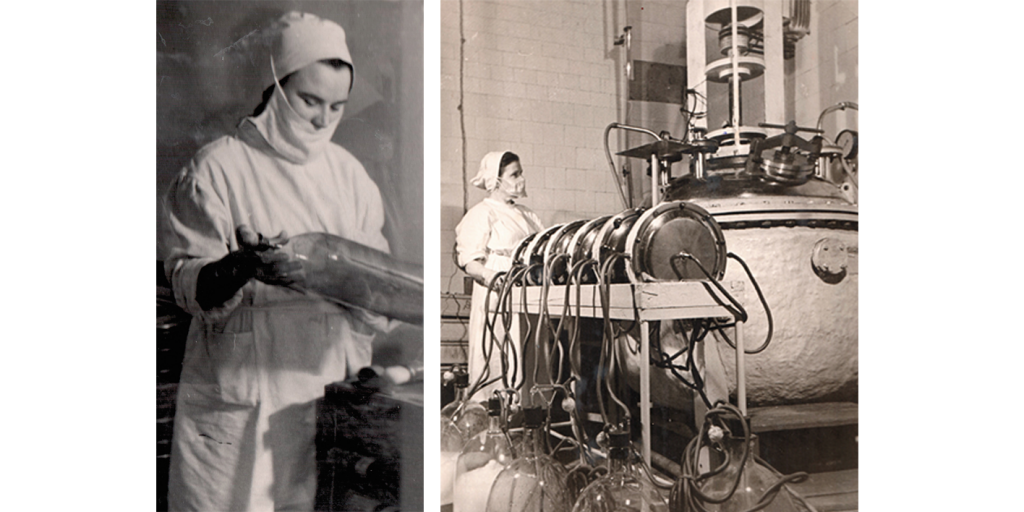

Именно в годы войны в условиях тотальной нехватки антибактериальных препаратов (на начало войны в СССР еще не было своего пенициллина) было принято решение о налаживании массового производства бактериофагов для лечения инфекций у бойцов Красной армии. Особое внимание было направлено на наработку фагов, уничтожающих бактерии, вызывающие кишечные инфекции (холеру, брюшной тиф, дизентерию, сальмонеллез), что было связано с неизбежной в полевых условиях антисанитарией. Чуть позже в госпиталях стали применять и бактериофаги против раневых инфекций, так хорошо зарекомендовавшие себя во время русско-финской войны. Применение этих препаратов позволяло сократить до недели пребывание раненого солдата в полевом госпитале. Всего же за годы войны предприятия, созданные на базе советских бактериологических институтов, изготовили для фронта более 200 тыс. литров «раневых» бактериофагов!

В проекте использованы иллюстративные материалы из архива АО «НПО» «Микроген», научно-популярного журнала «Наука из первых рук» 4/2016, фото РИА «Новости»(Шолмович), фото из архивов музеев Ленинграда.

Бактериофаги советского производства были впервые массово использованы в экстренных ситуациях, вызванных вспышками бактериальных инфекций в конце 1930-х гг. Так, в 1938 г. в нескольких районах Афганистана, граничащих с территорией СССР, разразилась эпидемия холеры. Чтобы предупредить распространение этого тяжелейшего бактериального заболевания, было решено использовать на пограничных территориях холерный бактериофаг. Фаговый препарат давали местному населению, добавляли в колодцы и водоемы. В итоге на советской территории не было зарегистрировано ни одного случая заболевания холерой. Но настоящую серьезную проверку бактериофаги прошли во время войны с Финляндией в 1939—1940 гг. Как известно, до открытия антибиотиков вопрос о судьбе раненого во время военных действий часто зависел от того, присоединится ли к ранению инфекция. Комплексная бригада из 11 человек, среди которых были хирурги, бактериологи и лаборанты, начала применять препараты бактериофагов, созданных и произведенных в тбилисском институте, для спасения раненых на войне с белофиннами. Как выяснилось, при ранении в ткани попадает относительно небольшое количество бактерий, которые легко уничтожаются бактериофагом в первые же часы, пока бактерии еще находятся на раневой поверхности. Раннее начало лечения ран бактериофагом в подавляющем большинстве случаев предупреждало нагноительные процессы в тканях и приводило к быстрому заживлению.

Благодаря сотрудничеству двух великих ученых-микробиологов – француза Феликса д’Эрелля и грузина Георгия Элиавы – в СССР в 1920-х гг. был создан первый и единственный в мире научно-исследовательский центр бактериофагологии. Несмотря на репрессии, в результате которых его первый директор Г. Г. Элива был расстрелян, а часть сотрудников отправлена в ссылку, тбилисский Институт бактериофагов выстоял и продолжил свою работу, став ведущим мировым центром терапевтических исследований и производства этих бактериальных «киллеров». В современной России производство бактериофагов как лекарственных средств сосредоточено на заводах предприятия АО « НПО » «Микроген» Минздрава России, где ежегодно выпускается и более 1 млн. упаковок фаговых препаратов.

«Массовое изготовление бактериофага для практических целей требует чрезвычайно большого внимания, тщательности и глубокой теоретической подготовки со стороны бактериолога, организующего данное производство. Выделенные бактериофаги необходимо тщательно изучить, прежде чем пустить в производство. Терапевтическое значение могут иметь только активные бактериофаги, удваивающие число корпускул приблизительно в 10 минут, что является критерием высокой вирулентности данной расы бактериофага. Бактериофаг должен растворять подавляющее большинство штаммов бактерий данного вида, выделенных из самых разнообразных источников и из различных местностей. Бактериофаг должен обладать хорошей жизнеспособностью. Его необходимо выращивать на свежевыделенных из организма бактериальных штаммах, наименьшее число раз перевитых на искусственных питательных средах. Имея в виду значительные индивидуальные свойства различных рас бактериофагов, для терапевтического употребления следует готовить смесь из нескольких вирулентных рас того дли иного бактериофага. После изготовления бак- териофага необходимо его профильтровать через фарфоровые бактериеудерживающие фильтры и тщательно проконтролировать. Контроль должен обеспечить высокое качество выпускаемого препарата, его стерильность и полную безвредность при введении в организм. Ампулы, употребляемые для разливки бактериофага, должны быть из лучших сортов стекла, не выделяющих щелочи, иначе со временем pH жидкости изменится и бактериофаг может погибнуть. При правильном изготовлении бактериофага в производстве, проведенном на самом высоком научном уровне, в руки медицинских работников дается ценнейшее оружие для борьбы с различными инфекционными заболеваниями» (Покровская и др., 1941)

В конечном итоге с помощью стафилококковых и стрептококковых бактериофагов врачам удавалось очистить раны от бактерий более чем в половине случаев, при этом у 30–40 % больных была достигнута полная стерилизация раны. Освобождение ран от инфекции с помощью бактериофага позволяло хирургам на неделю раньше наложить швы, ускоряющие процесс заживления. Бактериофаги оказались эффективны и при острых воспалительных процессах (флегмонах, тендовагинитах, абсцессах и т. д.), при этом в большинстве случаев лечение было консервативным, без применения обширных разрезов. Все эти результаты показали, какое огромное значение может иметь профилактика гнойных осложнений в ранах при помощи бактериофагов, которые были не только совершенно безвредным, но и доступным, дешевым, легко изготовляемым терапевтическим средством.

Источник

Холерный классический бактериофаг способ применения

Признак чувствительности холерных вибрионов к специфическим фагам используют при идентификации указанных микроорганизмов [3,4,5,13,14,16,22,23]. Среди фагов есть серотипы, действие которых ограничивается не только видом, но биотипом холерного вибриона, например фаг «С».

В последнее время вновь обратились к проблеме применения бактериофагов в качестве лечебного средства [7,8,19,20,21]. У бактерий с устойчивостью к самым активным антибиотикам отмечается сохранение чувствительности к бактериофагам. Необходимость лечения больных холерой, зараженных антибиотикоустойчивыми штаммами, стимулирует разработку методов, основанных на знании взаимоотношений определенных бактериофагов с такими бактериями, и с отбором фагов, обладающих высокой активностью in vitro и in vivo [6,16]. Однако, если технология производства лечебных фагов для многих видов микроорганизмов достаточно известна, то в отношении холерных бактериофагов сведений мало, так как исследования по этой проблеме были прекращены в 70-х годах прошлого столетия.

Целью нашей работы явился отбор активного холерного бактериофага для испытания его эффективности в терапии экспериментальной холеры, обусловленной V.cholerae cholerae.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В работе использовали 64 штамма V.cholerae cholerae, которые хранились в МЖК РПЧИ более 30 лет. В экспериментах в качестве индикаторных применяли штаммы: V.cholerae cholerae 145; V.cholerae eltor 75M,KМ199(13169); V.cholerae O139-KM152(16373). Материалом для исследования служили холерные фаги различных морфологических групп и серотипов — М1-М4, С, Эльтор, К1 Вир, ФБ. Выделение фагов и изучение их биологических свойств проводили по общепринятым методам [1].Биологические свойства холерных вибрионов изучали согласно методическим указаниям по лабораторной диагностике холеры [9]. В опытах по лечению животных холерным бактериофагом использовали беспородных белых мышей массой 18-20 г., которых заражали штаммами V.cholerae cholerae 1082 и 1084. Лечение проводили холерным фагом М3, по схеме Петруниной О.М. [15]. Питательные среды для экспериментов включали бульон и 0,7%, 1,5% агар Мартена (рН=7,6-7,8).

В таблице 1 приведены результаты изучения некоторых свойств 64 музейных штаммов классических холерных вибрионов, которые хранились в МЖК в лиофилизированном состоянии в течение многих лет. Была определена фаголизабельность этих штаммов холерными монофагами.

Взаимодействие фагов М1-М4, С, Эльтор, К1 Вир, ФБ со штаммами V.cholerae cholerae представлено в таблице 1. Было обнаружено, что только 55% штаммов не изменили, в соответствии с их паспортными данными своей чувствительности к фагам Мукерджи, а 8,4% штаммов полностью ее утратили.

Таблица 1. Результаты изучения некоторых свойств музейных штаммов Vibrio cholerae cholerae

1937, 1949, 1953-63, 1968-79

Инаба, Огава, Гикошима

Происхождение неизвестно — получены из:

ГИСК им. Тарасевича

Примечание: + и — — наличие или отсутствие признака

(6) — число штаммов

№ штамма: 1Х — 1799, 10657, 13603

2Х — 680, 1799, 11131, 11134, 13603

3Х — 830, 1082, 1602, 1763, 13603

4Х — 544, 680, 1799, 10657, 13603

н/т — не типируется

Штаммы V.cholerae cholerae по лизабельности фагами Мукерджи были разделены на 7 литических групп (таб.2).

В первую группу вошло наибольшее количество штаммов (36) в отношении которых были активны все холерные фаги. А остальные группы были представлены единичными штаммами (от 1 до 7). И в последнию, 7 группу, были включены все фагорезистентные штаммы (15). Как видно из таблицы 2, 7 штаммов холерных вибрионов остались чувствительными только к фагу М3, а 3 штамма только к фагу М4. Штаммы 1090 и 11131 приобрели резистентность к фагу М3, а штамм 830 к фагам М1 и М4, сохранив чувствительность к фагам М2 и М3. Четыре штамма (971,1123,1761 и 13569) попали в 1-ю группу лизиса, так как приобрели чувствительность к фагам М1, М2, М3, М4.

Таблица 2. Распределение штаммов V.cholerae cholerae по чувствительности к холерным фагам М1-М4

Группа штаммов, лизированных фагами

Количество штаммов V.cholerae cholerae, чувствительных к фагам

438, 567, 781, 788, 810, 813, 971, 973, 1029, 1077, 1082, 1084, 1089, 1123, 1125, 1381, 1382, 1390, 1391, 1392, 1399, 1400, 1401, 1408, 1601, 1602, 1662, 1761, 1763, 1772, 11130, 13569, 13571, 13572, 13600, 13602

2, 27, 544, 680, 792, 1766, 1799

1767, 10655, 11132

251, 437, 590, 591, 698, 794, 803, 995, 1765, 1774, 10353, 10657, 11134, 13570, 13603

Примечание: * — в 7-ю группу вошли фагорезистентные штаммы

Фаготип был установлен у 36 штаммов V.cholerae cholerae, при этом преобладающим был первый. Некоторые результаты не укладывались в схему фаготипирования.

Проанализировав полученные данные по диапазону лизиса холерных фагов, мы отобрали вирулентный фаг М3 в титре 7*10 9 БОЕ/мл, для испытания его литической активности в организме животных, так как он лизировал наибольший процент штаммов по сравнению с другими фагами (

69%). В эксперименте использовали 30 белых мышей. Для внутрибрюшинного заражения применяли вирулентные фагочувствительные классические холерные штаммы 1082 — в дозе 0,3*10 9 м.к./мл, и 1084 — в дозе 0,5*10 9 м.к./мл. Лечение животных проводили однократно, сразу после введения патогенных бактерий, внутрибрюшинно. В содержимом брюшной полости определяли вибриотитр — количество жизнеспособных холерных вибрионов в 1 мл [11]. После введения культуры: для 1-й группы животных, зараженных V.cholerae 1082, вибриотитр составлял 1,5*10 8 м.к., для 2-ой группы, зараженной V.cholerae 1084 — 2,5*10 8 м.к. У 3-й группы животных после заражения V.cholerae 1082 и лечения фагом М3 вибриотитр составил 5,5*10 7 м.к., а у 4-ой группы, зараженной V.cholerae 1084 и леченной фагом М3 — 9,5*10 7 м.к. Лечение животных холерным бактериофагом приводило к падению вибриотитра в 2,6-2,7 раза.

Фаг М3, пропассированный через организм животных не только сохранял биологические свойства, но и обнаружил лизирующую активность в отношении 3 штаммов (11131, 13570, 13603), устойчивых к исходному фагу.

У 22 штаммов V.cholerae cholerae была выявлена спонтанная фагопродукция.

При применении фага М3 установлено снижение вибриотитра (достоверность различий при сравнении с контрольными опытами составляла 95%). Выбранная система фаг и холерный вибрион пригодна для повышения литической активности фагов in vivo, разработки приемов введения фага и испытания двухкомпонентной системы, что позволит разработать схему лечения.

Сравнивая особенности свойств фага М3 после пассажа на животных установлено его преимущество перед исходным, так как спектр лизиса мутанта был шире, распространяясь на устойчивые штаммы. Эти данные свидетельствуют о целесообразности дополнительных пассажей фага in vivo. Наши результаты указывают на возможность конструирования препарата с включением равноценного по диапазону литического действия фага другого типа. Ранее по схеме [10] 33 штамма классических холерных вибрионов были дифференцированы на 3 фаготипа — 1,3,6. Анализ наших данных показывает преобладание первого фаготипа среди 64 штаммов, характеристика этого признака важна в практике эпидобследования вспышек холеры. Исследованные на лизогению 64 штамма V. cholerae cholerae хранившиеся в музее живых культур РПЧИ, были представлены двумя группами, одна из которых включала лизогенные, а другая — нелизогенные, при этом предлагаемые нами фаги были активны в отношении обеих групп.

В результате исследований установлено изменение лизабельности диагностическими холерными фагами музейных штаммов холерных вибрионов (» 45%) в процессе хранения. При сравнительном анализе наибольшей литической активностью обладали фаги М3 и М4. Данные литературы [2] свидетельствуют о том, что фаги относящиеся к 4 серологической группе фагов, представителями которых являются фаги С и М4, быстро (через 12 ч) элиминируются из организма экспериментального животного. В то же время фаги 3 серологической группы, например фаг А, сохраняются в организме животного в течение 2 суток и более. Холерный фаг К1 Вир, также как и фаг ФБ избирательно лизировали только по 5 штаммов V. cholerae cholerae, в связи с чем в дальнейшем они не могут быть использованы в лечебных целях. Применение нового индикаторного штамма V. cholerae O139 — KM152 (P-16373) позволило выявить дополнительно 5 фагов. Из лизогенных холерных штаммов были изолированы фаги, идентичные по антигенной структуре фагам — «Каппа» или «СУФ» [13,25].

Таким образом, перспективными для проведения фаготерапии экспериментальной холеры являются два — М3 и С. Эти бактериофаги при сравнении с остальными обладают высокой литической активностью и широким диапазоном действия.

Источник